╞╬╠я╩╨╬─╬я╣┼█E╜щ╜B

╕г╜и╩б ╧╔╙╬┐h ║н╜нЕ^(qи▒) └ґ│╟Е^(qи▒) │╟О√Е^(qи▒) ╨уОZЕ^(qи▒) ╞╬╠я╩╨╬─╬я╣┼█E ╞╬╠я╩╨╝t╔л┬├╙╬ ╞╬╠я╩╨├√╚╦╣╩╛╙ ╞╬╠я╩╨╩о┤ґьЄ╠├ 4A╛░Е^(qи▒) ╞╬╠я╩╨╩о┤ґ╛░№c(diигn) ╚л▓┐ ╞╬╠я╩╨╠╪оa(chигn) ╞╬╠я╩╨├└╩│ ╞╬╠я╩╨╡╪├√╛W(wигng) ╞╬╠я╩╨├√╚╦ [╥╞Д╙░ц]

81бв╢▀╓╨└ю╩╧┤ґ╫┌ьЄ

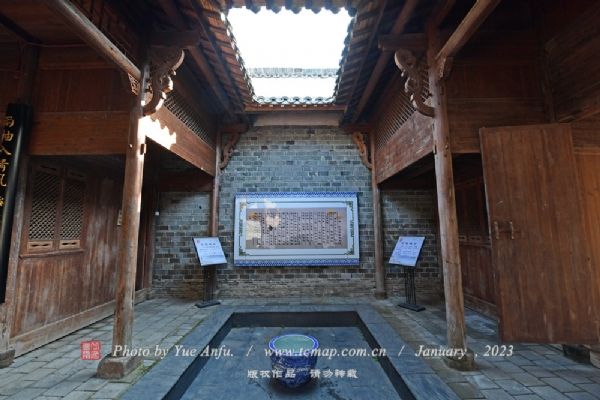

бббб╢▀╓╨└ю╩╧┤ґ╫┌ьЄ╬╗╙┌║н╜нЕ^(qи▒)╚¤╜н┐┌цВ(zhииn)╢▀╓╨┤х╗Ёю^эФ75╠Цгм─ъ┤·Ющ╟хгмЮщ╞╬╠я╩╨╡┌╛┼┼·╩╨╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг╩╝╜и╙┌├і╒¤╡┬─ъщgги1506-1521гйгм╟х┤·╓╪╨▐гм╜№─ъ╘┘╨▐бгЮщ╥╗▀M(jимn)═е╘║╩╜╜и╓■гм╙╔┤u█ЄбвщTПdбв═е╘║бв╒¤Пd╜M│╔бг╫Ї▒▒│п─╧╞л╬ігм═и├цщЯ12.84├╫гм═и▀M(jимn)╔ю23.77├╫гм╜и╓■├ц╖e305.2╞╜╖╜├╫гмщTПd├цщЯ╚¤щg10.25├╫гм▀M(jимn)╔ю╚¤╓ї4.9├╫гм╓╪щ▄╨к╔╜эФгм╠з┴║╩╜─╛ШЛ(gи░u)╝▄гм╙├▓─▌^┤ґгм╡ё┐╠╛л├└бг╒¤Пd├цщЯ╚¤щg10.25├╫гм▀M(jимn)╔ю╬х╓їОз╟░└╚11.92├╫гмС╥╔╜эФгм╠з┴║╩╜═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)бг▒г┴Є╟х┤·╜и╓■яL(fиеng)╕ёгмЮщ╤╨╛┐╟х┤·╫┌ьЄ╜и╓■╠с╣й┴╦МЪ┘F╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)║═┐╞МW(xuиж)Гr(jiид)╓╡бг▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║Ц|▒▒═т╤╙2├╫╓┴└ю╜Ё├і╖┐г╗╬і─╧═т╤╙14├╫╓┴█Є═т╤╪г╗╬і▒▒═т╤╙1├╫╓┴└ю╨у╙в╖┐═тЙжг╗Ц|─╧═т╤╙3├╫╓┴┤х╡└═т╤╪бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

82бвцВ(zhииn)║г╡╠

ббббцВ(zhииn)║г╡╠╥╘╡╓╙ї║г│▒гмЗ·Йи▄д╠ягм╘ь╕г╙┌├ё┤ц╩└гм№S╩пбв╨┬╢╚бвґ╦╩пбв▒▒╕▀╦─цВ(zhииn)69ВА(gии)┤х╣▓25╚f╚╦┐┌гм22.5╚fоА╠я╡╪╩▄╥цбг┐╔╓^Ъv╜Ы(jийng)Ьц╔ггм╞ї╜ё╥╤╙╨1200╢р─ъбг╦№╩╟╞╬╠я╫ю╣┼└╧╨з╥ц╫ю┤ґ╡─╣┼╜и╓■гм▒╗┴╨ЮщЗЇ╝╥╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бгцВ(zhииn)║г╡╠╘н├√Ц|╝╫╡╠гм╠╞╘к║═╘к─ъги806─ъгй╙╔щ}╒у╙^▓ь╩╣┼с┤╬╘кДУ(chuидng)╜игм╩╟╘┌╞╬╠я─╧╤ґЗ·ЙиЦ|▒▒╜╟╫ю╥╫▒╗яL(fиеng)│▒Ы_Ъз╡─═┴╡╠═т╝╙╜и╩п╡╠3.4╣л└ягм╫╘№S╩пцВ(zhииn)Ц|╝╫┤х╓┴╒┌└╦┤хбгУ■(jи┤)╩╖▌dгм╩п╡╠╙┌├і║щ╬ф╢■╩о─ъги1387─ъгй▒╗▓Ёгм╡╠╩п╙├╙┌╓■╞╜║гбв╞╬ь√Г╔│╟бг┤╦║ґГH╩г═┴╡╠гмМ╥╨▐М╥Ъзбг╟х╡└╣т╞▀─ъги1827─ъгйгм╞╬╚╦ъР│╪ЁB(yигng)╓╪╨▐╩п╡╠гм╕─╖Qб░цВ(zhииn)║г╡╠б▒бг║г╡╠┐ВщL87.5╣л└ягм╓┴╜ё╚╘╩╟╕г╜и╩б╫ю╘ч╫ю┤ґ╡─║г╡╠гм▒г╫o(hи┤)╓Ї┼d╗п─╧╤ґ╞╜╘н20╢р╚fоА┴╝╠ябгцВ(zhииn)║г╡╠╝o(jим)─юЁ^┤ґПd║ґЙж╓╨╤ы┴в╥╗╝└ьы┼_гм╔╧ьы╛┼╫Ё╦▄╧ёгм─┐╟░╘УЁ^▒╗┴╨ЮщР█ЗЇ╓і┴x╜╠╙¤╗ї╡╪бг╞ф╛┼╫Ё╦▄╧ёгм╖╓╩Ібнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

83бв╠ь╓╨╚fЙ█╦■

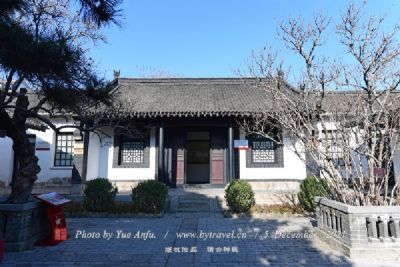

бббб╠ь╓╨╚fЙ█╦■╬╗╙┌╧╔╙╬┐hЧі═дцВ(zhииn)╦■╢╖╔╜╔╧гм╦╫╖Q╦■╢╖╦■гм╥р╖Q╟р┬▌╦■гм╜Ы(jийng)╙╨ъP(guибn)Мг╝╥╣т┼Rшb╢иМ┘░в╙¤═є╦■╨═гмЮщ╬х┤·╜и╓■яL(fиеng)╕ёбг2001─ъгм╠ь╓╨╚fЙ█╦■╫іЮщ╦╬┤·╣┼╜и╓■гм▒╗ЗЇД╒(wи┤)╘║┼·Ь╩(zhи│n)┴╨╚ы╡┌╬х┼·╚лЗЇ╓╪№c(diигn)╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗├√Ж╬бг╠ь╓╨╚fЙ█╦■╩╝ДУ(chuидng)╙┌╬х┤·─йгм╫ї▒▒╧Ґ─╧гм╦■Ющ╩пШЛ(gи░u)МН(shик)╨─гм╦─╖╜╨╬╬хМ╙гм╕▀7.4├╫гм▀ЕщL5.1├╫гм╥╘╔╜╫і╗їгм╞І╩п╢Ї╞Ёгм╓▒▓х╘╞╧Ібг╚fЙ█╦■▒э├цО╫║є▓╝ЭM╕б╡ёгм╞ф╘ь╨═╓о╞ц╠╪бв╦З╨g(shи┤)╓о╛л╒┐гм╛ї┐░╖Q╥╗╜^бг╡┌╥╗М╙╓├╙┌░ъ╔П╗иэЪПЫ╫ї╔╧гм╦─▐D(zhuигn)╜╟╕і╡ё╥╗╫Ё┴ж╔ёгм┬╘╫і░ы╢╫гм╙├ю^╓Ї┴жэФ╫б╔╧М╙╦■╫їгм╦■╔э╦─├цДt╕і╡ёыp¤И╧рСҐИDгм╞ф╨╬СB(tидi)╕і▓╗╧р═мбг╞ф╓╨╙╚╥╘─╧├ц╥╗╖ї╕б╡ёИD├цЮщ┤╞╨█ыp¤И╙├╬▓░═╗е╧ру^╫б╫і0аюгм═мХr(shик)╙╓ыpыp╗╪▀^ю^Бэгм╦─╤█Мж╥Хгм║м╟щ├}├}бг╡┌╢■М╙╡╫▓┐╙╓╓╪Й|╥╗╡└эЪПЫ╫ї▓в╙╨░╦ВА(gии)╫ї─_гм╦■╔э╦─▐D(zhuигn)╜╟╓╗╓├ИA╣─╨╬┴в╓їгм├┐├цДt╕і╡ё╦─╖ї╒█╓ж╗и╗▄бг╡┌╚¤М╙├┐╡┌╥╗├ц╕ішП│╔╚¤бнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

84бв║н╜н№S╩╧├ё╛╙

бббб║н╜н№S╩╧├ё╛╙╬╗╙┌╞╬╠я╩╨║н╜нЕ^(qи▒)║нЦ|╜╓╡└╧╝╨ь╔чЕ^(qи▒)гм╖╓╟░║ґГ╔╫їгм╟░╫ї╘┌┤ґМm╟░┬╖25╠Цгм║ґ╫ї╘┌╙╬╧я2╠Цгм╟░║ґщg╕Є╥╗ЧlМТ╝s5├╫╡─╨б╧яги╝┤╙╬╧ягйбг№S╝o(jим)╨╟ги1875-1935гйгм╫╓С╤╠╞гм╫ц╝о└ґ│╟Е^(qи▒)╬і╠ь╬▓цВ(zhииn)╓^ъЦ┤хгм║ґ▀w╛╙║н╜н╧╝╨ь╜╓бг┬Ф╖f║├МW(xuиж)гм╔┘─ъ┐╝╚б╨у▓┼бг║ґ─┐╢├┴╨ПК(qiивng)╚ы╟╓║═╟х╒■╕о╕пФб--гм┴в╓╛╫▀╜╠╙¤┼c┐╞МW(xuиж)╛╚ЗЇ╓о┬╖гм╥╘╞┌╒ё┼d╓╨╚Aбг1902─ъгм┼c╞ф╓╢Г║№S╛Rбв№S╛|╡╚╚╦╝п┘Y╘┌╧╝╨ь╫╘╝╥╫б╒мГ╚(nииi)ДУ(chuидng)▐k╞╬╠я╡┌╥╗╦ї╨┬╩╜╓╨МW(xuиж)бкбк┼d┐д│чМН(shик)╓╨МW(xuиж)╠├гм╫╘╚╬╨гщLбв╜╠ОЯгм╫╘МW(xuиж)Ф╡(shи┤)└э╗пгм┬╩╧╚═╞╨╨╨┬МW(xuиж)гм╠с│л╒■╓╬╕я╨┬гм╧Ґ?qи▒)W╔·╨√Ві┐╞МW(xuиж)бв├ё╓ібв╕я├№╡─╨┬╦╝│▒бг1904─ъгм╤┌╫o(hи┤)╕г╓▌╕я├№№h╚╦рНЩр(quивn)бв┴╓╦╣шббвДв╬─ЧЭбв┴╓╨─¤S╡╚╘┌МW(xuиж)╠├▒▄ыyбг▓╗╛├гм│чМW(xuиж)╓╨МW(xuиж)╠├╥Ґ╨√Ві╕я├№║═╤┌╫o(hи┤)╕я├№╓╛╩┐╢Ї▒╗╞╬╠яоФ(dибng)╛╓└╒┴ю═г▐kбг║ґБэгм╘У╨г▓┐╖╓ОЯ╔·╕░Ь√╝╙╚ы┴╓╔н╓і│╓╡─б░┬├Ь√╕г╜иМW(xuиж)╔·Х■б▒гм└^└m(xи┤)П─╩┬╕я├№бнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

85бв╩п│╟┴╓╩╧├ё╛╙

бббб╩п│╟┴╓╩╧├ё╛╙╬╗╙┌╨уОZЕ^(qи▒)▄дю^цВ(zhииn)╩п│╟┤х╒п═т╫╘╚╗┤хгм─ъ┤·Ющ╟х─й╓┴├ёЗЇгмЮщ╞╬╠я╩╨╡┌╛┼┼·╩╨╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг ╩╝╜и╙┌╟х─йгм╓╨╚A├ёЗЇХr(shик)╞┌╓╪╨▐гм╜№─ъ╘┘╨▐гмЮщР█ЗЇ╚AГS┴╓║═┴x╡─┼f╛╙бг╫Ї╬і│пЦ|гм═и├цщЯ20.3├╫гм═и▀M(jимn)╔ю18.6├╫гм╜и╓■├ц╖e377.6╞╜╖╜├╫бгЮщ║╧╘║╩╜╜и╓■гм╙╔╘║█Єбв╫ґ╙╥Г╔В╚(cии)О√╖┐╝░╒¤Пd╜M│╔бгС╥╔╜эФгм═┴╩п─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)бг╒¤Пd├цщЯ╬хщgгм├іщg╔╜ЙжФRЩ_гм╫ґ╙╥┤╬бв╔╘щg╖╓╔╧╧┬╖┐гм╛ї╙╨щw╖┐бгГ╔В╚(cии)О√╖┐├цщЯ╢■щgгм▀M(jимn)╔ю8.16├╫бг╓їбв┴║╙├▓─▌^┤ґгмш▐╢╒бв╚╕╠ц║Ж╝s╣┼Шугм┤ц╙╨╟хбв├ёЗЇХr(shик)╞┌╩пШЛ(gи░u)╝■бгЮщ╤╨╛┐╞╬╠я╤╪║г╡╪Е^(qи▒)├ё╛╙╜и╓■╠с╣й┴╦МЪ┘F╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)║═┐╞МW(xuиж)Гr(jiид)╓╡бг▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║Ц|╓┴╘║█Є═т╤╪═т╤╙6├╫гм╬і╓┴╜и╓■▒╛ґw═тЙж═т╤╙1├╫гм─╧╓┴╜и╓■▒╛ґw═тЙж═т╤╙2├╫гм▒▒╓┴╜и╓■▒╛ґw═тЙж═т╤╙1├╫бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

86бв№SМїьЄ

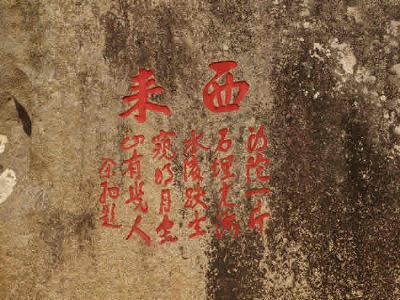

бббб№SМїьЄ№SМїьЄ╬╗╙┌║н╜н╬р╠┴╣л┬╖№S╧я╞┬╬іВ╚(cии)гм▀@╩╟╝o(jим)─ю№S░╢╡─ьЄ╠├бгщTШ╟╩╟╦─╓ї╚¤Ш╟╡─╗иНПОr0╩╜гм№S╔л┴Ё┴з═▀эФгм█ЄГ╚(nииi)┴╨╩пёRбв╩п╤Ґбнбнбг▒оЙж╔╧╟╢╓Ї╩о╢рЙK╫╘╠╞┤·╥╘╜╡╡─Ъv┤·▒оэ┘гм╩╟№S╧яЪv╩╖╡─╒цМН(shик)╙Ы▌dбг█Є╟░╙╨╥╗┐┌╙─╔ю╡─╟з─ъ╣┼╛огмУ■(jи┤)ВіЮщ╙╔─ъ╥╤╞▀╩обв╛л╙┌╡╪└э╡─├юСк(yийng)╢UОЯ╙H╩╓┐▒╢и╨╬Д▌╦їщ_шП╡─╣┼╛обг№SМїьЄ╒¤├цщЯ╚¤щgгм╢■▀M(jимn)гмщTПd┼c╒¤Пd╥╘╠ь╛о╧р╕Єбг╥Ґ╠ь╛оМТ┤ґгм╒¤Пd╙╓╩╟│и┐┌ПdгмьЄГ╚(nииi)я@╡├├і┴┴╩ц╒╣бгьЄГ╚(nииi)┴║щ╣╔╧╜Ё╪╥╥л╤█гм┴в╓їщ║┬У(liивn)╪S╕╗бг╒¤Пd╡─╔ё¤Р╔╧гмС╥Ть╓Ї╫╘╠╞╓┴├і№S╩╧┴╨╫ц┴╨┤·╓╨╣ж│╔├√╛═╡─Ъv╩╖╚╦╬яоЛ╧ёбг╙╨╚ы╞╬╩╝╫ц№S░╢бвб░щ}╓╨╬─╒┬│є╫цб▒№S╠╧бв╚хМW(xuиж)├√╝╥№Sш▒бв╘╫▌o№SчOбваю╘к№S╣л╢╚бв╖╜╓╛МW(xuиж)╝╥№S╓┘╒╤бв┴╝│╝№SьЦ╡╚бгО╫░╕╔╧▀А╙╨Г╔╫їі█╜Ё╫ї╧ёгм╩╟╠╞┤·╕▀╔о├юСк(yийng)╫цОЯ║═▒╛╝┼╢UОЯбгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

87бв╟░═єЇD╔╜═є╩╧╫┌ьЄ

бббб╟░═єЇD╔╜═є╩╧╫┌ьЄ╬╗╙┌║н╜нЕ^(qи▒)╜н┐┌цВ(zhииn)╨┬╟░┤х╟░═є╫╘╚╗┤хгм─ъ┤·Ющ╟хгмЮщ╞╬╠я╩╨╡┌╛┼┼·╩╨╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг╩╝╜и╙┌─╧╦╬─й─ъгмЪv┤·╛ї╙╨╨▐╚╫бг╒√ґw╜и╓■╫Ї▒▒│п─╧гм═и├цщЯ17.52├╫гм═и▀M(jимn)╔ю10.68├╫гм╜и╓■├ц╖e╝s188╞╜╖╜├╫гмЮщ╥╗▀M(jимn)║╧╘║╩╜╜и╓■гм╙╔щTШ╟бвГ╚(nииi)█Єбв╒¤Пd╜M│╔бг╬▌├цыp╞┬├цС╥╔╜╘ьгмЮщ┤й╢╖╠з┴║╩╜╗ь║╧╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)гм╒¤Пd├цщЯ╬хщgгм│и┐┌╫іПdгм║ґ╘O(shии)╕г╠├гм╒¤ПdГ╚(nииi)▒г┴Є4╕ї╦╬┤·╣╧└у╩п╓їгм╝░б░╕╕╫╙╝░╡┌б▒б░аю╘к┘OСcб▒╡╚▓╗═мХr(shик)╞┌╩пШЛ(gи░u)╝■гм╒√ґw╜и╓■╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)мF(xiидn)▒г│╓╘няL(fиеng)╕ёбв╘няL(fиеng)├▓гмШуМН(shик)║ЖЖ╬гм╛▀╙╨╥╗╢и╡─Ъv╩╖┐╞МW(xuиж)Гr(jiид)╓╡гм╩╟╤╨╛┐╞ф╫┌╫хЪv╩╖╝░╟х┤·╫┌ьЄ╜и╓■╦З╨g(shи┤)яL(fиеng)╕ё╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)║═┐╞МW(xuиж)Гr(jiид)╓╡бг▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║Ц|╓┴═є╜Ё╧щ╬▌Йж═т╤╪гм╬і╓┴╟░═єЇD╔╜╡ю╬▌Йж═т╤╪гм─╧╓┴╟░█Є█Є╤╪гм▒▒╓┴╘н╨┬╟░╨бМW(xuиж)╜╠МW(xuиж)Ш╟╟░█ЄЙж╗ї═т╤╪бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

88бв╜н╡╠№S╩╧├ё╛╙

бббб╜н╡╠№S╩╧├ё╛╙╬╗╙┌╨уОZЕ^(qи▒)╞╜║гцВ(zhииn)╜н╡╠┤хгм─ъ┤·Ющ╟хгмЮщ╞╬╠я╩╨╡┌╛┼┼·╩╨╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг╩╝╜и╙┌╟х┤·бг╫Ї▒▒│п─╧гм═и├цщЯ20.4├╫,═и▀M(jимn)╔ю28├╫бгЮщЖ╬▀M(jимn)║╧╘║╩╜╜и╓■гм╙╔╧┬╠├бв╠ь╛о╔╧╠├╝░╫ґ╙╥ЩM╬▌╜M│╔бг╧┬╠├├цщЯ╚¤щgгм▀M(jимn)╔ю╞▀Щ_гм╫ґ╙╥╔╥щg╟░╔ь╫іыpМ╙¤И╗вШ╟бг╔╧╠├├цщЯ╬хщgгм▀M(jимn)╔ю├ібв┤╬щgЮщ╚¤щgгм╔╥щgЮщ╢■щgгм├іщgЮщПdгм╫ґ╙╥Г╔В╚(cии)╕іщ_╢■щTгм╓╨╓├╠лОЯ▒┌бгС╥╔╜эФгм├іщg╔╜ЙжФRЩ_╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)бг╟░бв║ґщ╣║═ЯЄ┴║╧┬╡ёяL(fиеng)┤йбв─╡╡дбв░╡░╦╧╔╡╚ИD░╕гмщTю~╙├Чl┤uщ_╣тгм╓╨╫і╗╥╡ёбв╗и╗▄║═б░┴о╣Э(jiиж)б▒╡╚╝yяЧгмщ▄╧┬ш▐╢╒бв╠Є┴║бв╢╖бв╚╕╠ц╕б╡ё─╡╡д╡╚╗и╗▄гм▒г┤ц▌^═ъ╒√бгГ╚(nииi)┤ц╝o(jим)─ъб░╨√╜y(tипng)╘к─ъб▒╡─б░╓^─ъ╤┼═√б▒╪╥ю~╥╗═ибгЮщ╤╨╛┐╞╬╠я╤╪║г├ё╛╙╜и╓■╠с╣й┴╦МЪ┘F╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)║═┐╞МW(xuиж)Гr(jiид)╓╡бг▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║╜и╓■═тЙж╦─╓▄╕і╧Ґ═т╤╙3├╫бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

89бв│╟Г╚(nииi)║╬Г░ьЄ╠├

бббб│╟Г╚(nииi)║╬Г░ьЄ╠├╬╗╙┌╧╔╙╬┐hєО│╟╜╓╡└▐k│╟Г╚(nииi)╔чЕ^(qи▒)▒▒щT╧я41╠Ц╬іВ╚(cии)бг║╬Г░гм╠Ц┴в¤Rгм╫ц╝оПV╬ігм╘к┤·╓┴╓╬╡╟▀M(jимn)╩┐╡╚╩┌╚╬┼d╗п╕о┐В╣▄╝ц▐r(nиоng)╔г╩┬└█╣┘│п╖ю┤ґ╖Ґбг╞ф╡┌┴ї╩└╫ц║╬╨█гм╠Цьo¤Rгм╫╓╧г╙вгмЮщ╝o(jим)─ю╧╚╫ц║╬Г░гм╙┌├і╙└Ш╖─ъщg╜иьЄ╠├гммF(xiидn)┤ц╜и╓■Ющ╟х╓╨╞┌╓╪╨▐бгьЄ╠├╫Ї╬і╧ҐЦ|ги╞л─╧гйгм┐В├ц╖e624.63╞╜╖╜├╫бг└╚╘║╩╜╜и╓■гмС╥╔╜эФгм╤╪╓╨▌S╛А╥└┤╬ЮщщTПdбв╠ь╛обв╠ь╛о╫ґ╙╥ПT└╚бв╒¤Пdбг╠з┴║╩╜═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)гм┴║бв╓ї╙├▓─▌^┤ґбг┤ц╟х┤·╟р╩п╦╪├цщT╒э╩пбг╘УьЄ╠├╗ї▒╛▒г┴Є╟х┤·яL(fиеng)╕ёгм╩╟╤╨╛┐║╬╩╧╫┌╫хЪv╩╖╝░╟х┤·╜и╓■яL(fиеng)╕ё╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)║═┐╞МW(xuиж)╤╨╛┐Гr(jiид)╓╡бг2020─ъ12╘┬гм▒╗╣л▓╝Ющ╧╔╙╬┐h╡┌╛┼┼·┐h╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг╡╪╓╖г║╧╔╙╬┐hєО│╟╜╓╡└▐k│╟Г╚(nииi)╔чЕ^(qи▒)▒▒щT╧я41╠Ц╬іВ╚(cии)бг▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║╥╘╜и╓■▒╛ґw╦─╓▄╡╬╦оЮщ╜чбгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

90бв╧к▒▒═┐╩╧ьЄ╠├

бббб╧к▒▒═┐╩╧ьЄ╠├╬╗╙┌│╟О√Е^(qи▒)│г╠лцВ(zhииn)╧к▒▒┤хЦ|╞╓╫╘╚╗┤хгм─ъ┤·Ющ├ігмЮщ╞╬╠я╩╨╡┌╛┼┼·╩╨╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг╩╝╜и╙┌├і╚fЪv╘к─ъги1573гй╓┴╚fЪv╩о╛┼─ъги1591гйщgгм╜№─ъ╨▐гм▒г│╓╘няL(fиеng)╕ёгм▒г┴Є╘нШЛ(gи░u)╝■бг╫Ї▒▒│п─╧гм═и├цщЯ13├╫гм═и▀M(jимn)╔ю20.5├╫гм╒╝╡╪├ц╖e266.5╞╜╖╜├╫гмЮщ╥╗▀M(jимn)└╚╘║╜и╓■гм╙╔┤u█ЄбвщTПdбв╠ь╛обв╒¤Пd╜M│╔бг╒¤Пd├цщЯ╚¤щg13├╫гм▀M(jимn)╔ю╦─╓ї16.3├╫гмС╥╔╜эФгм═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)гм╙├▓─▌^┤ґгм╡ё┐╠╛л├└бг┤ц╙╨╟х─й═┐╩╧╥сМO║▓┴╓╘║╛О╨▐бв╩╠╓v═┐СcЮС╙┌╣т╛w╚¤╩о╥╗─ъги1905гй╓┘╢м╝к╡й┐мХЇб░▀M(jимn)╩┐║▓┴╓б▒╪╥бгЮщ╤╨╛┐╞╬╠я├і╟х╜и╓■╠с╣й┴╦МЪ┘F╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)бв┐╞МW(xuиж)Гr(jiид)╓╡бг▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║Ц|╓┴╜и╓■═тЙж═т╤╙1├╫г╗╬і╓┴╜и╓■═тЙж═т╤╙2├╫г╗─╧╓┴╜и╓■═тЙж═т╤╙12├╫г╗▒▒╓┴╜и╓■═тЙж═т╤╙1├╫бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

91бв┼d╗п╕о│╟┌ҐПR

бббб┼d╗п╕о│╟┌ҐПR╬╗╙┌└ґ│╟Е^(qи▒)цВ(zhииn)║г╜╓╡└▐k╩┬╠О├╖╖х╛╙╬пХ■ПR╟░┬╖гм├і║щ╬ф╚¤─ъги1370гйгм┼d╗п╓к╕о╔w╠ьіы▀w╜и╘н╫╙│╟Г╚(nииi)╬і▒▒╜╟╡─▄К│╟┌ҐПR╙┌┤╦гм╨√╡┬╬х─ъги1430гйбв║ы╓╬╢■─ъги1489гйбв╝╬╛╕╚¤╩о░╦─ъги1559гй║═╚fЪv╚¤╩о╦──ъги1606гйбв│ч╡Э╦──ъги1631гйбв╟х┐╡╬є╚¤╩о─ъги1691гйбв╣т╛w─ъщgги1875бл1908гйгмПR╧╚║ґ╙╔╡╪╖╜╕обв┐h╣┘ЖT╛S╨▐бвФU(kuи░)╜ибг╚╘╚╗▒г│╓├і┤·яL(fиеng)╕ёбг╫Ї▒▒╧Ґ─╧гм╒╝╡╪├ц╖e╝s1000╢р╞╜╖╜├╫гм╙╔╒╒Йжбв═т█ЄбвГ╚(nииi)█Єбв┤ґщTбвЁо╡└бвГxщTбв╘┬┼_бвСҐ┼_бв╓╨щTбвяL(fиеng)╗ЁщTбвцВ(zhииn)Й╪Ш╟бв╒¤╡юбвГ╔ПTбвМЛ╡ю╜M│╔бг╒¤╡ю├цщЯ╬хщgгм▀M(jимn)╔ю╢■щgгм╠з┴║┤й╢╖─╛ШЛ(gи░u)╝▄гм╓╪щ▄╨к╔╜эФбг╘У│╟┌ҐПR╩╟╤╨╛┐├і┤·╜и╓■╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)║═│╟┌Ґ╬─╗п╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧бг┼d╗п╕о│╟┌ҐПR2001─ъ╣л▓╝Ющ╕г╜и╩б╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

бббб╨ь╓▌Мm┬У(liивn)╜j(luи░)╒╛┼f╓╖╬╗╙┌╞╬╠я╩╨║н╜нЕ^(qи▒)╟f▀ЕцВ(zhииn)╨ь╤ґ┤х╨ь╓▌╫╘╚╗┤хбг╜т╖┼СЁ(zhидn)аОХr(shик)╞┌гмщ}╓╨╙╬УЄъа(duим)╘┌╨ь╓▌Мm╜и┴в┬У(liивn)╜j(luи░)╒╛бг1947─ъ│єгм╙╬УЄ╨б╖╓ъа(duим)ъа(duим)ЖT№S╒¤╚ЁбвъРЗЇыpбв│╪║щ└д╡╚╚╦╘┌Мm└ящ_Х■бв╫б╦▐гм┤ц╖┼-╓збвПЧ╦Огмщ_╒╣╕я├№╗юД╙бг╨ь╓▌Мm╩╝╜и╙┌╦╬╠л╞╜╠ьЗЇ╩о╢■─ъги987─ъгйгм├і┤·╓╪╜игм╟х╡└╣т╚¤╩о─ъги1850─ъгй╓╪╨▐гм▒г│╓╟х┤·╜и╓■яL(fиеng)╕ёгм▒г┤ц▓┐╖╓├і┤·ШЛ(gи░u)╝■бг╫Ї▒▒│п─╧гм╜и╓■╒╝╡╪├ц╖e220╞╜╖╜├╫гмЮщ╥╗▀M(jимn)└╚╘║╩╜╜и╓■гм╙╔█Єбв╟░╡юбв╠ь╛обв╓і╡ю╜M│╔бг╓і╡ю├цщЯ╚¤щgгм▀M(jимn)╔ю╦─╓їгмС╥╔╜эФгм╠з┴║╩╜─╛ШЛ(gи░u)╝▄гмГ╔В╚(cии)╡─Йж╕і│Іщ▄1.25├╫гм╩╟╖юьыЛМ╫ц╡─МmПRбг╨ь╓▌Мm┬У(liивn)╜j(luи░)╒╛┼f╓╖╙┌2006─ъ9╘┬▒╗║н╜нЕ^(qи▒)╚╦├ё╒■╕о╣л▓╝Ющ║н╜нЕ^(qи▒)╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗гм2009─ъ11╘┬▒╗╞╬╠я╩╨╚╦├ё╒■╕о╣л▓╝Ющ╞╬╠я╩╨╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

93бв╧╔╙╬МОЗЇ╦┬ AA

ббббВі╩╝╜и╙┌╠╞┤·бв╛├╪У(fи┤)╩в├√╡─МОЗЇ╦┬гм╡─┤_╥О(guий)─г╔єЮщ║ъ┤ґгммF(xiидn)┤ц╡─╓і╞л╡ю╢╝▒г│╓╓Ї╟х┤·╓╪╨▐╡─╜и╓■яL(fиеng)╕ёбг╦┬╘║┤ґ╡юъР┼f╣┼Шугм║├╦╞╥╗╬╗яЦ╜Ы(jийng)яL(fиеng)╦к╡─¤ИчК└╧╚╦гм─м─м╡╪╥К╫C╣┼Дx╡─┼d╦еШs╚шбг╡ю▀ЕюBПК(qiивng)╡╪╔·щL╙╨╥╗┐├╔n└╧═ж░╬╡──╛╣PШфгм═Ё╚ч╥╗╬╗╓╥╒\╡─╩╠╨l(wииi)гм╩╝╜K╩╪╫o(hи┤)╓Ї▀@╬╗Ьц╔г└╧╚╦гм▓╗ыx▓╗ЧЙ╙└╧р░щбг╢Ї╙╞щL╡─╣┼╡└╩пыAгм▀А╙╨─╟Хч╥░╔╧ЩM╞▀╪Q░╦╠╔╓Ї╡─┤╓┤ґ╣┼╩п░хбв╣┼╩п╓їбв╣┼┼═╩пгм┴ю╚╦╧ы╡╜┴╦оФ(dибng)─ъ▀@└яПR╙ю╜и╓╞╗╓║ыбв╧у╗Ё╢ж╩в╚ч╓╦╡─▌x╗═бгУ■(jи┤)╥╤═╦╨▌╢р─ъ╡─┐h▓й╬яЁ^╘нЁ^щLбв╩б╬─╩╖Ё^ЖTъР┬ЪГx╧╚╔·┐╝╫CгмМОЗЇ╦┬╡─╢ж╩в┼c╒¤╙X╫цОЯ║═ъР╫Х╣ж┐Г├▄▓╗┐╔╖╓бгМОЗЇ╦┬Г╔╡ющg╡─╬і▒▒╜╟╠Огм╙╨Чl╚¤╩о╢р├╫╕▀гм╜K─ъ▓╗║╘╡─╞┘▓╝гм═Ё╚чуy║╙┬ф╡╪гм╛▐┤ґ╡─╦о║Ягмяw┴і╓▒╧┬гм╦о╗и╝КяwгмьFЪт├╘├╔гмЪтД▌║ъВегм│╔Ющ╜^├ю╛░№c(diигn)бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

94бв║н╜н╜н╩╧├ё╛╙

бббб║н╜н╜н╩╧├ё╛╙╬╗╙┌╚c╠JцВ(zhииn)├╖ъЦ┤х╨┬╪╚╫╘╚╗┤хбгЮщ╟х▒O(jiибn)▓ь╙ї╩╖╜н┤║┴╪ги1855-1918гй╓о╣╩╛╙бг╩╝╜и╙┌╟х╝╬Сc─ъщgги1796-1820гйгм╧╠╪S─ъщgги1851-1861гй╝░╣т╛w╢■╩о╥╗─ъги1895гйГ╔┤╬ФU(kuи░)╜ибг╫ЇЦ|─╧│п╬і▒▒гм═и├цщЯ75.5├╫гм═и▀M(jимn)╔ю56.47├╫гм╒╝╡╪├ц╖e4400╢р╞╜╖╜├╫гм╜и╓■╒╝╡╪├ц╖e3500╢р╞╜╖╜├╫гмЮщ╢■▀M(jимn)║╧╘║╩╜╜и╓■гм╓╨▌S╛А╔╧╥└┤╬Ющ═т█ЄбвГ╚(nииi)█Єбв╟░Пdбв╠ь╛обв╒¤Пdбв║ґ╘║бв║ґПdги╩І╓╛╠├гйбг╓╨▌S╛АГ╔┼╘╥└┤╬╛їЮщ╓і╖┐бв╨бПdбв╢·╖┐бв╨б╧ябв╫o(hи┤)╪╚бв╠ь╛обв╨б╧ябв╓╪╫o(hи┤)╪╚бв╠ь╛обв╨б╧ябв╙╓╓╪╫o(hи┤)╪╚гм╣▓146щg╖┐гм19ВА(gии)╠ь╛огм╦╫╖Qб░░┘╪ещg┤ґ╪╚б▒бг╒√╫ї╜и╓■╚║┼┼┴╨╛oЬРгм═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)гмГ╚(nииi)▓┐┐╒щg▌^╨бгмяL(fиеng)╕ё║Ж╝sбг║н╜н╜н╩╧├ё╛╙2009─ъ╣л▓╝Ющ╕г╜и╩б╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

95бв╚ЁЬ╧ъР╩╧ьЄ╠├

бббб╚ЁЬ╧ъР╩╧╫цьЄ╬╗╙┌╧╔╙╬┐h╔w╬▓цВ(zhииn)╚ЁЬ╧┤х┼f╪╚╫╘╚╗┤хгм╩╝╜и╙┌├і│п╝╬╛╕─ъщgгм╟хб░┴╓┐б╓оБyб▒Хr(shик)╘т╗ЁЮ─(zибi)гм║ґ╙╓╓╪╜игм1991─ъбв2001─ъ╛╓▓┐╨▐┐Шбг╫Ї─╧│п▒▒гм╒╝╡╪├ц╖e╝sЮщ470╞╜╖╜├╫гм└╚╘║╩╜╜и╓■гмС╥╔╜╘ьгм╓╨▌S╛А╔╧╥└┤╬┤ґ█Єбв╟░└╚бвщTПdбв╠ь╛обвПT└╚║═╒¤Пd╜M│╔гмщTПd║═╒¤Пd╛їЮщ╠з┴║╩╜═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)бг╙╨╛л├└╡──╛╡ёщTЄвбв╕▀┤ґ╡─▒з╣─╩пгм╟░└╚щ▄╓ї╩п┐╠╥╗╕▒Мж┬У(liивn)бг╒¤Пd─╛╓ї╙├▓─┤T┤ґбг▒г┤ц═ъ╒√бг╩╟╤╨╛┐╚ЁЬ╧ъР╩╧╫┌╫хЪv╩╖╝░╟х┤·╜и╓■╦З╨g(shи┤)яL(fиеng)╕ё╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)║═┐╞МW(xuиж)╤╨╛┐Гr(jiид)╓╡бг2020─ъ12╘┬гм▒╗╣л▓╝Ющ╧╔╙╬┐h╡┌╛┼┼·┐h╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг╡╪╓╖г║╧╔╙╬┐h╔w╬▓цВ(zhииn)╚ЁЬ╧┤х┼f╪╚╫╘╚╗┤хбг▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║Ц|╓┴╫╘Йж═т1├╫гм╬і╓┴╫╘Йж═т1├╫гм─╧╓┴╫╘Йж═т2├╫гм▒▒╓┴╫╘Йж═т╤╪бгбгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

96бв░╫╦■┴╓╩╧ьЄ╠├

бббб░╫╦■┴╓╩╧ьЄ╠├гм╬╗╙┌╧╔╙╬┐hєО│╟╜╓╡└░╫╦■╔чЕ^(qи▒)66╠Цбг╩╝╜и╙┌╟х┤·гм╫Ї▒▒│п─╧╞л╬ігм╒╝╡╪├ц╖e╝s398.4╞╜╖╜├╫гм╤╪╓╨▌S╛А╥└┤╬Ющ┤ґ█Єбв╟░Пdбв╠ь╛обв╫ґ╙╥ПT└╚бв╒¤Пd╜M│╔бг═и├цщЯ16.6├╫гм═и▀M(jимn)╔ю24├╫гм╟░Пd├цщЯ╬хщgгм▀M(jимn)╔ю╬хЩ_гм╓╨щ_╚¤щTгм╓╨щTГ╔В╚(cии)┴Є┤ц╟х┤·┬▌╝y▒з╣─╩п╥╗Мжгм╒¤Пd├цщЯ╬хщgгм▀M(jимn)╔ю░╦Щ_гм│и┐┌╫іПdгм║ґ╘O(shии)╕г╠├бгС╥╔╜эФ╠з┴║╩╜═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)бг╜и╓■▓╝╛╓╗ї▒╛▒г┴Є┴╦╟х┤·╫┌ьЄ╜и╓■яL(fиеng)╕ёгм╩п╓ї╡A(chи│)бв─╛╡ёШЛ(gи░u)╝■▌^╛л├└бв═ъ╒√гм╩╟╤╨╛┐╞ф╫┌╫хЪv╩╖╝░╜и╓■╦З╨g(shи┤)яL(fиеng)╕ё╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)бв┐╞МW(xuиж)╤╨╛┐Гr(jiид)╓╡бг╡╪╓╖г║╧╔╙╬┐hєО│╟╜╓╡└░╫╦■╔чЕ^(qи▒)66╠Цбг2024─ъ4╘┬гм▒╗╣л▓╝Ющ╧╔╙╬┐h╡┌╩о┼·┐h╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║Ц|╓┴╡╬╦о╜чг╗╬і╓┴╡╬╦о╜чг╗─╧╓┴┤ґ█ЄЙжґw╜чг╗▒▒╓┴╡╬╦о╜чбгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

97бв╞╬ь√╠ьх·Мm

бббб╞╬ь√╠ьх·Мm╬╗╙┌▒▒░╢╔╜═дрl(xiибng)╞╬ь√┤х▒▒щT╫╘╚╗┤хгмДУ(chuидng)╜и╙┌╦╬╜B╬є╚¤─ъги1292гйгм│є├√б░│ч╕г╖Ґ╚╦ПRб▒гм├і║щ╬ф╢■╩о─ъги1387гй╓╪╨▐гм╞╬ь√│╟╜и│╟Хr(shик)гм╕─├√б░╠ьх·Мmб▒гм╢■▀M(jимn)└╚ш╩╩╜╜и╓■▓╝╛╓бг╫ЇЦ|─╧│п╬і▒▒гм═и├цщЯ14.42├╫,═и▀M(jимn)╔ю22.98├╫гм╜и╓■╒╝╡╪├ц╖e416.15╞╜╖╜├╫бг╓╨▌S╛А╔╧╓і╥к╜и╓■╙╔╟░┤ґ█Єбв╟░╡юбв╟░╠ь╛обв╓╨╡юбв║ґ╠ь╛обв╒¤╡ю╜M│╔бгС╥╔╜эФгм═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)бг╟░╡ю├цщЯ╬хщgгм▀M(jимn)╔ю╚¤╓їг╗╓╨╡ю├цщЯ╬хщgгм▀M(jимn)╔ю╚¤╓їг╗╒¤╡ю├цщЯ╬хщgгм▀M(jимn)╔ю╬х╓їгм╠з┴║бв┤й╢╖─╛ШЛ(gи░u)╝▄бг╜и╓■▒г│╓├і│єяL(fиеng)╕ёгмМm╓╨╣й╖ю╥╗╫Ё╦╬┤·─╛╡ёЛМ╫ц╧ёгм▀А▒г┤ц├ібв╟хщ║┬У(liивn)║═╧╠╪S─ъщg╡─┤╠└C┐Ч╬я╡╚╬─╬ябг╩╟╔ц┼_╬─╬я╓о╥╗гм╘У╜и╓■Ющ╤╨╛┐╞╬╠я╡╪╖╜╣┼╜и╓■╠с╣йМН(shик)╬я┘Y┴╧бг╞╬ь√│╟Йж1996─ъ╣л▓╝Ющ╕г╜и╩б╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

98бвыp╕г╣ї╩╧ьЄ╠├

ббббыp╕г╣ї╩╧ьЄ╠├╬╗╙┌║н╜нЕ^(qи▒)░╫╠┴цВ(zhииn)ыp╕г┤х╔╧╣ї╫╘╚╗┤хгм─ъ┤·Ющ╟хгмЮщ╞╬╠я╩╨╡┌╛┼┼·╩╨╝Й╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг ╩╝╜и─ъ┤·▓╗╘Фгм╟х╟м┬б╦─╩о╥╗─ъги1776гй╓╪╨▐гм╜№─ъ╘┘╨▐гмЮщ╥╗▀M(jимn)└╚╘║╩╜╜и╓■гм╙╔█ЄбвщTПdбв╠ь╛о║═╓і╠├╜M│╔бг╫Ї╬і│пЦ|гм═и├цщЯ15.91├╫гм═и▀M(jимn)╔ю24.17├╫гм╜и╓■├ц╖e384.54╞╜╖╜├╫бг├цщЯ╬хщgгм▀M(jимn)╔ю╬х╓їОз╟░└╚гмС╥╔╜эФгм╠з┴║╩╜═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)бг╓їбв┴║╙├▓─▌^┤ґгм╓ї╡A(chи│)бв▒з╩п╣─бвш▐╢╒бв╚╕╠ц╛л├└╣┼Шубг▒╚▌^═ъ║├▒г┴Є╟х╓╨╟░╞┌╞╬╠я╡╪╖╜╫┌ьЄ╡─╜и╓■яL(fиеng)╕ёгмЮщ╤╨╛┐╟х┤·╫┌ьЄ╜и╓■╠с╣й┴╦МЪ┘F╡─МН(shик)╬я┘Y┴╧гм╛▀╙╨▌^╕▀╡─Ъv╩╖бв╦З╨g(shи┤)║═┐╞МW(xuиж)Гr(jiид)╓╡бг▒г╫o(hи┤)╖╢З·г║Ц|╓┴╜и╓■▒╛ґw═тЙж═т╤╙1├╫гм╬і╓┴╜и╓■▒╛ґw═тЙж═т╤╙1├╫гм─╧╓┴╜и╓■▒╛ґw═тЙж═т╤╙1├╫гм▒▒╓┴╜и╓■▒╛ґw═тЙж═т╤╙1├╫бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

99бв╟р╖хОr─ж╤┬╩п┐╠

бббб╨уОZ╟р╖хОr─ж╤┬╩п┐╠╬╗╙┌Ц|╟fцВ(zhииn)╨уОZ┤хбг├і┤·╘┌┤╦╜иИ@═дХr(shик)╦ї┐╠гм╣▓╙╨12╠Огм╘К┐╠б░▒P═╙╥╗╞м╩пгм┬ё╣т║г╦оЮIгм╡Ї╫Ї╕Q├і╘┬гм┐╒╔╜╙╨О╫╚╦бгб▒┐╠╖╓5╨╨гм├┐╨╨4╫╓гм┐мХЇгм╩Ё┐ю╨б╫╓Ющб░┘▄╧шб▒ю}б░яw╘╞╢┤б▒╚¤┤ґ╫╓ЩM┐╠гм┐мХЇбг╧┬┐юЮщб░┴╓ч√╒┬ХЇб▒б░╩│╧╝б▒╩п┐╠╢■┤ґ╫╓гм╫╓П╜0.63├╫гмб░╠ьяL(fиеng)║гЭ¤б▒╩Ё┐юЮщб░╦╬┌w╚ъ╙▐ХЇб▒гмЯo╩Ё┐ю╡─╤┬┐╠╙╨б░╘ЗДжб▒б░сЮ┤Йб▒б░│м╚╗┼_б▒б░╫xХЇ┼_б▒б░╙ёґ╕б▒б░╒э┴і╩■╩пб▒гмІЧ│╟╔╜├ц║г╡──╧├ц╔╜╤┬╡─┤ґ╞м╩п▒┌ъО┐╠╛АЧlоЛгмб░Е╬╢┤┘e╫э╛╞б▒оЛ├ц╕▀2.3├╫гмМТ1.4├╫гмЕ╬╢┤┘e╫эСB(tидi)¤ИчКгм╙╥▀Е╙╨ВА(gии)╫o(hи┤)Мвгм╛АЧl╥╤▓╗├ія@гм┬ф┐ю╥╤яL(fиеng)╗п▓╗┐╔▒ц╒J(rииn)гмЮщ╤╨╛┐╩п┐╠╠с╣йМН(shик)╬я┘Y┴╧бг╟р╖хОr─ж╤┬╩п┐╠2009─ъ╣л▓╝Ющ╕г╜и╩б╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

100бв╞╜║г╠ь║ґМm

бббб╞╜║г╠ь║ґМm╬╗╙┌╞╜║гцВ(zhииn)╞╜║г┤хЦ|╓┴╫╘╚╗┤х╞╜║г╠ь║ґМmгиЗЇ╝╥╝Й╬─▒ггйДУ(chuидng)╜и╙┌╦╬╧╠╞╜╢■─ъги╣л╘к999─ъгйгм╩╟╚л╩└╜ч╫ю╣┼└╧бв▒г┤ц╫ю═ъ╒√╡─╦╬┤·Мm╡ю╩╜╘нШЛ(gи░u)ЛМ╫ц╨╨Мmгм╩╟╩└╜ч╡┌╥╗╫їЛМ╫ц╖╓ь`ПRбг╞╜║г╠ь║ґМm╙├108╕ї┤ґ╔╝─╛╓їбв╓збвэФбв│╨бв└нбв╝Г═┴─╛╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)╡─╣┼╜и╓■гм╦╫╖Qб░░┘╓їМmб▒бгб░╣д╫╓╨═б▒▓╝╛╓гмб░░╘═є╚нб▒ШЛ(gи░u)╘ьгм╕№ґwмF(xiидn)│І╦¤╡─кЪ(dи▓)╠╪║═╘нШЛ(gи░u)╘ь╨═гм╜Ы(jийng)╓╨ЗЇ╕▀╝Й╣┼╜иМг╝╥шb╢игмЮщЗЇ╝╥╝Й╬─╬я╓╪№c(diигn)▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бгМmГ╚(nииi)═ъ╒√╡╪▒г┴Є╓Ї╦╬бв╘кбв├ібв╟хХr(shик)╞┌╡─╧ръP(guибn)▓─┴╧бг╟х┐╡╬є╢■╩о╥╗─ъ╕г╜и╦оОЯ╠с╢╜бв┐В╢╜╥жЖв╩е┬╩╚¤╚f╦оОЯбв223╓╗СЁ(zhидn)┤мбв╝п╜Y(jiиж)╞╜║г╨l(wииi)бв╞╜║г░─╙Ц(xи┤n)ОЯ┤¤ЩC(jий)▀M(jимn)╜╦┼_Ю│бг╥Ґ╕╔║╡╚▒╦огм╦оОЯМв╩┐╩┐Ът╡═┬фгм▄К╨─▓╗╒ёбг╓о║ґгм╩ймШМв▄К╒\╨─╞э╟ґЛМ╫ця@ь`▒╙╙╙гм╛Ґ┐▌╛об░╙┐╚кЭ·(jим)ОЯб▒бгб░┼ь║■╓оСЁ(zhидn)б▒гмЛМ╫ця@ь`╒{(diидo)╟▓б░╟з└я╤█б▒бвб░эШяL(fиеng)╢·б▒Г╔Мв▄К┬╩╠ь▒Ї╠ьМвЕвСЁ(zhидn)бг╬гыyХr(shик)гмЛМ╫ця@ь`гмб░Эq╦о╓·бнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]