░в└н╔╞├╦╬─╬я╣┼█E╜щ╜B

Г╚(nииi)├╔╣┼╫╘╓╬Е^(qи▒) ░в└н╔╞╫ґ╞ь ю~Э·(jим)╝{╞ь ░в└н╔╞╙╥╞ь ░в└н╔╞├╦╬─╬я╣┼█E 4A╛░Е^(qи▒) ░в└н╔╞├╦╩о┤ґ╛░№c(diигn) ╚л▓┐ ░в└н╔╞├╦╠╪оa(chигn) ░в└н╔╞├╦├└╩│ ░в└н╔╞├╦╡╪├√╛W(wигng) ░в└н╔╞├╦├√╚╦ [╥╞Д╙░ц]

1бв┘R╠m╔╜ПV╫┌╦┬ги─╧╦┬гй AAAA

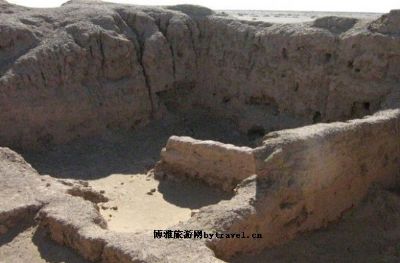

ббббПV╫┌╦┬▓╪├√б░╡д╝к└уб▒гм╦╫╖Q─╧╦┬бг╬╗╙┌Г╚(nииi)├╔╣┼╫╘╓╬Е^(qи▒)░в└н╔╞├╦░в└н╔╞╫ґ╞ь░═ЭЩДe┴в╛│Г╚(nииi)гм┘R╠m╔╜╬і┬┤╡─╥╗ВА(gии)╔╜╣╚╓о╓╨гм╛р░═Пй║╞╠╪цВ(zhииn)Ц|─╧23╣л└я╫ґ╙╥гм╘У╦┬╙╨6ВА(gии)М┘ПRгм╩╟╘н░в└н╔╞░╦┤ґ╦┬╓╨╥О(guий)─г╫ю┤ґбв├√═√╫ю╕▀╡─╦┬ПRбг╙╔╢■╩о╙р╫ї╜и╓■╚║╜M│╔бг╞ф╒√ВА(gии)╜и╓■ЪтД▌║ъВегм╕╗√Р╠├╗╩бг╓і╥к╜и╓■╙╨┤ґ╨█МЪ╡юбв┤ґ╜Ы(jийng)╠├бв№SШ╟╦┬╡╚бг╞ф╓╨╣й╖ю╬і▓╪╡┌┴ї╩└0-▀zґwМЪ╦■╡─┤ґ╡ю╖QЮщб░№SШ╟╦┬б▒бг№SШ╟╦┬╩╟╥╗╫їГ╔М╙Ш╟щw╡─╜и╓■гм╞ф╟░▓┐Ющ81щgгм║ґ▓┐Ющ49щgгм╚л▓┐╙├№Sбв╛G╔л┴Ё┴з═▀╞І│╔гмШOЮщ╕╗√РбгУ■(jи┤)╒fгм╘┌▀@╫ї╡юГ╚(nииi)гм│¤╬і▓╪0┴ї╩└▀zґw╢Ї═тгм▀А▒г┤ц╓Їяw╠ь╚╦╧ё╗п╩пбвсМх╚─▓─с╖Ё┴Є╧┬Бэ╡─╜Ё╖Ёбв╠╞╬─│╔╣л╓і╡─МЪДж╡╚╒ф┘FЪv╩╖╬─╬ябгПV╫┌╦┬╩╝╜и╙┌╟х╕▀╫┌╟м┬б╢■╩о╢■─ъги╣л╘к1757─ъгйгм╩╟╙╔░р╫╘аЦ╘·▓╝┼_╝к╓о╫╙░в═·╢раЦЭ·(jим)╫ё╒╒ОЯ╕╕бк┴ї╩└0-▀z╘╕╦ї╜ибг╦┬Г╚(nииi)╣▓╙╨┤ґ╨бПR╙ю15╫їгм╣▓2000╢рщgбгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

бббб╘┌░в└н╔╞╕▀╘н╔╧╙╨╥╗╫ї╨╬аю╞ц╠╪╡─╔╜├}гм╔╜╔╧║┌╩пс╫с╛гмОr├}Ґъ╤╤гм╓▄З·╛▐┤ґ╡─Оr╩п╜╘│╔ИA╨╬гм┐с╦╞ыE╩п╖╓▓╝гм╥╗Чl╞щНч╨б┬╖▓╗╥К▒Mю^гм▀@▒у╩╟┬№╡┬└н╔╜бг├╔╒Z┬№╡┬└н╩╟Эh╒Zб░╔¤╞ЁБэб▒╡─╥т╦╝бгМг╝╥┐╝╫Cгм╘ч╘┌╨┬╩п╞і╤І╔╪╬─╗пХr(shик)╞┌гм░в└н╔╞┤ґ╡╪╔╧▒у╙╨┴╦╚╦юР╗юД╙╡─╫у█Eбг┬№╡┬└н╔╜╬╗╙┌Г╚(nииi)├╔╣┼░в└н╔╞├╦░в└н╔╞╙╥╞ь├╧╕ї╠K─╛╛│Г╚(nииi)гм╛рыx╠K─╛╦ї╘┌╡╪╬і─╧14╣л└ябг┬№╡┬└н╧╡├╔╣┼╒Zгм╥тЮщ╔¤╞Ёбв┼d═·бвҐvяwгм╘┌▀@└я╛▀╙╨╔╜Д▌╕▀╛■╓о╥тбг┬№╡┬└н╫ю╓Ї├√╡─╩╟ОrоЛбгЦ|╬і3╣л└ябв─╧▒▒6╣л└я╡─╔╜╡╪╔╧гм░l(fиб)мF(xiидn)┴╦4234╖їОrоЛбг▀@╨йОrоЛ╥╘╞фЪv╩╖╛├▀h(yuигn)бв╡ё┐╠╛л╒┐бвИD░╕▒╞╒цбв╣┼Шу┤╓лE╡─╠╪№c(diигn)▒╗╫u(yи┤)Ющб░├└╨g(shи┤)╩└╜ч╡─╗ю╗п╩пб▒гмБЖ╓▐╡┌╥╗гм╩└╜ч╡┌╢■бг▀@╨йОrоЛ╩╟▀h(yuигn)╣┼Хr(shик)╞┌╙╬─┴├ё╫х╔·╗юбв╛л╔ё╡─МС╒╒бгОrоЛ6000╢р╖їгм├ц╖e╝s18╞╜╖╜╣л└ягмМ┘╟╝бв╘┬╩╧бв╨┘┼лбвєr▒░бв╗╪╝vбв№hэЧ(xiидng)бв├╔╣┼╡╚▒▒╖╜╔┘Ф╡(shи┤)├ё╫х╓╞╫ібгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

3бв║┌│╟▀z╓╖

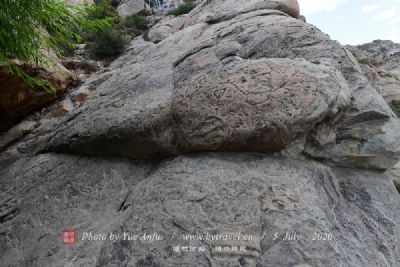

бббб╜щ ╜B ║┌│╟╬╗╙┌Г╚(nииi)├╔╣┼╫╘╓╬Е^(qи▒)░в└н╔╞├╦ю~Э·(jим)╝{╞ь╞ь╒■╕о╦ї╘┌╡╪0Оь▓╝цВ(zhииn)Ц|─╧╝s30╣л└я╠Огм├╔╣┼╒Z╖QЮщ╣■└н║╞╠╪гм╘┌╬і╧─╖QЮщб░═■╕г▄Кб▒гмВі╒f╩╟╬і╧─╡─╣┼╢╝║┌╦о│╟гм╩╟╛╙╤╙╬─╗п╡─╥╗▓┐╖╓гммF(xiидn)Ющ╫╘╓╬Е^(qи▒)╓╪№c(diигn)╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг║┌│╟╥Ґ╦о╘┤┐▌╜▀╘┌14╩└╝o(jим)╓╨╞┌│╔Ющ╔│║г╓╨╡─╣┬│╟ЪИ╓╖гм╞ф╬╗╛╙╜z╛I╓о┬╖╡─▒▒╛Абкбк╛╙╤╙▒▒╛А╕╜╜№гм╙╨ШO╕▀╡─┐╝╣┼Гr(jiид)╓╡бг ║┌│╟╡╪Е^(qи▒)╩╟╬і╧─╘┌╬і▓┐╡╪Е^(qи▒)╓╪╥к╡─▐r(nиоng)─┴ШI(yии)╗ї╡╪║═▀Е╖└╥к╚√гм╩╟╘к┤·║╙╬і╫▀└╚═и═їОX▒▒╨╨╩б╡─ґA╡└╥к╒╛гм╥▓╩╟╬і╧─бв╘к┤·╘┌║┌╦о┴і╙Ґ╔│─о╓╨╡─╥╗╞м┤ґ├ц╖e╛G╓▐бг║┌│╟╣┼│╟╘л├┐▀ЕщL╝s240├╫гм╘к│пХr(shик)│╟╘лФU(kuи░)╒╣Ющ─╧▒▒284├╫гмЦ|╬і435├╫гмЦ|╬іГ╔├ц╕і╙╨╥╗щTгмЙж╕▀9├╫гм┐В╣▄╕о╛═╜и╘┌│╟╬іщT┤ґ╜╓гммF(xiидn)╔╨▀z┴Є╙╨─╧Йж╝░─╧щT▀z╓╖бг│╟Г╚(nииi)╬і─╧╖╜гммF(xiидn)╚╘▒г┤ц╥╗╫ї═т╨╬▌^═ъ╒√╡─╣┼╜╠╠├гм╞ф╓╨╢Y░▌╠├Ющё╖П]╩╜гмэФбв▒┌Ш╙╩╜┼c╜ё╥┴╦╣╠m╜╠╢Y░▌╠├╧р═мбг╬і▒▒╜╟│╟Йжбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

4бв┘R╠m╔╜╕г╥Ґ╦┬

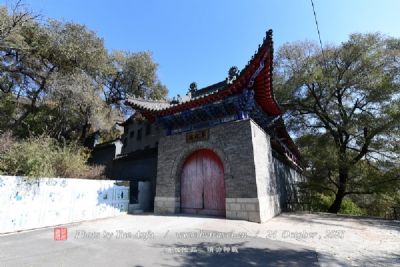

бббб╜щ ╜B ▒▒╦┬╬╗╙┌┘R╠m╔╜┬┤╓╨▓┐░в└н╔╞╫ґ╞ь─╛╚╩╕▀└╒╠K─╛╛│Г╚(nииi)гм╡╪╠ОЮє░═╣л┬╖─╧В╚(cии)гм╛р░═Пй║╞╠╪цВ(zhииn)╝s25╣л└ябг▒▒╦┬╩╟░в└н╔╞═є╓о╫╙Ёз╥└┴ї╩└░р╢U║ґДУ(chuидng)╜и╡─гм╘н├√б░Ь╩(zhи│n)║┌╡┬б▒гм╜и╙┌╟х╝╬Сc╛┼─ъги1804гйбг╝╬Сc╩о╥╗─ъги1806гйгм░в└н╔╞╡┌╬х┤·═ємФ╣■░═└н╥╘╣д│╠╕ц┐в╔╧Иґ(bидo)╙┌└э╖к╘║гм╝╬Сc╗╩╡█┘n├√б░╕г╥Ґ╦┬б▒гмП─┤╦гм▒у╥╘б░╕г╥Ґ╦┬б▒╓о├√╓Ї╖Q╙┌╩└бг ▒▒╦┬╩╟░в└н╔╞├╦╓╨ГH┤╬╙┌─╧╦┬╡─╥╗╫ї┤ґПRгм╚л╦┬мF(xiидn)╙╨┤ґ╨бПR╙ю15╫їгм╜и╓■╬я░┘╙рЧЭбг╓іПR┼╘╓├╙╨░╫╦■гм╕▀10├╫гмГ╔╒▀▀b▀b╧рМжбг╦┬╓▄З·╟Ё┴ъ╞Ё╖№гм╔╜╚к╗╪└@бгЗЇ╝╥╥╗╝Й╫╘╚╗▒г╫o(hи┤)Е^(qи▒)┘R╠m╔╜╔н┴╓╣лИ@нh(huивn)└@╓Ї▒▒╦┬гм╙╬┐═┐╔╥╘╘┌▀@└я╙^-гм╡╟ыU(xiигn)╖хгм╙╬╣┼╦┬бг╛░Е^(qи▒)Г╚(nииi)╘O(shии)╙╨┘eЁ^бв▓═Пd║═╛▀╙╨├ё╫х╠╪╔л╡─├╔╣┼░№╢╚╝┘┤хбг╥╗─ъ╥╗╢╚╡─ПRХ■╔╧гм╙╬┐═┐╔╥╘╙^─ж║═Ев┼c╖Ё╩┬╗юД╙бг ╕г╥Ґ▒▒╦┬Ъv╩╖╔╧╫ю╓Ї├√╡─╬─╗п├√╚╦╩╟░в═·╡д╡┬аЦгм╦√▓╗ГH╩╟▒▒╦┬╡─ҐЬ░┴гм╥▓╩╟бнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

5бв╝╫╟■║Ґ╣┘▀z╓╖

бббб╝╫╟■║Ґ╣┘▀z╓╖╬╗╙┌ю~Э·(jим)╝{╞ь─╧24╣л└ягмю~Э·(jим)╝{╞ь─╧24╣л└ягм╝{┴╓бв╥┴┐╧║╙╓ощg╡─╕ъ▒┌Юй╔╧гмЮщЭh┤·╛╙╤╙╢╝╬╛╬і▓┐╖└╛А╝╫╟■╚√╓ощL-╝╫╟■║Ґёv╦їгм░l(fиб)╛Ґ╟░гм▀z╓╖┤ґ▓┐Ющ╔░╡[╤┌Ы]гм═ї╬і300├╫гм─╧▒▒┼┼┴╨б░╥╗б▒╫╓╨╬╖щь▌║═ыp╓╪╚√Йж▀z█Eбг1930─ъ╬і▒▒┐╞МW(xuиж)┐╝▓ьИF(tuивn)╛Ґл@Эh║Ж5000╙р├╢гм1974─ъ╕╩├C╛╙╤╙┐╝╣┼ъа(duим)▀M(jимn)╨╨┴╦░l(fиб)╛Ґгм╒╧╚√Ющ╥╗═┴┼і╖╜▒дгм╗ї╖╜23.3╞╜╖╜├╫гм║ё4-4.5├╫гмЪИ╕▀4.6├╫гм╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)Ющ╙╔╚¤М╙═┴┼іКA╥╗М╙▄╕▄╕▓▌╓■│╔гм▓▌М╙щg╛р45└х├╫гмщT╘┌Ц|─╧╜╟гм╒╧Г╚(nииi)╢╤╖e╜№эФгмГ╔В╚(cии)╙╨┼_ыAёR╡└┐╔╡╟│╟ю^гм╜и╓■Ъз╙┌┤ґ╗ЁгмЙ]▒▒▀B╒╧Йжгм╖╜47.5 X 45.5├╫гм║╗═┴Йж║ё 1.8-2├╫гмЪИ╕▀0.9├╫╫ґ╙╥гмЙж├ц─и▓▌─р░╫╗╥гмЙ]щT╘┌Ц|Йжгм═т╙╨╟·▒┌╦╞оY│╟╨╬╓╞гмЙ]╦─╓▄3├╫Г╚(nииi)┬ё╝т─╛Ш╢╦─┼┼гм╩╖ХЇ║═║ЖГ╘╓^╓об░╗в┬фб▒гмЙ]эФ┼оЙж╟╢╙╨б░▐D(zhuигn)╔фб▒гмЙ]Г╚(nииi)╖┐╬▌37щgгм╒╧Й]Г╚(nииi)бнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

6бв░в└н╔╞╤╙╕г╦┬

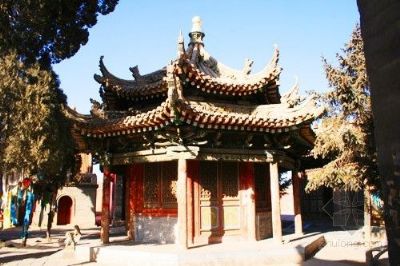

бббб╤╙╕г╦┬╧╡░в└н╔╞╞ь░╦┤ґ╦┬╓о╥╗гм╬╗╙┌░═Пй║╞╠╪цВ(zhииn)═є╕о╜╓▒▒В╚(cии)гм╦╫╖Qб░═єаФПRб▒гм▓╪╒Z├√Ющб░╕ё╝к┴╓б▒гм╩╟Г╚(nииi)├╔╣┼╫╘╓╬Е^(qи▒)╓╪№c(diигn)▒г╫o(hи┤)╡─╣┼╩╜╜и╓■╓о╥╗бг╘У╦┬П─╟м┬б╞▀─ъги1742─ъгйщ_╩╝╨▐╜и┤ґ╡югм╥╘║ґъС└m(xи┤)═ъ│╔╓▄З·╡─╜и╓■бг╟м┬б╢■╩о╬х─ъги1760─ъгйгм╟х╡█Ющ╘У╦┬┘n├√гм▓в┘n╙├ЭMбв▓╪бв├╔бвЭh╦─╖N╬─╫╓ХЇМС╡─╜Ё╫╓╪╥бг╒√ВА(gии)╜и╓■╚║╣▓╜и╙╨┤ґ╜Ы(jийng)╠├бв╞╨╦_╡юбв╦─┤ґ╠ь═є╡юбв▐D(zhuигn)╜Ы(jийng)Ш╟бвчК╣─Ш╟бв╚чБэ╡юбв░в└н╔╞╔ё╡юбв╦ООЯ╡юбв├▄╫┌╡ю╡╚┤ґ╨б╡ю╠├10╢р╫їгм╣▓200╢рщgгм╙Л(jим)800╢р╞╜╖╜├╫бг1919─ъ╟░║ґЮщ╢ж╩вХr(shик)╞┌гм-▀_(dив)500╚╦бг╘У╦┬═м╞ф╦№№S╜╠┼╔╦┬ПR╥╗Ш╙гм╘O(shии)╙╨╔ёМW(xuиж)╘║гм╣▓╖╓╦─┤ґ▓┐гм├┐▓┐╙╨╥╗╫їМг╙├╡ю╙юбг╘У╦┬-╖QЮщ╕╩╓щаЦ░═╕ё╬і-бг╦┬Г╚(nииi)╓┴╜ё▒г┤ц╙╨╟м┬б╚¤╩о╚¤─ъги1768─ъгй╦їшT╟ру~╧уаt╥╗ВА(gии)гм╕▀2.2├╫гм╓▒П╜0.85├╫бгшT╙┌╟м┬б╬х╩о╬х─ъги1790─ъгй╡─┤ґчК╥╗ВА(gии)гм╞фчК┬Х╥Є║щбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

бббб╢и▀h(yuигn)аI╬╗╙┌Г╚(nииi)├╔╣┼╫╘╓╬Е^(qи▒)░в└н╔╞├╦╨╨╩Ёёv╡╪░в└н╔╞╫ґ╞ьги░═Пй║╞╠╪цВ(zhииn)гй═є╕оуХбг╟х┐╡╬є╢■╩о╬х─ъги1686─ъгйгм├╔╣┼╫хюЩМН(shик)║╣╓оМO║═┴_└эЪwэШ╟х╒■╕огм║ґ╙╓│І╒і╟рбв▓╪╙╨╣жгм-Ющ╩└╥u╙H═єгм╖т╞фёv╡╪Ющ╢и▀h(yuигn)аIги╜ё░═Пй║╞╠╪гйбг╙║╒¤╛┼─ъги1731─ъгйгм╟х╒■╕о╙╓Мв╢и▀h(yuигn)аI┘n╙ш║═┴_└э╓о╫╙░вМЪбг░вМЪ╓о╫╙┴_▓╝╔г╢раЦЭ·(jим)╥u╬╗║ґгм╘┌═є╕о╬іВ╚(cии)╜и╝╥ПRгм╟х╟м┬б░╦─ъги1743─ъгй╜и│╔гм╟м┬б╢■╩о╬х─ъги1760─ъгй╓╪╨▐гм┘n├√╤╙╕г╦┬гм╦╫╖Q╤├щTПRбг╢и▀h(yuигn)аI╫Ї▒▒│п─╧гм╒╝╡╪╝s25╚f╞╜╖╜├╫гм╦─║╧╘║╩╜▓╝╛╓гм╘O(shии)╙Л(jим)кЪ(dи▓)╠╪гм╜и╓■╛л╟╔бв║ъВегм╝ц╛▀├╔╣┼бвЭh├ё╫х╜и╓■╦З╨g(shи┤)яL(fиеng)╕ёбг╘н╙╨╤├щTбв╒м╘║бвПR╙юбв╗иИ@╡╚бг╬і╘║мF(xiидn)┤ц╕ощTбв┤ґ╡ю╝░Ц|бв╬і┼ф╡ю╡╚гмЦ|╘║┤ц═єаФ╛ьМ┘╫б╦їгмЦ|▒▒▓┐╔╨╙╨├ёЗЇХr(shик)╞┌╜и╘ь╡─╥╗ЧЭ╓╨╬і╜Y(jiиж)║╧╩╜╖┐╬▌бг╢и▀h(yuигn)аI╜и╓■╡─╓і╥кШЛ(gи░u)│╔╥к╦╪░№└и═є╕обв╤╙╕г╦┬бвВі╜y(tипng)├ё╛╙бв│╟Йжбв│╟щT▀z┤ц╝░│╟Г╚(nииi)Ъvбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

8бв░═╡д╝к┴╓ПR

ббббХr(shик)┤·г║╟х╡╪╓╖г║Г╚(nииi)├╔╣┼╫╘╓╬Е^(qи▒)░в└н╔╞├╦░в└н╔╞╙╥╞ь╘УПR╩╟░═╡д╝к┴╓╔│─о╕╣╡╪╬и╥╗╡─╦┬ПRбг╦№╩╝╜и╙┌╟м┬б─ъщgги╣л╘к1755─ъ)гм╙╔╙┌╔ю╠О┤ґ─обв╚╦█E║▒╓┴гм╥╗╓▒▒г│╓╓Ї╘н├▓бг╞ф╥О(guий)─г▓╗┤ґгм╒╝╡╪ГH273.7╣лэХгм╩╟╥╗╫ї╔╧╧┬Г╔М╙╡─╓╨╩╜Ш╟щw╜и╓■бг╥Ґ?yидn)щ╙╨ПRгм╦ї╥╘оФ(dибng)?shи┤)╪╡─├╔╣┼╫х─┴├ё░╤▀@ВА(gии)╔│─о╛G╓▐╖QЮщб░╠K├Є╝к┴╓б▒гм╥тЮщб░╙╨ПR╡─║г╫╙б▒гм║Ж╖Qб░ПR║г╫╙б▒бг▀@└яыm╚╗ГH╙╨3╝╥╫бСЄгмЕs╩╟░═╡д╝к┴╓╔│─о─┴├ё╡─╗юД╙╓╨╨─бг░═╡д╝к┴╓ПR╡─╜и╓■╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)┼c╞ф╦№▓╪Ві╖Ё╜╠╦┬╘║┤ґ═м╨боРбг╦┬ПR╫Ї▒▒│п─╧гм═т╙╨░ы╚╦╕▀╡─З·ЙжгмЙж═т╬іВ╚(cии)┤г┴в╓Ї╥╗╫ї░╫╦■гм┼cПR▀b╧р║ЄСк(yийng)бг╦┬ПR┐В╜и╓■├ц╖e╜№300╞╜╖╜├╫бгПR╩╥╖╓╔╧╧┬Г╔М╙гм│╩Ш╟щw╩╜бг╦─╜╟╨╬╡─╜╟Ш╟гм╓╪щ▄╔╜эФгм╒¤├ц╙╨Г╔╨б┤░гмГ╔В╚(cии)╕і╙╨4╔╚╨б┤░бг╒√ВА(gии)╜и╓■ДВДВ╜Ы(jийng)▀^╥╗┤╬╛S╨▐гмПR╩╥└я╬х▓╩░▀Ф╠гм╦─╓▄╡─Йж▒┌╔╧└LЭM┴╦╖Ё╜╠ю}▓─╡─▒┌оЛгм╔ё¤Р╔╧╣й╓Ї╘S╢р╖Ё╧ёгм▓╪╜Ы(jийng)бнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

ббббЭh┤·Хr(shик)гм╛╙╤╙бв╝ч╦оГ╔╢╝╬╛╛їЮщПИ╥┤┐д╦ї▌агм╦ї╜и▀Е╚√│╟бв╒╧бв╖щбвь▌бв╚√Йж╡╚▀z╓╖мF(xiидn)╜y(tипng)╖Q╛╙╤╙▀z╓╖бг╛╙╤╙▀z╓╖╡─╓і╥к│╟╓╖║═╓╪╥к▀z┤ц╛ї╬╗╙┌░в└н╔╞ю~Э·(jим)╝{║╙╧┬╙╬гм60╣л└я╡─╖╢З·╓оГ╚(nииi)─┐╟░░l(fиб)мF(xiидn)╟ру~Хr(shик)┤·▀z╓╖1╠Огм▓╗═мЪv╩╖Хr(shик)╞┌╡─│╟╓╖13╫їгм─╣╘сЕ^(qи▒)6╠ОгмЭh┤·╖щбвь▌118╫їгм╬і╧─╓┴╘к┤·╡─ПR╙ю10╙р╠О╥╘╝░┤ґ╞муч╠яЕ^(qи▒)║═┐vЩM╟·╒█╡─║╙╟■▀z┤ц╡╚бг▀@└я│І═┴Эh║Ж╝s4╚f╙р├╢гм╩╟╬╥Е^(qи▒)╓╪╥к╡─┤ґ╨═╣┼┤·▀z╓╖гм1982─ъ▒╗ЗЇД╒(wи┤)╘║╢иЮщ╚лЗЇ╓╪№c(diигn)╬─╬я▒г╫o(hи┤)Ж╬╬╗бг╙╞╛├╡─Ъv╩╖гмаNаА╡─╬─╗пгм╘Ї╩╣╛╙╤╙▀z╓╖╚ч═м╣┼╜z╛I┬╖╔╧╡─┴_▓╝▓┤║═Ш╟╠m╣┼ЗЇ╥╗Ш╙╬─├іх┌▀Гбгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

10бвю~╚╒╣┼╣■└н▀z╓╖╚║

бббб╬╗╙┌ю~Э·(jим)╝{╞ь▀_(dив)Бэ║Є▓╝цВ(zhииn)ю~╚╒╣┼╣■└н╡─╗──о╡╪Озгм▀@╥╗Е^(qи▒)╙Ґ╩╟Эhбк╬і╧─бк╘к┤·Хr(shик)╞┌╡─══╠яЕ^(qи▒)бг▀@╩╟╥╗ВА(gии)╥╘╖┐╬▌бв▐r(nиоng)╠ябв╦о╟■бв╕G╓╖бв╦■бв╦┬ПR╡╚╜M│╔╡─┤х┬ф▀z╓╖╚║гм╘┌74╞╜╖╜╟з├╫╖╢З·Г╚(nииi)╣▓╙╨300╙р╠ОЖ╬ґw▀z╓╖ги║м╡┌╚¤┤╬╞╒▓щ║ґ╬┤╡╟╙Ы╡─гйгм╞ф╓╨гм╖┐╬▌╘║┬ф▀z╓╖300╙р╠Обв╕G╓╖1╠Обв╖Ё╦■4╠Обв╦┬ПR14╠Огм15╣л└ящL╚╦╣д╦о╟■╓і╕╔╡└2Чlгм╖╓╟■┐vЩM╜╗хe(cuи░)гм▐r(nиоng)╠я▀z█EПV▓╝бг╖┐╬▌▀z╓╖╦─╓▄╛ї╔в┬ф╙╨▌^╢р╗╥╠╒бв║┌║╓╙╘бв№S╙╘┤╔╞м║═ЪИФр╡─╩пш╞бв╩п─е╡╚бг╖┐╓╖╨╬╓╞╜╘Ющ═┴┼і╜и╓■гмЙж▒┌─и▓▌░ш─ргм╙╨╡─═┴┼і╓ощgКAыs╥╗М╙╕╔▓▌бг╘УЕ^(qи▒)╙Ґ╡╪╧┬╙╨╪S╕╗╡──╣╘с╚║▀z╓╖гм╨╬╓╞Ющ┤u╩╥─╣гм─╣╘с┼┼┴╨Яo├ія@╥О(guий)┬╔гм─╣┌г│╩ИA╟ЁаюбгВА(gии)Дe─╣╘сЮщ║╗═┴╕▀┼_─╣гм╨╬╦╞╕▓╢╖аюгм│є▓╜┼╨ФрЮщЭhХx─╣╘с╚║бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

11бв║╞╪Р╚ч▀z╓╖╚║

бббб║╞╪Р╚ч▀z╓╖╚║╬╗╙┌░в╙╥╞ь╦■─╛╦╪▓╝└н╕ё╠K─╛╢і╕ё╚╒Ює╠K╕┬▓щгм─ъ┤·╖╢З·╓і╥к╘┌Ц|╓▄Хr(shик)╞┌гм─ъ┤·╧┬╧▐▓╗╡╜Г╔Эhбг▀@└яЮщ╣┼┤·╛G╦╔╩п╡VШI(yии)▀z╓╖гм╣▓░l(fиб)мF(xiидn)╡V┐╙7╠Обв╩пШЛ(gи░u)╖┐╓╖7╫їбв╩пъЗ30╠Огм┤_╒J(rииn)▀z╓╖Е^(qи▒)╖╢З·Ц|╬іщL╝s700├╫бв─╧▒▒МТ╝s200 ├╫гм▓в▓╔╝п╙╨╛G╦╔╩пШ╙╞╖бв╩п╞і║═╠╒╞іЪИ╞мбг╜Ы(jийng)╫╘╓╬Е^(qи▒)╬─╬я┐╝╣┼╤╨╛┐╘║бвГ╚(nииi)ОЯ┤ґМW(xuиж)┐╞МW(xuиж)╝╝╨g(shи┤)╩╖МW(xuиж)╘║бв╬і▒▒┤ґМW(xuиж)╬─╗п▀zоa(chигn)МW(xuиж)╘║бв├╦╬─╬я▒г╫o(hи┤)╤╨╛┐╘║╥╘╝░░в╙╥╞ь╬─╬я▒г╫o(hи┤)╓╨╨─Мж╘У▀z╓╖▀M(jимn)╨╨╡─╢рМW(xuиж)┐╞┬У(liивn)║╧╒{(diидo)▓щ┤_╒J(rииn)гм║╞╪Р╚ч▀z╓╖╚║╩╟─┐╟░Г╚(nииi)├╔╣┼╡╪Е^(qи▒)░l(fиб)мF(xiидn)▓в╫ю╜K┤_╒J(rииn)╡─╡┌╥╗╠О╣┼┤·╛G╦╔╩п╡VШI(yии)▀z╓╖бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

12бв║┌╦о│╟▀z╓╖

бббб║┌╦о│╟▀z╓╖╬╗╙┌ю~Э·(jим)╝{╞ь╛│Г╚(nииi)гм║┌│╟╞╜├цЮщщL╖╜╨╬гм╓▄щL╝s1╣л└ягмЦ|╬і434├╫гм─╧▒▒384├╫гмГ╔Йж╓╨▓┐щ_╘O(shии)│╟щT▓в╝╙╓■╙╨оY│╟гм│╟Йж╙├№S═┴║╗╓■╢Ї│╔гмЪИ╕▀╝s9├╫гм│╟╬і▒▒╜╟╜и╙╨╥╗╕▓└П╩╜-╦■гм╘н╙╨╡─╜╓╡└║═╓і╜и╓■╥└╧б┐╔▒цгм╦─╓▄╣┼║╙╡└║═▐r(nиоng)╠я╡─ЪИ├▓╚╘▒г│╓╞ф▌Ж└кгм╕ъ▒┌╡─яL(fиеng)╩╟└ф╛■╡─гмО╫░┘─ъ╡─ьo─м╫М║┌│╟▀^╢╔╡─╦е└╧гм№S╔│╥╤Й║╔╧│╟ЙжгмоY│╟УuУu╙√ЙЛгм║┌│╟Ьц╔г╡─ЪИ├▓╥▓Мв╘┌Ъq╘┬╓╨╙└▀h(yuигn)╡─╧√╩згм▀^╢╔╡─╦е└╧гм║┌│╟└я├ц▀А┬ё▓╪╙╨╢р╔┘╒фМЪ╩╟╥╗ВА(gии)╬┤╜т╓о╓iгм╡л╦№╜o╚╦юРОзБэ╡─╦╝┐╝╜^▓╗Ск(yийng)╘УГHГH╩╟╒фМЪбгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

ббббЬ╪╢╝аЦ└╒ИDцВ(zhииn)╟х┤·├╔╕╩╖╓╜ч╜ч▒о╬╗╙┌░в└н╔╞╫ґ╞ьЬ╪╢╝аЦ└╒ИDцВ(zhииn)─╧▓┐║═╬і▓┐╡─╕ё╞ф╠л╕┬▓щбв╦■▒╛║Є╢╝╕┬▓щбв╡┬┴жЮє╠m╕┬▓щ╛│Г╚(nииi)бг╖╓╜ч╜ч▒о╙╔▒о╔эбв▒о╫ї╜M│╔гм▒оъЦбв▒оъОЮщЭh╬─┐мХЇгм▒о╓оыpВ╚(cии)╛їЮщ├╔╣┼╬─┐мХЇгмЮщб░░в└н╔╞╙H═є╡╪╜чб▒║═╓├▒о╡╪№c(diигn)├√╖Qбг╣▓╙╨6ЙK╜ч▒огм╨╬╓╞бв╩п┘|(zhим)╧р═мгмЮщ╗иНПОr┤╓┴╧гм▒г┤ц╛ї▌^═ъ╒√гм╞ф╓╨╙╨╚¤ЙK╫╓█E╥Ґ╫╘╚╗║═╚╦Ющ╥Ґ╦╪мF(xiидn)╥╤─г║¤▓╗╟хгм╓╗─▄▒ц│І╔┘┴┐╫╓█Eбг╙╨Г╔ЙK╫╓█E═ъ╒√гм╛ї┐╔▒ц╒J(rииn)бг╘У╜ч▒о╡─░l(fиб)мF(xiидn)гмЮщ░в└н╔╞╡╪Е^(qи▒)╩╖МW(xuиж)╜ч╠с╣й┴╦╨┬╡─┘Y┴╧гмШO╛▀╤╨╛┐Гr(jiид)╓╡║═▒г╫o(hи┤)Гr(jiид)╓╡бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

14бв└╧эу┐┌√}Д╒(wи┤)╦ї

бббб└╧эу┐┌√}Д╒(wи┤)╦ї╬╗╙┌░в╫ґ╞ь░═Пй─╛╚╩╠K─╛┬У(liивn)║╧╕┬▓щёv╡╪гмЦ|─╧В╚(cии)260├╫Ющ№S║╙╢╔┐┌бг░═Пй─╛╚╩╠K─╛╡╪╠ОЮє╠m▓╝║═╔│─оЦ|╛Йгм╩╟Ъv╩╖╔╧╡─▒Ї╝╥▒╪аО╓о╡╪гм╥▓╩╟▒▒╖╜б░ёД√}╣┼╡└б▒╡─╓╪╥к╢╔┐┌║═ґA╒╛бг1757─ъ╟х│п╘┌┤╦╘O(shии)╤├ёv╦╛гм1815─ъ╘O(shии)эу┐┌┐В╣▄╣л╩Ёгм1926─ъ╘O(shии)эу┐┌┐hгм╜т╖┼║ґэу┐┌┐hёv╡╪▀wсугм╣╩┤╦╡╪╥р╖Qб░└╧эу┐┌б▒бг╫іЮщ╝к╠m╠й√}═т▀\(yи┤n)┤aю^╡─Ъv╩╖┐╔╫╖╦▌╡╜Эh╠╞Хr(shик)┤·гм╟х│п─й─ъ╓┴├ёЗЇХr(shик)╞┌гм├┐─ъ╜№╚f╖хёШёД╘┌╝s140╣л└я╡─√}╡└╔╧┤й╦ґгм╨╬│╔┴╦┬Х├√▀h(yuигn)▓е╡─б░ёД√}╣┼╡└б▒бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

15бв╦■═є╕о

бббб╦■═є╕о╦■═є╕о╬╗╙┌▀_(dив)Бэ║Є▓╝цВ(zhииn)Ц|2╣л└я╠Огм╩╟╡┌╩о╢■┤·═єаФ╦■═є╝╬▓╝╣┘█ббг╩╝╜и╙┌1938─ъгм┐В├ц╖e1900╞╜╖╜├╫бг╬─╕яХr(shик)╞┌╘т╡╜╞╞Й─гм1983─ъ╨▐П═(fи┤)бг╘║┬ф╜и╓■╫Ї╬і╧ҐЦ|гм╡ю╠├▓╝╛╓З└(yивn)╓Ф(jилn)гм╜и╓■яL(fиеng)╕ёкЪ(dи▓)╠╪гм╛░╔л╥╦╚╦гм▒╗╫u(yи┤)Ющ╔н┴╓╓╨╡─╨б░╫Мmбг╦№╘Ї╩╟┐╣╚╒СЁ(zhидn)аО║═ЗЇГ╚(nииi)СЁ(zhидn)аОХr(shик)╞┌╕я├№╟░▌Е╦■═є╝╬▓╝бв╠KДжЗ[бв╓▄╚╩╔╜бв╕▀▓йЭ╔▓╝╡╚╚╦╬яСЁ(zhидn)╢╖║═╔·╗ю▀^╡─╡╪╖╜гм┤╦═т╦№▀А╩╟╣▓оa(chигn)ЗЇыHбв╠K├╔╝t╔л╒■Щр(quивn)╘о╓·╓╨ЗЇ╕я├№╡─├╪├▄═и╡└║═┬У(liивn)╜j(luи░)№c(diигn)гм╜т╖┼╟░╧ж║═╞╜╞Ё┴x═иыК░l(fиб)▒э╡─├╪├▄Х■╓╖бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

16бв░в└н╔╞├╦├╦╬п┤ґ╘║

бббб░в└н╔╞├╦├╦╬п┤ґ╘║М┘╙┌░в└н╔╞├╦▌^Ющ╡ф╨═╡─╜№мF(xiидn)┤·╓╪╥к╩╖█E╝░┤·▒э╨╘╜и╓■╓о╥╗бг╘У┤ґ╘║╥К╫C┴╦░в└н╔╞├╦╡─╜и┴в║═╚л├╦╕і╫х╚╦├ё╣▓═м╜и╘O(shии)░в└н╔╞╡─╣т▌xЪv╩╖▀M(jимn)│╠гм│ф╖╓░l(fиб)У]┴╦╝o(jим)─юЪv╩╖║═╜╠╙¤╧┬╥╗┤·К^░l(fиб)ИDПК(qiивng)╡─╖eШO╫і╙├гм╙╨╓Ї╓╪╥к╡─Ъv╩╖╥т┴x║═мF(xiидn)МН(shик)╥т┴xбг1980─ъ░в└н╔╞├╦╜и├╦║ґгм├╦╬пЩC(jий)ъP(guибn)╥╗╓▒╘┌┤╦▐k╣лбгмF(xiидn)╙╔├╦░l(fиб)╒╣╕─╕я╬п╝░╦їМ┘╡─4ВА(gии)╢■╝ЙЖ╬╬╗▐k╣л╩╣╙├гм╪У(fи┤)╪Я(zиж)╬─╬я╜и╓■╚╒│г╛S╫o(hи┤)║═▒гЁB(yигng)╣д╫ібгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

бббб╩╟┘R╠m╔╜╬і┬┤░l(fиб)мF(xiидn)╡─╙╔╩пШЛ(gи░u)╛╙╓╖бв╩пШЛ(gи░u)─╣╘с┼cОrоЛШЛ(gи░u)│╔╡─▌^┤ґ╡─╛█┬ф▀z╓╖бг╘ч╘┌¤И╔╜Хr(shик)┤·гм╓╨ЗЇ▒▒╖╜╡╪Е^(qи▒)╥╤╞╒▒щ│ІмF(xiидn)▀\(yи┤n)╙├╩пЙKЙ╛╞І╩пЙжбваI╜и╖┐╓╖бв╨▐╓■ЙЮ?zибi)╣бвШ?gи░u)╓■│╟╖└╡─мF(xiидn)╧ґгмМж╓▄▀ЕЕ^(qи▒)╙Ґоa(chигn)╔·┴╦╓╪╥к╙░эСбг╓┴╟ру~Хr(shик)┤·гм╓╨ЗЇ▒▒╖╜╡╪Е^(qи▒)╡─╩пШЛ(gи░u)▀z┤ц▀M(jимn)╥╗▓╜░l(fиб)╒╣╤╙└m(xи┤)гм▓в┼cЪWБЖ▓▌╘нЦ|▓┐╬─╗п╥Ґ╦╪╧р╗е╙░эСбв╚┌║╧гм╨╬│╔┴╦╕і╛▀Е^(qи▒)╙Ґ╠╪╔л╡─╬─╗п▀z┤цгм│╔Ющ╟╪ЭhХr(shик)╞┌╓╨ЗЇ▒▒╖╜╩пШЛ(gи░u)щL│╟бв╒╧╓╖╡─╓╪╥к╗ї╡A(chи│)бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

18бв░╜░№ИD╩пШЛ(gи░u)▀z╓╖╚║

бббб░╜░№ИD╩пШЛ(gи░u)▀z╓╖╚║╬╗╙┌░═Пй║╞╠╪цВ(zhииn)░╜░№ИD╕┬▓щгм┘R╠m╔╜╬і┬┤╡─Ы_╖e╔╚╡╪Озгм╡╪╠О╕ъ▒┌▓▌╘нгм─╣╚║─╧В╚(cии)╙╨┤ґ╨═Ы_Ь╧гм▒▒В╚(cии)Ющ▌^╞╜╠╣╡─┼_╡╪бг░╜░№ИD╩пШЛ(gи░u)▀z╓╖╚║М┘╩п╢╤╩п╚ж─╣╘с╚║гмМ┘╙┌╡┌╚¤┤╬╚лЗЇ╬─╬я╞╒▓щ╞┌щg░l(fиб)мF(xiидn)╡──╣╘с╚║гм╙╔Ц|─╧╧Ґ╞л╬і▒▒╖╜╧Ґ┼┼┴╨гм╞╜├ц│╩щL╖╜╨╬гм╥╤░l(fиб)мF(xiидn)╩п╢╤бв╩п╚ж─╣┌г40╙р╫їбг─╣╘с№c(diигn)╢р╙╔╩пЙK╢╤╖e╢Ї│╔гм╢р│╩ИA╨╬гм╞фщg▀А╖╓▓╝╙╨╒¤╖╜╨╬╡──╣┌гбгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

19бв╣■└нЮєЬ╧╩пШЛ(gи░u)▀z╓╖╚║

бббб╩╟─┐╟░Г╚(nииi)├╔╣┼╡╪Е^(qи▒)░l(fиб)мF(xiидn)╡─╡┌╥╗╠О╟ру~╓┴╘ч╞┌шF╞іХr(shик)┤·╛▀╙╨╙╬─┴╬─╗п╠╪╒і╡─┤ґ╨═╛█┬ф▀z╓╖гм╥▓╩╟─┐╟░Г╚(nииi)├╔╣┼╡╪Е^(qи▒)░l(fиб)мF(xiидn)▓в┤_╒J(rииn)╡─╫ю┤ґ╥╗╠О╩пШЛ(gи░u)╖┐╓╖┼cОrоЛ╜Y(jiиж)║╧╡─┤ґ╨═╛█┬ф▀z╓╖бг╞ф▀x╓╖бв▓╝╛╓┼c╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)╛ї┼c╨┬╜оЦ|╠ь╔╜╡╪Е^(qи▒)╡─╘└╣л┼_бк╬і║┌Ь╧бв╩п╚╦╫╙Ь╧бв╝t╔╜┐┌бвщЯ┼Dбв╬і╔╜щЯ┐╦БЖаЦбвЮє└н┼_╡╚╛█┬ф▀z╓╖╩о╖╓╧р╦╞гм▒эмF(xiидn)│І╥╗╢и╡─╬─╗п┬У(liивn)╧╡бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]

бббб╩╟╙╔╩пШЛ(gи░u)╛╙╓╖бв╩пШЛ(gи░u)─╣╘с╜Y(jiиж)║╧╡─╛█┬ф▀z╓╖гм╖╓▓╝╘┌░в╫ґ╞ь░═ЭЩДe┴вцВ(zhииn)╔╧║г╕┬▓щ▌а╛│бгЮщ┼ф║╧╗ї▒╛╜и╘O(shии)гмМж╘У▀z╓╖░═ЭЩДe┴в1╠Ц─╣▀M(jимn)╨╨┴╦░l(fиб)╛Ґгм╝┤БЖ╤№╨╬─╣гм╥О(guий)─г▌^┤ґгм╜Y(jiиж)ШЛ(gи░u)═ъ╒√гмМ┘╠╪▓╝╧г╬─╗п▀z┤цгм╥▓╩╟─┐╟░╓╨ЗЇ╖╢З·Г╚(nииi)╥╤╓к╘У╬─╗п╖╓▓╝╡─╫ю─╧╜чбг┤╦═т▀А░l(fиб)мF(xiидn)╙╨╩пШЛ(gи░u)╛╙╓╖бвИA╨╬║═╖╜╨╬╩пШЛ(gи░u)─╣╘с╡╚▀z┤цгм╓▄▀Е╖╓▓╝╙╨Эh┤·╖щ╗Ё┼_бгбнбн[╘Ф╝Ъ(xим)]