ųą╔Į╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

ÅV¢|╩Ī ųą╔Į╩ą╬─╬’╣┼█E ųą╔Į╩ą╝t╔½┬├ė╬ ųą╔Į╩ą├¹╚╦╣╩Šė 4AŠ░ģ^(q©▒) ųą╔Į╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ųą╔Į╩ą╩«┤¾├Ō┘M(f©©i)Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ųą╔Į╩ą╠ž«a(ch©Żn) ųą╔Į╩ą├└╩│ ųą╔Į╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ųą╔Į╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

ĪĪĪĪųķĮŁ┐vĻĀ(du©¼)╦Š┴Ņ▓┐┼fųĘ╬╗ė┌ųą╔Į╩ą╬Õ╣╔Įµé(zh©©n)Öē└Ų┤ÕĪŻįŁ×ķ╣┼╩Žū┌ņ¶Ż¼ė╔Ól(xi©Īng)╝Ø╣┼“vĘ╝ąųĄ▄ė┌ŪÕĄ└╣Ō─Ļķg×ķ╝o(j©¼)─Ņķ_┤ÕŽ╚ūµ╣┼ń„ä┘Č°ŠĶ┘Y┼dĮ©Ż¼╣ŌŠwŠ┼─ĻŻ©1883─ĻŻ®ųžą▐ĪŻņ¶×ķė▓╔ĮĒöŻ¼╚²ķgā╔▀M(j©¼n)▓╝ŠųŻ¼├µĘe1602ŲĮĘĮ├ūĪŻŅ^▀M(j©¼n)×ķ┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ā╔▀ģėąŲ½ĄŅŻ¼╠ņŠ«ā╔▀ģėą└╚Ż¼║¾▀M(j©¼n)×ķ╠¦┴║╩Į─Šśŗ(g©░u)╝▄ĪŻ1943─Ļ7į┬Ż¼─ŽŻ©║ŻŻ®ĪóĘ¼Ż©ž«Ż®ĪóųąŻ©╔ĮŻ®ĪóĒśŻ©Ą┬Ż®ė╬ō¶ģ^(q©▒)ųĖō]▓┐Å─ž«─Ž▀wüĒ(l©ói)┤╦ĄžĪŻ1944─Ļ10į┬1╚šŻ¼ųą╣▓ÅV¢|╩Ī╬»║═╩Ī▄Ŗš■╬»åTĢ■(hu©¼)į┌▀@└’š┘ķ_┴╦ėąųķĮŁĄžģ^(q©▒)ųĖō]▓┐Īó╗øųąĪó╬„ĮŁĪóųķĮŁČ■éĆ(g©©)╠ž╬»ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)ģó╝ėĄ─Ė╔▓┐Ģ■(hu©¼)ūhŻ¼╗Iéõ│╔┴óųķĮŁ┐vĻĀ(du©¼)ĪŻ1945─Ļ1į┬15╚šŻ¼╚A─Ž╚╦├±┐╣╚šė╬ō¶ĻĀ(du©¼)ųķĮŁ┐vĻĀ(du©¼)╣½ķ_ą¹▓╝│╔┴óŻ¼▓óęį┤╦ū„×ķ╦Š┴Ņ▓┐Ą─▐k╣½Ąž³c(di©Żn)╝░┼eąąĖ„ĘNĢ■(hu©¼)ūhĄ─Ģ■(hu©¼)ųĘĪŻĮŌĘ┼æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ų┌ķgŻ¼╣┼╩Žū┌ņ¶╚į×ķųą╔Į╚╦├±ķ_š╣Ė’├³ČĘĀÄ(zh©źng)Ą─ųĖō]▓┐ĪŻ1990─Ļųą╔Į╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2008─ĻÅV¢|ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

22Īóļp├└ś“

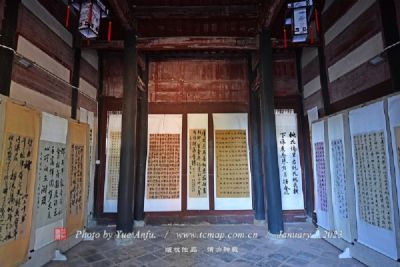

ĪĪĪĪļp├└ś“╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ąąĪÖņµé(zh©©n)▒▒Įųą┬╩ą╔ńģ^(q©▒)Ż¼Į©ė┌├„┤·║ķ╬õį¬─ĻŻ¼ė╔±vÖņČ╝Ą┌ę╗╚╬č▓ÖzĻÉø_═╗╦∙Į©ĪŻįōś“?y©żn)ķå╬┐ū╩»ś“Ż¼ķL(zh©Żng)18.5├ūŻ¼īÆ3.16├ūŻ¼Ė▀4.5├ūŻ¼¼F(xi©żn)įōś“▒Ż┤µ╔ą║├ĪŻļp├└ś“įŁ╩ŪÖM┐ń╦«╔½įčŻ¼─Ž▀Bė└īÄ▒▒┤Õ▒▒ĮųŻ¼¢|Įė╦{(l©ón)╠’┤¾ĮųĄ─ų„ę¬Į╗═©śą╝~Ż¼ļSų°Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)░l(f©Ī)š╣Ż¼Ųõ╣”─▄ųØu▒╗ŠÓ10ČÓ├ūų«▀h(yu©Żn)Ą─ę╗ū∙ŲĮ╠╣ķ_ķ¤Ą─╦«─Óļ[ś“╠µ┤·ĪŻś“?y©żn)ķ─Ž▒▒ū▀Ž“Ż¼─Žė?╝ē(j©¬)▓Į╝ē(j©¬)Ż¼▒▒ėą10╝ē(j©¬)▓Į╝ē(j©¬)ĪŻ¢|├µ╔ŽĘĮ╩»┐╠×ķĪ░┐Ą╬§╬ķ╩░╬ķ─Ļ▒¹╔Ļ├ŽČ¼╝¬Ą®Üq▀M(j©¼n)╩┐║╬╩źÅŖ(qi©óng)ųžą▐Ī▒Ż¼Ž┬ĘĮ╩»┐╠×ķĪ░ļp├└ś“Ī▒Ż¼╔Ž┐ŅŻ║Ī░╝╬ŠĖÜq┤╬ą┴ėŽĪ▒Ż¼Ž┬┐ŅŻ║Ī░├ŽŪ’╝¬Ą®ųžą▐Ī▒ĪŻ╬„├µ╩»┐╠×ķĪ░Ą└╣Ō┘E╩░─ĻÜq┤╬Ė²ūė╩«į┬╩«ę╗╚šĻHÓl(xi©Īng)ųžą▐Ī▒ĪŻ╝s15├ūķL(zh©Żng)Ą─╦«╔½įčŻ¼ÅØÅØŪ·Ū·ĄžÅ─╬„Č╦▓╗ų¬├¹Ą─ĮŪ┬õ┴„▀^(gu©░)ļp├└ś“Ż¼šŠį┌ļp├└ś“╔ŽŻ¼Ėą┐«╦³600ČÓ─ĻĄ─’L(f©źng)ėĻ£µ╔ŻĪŻļp├└ś“į┌1990─Ļ▒╗╣½▓╝×ķųą╔Į╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

23ĪóŲųĮŁ╩└Ø╔Ę╗

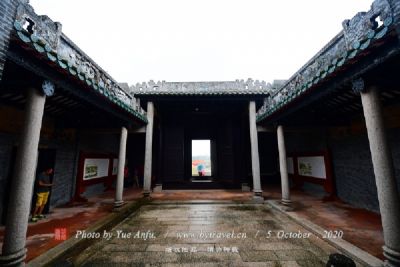

ĪĪĪĪĪ░ŲųĮŁ╩└Ø╔Ī▒Ę╗╬╗ė┌╗ŠµĖ▀╝╝ąg(sh©┤)«a(ch©Żn)śI(y©©)ķ_░l(f©Ī)ģ^(q©▒)Õ®Ņ^┤ÕŻ¼Į©ė┌├„┤·│ńĄØŠ┼─Ļ(1636─Ļ)ĪŻō■(j©┤) ┴xķTÓŹ╩Ž╝ęūVėø▌dŻ║Ī░│ńĄØŠ┼─Ļ(1636─Ļ)▒¹ūėŻ¼ęž║Ņė▌ć°(gu©«)µé(zh©©n)┘ø(z©©ng)Ę╗ĪŻį╗Ż║Ī«ŲųĮŁ╩└Ø╔Ī»Ż¼Ī«šč╩└░²│ńĪ«ĪŻė║š²░╦─Ļ(1730─Ļ)Ė²ąńųžą▐ĪŻĪ▒įō┼ŲĘ╗×ķ╦─ų∙╚²ķg╚²śŪ┼ŲĘ╗Ż¼ęį╗©ŹÅ╩»Ą±ĶÅśŗ(g©░u)ų■ĪŻśŪ×ķą¬╔ĮĒöŻ¼╚²śŪĒöŠ∙ė├╩»Ą±ČĘ╣░│ą═ąŻ¼Ė▀╝s9├ūŻ¼ų∙Ž┬ĶéŪČ▒¦╣─╩»ĪŻ┼ŲĘ╗ÖMžęįŁūųśėį°ė├╦«─ÓĖ▓╔wŻ¼Ė─×ķųą╔Į┐hÕ®Ņ^ųąīW(xu©”)Ż¼║¾Ą├Å═(f©┤)įŁĪŻ╩Ūųą╔Į╩ąūŅįńĄ─┼ŲĘ╗Į©ų■ĪŻ¼F(xi©żn)▒Ż┤µ═Ļš¹ĪŻ ╗©ŹÅ╩»Ą±ĶÅśŗ(g©░u)ų■ĪŻśŪ×ķą¬╔ĮĒöŻ¼╚²śŪĒöŠ∙ė├╩»Ą±ČĘ╣░│ą═ąŻ¼Ė▀╝s9├ūŻ¼ų∙Ž┬ĶéŪČ▒¦╣─╩»ĪŻ┼ŲĘ╗ÖMžęįŁūųśėį°ė├╦«─ÓĖ▓╔wŻ¼Ė─×ķųą╔Į┐hÕ®Ņ^ųąīW(xu©”)Ż¼║¾Ą├Å═(f©┤)įŁĪŻ╩Ūųą╔Į╩ąūŅįńĄ─┼ŲĘ╗Į©ų■ĪŻ¼F(xi©żn)▒Ż┤µ═Ļš¹ĪŻ2010─ĻÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķÅV¢|╩ĪĄ┌┴∙┼·╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

24Īó▓▄▀ģ╬õ║ŅÅR

ĪĪĪĪ▓▄▀ģ╬õ║ŅÅR╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą─Žģ^(q©▒)▒▒┼_(t©ói)╔ńģ^(q©▒)▓▄▀ģ╚A┴ó┤¾Įų╬▓Ż¼Į©ė┌ŪÕ╣ŌŠw╬Õ─ĻŻ©1879Ż®Ż¼ųą╚A├±ć°(gu©«)░╦─ĻŻ©1919Ż®Īó2000─Ļųžą▐ĪŻĮ©ų■ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼╚²ķgā╔▀M(j©¼n)Ż¼ā╔▀M(j©¼n)ķgŖAę╗╠ņŠ«Ż¼├µķ¤11.28├ūŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ16.93├ūŻ¼├µĘe╝s191ŲĮĘĮ├ūĪŻė▓╔ĮĒöŻ¼▓®╣┼╝╣Ż¼╦ž╠ź═▀║å(ji©Żn)Ż¼ŠGėį═▀«ö(d©Īng)ĪóĄ╬╦«Ż¼ŪÓ┤uē”ĪŻŅ^▀M(j©¼n)×ķ░╝ķT└╚Ż¼ėą─ŠĄ±ķ▄░ÕŻ¼ķ▄ē”ē”ķ╣┼cā╚(n©©i)ē”ē”ķ╣Įįėą▒┌«ŗĪŻ║¾▀M(j©¼n)×ķė▓╔ĮöRÖ_ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻįōĮ©ų■¾w¼F(xi©żn)┴╦ųą╔ĮŪÕ┤·ē»ÅRĮ©ų■Ą─’L(f©źng)Ė±Ż¼ėąę╗Č©ār(ji©ż)ųĄĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

25Īó±T╩Žū┌ņ¶

ĪĪĪĪ±T╩Žū┌ņ¶╬╗ė┌┤õ║Ó┤Õ¢|▓┐Ż¼╩ŪīOųą╔Įėū─ĻūxĢ°╠ÄĪŻĮ©ė┌ŪÕ┤·Ū░Ų┌Ż¼ū°╬„│»¢|Ż¼š╝Ąž118ŲĮĘĮ├ūŻ¼┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻ±T╩Žū┌ņ¶╩Ū┤õ║Ó┤Õ±Tąš╚╦╝ęĄ─ņ¶╠├ĪŻŪÕ┤·║¾Ų┌į°ū„×ķ┤õ║Ó┤Õ┤Õ█ė╩╣ė├Ż¼ų„꬚ą╩š▐r(n©«ng)╝ęūėĄ▄īW(xu©”)┴Ģ(x©¬)╦─Ģ°╬ÕĮø(j©®ng)Ż¼▀M(j©¼n)ąąåó├╔Į╠ė²ĪŻŪÕ╣ŌŠwį¬─Ļų┴╦──ĻŻ©1875Ī½1878─ĻŻ®Ż¼īOųą╔Įį°į┌┤╦ūxĢ°Ż¼▓óī”(du©¼)█ėĤų╗ę¬Ū¾īW(xu©”)╔·▒│Ģ°Č°▓╗ĮoīW(xu©”)╔·ųvĮŌĄ─Į╠īW(xu©”)ĘĮĘ©╠ß│÷┘|(zh©¼)ę╔ĪŻį┌┤╦Ų┌ķgŻ¼īOųą╔Į┼cĻæ?zh©żn)®¢|Ą╚═¼īW(xu©”)ĮY(ji©”)×ķ║├ėčĪŻ±T╩Žū┌ņ¶ė╔╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗Ż¼īOųą╔Į╣╩Šė╝o(j©¼)─Ņ^ČÓ┤╬ī”(du©¼)įōņ¶╠├▀M(j©¼n)ąą▒Żūo(h©┤)ąįŠSą▐ĪŻ±T╩Žū┌ņ¶Ż¼×ķė▓╔Į╩Į┤u─Š┤®ČĘ╠¦┴║╗ņ║ŽĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼╠¦┴║×ķ╣Žų∙ą╬┤®ČĘĪŻČ■▀M(j©¼n)╦─ķg▓ó▒┘ėąÅNĘ┐Į©ų■▓╝ŠųŻ¼Č■▀M(j©¼n)Ū░ų├ėą╠ņŠ«ĪŻ2000─Ļ11į┬29╚šŻ¼╩ą╚╦├±š■Ė«░č±T╩Žū┌ņ¶┤_Č©×ķ╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

26Īóč┬┐┌▀zųĘ

ĪĪĪĪč┬┐┌▀zųĘ╬╗ė┌─Ž└╩µé(zh©©n)č┬┐┌┤Õ║Ż▀ģ╔│Ū╔ŽŻ¼ų„ę¬│÷═┴Ą─Üv╩Ę▀z╬’ėą─Ó┘|(zh©¼)╗ę╠š«YĪŻō■(j©┤)┐╝Š┐×ķæ(zh©żn)ć°(gu©«)Ż©╣½į¬Ū░475Ī½Ū░221─ĻŻ®Ą─╬─╬’ĪŻŲõą╬¾w▌^┤¾Ż¼═©Ė▀×ķ59└Õ├ūŻ╗┐┌ÅĮ×ķ35└Õ├ūŻ╗¤²ųŲ╗║“▌^Ė▀Ż¼╠ź┘|(zh©¼)▌^ė▓Ż╗Ų„╬’ČÓ×ķ│▐┐┌ĪóŠĒčž═ŌĘŁĪóÅV╝ńĪó╔ŅĖ╣ĪóŽ┬Ė╣╩▌ķL(zh©Żng)Īóą▒╩š│╔ąĪŲĮĄūŻ╗Ų„▒ĒČÓ’ŚęįĪ░├ūĪ▒ūų╝yĪŻ░┤│÷═┴Ą─Ų„╬’═ŲöÓ×ķæ(zh©żn)ć°(gu©«)Ģr(sh©¬)┤·▀z┤µŻ¼ī┘æ(zh©żn)ć°(gu©«)Ģr(sh©¬)┤·Ą─╬─╗»▀z╬’ĪŻ┴Ēį┌č┬┐┌▀Ć│÷═┴┴╦Øh┤·Ą─ė▓─Ó┘|(zh©¼)╠š╣▐Īó┐┌ÅĮ10└Õ├ūĪŻ─Ó┘|(zh©¼)│╚╠šŻ¼ų▒┐┌Īó┤Į═ŌĘŁĪó╔ŅĖ╣╬ó╣─ĪóŲĮĄūĪŻ╝ń’Śę╗ų▄░╝Žę╝yŻ¼ŲõŽ┬┼─ėĪĘĮĖ±╝yŻ¼ō■(j©┤)▀z╬’Ą─┐╝Š┐ī┘Øh┤·Ż©╣½į¬Ū░206Ī½╣½į¬220─ĻŻ®Ą─╬─╬’Ż¼▀ĆėąąĪ┐┌ēžĄ╚Üv╩Ę▀z╬’Ż¼▒╗ųą╔Į╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķĄ┌Č■┼·▒Żūo(h©┤)╬─╬’Ż¼╔Ž╩÷╬─╬’ė╔ųą╔Į╩ą▓®╬’^╩š▓žŻ¼Š∙▒Ż┤µ┴╝║├ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

27Īó¤¤ų▐Ģ°į║

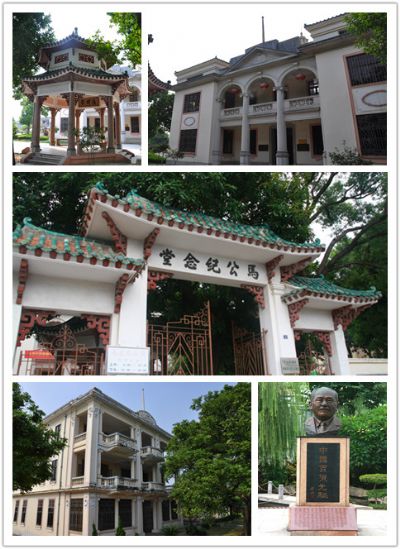

ĪĪĪĪ¤¤ų▐Ģ°į║╬╗ė┌╬„ģ^(q©▒)ķL(zh©Żng)ų▐┤ÕŻ¼Į©ė┌ŪÕ┤·═¼ų╬╩«Č■─ĻŻ©1873─ĻŻ®Ż¼ė╔Ól(xi©Īng)╝سSė▌│╝Ą╚äō(chu©żng)Į©ĪŻįōĢ°į║ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼╚²▀M(j©¼n)╚²ķg▓╝ŠųŻ¼├µĘe540ŲĮĘĮ├ūĪŻė▓╔Į╩ĮĒöĮ©ų■Ż¼Ū░▀M(j©¼n)║═║¾▀M(j©¼n)×ķ┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼Č■▀M(j©¼n)×ķ╠¦┴║╩Į─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻŪ░▀M(j©¼n)Č■▀M(j©¼n)ķg╠ņŠ«ųąķgėą└╚Ż¼ųąū∙║¾ū∙ķg╠ņŠ«ā╔▀ģėą└╚Ż¼Š∙×ķŠĒ┼’ĒöĪŻ╣ŌŠw╚²╩«Č■─ĻŻ©1906─ĻŻ®Ż¼įōĢ°į║Ž╚║¾Ė─├¹×ķĪ░¤¤ų▐Ė▀Ą╚Ī▒ĪóĪ░│§Ą╚Ī▒ĪóĪ░ā╔Ą╚Ī▒ĪóĪ░Ą┌ę╗║å(ji©Żn)ęūąĪīW(xu©”)Ī▒Ą╚īW(xu©”)ąŻŻ¼į┌Ą┌ę╗┤╬ć°(gu©«)ā╚(n©©i)Ė’├³æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ģr(sh©¬)Ų┌╝░┐╣╚šæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼╣ż▐r(n©«ng)Ė’├³▄Ŗ║═┐╣Ž╚ĻĀ(du©¼)Ą╚╣▓«a(ch©Żn)³h╚╦į°į┌┤╦▀M(j©¼n)ąą▐kūR(sh©¬)ūų░ÓĪóīW(xu©”)┴Ģ(x©¬)░ÓĄ╚╗Ņäė(d©░ng)ĪŻ¼F(xi©żn)×ķ¤¤ų▐ąĪīW(xu©”)ĪŻ2008─Ļ11į┬8╚šŻ¼ÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«▐k╣½Åd░l(f©Ī)│÷ĪČĻP(gu©Īn)ė┌╣½▓╝Ą┌╬Õ┼·ÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗═©ų¬ĪĘŻ¼ ¤¤ų▐Ģ°į║▒╗┴ą╚ļÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪųą╔Į┐hč│ć°(gu©«)┴ę╩┐╝o(j©¼)─Ņ▒«╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą╩»ß¬ģ^(q©▒)╠½ŲĮ╔ńģ^(q©▒)╬„╔Į╣½ł@ā╚(n©©i)Ż¼Į©ė┌1927─ĻĪŻ┤╦▒«╩Ū×ķ╝o(j©¼)─Ņį┌1916─ĻėæĘź²łØ·(j©¼)╣Ōæ(zh©żn)ČĘųąĀ▐╔³Ą─┴ę╩┐Č°ė╔╚AāSŠĶĮ©Ą─Ż¼╣╩ėųĘQĪ░ėæ²ł╝o(j©¼)─Ņ▒«Ī▒ĪŻ¼F(xi©żn)ė╔ų„▒«Īó╩»▒«ėø║═šš▒┌ĮM│╔Ż¼┐é├µĘe╝s36ŲĮĘĮ├ūĪŻ╝o(j©¼)─Ņ▒«ū°╬„─ŽŽ“¢|▒▒Ż¼š²ųąė├ūŁĢ°ĻÄ┐╠▒«├¹Ż¼ā╔▀ģė├┐¼Ģ°ĻÄ┐╠┴ę╩┐ąš├¹ĪŻ▒«ā╔┼įĮ©ėą░═┬Õ┐╦’L(f©źng)Ė±Ą─ūo(h©┤)ē”Ż¼║¾ĘĮėąę╗╩»▒«ėøŻ¼Ū░ĘĮėąę╗šš▒┌Ż¼╔ŽĶéŪČėąīOųą╔Į╣P█EĪ░╠ņŽ┬×ķ╣½Ī▒╩»┐╠ĪŻįō╝o(j©¼)─Ņ▒«╩Ūųą╔Į╩ą¼F(xi©żn)┤µĄ─╬©ę╗ę╗éĆ(g©©)Ę┤ė│1916─ĻėæĘź²łØ·(j©¼)╣ŌČĘĀÄ(zh©źng)Ą─╝o(j©¼)─ŅĮ©ų■ĪŻ2008─Ļ11į┬8╚šŻ¼ÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«▐k╣½Åd░l(f©Ī)│÷ĪČĻP(gu©Īn)ė┌╣½▓╝Ą┌╬Õ┼·ÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗═©ų¬ĪĘŻ¼ųą╔Į┐hč│ć°(gu©«)┴ę╩┐╝o(j©¼)─Ņ▒«▒╗┴ą╚ļÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

29Īó▒▒┼_(t©ói)┐ĄšµŠ²ÅR

ĪĪĪĪ▒▒┼_(t©ói)┐ĄšµŠ²ÅR╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą─Žģ^(q©▒)▒▒┼_(t©ói)╔ńģ^(q©▒)╣▓║═─ŽĮų2╠¢(h©żo)├±Šė┼įŻ¼Į©ė┌ŪÕ╣ŌŠwČ■╩«ę╗─ĻŻ©1895Ż®,1984─ĻĪó1990─Ļųžą▐ĪŻĮ©ų■ū°¢|▒▒Ž“╬„─ŽŻ¼ėąū¾ėęā╔┬ĘŻ¼ėę┬Ę×ķ╚²ķgā╔▀M(j©¼n)ĪŻā╔▀M(j©¼n)ķgŖAę╗╠ņŠ«Ż¼ū¾┬Ęå╬ķgā╔▀M(j©¼n)ĪŻ┐é├µķ¤╝s17.38├ūŻ¼┐é▀M(j©¼n)╔Ņ╝s20.36├ūŻ¼├µĘe╝s357ŲĮĘĮ├ūĪŻėę┬Ę×ķŪÓ┤uē”Ż¼ė▓╔ĮĒöĪó▓®╣┼╝╣Ż¼╦ž╠ź═▀║å(ji©Żn)Ż¼ŠGėį═▀«ö(d©Īng)ĪóĄ╬╦«ĪŻŅ^▀M(j©¼n)Ū░└╚ėąā╔Ė∙╗©ŹÅÄr╩»ų∙Ż¼╔Žėą╩»┘|(zh©¼)Ķ╩Īó╚½F═ą─_Īó╚Ė╠µŻ¼▄»Ņ^ėą╗©╣¹╗ę╦▄Ż¼╗©°BĪó╚╦╬’─ŠĄ±ķ▄░ÕŻ¼ķ▄ē”ē”ķ╣┼cā╚(n©©i)ē”ē”ķ╣Š∙ėą▒┌«ŗĪŻ║¾▀M(j©¼n)×ķ╠¦┴║┼c┤®ČĘ╗ņ║Ž╩Į┴║╝▄Ż¼ė╔╦─Ė∙─Š┘|(zh©¼)Įų∙ų¦ō╬ĪŻū¾┬Ę×ķė▓╔ĮöRÖ_Ż¼ķ▄ē”ē”ķ╣ėą╗ę╦▄čb’ŚĪŻįōĮ©ų■¾w¼F(xi©żn)┴╦ųą╔ĮŪÕ┤·ē»ÅRĮ©ų■Ą─’L(f©źng)Ė±Ż¼čb’ŚŠ½├└Ż¼Š▀ėąę╗Č©ār(ji©ż)ųĄĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

30Īó±R╣½╝o(j©¼)─Ņ╠├

ĪĪĪĪ±R╣½╝o(j©¼)─Ņ╠├╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą─Žģ^(q©▒)╔│ė┐╔ńģ^(q©▒)æ¬(y©®ng)▒ļ┬ĘŻ¼╩╝Į©ė┌1923─ĻŻ¼1933─ĻĮ©│╔Ż¼╩ŪŽ╚╩®░┘žø╣½╦Šäō(chu©żng)╩╝╚╦±Ræ¬(y©®ng)▒ļ×ķ╝o(j©¼)─ŅŲõĖĖ±Rį┌├„Č°Į©Ą─ĪŻ╝o(j©¼)─Ņ╠├ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼Į©ų■š╝Ąž├µĘe×ķ1278ŲĮĘĮ├ūŻ¼Ęų▓╝├µĘe╝s7620ŲĮĘĮ├ūĪŻš²ķT×ķ╦─ų∙╚²ķg╚²śŪ┼┼Ę┼Ż¼▀M(j©¼n)ķTųąčļų├ėąę╗ųžķ▄░╦ĮŪöĆ╝ŌĒö?sh©┤)─Ī░į┌├„═żĪ▒Ż¼═ż║¾š²ųą×ķĘ┬ęŌ┤¾└¹┴_±R±ĘĒö╩ĮĄ─ā╔īėĮ©ų■Ī░ę╗į¬╠├Ī▒Ż¼ėę▀ģ×ķĘ┬ėóć°(gu©«)ńŖśŪ╩ĮĄ─╚²īėĮ©ų■Ī░─Žį┤╠├Ī▒Ż¼ū¾▀ģ×ķĘ┬╬„░Óč└╩ĮĄ─╚²īėĮ©ų■Ī░ŗDā║į║Ī▒Ż¼Š∙×ķ┤u─Š║═╗ņ─²═┴ŽÓĮY(ji©”)║ŽĄ─ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼╩Ūųą╔ĮŠ▀ėąĄõą═ąį║═┤·▒ĒąįĄ─Į³┤·╚AāSĮ©ų■Ż¼2008─Ļ╣½▓╝×ķÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

31ĪóŃ·╔│▀zųĘ

ĪĪĪĪŃ·╔│▀zųĘ╬╗ė┌─Ž└╩µé(zh©©n)Ń·╔│┤ÕŻ¼ī┘╔│Ū▀zųĘĪŻŲõ▀z╬’╔ó▓╝ĘČć·╝s300ŲĮĘĮ├ūŻ¼╬─╗»īėęčüyĪŻ╦∙▓╔╝»╬─╗»▀z╬’ėąŖA╔░╠š╣▐Ż¼╠š╔½│╩═┴³S╔½║═║ų³S╔½ĪŻ╝y’Śėą┴Ōą╬ĘĮĖ±╝yĪóŪ·š█╝yŻ¼┼─ėĪ╝yŻ¼╝y’ŚŪÕ╬·Ż¼▒╚²łč©│÷═┴Ą─Ų„ą╬┤¾Ż¼įņą╬ųvŠ┐Ż¼Ų„▒┌▌^▒ĪĪŻĖ∙ō■(j©┤)│÷═┴▀z╬’Ę┤ė│Ż¼ī┘ė┌╔╠┤·═ĒŲ┌Ą─╬─╗»▀z╬’ĪŻ╠š«YŻ¼Ė▀44└Õ├ūŻ¼┐┌ÅĮ27.5└Õ├ūĪŻ─Ó┘|(zh©¼)╗ę╠šŻ¼╠ź┘|(zh©¼)ė▓ĪŻ│▐┐┌Ż¼ŠĒ螯¼čž├µ═ŌĘŁŻ¼╩°ŅI(l©½ng)ĪóČ╚╝ńŻ¼╔ŅĖ╣ą▒╩š×ķŲĮĄūŻ¼ūŅ┤¾ÅĮį┌╔ŽĖ╣ĪŻŲ„▒Ē’ŚĪ░├ūĪ▒ūų╝yĪŻō■(j©┤)┐╝Š┐Ż¼ī┘æ(zh©żn)ć°(gu©«)Ģr(sh©¬)Ų┌Ż©╣½į¬Ū░475Ī½Ū░221─ĻŻ®Ą─╬─╗»▀z╬’ĪŻ╔Ž╩÷╬─╬’ė╔ųą╔Į╩ą▓®╬’^╩š▓žŻ¼▒Ż┤µ┴╝║├ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

32Īó²łč©▀zųĘ

ĪĪĪĪ²łč©▀zųĘ╬╗ė┌ųą╔Į╩ą─Ž╔ćµé(zh©©n)²łč©┤Õ¢|─ŽĪŻ─Ļ┤·×ķą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·ųąŲ┌ĪŻ▀zųĘ├µĘe╝s5000ŲĮĘĮ├ūĪŻ1986─Ļ░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼Ųõ║¾ā╔┤╬░l(f©Ī)Š“╣▓310ŲĮĘĮ├ūĪŻ│÷═┴╠šŲ„ęį?sh©®)A╔░╝t║ų╠š║═─Ó┘|(zh©¼)╝t╠š×ķų„Ż¼╝y’Śęį└K╝yĪóŚl╝yĪó¶„╝t╔½▓╩└L▌^│ŻęŖŻ¼ę▓ėą╔┘┴┐┐╠äØ╝yĪóē║ėĪ╝yŻ¼ų„ę¬Ų„ŅÉėąŖA╔░╠šĖ¬Īó╣▐ĪóŲ„ū∙Īóų¦─_║═▓╩╠šČ╣Īó╚”ūŃ▒PĪŻ╩»Ų„ėąÕQĪó┼─Īó’׹╬Ų„ĪóŪ“ęį╝░┤“ųŲĄ─╝ŌĀŅŲ„ĪŻ1990─Ļųą╔Į╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķųą╔Į╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ┤╦═ŌŻ¼▀zųĘĖĮĮ³▀Ć░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ėąŃ~Ė½ĪóĶTŃ~╩»ĘČ║═’ŚŪ·š█╝yĪóįŲ└ū╝yĪó┘ń╝yĄ─╠šŲ„Ż¼─Ļ┤·æ¬(y©®ng)═Ēų┴ŪÓŃ~Ģr(sh©¬)┤·ĪŻ1990─Ļųą╔Į╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ╦«ų▐╔Į┼┌┼_(t©ói)╬╗ė┌╗ŠµĖ▀╝╝ąg(sh©┤)«a(ch©Żn)śI(y©©)ķ_░l(f©Ī)ģ^(q©▒)╔│▀ģ┤ÕĄ─╦«ų▐╔Į╔ŽŻ¼Į©ė┌ŪÕ┤·Ž╠žS╦──Ļ(1854─Ļ)ĪŻ╦«ų▐╔ĮĖ▀24.71├ūŻ¼╚½╔Į├µĘe╝s8000ŲĮĘĮ├ūĪŻŪÕ┤·Ų┌ķg╦«ų▐╔Į╦─ų▄╚½╩Ū╦«Ą└Ż¼║¾×ķø_Ęe▐r(n©«ng)╠’Ż¼¼F(xi©żn)š²£╩(zh©│n)éõķ_░l(f©Ī)Į©ÅSĪŻ┼┌┼_(t©ói)Ų½¢|▒▒┐╔ęŖųą╔ĮĖ█Ż¼¢|├µ╩Ūųą╔ĮĖ█╣½┬ĘŻ¼╬„─Ž├µ┐╔ęŖųą╔Į│Ūģ^(q©▒)ĪŻ┼┌┼_(t©ói)š╝Ąž├µĘe660ŲĮĘĮ├ūŻ¼ŲĮ├µ│╩░╦ĮŪą╬łAą╬Ż¼š²ųąįO(sh©©)ėą╚²ķg╩ęū„±v▒°ė├Ż¼╦─ų▄╣▓ėą╩«╚²éĆ(g©©)┼┌╬╗Ż¼įŁėąĶF┼┌╬Õų¦(ęč╩¦)ĪŻ┼┌┼_(t©ói)ė├║╗═┴ē”ą▐ų■Ż¼═┴ē”Ė▀4├ūŻ¼║±0.9├ūĪŻ1990─Ļ▒╗╣½▓╝×ķųą╔Į╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2012─ĻÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķÅV¢|╩ĪĄ┌Ų▀┼·╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

34Īó╔│ė┐╬─╣P╦■

ĪĪĪĪ╔│ė┐╬─╣P╦■╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą─Žģ^(q©▒)╔│ė┐╔ńģ^(q©▒)╬─╣P╔Į╔ŽŻ¼╩╝Į©ė┌ŪÕ┤·Ż¼ŪÕ╣ŌŠwČ■╩«░╦─ĻŻ©1902Ż®Īó1988─Ļųžą▐Ż¼╩Ū╔│ė┐┤Õ├±×ķ╝o(j©¼)─Ņ±R─ŽīÜ┐╣į¬ōß╦╬ėą╣”Ż¼═¼Ģr(sh©¬)ę▓×ķ┴╦ēčÓl(xi©Īng)┬ĢĪóš±┼d┐Ų┼e╣”├¹Č°Į©ĪŻ╦■Ė▀╝s18├ūŻ¼Ąūų▄ķL(zh©Żng)×ķ13├ūŻ¼š╝Ąž├µĘe╝s23ŲĮĘĮ├ūĪŻ╗©ŹÅÄr┼_(t©ói)╗∙Ż¼ŪÓ┤uŲ÷ų■╦■╔ĒŻ¼═ŌĖ▓╔░Ø{Ż¼╦■│╩╣P╝ŌĀŅŻ¼║å(ji©Żn)ØŹ╣┼śŃŻ¼įņą═¬Ü(d©▓)╠žŻ¼╦■╔ĒĶéŪČĪ░▓╩╣P╔·╗©Ī▒╩»┐╠╝░ŪÕ╣ŌŠwČ■╩«░╦─ĻŻ©1902Ż®ųžą▐▒«ėøĪŻ┼fĢr(sh©¬)į°ėą╦■Č┤Ż¼ųžą▐Ģr(sh©¬)╠ŅČ┬Ż¼¼F(xi©żn)╦■╔Ēėą▓┐Ęųōpē─ĪŻįō╦■╩Ū«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╔┘ö?sh©┤)╔ą┤µĄ─╣┼╦■ų«ę╗Ż¼ėą╝o(j©¼)─ŅęŌ┴xŻ¼ār(ji©ż)ųĄ▌^Ė▀ĪŻ2009─Ļ╣½▓╝×ķųą╔Į╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪųą╔Į³S╩Ž┤¾ū┌ņ¶╬╗ė┌ųą╔Į╩ą╬„ģ^(q©▒)ķL(zh©Żng)ų▐┤ÕĪŻ╩╝Į©ė┌├„╚f(w©żn)Üv─ĻķgŻ¼Üv┤·Š∙ėąųžą▐ĪŻįōņ¶ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼╚²ķg╚²▀M(j©¼n)▓╝ŠųŻ¼ųąĪó║¾ū∙ų├ėąū¾ėę?gu©®)¹Ę┐Ż¼Ųõę?gu©®)─Ż▓╝ŠųŅH┤¾Ż¼├µĘe1600ŲĮĘĮ├ūĪŻ╠¦┴║╩Į─Šśŗ(g©░u)╝▄Ż¼Ū░ķ▄ł@▒Pą╬ū°ČĘŻ¼╔Žų├╚ńęŌČĘ╣░Ż¼Ą±²ł═ą─_ĪŻė▓╔ĮĒöŻ¼ė├Ž¢Üżū„═Ōē”Ż¼²ł┤¼╝╣╗ꥱŻ¼śå╔╚čbą▐▓┐Ę▌Ą──ŠĄ±Š½┐░Ż¼╗ę╦▄Īó┤uĄ±╦ćąg(sh©┤)ŲĘŠ∙▒Ż┤µ═Ļ║├ĪŻ1990─Ļųą╔Į╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2008─Ļ11į┬8╚šŻ¼ÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«▐k╣½Åd░l(f©Ī)│÷ĪČĻP(gu©Īn)ė┌╣½▓╝Ą┌╬Õ┼·ÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗═©ų¬ĪĘŻ¼ķL(zh©Żng)ų▐³S╩Ž┤¾ū┌ņ¶▒╗┴ą╚ļÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

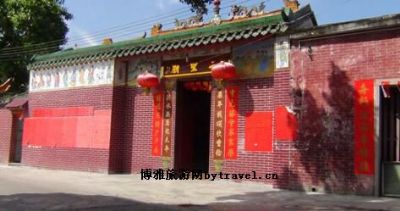

36ĪóČ■╩źÅR

ĪĪĪĪČ■╩źÅRū°┬õė┌╠½ŲĮ┤ÕŻ¼ŽÓé„╩Ū«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╚╦×ķ╝o(j©¼)─Ņ┐Ą╣½šµŠ²Īó║ķ╩ź┤¾═§ā╔╬╗╩ź╚╦┼dĮ©ĪŻ1902─ĻĄ┌Č■┤╬ųžĮ©Ż¼1966─ĻĪ░0Ī▒Ģr(sh©¬)Ų┌▒╗▓│²ĪŻ1991─ĻŻ¼ė╔ŽŃĖ█═¼░¹╗I┘Y20╚f(w©żn)į¬░┤įŁ├▓ųžĮ©Ż¼š╝Ąž1069ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe312ŲĮĘĮ├ūĪŻų„¾wĮ©ų■×ķ┤uĪó─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ÅRā╚(n©©i)ė╔│ĮŠėĪó╠ņ║¾īmĪóŽŃ═żĪó┤¾ĄŅĪó┴xė┬ņ¶Ą╚ĮM│╔ĪŻ╩ų╦ćŅH×ķŠ½š┐Ż¼╝»─ŠĄ±Īó╩»Ą±Īó╗ꥱĪó╠š╦▄ė┌ę╗¾wĪŻ├┐─Ļ▐r(n©«ng)ÜvŲ▀į┬│§Ų▀×ķ╔±šQ╚šŻ¼░ū╠ņ┤Õ├±Ä¦ų°╚²╔³Īó╣¹ŲĘĪó┌ż╝łĄ╚²R╝»ė┌Č■╩źÅRŻ¼Ę┘ŽŃ░▌╝└┐Ą╣½šµŠ²║═║ķ╩ź┤¾═§Ż¼ŲĒŪ¾’L(f©źng)š{(di©żo)ėĻĒśŻ¼ć°(gu©«)╠®├±░▓Ż¼═Ē╔Žę▓ėąĪ░ņFŲ▀ĮŃĪ▒╗Ņäė(d©░ng)ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

37Īó╩»ūąÅR

ĪĪĪĪ╩»ūąÅRŻ¼ėųĘQ┐’Å]╣┼ÅRĪŻ╬╗ė┌─Ž└╩µé(zh©©n)┤¾▄ć┤ÕĄ┘ĘÕ╔Įč³╔ŽŻ¼ę└╔ĮĮ©ų■Ż¼Į©ė┌ŪÕ┤·╣ŌŠw╝║│¾─Ļ(1889─Ļ)ĪŻįōÅRū°¢|▒▒Ž“╬„─ŽŻ¼│§Į©Ģr(sh©¬)ė├┬ķ╩»śŗ(g©░u)ų■Ż¼║¾Ė─×ķ┤u═▀ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻįōÅR▓ó▓╗┤¾Ż¼╔Ņ2.2├ūŻ¼īÆ0.9├ūĪŻ├±ć°(gu©«)žź╬Õ─Ļ(1936─Ļ)Ż¼į┌ÅRŪ░╝ėĮ©ŲĮĒöø÷═ż║═ūo(h©┤)Ö┌ĪŻÅRŪ░Ą┌ę╗ī”(du©¼)╩»┬ō(li©ón)×ķŻ║╔±Ž╔ĖŻĄžšµ╚╦Ė«Ż¼├¹╩┐“}─c╣┼Ęą─ĪŻ▒│├µī”(du©¼)┬ō(li©ón)×ķŻ║Č┤┼PįŲŽ╝ŪÕęŌšŽŻ¼═ż─²¤¤ņ\ūŁą─ŽŃĪŻĄ┌Č■ī”(du©¼)╩»┬ō(li©ón)×ķŻ║╔Į╚ļ«ŗłD╠ņš¦ĢįŻ¼Š│┤▀įŖ(sh©®)Šõį┬╚²Ė³ĪŻÅRŅ~ÖMžęļ`Ģ°Ż║┐’Å]╣┼ÅRĪŻÅRķTī”(du©¼)┬ō(li©ón)×ķŻ║├ū╩»─▀╔Į╠ÄŻ¼ł“╠ņ╦┤╚šą─ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

38Īóų±ąŃł@╚²╩źÅR

ĪĪĪĪų±ąŃł@╚²╩źÅR╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą─Žģ^(q©▒)ų±ąŃł@╔ńģ^(q©▒)ų±ł@┬Ę4╠¢(h©żo)├±Šė┼įŻ¼Į©ė┌ŪÕ═¼ų╬╩«─ĻŻ©1871Ż®Ż¼ŪÕ╣ŌŠwČ■╩«Ų▀─ĻŻ©1901Ż®╝░Į³─Ļųžą▐ĪŻĮ©ų■ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼╚²ķgā╔▀M(j©¼n)Ż¼├µķ¤11.23├ūŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ19.2├ūŻ¼├µĘe╝s219ŲĮĘĮ├ūĪŻė▓╔ĮĒöŻ¼▓®╣┼╝╣Ż¼ŪÓ┤uē”Ż¼╠¦┴║┼c┤®ČĘ╗ņ║Ž╩Į┴║╝▄Ż¼╗ę┬Ą║å(ji©Żn)═▀Ż¼ŪÓėį═▀«ö(d©Īng)ĪóĄ╬╦«ĪŻŅ^▀M(j©¼n)Ū░└╚ėą─ŠĄ±ķ▄░ÕŻ¼ā╔Ė∙ķ▄ų∙╔Žėą╩»┘|(zh©¼)╚½F═ą─_Īó╚Ė╠µŻ¼╚╦╬’Īó╗©°B╩»Ą±▄»Ņ^Ż¼£uŠĒĀŅ▒¦╣─╩»Ż¼╚²╝ē(j©¬)╗©ŹÅÄr╠żČÕŻ¼╗©ŹÅÄrķT▄»ĪŻā╚(n©©i)╔Įē”ē”ķ╣ėą╗©°BĪó╚╦╬’╣╩╩┬Ą╚▒┌«ŗĪŻįōĮ©ų■¾w¼F(xi©żn)┴╦ųą╔ĮŪÕ┤·ē»ÅRĮ©ų■Ą─’L(f©źng)Ė±Ż¼Š▀ėąę╗Č©ār(ji©ż)ųĄĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

39ĪóČ╔Ņ^└ū╩Ž┤¾ū┌ņ¶

ĪĪĪĪČ╔Ņ^└ū╩Ž┤¾ū┌ņ¶╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą─Žģ^(q©▒)Č╔Ņ^╔ńģ^(q©▒)įŲ╠▌└’1╠¢(h©żo)Ż¼╩╝Į©ė┌ŪÕ┐Ą╬§─ĻķgŻ¼╣ŌŠw╩«╬Õ─ĻŻ©1889Ż®Īó1999─Ļųžą▐ĪŻņ¶╠├ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼╚²ķg╚²▀M(j©¼n)Ż¼├µķ¤13.2├ūŻ¼┐v╔Ņ37.15├ūŻ¼├µĘe╝s484ŲĮĘĮ├ūĪŻė▓╔ĮĒöŻ¼ŪÓ┤uē”Ż¼╗©ŹÅÄrē”─_Ż¼▓®╣┼╝╣ĪŻ├┐?j©®)╔▀M(j©¼n)ķgŖAę╗╠ņŠ«Ż¼╠ņŠ«ā╔┼įėą└╚ĪŻ╦{(l©ón)ėį═▀«ö(d©Īng)ĪóĄ╬╦«Ż¼ķTŪ░┼_(t©ói)ļAā╔é╚(c©©)Ė„ėąę╗▒¦╣─╩»Ż¼Ņ^ķTŪ░└╚ėą╦─Ė∙╩»ķ▄ų∙Ż¼╩»┘|(zh©¼)╚½F═ą─_Īó╚Ė╠µĪó╠¶Ņ^Ż¼ā╔é╚(c©©)ėą█ė┼_(t©ói)ĪŻŅ^ķT×ķė▓╔ĮöRÖ_Ż¼ųą╠├Īó║¾╠├×ķ╠¦┴║┼c┤®ČĘ╗ņ║Ž╩Į┴║╝▄Ż¼┴║╝▄ė╔╦─Ė∙─Š┘|(zh©¼)Įų∙ų¦ō╬ĪŻįōĮ©ų■×ķ«ö(d©Īng)?sh©┤)ž▌^×ķĄõą═Ą─ŪÕ┤·ņ¶╠├Į©ų■ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

40Īó³SŲį╣┼┤aŅ^▀zųĘ╝░╣┼╩»ÅĮ

ĪĪĪĪ÷Ś╔Į┤Õ╣┼╩»ÅĮ╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą³SŲįµé(zh©©n)÷Ś╔Į┤ÕŻ¼Į©ė┌├„┤·Ż¼ė╔÷Ś╔Į┤Õ┤aŅ^▀zųĘ╩»┼_(t©ói)ļAŻ©╔Ž36╝ē(j©¬)Ż®čž’ł╔wŹÅ╩░╝ē(j©¬)Č°╔Žų┴╔Įč³Ż¼ĒśŲ┬Č°Ž┬Ż©Ž┬36╝ē(j©¬)Ż®Ż¼ūŅ║¾ĄĮĪ░▒▒╝s═©Į“Ī▒┼ŲĘ╗Ū░Ż¼╣╩ĘQ╚²╩«┴∙╝ē(j©¬)ĪŻ╚½ķL(zh©Żng)╝s400├ūŻ¼īÆ╝s1.1├ūĪŻ╣┼╩»ÅĮė╔╚²┴ą╗©ŹÅÄrŚl╩»▓ó┼┼õüŲ÷Č°│╔Ż¼ėą▓┐Ęų×ķÖMõüĄ─╝t╔░Är╗“╗©ŹÅÄrŚl╩»ĪŻ▓┐Ęų╩»├µĶÅėąÖņą╬Śl╝yęįĘ└╗¼ĪŻ▀@Śl╣┼╩»ÅĮ╩Ū«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)┤Õ├±ĄĮ³SŲįąµĄ─▒žĮø(j©®ng)ų«┬ĘŻ¼╣╩ėąĪ░▀^(gu©░)ŹÅĪ▒ų«šf(shu©Ł)ĪŻįō╩»ÅĮ╩Ūųą╔Į¼F(xi©żn)┤µ─Ļ┤·▌^įńĪóęÄ(gu©®)─Ż▌^┤¾Ą─╩»░Õ┬Ęų«ę╗ĪŻ2012─ĻÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]