әщМJҚuКРОДОп№ЕЫEҪйҪB

Я|ҢҺКЎ Ҫ—ЦРҝh ЕdіЗКР ДПЖұ…^(qЁұ) ЯBЙҪ…^(qЁұ) ҪЁІэҝh эҲёЫ…^(qЁұ) әщМJҚuКРОДОп№ЕЫE әщМJҚuКРјtЙ«ВГУО әщМJҚuКРГыИЛ№КҫУ 4Aҫ°…^(qЁұ) әщМJҚuКРК®ҙуҫ°ьc(diЁЈn) И«Іҝ әщМJҚuКРМШ®a(chЁЈn) әщМJҚuКРГАКі әщМJҚuКРөШГыҫW(wЁЈng) әщМJҚuКРГыИЛ [ТЖ„У(dЁ°ng)°ж]

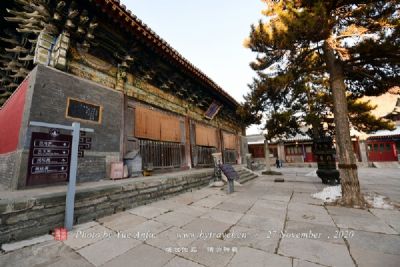

1ЎўәщМJҚuм`ЙҪЛВ AAAA

ЎЎЎЎм`ЙҪЛВҫ°…^(qЁұ)О»УЪЯ|ҢҺКЎәщМJҚuКРЯBЙҪ…^(qЁұ)ЙҪЙсҸRЧУаl(xiЁЎng)ӣцЛ®ҫ®ЧУҙеОчДПЈ¬ҫалxәщМJҚuКР…^(qЁұ)48№«АпЎЈм`ЙҪЛВәЛРДҫ°…^(qЁұ)ХјөШ12ЖҪ·Ҫ№«АпЈ¬іэЧФіЙуwПөөДЛВФәҪЁЦюИәНвЈ¬ЯҖУР100¶аМҺҫ°ьc(diЁЈn)ЎЈ¬F(xiЁӨn)ФЪЈ¬м`ЙҪЛВҫ°…^(qЁұ)КЗҮш(guЁ®)јТ3Aјү(jЁӘ)ВГУОҫ°…^(qЁұ)Ј¬әщМJҚuКРЯBЙҪ…^(qЁұ)өДҗЫ(ЁӨi)Үш(guЁ®)ЦчБxҪМУэ»щөШЈ¬ЛщФЪөДЙӯБЦ№«Ҳ@КЗЯ|ҢҺКЎКЎјү(jЁӘ)ЙӯБЦ№«Ҳ@Ј¬ІўУЪ2009Дкұ»Фu(pЁӘng)һйЯ|ҢҺКЎК®јСЙӯБЦ№«Ҳ@ЎЈм`ЙҪЛВҪЁУЪЗејО‘cК®Т»ДкЈЁ1807ДкЈ©ЎЈФ“ЛВ·ЦһйЙППВғЙФәЎЈ№ІҪЁУР°ЛҪЗНӨЎўҙИәҪҳЗЎўУс»КөоЎўЦШҳЗЎўҹo(wЁІ)өЧ¶ҙЎў¶јМмөоөИҳЗНӨөойw29ЧщЈ¬КЗТ»МҺТҺ(guЁ©)ДЈәкҙуөДөАЎў·рғЙҪМөД№ЕҪЁЦюИәЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжөДПВФәИФұЈБфУРМмэRҸRЎўзҠ№ДҳЗЎўМ«к–(yЁўng)ҳЗЎўМ«кҺҳЗЎўМмҫэҳЗЎўҪр„ӮҳЗЎўҙИәҪҳЗЎўИf(wЁӨn)·рҳЗөИЎЈМмэRҸRЧФіЙТ»ӮҖ(gЁЁ)ФәВдЈ¬ХэөойәВ“(liЁўn)КЗҫфК©МмэRЦчЈ¬№ҰЛҫөШІШНхЎЈйTНвТ»ҢҰ(duЁ¬)КҜЖм—UЎўЦР¶О»ТЛЬҪрэҲұPУсЦщЈ¬эҲч[Н№ЖрҲAДҝҙуҝЪЈ¬д“ҪzэҲнҡОўОўоқ„У(dЁ°ng)Ј¬РОПуұЖХжЎЈіцҸRйTМӨЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

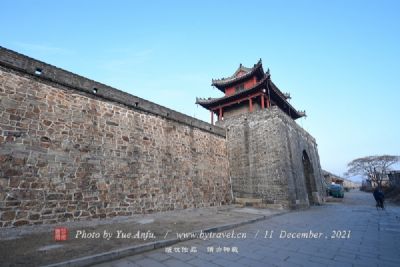

2ЎўҫЕйTҝЪйL(zhЁЈng)іЗ AAAA

ЎЎЎЎФЪҪ—ЦРҝhОчДПҫіғИ(nЁЁi)УРТ»¶ОйL(zhЁЈng)44№«АпЈ¬ұЈҙж»щұҫНкәГөДГчйL(zhЁЈng)іЗЎЈҪ—ЦРҫіғИ(nЁЁi)йL(zhЁЈng)іЗФӯһйғЙ¶ОЈ¬Т»¶ОО»УЪАојТЎўУА°ІЎўјУұ®ҺrИэаl(xiЁЎng)өДОчДПҪзЈ¬И«йL(zhЁЈng)31№«АпЈ¬ҪЁУЪГчәйОдК®ЛДДкЈЁ1381ДкЈ©Ј¬һйРмЯ_(dЁў)ЛщҪЁЈ¬ҢЩГчИf(wЁӨn)АпйL(zhЁЈng)іЗөДЦчёЙҫҖЛEЯ|йL(zhЁЈng)іЙЎЈБнТ»¶ОКЗГчИf(wЁӨn)АпйL(zhЁЈng)іЗөДЦ§ҫҖЯ|–|йL(zhЁЈng)іЗЈ¬ҸДеFЧУЙҪПт–|ДПөҪҪрЕЈ¶ҙЈ¬И«йL(zhЁЈng)13№«АпЈ¬ҪЁУЪГчИf(wЁӨn)ҡvОеДкЈЁ1577ДкЈ©ЎЈйL(zhЁЈng)іЗТФ—lКҜһй»щөA(chЁі)Ј¬Нв°ьҙuүҰЈ¬Ң’5ГЧЈ¬ёЯ10ГЧЈ¬н”НвӮИ(cЁЁ)УР¶вҝЪЈ¬АпӮИ(cЁЁ)УРЕ®үҰЈ¬Гҝ250ГЧЦБ500ГЧҪЁУР”іЕ_(tЁўi)Ј¬Гҝ500ГЧЦБ1,000ГЧЦюУР”іҳЗЈ¬ГҝУцЙҪҝЪЎўҚ{№ИФO(shЁЁ)кP(guЁЎn)ҝЪЎЈҫЕйTҝЪТ»Һ§ЬҠКВ·АУщФO(shЁЁ)К©ГЬјҜЎўНкӮдЎЈғЙ”іҳЗЦ®йgПаҫағHЖЯ°ЛК®ГЧЈ¬ФЪ2№«Ап·¶ҮъғИ(nЁЁi)Ј¬УР”іҳЗ12ЧщЈ¬ЙЪҳЗ4ЧщЈ¬‘р(zhЁӨn)Е_(tЁўi)1ЧщЈ¬·й»рЕ_(tЁўi)1ЧщЈ¬іЗұӨ1ЧщЈ¬ІјҫЦҮА(yЁўn)ГЬЈ¬®җіЈҲФ(jiЁЎn)№МЎЈҫЕйTҝЪҡvҒн(lЁўi)һйұшјТұШ Һ(zhЁҘng)Ц®өШЈ¬ГчД©өДАоЧФіЙҙунҳЬҠЕcЗеЬҠФЪЯ@АпУРЯ^(guЁ°)ЈўТ»Ж¬КҜҙу‘р(zhЁӨn)ЈўЎЈ

Я|ҢҺЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

3ЎўәщМJҚuКҘЛ®ЛВ AA

ЎЎЎЎКҘЛ®ЛВО»УЪәщМJҚuКР—ојТХИЧУжӮ(zhЁЁn)ДПөДЙҸ»ЁЙҪДПВҙЈ¬ТтЛВЦРУРТ»өШПВЗеИӘ¶шөГГыЎЈЛВҸRКјҪЁУЪЗеҝөОхОеК®ҫЕДк(1720Дк)Ј¬ЛВҸRДПұұйL(zhЁЈng)104ГЧЈ¬–|ОчҢ’96ГЧ,ХјөШјs1Иf(wЁӨn)ЖҪ·ҪГЧЎЈИ«ЛВУЙЦчФәәН–|ОчҝзФәҪMіЙЎЈМмФӘҢmКЗЛВФәөДҙуРНЙҪйTҳЗЈ¬·ҪЧщҲAн”ИэҢУЈ¬Т»Ўў¶юҢУһй·ҪРОЈ¬ИэҢУіК°ЛҪЗРОЈ¬ҳЗЙwјвн”ЎЈФә–|ОчғЙӮИ(cЁЁ)УРзҠ№ДғЙҳЗЎЈФәЦРСлУРЛДҢУЛюКҪөДұМФЖҢmЈ¬ЛДҪЗФO(shЁЁ)ҪЗҳЗЎЈКҘЛ®ИӘФЪОчҝзФәЈ¬ИӘЛ®А@ЙҸ»ЁіШЎЈХыӮҖ(gЁЁ)ЛВҸRЈ¬јИУРұұ·ҪЛВҸRөДпL(fЁҘng)ёсЈ¬УЦҫЯДП·ҪЛВҸRөДМШьc(diЁЈn)Ј¬ИЪДПұұЛВҸRпL(fЁҘng)ГІһйТ»уwЈ¬„eҫЯТ»ёсЎЈДПЙҪёщУҝіцТ»№ЙИӘЛ®Ј¬ЗеіәёКМрЛДјҫІ»”аЎЈ1714ДкЈЁЗеҝөОхОеК®ИэДкЈ©Ј¬ҙуәНЙРіз»ЫФЪҙЛВдД_Ј¬РЮЙнрB(yЁЈng)РФ»ҜҫүҪЁҸRЈ¬ИЎГыКҘЛ®ЛВЎЈҙЛәуІ»”а”U(kuЁ°)ҪЁЈ¬іЙһйТҺ(guЁ©)ДЈәкҙуөД№ЕҪЁЦюИәЈ¬КЗКЎјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»Ј¬ТІКЗЯh(yuЁЈn)ҪьВ„ГыөДВГУО„ЩөШЎЈХэйTНвБўиFӘ{ЧУТ»ҢҰ(duЁ¬)Ј¬ЯM(jЁ¬n)йTКЗМмФӘҢmЈ¬ИэҢУҪЁЦюҲAн”·ҪЧщЈ¬КЗЧсСӯөАЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

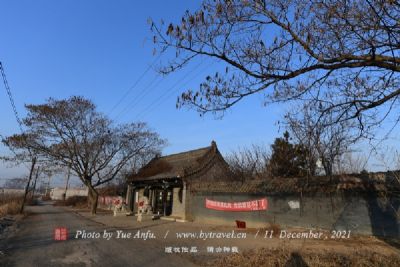

4ЎўҪрРЗЕP·рЛВ

ЎЎЎЎЕP·рЛВЧшВдФЪе\ЦЭЎӘЎӘәзВЭҚs№«В·–|ӮИ(cЁЁ)Ј¬ҫалxЯBЙҪіЗ…^(qЁұ)43№«АпЎЈФЪЕP·рЛВҙеРЎҢW(xuЁҰ)ОчГжөДҢ’йҹЖҪөШЙПЈ¬Н»ШЈ¬F(xiЁӨn)іцТ»ЧщКҜҺrВгВ¶өДРЎ№ВЙҪЈ¬ЛьДПұұЧЯПтЈ¬РНЛЖКҜэ”Ј¬ТтҙЛИЎГыэ”ЙҪЎЈФЪэ”ЙҪұұГжЈ¬Е®ғәәУЛ®ҸДОчПт–|Ј¬ткССБчМКЎЈіЈСФөАЈ»Ў°ЙҪІ»ФЪёЯЈ¬УРПЙ„tГыЈ»Л®І»ФЪЙоЈ¬УРэҲ„tм`ЎұЈ¬УЪКЗИЛӮғҫНЯxЯ@үKпL(fЁҘng)Л®ҢҡөШҪЁЛВФәЈ¬ЕP·рЛВҫНҪЁФЪЙҪұұГжөД0ЙПЎЈ“ю(jЁҙ)К·БПУӣЭdЈ¬ЕP·рЛВКјҪЁУЪҝөОх¶юК®ЖЯДкЈЁ№«ФӘ1688ДкЈ©Ј¬ЦШҪЁУЪЗе№вҫw¶юК®ИэДкЈЁ№«ФӘ1897ДкЈ©Ј¬Ҫӣ(jЁ©ng)Ў°ОДёпЎұПҙҪЩәуЈ¬ЦШРВРЮҪЁЎЈ СШЦшҪрРЗжӮ(zhЁЁn)ЕP·рЛВҙеОчЯ…өДРЎВ·ПтұұЧЯЈ¬ФЩСШЛ®ДаЕ_(tЁўi)лAПтЧуЯ…өДЙҪЖВЕАЙПИҘЈ¬Т»ЧщјtЖбҮъүҰөДйL(zhЁЈng)·ҪРОЛВФәұгУіИлСЫәҹЈ¬Я@ұгКЗЯh(yuЁЈn)ҪьсYГыөДҪрРЗжӮ(zhЁЁn)ЕP·рЛВЎЈТ»ЕАЙПЕ_(tЁўi)лAЈ¬ғЙёщёЯҙуөДЖм—UұгәХИ»ИлДҝЈ¬Гҝ·кіхТ»ЎўК®ОеЧчөАҲц(chЁЈng)өД•r(shЁӘ)әтЈ¬ОеРЗјtЖмұгФЪ–|Я…ЙэЖ𣬶шОеІКЈЁјtЎўьSЎўЛ{(lЁўn)ЎўҫGЎў°ЧЈ©өД·рЖм„tФЪОчГжЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

5ЎўЗ°Рl(wЁЁi)РұЛю

ЎЎЎЎЗ°Рl(wЁЁi)РұЛюЗ°Рl(wЁЁi)РұЛюЈ¬№Е·QИрЦЭНбЛюЈ¬ЧшВдФЪҪ—ЦРҝhОчДП27№«АпМҺЗ°Рl(wЁЁi)жӮ(zhЁЁn)ғИ(nЁЁi)ЎЈҙЛЛюҪЁУЪұұОәЈ¬ҫаҪсТСУР1400¶аДкЎЈ¬F(xiЁӨn)һйКРјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈРұЛюёЯ10ГЧЧуУТЈ¬ЛюЙнһйЗаҙuЖціЙЈ¬ҢҚ(shЁӘ)РДҶОн—(xiЁӨng)Ј¬·ЦИэјү(jЁӘ)іК°ЛҪЗРОЎЈРұЛюлmҪӣ(jЁ©ng)З§ДкпL(fЁҘng)УкөДёҜОgЈ¬ө«ЛюЙнЙПөДҙuөсҲD°ё»ЁјyИФЗеОъҝЙТҠ(jiЁӨn)Ј¬ҙЛЛюлmІ»ёЯВ–ИлФЖЈ¬ө«°әКЧНыИҘЈ¬пwйЬБиҝХЈ¬…sТІРЫӮҘүСУ^ЎЈТвҙуАыұИЛ_РұЛюКЗКАҪзВ„ГыөДРұ¶ИЧоҙуөДРұЛюЈ¬ЖдРұ¶Иһй5.3¶ИЈ¬И»¶шЗ°Рl(wЁЁi)РұЛюөДғAРұ¶Иһй12¶ИЎЈЛюјвТЖО»1.7ГЧЈ¬Рұ¶шІ»үӢЈ¬Нб¶шІ»ө№ЎЈЛюЙнҸДәО•r(shЁӘ)ғAРұҹo(wЁІ)ҸДІйҝјЈ¬ө«ҢҰ(duЁ¬)РұЛюөДјУ№МЈ¬ФшУРЯ^(guЁ°)УӣЭdЎЈЎ¶Ҫ—ЦРҝhЦҫЎ·УӣЭdЈәЎ°ЖдјвНб¶шІ»үӢЈ¬әуҪӣ(jЁ©ng)УрКҝТФҙuКҜЖд»щУъ№МЎұЎЈЎ°РұЛюІ»ө№ЎұКЗЗ°Рl(wЁЁi)Т»ҢҡЈ¬Т»ҫЕЖЯБщДклmҪӣ(jЁ©ng)ҸҠ(qiЁўng)БТөШХрЈ¬РұЛюІ»ө«Оҙө№Ј¬ТІОҙіц¬F(xiЁӨn)БСәЫЎЈЯ|ҢҺКЎәщМJҚuКРҪ—ЦРҝhЗ°Рl(wЁЁi)жӮ(zhЁЁn)РұЛюҪЁУЪЯ|ҙъЈ¬УЦГыИрЦЭ№ЕЛюЈ¬¬F(xiЁӨn)ҙжЛюЙнёЯ10ГЧЈ¬ЛюЙнПт–|ұұ·ҪПтЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

6ЎўәщМJҚuм`л[ЛВ

ЎЎЎЎҙуәзВЭЙҪұұГжЙҪД_ПВЈ¬КЗм`л[ЛВЈ¬ЙҪн”КЗУс»КҸRЎЈ1916ДкЈ¬ҙуөВҫУКҝАоОДҫЫй_(kЁЎi)КјРЮҪЁЈ¬ТФәуФвөҪЖЖүДЎЈ1994ДкЈ¬АоОДҫЫөДөХҢOАоҳд(shЁҙ)өВЈ¬Һ§оI(lЁ«ng)ЦЬҮъөДЙЖДРРЕЕ®НщЙҪЙПұіЛ®ДаЈ¬ұіЙ°ЧУЈ¬Т»МмИэҙОНщ·өЈ¬Ус»КҸRҪKУЪФЪ1996ДкҸН(fЁҙ)ҪЁҫю№ӨЎЈм`л[ЛВЛВйTЗ°Ј¬В–БўғЙёщ12ГЧёЯөДЖм—UЈ¬Жм—UөДЦРПВІҝЈ¬УРТ»ёұйәВ“(liЁўn)ЈәЎ°ҸRРНм–№МЈ¬ЙҪ„Э(shЁ¬)бП¶лЕcМмөШ¶шІўБР;·р·ЁЙӯҮА(yЁўn)Ј¬ЙсНюп@әХН¬ИХФВТФіЈХСЎЈЎұЖм—UПВГж¶ЧЧшғЙЦ»НюГНөДРЫӘ{Ј¬жӮ(zhЁЁn)КШЙҪйTЎЈЙҪйTКЗТ»ЧщЛДЦщИэйgұ§№ДКҜөсЕЖ·»Ј¬йTй№ЙПзқҝМЛДӮҖ(gЁЁ)ҙуЧЦЎ°ЕcМмһйүЫЎұЎЈЙҪйTғЙӮИ(cЁЁ)УР¶юёұйәВ“(liЁўn)Ј¬ЖдТ»һйЈәЎ°ізКҘөАұЩР°Хf(shuЁӯ)ф~ЬSшSпwХжРФАн;ОтРюҷC(jЁ©)…ўГоЦBПйФЖИрм\РЎЕоИRЎЈЎұБнТ»ёұһйЈәЎ°ЧшБРОеРРЙҪ·Ц°ЛШФ;әзтv°ЩіЯВЭА@З§ЦШЎЈЎұЯ@Р©йәВ“(liЁўn)ҪФіцЧФЗеД©РгІЕЎўЙЩБЦПВФә°ЛШФФәҫУКҝРмшQиҺЦ®КЦЎЈЯM(jЁ¬n)ЙҪйTЦ®әуұгКЗОеДёҢmЎЈОейgХэөо·Ц„e№©·оҹo(wЁІ)ЙъАПДёЎўНхДёЎўөШДёЎў¶·ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

7ЎўҪӘЕ®КҜЯzЦ·

ЎЎЎЎҪӘЕ®КҜЯzЦ·О»УЪЯ|ҢҺКЎҪ—ЦРҝhЈ¬һlЕRІіәЈһіЎЈГсйgӮчХf(shuЁӯ)өДЎ°ҪӘЕ®КҜЎұЈ¬КЗЦёФЪәЈЦРВ–БўЦшөДТ»ҪMЧФИ»ҪёКҜЈ¬јҙТ»ҪMәЈОgЦщЎЈ1982Дк4ФВЈ¬е\ЦЭКРОДОпЖХІйк (duЁ¬)ФЪЎ°ҪӘЕ®КҜЎұёҪҪьөДәЈ°¶°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)БЛКҜұ®өШЎўәЪЙҪо^ЎўНЯЧУөШЎўҙуҪрМmҪzННөИЯzЦ·Ј¬ТФәуУЦХ{(diЁӨo)ІйБЛЦ№е^һіәНЦЬјТДПЙҪЯzЦ·ЎЈ1983Дк12ФВЈ¬КЎОД»ҜҸdЎўКЎІ©Опр^ҪMҝ—ҢЈИЛҸН(fЁҙ)ІйЈ¬ҙ_ХJ(rЁЁn)БЛКҜұ®өШЯzЦ·КЗЗШқh•r(shЁӘ)ЖЪөДёЯЕ_(tЁўi)ҪЁЦюИәЦ·Ј¬ІўУЪ1984Дк4ФВҪMіЙВ“(liЁўn)әПҝј№Ек (duЁ¬)Ј¬ҢҰ(duЁ¬)әЪЙҪо^ЯzЦ·ЯM(jЁ¬n)РРЗеАнЈ¬ҢҰ(duЁ¬)КҜұ®өШЯzЦ·ЯM(jЁ¬n)РРБЛФҮМҪРФ°l(fЁЎ)ҫтЎЈЎ°ҪӘЕ®КҜЎұәЈ°¶ј°ЖдёҪҪьөД6МҺЗШқhЯzЦ·Ј¬ТФКҜұ®өШҪЁЦюИәЦ·ТҺ(guЁ©)ДЈЧоҙ󣬕r(shЁӘ)ҙъЭ^ФзЈ¬БнҺЧМҺЯzЦ·ТІ¶јІ»НнУЪОчқhЗ°ЖЪЎЈКҜұ®өШЯzЦ·ДПұұйL(zhЁЈng)500УаГЧЎў–|Оч260¶аГЧЈ¬Гж·eјs15Иf(wЁӨn)ЖҪ·ҪГЧЈ¬ЛДЦЬҪЁУРҢmүҰЎЈДП¶ЛЦРРДһйТ»Чщ¶ајү(jЁӘ)өДә»НБёЯЕ_(tЁўi)Ј¬ёЯ8ГЧЈ¬Е_(tЁўi)»щЧшұұГжДППтәЈЈ¬–|ОчғЙӮИ(cЁЁ)ј°ұіГжУРә»НБҪЁЦю»щЦ·ЎЈКҜұ®өШёЯҙуЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

8ЎўЦмГ·Д№Ҳ@

ЎЎЎЎЦмГ·Д№Ҳ@Ј¬О»УЪҪ—ЦРҝhАојТаl(xiЁЎng)КҜұ®·»ҙеЎЈЛьКЗЯ|ҢҺКЎОЁТ»өДТҺ(guЁ©)ДЈЭ^ҙуЎўұЈҙжЭ^НкХыөДГчҙъКҜҝМИәЎЈОчДПҫаҪӘЕ®ҸRК®¶аАпЎЈФЪКҜЕЖ·»ҙеДПЈ¬УРТ»ҢҰ(duЁ¬)ИAұнЈ¬ҫGҳд(shЁҙ)СЪУіөДғЙЧщёЯҙуКҜ·»Ј¬ЛДЦщЛДйgЈ¬ИэҳЗКҪЈ¬ҶОйЬҸTөон”ЎЈҙЛ·»БўУЪГчізөқК®ДкЈЁ1637ДкЈ©Ј¬КЗ»КөЫһйҝӮұш№ЩәуЬҠ¶ј¶Ҫё®ЦмГ·ЈЁЧЦәЈ·еЈ©ТтжӮ(zhЁЁn)КШЙҪәЈкP(guЁЎn)УР№Ұ¶шЩnБўөДЎЈД№Ҳ@ХјөШГж·eәЬҙуЈ¬З°әуйL(zhЁЈng)Я_(dЁў)Иэ°ЩУаГЧЎЈЗ°ІҝУР·ЦБРЧуУТөДТ»ҢҰ(duЁ¬)КҜИAұнЈ¬ЖдәуһйТ»ҢҰ(duЁ¬)КҜӘ{ЧУЈ¬ФЩәуһйКҜ·»ЎЈ·»һйЛДЦщИэҳЗКҪЈ¬ҶОйЬҸTөон”Ј¬ЦчҳЗЛД¶д¶·№°Ј¬ӮИ(cЁЁ)ҳЗғЙ¶д¶·№°ЎЈЦчҳЗХэГж·»йЬПВҝМЎ°КҘЦјЎұ¶юЧЦЈ¬ПВГжо~°еҝМЎ°ГыАХСаИ»ЎұЈ¬ЖдПВУЦҝМЎ°ЧуЦщҮш(guЁ®)МШЯM(jЁ¬n)№вө“ҙу·тЩӣ(zЁЁng)М«ЧУЙЩұЈЗ°Ҫӣ(jЁ©ng)АнЬҠ„Х(wЁҙ)жӮ(zhЁЁn)КШЛEЯ|өШ·ҪОе’мҢўЬҠУЎҝӮұш№ЩәуЬҠ¶ј¶Ҫё®Чу¶ј¶ҪәЈ·еЦ칫іР¶ч·»ЎұЈ¬ЦчҳЗәуГжо~·»ҝМЎ°ИAұнЦТ„ЧЎұЎЈ·»ЙПөсУРпwшPЈ¬ұјэҲЎўф~ЎўсRЎўСтЎўВ№өИҲDјyЎЈ·»әуһйКҜЦЖД№Ҳ@йTЈ¬Ҳ@ғИ(nЁЁi)ЦРйgУРКҜдҒЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

9ЎўЕdіЗіЗүҰ

ЎЎЎЎЕdіЗіЗүҰО»УЪЯ|ҢҺКЎОчДПІҝөДЕdіЗЎЈЕdіЗ№ЕіЗКЗГчҙъөДҢҺЯh(yuЁЈn)Рl(wЁЁi)іЗЈ¬ЗеҙъөДҢҺЯh(yuЁЈn)ЦЭіЗЈ¬КЗЦРҮш(guЁ®)¬F(xiЁӨn)ҙж№ЕіЗЦРұЈҙжЧоһйНкәГөДТ»ЧщЎЈіЗКјҪЁУЪГчРыөВОеДкЈЁ1430ДкЈ©Ј¬ЗеЗ¬ВЎЛДК®БщДкЈЁ1781ДкЈ©ЦШРЮЎЈ№ЕіЗТАЙҪ°шәЈЈ¬РЫӮҘүСУ^Ј¬ЖҪГжіКХэ·ҪРОЈ¬ГҝГжйL(zhЁЈng)јs880ГЧЈ¬ЛДГжҫщұЩУРіЗйTЈ¬ЛДҪЗФO(shЁЁ)Е_(tЁўi)Ј¬Гж·eјs60Иf(wЁӨn)ЖҪ·ҪГЧЎЈіЗүҰНЁёЯ10.1ГЧЈ¬Е®үҰёЯ1.7ГЧЈ¬өЧҢ’6.3ГЧЈ¬ЙПҢ’4.5ГЧЈ¬НвГжТФЗаҙuЖцЦюЈ¬ғИ(nЁЁi)Гж„tТФГ«КҜЎЈіЗйTЙПФӯҫщУРіЗҳЗЈ¬¬F(xiЁӨn)ғHҙжДПйTәНОчйTЙПғЙЧщЎЈЛДӮҖ(gЁЁ)іЗйT¶јҪЁУР®YіЗЈ¬¬F(xiЁӨn)ФЪ¶јТСҪӣ(jЁ©ng)Іріэ»тІҝ·ЦІріэБЛЎЈЕdіЗ№ЕіЗКЗТ»ЧщҡvК·ОД»ҜГыіЗЎЈГчҙъГыҢўФ¬ізҹЁФшсvКШУЪҙЛЈ¬”ө(shЁҙ)ҙО“фНЛЗеұшЎЈГчМмҶўБщДкЈЁ1626ДкЈ©Т»ФВЈ¬ЗеМ«ЧжЕ¬ –№юіаВКұшК®ИэИf(wЁӨn)Үъ№ҘҢҺЯh(yuЁЈn)іЗЈ¬ӮчХf(shuЁӯ)№ҘіЗ•r(shЁӘ)ЙнШ“(fЁҙ)ЦШӮыЎЈМмҶўЖЯДкОеФВЈ¬ЗеМ«ЧЪ»КМ«ҳOВКұшЯM(jЁ¬n)Үъе\ЦЭІ»ҝЛЈ¬ҸН(fЁҙ)Үъ№ҘҢҺЯh(yuЁЈn)Ј¬ұ»Ф¬ізҹЁ“фНЛЈ¬•r(shЁӘ)·QЎ°ҢҺе\ҙуЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

10ЎўәщМJҚuМмИ»ЛВ

ЎЎЎЎМмИ»ЛВҫ°…^(qЁұ)Ј¬О»УЪҙуәзВЭЙҪөДОчДПГжЈ¬¬F(xiЁӨn)ҢЩд“ННжӮ(zhЁЁn)ҸҲјТңПҙеРПНН·¶ҮъЈ¬ҫаЯBЙҪ…^(qЁұ)Очұұ30№«АпЎўд“ННжӮ(zhЁЁn)–|ДП5№«АпЧуУТЎЈЯ@АпЙҪҺnЖр·ьЎў№ИУДБЦГЬЈ¬Т»—lРЎәУҸДОчПт–|БчМКЎЈғЙ°¶ЙҪД_Ц®ПВЈ¬УРТ»үKй_(kЁЎi)йҹөДЖҪөШЈ¬КЗТ»ӮҖ(gЁЁ)АПАжҲ@Ј¬МмИ»ЛВЯzЦ·јҙФЪҙЛМҺЎЈХҫФЪАжҲ@Пт–|ГжөДЙҪн”НыИҘЈ¬Ц»ТҠ(jiЁӨn)Т»үKҫЮКҜҷMЕPЈ¬ЗЎЛЖТ»о^АП»ўҫбКШФЪЙҪн”Ј¬Тт»ўо^Н»іцЈ¬№PХЯ•ә·QЎ°»ўо^ҺrЎҜ°ЙЎЈЙҪн”?shЁҙ)ДПВГжУРТ»үKҫЮКҜЈ¬ИЛ·QЎ°әНЙРГұЎұЈ¬І»ғHРО оҝбЛЖЈ¬ЯҖҝЙТФЗеОъөШҝҙөҪГұЧУЛДЦЬөДАвҪЗЎЈИзЙФЙФПтЧуЮD(zhuЁЈn)„У(dЁ°ng)ЙнЬ|Ј¬А^Аm(xЁҙ)СцТ•Ј¬ұгҝЙТФҝҙөҪТ»ЧщЙҪ·еЈ¬ЛьөД픶ЛУЙҺЧүKйL(zhЁЈng)—l оЎўІ»ТҺ(guЁ©)„tөДҫЮКҜЕЕБР¶шіЙЈ¬әЬПсҸҲјТҪзОдБкФҙөДЙҪКҜЎЈЙҪКҜЙПГжПЎКиөШЙъйL(zhЁЈng)ҺЧҝГЛЙҳд(shЁҙ)Ј¬ЯҖКЗ·QЛьһйЕиҫ°·еһйТЛЎЈҪьМҺөДЙҪКҜәЬМШКвЈ¬КҜуwәЬҙуЈ¬ЖВ¶ИәЬҫҸЈ¬Я@АпУРТ»үKҫЮКҜЈ¬ҫЮКҜөДЧуПВ·ҪЈ¬УРТ»үKҲAҲAөДҙуКҜо^Ј¬З°ГжөДІҝ·ЦҝsБЛ»ШИҘЈ¬·Qэ”КҜЎЈМмИ»ЛВҫ°…^(qЁұ)Ј¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

11ЎўАојТұӨұМФЖЛВ

ЎЎЎЎҫЕйTҝЪұМФЖЛВЯ|ҢҺКЎҪ—ЦРҫЕйTҝЪЛ®ЙПйL(zhЁЈng)іЗДП¶ЛөДАПЕЈЙҪЈ¬°лЙҪСьЙПЧшВдЦшҡв„Э(shЁ¬)РЫӮҘЎўпwйЬБиҝХөДұМФЖЛВЎЈПДИХөДұМФЖЛВЛьЧФУРМШ„eөДЗйХ{(diЁӨo)әНпL(fЁҘng)ёсЈ¬ЛьөДГАКЗәАүСөДЎўЗfҮА(yЁўn)өДЎЈҫGҳд(shЁҙ)СЪУіЈ¬ШSқMөДҳд(shЁҙ)№ЪК№ИЛёРөҪМҺМҺІӘІӘЙъҷC(jЁ©)Ј¬К[МdУфГҜҪФЗйнҚЈ¬°ЧФЖБчЯBЈ¬ПЙпL(fЁҘng)ҝқА@ЎЈұМФЖЛВҝӮҪЁЦюГж·e14300ЖҪ·ҪГЧЈ¬ЛВғИ(nЁЁi)ФO(shЁЁ)УРМмНхөоЎўөШІШөоЎўЧжҺҹөоЎўЩӨЛ{(lЁўn)өоөИ¶аМҺөойwЎЈ N ҖјҠіКёьп@јӘПйЎў°ІЦkЎЈЦ»ТӘУHЕRЖдҫіұгДЬуwтһ(yЁӨn)Үш(guЁ®)ОД»ҜөДІ©ҙуҫ«ЙоЈ¬ФҙЯh(yuЁЈn)БчйL(zhЁЈng)ЎЈЛВФәЦБПВ¶шЙПЈ¬ТАЙҪ„Э(shЁ¬)¶шҪЁЈ¬ҪрұМЭx»НөДөойwТ»ҢУТ»ҢУФцёЯЈ¬ғһ(yЁӯu)ГАөдСЕөДҫ°ЦВТІТ»јү(jЁӘ)Т»јү(jЁӘ)ЯfЯM(jЁ¬n)ЎЈФәВдіК¬F(xiЁӨn)іцҳOҸҠ(qiЁўng)өДЛҮРg(shЁҙ)РФЈ¬РОіЙБЛТ»ӮҖ(gЁЁ)„eй_(kЁЎi)ЙъГжөДёсҫЦЈ¬ЛщөҪЦ®МҺҹo(wЁІ)І»ҪoДгБфПВЙоҝМөДУЎПуЎЈЛьКјҪЁУЪәйОдИэДкЈЁ№«ФӘ1370ДкЈ©Ј¬УЙГчМ«ЧжЦмҹo(wЁІ)и°Ущ№PУH•шЎ°ұМФЖЛВЎұЈ¬ЬҠҺҹ„ўІ®ңШЯxЦ·Ј¬й_(kЁЎi)Үш(guЁ®)ФӘ?jiЁЈng)ЧРмЯ_(dЁў)·оЦјРЮҪЁЈ¬ЖХЩtәНЙРЦчіЦЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)·рПсй_(kЁЎi)№вЈ¬й_(kЁЎi)ЖЯӮчҪдЈ¬КўӣrЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

12ЎўёЧёGҺXГчРФЛВ

ЎЎЎЎГчРФЛВЈ¬О»УЪЯ|ҢҺКЎәщМJҚuКРДПЖұ…^(qЁұ)ёЧёGҺXжӮ(zhЁЁn)ұҫҪЦЈ¬КЎјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»Ј¬КЎјү(jЁӘ)ЧЪҪМ»о„У(dЁ°ng)Ҳц(chЁЈng)ЛщЈ¬Үш(guЁ®)јТAAAҫ°…^(qЁұ)Ј¬КјҪЁУЪЗе№вҫw¶юК®ЖЯДкЈЁ1901ДкЈ©Ј¬ГсҮш(guЁ®)К®¶юДкЯM(jЁ¬n)РРИ«ГІРЮҝҳЈ¬¬F(xiЁӨn)һйҮш(guЁ®)ғИ(nЁЁi)әұТҠ(jiЁӨn)өДГсҮш(guЁ®)•r(shЁӘ)ЖЪЛВФәҪЁЦюИәЈ¬¬F(xiЁӨn)ИОЧЎіЦбҢрB(yЁЈng)ИКЎЈ“ю(jЁҙ)Ў¶іҜк–(yЁўng)ҝhЦҫЎ·ЈЁёЧёGҺXФӯҢЩіҜк–(yЁўng)Э өШЈ¬1961Дк7ФВ„қИле\ОчЈ©УӣЭdЈәЎ°ГчРФЛВҪЁУЪ№вҫw¶юК®ЖЯДкЈЁ№«ФӘ1901ДкЈ©Ј¬ФЪҝhДПЈЁЦёіҜк–(yЁўng)Ј©Т»°ЩБщК®АпёЧёGҺXжӮ(zhЁЁn)ЎЈһйФ“МҺРыЦvМГЦTЙЖКҝҫиДјРЮЦюЈ¬ЛВ»щоHҢ’іЁЈ¬З°әу№ІБщҢУөоУоЈ¬ҪЁЛВТБКјКЗТС·рҪМРЕСцһйЦчуwЈ¬јжИЭөАҪМЈ¬ИејТЈ¬ГсйgРЕСцЎЈЛВғИ(nЁЁi)ҪЁФӯҪЁУРҙуРЫҢҡөоЈ¬ЛҺҺҹөоЈ¬МмНхөоЈ¬ХжОдҙуөЫйwЈ¬эҲНхөоЈ¬ҝЧЧУөоөИЎЈЎұУЦёщ“ю(jЁҙ)Ў°ЦШРЮГчРФЛВұ®ОДЎұУӣЭdЈ¬ГчРФЛВФЪГсҮш(guЁ®)К®¶юДкЈЁ1923ДкЈ©ЛДФВФЪұұМГҙИЙЖ•ю(huЁ¬)•ю(huЁ¬)йL(zhЁЈng)ЦчіЦПВЦШРЮЈ¬¬F(xiЁӨn)һйҮш(guЁ®)ғИ(nЁЁi)әұТҠ(jiЁӨn)өДГсҮш(guЁ®)•r(shЁӘ)ЖЪЛВФәҪЁЦюИәЎЈҪв·Еәу№Е„xұЩһйҢW(xuЁҰ)РЈКТЎЈОДёпЖЪйgФвөҪ“pҡ§ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

ЎЎЎЎОТҮш(guЁ®)ҡvК·ЙПЗШЎўқhЎўГчИэҙОҙуТҺ(guЁ©)ДЈРЮЦюйL(zhЁЈng)іЗЈ¬ФЪе\ОчҫіғИ(nЁЁi)ҙ©Я^(guЁ°)өДКЗГчҙъйL(zhЁЈng)іЗЈ¬УЦ·QЎ°Я|–|Я…үҰЎұЈ¬КЗИf(wЁӨn)АпйL(zhЁЈng)іЗөДТ»Іҝ·ЦЎЈЯ|–|йL(zhЁЈng)іЗКјҪЁУЪГчХэҪy(tЁҜng)¶юДкЦБГчИf(wЁӨn)ҡvИэК®ЖЯДк(№«ФӘ1437ЎӘ1609Дк)ЎЈЎ¶ГчК·Ў·УӣЭdЈәЎ°№КҪKГчЦ®КАЈ¬Я…·АЙхЦШЎЈ–|ЖршҶҫGЈ¬ОчөЦјОУшЈ¬ҫdҒғ?nЁЁi)fАпЈ¬·ЦөШКШУщЎЈЎұГчҙъЯ|–|жӮ(zhЁЁn)йL(zhЁЈng)іЗОчЖрЛEжӮ(zhЁЁn)йL(zhЁЈng)іЗҪ»ҪУөДЙҪәЈкP(guЁЎn)ұұеFЧУЙҪЈ¬ұұЦББxҝhЈ¬–|ЦБәЪЙҪЈ¬ЮD(zhuЁЈn)Птй_(kЁЎi)ФӯЎўІэҲDЈ¬–|ДПЦБшҶҫGҪӯЯ…Ј¬И«йL(zhЁЈng)1000УаАпЎЈ ГчҙъЯ|–|жӮ(zhЁЁn)йL(zhЁЈng)іЗФЪЯBЙҪҫіғИ(nЁЁi)іКОчДПЎӘЎӘ–|ұұЧЯПтЈ¬ОчДПЧФЕdіЗКРФӘЕ_(tЁўi)ЧУқMЧеаl(xiЁЎng)ИлҫіЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)ЛВғәұӨжӮ(zhЁЁn)ДПөДНбМТЙҪөҪАПЯ…Ј¬Ҫӣ(jЁ©ng)ҙеұұФҪЯ^(guЁ°)ЙҪБәИлЙіәУ I(yЁӘng)аl(xiЁЎng)Ј¬Ҫӣ(jЁ©ng)Л®ҝЪЧУОчңПЯ^(guЁ°)ёЯјТННДПЙҪЈ¬ҙ©Я^(guЁ°)№«В·Ҫӣ(jЁ©ng)ьSНБҝІДПЙҪөҪйL(zhЁЈng)ҺXЙҪЎЈФЩСШРЎәзВЭЙҪј№ЮD(zhuЁЈn)ПтХэұұЈ¬ФЪҪсЛюЙҪаl(xiЁЎng)ҫіғИ(nЁЁi)ұPөАңПұұөЗн”·еЈ¬өҪҪсҙуЕdаl(xiЁЎng)ҫіғИ(nЁЁi)Г«јТңПЮD(zhuЁЈn)Пт–|ұұЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)әзВЭҚsОч¶юЕ_(tЁўi)ЧУЎўлpЕ_(tЁўi)ЧУЯM(jЁ¬n)ИлЖҪҙЁЎЈФЪ»рЕ_(tЁўi)ЧУЯ^(guЁ°)Е®ғәәУЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

14ЎўәщМJҚuЛюЧУңПлpЛю

ЎЎЎЎҪйҪB О»УЪҪ—ҝhУА°ІұӨаl(xiЁЎng)ЛюЧУңПұұ150ГЧөДГо·еЙҪЙПЎЈ –|ДПҫаҝhіЗ75№«АпЎЈТтЛюПВУРТ»Го·еЛВ¶шөГГыЎЈлpЛюҪЁУЪЯ|З¬Ҫy(tЁҜng)ДкйgЈЁ1101Ў«1110ДкЈ©Ј¬ғЙЛю–|ОчҢҰ(duЁ¬)ЦЕЈ¬Паҫа50ГЧЎЈ–|ЛюёЯјs24 ГЧЈ¬ҙuЦю°ЛҪЗҫЕјү(jЁӘ)ГЬйЬКҪЎЈЛюЙн°ЛГжёчУРҪЗЦщЈ¬–|ЎўОчЎўДПЎўұұЛДГжҙuЖцң\эҗЈ¬ғИ(nЁЁi)ЦГТ»·рЈ¬ЧшУЪЙҸ»ЁЧщЙПЎЈ·рЧщнҡҸӣКҪЈ¬КшСьІҝөсУРсRЎўПуЎўӘ{о^өИЧЛ‘B(tЁӨi)ёч®җЎЈэҗЙПУРҢҡЙwЎўпwМмЎўг~зRЎЈЛю–|ДПГжУТЙПҪЗөсУРЎ°Я|Мммс»КөЫЎұЈ¬ХэДПЧуЙПҪЗөсУРЎ°РыЩnЙбАыЛюЎұөИҙuөсо}ГыЎЈ№КУЦ·QМммс»тЙбАыЛюЎЈОчЛюёЯјs10ГЧЈ¬ҙuЦюБщҪЗҢҚ(shЁӘ)РДЖЯјү(jЁӘ)ГЬйЬКҪЎЈЖдҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ЕcөсҝМІҝ·ЦЕc–|Лю»щұҫПаН¬Ј¬¬F(xiЁӨn)ҙжОеҢУйЬЈ¬һйКРјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈ–|ДПҫаҝhіЗ75№«АпЎЈТтЛюПВУРТ»Го·еЛВ¶шөГГыЎЈлpЛюҪЁУЪЯ|З¬Ҫy(tЁҜng)ДкйgЈЁ1101Ў«1110ДкЈ©Ј¬ғЙЛю–|ОчҢҰ(duЁ¬)ЦЕЈ¬Паҫа50ГЧЎЈ–|ЛюёЯјs24 ГЧЈ¬ҙuЦю°ЛҪЗҫЕјү(jЁӘ)ГЬйЬКҪЎЈЛюЙнЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

15ЎўГо·еЙҪлpЛю

ЎЎЎЎГо·еЙҪлpЛюО»УЪҪ—ЦРУА°ІұӨаl(xiЁЎng)ЛюЧУңПұұ150ГЧөДГо·еЙҪЙПЎЈ–|ДПҫаҝhіЗ75№«АпЎЈТтЛюПВУРТ»Го·еЛВ¶шөГГыЎЈлpЛюҪЁУЪЯ|З¬Ҫy(tЁҜng)ДкйgЈЁ1101Ў«1110ДкЈ©Ј¬ғЙЛю–|ОчҢҰ(duЁ¬)ЦЕЈ¬Паҫа50ГЧЎЈ–|ЛюёЯјs24ГЧЈ¬ҙuЦю°ЛҪЗҫЕјү(jЁӘ)ГЬйЬКҪЎЈЛюЙн°ЛГжёчУРҪЗЦщЈ¬–|ЎўОчЎўДПЎўұұЛДГжҙuЖцң\эҗЈ¬ғИ(nЁЁi)ЦГТ»·рЈ¬ЧшУЪЙҸ»ЁЧщЙПЎЈ·рЧщнҡҸӣКҪЈ¬КшСьІҝөсУРсRЎўПуЎўӘ{о^өИЧЛ‘B(tЁӨi)ёч®җЎЈэҗЙПУРҢҡЙwЎўпwМмЎўг~зRЎЈЛю–|ДПГжУТЙПҪЗөсУРЎ°Я|Мммс»КөЫЎұЈ¬ХэДПЧуЙПҪЗөсУРЎ°РыЩnЙбАыЛюЎұөИҙuөсо}ГыЎЈ№КУЦ·QМммс»тЙбАыЛюЎЈОчЛюёЯјs10ГЧЈ¬ЧхҙuЦюБщҪЗҢҚ(shЁӘ)РДЖЯјү(jЁӘ)ГЬйЬКҪЎЈЖдҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ЕcөсҝМІҝ·ЦЕc–|Лю»щұҫПаН¬Ј¬¬F(xiЁӨn)ҙжОеҢУйЬЎЈЙҪЙП№ЕЛюғЙЧщЈ¬–|ОчҢҰ(duЁ¬)ЦЕЈ¬Т»ҙуТ»РЎЈ¬лpЛюҳӢ(gЁ°u)ФмЎўөсҝМҙууwПаН¬Ј¬ОЎ¶лүСУ^ЎЈҙЦВФБҝТ»ПВЈ¬ғЙЛюПаҫаҙујsЈөЈ°¶аГЧЈ¬јҡ(xЁ¬)ҝҙЈ¬ҫщҢЩУЪЗаҙuҳӢ(gЁ°u)ФмЎЈФ“ЛюёЯјsЈ№ГЧЈ¬һйҙuЦюБщҪЗҢҚ(shЁӘ)РДЖЯјү(jЁӘ)ГЬйЬКҪЈ¬¬F(xiЁӨn)ҙжОеҢУйЬБЛЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

16ЎўДҘКҜңПЛю

ЎЎЎЎ•r(shЁӘ)ҙъЈәЯ|өШЦ·ЈәО»УЪЯ|ҢҺКЎәщМJҚuКРЕdіЗ№ЕіЗОчұұ25ИAАпөДјtСВЧУаl(xiЁЎng)¶юөАЯ…ҙеДҘКҜңПННОчңПАпЎЈДПҫа№вЙҪиFВ·°ЧҸRЧУЬҮХҫ10ИAАпЎЈЛюһй°ЛҪЗРОҝХРДГЬйЬКҪЈ¬ЙРҙжёЯ17.4ГЧЎЈЛюөД»щЕ_(tЁўi)ёщІҝНвҮъИ«Іҝұ»ҡ§ЎЈЛюЧщФӯРОТСІ»ТҠ(jiЁӨn)Ј¬ғHҙжнҡҸӣЧщөДЙП—nј°ЙПиКЎЈЙП—nКЗ»ТЙ«ҙuөсөДСцЙҸЈ¬ГжНҝ°Ч»ТЎЈЙПиКөДКЗПВЯ…СШКЗҙuөс№Дб”Ј¬ҪЗІҝөсУРИрФЖјyЈ¬ФЪнҡҸӣЧщКшСьІҝ·ЦөДҡҲҙuЖцЫEЙПЈ¬ИФҝЙТҠ(jiЁӨn)өҪҷMБўҙuЖціЙөДиКРДәНФео^өДРОПуЎЈЛюЧщөДХэ–|Ўў–|ұұЎўОчДПИэГжёчұ»иҸй_(kЁЎi)Т»¶ҙЈ¬ЛюРДТСұ»НЪҝХЈЁ¬F(xiЁӨn)ТСУГЛ®ДаМо¶ВЈ©ЎЈЛюЙнҪЁФЪЛюЧщЙПиКөДТ»ҢУСцЙҸЙПЈ¬ЛюЙн°ЛГжЈ¬ГҝГжЯ…йL(zhЁЈng)2ГЧЈ¬ёчҪЗУРТ»ҲAЦщЈ¬ёчХэГжөДЦРІҝУРТ»ҙuөсҲAИҜйTЈ¬йT·ЦғЙЙИЈ¬ЙППВУРҲAйTб”Ј¬ғЙЙИҪФУРйTӯh(huЁўn)Ј¬өсіЙ«FГжјyЎЈЛюйЬҸДЛюЙнЙП”ө(shЁҙ)ҝЙЯ_(dЁў)ҫЕҢУЈ¬ГҝҢУёЯјs1ГЧЎЈЛюйЬКЗУГҙuҜBЖцЙміцөДЎЈЦРйgиӮУРЎ°ҫGУФНЯзRЎұғЙГжЈ¬ЦЬҮъұнГжНҝ°Ч»ТТ»ҢУЎЈЛюйЬҙuНЯ¶јЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

17ЎўЕdіЗіЗЪтҸR

ЎЎЎЎЯ|ҢҺҫіғИ(nЁЁi)ұЈіЦЧоһйНкәГЎўЧоһй№ЕАПөДГчҙъҪЁЦюЎӘЎӘЕdіЗ№ЕіЗіЗЪтҸRЎЈҪЁЦюпL(fЁҘng)ёсӘҡ(dЁІ)МШөДЕdіЗ№ЕіЗіЗЪтҸRКјҪЁУЪГчҙъХэҪy(tЁҜng)ЖЯДкйgЈ¬ТСҪӣ(jЁ©ng)УРҪьБщ°ЩДкөДҡvК·Ј¬ГчіҜјОҫёәНЗеіҜҝөОхЎўјО‘cЎўН¬ЦОәН№вҫwДкйg¶јФшҪӣ(jЁ©ng)ЯM(jЁ¬n)РРЯ^(guЁ°)ҙуТҺ(guЁ©)ДЈҫSРЮЈ¬КЗЯ|ҢҺИзҪсұЈіЦЧоНкХыөДіЗЪтҸRЎЈұЈЧo(hЁҙ)·¶ҮъЈәҮъүҰғИ(nЁЁi)ј°ҮъүҰНвүҰ»щНвЈ¬–|15ГЧЈ¬ДП10ГЧЈ¬Оч5ГЧЈ¬ұұ20ГЧТФғИ(nЁЁi)ЎЈҪЁФO(shЁЁ)ҝШЦЖөШҺ§ЈәұЈЧo(hЁҙ)·¶ҮъНвЈ¬ЕdіЗ№ЕіЗүҰТФғИ(nЁЁi)һй¶юоҗҪЁФO(shЁЁ)ҝШЦЖөШҺ§ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

18ЎўЦРЗ°ЛщіЗ

ЎЎЎЎЦРЗ°ЛщіЗО»УЪЯ|ҢҺКЎәщМJҚuКРҪ—ЦРҝhіЗОч44№«АпҪсҫ©ЙтиFВ·ұұӮИ(cЁЁ)Ј¬КЗЯ|ҢҺ¬F(xiЁӨn)ҙжЧоНкХыөДЎ°ЛщіЗЎұЎЈКјҪЁУЪГчРыөВИэДкЈЁ1428ДкЈ©Ј¬Ў°ЦРЗ°ЛщЎұИ«·QЎ°ЦРЗ°З§‘фЛщЎұЎЈЛщіЗВФіК·ҪРОЈ¬–|Оч510ГЧЈ¬ДПұұ502ГЧЈ¬·ЗХэДПХэұұЈ¬Ж«40ЎгЎЈіЗүҰ¬F(xiЁӨn)ёЯ8ГЧЈ¬үҰ»щ6.3ГЧЈ¬н”Ң’5.3ГЧЈ¬»щІҝһй—lКҜЖцЦюЈ¬үҰн”Е®ғәүҰҹo(wЁІ)ҙжЈ¬Ҳц(chЁЈng)ғИ(nЁЁi)ЦРРДУРК®ЧЦҙуҪЦНЁПт–|ЎўДПЎўОчИэйTЈ¬·Ц„e·Q¶ЁЯh(yuЁЈn)йTЎўҸV¶ЁйTЎўУАНыйTЎЈұұГжЗ¶КҜШТЈ¬ҝМУРЎ°ЦРЗ°ЛщЎұИэЧЦЎЈіЗйTУГЗаҙuЧчБщ¶ЎҷM№°ИҜ·ЁЖцЦюЈ¬°Ч»ТМоҝpЈ¬йT¶ҙёЯ6ГЧЈ¬Ң’4.2ГЧЎЈФЪіЗйTғИ(nЁЁi)ӮИ(cЁЁ)Ј¬ҝЙСШРұЖВКҪсRөАөЗЙПіЗн”ЎЈ¬F(xiЁӨn)ОЁ–|йTсRөАЙРҡҲБфЯzЫEЎЈіЗүҰЛДҪЗУР·ҪЕ_(tЁўi)Ј¬¬F(xiЁӨn)ғHУРОчДПУз·ҪЕ_(tЁўi)ұЈҙжНкәГЎЈЦРЗ°ЛщіЗҡvК·УЖҫГЈ¬КЗЙҪәЈкP(guЁЎn)НвөЪТ»іЗЈ¬ҡvК·ЙПКЗұшјТұШ Һ(zhЁҘng)Ц®өШЎЈізөВ°ЛДкЈЁ1644ДкЈ©ЗеКАЧжЕЙаҚУHНхқъ(jЁ¬) –№юАКәН°ўқъ(jЁ¬)ёсХчГчҢҺЯh(yuЁЈn)іЗЈЁҪсЕdіЗЈ©ЎЈ№ҘПЭЦРәуЛщЈЁҪсЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

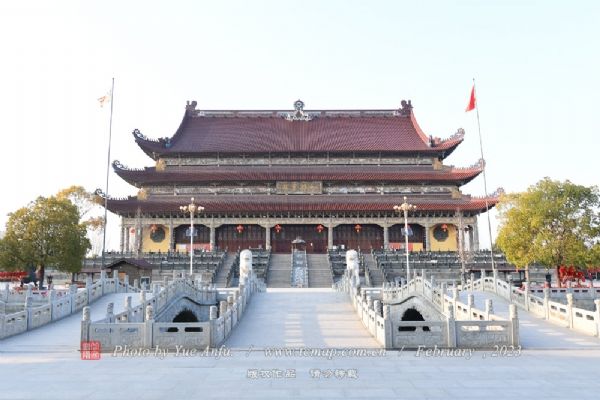

19ЎўГчРФЛВ

ЎЎЎЎГчРФЛВЈ¬О»УЪДПЖұ…^(qЁұ)ёЧёGҺXжӮ(zhЁЁn)ҪЦ–|В·ұұЈ¬КЎјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»Ј¬ҪЁУЪ№вҫw¶юК®ЖЯДкЈ¬ҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)РОКҪ¶аҳУЈ¬ҪЁЦюЛҮРg(shЁҙ)ИAГАЈ¬һйЯ|ОчЗеҙъ№ЕҪЁЦюИәЦРХдЖ·ЎЈФ“ЛВ2009Дкй_(kЁЎi)КјРЮҝҳ№ӨіМЈ¬ДҝЗ°Т»ЖЪ№ӨіМТСНк№ӨЈ¬ХэФЪЯM(jЁ¬n)РР¶юЖЪРЮҝҳ№ӨіМЎЈХыӮҖ(gЁЁ)ЛВҸRИәТАЙҪ„Э(shЁ¬)¶шҪЁЈ¬ЧшұұіҜДПЈ¬ҢУҢУЯfЙэЎЈ¶шЗТЈ¬ёчҢУҪЁЦю¶јХҫФЪН¬Т»ЦРЭSЙПЈ¬°лҲAРОХэйTУИИз—l—lйL(zhЁЈng)әзЈ¬ҢУҢУПаМЧЈ¬ҫЯУР»ЦәкөДҡв„Э(shЁ¬)ЎЈЛВЗ°УРғЙёщЗаКҜЖм—UЈ¬ГҝёщЖм—UТФғЙүKҫЮКҜәПұ§Т»үK·ҪКҜЙwМЧһй»щЈ¬ТФиF№ҝг•ҪУЈ¬ьSг~№Ън”ЎЈФЪЙҪйTЗ°Е_(tЁўi)лAМҺЯҖУРТ»ҢҰ(duЁ¬)КҜӘ{Ј¬ЧшВдФЪЕcЕ_(tЁўi)лAөИёЯөДКҜЖц¶ХЙПЎЈКҜӘ{°әо^НҰРШ¶ЧЧшЈ¬УТЯ…КҜӘ{ЧуД_МӨЙЩӘ{Ј¬ЧуЯ…КҜӘ{„tУТД_МӨЗтЈ¬Ә{‘B(tЁӨi)НюОдРЫүСЎЈөЪТ»ҢУҪЁЦюКЗЙҪйT·рөоЎЈЦ»ТҠ(jiЁӨn)ЙҪйTғЙЯ…йT¶ЧЙПУЦёчУРТ»РЎКҜӘ{Ј¬ИэйgйT·ҝЈ¬ЦРйgТ»йgКЗҙуйTНЁөАЈ¬ғЙЯ…ёч№©·оЛДҙуҪр„ӮЎЈФЪЙҪйT–|ОчёчУРҪЗйTЈ¬ЙҪйTЎўҪЗйTТФүҰПаЯBЈ¬ғЙҪЗйTҳУКҪПаН¬Ј¬ёчУРДҫйTЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

20ЎўИэЕ_(tЁўi)ЧУ·й»рЕ_(tЁўi)

ЎЎЎЎИэЕ_(tЁўi)ЧУ·й»рЕ_(tЁўi)О»УЪЯ|ҢҺҪ—ЦРЙіәУжӮ(zhЁЁn)ИэЕ_(tЁўi)ЧУҙеЈ¬ҪЁУЪГчҙъВЎ‘cЛДДкЈЁ1570ДкЈ©Ј¬Ҫӣ(jЁ©ng)ҙу¶ј¶ҪЖЭА^№вЦчіЦЛщРЮЈ¬ЖдДҝөДКЗһй·АУщЯ…»јЎЈ1988ДкЯ|ҢҺКЎИЛГсХюё®№«ІјһйКЎјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈИэЕ_(tЁўi)ЧУ·й»рЕ_(tЁўi)һйҙuКҜҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҲAЕ_(tЁўi)Ј¬өЧҸҪһй18ГЧЈ¬НЁёЯ12ГЧЎЈЕ_(tЁўi)»щУЙ—lКҜүҫЖц¶шіЙЈ¬ёЯ2.7ГЧЈ¬Е_(tЁўi)ЙнУГЗаҙuТ»¶ЎТ»нҳЖцЦюЈ¬№ІҜBЖц70ҢУЈ¬ЦРйgҠAУРКҜб”ЎЈЕ_(tЁўi)н”ЖцУР¶вҝЪЈ¬ХэЦРЖц·й»рФоәНйL(zhЁЈng)·ҪРОдҒ·ҝЈ¬ЦЬҮъЖцпL(fЁҘng)ҮъүҰТФұЬпL(fЁҘng)ЙіЎЈұұГжй_(kЁЎi)°лҲAРОКҜИҜйTЈ¬ёЯ1.7ГЧЈ¬Ң’1ГЧЈ¬йTПВУРғЙӮҖ(gЁЁ)эҲо^КҜнгЈ¬Е_(tЁўi)н”–|ОчёчУРБчЛ®ЧмТ»ӮҖ(gЁЁ)ЎЈИэЕ_(tЁўi)ЧУ·й»рЕ_(tЁўi)Э^Т»°г·й»рЕ_(tЁўi)ёЯҙуЈ¬Цё“]ПөҪy(tЁҜng)эRИ«Ј¬ФЪГчҙъКщЯ…ЦР°l(fЁЎ)“]БЛЦШТӘЧчУГЎЈлmҡvҪӣ(jЁ©ng)ЛД°Щ¶аДкөДпL(fЁҘng)УкЗЦОgЈ¬ө«·й»рЕ_(tЁўi)НвУ^БјәГЈ¬н”ІҝпL(fЁҘng)»рФоЎўИҜйTЎўэҲо^КҜнгЎў¶вҝЪЎўНыСЫј°КҜБчЛ®өИФO(shЁЁ)К©ұЈіЦНкәГЎЈИэЕ_(tЁўi)ЧУ·й»рЕ_(tЁўi)һйГчҙъЬҠКВ·АУщФO(shЁЁ)К©өДСРҫҝМṩБЛХдЩFөДҡvК·ҢҚ(shЁӘ)ОпЩYБПЎЈИэЕ_(tЁўi)ЧУ·й»рЕ_(tЁўi)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]