ФњЌF(xiЈЄn)дкЕФЮЛжУЃКЪзэ > ЧрКЃЪЁТУгЮ

ЧрКЃЪЁЮФЮяЙХлEНщНB

КЃ|Ъа гёфжн ЮїЪа КЃФЯжн КЃЮїжн КЃББжн ќSФЯжн ЙћТхжн ЧрКЃЪЁЮФЮяЙХлE ЧрКЃЪЁМtЩЋТУгЮ ЧрКЃЪЁУћШЫЙЪОг ЧрКЃЪЁВЉЮя№^ 5AМОА

^(qЈБ) 4AОА

^(qЈБ) ЧрКЃЪЁЪЎДѓОАќc ШЋВП ЧрКЃЪЁЬиЎa(chЈЃn) ЧрКЃЪЁУРЪГ ЧрКЃЪЁЕиУћОW(wЈЃng) ЧрКЃЪЁУћШЫ [вЦгАц]

21ЁЂаЁИпСъОА

^(qЈБ)

ЁЁЁЁаЁИпСъЮЛгкЮїЪафвдДПhаЁИпСъДхЃЌОрЮї70ЙЋРяЃЌяL(fЈЅng)ОАКУЃЌПЩ§ПОЃЌгаУёЫоЁЃЁАЧрКЃИпдяL(fЈЅng)ЙтКУЃЌШедТЩНЯТМtЦьяhЁЃШЫШчКЃЁЂИшШчГБЃЌ]уyч ЁЂжОтКРЁЃкгщ_(chuЈЄng)аТЬьЕиЃЌИпЩНЕЭю^КгИФЕРЃЌаЁИпСъШЫУёЖрЦцжОЃЌЛФЩНЖdXQаТУВЁЃЁБИшЧњжаУшЪіЕФЃЌЪЧЩЯЪРМo(jЈЌ)50ФъДњвдЁАИвНаШедТ?liЈЂn)QаТЬьЁБЕФЧрКЃфвдДаЁИпСъЕи

^(qЈБ)ЕФШЫдкќhжЇВПЕФЇюI(lЈЋng)ЯТНЈдO(shЈЈ)Мв@жЮРэЩНЕиЕФіОАЁЃЩЯЪРМo(jЈЌ)ЮхЁЂСљЪЎФъДњЧрКЃфвдДЕФаЁИпСъЕи

^(qЈБ)ЩНИFЁЂЕиИFЁЂШЫИFЃЌХмЫЎЁЂХмЗЪЁЂХмФрЃЌШБЗЪСЯЁЂШБяСЯЁЂШБЗЪСЯЁЁЩњЛюдкп@РяЕФШЫЃЌВЛЕУВЛБГОЎыxрl(xiЈЁng)ЭтГіж\ЩњЁЃ1953ФъЃЌќhжабыАl(fЈЁ)ГіСЫЁАНMПЦ№эЃЌзпоr(nЈЎng)I(yЈЈ)КЯзїЛЏЕРТЗЁБЕФЬейЃЌаЁИпСъЕФЕквЛќhжЇВПЊ(yЈЉng)п\ЖјЩњЃЌФЛЅжњНMЕНГѕМКЯзїЩчЃЌдйЕНИпМЩчЃЌќhTИЩВПЇюI(lЈЋng)ШКБЯђИFЩНКЫЎаћ№(zhЈЄn)ЁЃ1955ФъЕН2000ФъЃЌаЁИпСъДхЯШКѓга6ШЮќhжЇВПјгГЩщЙЅдПЫыyжЮРэЩНЕиЁЁ[дМ(xЈЌ)]

22ЁЂє}ЫТ

ЁЁЁЁє}ЫТВиеZЗQЁАє}жvаоХdЩЦжоЁБЃЌгжвђЯЕФс }-ЫљНЈЫТдКЃЌврЗQЁАФс жvаоХdЩЦжоЁБЁЃЮЛгкПhжЮУЃРЮїББ2ЙЋРяЕФЙўйIШеЩНИљЃЌйЩЖррl(xiЈЁng)ЁЃгЩФс ЫФЪРС_ЩЃ

sМЊФсЌЃЈ1850вЛ1909ЃЉНЈгкЧхЙтОwЪЎЮхФъЃЈ1889ЃЉЁЃФс }БОщНёйFЕТПhГЃФСрl(xiЈЁng)Фс ЫТ-ЃЌвЛЪРС_ЩЃФЯПІЃЌЖўЪРАЂЭњЕЄдіФсЌЃЌНЈйFЕТФс ЫТЃЌШ§ЪРС_ЩЃЕЄидйЁЃЃЈ1802вЛ1849ЃЉЁЃФЕкШ§ЪРЦ№ЃЌгжХЩЩњГіЩФс }ЯЕНy(tЈЏng)ЃЌвЛщ1851ФъГіЩњгкйFЕТШеАВЕФЕЄАЭсМЊЃЌШдзЁФс ЫТЃЌвЛщє}ЫТЕФ(chuЈЄng)НЈепС_ЩЃ

sМЊФсЌЁЃС_ЩЃ

sМЊФсЌЃЌйFФЯє}ШЫЃЌгЩРМгЫТЕФЯуЫ_-еJ(rЈЈn)ЖЈщФс С_ЩЃЕЄидйЕФоD(zhuЈЃn)ЪРЃЌВЂгЩЦфажРМгЫТЕФєЪВt}-ЇЭљРМгЫТW(xuЈІ)Н(jЈЉng)ЃЌдјШЮдЫТЗЈХ_ЃЌ39qrНЈє}ЫТЃЌВЛОУНЈвЛзљга4ИљЭЈЬьжљЕФ25щgН(jЈЉng)ЬУЃЌФРМгЫТеэйtАЭЩЃВМзїжvН(jЈЉng)ЃЌЗТРМгЫТНЈСЂИїЗNя@УмаоЙЉxмЁЃЮхЪРС_ЩЃПЫжщЃЈ1ЁЁ[дМ(xЈЌ)]

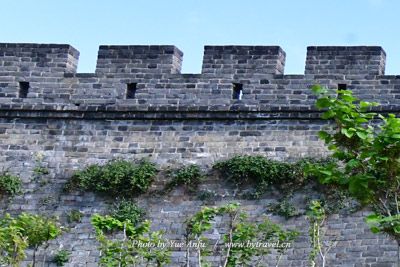

23ЁЂЙўРьDГЧпzжЗ

ЁЁЁЁЙўРьDЮЛгкфвдДПhГЧЮї35ЙЋРяЬЕФШедТрl(xiЈЁng)ЙўРьDДхЁЃБГППШедТЩНЃЌФЯХRвАХЃЩНЃЌ|ХcЗжЫЎXпbпbЯрЭћЃЌББХcЪЏБЄГЧЛЅщЕжНЧЃЌв(guЈЉ)ФЃн^ДѓЁЃў(jЈД)ЮФЋI(xiЈЄn)гнdщёvЗРжЎЕиЃЌЪЧЎ(dЈЁng)?shЈД)иЕФмГЧДѓБО IЃЌУёјвдКѓКЗQЙўГЧЁЃ1993Фъ6дТЃЌфвдДПhеўИЎСаЦфщПhМЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛЁЃГЧжЗНЈдквЛЊСЂаЁЩН|ЦТЬЃЌЖѓЪиШедТЩНМАЫЫЎКгЩЯгЮЃЌЕиныUвЊЁЃГЧжмщL228еЩ(760Уз)ЃЌеМЕиУцЗe4ШfЦНЗНУзЃЌвРЩНЖјНЈЃЌЮїИп|ЕЭЃЌКЛЭСжўЁЃаЮжЦМАВМОжЦНУцГЪСтаЮЃЌКмв(guЈЉ)ЗЖЃЌдкЮвЪЁOщЩйвЁЃГ§ГЧжЗЫФУцІѓw|ГЧІвбН(jЈЉng)В№Г§ЭтЃЌЦфгрЩавРШЛвйСЂЃЌЫФНЧдO(shЈЈ)гаЕяБЄЁЃ|ЮїИїщ_вЛщTЃЌщTЬдO(shЈЈ)гаЎYГЧЃЌЮїЎYГЧЕФщTГЏФЯщ_ЃЌЦНЬЙн^щЃЌ|ЎYГЧщTГЏББщ_ЃЌБугкФЯББЭЈЕРЕФПижЦЃЌРћгкЙЅЪиЁЃГЧШ(nЈЈi)гаНЈжўпzлE5ЬЃЌОБјіЫљЁЂДѓаЁНЬіЃЌпzлEЌF(xiЈЄn)ЯѓпгаЛвгЁЂдюПгЁЂЬеЁЂДЩЁЂЫщДuЭпЦЌЕШЃЌдјГіЭСЬЦщ_дЊЭЈЁЂЫЮЬььћЭЈЁЂЧхЁЁ[дМ(xЈЌ)]

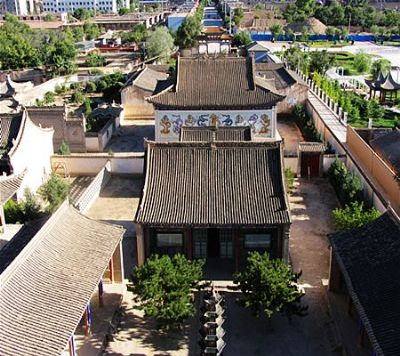

24ЁЂфвдДГЧкђR

ЁЁЁЁфвдДГЧкђRЮЛгкПhГЧжааФЪЎзжББУцЃЌаоНЈгкЙЋдЊ1776ФъЃЈЧхЧЌТЁЫФЪЎвЛФъЃЉЃЌОрНёга200ЖрФъЕФvЪЗЃЌЪЧфвдДПhБЃДцзюЭъећЕФЧхДњЙХНЈжўЃЌвВЪЧЮїББЕи

^(qЈБ)БЃДцзюЭъећЕФГЧкђRжЎвЛЁЃГЧкђRећѓwНЈжўзјББГЏФЯЃЌЪЧШ§пM(jЈЌn)ЩдКВМОжЃЌДuФОНY(jiЈІ)(gЈАu)ЃЌеМЕиУцЗeщ6000ЦНЗНУзЁЃRЩсЙХуЕфбХЃЌалЅбг^ЃЌН№БЬнxЛЭЃЌпh(yuЈЃn)НќТУћЃЌдкГѕвЛЁЂЪЎЮхжиДѓЙ(jiЈІ)ШеЦкщgЃЌгЮПЭВЛрЃЌЯуЛ№ЭњЪЂЁЃфвдДГЧкђRзН(jЈЉng)цЩЃЃЌзН(jЈЉng)ХdЫЅЃЌдјдкМЮcЁЂаћНy(tЈЏng)ФъщgЯШКѓОSаоСЫЖрДЮЃЌдкИФИящ_ЗХКѓгжпM(jЈЌn)ааСЫн^Дѓв(guЈЉ)ФЃЕФаоПЃЌж№uГЩЌF(xiЈЄn)дкЕФв(guЈЉ)ФЃЁЃЩНщTалЅШAћЃЌНЈгкСљгХ_ыAжЎЩЯЃЌЩНщT|ЮїИїфСЂњUвЛЃЌњUЩЯЯТгаДѓаЁЩЕёЖЗЃЌХcЩНщTЯргГГЩШЄЃЌвВЪЙЩНщTя@ЕУИќМгЭўxбг^ЁЃЩНщTІУцЕФЧрДuееБкЃЌИп6.6УзЃЌ10УзЃЌЩЯУцПЬгаЛЈдЦМyDАИЃЌйгкЧхДњЕФДuЕёЫаg(shЈД)ЁЃпM(jЈЌn)ШыЩНщTЃЌБуЪЧђЧЃЌЦф|ЮїЩШ(cЈЈ)щчЙФЧЃЌЁАГПчФКЁЁ[дМ(xЈЌ)]

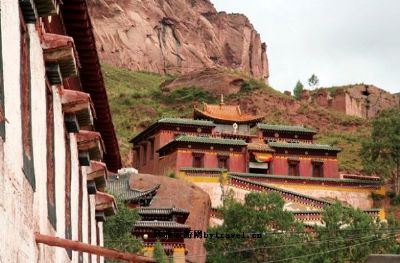

25ЁЂ|ПЦЫТ

ЁЁЁЁ|ПЦЫТврЗQЁА|ПЦ ЫТЁБЁЂЁАЖДщЫТЁБЃЌЖМЪЧВиеZЕФзgвєУћЗQЃЌдУћШЋЗQЁА|ПЦ ОпЩЦ0жоЁБЃЌзљТфдкЧрКЃЪЁфвдДПhШедТрl(xiЈЁng)ЁЃ|ПЦЫТйВиїЗ№НЬИёєХЩЫТдКЁЃЌF(xiЈЄn)УћЁА|ПЦ З№НЬжvаожоЁБЁЃЫТФЯбиКгЫЩАиГЩЪaЃЌАзюЭІАЮЃЌяL(fЈЅng)ОАаућЁЃЧхэжЮЮхФъЃЈ1648ФъЃЉЃЌгЩЫФЪР|ПЦ-ЖрОгМЮДы(chuЈЄng)НЈЁЃЧхгКе§дЊФъЃЈ1723ФъЃЉЃЌвђС_ВЗВиЕЄНђЪТМўБЛЇЃЌЦфпzжЗдкНёПhГЧ|АйУзЬЃЌЎ(dЈЁng)?shЈД)иЗQзїЁАХfЫТХ_ЁБЁЃЧхЧЌТЁдЊФъЃЈ1736ФъЃЉЃЌгЩЮхЪР|ПЦ ЫїФЯМЮДывЦНЈгкЌF(xiЈЄn)жЗЁЃ|ПЦ ЫТГѕНЈrЪмЕНюЪМКЙЕФЖІСІЯржњЃЌюЪМКЙЂфвдДШедТЩНКЭНёКЃФЯВизхзджЮжнЙВКЭПhЕЙЬЪКгвЛЇЕФДѓЦЌЭСЕищ|ПЦЫТйЕиЁЃ1665ФъЃЈЧхПЕЮѕЫФФъЃЉЃЌЫФЪР|ПЦ ЖрНмМЮДыЗюейШыОЉЃЌБЛЧхЭЂЗтщЁАЮФЪтЖUЁБЃЌёvхaОЉЁЃздДЫЃЌvн

|ПЦГЩщёvОЉЁАКєDПЫDЁБЁЃЧхДњЃЌдЫТНЈжўв(guЈЉ)ФЃКъДѓЃЌе§ЕюДѓН(jЈЉng)ЬУ5щgЃЌЖњЕю2щgЃЌАиФОЕиАхЁЁ[дМ(xЈЌ)]

26ЁЂФЯЉЙХГЧІ

ЁЁЁЁФЯЉЙХГЧІЪЧЎ(dЈЁng)ФъЧрЬЦГЧФЯГЧІЕФвЛВПЗжЃЌЧрЬЦГЧЪЧgPЊеўр(quЈЂn)ЕФЖМГЧЃЌНЈгкЙЋдЊ1034ФъЁЃЬЦДњп@РяНалЗГЧЁЃЧрЬЦГЧжмњ10ЙЋРяЃЌга8зљГЧщTЃЌв(guЈЉ)ФЃКъДѓЁЃГЧжаЗжщ|ЮїЖўГЧЃЌЮїГЧЪЧЭѕГЧЃЌНЈгав(guЈЉ)ФЃКъДѓЕФзhЪТДѓЕюЁЂmЪвЁЂЫТдКЁЂмеўCъP(guЈЁn)КЭйFзхеЌдКЕШЃЛ|ГЧЪЧЩЬI(yЈЈ)

^(qЈБ)ЃЌЕъфСжСЂЃЌИїјЩЬТУдЦМЏЃЌHгкъDЁЂЛиМvЩЬШЫОЭгаЕ(shЈД)АйМвжЎЖрЃЌУПЬьШЫСїЮѕЮѕШСШСЁЂФЅМчВСБГЁЃАВЪЗжЎyКѓЃЌЭТоЌФЬЦмЪжжаZШЁСЫлЗГЧЃЌФЧrКђЃЌГЧГиЫФжмЩНЩЯСжФО

ЂЬьЃЌЧрДфЪ[ЬdЃЌЫљвдЭТоЌзхЗQщЧрЬЦГЧЁЃЧрЬЦГЧШКЩНh(huЈЂn)БЇЃЌЕиныUвЊЁЃЎ(dЈЁng)rЮїЯФјХdЦ№ЃЌПижЦСЫКгЮїзпРШвЛЇЃЌэЭљгкЫЮГЏХcЮїЯФГЧжЎщgЕФИїјЩЬъ ЁЂЪЙГМГЃГЃдтЕНТгZЃЌгкЪЧР@ЕРИФзпЧрЬЦГЧЃЌдйгЩЧрКЃКўФЯББВПН(jЈЉng)Вёп_(dЈЂ)ФОХшЕиЮїШЅЁЃЧрЬЦГЧОЭГЩСЫНzОIжЎТЗФЯТЗКЭЬЦоЌЙХЕРЩЯЕФжиц(zhЈЈn)ЁЃгЩгкНzОIжЎТЗКгЮїзпРШдјЪмзшЃЌЧрЬЦГЧвЛЖШГЩщжаЮїНЛЭЈКЭйQ(mЈЄo)взЕФаЁЁ[дМ(xЈЌ)]

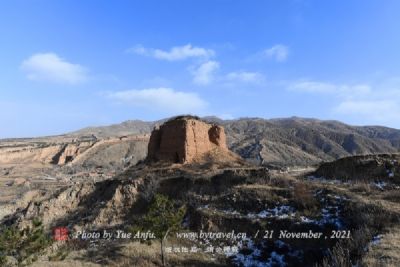

27ЁЂРМгЫТ

ЁЁЁЁЮЛгкЙћТхВизхзджЮжнЌЧпПhжЗ|ББВПќSКгББАЖЕФРМгрl(xiЈЁng)АЂФсШКиЩНЯТЃЌЮїЃЈЃЉОУЃЈжЮЃЉЙЋТЗПЩп_(dЈЂ)ЃЌОржнИЎЫљдкЕи78ЙЋРяЃЌЪЧНЈжўюШЫЮФяL(fЈЅng)ОАТУгЮ

^(qЈБ)ЁЃзљ|ЯђЮїЃЌУцХRќSКгЃЌЧАга1986ФъНЈГЩЕФќSКгДѓђПЩЭЈЮїАЖЁЃРМгЫТГѕУћЁАдњЮїЙІЕТСжЁБЃЈМЊЯщVАВЫТЃЉКѓИФщЁАИЪЕЄдњЮїхФЫТЁБЃЈОпЩЦМЊЯщдДЕиЃЉЃЌгжЗQЁАМЮЯщЫТЁБЪЧЮвЪЁќSКгбиАЖзюжјУћЕФИёєХЩЫТдКЁЃдЫТгЩАЂШсИёЮїгкЧхЧЌТЁШ§ЪЎЫФФъЃЈ1769ЃЉ(chuЈЄng)НЈЃЌЯЕЩЋРЫТйЫТЁЃЌF(xiЈЄn)ЫТВигаАрЖUДѓКЭеТМЮјйnНoЯуЫ_-ЕФх\сЄЁЃРМгЫТдк1952ФъжС1958ФъщgгаЕюЬУ12зљ150щgЃЌАКДЮЁЂЩЎЩсЕШ100щgЃЌШЋЫТНЈжўеМЕи4.7ЦНЗНУзЃЌСэЭтдкЫТКѓгвШ(cЈЈ)ЩНЦТЩЯпНЈгаАрЖUааm1зљЁЃФ1958ФъжСЁАЮФИяЁБЦкщgЃЌдЫТЩДЮБЛЇЃЌдьГЩР(yЈЂn)жиЦЦФЁЃзд1980Фъщ_ЗХвдКѓЃЌН(jЈЉng)Э(fЈД)аоКѓгжОпв(guЈЉ)ФЃЃЌЌF(xiЈЄn)гаДѓаЁЕюЬУ5зљ397щgЃЌАКЧЗ8зљ18ЁЁ[дМ(xЈЌ)]

28ЁЂйFЕТЮФRМАгёЛЪщw

ЁЁЁЁйFЕТЮФRМАгёЛЪщwЮЛгкЧрКЃЪЁйFЕТПhКгъц(zhЈЈn)ЃЌеМЕи4.07ШfЦНЗНУзЃЌНЈжўУцЗe4901ЦНЗНУзЁЃЪЧМЏШхЁЂсЁЂЕРШ§НЬгквЛѓwЕФЙХНЈжўШКЃЌАќРЈЮФRЁЂДѓЗ№ЫТЁЂгёЛЪщwЁЂъP(guЈЁn)дРRЁЂГЧкђRЁЂУёБНЬ㧹^СљдКТфМАйFЕТЙХГЧЁЂЙХаЃіЁЃйFЕТПhЮФRКЭгёЛЪщwЪЧйFЕТПhЌF(xiЈЄn)ДцУїЧхЙХНЈжўШКзюОпДњБэадЕФНЈжўЁЃЪЗСЯгнdЃЌУїШfvЪЎЦпФъЃЈ1589ФъЃЉЃЌщьЙЬНy(tЈЏng)жЮЃЌНЬЛЏУёяL(fЈЅng)ЃЌБЃггЁАЛЪDгРЙЬЃЌrqЯэВ§ЁБЃЌФЫЁАЙЇёГЧжаіЕиЃЌ(chuЈЄng)аогёЛЪЪЅщwЁБЃЌvrЫФФъПЂЙЄЁЃЮФRАќРЈєаЧщTЁЂуњГиЁЂрl(xiЈЁng)йtУћЛТьєЁЂЦпЪЎЖўйtьєЁЂДѓГЩЕюЕШЪЎЖўЮѓwНЈжўЁЃЦфжаДѓГЩЕюЪЧЙЉЗюжаШAУёзхЅДѓЯШемПззгжЎЩёЮЛЃЌvэщЮФШЫМРьыПззгКЭ-ЕФіЫљЁЃйFЕТгёЛЪщwЪЧУїЧхЕФЙХНЈжўпzДцЃЌЪМНЈгкУїШfvЖўЪЎФъЃЈ1592ФъЃЉЃЌЧхЕРЙтЪЎЦпФъЃЈ1837ФъЃЉUНЈЃЌЙтОwФъщgЃЈ1875ФъЁЋ1908ФъЃЉжиНЈЁЃRг^ЯрЛЅХўрЃЌеМЕиУцЗeЁЁ[дМ(xЈЌ)]

29ЁЂЮїГЧкђR

ЁЁЁЁЮїГЧкђRЃЌздУїКщЮфЪЎОХФъЪМНЈЃЌvН(jЈЉng)УїЁЂЧхЁЂУёјзДњЃЌдјН(jЈЉng)зЖШаоПЃЌЫьГЩЮєШеЕФв(guЈЉ)ФЃЃЌЭИп^УдаХЯуМ TЕФСЧР@ЃЌПЩжБг^ЕНЙХГЧЮїЮФЛЏЫаg(shЈД)ецЦЗЕФнxЛЭЁЃЮїГЧкђRзљББГЏФЯЃЌФЁАДѓееБЎЁБЕНХЦЗЛЩНщTщ_ЪМЃЌЯђББВНШыRщTЁЃФжанSОЗж|ЮїІЗQЃЌЯђББпM(jЈЌn)ЩюгаЮхдКЁЃжївЊНЈжўгаЃКШ§щКДѓХЦЗЛ(ЩНщT)ЁЂДѓђЧЁЂДuЦіАыІкЁАЯуdЁБ(ееФХ_)ЁЂЁАшbаФЕюЁБЁЂЁАКѓmЁБЁЃ|ЮїІЗQЕФгаЁАчЁЂЙФЧЁБЃЌ|ЮїЁАРШЗЛЁБ(ЪЎАЫъЫОЁЂЪЎАЫгЕиЊz)ЃЌ|ЮїПhdГЧкђЁЂЕиЗНЯШйtЁЃжїЕющалЅьoФТЕФЁАшbаФЕюЁБЃЌЕюШ(nЈЈi)е§жаЙЉЗюИЎГЧкђЁАЭўь`ЙЋЁБЁЊЁЊрг(xЈДn)ЃЌМАеЦВОЁЂЙэХаЁЂЪЬФЫмЯёЁЃШЫЖМп@УДеfЃЌЁАЭўь`ЙЋЁБрг(xЈДn)ЪЧЙмн жЮРэЮїИЎєпЧрКЃКгфвЕФЁАИЎЁБГЧкђЁЂЪЁГЧкђЃЌъЫОзюИпааеўщLЙйЁЃп@аЉЙХЩЋЙХЯуЁЂЙХуЕфбХЁЂалКъбћЕФУїЧхЙХНЈжўШКЁАЩНщTЁБЁЂЁАчЙФЧЁБЁЂЁАђЧЁБЁЂЁАЯуdЁБ(ееФЁЁ[дМ(xЈЌ)]

30ЁЂЩђФЧпzжЗ

ЁЁЁЁЩђФЧпzжЗЮЛгкЧрКЃЪЁЮїЪаГЧББ

^(qЈБ)аЁђДѓНжУЋйЫТЮїХ_ЕиЩЯЁЃХ_Еи|раЁђДѓНжЃЌЮїгавЛlКщЯХcДѓЮїЩНЩНЦТЯрИєЃЌКщЯШ(nЈЈi)гаШЊЃЌШЊЫЎгЩББЯђФЯСїЃЈдзЂШыфвЫЎЃЌЌF(xiЈЄn)вбрСїЃЉЃЌББВПгаl|ЮїЯђЕФДѓЯЃЌЫзУћЭпИGЯЁЃпzжЗПУцЗeМs10ШfЦНЗНУзЃЌГЪщLЗНаЮЁЃХ_ЕиЮїЁЂББЁЂФЯШ§Уцн^ећ§RЃЌ|Ш(cЈЈ)жаВПгавЛШБПкЃЈЗтщ]аЮаЁЯЃЌЎ(dЈЁng)?shЈД)иЗQщаЁЭпИGЯЃЉЁЃЮїВПжаЖЮЃЌвђв§ЫЎЙрЬяЫњЯнЃЌКѓН(jЈЉng)ЦНећГЩМs40ЁС40УзЁЂЕЭгкХ_ЕиМs2УзЕФЬнЬяЁЃХ_Еи|ФЯНЈгазыеОМАМвйдКЃЌаЁЭпИGЯББВПга5ЬУёОгЃЌЦфгрНдБЃДцдУВЁЃећХ_ЕиЖМЪЧЙХДњЮФЛЏпzДцЃЌoПеАзЁЃ|ББВПщёRМвИGЮФЛЏ

^(qЈБ)ЃЌУцЗeМs50ЁС50УзЃЌББЖЫгаЩйСПЕФПЈМsЮФЛЏпzлEЃЌЦфгрНдщ§RМвЮФЛЏпzДцЁЃХ_ЕидщКЕзїћЬяЃЌКѓИФщЫЎВЕиЃЌВЂЯШКѓЖрДЮН(jЈЉng)п^ЦНећЃЌдИВЩwЭСМАЮФЛЏгЩЯВПБЛЦЦФЃЌВПЗжТуТЖЃЌЦфжавдХ_ЕижаВПщЩѕЁЃећХ_ЕиЕНЬПЩвЬеЦЌЁЂыsЁЁ[дМ(xЈЌ)]

31ЁЂіФвЫТ

ЁЁЁЁіФвЫТщје(wЈД)дКЙЋВМЕФжиќcЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛЃЌЮЛгкЗЖМПhОГШ(nЈЈi)ОрПhГЧ25ЙЋРяЕФіФврl(xiЈЁng)ЁЃЫТдКвРЩНАјЫЎЃЌПѓwВМОжщвЛщLЗНаЮЃЌеМЕи1.5ЙЋэЁЃыmvН(jЈЉng)600грФъЃЌдЫТЙХяL(fЈЅng)ЊqдкЃЌБЛзuщЁАЗЖМаЁЙЪmЁБЁЃіФвЫТЪЧвЛзљ-НЬЫТдКЁЃў(jЈД)ЫТБЎгнdЃКУїДњвдЧАЃЌдкЗЖМПhФЯЩНлъРяБГЩНУцЫЎЕФЕиЗНОЭНЈгаRгюЁЃУїКщЮфЖўЪЎСљФъ(1393)ЃЌвђЫТдКжїШ§С_Ви?fЈД)эзo(hЈД)УїГЏЃЌжьдЊшАЛЪЕлгљйnю}щЁАіФвЁБЕФН№ивЁЃФДЫЃЌп@зљRгюБуЖЈУћЁАіФвЁБЁЃЪЎЮхЪРМo(jЈЌ)ГѕЕФУїгРЗФъщgЃЌжьщІЛЪЕлгжйnШ§С_ВижЎжЖАрЕЄВиВЗЁАэєгXКъњДѓЁБю^уЃЌСюЦфжїГжЫТдКЃЌЬсИпСЫЫТдКЕиЮЛЁЃН(jЈЉng)УїГЏКщЮѕЁЂаћЕТЩДњЕФUНЈЃЌЪЙіФвЫТгаСЫн^ДѓЕФв(guЈЉ)ФЃЁЃЫТдКНЈжўЛљБОВЩгУhЪНRгюаЮжЦЃЌИпЕЭхeТфЃЌтналЅЁЃН№ЕюЪЧЧАжаКѓЕюЕФЗжНчКЭп^ЕРЃЌУцЗeМs110ЦНЗНУзЃЌВЩгУСКжљНY(jiЈІ)(gЈАu)ЃЌВЛЪЉЖЗэЁЃіФвЕюОгжадКЧАВПЃЌУцЗeщ170ЦНЗНЁЁ[дМ(xЈЌ)]

32ЁЂъАФяЗ№ЫўМАЩЃжмЫТ

ЁЁЁЁъАФяЗ№ЫўМАЩЃжмЫТЮЛгкЧрКЃгёфжнЗQЖрПhжйп_(dЈЂ)рl(xiЈЁng)ЃЌЭЈЬьКгФЯАЖЁЃЧАЩэЪЧвЛзљБННЬЙХxЃЌУћщЁАШЪецАНйЫТЁБЁЃЌF(xiЈЄn)ДцзюдчЕФЙХНЈжўщЁАъАФяЗ№Ыў•ЪЂЕТЩНЁБЁЃУїаћзкаћЕТЫФФъ(ЙЋдЊ1430Фъ)ЂъАФяжмњЕФБННЬШЪецАНйЫТЁЂАЭJАргXЫТЁЂАЭИёп_(dЈЂ)зкЫТКЯШ§щвЛЃЌдкъАФяЗ№ЫўФ_ЯТ(chuЈЄng)НЈСЫЩЃжмЫТЃЌгаЕюЬУЁЂЗ№ЬУЁЂЗ№ЫўЁЂЩЎЩсЕШНЈжўЮяЕ(shЈД)ЪЎзљЁЃЌF(xiЈЄn)ДцгаДѓЁЂаЁН(jЈЉng)ЬУМА0ЕюЁЂЩЎЩсЕШЙХНЈжўЮяЃЌІУцЭПгаиQЯђКкАзЯрщglЇЃЌп@я@ШЛЪЧЫ_гХЩЫТдКЕФЯѓеїЮяЁЃъАФяЗ№ЫўМАЩЃжмЫТгаКмИпЕФЙХНЈжўЮФЮяrжЕЃЌЖјЧвБЃДцКЭЪеВигавЛХњЗЧГЃефйFЕФзкНЬЁЂvЪЗЮФЮяЁЃгаФБННЬЫТдКїЯТэЕФЫЮДњвдЧАЕФу~тЁЂуyЭыЁЂЙФЬЕШЃЛгадЊГЏЛЪЕлЗтщјЕФАЭЫМАЫгHХRЫТдКйЫЭЕФЁАМЊЯщЬьФИЁБФрЫмдьЯёМАВПЗжЗЈЦїЃЛгаvДњЩЎШЫКЭаХЭНЙЉЗХЕФЕ(shЈД)вдЧЇШfгЕФФржЦаЁЗ№ЯёЃЛгаъАФяЗ№ЫўМАЩЃжмЫТ(chuЈЄng)НЈШЫУЯЕТМЮМ{ДѓЕФЩЎвТЁЂЁЁ[дМ(xЈЌ)]

33ЁЂКЭШеЫТЪЏН(jЈЉng)ІМАКЭШеЫТ

ЁЁЁЁКЭШеЫТЃКврЗQЁАЧаИќЫТЁЂЁАЧаИќ ЫТЁБЃЌВиеZЗQЁАКЭШеиЬи

sдњЮїСжЁБЃЌвтщЁАКЭШеУюГЫМЊЯщжоЁБЁЃЮЛгкПhжЮЮїББ90ЙЋРяЬЃЌдкНёКЭШерl(xiЈЁng)еўИЎЫљдкЕиФЯ2ЙЋРяЕФжЧКЯМгЁЃдЫТщЌХЩЫТдКЃЌдчФъщЄЗПЫТЁЃМsдкЧхЕРЙтЪЎвЛФъЃЈ1831ЃЉЃЌдЫТЕквЛЪРЕТ ЖиЃЈвтщОђВиЃЉ-ЕТJзПЖрдкКЭШеВПТфю^ШЫАКJЕФжЇГжЯТЃЌгкауХPНмю~юDРЫЩНЪМНЈЭСЗПЫТЁЃДЫКѓЃЌЕкЖўЪРЕТ ЖиЁЄФВБPИСЭпС_емЃЈ1862ФъЩњЃЉUНЈН(jЈЉng)ЬУЃЌЫмСЂЗ№ЯёЃЌВЪРLБкЎЃЌВЂНЈСЂдњ}ЃЌщ_жvН(jЈЉng)еfЗЈжЎжЦЃЌЫТдКгаСЫн^ДѓАl(fЈЁ)еЙЃЌЫТЩЎЖрп_(dЈЂ)300грШЫЁЃЕкШ§ЪРЕТ ЖиЁЄxУРЩЃЖэКЯЕЄдіЃЈврдЦxУРЩЃНмЕЄдіЃЌ1893ФъЩњЃЉrЦкЃЌшbгкЫТдКяЫЎРЇыyВЂдтНйЕШдвђЃЌпwЫТгкЌF(xiЈЄn)жЗЁЃЕкЫФЪРЕТ ЖиЁЄxУРЖѕйЃЌЭЌШЪТЁе(wЈД)ЧfШЫЃЌ1935ФъЩњЃЌЌF(xiЈЄn)ШЮЩьПhеў

f(xiЈІ)ИБжїЯЏЁЃў(jЈД)ЩьПhЮЏ-ВП1955ФъНy(tЈЏng)гЃЌЎ(dЈЁng)rКЭШеЫТгаЗ№ЬУ2зљ34щgЃЌЩЎЁЁ[дМ(xЈЌ)]

34ЁЂЮФГЩЙЋжїR

ЁЁЁЁЮФГЩЙЋжїRзљТфдкАзМ{ЯЃЈгжЗQАиЯЃЉПкВЛпh(yuЈЃn)ЕФЕиЗНЁЃRгюзјББГЏФЯЃЌБГППсЯЖыыUОўЕФrБкЃЌАјХRЧхСївЕзЁЂй§ШчИЪТЖЕФЧрЯЊЃЌУцІЙрФОЕЮДфЁЂОGВниSУЏЁЂјBеZЛЈЯуЕФАЭЬСЩНЃЌжащgвЛКжЎЕиЃЌ{ЙШђъббЃЌЕ[ЪЏБщЕиЁЃгЩгкАзМ{Яh(huЈЂn)ОГгФбХЧхьoЃЌяL(fЈЅng)ОАО_ћЖрзЫЃЌтКђиКЭвЫШЫЃЌЎ(dЈЁng)?shЈД)иШКБАбп@РявщгёфИпдЩЯыyЕУЕФЁАЖДЬьИЃЕиЁБЁЃдНп^аЁЯЊЃЌЬЄпM(jЈЌn)ЪЏБкцiЕРЁЂrЪЏЧЖщTЕФЫТRЃЌРяУцЪЧвЛАзЗлЫЂІЃЌТбЪЏфЕиЕФаЁдКЃЌRщTХдгавЛKВЛДѓЕФЪЏБЎЃЌгУЙХВиЮФКТдЕигнdаожўЮФГЩЙЋжїRЕФдгЩКЭДѓѓwrщgЃЌЦфжаЕРЃКЁАщСЫзЃдИШfУёБЩњЃЌГрЕќзцйИИзгавИЃЦНАВЃЌзЃдИЗ№НЬВ§ЪЂДѓЃЌвРееЗ№жаФъrЕФШнУВКЭѓwаЮЃЌвРrБкЕёПЬСЫЗ№ЯёЃЌаоСЫДЫRЁЃЁБдКШ(nЈЈi)зѓШ(cЈЈ)ЪЧЪжГжЕЖЁЂЩэХћПјМзЃЌѓwЦЧалбЃЌУцФПЭўР(yЈЂn)ЕФЮфЂЃЛгвШ(cЈЈ)ЪЧЩэжјШжбbЃЌю^ДїЖUУБЕФђTЛЂбЪПЃЛгАБкаЁІЩЯУцгаяhяhгћяwЕФђTњQЯЩзгЁЃаЁдКе§УцЃЌОoППЁЁ[дМ(xЈЌ)]

35ЁЂКЦщTЙХГЧ

ЁЁЁЁКЦщTЙХГЧКЦщTЙХГЧОрщTдДПhГЧ|ФЯШ§ШAРяЃЌдГЧФЯбиИпбТЃЌББваИпСКЃЌ|ЮїНдщЩюЯЃЌОгИпХRЯТЃЌтнАѕэчЁЃГЧБББГвРЮЁЮЁЦюпBЩНЃЌЩНнсзсОЃЌ юШчЪцеЙОоН(jЈЉng)щLОэЁЃГЧІОрКЦщTКгББАЖМsвЛШAРяЃЌИпГіКгДВ80грУзЃЌГЪщLЗНаЮЃЌ|Юї260УзЃЌФЯББ240УзЃЌЕз4.5УзЃЌэ4УзЁЃHщ_ФЯщTвЛзљЃЌщT18УзЃЌ|ЮїОљщЗтщ]ГЧІЃЌВЂОђгазo(hЈД)ГЧКОЃЌвдЩюКОщqЁЃГЧШ(nЈЈi)дјга|ЮїФЯЖЁзжаЮШ§lДѓНжЃЌЯяЕРРящ_ЃЌОЎШЛгаађЁЃГЧщTгжИєКгЯрІДфЫЩЮЕШЛЕФЧрЩНЃЌХcГЧГЪЌF(xiЈЄn)щееБкжЎаЮЃЌУћщееБкЩНЃЌЦфаЮШчЬвЃЌЬвЗхжБДЬдЦЬьЃЌMрГЩБкЁЃБкУцБщВМдЦЩМЃЌщgгаЙрФО

ВЩњЃЌГЃФъБЬДфЃЌОАЩЋЪЎЗжбг^ЃЌбиФЯГЧІФ_ЃЌгаЧхШЊЕ(shЈД)ЬЃЌШЊЫЎЭЛгПЃЌЧхГКУїєЃЌЦфЮЖИЪУРЃЌяжЎПЩПкЁЃКЦщTЙХГЧщЫЮЩёзкЮѕФъщgЃЈ1068ФъЁЊ1071ЫљЃЉЫљжўЃЌдУћп_(dЈЂ)ФЯГЧЃЌГчЖўФъИФщДѓЭЈГЧЃЌў(jЈД)ЪЗдгнdЃЌДЫГЧНЈжўКѓ210ФъЁЁ[дМ(xЈЌ)]

ЁЁЁЁЮФЖМЫТврЗQЁАп

ЖМЫТЁБЁЂЁАп

ЖтЫТЁБЃЌВиеZЗQЁАЮФЖМиJдњЮїЧњПЦ РЪЁБЃЌвтщЁАЮФЖМДѓЫТМЊЯщ0жоЁБЁЃЮЛгкПhГЧЮїФЯ17ЙЋРяЬЃЌдкНёЮФЖМрl(xiЈЁng)ЮїФЯ5ЙЋРяЕФРДњДхжЎББШ(cЈЈ)ЩНожЁЃЮФЖМЫТЕФГѕНЈФъДњЃЌзюдчПЩзЗЫнЕНдЊДњвдЧАЁЃў(jЈД)їЃЌзюГѕдкНёЫТдКЩЯЗНЩНЦТНЈгааЁН(jЈЉng)ЬУ1зљЁЃвбЙЪЪЎЪРАрЖUДѓЙЪОгЃЌзљТфдкЮФЖМрl(xiЈЁng)ТщШеДхЃЌОрПhГЧЮїФЯ20ЙЋРяЁЃУёј27Фъ(1938Фъ)оr(nЈЎng)vе§дТГѕШ§ШеЃЌДѓеQЩњдкДЫЁЃДѓзцМЎЮїВиЫ_хШЕиЗНЁЃдЊГѕпwэбЛЏЃЌУїДњЦ№щЪРвuАйєЃЌЧхФЉЩ§щЧЇєЃЌЙмн ЁАЮФЖМЦпзхЁБЁЃТщШеДхЮЛгкЯФЎ(dЈЁng)ЩНТДЃЌяL(fЈЅng)ОАаућЃЌтКђвЫШЫЃЌгааЁКгздФЯЯђББСїзЂќSКгЁЃДЉДхЖјп^ЕФЙЋТЗЃЌпBНгбЛЏЗeЪЏц(zhЈЈn)КЭќSФЯЭЌШЪПhЁЃДѓЙЪОгдквЛПУИпТЭІАЮЕФ

ЂЬьЙХфжЎЯТЃЌЙЪОгвЛпM(jЈЌn)Ш§дКЃЌЭтдКгаЭЃміЁЂыsЮяЗПЁЂ}ьЕШЃЛЮїдКщХfОгЃЌЪЧМвЭЅГЩTзЁЗПЃЛ|дКШ§УцЩwгаЩгВиЪНЧЗПЃЌЧББе§жащЗ№ЬУЃЌЁЁ[дМ(xЈЌ)]

37ЁЂРВМЫТ

ЁЁЁЁРВМЫТРВМЫТЪЧгёфЕи

^(qЈБ)ЕФИёєХЩДѓЫТжЎвЛЁЃдчЦкЃЌп@РяЪЧвЛзљЫ_хШХЩаЁЫТЁЃУїгРЗФъщgЃЌзкПІАЭЕмзгДњЌПАJдЊЕЧАЭЗюУќэНёЗQЖрПhЕи

^(qЈБ)НЈЫТЃЌвРЫОЭЈW(xuЈІ)ШКЯПкЩНЧхЫЎауЁЂяL(fЈЅng)ОАвЫШЫЃЌБупxЖЈЫТжЗЃЌдкЎ(dЈЁng)?shЈД)иРВМю^ШЫФсЌБОЕФ

f(xiЈІ)жњЯТЃЌгкгРЗЪЎСљФъЃЈ1419ЃЉИФНЈдгаЫ_хШХЩаЁЫТЃЌаТНЈН(jЈЉng)ЬУ1зљЃЌЩЎЩс6щgЃЌОлЩЎ10ШЫЃЌаЮГЩРВМЫТЁЃЫТдКГѕНЈЃЌМДЪмЕНзкПІАЭКЭУїЭѕГЏЕФжЇГжЁЃў(jЈД)їЃЌзкПІАЭдјйnйздМКЕФю^Аl(fЈЁ)ЁЂвТяЕШзїщФрЫмЗ№ЯёЕФбbВиЮяЃЌВЂйnЖШФИЯё1з№ЃЌУїЭЂдјйnНo0Яё1з№КЭЖUеШЕШЗЈЦїЁЃЫТдКНЈГЩКѓЃЌДњЌПАJЗeOЛюггкИННќИїЕиЃЌUДѓгАэЃЌКмПьЂНёгёфПhдйжБэКШгѓЙТдыУѓПСyirRRПЩpMiгкЫТЃЌЪЙжЎИФзкИёєХЩЁЃДњЌПАJЭэФъгжЕННёКЃЮїжнЕФЖМЃККЭЫФДЈЪЏЧўПhвЛЇЛюгЃЌпM(jЈЌn)вЛВНАl(fЈЁ)еЙнСІЁЃМsдкЧхЕРЙтФъjдЫТ-МЊсЖрНмШЫОЉгPвЧхГЏЛЪЕлЃЌЕУЕНиSКёйnйЃЌБЛЁЁ[дМ(xЈЌ)]

38ЁЂВиФяЗ№Ыў

ЁЁЁЁВиФяЗ№ЫўЮЛгкЭЈЬьКгФЯАЖгёфПhжйп_(dЈЂ)рl(xiЈЁng)аЊИёДхЩЃжмЫТ,Оррl(xiЈЁng)Мs40ЙЋРяЁЃ2001Фъ6дТ25ШеВиФяЗ№ЫўМАЩЃжмЫТБЛје(wЈД)дКСаШыЕкЮхХњШЋјжиќcЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛУћЮЁЃВиФяЗ№ЫўЪЧгЩВиїЗ№НЬКѓКыЦкГѕЦкЕФДњБэШЫЮяжЎвЛЃЌжјУћЗ№НЬЎЯёЁЂдьЫўЕШр(quЈЂn)КтжЦЖШЕФжЦЖЈеп(ЩЯЪір(quЈЂn)КтжЦЖШвВЪефдкЁЖДѓВиН(jЈЉng)ЁёЕЄжщ ЁЗ)жаУЯЕТМЮМ{(гжЗQФсЕТМгФЧ)гкББЫЮЬьЪЅЦпФъ(1030Фъ)дO(shЈЈ)гВЂжїГжаоНЈЕФЁЃвђДЫЃЌдЫўПЩЗQщЫ(biЈЁo)Ъ(zhЈГn)ВиїЗ№НЬЫўЕФЮягБОЁЃБЛКѓЪРВиїЗ№НЬЌХЩЃЈМtНЬЃЉЁЂЫ_хШХЩЃЈЛЈНЬЃЉЁЂИСХeХЩЃЈАзНЬЃЉЁЂИёєХЩЃЈќSНЬЃЉЕШИїХЩжјУћЗЈЭѕЁЂДѓЙВеJ(rЈЈn)щЪЧВиїЗ№НЬЫўжЎОЋШAЁЃХcФсВД ЕФАЭвЎЫўЁЂЮїВиЕФАзОгЫўЙВЗQщЪРНчжјУћЕФШ§зљВиїЗ№НЬЗ№ЫўЁЃЁЖДѓВиН(jЈЉng)ЁёЕЄжщ ЁЗЭт,ВиhдSЖрЪЗјШчЁЖЕТЮсЪЗВПЁЗЁЂЁЖФяЪЯжОЁЗЁЂЁЖЧрЪЗЁЗЁЂЁЖМtЪЗЁЗЁЂЁЖhВиМЏЪЗЁЗЃЈЪРНчЪЗЃЉЁЂЁЖЮїВиЭѕНy(tЈЏng)гЁЗЕШЮхЪЎЖрВПЪЗЁЁ[дМ(xЈЌ)]

39ЁЂЕЄЖЗЫТ

ЁЁЁЁЕЄЖЗЫТврЗQЁАЕЄЕбЫТЁБЁЂЁАЕЉЖЗЫТЁБЁЂЁАЕЄЖЙЫТЁБЁЂЁАЕЉЖЕЫТЁБЕШЁЂВиеZЗQЁАЕЄЖЗжxМЊбыиЁЃЮЛгкАЭбрц(zhЈЈn)|ФЯ31.5ЙЋРяЁЂдкНёН№дДрl(xiЈЁng)ФЯ18ЙЋРяЬЃЌФЯОрЪЙЯЦьДх1ЙЋРяЃЌББОрПЦФЧПЈДх2 ЙЋРяЁЃ ЫТЬбЛЏПhГЧќSКгББАЖ10ЖрЙЋРяЕФаЁЗeЪЏЩНжаЃЌЫТжмвбТЖИСЂЃЌЪЏБкИпТЃЌЗ№ЕюЛђНЈгкЧЭБкжЎжаЃЌЛђНЈгквбТжЎЯТЃЌЛђвРЬьШЛrЖДЖјГЩЃЌeОпвЛИёЁЃў(jЈД)нdЃЌЙЋдЊОХЪРМo(jЈЌ)жаШ~ЃЌЭТоЌйЦеп_(dЈЂ)ФЅНћЗ№ЃЌдкЧњХPЩНаоааЕФВи№йЁЂыШИёхФЁЂЌсхШФВФс3ШЫЬгэЧрКЃЃЌдјдкДЫОгзЁЃЌЬъЖШИННќМзаьДхЕФРЎЧкиАЭ№йЃЈ892-975 ЃЉщЭНЁЃРЎЧкГЩУћКѓЃЌгкЕЄЖЗНЈСЂЕРіЃЌеаЭН-ЃЌЬиeЯђБRУЗЁЄДоГМЯВ№ЕШаl(wЈЈi)ВиЪЎЕмзгЪкНфЃЌЪЙЮїВиЗ№НЬдйЖШИБЭ(fЈД)ХdЁЃвђЖјЃЌЕЄЖЗЫТзїщЁАКѓКыЦкЁБЗ№НЬЕФАl(fЈЁ)ЯщЕиЃЌдкВиїЗ№НЬЪЗЩЯеМгаживЊЮЛжУЃЌвЛжБЪЧИїХЩаХЭНЯђЭљЕФЪЅЕиЃЌГЏЪЅепНj(luЈА)Р[ВЛН^ЃЌШ§ЪР0ЕШЮїВиживЊШЫЮяЖМЁЁ[дМ(xЈЌ)]

40ЁЂЕЉЖЗЫТ

ЁЁЁЁЕЄЖЗЫТЃЌВиеZШЋЗQЁАЕЄЖЗжxМЊбыиЁБЃЌЪЧВиеZЯЕЗ№НЬЁАКѓКыЦкЁБЕФАl(fЈЁ)ЯщЕижЎвЛЁЃЮЛгкЛЏТЁЛизхзджЮПhН№дДрl(xiЈЁng)ЁЃЙЋдЊ9ЪРМo(jЈЌ)жаШ~ЃЌЮїВиЁАШ§йtемЁБдјэДЫЖЈОгЁЃРЎJЁЄиАЭ№йФЁАШ§йtемЁБГіМвЃЌЪмБШЧ№НфГЩУћКѓЃЌ(chuЈЄng)НЈЕЄЖЗЫТЃЌеаЭНКыЗЈЃЌЪЙЮїВиЗ№НЬдйЖШЭ(fЈД)ХdЁЃвђЖјдЫТГЩщИїХЩаХЭНЯђЭљЕФЪЅЕиЃЌэДЫаоГжепНj(luЈА)Р[ВЛН^ЁЃдЫТыmЕиЬЦЋЦЇЃЌЕЋНЈжўв(guЈЉ)ФЃКъДѓЃЌБЃДцЭъКУЃЌгаАЂєхШЕюЁЂсыsХСЕюЁЂЁАШ§йtемЁБМАРЎJаоааЕюЁЂРеЕюЁЂАЂШсИёЮїаоааЕюЁЂДѓН(jЈЉng)ЬУЁЂШчвтЗ№ЫўЁЂЩЎЩсЕШЙВМs200грщgЃЌБЃДцгаДѓСПефйFЮФЮяЁЃЕЄЖЗЫТззљЗ№ЕюЩЂТфдквЛlЩНЯРяЃЌв(guЈЉ)ФЃВЛДѓЃЌ{ЙШЩп

ЪЏБкЖИСЂЃЌЫЦЕЖЯїИЋХќЁЃЗжeНЈгквбТЧЭБкжЎжаЃЌгаЕФtвРЬьШЛrЖДЖјГЩЁЃЎ(dЈЁng)ЮвЬЄШыЕквЛзљЁА§ЭѕЕюЁБЃЌећНЈжўОЭвдЦфЬьШЛаЮГЩЕФЕинКмЧЩУюЕиАбНЈжўЮяшЧЖдкrЖДжаЁЃжљЁЂСКЩЯ§јPяwЮшЃЌшђшђШчЩњЁЃШые§щTЃЌЫФДѓЬьЭѕЁЁ[дМ(xЈЌ)]