����ʡ������E��B

�Sɽ�� ���c�� ������ ������ �Ϸ��� ������ ������ ������ ����� ������ �R��ɽ�� ������ ʏ���� ������ �~���� ������ ����ʡ������E ����ʡ�tɫ���� ����ʡ���˹ʾ� ����ʡ�����^ ����ʡʮ������ ����ʡʮ��Ŵ� 5A�����^(q��) 4A���^(q��) ����ʡʮ���c ����ʡʮ�����M���c ȫ�� ����ʡ�خa(ch��n) ����ʡ��ʳ ����ʡ�����W(w��ng) ����ʡ���� [�ƄӰ�]

101�����U��

�����İ��³�������é��������İ��U�¡����Q���������λ�ڷ����ɽ���Aɽ�|´���ǰ���ʡ52�����c���o�R֮һ���������Sɽ̫ƽ�����|���~���L�������318����������ꖿh�Dz���20����·������̎����800��1000������ɽ�h(hu��n)��������S���������纣���ŗ��������h(hu��n)���o�k������������������܇�������ƽ�����ﷶ����(n��i)߀�пɹ��^�p�ľ��^���c10��̎���Ҿ��c�γɵĂ��f���c���ɡ����P(gu��n)���С���ɽ���w�������Q������ʼ������é�������w��ʮ��������ɮֱ��ˣ�Ҋé���ѵ������조��Ԫ�y��ُ�����������ؽ����������С������֮�Q����U��������������İ��U�¡����^֮ס��ɮ������һ������ס��ɮ������һ��������ס��ɮ�Թ����r�Ѿ�ʮ������Ҏ(gu��)ģ��һ��������ס��ɮ�������^֮ס��ɮ������һ��������һ�Ű�����ס��ɮ������һ�š���[Ԕ��]

102�����Aɽ�����

��������ʡ��������ꖿh����(n��i)�ľ��Aɽ���ǡ��تzδ���IJ��ɷ𣬱����ȱM���C���ᡱ�Ĵ�Ը�ز������_�������c���_ɽ��������üɽ���t������ɽ�^�����Q�Ї�����Ĵ���ɽ�����u���_��(chu��ng)�Ї�ɮ٤����ʷ���O(sh��)���A����W(xu��)֮�Ⱥ����ɞ��ű����Y���W(xu��)ʥ�ص�ǧ����¨D�D��������������ھ��A��ɽ������(zh��n)���͞��δ���¡�������ǰ���ʡ���c���o�����Ժ��λ�ھ��Aɽ��ɽ�������徰�^(q��)����������ۙ���顰���Aʮ����֮һ�������Ҳ�Q�δ�������̎����1087�ף��^��βС����������������ε�����A�o�١������������A�T������J�ף�Ψ�δ���ϴ���С���n��������¶ϴ�������r�¿����������ĺĺ����픟��ƿ��@���������e�䣬�n�����������������ں���ǧ�ķ�n��B֮�У��۾���_������������Ժ������δ������ͬһ���f���ĵز������_�P����ɽ�Tǰ���ֲ��죬���ơ���[Ԕ��]

103���������hĹ

����1997���������������hĹ�����^�ӹ��d�����֞�������hĹԭַ�������hĹ�������ᆱƷ��Ѓɲ��֣�2002���֔U���ɳ����в����^������������������Ҳ���Q������������һ���ϱ��������L�s500�����������x�����Ѕ^(q��)2.5ǧ�����|�治�h̎�ǡ�����ஔ������ɽ����ɽ������(j��)���Е���ӛ�d�����ɜ���������ϳ����������������Ї��vʷ�ϵ�һ�����������ij������һ�����������s�����pȫ�����ֿ����F�^��ֱ���P(gu��n)����߀�Ђ����Z�С����Z��:���ǃ��͵���˼������R���Z�����Z���Z�������Z��������������-���Z�������������(j��ng)�f�^:�����ϵ�̫ꖕ�����������̫ꖜ������Ҳŕ�����������������Ů��ϲ����ϲϲ�g �Ѳ�֮��Ҳ���ǽz�I����˺�ѵ�����������ÿ����˺��һ��ƥ���o��ϲ ����Ԫǰ1766�꣬�����ɜ���������֮�����������[Ԕ��]

104���S��ʯ��

�����S��ʯ��λ�ڰ���-�Sɽ����ȫ�����c���ﱣ�o��λ��λ��쨿h�ǃ�(n��i)����ȫ����Ҋ�ĵ�������ʯ�������������f�vʮ���꣨1584�꣩��ʯ��������������ڡ����������Q�����_�Ƙǡ����ϱ��L11��54�����|����6��77�ף���11��4������e78��13ƽ���ס��S����1527һ1596�����־S�E��쨿h�������ξ���ʮ���꣨1565�꣩�Mʿ���v�˼ξ���¡�c���f�v�������f�vʮ���������ϡ�ƽ�ġ��й����x̫��̫������Ӣ���W(xu��)ʿ���S�����\߀�l(xi��ng)�����꼴���˷����ʷ�����С����s�������ȌW(xu��)���������_Ԫ�ϡ�������W(xu��)ʿ�������ٱ���̫��̫���Y���Е���Ӣ���W(xu��)ʿ�S�����֘����֞��^�w�w���������Ҷ�����������S��ʯ���Ƿ�ľ��(g��u)�콨�����м����ǡ���������ǰ��������g�������Ǻ����҃������g�p������ʽ��ʯ���M����ʯ��ȫ��������ɫ��@ʯ��ʯ���|(zh��)�ء���[Ԕ��]

105���S�徰�^(q��)

�����S�����ϪԴ���ι������vʷ�ƾ����ϳ����r���r���°�̫�����ϼ��ڴ����B���������֮�࣬���O(sh��)�S��ʮ�����Լģ������������ķ�؞�ա����֭h(hu��n)�����Sɽ�N������Ϫ�O������X�Ը���ƽ������Ĵ�ҹ�x���ι���_������ҏR��ɳ�����������³�����@�����猦���S��ɽˮ�L���ӛ�d���S�Ϟ��쨿h���塣����ǰ��������������Y�T���Ⱥ��ƾ�ԓ�����S��������֪��������ڴ����ú��˶��d��������������ʮ����������ʯ߀���顶����S�����V��������������������������ʢ���l(xi��ng)0�Mʿ���Ϲ�ʮ��������������Ӱl(f��)�_������݅���������Ժ������������������������g������۾��f���������S���̎���c���ͻ��ݸ�֮�g�Ľ�ͨҪ������������֮��Ѹ�ٷ��s�������ۺ�Ľ�(j��ng)�������O��Ĵ��M���S����ӽ���ˇ�g(sh��)�İl(f��)չ�������壬�l(f��)չ���S��Ķ�ʢ�r�����x�͵Ěvʷ���S�������S���Ěv����[Ԕ��]

106�����ݰ�����Ժ

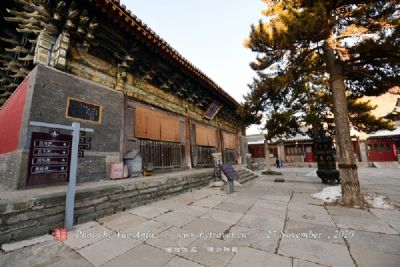

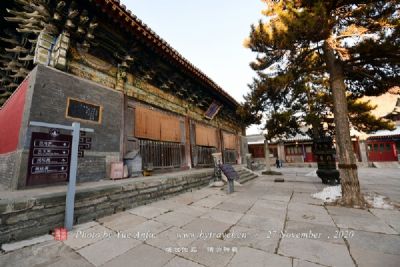

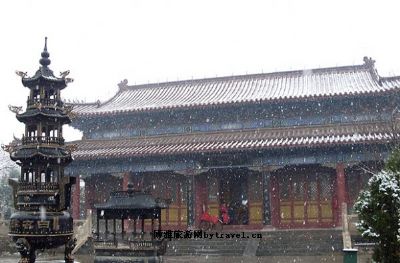

������B ����������������´�ʿ�^������������λ�������н�ͨ·�������ǰ���ʡ���c�_����Ժ��ʡ���c���ﱣ�o��λ�������6�꣨1649����������Ժ��ɮ�˱M�݄�(chu��ng)������(j��ng)�Aɽɮ����տ�����_ɽäɮ������ɽ��ˎ�̶��^���Ⱥ�U����Ҏ(gu��)ģ�����Ρ������o��äɮ������ˎ�̶��^�ģ�������Ժɽ�Tһ����(x��)����������������ɽ������ɽ�Tʯ���� ��������Ժ�����֞�Ǭ¡�r��������������ʯ�������֕��� �F(xi��n)�ڵİ�����Ժ���ɾӸ������Ƶ��a�������Y�d������ɽ�T���_�g������Ъ����������������T��(n��i)�ɂ�(c��)���Ĵ�������������ی�������w�������5�g�����(n��i)������´�ʿ�^������ľ���࣬���λ��Ժ����(c��)��5�_�g�������䷿50���g�������ڽ��O(sh��)ʩ��

���ճ����С���[Ԕ��]

107����ɽ̫ƽ��

�����r�����ε�ַ������ʡ���c�Н�ɽ�h��(j��)�f־ӛ�d����̫ƽ��ʼ���ڕx�̺��g��326-334�꣩����ǰ��̫ƽ������ǰ���������������w��ʯ�A������̫ƽ��λ�ڝ�ɽ�h�����^Ժ��(n��i)�Ԗ|�����|�����������������h�Ƿ��A���Z�^(q��)�������ֲ����^��(n��i)��չ�^(q��)����(j��)����ɽ�h־��ӛ�d��ԓ��ʼ���ڕx���̺����g(326-334�꣩��������̫ƽ���ڷ��b�U���ĵ�������һ���uľ�Y(ji��)��(g��u)�������������܇�ԭ�е���������w���¼�ʯ�A���ȷ�̽�������ȫ�����F(xi��n)��Ĵu���H�ɻ��_�����������ܺ����x�ײ��ֽM�������ڴu���Ļ���֮�ϡ�����ƽ��ʰ�߅����0ʽ����߅�L�s38�������wͨ����피�s35���������u����ľ��(g��u)�죬�w��������L�I���������f���w�ӡ���ҕ�XЧ����̫ƽ������(j��ng)�v�^�������������L��(z��i)�Ĕ�(sh��)�ο�����M����������|�Ϸ���Aб���������O(sh��)Ӌ�������Y(ji��)��(g��u)�ι�������[Ԕ��]

108���x�x��

�����x�x��λ�������Ѕ^(q��)���ģ���һ���Ļ������������H�����ǵĵط���־������Ҳ���Ї����y(t��ng)Ԋ���ČW(xu��)��һ̎��־�����R������꣨495���ģ��Ђ������@�������30��Ԋ�ˣ���ˮ���������������������ѽ�(j��ng)�oʒ�յ��������ʮ����Ļ�ŵ��x�x���mȻ���õ����S�������������p�R��߀���^���۵����Е��t�a���������m͢��׃�������L������ʹ�x����ƣ�߾��������������ϵ���ɽ��ˮ�����조���Ծ������������ɽȪ����Ը�����x���ĹP��������(y��ng)�����ǵľ�ɫ���a(ch��n)����һ����ʒ�赭�h��ƽ�͌��o���uҷ���m�Č���ˮī�D���������H�R�w�������б潭�䡱�����ճ����Bɢ��ɽ����Գ������������һ������ƽ�����nȻ��������ѩӳ��ɽ�����F�_���ա�����ůů����Ҋ���x�x�������������ɽ����������ˮƽԭϦ������������Ԋ׃�����L�����x�x���ČW(xu��)ʷ���С��^�h�_��֮�������Ÿ��Q����[Ԕ��]

109���R�o��ַ

�����R�o�ųǽ��ڝh���������؝h�r�R�o�(zh��n)�ѳɞ鼯�У����ƕr�ڳɞ��Q(m��o)����������䁺����ֲ��ڳǃ�(n��i)�L�_��(sh��)��v�M���e��8�l�������ɞ��K��ԥ�����Q(m��o)��������Ҫ�̲����R�o�F(xi��n)�����IJ��m������R�����Ĺ�����y(t��ng)�Ͻ���������(zh��n)�ۿ�ǰί�fַ�Ⱦ��c�����R�Һӣ������|����3����ƽԭ���ų�ƽ��ʷ������|���L1409�����ϱ����s1400�������L5606��������e195�fƽ�������ǰ���ʡĿǰ��֪ռ��Ҏ(gu��)ģ�������عų�ַ��1986�꣬����ʡ���������������ʡ�����c���ﱣ�o��λ�r��ʹ���ˡ��R�o�ų��zַ�����Q���J���ǝh-Ԫ�����B��Ԫ��ˮ��(j��ng)ע������ˮ��ӛ�d�����h(�o)ˮ�֖|��ޟ�Mͤ��-�oˮ�֖|ޟ蜿h�ʳ��ϣ���ǏV֮���Ҳ��ʹ������֮-�oˮ�֖|ޟ�I�h�ʳ��ϡ����f���h��蜿hλ�������M֮ͤ�ϡ��I�h֮�������c���R�o�Ǻϣ��C�����R�o�(zh��n)�ĹųǾ��ǡ���[Ԕ��]

110���R��ɽʯ��

�����R��ɽ���̽y(t��ng)λ�ڰ���ʡ���h�R��ɽ���R��ɽԭ�б��̺�Ħ�rʯ��1400��̎���F(xi��n)�H��462̎������ʯ��206̎��ʯ��256̎�����ྰ�^(q��)Ҳ��С���ֲ����鲼ȫɽ�����_�h���������º�ʯ��rһ��������������������DZ��δ��^���g��ʯ���������(sh��)��������ɴ���ʯ�̺ͱ������sռ����(sh��)��80%������ʯ�̴����ڑ��½^��֮�����е��ִ��������е���С��ȭ������睿��ډ��֎r̎�ġ��ۡ��ֿ������֏��_230���������̼�ʯ�����w�����������ݡ����`��ȫ�����ɼ��ʣ������L����睿̹�ˇ��տ��Ħ��ʯ��λ�������u��ɽ�ͱ�������e�s60ƽ�����������Գ�3�A�����϶���睿������y(t��ng)����(1437)��������꣨1461�����ɻ����꣨1471���քe�����O(ji��n)����ʷ���������������W(xu��)���������ȫ����������ӯ�ߣ�С�ߴ��������w��������������������ԭ���ϡ���[Ԕ��]

111������ʡ���|(zh��)�����^

��������ʡ���|(zh��)�����^λ�ںϷ���ʏ��·239̖���cʡ�D���^�Ͱ���������������ռ����e�s3600ƽ������������e1460ƽ��������¹Ž����L�������ų��ںϷ����Ĵ��־�ͽ���֮һ������Ŀǰ����ʡΨһһ��ʡ����Ȼ�ƌW(xu��)�����^���`���ڰ���ʡ���|(zh��)�V�a(ch��n)�����乤����(j��ng)�M�������I(y��)��λ�˰l(f��)��ԓ�^�M���C��(g��u)��ȫ���F(xi��n)�O(sh��)���ղ������в�����в����������ˆT�Y(ji��)��(g��u)�����������и����g(sh��)�Q�ˆTռ80%���^��(n��i)�й̶��Ŀ��ս����O(sh��)ʩ������������(y��ng)�Ŀ��������Y���������^��ˮƽ������������ս������o��(d��o)�ˆT��ԓ�^�F(xi��n)���_�����^�������քe��V�a(ch��n)�YԴ�^����ʯ�^�������ݻ��^����ʷ�^�͌���ʯ�������ҡ�����ʡ���|(zh��)�����^���ƶ�Ҏ(gu��)�����ʂ��������еĈ��غ��^�؞���A(ch��)����I�Y����(j��ng)�^һ��Ҏ(gu��)ģ�ĔU����ʹԭ���|(zh��)�����^�l(f��)չ�ɞ鰲��ʡ��Ȼ�vʷ�����^��ͨ�^�����M���͵���[Ԕ��]

112��Դ����

����Դ����λ������^(q��)��M�l(xi��ng)����M�l(xi��ng)���h�������Ļ��l(xi��ng)���@���Ļ��Շ����������݅����������������ʯ��̓ɏ�Ԫ�������ȶ���������M�l(xi��ng)��Դ����ʼ������ĩ�솢���g���������ӻ����w����M�l(xi��ng)���·����ĸ����g�����������O(sh��)ʩʎȻ�o�������������������������ßo�p��1992���ڮ�?sh��)�Ⱥ����һ��Ҫ�����������֧��������ԓ�»֏?f��)������������b�˽������Ķ��������@һ�Ļ����E���������(j��ng)������ʿ�Ĵ���֧�������ص���m(x��)���ɣ��F(xi��n)����������������������팚�����湩������������w�����������̖��ƽ�����ն��������������漮��ꖖ|�l(xi��ng)��49�q��Դ���³���������47�����K����Ǭ¡��ʮ����ɵ����A��ǰ�����ڵ��ӌ��z�w���ڸ׃�(n��i)��������_�������z�w���ģ�������̎��������z�w��ã��t�����w�����ģ��F(xi��n)ַ���������B(y��ng)�����⽨���˽�ͤ���ˡ���[Ԕ��]

���������R���P�_�h�ĸ����υ^(q��)��λ���P�_�h��������ʮ����̎�Ĺ��(zh��n)����(n��i)���������������l�������й�s���y(t��ng)�ĵط�����ס�����R�ą��������𡢅������ֵ�1923����1924�����Ϻ���W(xu��)�x���r��������Ƚ�B�����Ї����a(ch��n)�h��1924���й��Ϻ���W(xu��)�h�M���ɹ��a(ch��n)�h�T�S������������������ͺ�Ƽ�۵��˻�����l(xi��ng)�_չ����������������l(xi��ng)���Ⱥ��ډۿh�е��º��P�_�h�����R��(chu��ng)�k�����ЌW(xu��)�a��(x��)�����������Ļ�����˼�������W(xu��)���M���R�����x��������(j��ng)�^�����ЌW(xu��)�a��(x��)������B(y��ng)�������еı����՞��й��h�T���еļ����˹����F�M�������a��(x��)���x�����S���W(xu��)����������˸�����·��1928���ڰ����R�������P�_��֧�ǻ��ϵ^(q��)�^����h֧��֮һ����֧��ӛ�Ⱥ��ɷ�ع�������g����������������1930���e���˻��ϵ^(q��)��һ�θ�����-�ӡ��������R�r(n��ng)�����x��1946�ꡭ��[Ԕ��]

114����Ϫ�����Е���

���������Е���λ�ڿ�Ϫ�h����������Ϫ�ϰ��������Е����������T���ʽ��(g��u)��������10�����挒9�ף��M��3�����Ի���ʯ�阋(g��u)������������������(n��i)�Aб���o���Է�(w��n)�ض��f֮���������~�����U�������p�{�L�����p�����顱������¹���C�������H�iչ�ᡱ���B�F�Π�����̾������������������������֮�����������Ƽy������y�ȵ�������@�����������С�~�����U�������_ͤ��������ƹʺͼ�����ģ����������������^�ߵĵ��ˮƽ��ԓ���������ξ���ʮ�꣨1562�꣩�����е��͵����������L���������Y�ϣ������壨�F(xi��n)�Q��ӿڣ��ǿ�Ϫ����ϵĴ���֮һ��Ҳ�ǿ�Ϫ���ϵľ۾ӵ�������һ���������Ⱥ���˃ɂ��Е����������Е������������Е����ڑ������������ڑ�-���60���������Ї����ϵ���(x��)�T��60���һ�����ӣ��༴60���һ�D(zhu��n)֮��������ϵ����֮�^��Ҳ���ǡ���[Ԕ��]

115�������

����������֞��ɽ�£��Q�������¡�����ɽ�¹����������֡�������ʡ���c��Ժ��С�R����ɽ����ǰ�Rǧ��^�����U����������ɽ��������5�g���������_�g��������߅��ɮ��ס������ǰ���҃�(n��i)���������b������ϰ��������ɑ{���h�������Ȗ|�����_һ��С�T���������Dz��������_�������ʺ�Ҫ�ء�0�Y(ji��)���Ժ������Aɽ�ķ���������ˏ�(f��)�K����һ���߾��������Aɽ��̅f(xi��)����ʽ�֏�(f��)�����Ȼ�������֚������f���������A�ֵĴ�R�д����ݣ����_һ�����_�¡��ݽ�(j��ng)�_�����еز����_�z�E��Ҳ�ȴ����ָ������Ͼ��Aɽ��̅f(xi��)������Ӌ������������ǰ߅��С�����h�@ͨ�����_�ıؽ�(j��ng)֮�����ʶ���������(c��)����һ��ľ���Թ����˱��������f(xi��)Ҳ�ɳ����˕���ס���@�����ĸ���ڴ�����ס�ĵ�һ����������ʥ�����S����ʥ����һ�Ű�����ʮ������ʮ��������ʡ�����_�����Aɽ����ʮ����Ժ��ʡ����[Ԕ��]

116���¶ɵ����w

���������wλ�ڛܿh�����¶��(zh��n)�ġ�����ǧ�l�ȡ���һ̎������ɫ�Ĺ���ӽ������߷�ľ��Y(ji��)��(g��u)��ǰ���լ������һ���R������ľ���ҿ�֧������߮��������ˮ�������������^���O������ˮ�l(xi��ng)���{(di��o)�����ڴ˽���һ����һ�����d��һ�����A�����ľ����ǧ�����ʷQ��ǧ�l�ȡ�����������������ľ���غӔ������L�L��һƬ��ǡ��һ����ľ�������������ҹ���������ӳ������ˮ��ˮ�¡��f�ҟ��𡱣���xӳ��ʮ�։��^������һ��һ��������һ�K�K���ڟ��U�ϵğ��\�����ַQ�������w��������լ����Ҫ��������ľ��֧���ڿ��У��������˵��������Q�������w����һ̎������������S�������������ӵ����Q����Ҋ�����ߵĽ��Ī��\���˂�������ƫ��֮�顣�¶��(zh��n)ʼ���ںΕr���o�_���Y�Ͽɿ�����(j��)ʷ�f��Ԫĩ�������ڵ���Ȧ�ػ������¡��������(zh��n)���ļ����Z���䌍�����Ƴ�����Λܿh�r���¶ɡ���[Ԕ��]

117�����Ĺ��ʷ��

�������Ĺ��ʷ������1578������Ǭ¡�����S���g�������������܇�ռ��100ƽ����������12.3������9.95�ף��������g��dž��w��ľ�Y(ji��)��(g��u)��ͨ�w���|(zh��)�؈Ԍ���ā����h��ʯ�Ϙ�(g��u)�ɡ�ȫ�����ĺ�60����Ҋ��Ĩ��ʯ�������w֧�����ϵ��⻨�D�����������L���������Ă�������1.6�����|���L2.8������80���������g����ǰ����ЃɌ����_2.5�ĵ���ʯ�{����֧��֧�_�����ͱ��������͂���һ�������։������Ը����������Ř㣬�����g����ʯ���������ɂ�(c��)Ƕ��ʯ��©�������g�M��ǰ��քe���еǼξ���î�Ʒ�ֱ����д����Ĺ��֘����������g������z�ݴ�ʷ���|����G�����භ���p�^���������w�لţ��������S������ж��s�����������r�ԱP���������������Ę����҃ɂ�(c��)�Ͷ��c�������N�ǣ����^�ǫF������~�����¶����ɂ�(c��)���44���A���V�ջ��ᣬ�ĸ�ʯ����[Ԕ��]

118�������L�@

���������L������ɽ�ĵ�һ���_��(chu��ng)�ߣ����������_�l(f��)����ɽ�����˲����ؕ�I���ܵ���ɽ��������А۴���ÿ�������r��(ji��)���������P(gu��n)�I(l��ng)��(d��o)��Ұկ�ЌW(xu��)������������ǰ�����Լ���?sh��)�Ⱥ�������l(f��)ǰ�����Ĺ�@��Ĺ���I������һ���������LĹ�@���ѳɞ靓ɽ����ؔ����һ���������˼o���@λ����ɽ���ػ��ߣ�����Ҫ����ͨ�^�˽�����L��������ȡ���ľ���ľ������������L��1901����1989�꣩��ɽ�|�ij�����1928�ꮅ�I(y��)�ڱ�����W(xu��)�܌W(xu��)ϵ�������㽭ʡ�D���^����������ʡ���ЌW(xu��)�̌�(d��o)����������ʡ����һ�кͰ��cһ��У�L��1933�����ΰ���ʡ�����d�ؕ����g�����R����ɽ���Ĵˣ��c����ɽ�Y(ji��)�²���֮����1942���������L���ͥ��׃�����Ĵ�ǧ��Ư����������ɽ�[�ӣ�ס�M����1937�꽨���R���ֺ�ɽ������ɽ�����c��ߺ����P(gu��n)ϵ���V������Ƿ�̽�U������Մ��Փ�U��1����[Ԕ��]

119�����ݸ���

�������ݸ��ý���Ԫĩ���������x�����g��617-618�꣩��Խ�������A���w�ڴˡ��F(xi��n)�鰲��ʡ���c���ﱣ�o��λ���νB�����g(1191-1194)�����Ú��ڴ���S���ؽ����������l(w��i)���������Ğ��И���Ժ����������(1370��)��(f��)�鸮����֮�������y(t��ng)���絝���ɴδ�������Ǭ¡���꣨1737�꣩�����������һ�δ��s�ڵ���ĩ���������Ա��������á��νB�����g(1191-1194)�����Ú��ڴ�����S���ؽ����������l(w��i)���������Ğ��И���Ժ����������(1370��)��(f��)�鸮�Ρ�֮�������y(t��ng)���絝���ɴδ��ޡ���Ǭ¡���꣨1737�꣩�����������һ�δ��s�ڵ���ĩ���������Ա�����������2009�꣬������������Ľ���Ҏ(gu��)�������á�ԭ��ˇ��ԭ������ԭҎ(gu��)�ơ���ģʽ��ԭ��ַ�����ݸ����M�����ޏ�(f��)�����ݸ��ÿ�ռ����e2.4��핣�������e9800ƽ����[Ԕ��]