���F(xi��n)�ڵ�λ�ã����(y��) > ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)����

��(n��i)�ɹ����΅^(q��)������E��B

��ؐ���� ����� ������˹�� ���^�� �͏��נ��� ���m�첼�� �a�ֹ����� ͨ�|�� ���ͺ����� �d���� �������� ������ ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)������E ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)�tɫ���� ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)���˹ʾ� ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)�����^ 5A��(j��)���^(q��) 4A���^(q��) ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)ʮ���c(di��n) ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)ʮ�����M(f��i)���c(di��n) ȫ�� ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)�خa(ch��n) ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)��ʳ ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)�����W(w��ng) ��(n��i)�ɹ����΅^(q��)���� [�Ƅ�(d��ng)��]

121���W�����

�����W�����λ����������t���(zh��n)����(n��i)�������Ӻӹ�����������ϣ�����R10����������L(zh��ng)�s10����������������30-50�����ӹȃɂ�(c��)����ʯ������γɶ�N���ӵ�����ʯ�������Ĺ�ľ���ڎr���ϣ���(g��u)��һ�������ĵ���Ȼ�������ӹȃ�(n��i)�������ӏ��D(zhu��n)�������g����ˮ�B(ni��o)�S�����w���ɈD���ϵı����ǚv��-����ٵء��F(xi��n)��������-����ɽ�f���z�E��ʯ�������ڲ��־�ʯ��߀����������ݵ�ʯ��D�����g���ě���ů���՚���������(j��)�f(shu��)�^(gu��)ȥ��ľïʢ���G��(sh��)���a��߀��Ϣ�������Ұ�u���P(p��n)��......����[Ԕ��(x��)]

122��Ī���Rˮ��(k��)ɳ�����΅^(q��)

����Ī���Rˮ��(k��)ɳ�����΅^(q��)λ��ͨ�|�Ѕ^(q��)������ʮ�幫��̎���@��ˮ���S�����~(y��)��ʉ����L(f��ng)���������B(ni��o)�Z(y��)���������u(y��)�顰ͨ�|����������ɳ�����顱��Ŀǰ��Ī���Rɳ�����΅^(q��)���H�ԁ�������ɳĮˮ��(k��)���������L(zh��ng)���˹�ɳ�ζ����Q(ch��ng)������߀��Ī���R������ƺ����ɏ�����ˮ�������؍u�������u����CȺ�u��������ˮ�ϲ͏d��ɳ���˾����ɹŰ�Ⱥ��ȫ�~(y��)��ϯ�ȵط���ɫ��(l��i)�����ο͡�Ī���Rˮ��(k��)ɳ�����΅^(q��)�O(sh��)�в����ס�ޡ��δ�����ច^(q��)�����Q(m��o)�ֵ������O(sh��)ʩ��߀�����f(w��n)��ԡ��(ch��ng)�ͺ���ɳ��������ˮԡɳԡ���(y��ng)����ɳ�����峺�Ď�(k��)ˮ��տ�{(l��n)�������Ī���Rˮ��(k��)���➇�������^�����[�����ı���ĺ�ȥ̎��Ī���Rɳ�����΅^(q��)���H�ԁ������ľ��к��I���c(di��n)��ɳĮˮ��(k��)���������L(zh��ng)���˹�ɳ�����Q(ch��ng)��߀��������Ă��f(shu��)�����˵ľ�ɫ�������������L(f��ng)���������˷��ο������΅^(q��)��Ī����������ƺ����ɏ�ء���[Ԕ��(x��)]

123�����Ӝ��T(m��n)�zַ

�����Ї�(gu��)������ʯ���r(sh��)�����ڵ��zַ��λ�ڃ�(n��i)�ɹ����΅^(q��)����������������ľ����?x��n)|������e�s6�f(w��n)ƽ������1962���Ї�(gu��)�ƌW(xu��)Ժ�����о����l(f��)��(j��)������̼��?c��i)�����?j��ng)У��������鹫Ԫǰ3350��������ͨ�^(gu��)ԓ�zַ�İl(f��)�_���˸����Ļ����@�ǏĽy(t��ng)�Q(ch��ng)�ġ���(x��)ʯ���Ļ����Є��ֳ���ͬ���ŌW(xu��)�Ļ���һ����Ҫ�������r(sh��)������ʯ�����Ӝ��T(m��n)λ�ڰ��������֖|�(zh��n)��70�����������S��?x��n)|�������ӏĖ|����(l��i)���ڴ����R���������S���������Ļ��zַ���ڴ山ɽ��İ�����1962�������Ї�(gu��)���(hu��)�ƌW(xu��)Ժ��(n��i)�ɹŹ����(du��)���@���ھ����l(f��)�F(xi��n)���ھ�����˷��ε�Ѩʽ��ַ37������������������ʯ������������(x��)ʯ������(j��)̿14�y(c��)�����������5400�������Ӝ��T(m��n)�zַ�o(w��)Փ���������κͼy���ʯ���������������g(sh��)�����������@��һ��(g��)�Ъ�(d��)������������Ⱥ���ѽ�(j��ng)�߂���һ�N�µĿ��ŌW(xu��)�Ļ��(l��i)��Ҫ�ء���[Ԕ��(x��)]

124����ʢ����������

������ʢ���������ú��^(q��)���罨�ɵ�����������Ҳ�������^(q��)�������������������ھ���ڿh�������ڵ�1.5ǧ��ԭ�Z�_(t��i)�l(xi��ng)���F(xi��n)��͏��נ��н̅^(q��)�������á�ԓ���Þ鷨��(gu��)������������������1888���(d��ng)���d����1893�������1980��������ý�(j��ng)�^(gu��)��������ʹ�á����õĽ����L(f��ng)����������������ʽ���L(f��ng)�����ָ����Ї�(gu��)�ط�������ɫ������������ˇ�g(sh��)��һ�w������ռ����e675ƽ��������Ҫ����ʥ���ø�10�����û����2�ף��ÉKú������ú�K�������lʯ���߳�����0.8���������þ��Ƶ��{(l��n)�u���������ȫ�����FƤ���w��36�ȼ�δ���(h��)ȫ���Î��ЈD����С�K��ɫ�������U�l�Ƕ���������Ã�(n��i)���LjA���ε�������քe�Ƀ���14��ֱ��30���ļt������������д�С���_(t��i)5��(g��)����Ժ���T(m��n)픲�����犘�һ������10�ף��кϽ���~犃ɿ�����A��(r��n)��������[Ԕ��(x��)]

125�����������zַ

�������������zַλ�ڳ���мtɽ�^(q��)�������Ӵ山����ɽ���ϣ���e�s3�f(w��n)ƽ��������2009�꿼������l(f��)�F(xi��n)֮һ����(d��ng)���@�ﲢ���С����������zַ�������ǽС���Ұ����zַ��ӛ���˽���ļҵ����Ļ��zַ֮���Ա��Q(ch��ng)�顰��Ұ����������ض��Ěvʷ���x���������x��סַ�r(sh��)��һ����Ҫ�����(y��ng)����߅�߂�ˮԴ���܉����һ���ĸ��N���������ӽ����Ժ����������û�a(ch��n)���ĻҠa�͵��뷿߅�Ļҿӻ�ֱ�Ӷ��ڷ�����?ch��)����r(sh��)�g�L(zh��ng)�����S��������u���f������������ĻҶ�ҲԽ��(l��i)Խ�������˱���f�����ûҠa���Ի��������f��ַ֮���ٽ����·���������������������Խ��Խ�������γ��ˡ���Ұ���������Ҏ(gu��)ģ����ж��������zַ����e��30000ƽ���ף������ļҵ����Ļ���С�;������zַ����ȥ�ʖ|������֮��(sh��)���ϱ��ɂ�(c��)����Ȼ�_�����F(xi��n)�ږ|������������(c��)����h(hu��n)������ϡ��Ҋ(ji��n)������[Ԕ��(x��)]

126����������zַ

������������zַλ���~��(j��)�{����24�������~��(j��)�{����24�������{�������Ϻ�֮�g�ĸ�ڞ�������h�����Ӷ�ξ��������(xi��n)������֮�L(zh��ng)-�������v�����l(f��)��ǰ���zַ��ɰ�[�ڛ](m��i)������300�����ϱ����С�һ�����η��ݺ��p�������z�E��1930�������ƌW(xu��)����F(tu��n)��@�h��(ji��n)5000��ö��1974����C���ӿ����(du��)�M(j��n)���˰l(f��)����������һ��������������23.3ƽ��������4-4.5�ף�����4.6�����Y(ji��)��(g��u)�������������Aһ��ܸܸ�����ɣ����g��45�������T(m��n)�ږ|�Ͻ����σ�(n��i)�ѷe������ɂ�(c��)���_(t��i)�A�R���ɵdz��^���������ڴ�����]���B�ω�����47.5 X 45.5������������ 1.8-2��������0.9�����ң�����Ĩ����ң��]�T(m��n)�ږ|�������������ƮY���������]����3�׃�(n��i)���ľ�����ţ�ʷ��(sh��)�ͺ�(ji��n)��(c��)�^֮�����䡱���]�Ů��Ƕ�С��D(zhu��n)�䡱���]��(n��i)����37�g���ω]��(n��i)����[Ԕ��(x��)]

127���tɽ������zַ

�����tɽ������zַλ�ڳ���Ѕ^(q��)�|��Ӣ���?x��n)|���tɽ�ɽ��Ė|�¼��������Ļ���(n��i)���S�����z��������ʯ���r(sh��)�����tɽ�Ļ��������|(zh��)�t�չ����������������뼰�Aɰ��֮���ּyֱ������ʯ����ĥ��ʯ����ĥ������(x��)ʯ���������~�r(sh��)�����ļҵ��Ļ���������ĥ�����ت����ɫ�K�y�չ����Aɰ����t�չޡ�ت�����tɽ�Ļ��zַ���ڱ����o(j��)����������(gu��)��(n��i)�⌣(zhu��n)�ҵ���ҕ���ձ����B(ni��o)��������1908�꣬̽���˳��DZ�Ӣ����ώ�̎��ʯ���r(sh��)���zַ��1933�꣬�ձ���IJ���ܶ��Ѽtɽһ��������������ʯ�������~������Ҫ����`�o�ձ��|���ۇ�(gu��)��W(xu��)�����������������ֺ��B(ni��o)ȡɭ�������ӽ������M(j��n)���{(di��o)��������һ��������Iȥٛ(z��ng)�o�ձ��|�����ŌW(xu��)��(hu��)��ͬ����Ե����ؿ����ġ��M(m��n)���{(di��o)��F(tu��n)����(l��i)���������(du��)�tɽ�zַ�M(j��n)�����ھ�1935�����ձ��|�����ŌW(xu��)��(hu��)�I������������M(j��n)�д�Ҏ(gu��)ģ���ھ�I����[Ԕ��(x��)]

128����Ȫ��ʯ�{

������Ȫ��ʯ�{���ڿ������\ɽ�(zh��n)����ɽ��������Ԫ�����F(xi��n)��R���������������ǰ�M�Pʯ�{һ�|���L(zh��ng)�s��.������ϵ��ԭ�؎rʯ��̶�������������(d��ng)�������������쾚���{����һС�ͽ�ʯ��������Ԫ��Ԫ�������{ǰ������Ԫ�꣨���������꣩�̡����ݪ{������Ȫ��ס�ִȹ��՝�(j��)Ȼ�����б������½���ɽ�p��������ɽ�r϶�g��Ȫ��(x��)�����K��������������(sh��)ľ����������ܸܸ��������Ȫ֮������Ȫ��λ�ڳ���п��������\ɽ�(zh��n)�����s1.5�������Ȫɽ����ʼ����Ԫ������Ԫ��ʮ���꣨��Ԫ1287�꣩����Ժ�����ۂ��Ī{���£���ɽ��(sh��)�����������M(j��n)���Aʽ�����w������3�g��Ъɽ�������Ї��ȡ�ʯ�̹�������ǰ�M�Pһ��(g��)ʯ�{���L(zh��ng)�s4.5������B(t��i)����(d��ng)��������棬�c���h(yu��n)̎ɽ��픲���ʯ�{�b�����(y��ng)��ʯ�{ǰ��(c��)���Ҹ��йŰ�һ��������ʯ��һ�����|�顰���ݪ{������Ȫ��ס�ִȹ��՝�(j��)Ȼ������[Ԕ��(x��)]

129��ԣ���zַ

����2014�������΅^(q��)������о���ӭ��(l��i)��60�A�Q�������΅^(q��)����ֵ����_�I(l��ng)��(d��o)�������¿hԣ���zַ����ȡ�����S�������ض�Ŀ��гɹ���ԣ���zַλ�ڞ��m�첼�л��¿h�°��D�l(xi��ng)ԣ���|��2.5����̎���zַ�|��������ɽ��h(hu��n)�@���ϲ���_��������e�s2�f(w��n)ƽ���ף������΅^(q��)�����о�����Ҫ�M�ɲ�����2014�꿼�Űl(f��)����e725ƽ��������������ʯ������������������M��ԓ�zַ�����z��Ӌ(j��)500��������д֞�ʯ�����^������������������ʯ����Ҫ����(y��)�r��ɰ�r�������r��ʯӢʯ�ȡ�ʯ����ĥ�P(p��n)��ĥ����ĥʯ����������ƺ������������а�A����ʯ�P��Ƭ�������ì���������Ǡ�ʯ�F����������ʯƬ������ʯ�~��ʯ�˵ȡ�����ֻ�l(f��)�F(xi��n)�������������������Aɰ�ں��գ��|(zh��)���������������y��^�y�鲼�y���������E�A�λA�Σ��Aɰ�S�������|(zh��)������������[Ԕ��(x��)]

130�����(y��ng)���L(zh��ng)���zַ

�������(y��ng)���L(zh��ng)���zַλ�ڃ�(n��i)�ɹ����΅^(q��)�в��ɽɽ�^(q��)�����(y��ng)�h�����Ĵ�R���y̖(h��o)�������һ���������ش�����Ԫǰ221�ꡫǰ206�꣩����������������փ�(n��i)�ض������ķ������������(y��ng)���L(zh��ng)���zַȫ�L(zh��ng)�s120�������lj���ʯ�K��������2������2.5��������_(d��)3.8�ס�ÿ����(sh��)���O(sh��)�з��������ݶ��ڳ��ς�(c��)50��֮��(n��i)������߀�O(sh��)����������λ�ȡ��zַ�����B�m(x��)��һ��߳�����1�����������б�����õ�һ���L(zh��ng)�s7���ɽ�p�ϰl(f��)�F(xi��n)��ʯ�K����ġ����ݡ���߀��ɽ�gҪ���ϵĹű��������������L(zh��ng)�DZ����^�õض�ʯ������������ϡ�ɱ�����(zh��n)��(gu��)���������Ⱥ���n���w��κ�����������R����(gu��)���y(t��ng)һ֮����س���얹̇�(gu��)�ҵĽy(t��ng)һ������������ū���|������?j��n)_����Ҏ(gu��)ģ�����L(zh��ng)���������R����|���|�|����ʼ�������L(zh��ng)����������C��ếh���|�����rƽ�����֖|���С����������жΖ|���d�ͣ�혴�[Ԕ��(x��)]

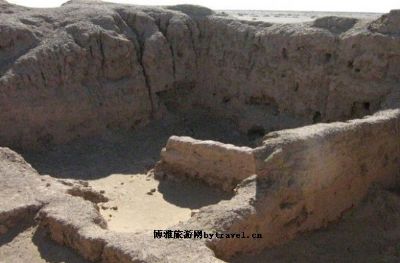

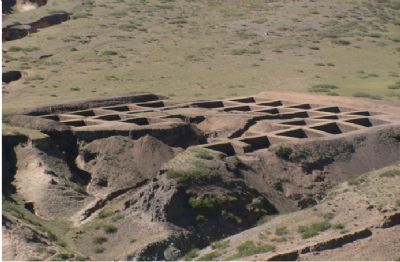

131����ݹų�

������ݳǽ�����Ԫ��ʮ����(��Ԫ820��)����(j��)������1000����Ěvʷ������ӳ���ƴ�������˹�ķ��s����(j��)ʷ��(sh��)ӛ�d�����_(k��i)Ԫ9������ס���@���ĺ��˿����e���x���������������(zh��n)���сy�������������x������ɢ��������������@Щ�������������w��o(w��)��������(x��)�T��ԭ���r(n��ng)�������ҹ˼�����������Ҫ�ع��l(xi��ng)���������_(k��i)Ԫ26������ͥ������ţ�ɿ��ڶ�����˹�O(sh��)һ���������ÏĽ����^(q��)���ص�������������ȡ���������ʾ������(qu��n)�Č��֮�⡣��ݳdz�ַλ������Ǵ��(zh��n)�Ǵ��²鱱1����̎���ų��ϱ��L(zh��ng)750�����|����500�ף��ԡ�������֮�g(sh��)���ɵijlj�������أ���ڵ������|������������քe�г��T(m��n)���Ǟ�Y�ǣ��lj�֮���нǘǺ��R��(��)�ȷ����O(sh��)ʩ��(sh��)������s������ĩ������ݳDZ�������ݹų��zַ�F(xi��n)�Ԛvʷ�ƾá���(n��i)���S��ġ����X(qi��n)���Ļ������ܵ�����(n��i)�⡭��[Ԕ��(x��)]

132����˹̫��Ѩ�zַ

�����r(sh��)�����fʯ�����̽�˹̫��Ѩ�zַ��λ�ڃ�(n��i)�ɹ����΅^(q��)�a�ֹ����˖|���������������fʯ���r(sh��)�����̳���ԭ����ľ�ס�zַ����Ѩ��16������24�ף���ѷe�Ӻ��_(d��)5��������3���������ӵĶѷe���У������ˆT�l(f��)�F(xi��n)�˾��5�f(w��n)��10�f(w��n)��ǰ���fʯ���r(sh��)���������z���ʯ����ʯ�N�ȹ�����߀��Ұ�R����ëϬ��Ұ¹���D(zhu��n)������Ȅ�(d��ng)��Ĺ������ѳʲ���ʯ��������Ұ�R��ʯ����������������Ō�(zhu��n)���J(r��n)�����@��ӳ�ˮ�(d��ng)�r(sh��)�����ڲ�ԭ�^(q��)��ԭʼ��������Ҫ�ԫCȡҰ�R�����������B(t��i)�����ЌӺ��όӵĶѷe�����������ˆT�l(f��)�F(xi��n)�˾��3�f(w��n)����3000�����ҵ������z�档�e���ό��Ļ��z������˴�����ɫ����ɫ��������Ƭ���������~��Ʒ����������Ҫ������ت��������������Y������������������^�����Ќ��Ļ��z������˴�����(x��)ʯ����һЩ���ƹ��ߡ���˹̫��Ѩ�zַ�İl(f��)�F(xi��n)���������١���[Ԕ��(x��)]

133��������

���������·Q(ch��ng)����R������ţ��������(zh��n)��4������ʼ�������Ǭ¡���꣨1743�꣩��Ǭ¡��ʮ�꿢������hʽ�����IJ������Ժ����ɽ��(sh��)���������������ɽ�T(m��n)������|��������P(gu��n)�۵�ͽ�(j��ng)����M�����F(xi��n)�з���115�g��ռ��5000��ƽ������ÿ�����������ʯ�_(t��i)��֮�ϣ�������u����ľ�ܽY(ji��)��(g��u)���������L�ж�ʵ������ͻ���������߀������һ���ڮ�(hu��)���Լ������ĵ�̵����@�dz��^(q��)�F(xi��n)��Ҏ(gu��)ģ�^���������^�����ĹŽ���Ⱥ����Ժ��?ch��)��?sh��)ľï�����h(hu��n)����(y��u)���������������ڃ�(n��i)�ɹų������ţ���������������ڵ؞����(zh��n)�Ĺ����⣬��Ǭ¡���n�����������Ǭ¡���꣨1743�꣩��ԭռ����eһ������з��ʮ���������������_�˶�λ����ȫ��-�R��(w��)����R����ɫ�_�����h(hu��n)�����ĵ����������������ϣ���ɽ�������S��(sh��)�ߵͶ��γ��A��ʽԺ�������w�����f��(y��n)�C�£����(sh��)������[Ԕ��(x��)]

134���~���ż{��ɽ�^�zַ

������ɽ�^�zַ��Ԫ���ųǣ�λ�ں�ؐ�����~���ż{��?x��n)|�����~���ż{�������ɹ���İl(f��)�����Ԫ�������ĺ�ɽ�^�ų��zַ�����ɹ���l(f��)��ʷ�ϵĚvʷҊ(ji��n)�C��Ҳ���J(r��n)�����|���zַ����ɽ�^�ų�λ���~���ż{����������à�������ע���~���ż{���g�ӝɵؖ|���_(t��i)���ϣ�����ɽ��ˮ������(d��ng)���d���Xɽ���c��ؐ����ԭ����֮̎����ɽ�^�ų����R���������еà�����������(sh��)�U(xi��n)Ҫ���ɹ��������ǹŴ����ز�ԭ�������T(m��n)��(h��)���M(j��n)����ԭ���ʺ����ų��ں�ɽ�^�����s10����̎�����̎��ɽ�^���������փ�(n��i)�Ǻ�������lj�������������dzʷ��������L(zh��ng)2.35���ռ��346,290ƽ�������lj�����1-2�ף����4�����������w플�2������6�����lj������o(h��)�Ǻ�������5-9�ף���1-2����������O(sh��)�г��T(m��n)���T(m��n)ԫ��9-12�����T(m��n)���O(sh��)�Y�ǣ��lj���ÿ��100��������һ�R�����lj��ա���[Ԕ��(x��)]

135�������´��

�����r(sh��)�������ַ����(n��i)�ɹ����΅^(q��)ͨ�|�Ў�(k��)����ԓ���Q(ch��ng)���~��?t��ng)�����R�����ַQ(ch��ng)�����֮�����պ����ء�����һ������̸�������Ժ��ʼ����1920���������¬F(xi��n)�����h�ؽY(ji��)���L(f��ng)�������������ʽ������ǰ��3�g���B��4��ʯ������֧���һ�����ӽ�����ǰ�ܶ�����ľ���^�����^�����ǰ������ʽ���в��������Ъɽʽ������(n��i)�в��L�����ҹ��������T(m��n)ǰ���ω���(n��i)��(c��)���L��ʮ�ˌӵتz݆�؈D��2013���������´��О������ȫ��(gu��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ������[Ԕ��(x��)]

136���|�о��zַ

�����|�о��zַλ�ڃ�(n��i)�ɹ����΅^(q��)���ǿh�������Ϲ��ӱ����ě_�eƽԭ�����о����|�����復֮һ�����|�y(t��ng)�Ͷ�ʮһ�꣨1003�꣩�_(k��i)ʼ�����y(t��ng)�Ͷ�ʮ����������������O(sh��)���˴����|���������v���@�����Ӵ��γ���ʹ�����|����������ķQ(ch��ng)��顰����·������Ԫ���ָķQ(ch��ng)����·�������������ڴ��O(sh��)���l(w��i)������(l��)Ԫ�꣨1403�꣩���N(xi��o)�l(w��i)�����Ĵ˜S��U����1959�ꡫ1960�꣬��(n��i)�ɹ����΅^(q��)���﹤���(du��)�Ȇ�λ��(du��)�zַ�M(j��n)�����{(di��o)��Ϳ��Űl(f��)�����|�о��ij��в��ַ��ձ����꾩�_(k��i)��IJ����ƶȣ����������(n��i)�Ǻͻʳ���������ǵ�ƽ����L(zh��ng)���Σ��|���L(zh��ng)4200�����ϱ���3500�����ω������_(k��i)�����T(m��n)�����ЮY�����Ľ��нǘ��������T(m��n)�����T(m��n)����(n��i)�ǵ����T(m��n)�(y��ng)���T(m��n)��ȫ�L(zh��ng)1400������������һ�l��64�Ĵ��������ăɂ�(c��)����ľ�帲�w����ˮ����ֱͨ�����T(m��n)�ɂ�(c��)�ijlj��µġ���[Ԕ��(x��)]

137��¡ʢ�f������

����¡ʢ�f��Ǭ¡ʮ���꣨1751�꣩ʼ���Y���£��ɞ��(n��i)�ɹž���(n��i)�����ס�ͽ�������������l(xi��ng)�(zh��n)����Ǭ¡ĩ�����w������·���S�(zh��n)¡ʢ�f���Yُ(g��u)�¬F(xi��n)������Ժ��������8�g�������γɻ���Ҏ(gu��)ģ������ʮ�꣨1830�꣩����A¡�R���걻Ո(q��ng)��(l��i)ס����¡ʢ�f�����³��д��3�g����������ܰl(f��)չ����(l��i)���̿ʹ�����Ϣ��ԭ����@�êMխ����ԡ�������D�����ڵ���ʮһ�꣨1831�꣩��Ⱥ�����Y���w���13�g�����L(zh��ng)�����M(m��n)����������ԡ������(k��)����һ��(y��ng)��ȫ���γ��������M(j��n)Ժ�䣬���T(m��n)�����T(m��n)���������ձ����ϱ��䷿�Rȫ����������Ⱥ����1926����?j��n)U�����5�g�����B5�g����������e�_(d��)2700ƽ������������e820ƽ������������ʽ����y(t��ng)���Ї�(gu��)�m��ʽ�L(f��ng)��������(du��)�Q(ch��ng)�������ᭇ������ȫ�µ�����(hu��)����ΡȻ���^��ԓ�±��О��(n��i)�ɹ����c(di��n)���o(h��)��������֮һ����(n��i)�氢���(li��n)����[Ԕ��(x��)]

138���|�c�ݰ���

�����|�c�ݰ������������Q(ch��ng)�����IJ�����������Ƿ��ͽ�鹩�����IJ���������������������^�ʬF(xi��n)��ɫ���Q(ch��ng)�|�c�ݰ�������(d��ng)?sh��)�����Q(ch��ng)�������캱�������¡�������λ�ڳ���а������������ո��Kľ�v�ؖ|�������S�ӵě_�eƽԭ������̎�c�ݳǵ�������������300������������˽���(j��)��ͨ��73.27�Ĵuľ�Y(ji��)��(g��u)���wʽ����ʼ����1047�����������^���w����������ͦ������������ƽԭ��ֱ���{(l��n)����������ɽ���挦(du��)��ˮ���������T(m��n)����鹹����u�������۵�̎���քe�b�ЈA�����������~�R856�����D(zhu��n)��̎��u��A������픰˗l���ϸ��T��һ��(g��)�~����ÿ��(g��)�~��ǰ����һ��(g��)�~�Ƶ���ף����ǰ����һ��(g��)�~�P�������ߌӹ��O(sh��)���T(m��n)28��(g��)��ÿ�T(m��n)���Զ�����������һ��ȫ��������������56�����@Щ������(g��)��(g��)�^�������������������ֳ��������������L(f��ng)�C�C����������(d��ng)����[Ԕ��(x��)]

139�����Ѿ�Ĺ

�������Ѿ�Ĺ���ַQ(ch��ng)����ڣ�����ɹ��Z(y��)�Q(ch��ng)����ľ��������������顰�F������λ�ڃ�(n��i)�ɹ����΅^(q��)���ͺ������Ϻ��幫·9����̎�Ĵ�ں�������ʷ��ӛ�d�����g���f(shu��)�Нh���������Ѿ���Ĺ����ʼ���ڹ�Ԫǰ�����h�r(sh��)�����������2000������ƾÚvʷ�����Ѿ������������Ѿ���������£��Ͽ����w�������ʡ�dɽ�h�������h�塣��ū���nа����������hԪ�ەr(sh��)���x��m������Ԫ�꣨��Ԫǰ33�꣩��ū���nа�����볯����H���Ѿ���Ը�����h(yu��n)����ū�������錎�������������Ē���˿ڵġ��Ѿ��������Ĺ��¡��F(xi��n)�ڵ��Ѿ�Ĺ��20���o(j��)70���������������ռ����e3.3�����Ĺ��33����Ĺ�����_(t��i)�w����Ĺ픽���һ����ͤ����һ���˹������Ĵ����������Ѿ������ѹ�Ĺ���Ѿ�Ĺ���Ї�(gu��)���ĝhĹ֮һ�����������̾G���������С���ڣ��֮�Q(ch��ng)��Ĺ�ؖ|��(c��)�ǚv�����˞��Ѿ�Ĺ�}��(xi��)�ı�����[Ԕ��(x��)]

140�������֡��Aվ

���������֡��Aվλ�ڶ��B�}��������߅��ռ�ؼs1600ƽ���Ľ����zַ��ԓ�zַ���Ǐ��ҿڡ����m����;��(j��ng)���B�}�صġ����֡��Aվ��ԓ�Aվ���O(sh��)����Αc��ʮ���꣨1820�꣩�����Z(y��)��Ի�����֡��A���h�Z(y��)�飺���o(j��)Ԫ����ʼ��֮���������wʮ���꣨1899�꣩��ͨ��������(k��)���Ԓ(hu��)��(xi��n)��ԓ̎�O(sh��)��늈�(b��o)������ͨ���W��늈�(b��o)�Ŵ���̖(h��o)���@�r(sh��)�Ýh�Z(y��)��(sh��)��(xi��)�ġ����֡��Aվ��׃�ɡ����B���Aվ��1918�꣬���ڴ�ɏ���(k��)��܇(ch��)��˾�_(k��i)ͨ�ˏ���(k��)������@�����O(sh��)�ˡ��豱�����վ�����Z(y��)��Ի�����(sh��)�����h�Z(y��)��飺���}���Aվ�gӭ���g���h(yu��n)�����˂���1943������܊��ռԓ�����Aվ�U����Ŀǰ�����֡��Aվ�zַ��������B���������c(di��n)�����λ�������֡��Aվ�����^�ԡ����֡��Aվ�zַ��������λ�ڹ��Aվ�zַ���ϼs2����̎��ռ����e13100ƽ���ף�������e�s6500ƽ���ס���[Ԕ��(x��)]