����ʡ�м����ﱣ�o(h��)��λ��B

Ȫ���� ������ ��ƽ�� ������ �B�T�� ������ ������ ���r�� ������ ����ʡ������E ����ʡ�tɫ���� ����ʡ���˹ʾ� ����ʡ�����^ ����ʡʮ������ ����ʡʮ��Ŵ� 5A�����^(q��) 4A���^(q��) ����ʡʮ���c(di��n) ����ʡʮ�����M(f��i)���c(di��n) ȫ�� ����ʡ�خa(ch��n) ����ʡ��ʳ ����ʡ�����W(w��ng) ����ʡ���� [�ƄӰ�]

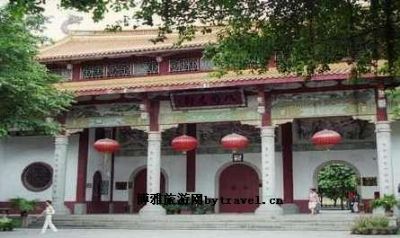

41��Ȫ���ӹ�ͤ

����Ȫ���ӹ�ͤ���Q�^����ʿͤ��������Ȫ���R���T���S����ͤ����ʢ���С��}��--��֮���u(y��)���v�����ʢ����(j��)��־�d���ΑcԪ���꣨1198�꣩�R���T���и������������ɽ����������M̎�йŽӹ�ͤ�������^�����_����Q�^����ʿͤ�����f�v����������ˮ������ͤ��ˮ�˲�Ҋ���_���������˷Q���_���{���w�Ϻ�����ɽ��ͬ�꽭ˮƯ���̴��ľ����ͤ߅��ȥ��ʰ��ͤ��������ӯͤ��ҹ?f��n)N���������ˮ�֮����Ƹ�����ɽ���������������L֮�^����ʿ�������_����������һ���������f��(y��n)�����������?zh��n)䡣�w���������˷�������������(y��ng)����ϵ���_��(y��ng)����֮�C(j��)����׃��֮�������^��ͤ����Ⱥ�������أ���ǰ����������ͤ�M����ռ����e5880ƽ������������e746ƽ��������ͤԻ�^��ͤ�����Ҟ��ͤ��ǰͤ����ʮ���_�h����ͤ�����^����ʿ���Ʋ���Ů����������ʥĸ���������롭��[Ԕ��(x��)]

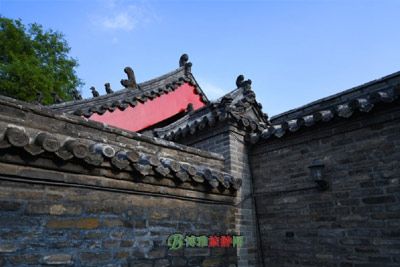

42���ϰ����Ķ�

�������Ķ��������ϰ�ˮ�^�(zh��n)�ĭ���ɽ´��ʼ�����������Ԫ581��618�꣩�����ϰ����Ĵ�ńx֮һ�����Ķ�ԭ��������������������������ϰ���(d��)һ�o���ķ���ɽ̺�һ�����[�ٵ������^(q��)��(n��i)�е��^����?zh��)����w�����������Ĵ��^�����u(y��)�顰Ȫ�τ��E�������Ķ�ʼ����������ȷQ�����������ϰ�����ńx֮һ����Ğ���^�������������ϰ�Ψһ������^��ò�ĵ��̻��������g�д����ڽ��Ļ����f�����������ɑ͐������^���c���ɽ��Q���^���^����������^���������(zh��n)����������������ˎ�(q��)���������ɽo���ɹ�̫���������ӵ����@Щ���f����S�����ڽ��Ļ����S�ྰ�c(di��n)�͵������c���f����ǧ�z�f�|�}�j(lu��)���B������?zh��)���ˮ�w��̶�װ˾�ʯ������ɽ�����������{��ɽ�����������E�r����լ���������ķ�������U���c���Ķ����^�o�������^�c��Ժ������������ӳ��Ȥ�����^��ጵ��wһ�y(t��ng)������[Ԕ��(x��)]

43��÷����

����÷����λ�ڳǎ��^(q��)����ֵ��d����^(q��)��e��Ž������d��÷����(chu��ng)������Ԫ�S���꣨1085�����猎���꣨1103���n��÷�ַ����������猎���꣨1104���n�~���猎��������Ԫ�꣨1111�����쌎�f�������B�d���꣨1137���ĘO���VТ����ʮ���꣨1142���Ĺ�Т���B�d��ʮ���꣨1155��������ͨ�T犣�20���������������g��1403-1422���������ξ����g��1522-1566���������y���f�v���g��1573-1620���ؽ�������������ĸ�-���g��ƽٺ���m(x��)�ޏ�(f��)���ؽ����U(ku��)�����F(xi��n)�¿���e15450ƽ���������������|����ͨ���65.8�ף�ͨ�M(j��n)��234.8�������Ξ�ɽ�T�Ʒ�������������ͤ�����ی��������ã��ό����g��ؽ�(j��ng)�ǣ������(c��)�����������P��������犘ǡ���������S�ã����Ϟ�췿�������e弣���ɮ����������[Ԕ��(x��)]

44�����^���P�m

�������^���P�mλ��ɽ����Ϳ�X��·�жΡ����^Ϫ���α����Pɽ���¶���Ȼ����ˮꑽ�ͨ�������R�����^��ɽ�Pɽ����������λ����ɽ�߄ݼ��D(zhu��n)ֱ�µIJ���β����ƽԭ����ɽ��ˮ��ɽ�ϲ�ľ������Ϫ����ˮ�����������xӳ����ɫ��������һ���Δ��ٵĘO��ȥ̎�������Ή�ˮ���`媣��P�谢ɽʥ�¸�����һ�Z�c(di��n)���˸���Ⱥ�������P�m�ľ��������P�m�����������ϱ��L21.7�����|���10�ס�픏d�L8.8�����8�����d�B�쾮�L9.7�����9�ף���d�߶����1.15������߅ͨ������5��ʯ�A���������쾮���g��һ�K���u���A����б��ƽ���A�������������������Ů������ݻ���һ�������u���A������ϡ�픏d����փ�(n��i)�������ľ���L(f��ng)���_�����㰸��������������ڃ�(n��i)������(n��i)������_(d��)2.7����픏d��5.3�ף��d��4.6����픏d�|���Ɍm�����������������Ж|���ɡ���[Ԕ��(x��)]

45���t܊���H���Y��ُվ�fַ

�����t܊���H���Y��ُվ�fַ���ϼ���λ����Ԫ�^(q��)ݷ���(zh��n)���H�塣��1933�������ڸ���܊�^(q��)��(d��)����7�F(tu��n)����9�F(tu��n)�Ď��������й���Ԫ�^(q��)���H��֧�����r(n��ng)�����h�T�ɲ�Ⱥ���Ĵ��������Ȫ�ݵ�̎��ɢُ�Iʳ�}�����Y���������ϼ����(n��i)���_(d��)��һ����(sh��)������ͨ�^���Ǵ�Ϫ�ڶɿ��������H�������ޡ�����Դ������ɽ�����ǘ���Ϫ��·���D(zhu��n)�\(y��n)����Ϫ�����������������������K�^(q��)�����H�����ϼ�����u�ɞ�t܊���H���Y��ُվ�����o(h��)�����Y�����H߀�����˳��l(w��i)ꠣ����l(w��i)��Ҫ���Y�İ�ȫ���\(y��n)����ֱ���t܊�L��ǰ�����t܊���H���Y��ُվ�������K�^(q��)�\(y��n)�ʹ����oȱ���Y��������t܊܊�¶����������������(j��)�ؽ��O(sh��)�����˷e�Oؕ�I(xi��n)���t܊���H���Y��ُվ�fַ���ϼ����������������F(xi��n)���������ԓ�������ϳ�����ռ����e700��ƽ���ף�������e�s500ƽ�������鴩��ʽӲɽ�ľ��(g��u)�����������ҡ���[Ԕ��(x��)]

46��Ȫ������

����������λ�����Dž^(q��)�S�ڽֺ�ɽ��Ȫ�ݴ��(c��)�����|������ԓ��ԭ�Q����Ժ��ʼ���ڱ���Ӻ�����꣨987�꣩�����絝���g����ˮ�_������������g��1644-1661�꣩��ɽɮɏ���ؽ��������錚�������念����ʮ���꣨1694�꣩�M(j��n)ʿ�S�P�����l(xi��ng)����������wʮ�꣨1884�꣩�l(xi��ng)�����Ԫ��ļ��֮��������ĩ�Ժ��L��ʧ�ޣ�����ռ�����l�R������1981����ؑŮ�֬F(xi��n)��������£��õ����ǏV�����V����λ������������ʿ��֧�־������Ⱥ���1984�귭�������1989���ؽ�ǰ����1990���ؽ����ی��ͬ�r��Ȫ�ݴ���½��N�����A���g���O(sh��)ʩ��1995�귭�������������ǣ�1998���ؽ������ʼ�ɽ���֮Ҏ(gu��)ģ���ַ����M(j��n)��������e��ٶ�ƽ���ס���һ�M(j��n)��ǰ����������g���M(j��n)����g��ǰ���ȡ����ی���������g���M(j��n)�����g����ɽʽ������[Ԕ��(x��)]

47���{ɽ���Е��ҏR

�����{ɽ���Е��ҏRλ�ڂ}ɽ�^(q��)���T�(zh��n)���֪{ɽ���������m������ϵ�����Ͼ������Е���嫽���ļ������������}���������ϼ��塰�������Е��������߿ư��M(j��n)ʿ���ļo(j��)����������������ʮ���꣨1518�꣩�������ʮ���꣨1940�꣩������1987���ٴ��������R��ľ�Y(ji��)��(g��u)�����|�������������T�������������_����������d���쾮�M����ռ��669ƽ���ס��T�Ǟ��Ƙ�ʽ�������������������������������~�ҕ�:�����m���Е��ֹ��ҏR�����T����Ƕһ��ʯ���Ͽ̣����m���������إ�������ޡ����T�ǃ�(n��i)��(c��)���첢�O(sh��)���_���ϸ���ľ��(g��u)�Ľ�ͤ����d������g���M(j��n)��������������ʽľ�Y(ji��)��(g��u)����߅�O(sh��)��������T���҉�Ƕ��һ�K��1.4������1.2�ġ����Е��ҏRӛ��ʯ��������ӛ�d�����Ͼ������Е���̫ٛ��̫�����İ����w��ʮ�����e������콨���������֮�|���S����ʮ���ꡭ��[Ԕ��(x��)]

48������Ĺ�@

��������Ĺ�@����Ĺ�@�ڸ����Ђ}ɽ��Ȫ����1986�꣬���������������A�����ˆT��Ĺ�^(q��)������(n��i)������Ĺ�@ռ����e3120ƽ��������(n��i)��8������Ĺ������������(1372��)���Ї���������_ʼ���������ݱ�ָ��������ͨ�ۿ���������ؕ�����x��ʹ���c�Rʹ���M(j��n)��ʹ����W(xu��)�������˴�ֻ������ڸ��ݵ������(j��)�d���ڴ����ʵ�������ǰ����578���������(sh��)�͵����ᡣ�F(xi��n)���ݵ^(q��)������Ĺ��Ĺ�@��(n��i)8������߀�а�Ȫ���܇�4�������wɽ2�������������W(xu��)У���϶����д����B���(zh��n)���(zh��n)��1����߀�����ó�������ĹĹ��10�������Ĺ�������������������ʽ���ɹ��������ơ���(c��)�������(������)��ɽ����5���ֽM�������ƺ��㡣���ƕ��h������(n��i)�ݰ�����������������(w��)��סַ���������¼�Ĺ�سߴ�����Ƿ�ӳ����vʷ���������F��(sh��)���Y�ϡ��ڸ����Ѕ^(q��)�ڶ��_�P(gu��n)�S���������^����[Ԕ��(x��)]

49�������ďR

���������ďR λ�ڌ���h�p���(zh��n)�����p���(zh��n)С�W(xu��)��(n��i)�������f�v����(1578��)��(chu��ng)������Αc��ʮ����(1817��)�������ʮ��(1840��)��ͬ������(1867��)��2002�����ޡ��F(xi��n)�д�ɵ������|���������17.7�ף��M(j��n)��14��������Ъɽ�������������ʽ��(g��u)�ܡ��ďR���о�����h�vʷ�Č�(sh��)����1989�깫����h���У������ﱣ�o(h��)��λ�������ďRλ�ڸ���ʡ�������p���(zh��n)�������f�v����(1578��)��(chu��ng)������Αc��ʮ����(1817��)�������ʮ��(1840��)��ͬ������(1867��)��2002��������ԭռ����e3000ƽ�������F(xi��n)���ɵ����|������������e400ƽ���������17.7�ף��M(j��n)��14��������Ъɽ픣�����������ʽ��ľ�Y(ji��)��(g��u)�����Lһ�����H����^����ɵ���г�ʥ�������������݅�������Ɏ��Q�|�����T���O(sh��)�T��ʥ����λ��������[Ԕ��(x��)]

50��ӿȪ�»����w

����ӿȪ�»����wλ�ڕx���^(q��)��ɽӿȪ�|�ς�(c��)��ԭ�顰����ͤ����ʼ������Ǭ¡��ʮ���꣨1762�꣩����w���g�Ľ��顰�����w���������ʮ���꣨1934�꣩ʧ��ٚ���1935���ؽ������������O(sh��)Ӌ���Ľ������Ӵu��Y(ji��)��(g��u)�ķ¹�ʽ�������F(xi��n)��ӿȪ���ز��^���м����ﱣ�o(h��)��λ����Ǭ¡��ʮ���������꣨1762�꣩�ٴ���Ǭ¡��ʮ���꣨1764�꣩�������d¡���նU��ļՈ���˱R���ֵ��ڷ�����ǰ������ͤ��ǰ��������������Խ��ɿ�����g���������Ї������a(b��)�㷽֮ȱ��߀���v�a���Ͻ��v�aͤ���cɽ�Tһ�������Խؚ�����ĩ��w���gӿȪ��ס����ɏ�U��������ͤ�Ľ���ޒ���w�����P(gu��n)�𣬲������f���������Ʒ����ԏ�(qi��ng)������ɽ����Ժ�ĭh(hu��n)���������ʮ���꣨1934�꣩���£������wʧ�����Bͬһ߅��ͤ���ȫ�����١������ʮ���꣨1935�꣩ӿȪ��ס��̓�ƺ�����ꐡ���[Ԕ��(x��)]

51���|�������ӽ���Ⱥ

�����|�������ӽ���Ⱥλ����Dž^(q��)�����ֵ��|���Ȼ�壬e��Ž�������������ʷꐵ����ڴ˶���ʼ���u���γɽ���Ⱥ����ʷ��Ҏ(gu��)ģ�������ʼ����������ޣ�����������ͨ���26.8����ͨ�M(j��n)��56�ף�������e1500ƽ����������M(j��n)��Ժʽ��������Ժ�T���u�����Չ���ǰ�d��ǰ�쾮���Џd�����쾮����d�M������d������g���M(j��n)���������ɽ픴���ľ��(g��u)�ܽY(ji��)��(g��u)�����������ξ����꣨1527��������������ꐃ�ͥӖ(x��n)ʯ�������ξ��������¶��S���}�����|�������ӽ���Ⱥ���������м����ﱣ�o(h��)��λ�����o(h��)������1.��c�����|�������≦����1�������������≦����2.5�������������≦����10�������������≦����2.5����2.�c�������|�������≦����0.5�������������≦����1�������������≦����1�������������≦����3�ף�3.�»������|��������[Ԕ��(x��)]

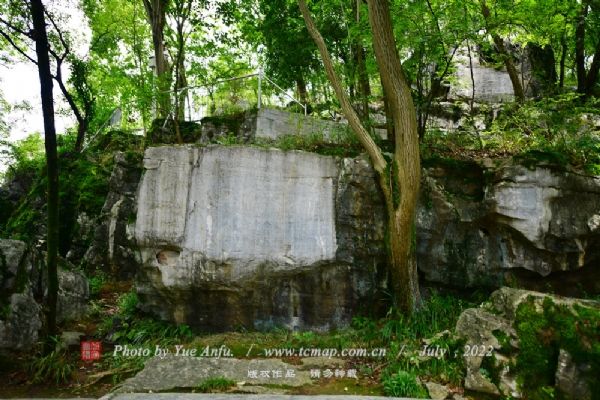

52���ݹ���

�����ݹ���λ����ɽ�����|�����a(b��)ɽ����֮��(c��)������뿹���������^����O(sh��)���㽭�������^�⣨1528��1587�꣩�������ܳ�܊�¼�����Ԫ����̖������ɽ�|���R�ˡ��ξ���ʮһ�꣨1562�꣩�ʱ�֧Ԯ�����������ڌ��M�Z������ţ���������ֶմ������δ�������o�����Գ��صĴ�����������㽭�r�����ݹټ�����ɽƽ�h(yu��n)�_�O(sh��)����L(f��ng)���ձ��o(j��)�书�������ڴ˽��ݹ�������U���F(xi��n)����1918���ؽ�����d����ʯ���������������n����ǰ��ƽ�h(yu��n)�_�����_֮�g����������d�|��ʯ����������һʯ��齣���睡���ʯ���������������ݹ����P̎��ʯ�Ϟ���ʯͤ��ͤ�������R�w�������ʼnێr���a(b��)ɽ�����T���������d���ݹ��������d�ɂ�(c��)���ϑҒ조���������������ʱ�Ԯ�}����������(zh��n)���ݡ�����ƽ�h(yu��n)�c�����ķ��vʷ������������ݹ������������ݹ���d����������꣨��Ԫ1918�꣩������[Ԕ��(x��)]

53����ʯ�����R

������ʯ�����R�ڸ��ݱ�����Ϫ�l(xi��ng)��ʯ��߅���F(xi��n)�R������������ʼ��δԔ���R������������ľ�Y(ji��)��(g��u)���挒16.6�����M(j��n)��24�����R���ɴ��첢�����_������?gu��)��ǵȽM�������������g���M(j��n)�����g������ʽľ��(g��u)�ܣ��p���������߅�O(sh��)�L(f��ng)��������(n��i)�O(sh��)���������ǰ�����쾮�����_�����T�����쾮֮�g���L7.1������6.2�l(w��i)�����߽�2��;��߅�b������������ﻨ�ܸ���;�岢���^�A�������_�ɂ�(c��)�Ď��ǹŘ㺆ª�����ǵ�ľ�������µ�ī�Pӛ�d�˲��֑�������ݳ��ĕr�g�̈́�������:����w��������إ�����d����һ���������w��ʮ������؉��^�ൽ�ˣ��_�_������ױ���ٛ���������α���ٛ�������������������á����ı���ʧ��h(hu��n)�����屾���ʡ������������������d����h(hu��n)̖���������ݡ�����P(gu��n)��������Ԫ�͡���ҹ����ƽ�P(gu��n)��������(j��)��������ʮ���ա�����١�����ȡ��đ��������[Ԕ��(x��)]

54���ŷ�Ħ��ʯ��

�����ŷ�Ħ��ʯ��λ�ڕx���^(q��)�ŷ�ɽ�ŷ��º����Ķ�ʯ�������鿬���������Ѓɶ��������κ�ܵ��}����κ��Ԋ�̞��������������v9�����֏�10�������ģ�ɽ̖��������ŷ�h(hu��n)���ƃ��O��������Ҋ�v���R��ϲ�ؚg��ֻ������һʮ��ǰ�����g���Ի���ɽ�������ʮ�jȻ����Ц������߀����κ������wԪ��q���Һ����ξŷ�κ�ܰ�����������������v3�У������֏�48�������Կ��֏�9�������ģ����O������κ���ھŷ���ɽ�T�zַ߅�д�2��Ħ��ʯ���������ߎX����ͺ���r��������ߎX����|��Ħ�¸�75��������50�������������ָ�19��������15�������ģ����ߎX����r����c���ߎX���ͬһ�r��(c��)���|��Ħ�¸�55��������40�������������֏�20�������ģ�����r�r���мy�̣��Ƿ��r���������l(xi��ng)�˂��f��Ԫ谵��ŷ��r���ڴˎrʯ��˯�X���Ѻ�ք���ʯ����[Ԕ��(x��)]

55���Ѱ�����

�����Ѱ�����λ�ڂ}ɽ�^(q��)�����(zh��n)������^(q��)��߅������ƽ���꣨999��������ʮ���꣨1379����Ѱ��h���������f�v���꣨1580�꣩���Ѱ��h���h�ΏU������Ğ�Ѱ��f�\(y��n)�����Ľ����ɽ��������ܶ��M(j��n)���������ռ��1092ƽ����������������ǰ��ͥԺ���ù����ėlʯ䁵ء�������߅�ć����њ��������д�����0.9������0.75�������L150�����^(q��)�����ﱣ�o(h��)��λ��ԓ������Ŀǰ�}ɽ�^(q��)�F(xi��n)��Ψһ�������zַ���h�ý����F(xi��n)�����M(j��n)��ľ��(g��u)���挒18.2�ף��M(j��n)��60������e1092ƽ���ס�һ�M(j��n)��ǰ�d��������g���M(j��n)�����g������ʽľ��(g��u)�������ܑ�ɽ������M(j��n)ͥԺ�ù����ėlʯ䁵أ��ڶ��M(j��n)������������ʽľ��(g��u)����������g���M(j��n)�����g���ȣ����ܑ�ɽ픡���Ժ�ԉKʯ䁵���ͥ����һ�ž������M(j��n)�鴩��ʽľ��(g��u)����������g���M(j��n)�����g��Ӳɽ�������Ժ�o��ʯ��ɽ����@����[Ԕ��(x��)]

�����_����(li��n)�j(lu��)վ�fַλ�������к����^(q��)�f߅�(zh��n)�ɽ��픸���Ȼ�����_����̎�����������Ρ���̩����̎���������㣬�������}���Γ���_չ�����1931�������ǰϦ���ɞ��}�мt܊�Γ������--��������Ҫ(li��n)�j(lu��)վ��1931�꣬ꐽ��µ�ͬ־��(d��ng)�r��(n��i)ס�֭����������h��������ʹ��֧�ֵ����h�M���Դ˞��(j��)�c(di��n)�_չ�����������l(f��)���r(n��ng)��M���r(n��ng)�����_չ���衢����������ȶ��������ǰϦ���S��谡��¼�ԓ��ĺ��������־�����ï�õ�������(n��i)���Γ�ꠜ�(zh��n)��ɢ�l(f��)�Ă��������N�ĸ�����(bi��o)�Z���_����ʼ�����Ƴ���ԭ����������ռ��10���ɮͽ��ǧ���������Ό��Ӷ��꣨��Ԫ1254�꣩�ٴ�������Ԫ�������ڱ������ɞ�U����ֱ����������ĩ���g��ԭַ���ؽ���������e720ƽ���ס��F(xi��n)����ʯ�����R������������ҵ��������_����(li��n)�j(lu��)վ�fַ��1997��12�±�����h�ˡ���[Ԕ��(x��)]

57�����R

�������R�������м����ﱣ�o(h��)��λ��λ�ڸ���ʡ�����Ђ}ɽ�^(q��)�����(zh��n)���ȴ����Ǹ���ʡ����ȫ�����еķǸ��ǿh�������l(xi��ng)�(zh��n)һ���R��Ҳ�Ǹ��ݵ^(q��)Ŀǰ�H��ă����R֮һ�����Rλ�ڸ���ʡ�����Ђ}ɽ�^(q��)�����(zh��n)���ȴ���ʼ�������Σ����ɻ�ʮ�꣨1482�꣩������ؽ���������ʮ���꣨1521�꣩��¡�c���꣨1568�꣩�����������f�v��ʮ���꣨1594�꣩�����ܿ�����Y����������*�����V��������������ȣ�1810�꣩���̲��Е�������ٴγ��ޡ����Rռ����e1048ƽ�������R���������д��쾮���������T�ǡ�ˮ���������T�ȣ�ռ����e1048ƽ������������ľ�Y(ji��)��(g��u)�����5�g���M(j��n)��7�g������ʽ��̧��ľ�Y(ji��)��(g��u)������Ъɽ픡����(n��i)���п��������Rǰ�ę����T����6���A��ʯ����11�lʯ����12�Kʯ���M��3��ʯ�T����7�����挒1����[Ԕ��(x��)]

58���V��(y��ng)�R

�����V��(y��ng)�Rλ���XϪ���γ��ڸ������Rľ��(g��u)�����|���������������g���M(j��n)�����g������Ъɽ픡���(n��i)�����h�}Խ��۫�����Ӱ��R�������R��(n��i)�д�����ͬ�����꣨��Ԫ1865�꣩�ؽ����XϪ���R������ʯ�������롰���R���ɡ������g�ַQ֮�顰���R���R�������f�Ŵ�ɽ�g�о��X�鐺���h�}Խ��۫�����Ӱ��R�����䚢֮���������E�������������콨�R�Լ����R��ʼ�����g��Ԕ��Ŀǰ����ľS��ӛ䛞���ؑԪʮ�꣨��Ԫ794�꣩�^��ʹ�����Rò���t�ؽ��ڴ�ǰ������ͨ���꣨��Ԫ865�꣩�^��ʹ������R���ɞ����J��Αc�vԪ�꣨��Ԫ1046�꣩�����������c�v���꣨��Ԫ1051�꣩�������ı���������Ǭ¡���g�ؽ���ͬ�����꣨��Ԫ1865�꣩���ؽ���1949������������Ƴ����š������ڏR��(n��i)�O(sh��)���X��С�W(xu��)�����ٵ�1980���Ԟ�С�W(xu��)��1961�꣬�XϪ�V����[Ԕ��(x��)]

59����Ϫ�Gַ

������Ϫ�Gַλ�ڸ����л�Ϫ�(zh��n)�v������һ������(sh��)��36�G����Ҫ�ֲ��ڰ�������ɽ���v����i��ʯ�ɣ�y��u����ĺ��Tɽ������ƺ�������Ďׂ�ɽ�^���ϱ��L�s1.7������������36�G��������l(xi��ng)��־��ӛ�d�����vʯ��������G���E������s���������ֺ��������ص�������1956����������·�r���l(f��)�F(xi��n)�Gַ���C��(sh��)־�������P(gu��n)��G��ӛ�d���Gַ�ѷe�Ӹ�1��5.8������30�ס��Ѱl(f��)�F(xi��n)�ɂ����θG����ַ���G����u�|(zh��)�Y(ji��)��(g��u)���u���w�e��28��18��5�������v������������z����Ҫ��ϻ�����|����|����֧Ȧ�ȸG�ߺ��N�����������ɼ����Ę�(bi��o)��������������������ƿ�������t�������w�͟��K���б���ע�ӣ�������Ӷ�����ɫ�����Ԟ������o���S�����в��ְ��ԣ�߀�������ĺ������b����п̻���ӡ���̈́������y��кɻ����ջ����Ҽy�����y��ɏ����ȡ���(j��ng)�b������Ҫ�顭��[Ԕ��(x��)]

60���x��լ

�����x��լ��һ����4̖������������ﱣ�o(h��)��λ����ĩ����ԭ��ٻ�סլ�����D(zhu��n)�A�S�x�����������M(j��n)���Ό������ԇ���������ʽľ��(g��u)�����p��ʽ����p�ش��T���|���R�փɂ�(c��)���R�^�������ȴ��T���T�^�����T�^�����ς�(c��)�м�ɽ���~������ʯ����T��ͥԺ������������������ǰԺͥ���N�в軨��������������쾮���d��������g���M(j��n)��������ľ��(g��u)�ܣ���30����ľ�������p��픣��R��ʽɽ��������ȸ�����������ȽԾ���(x��)������ˇ�������dǰ���ȵ���䁴�ʯ�壬��ʯ���A(ch��)���ܸ�����E�R��ʮ����Ф�ȡ��T�������T��ʯ����T�ȣ����������������ܵ�ȫ�����ľ�Ƴ�����d�ķۉ���������һ���ܵġ������֣��֏�1������Ȧ�ĽǷN����ֻ��������ӳ��Ȥ������������Ҳ��ܡ������^���������p�{���Ȼ�߅�y�������(c��)���T��ͨ���d�����dС���ᭇ��Ҳ�Ǽ�����S�����n�x�ӵܵĵط���������[Ԕ��(x��)]