�ϳ���ʡ�����ﱣ�o(h��)��λ��B

�Ĵ�ʡ ����� ��h �ϲ��h �x�]�h ����h �Iɽ�h ����^(q��) ��ƺ�^(q��) 협c�^(q��) �ϳ���������E �ϳ��мtɫ���� �ϳ������˹ʾ� �ϳ���ʮ������ 4A���^(q��) �ϳ���ʮ���c ȫ�� �ϳ����خa(ch��n) �ϳ�����ʳ �ϳ��е����W(w��ng) �ϳ������� [�ƄӰ�]

1����mԺ�L(f��ng)ˮ�Ļ����^(q��) AAAA

����ʡ�����ﱣ�o(h��)��λ��mԺ��λ����г��ϣ����������m�l(xi��ng)������������Ļ�������ƴ����ČW(xu��)��Ԭ�����L(f��ng)�����Ⱥ��遶��������@�����^�����������f������Ҳ���������@������mԺ��o(j��)��������������mԺԭ���f���_��ţ��ͤ���������^����Ƚ�����ʼ����������������꣨�����������ؽ�����Ӻ�����������λ��R�����~��������p����Ъɽʽ������_��ʽ�ݼ������ϴִ���������g����.���ף��M(j��n)�����g����.�������^����������g���M(j��n)�����g����B��ʽ�ʹ���ʽ�Y(ji��)��(g��u)��Y(ji��)�ϵĽ������F(xi��n)�ɵ�������ռ�أ�����������e������ƽ���ס���m�l(xi��ng)������mԺ��������Ԭ������������ČW(xu��)�g(sh��)�ϵĺ�������������˵�Ĺ��Ҳ��Ӟ�������L(f��ng)Ĺ�������_ɽ�ϣ�Ĺǰ�С���̫ʷ����L(f��ng)֮Ĺ���������L(f��ng)�^��Ԭ���Ĺ���^��ɽ����������������ǰ�R��mԺ���c��L(f��ng)Ĺ�b�b��������[Ԕ��(x��)]

2���������� AAAA

����1�������V������������������ą^(q��)�����̎������ӳ���ۺ��ľ���һ�����������ĵ������������Θ��ص����������y(li��n)�뵽���������Ğ���Ʒ����������ȡ�����������ց������ı���ʯ������ʯȫ����ʯ����������6.83�ף���3���������O(sh��)Ӌ��83���ף�Ԣ�⏈��������83�q���g�������ϲ�����Ļ��yԢ�������Ğ����Լ�������韵�һ��������ʯ�������ë��ϯ�����������ĸ߶��u�r�������ߣ�����֮����Ҳ!�������ؑcՄ�����g�����������ͱ��F(xi��n)�˸߶ȵ���������ͪ���������Ҋ����ë��ϯ���ɵøЇ@:���ϰ���������һ������������ă��������������@�������DŽe��������������������֮����Ҳ!����ʲôë��ϯ���я�������������������������?�����������^������Ԫ����Ҳ�������һ��������ʿ���mȻ��������ĩ��߀���������������ȫȻ�]���峯�z���L(f��ng)�⡭��[Ԕ��(x��)]

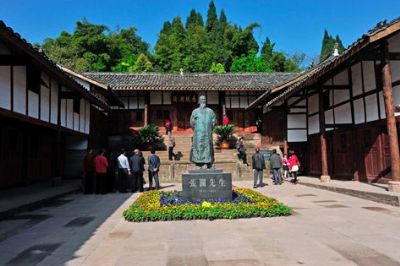

3���ϳ��_����ʾ� AAA

�����ϳ��_����ʾӏ�협c�^(q��)�ǃ�(n��i)���l(f��)���(q��)܇��ʮ��������ɵ��_(d��)�����ڳǽ����P�(zh��n)��Ȫ�δ���_����ʾӡ�1906��5��31�����_������Q�����@�����ڴ�����������20�ꡣ�ʾӞ����w���g����һ������Ժʽľ�Y(ji��)��(g��u)�������߷�����e�s300ƽ�������ʾ����������ݣ��ɂ�(c��)�������͎���������(c��)�錢܊���丸ĸ���P�����N�����s���g���ʾ�ǰ��Ժ�������������_���䌢܊�����~�����|��(c��)�������������������200������b�������L(f��ng)������ĕ������L����Ʒ�����м����h�͇����I(l��ng)��(d��o)�˵��}�~��Ҳ���������ҵ��֮���߀�м��l(xi��ng)����ľ��������o(h��)������ռ�ط�����|����19�ף���������30������������4����������24��������[Ԕ��(x��)]

4��С��ɽĦ������

����С��ɽĦ������λ���Ĵ�ʡ��h�|�Ϸ��s15����ĺ����(zh��n)�ɽ�����cԓ�(zh��n)�Ŀ�Ԫ�zַ�\ɽ�ʳ��b�b�������亣�θ߶�600.1����ɽ����|����������ԓ̎����λ��ɽ�w�������|�����200���ס��ɖ|�������Ξ����^�������������ɶ���ǧ����������ĩ��С��ɽ���_ʼ�˷��������R�Ľ��O(sh��)��ԭ�е��^���w��������R��(j��ng)�������քe��1958����S�M(j��n)��1966����ĸ�б�������ԓ̎��ͨ���y������������������\���������O(sh��)�c�Ɖľ����Ǻܷ�����ǧ���������ڶ�ʮ���o(j��)���~��������ӱ��ڶ������������棬��������Ҳ��ĩ�ܵ��^���@�Ɖ�������(j��)����^���҂�(c��)һ�K���±����wӛ�d����Ǭ¡ʮ���꣨��Ԫ1749�꣩�������^ɽ�Ϻ��R�����ⲻҊ�κ�����ӛ�d��1983�깫����h���ı���λǰ�������M(j��n)�����ޏ�(f��)��1994�깫�����м����ﱣ�o(h��)����[Ԕ��(x��)]

5����f�ǹŽ���Ⱥ

������f���ڽ���h�����ڵص��ܿ��(zh��n)������\���(zh��n)���c�h�Ǹ����꽭�����������\��ɽ�����Rɽ���������f����ɽ��ˮ���ݏV�����Ž���Ⱥ�F(xi��n)��Ҫ���ďR����R������R����h(hu��n)��Ժ������������������̎�M���������ڷ��A��һƽ������ķ�����(n��i)���ɖ|����혽��ŵ�����ɽ�������|�˞������������˞������W(xu��)�������˞��ďR���϶˞����R��ȫ��������e��һ�f��ǧ���ƽ���ף����w������ʮ�������g�����䳯��Ԟ���������ƫ�|����ϵ���ľ�Y(ji��)��(g��u)����������ʳǣ�����h�\���(zh��n)���������f�qͨ�����(��Ԫ697��)��������h������Ԫ������Ԫʮ���꣨��Ԫ1278�꣩��ͬ������������������꣨��Ԫ1913�꣩�����ݞ���h������ź��1957��12��15��ֹ��ԓ�(zh��n)һֱ����h�������\���(zh��n)�����ݿh������һǧ����ʮһ�������������lj����Ⱥ��ڑ�(zh��n)�y���塭��[Ԕ��(x��)]

6���ϲ������

���������λ�ڹ����l(xi��ng)���g���p��ɴ彻��̎��������e��26036ƽ�������Ž����L(f��ng)ζ��������ݺꂥ����vʷ�ƾ�����M�����Ĺ�����ɫ���ʡ�2003�걻����(zh��n)�������c���ﱣ�o(h��)��λ����(j��)ӛ�d��ԓ�Rʼ���Ƴ����g���v��(j��ng)��(sh��)���꣬���ѳɞ���Ю�(d��ng)?sh��)��Լ���߅�l(xi��ng)�(zh��n)�ķ���ʥ����ÿ�궼�Пo��(sh��)�ˁ����SԸ���\������ѳɞ鮔(d��ng)?sh��)������ϲ��h���ϳ��е��L(f��ng)��������2003��ǰ�������һֱ�c�ϲ��h�����l(xi��ng)�ڶ�С�W(xu��)���������c���������^У��������������У����(d��ng)�����@���x�^���ĺ��ӌ�����µĸ����Ȟ���̣��e�����w��������µĴ�ؘ�����һ��һ�õĶ�С�W(xu��)�����M(j��n)���Լ�����ӛ���������}Ŀ�顶�ҵČW(xu��)У���͡�����¡������ڈ���µ�̎ƫ�h(yu��n)�Լ���(d��ng)?sh��)����ﱣ�o(h��)�����_չ�������������ںܾ���ǰ���F(xi��n)�^��(d��ng)?sh��)ز����˚�������Ŀ�Ц�О顣����?003��ǰ�������һֱδ������(zh��n)�顭��[Ԕ��(x��)]

7�������R�Ʒ�

���������Rʯ�Ʒ�λ���ϳ��м���^(q��)��¡�l(xi��ng)�����R���Ʒ��X������Ϫˮ��䣣�������ɽ�h(hu��n)�����Ʒ����������ʮ���꣨1837�꣩����������|������ʯ�������������_�g��ľ�Y(ji��)��(g��u)���������5.28�ף�ͨ��11�����Ʒ��lʯ��������ʯ¶������0.21��������߅�L0.61������ʯ��4����������5.97����߅����4.76�������������������̿����(li��n)��������̣����X÷��ѩ�������������ߠN���m�����|����̣��������x�L���Ʊ��h(yu��n)���Ա���(ji��)�vտ¶������ָ�0.17������0.18�ס�����ǰ��������(c��)��ʩ�б���ʯ���g����\������T�D��������(c��)����քeꎿ̡������������������ۡ�����ϲ���֣��������̎μy����Ʒ������T����ʩ�л�����ȸ�棬ȸ������������B�D�����g�T����������\������F�p�P�D���|�ϴ��g�T�����������p֦���܈D����������[Ԕ��(x��)]

8����¼o(j��)���

������¼o(j��)��أ��x�]�h��1.���ͬ־�ʾӼo(j��)���^���o(h��)�������|��֮���������250�ף�����܊��������150�����������߷���100�ף��������T�V������150�������O(sh��)���Ƶ؎������o(h��)������|����50������������150������������100����������100����2.��¸�ĸ�ʾӱ��o(h��)��������|100�������A��ǰ��·������50������·����������120�����ж��_����25�������������O(sh��)���Ƶ؎������o(h��)������|���ϸ�����50�ף���������30����������25����3.�������������Ĺ���o(h��)�������|���ж��ط���40�ף������҂�(c��)犑�(y��ng)��������20�����������(c��)������20��������ͣ܇������25�ס����O(sh��)���Ƶ؎������o(h��)������|����200������������10������������30�ף�������25����4.�����ĸ�̫����Ĺ���o(h��)������Ĺ����|70�ף����ϡ���[Ԕ��(x��)]

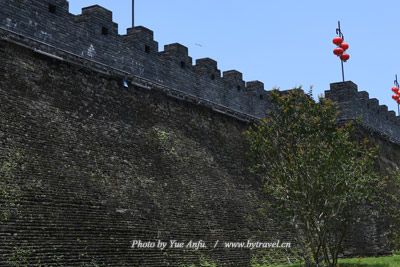

9���x�]�����

����λ�ڃx�]�h�^���(zh��n)������Ĉ���£���һ̎������õ�����Ž����������������־������L(f��ng)��Ř������¶������;������������ɣ����ИO�ߵ�ˇ�g(sh��)�͚vʷ�rֵ���ڈ���£��γ���Ԫ��f(xi��)�������ˡ��Р�Ԫ����ĸ�����Ĺ��£��ڮ�(d��ng)?sh��)�����Մ�������ռ�?10ƽ������������e666.2ƽ���ס�ǰ��������ͨ���19�ף�ͨ�M(j��n)��12.3���������Y(ji��)��(g��u)�����ܑ�ɽʽ������ϸ�С���ߣ�ͨ��6�����ܸ�3.5�������弉ʯ�A���́������������������3�g19�����M(j��n)��15.6����̧�������Y(ji��)��(g��u)�����ܑ�ɽ����ϸ�С�������ܸ�3.3����ͨ��7.25����ӛ�߿��������ǰ������ʩ���������8���������^������a�g������D(zhu��n)��������������^���4�����a�g���4�������;����������������Y(ji��)��(g��u)��(w��n)�������ИO�ߵ��о��rֵ����ƫ�����4�g12�����M(j��n)��8.17�ס���[Ԕ��(x��)]

10���ϲ��R�Ҵ�Ժ

�����R�Ҵ�Ժλ�������l(xi��ng)��Ƭ�����R���x�c�����S�ϵĵ������R�Y�������R�Y����xԊ������ͨ��ˇ����ĩ����ھ������������A�������峯������Ʒ��㕣��������������������ʮ�(d��ng)�r��(d��ng)?sh��)��˷Q���Ϡ�����Q�R���Ϡ���������������Ժʼ������Αc��ʮһ�꣨��Ԫ1816�꣩��ռ����e1600ƽ������������e784ƽ�����������v�r3���������������ɰ��������R�Ҵ�Ժ��������ռ����e1600ƽ���ף�������e784ƽ�������Ϸ��挒26.4�ף��M(j��n)��9��������?gu��)�����?8.7�ף��M(j��n)��4�����·��挒28.1�ף��M(j��n)��6.1������Ժ���Н����Ĵ��������L(f��ng)ζ��Ժ��(n��i)�Tͥ���Q�����������������ݵ��������£��Y(ji��)��(g��u)���������w��������ܑ�ɽ������������������Y(ji��)��(g��u)���Ϸ������ݼ����҂�(c��)�g��ƽ��������?gu��)������·�����һ��һ�����е��_�ȵ���������Ժ��ľ�|(zh��)Ⱥ�w��������[Ԕ��(x��)]

11���ϲ��V���R

�����V���Rλ��ʯȪ�l(xi��ng)�V���壬�������絝���꣨1636�꣩����ǰ����������?gu��)����M���ĺ�Ժʽ�R������ǰ��������g22.5�����M(j��n)��11.3�������������g23.8�����M(j��n)��12.5�ס�����?gu��)�������韶��g7.8�����M(j��n)��6.28�ס�ռ����e1397ƽ�������ɴ�䎟֪����̖�ۏأ����������V���Rԭ���Ʒ������_��ǰ��ͺ����IJ��ֽM����ʮ�����o(j��)��ʮ������Ʒ������_��ǰ������F(xi��n)ֻ���º�����˵�������e�ִ���������ݺꂥ�f��(y��n)��Ժ��(n��i)���Ҹ��л��_һ������߅���_������һ�������G�䣬��߅���_��(n��i)��һ���Ϲ����ں��������ذ�������һ�K�ʯ�������_���ʯ���͕��l(f��)�����İ��������R�Tǰ�пھ����������쾮�M�r������(n��i)���ʯ�����ˮ�����c�ʯ�ľ��x�ڰ����������y���@������ͨ���������ں������������ϣ����߳��L���Ĵ猒����[Ԕ��(x��)]

12���ϲ��ďR

�����ϲ��h�ďRλ���ďR������(j��)�����t��������һ�y(t��ng)־�������������W(xu��)У��������ʮ�ˣ������Ď�ȫ�������������f�v�����Ĵ���־�����h־����ʮһ�����������W(xu��)�����������S͢��ȱO(ji��n)�ޡ��Ĵ�ͨ־���W(xu��)У־����Ӻ������汾�����峣������N���ޡ��Ĵ�ͨ־���W(xu��)У־��������W(xu��)�\�����p�������ʷ�^���롶���Ᵽ����־���������Ԫ��̶�ʮ�����a�̱���ӛ�d���ϲ��h�ďR��(chu��ng)������������ʮ�������ޣ�ͨ���ܽ܉����T��������ĩ�����峯֪�h�����������塤����c�������앳�_(d��)�����ޣ��������ϲ��h־����������ʮ���꣨1849���̱���������ݛ�ء���R�����_ӛ�d�ďR�ڿh���е�λ�ü����֣����ďR�ڌW(xu��)�֡���ʥ�����ďR�������������ďR�|���l(xi��ng)�t�����ďR�������x���������Ö|����(ji��)Т���������Ö|�������H�@����W(xu��)�IJ��������Ȱ������ďR�Ľ�����Ҳ�����ˌW(xu��)У�Ľ���������[Ԕ��(x��)]

13���ʳػ�����

����������λ�ڠIɽ�h�ʳ��(zh��n)÷��������ϵ���������꣨1824�꣩�Iɽ�h�h����������������������F�θ�33��2���������^�L3��8����플�߅�L2�������Ō��������գ�����������ΡȻ������ÿ�����T���б����e�������T���Ͽ�ʯ��(li��n)���������@����ˮ�����ε��ㆢ��ɽ���Ͽ��������������ϴ������T�~��ꎿ̡�����������������������������ӡ��Ōӷքe睿̡����ӡ�������С������������ҫ�ϘO���������\���𡱙M����ʯ�~�ϣ����x��A�F���J��������(g��u)������ϵ������T����ÿ�����J֮�gʩɏ����㕽ӣ��Ӻ��J�ķ��Ķ�����������������һ����������ԭ�в��L���F(xi��n)��ģ�������������T��ԭ�~�T��������D��������ĩ������ד���������(n��i)��ʯ��88�����P�����ϡ�ֱͨ������{�R�h(yu��n)������ɽΡ������ˮ�鎧����ߵ�����M���۵�������������ƌW(xu��)���Y(ji��)��(g��u)����������[Ԕ��(x��)]

14���ϳ���

�����ϳ���λ���ϲ��|���(zh��n)�ϳ��´嶨�Xɽ�µ��P���������(zh��n)5����h��30�����������ɽ�h(hu��n)����һ���ij����ɰ��������¾�ɽ������(j��)��Ǭ¡��ʮ���꣨1764�꣩�ġ���(f��)���a���ϳ��¹��±������ƣ������Xɽ�ϳ��£������xҲ���v��������ǰ���S���ˣ������r�S�ܣ�֮�a(ch��n)���x�����г����I������������������ʷ����հ��֮��ԁ��ͯ������ͯ����֮ٝ�~��֪����֮��ܯ�A���ص���ͬ�x�����C��ʼ���ڕx�����������g�Қ��ҽ���Ԫ������Ԫ���꣨1266�꣩����(d��ng)?sh��)ؾ�ʿ���ǵ��˾��Y�ؽ���Ҏ(gu��)ģ�ꂥ�����ʢ���Rռ��20������ɽ�ݶ����������������۵�����������^�������ش�������犹Ķ�����ɮ�ἰ��弶�ʮ���g���˵���협c���������Ľ�ͨҪ���������نT�c���ˌW(xu��)ʿÿ�ڴ��v��ͣ�����}Ԋ����������������ʮ���꣨1519�꣩����ԓ��ס��ɮ�½��������ϳ��¿�����[Ԕ��(x��)]

15������x���rʯ��

�����x���r���Q��Ԫ�����ַQ�_�ǎr���ώr����������λ�ڴ���ɽ������������ػ�Ϫ���ϣ��ӎn̎��Ҋһ��Ȼ�rѨ���L����������s�����ף�Ѩ�ڸߣ����S����ɽȪ���ώr���a�������R��rѨǰ�����ɏ�ء�����������ʡ�A��ܳ���������������������ꐈ��š�ꐈ�����ꐈ��ɰ����ڴ��x���������x���r�������š����ɸ��Р�Ԫ��������Ԫ������������������������࣬�������T���������pȫ��������(ji��)��ʹ���ɞ錢܊�������������������������}����ޱͤ�������ַQ�_�ǎr������������ֵܿ��e���Ѓɠ�Ԫһ�M(j��n)ʿ������������һ���������H����������������ˮ����ؕ�I(xi��n)�ܴ����r���wĽ���QꐼҞ顰��Ԫ����֮�ҡ�����ˮ�����ҡ��������������x���ĵط����������ˁ��L���}������������Т�ڴ������g�����̫���ѷ���ڴ˽��������á����Ķ��γɘO�����F�����ľ��^���x���r������[Ԕ��(x��)]

16�����������

����������������ַQ�Y������λ�ڶY���½�����(c��)������˹�m����Y�݈����������������һ�M(j��n)�ĺ�Ժʽ�ķ��彨���������Ǵ���������ǎ������T���t�ɖř������������T�M����ԓ��������һ�����յ���˹�־��Y�����念�����g����v��(j��ng)�����������F(xi��n)��Ҏ(gu��)ģ�������һ�������봨��������������ܓp��(y��n)������(z��i)���������ܿ�300���f���µ������������ʼ�����念�����꣨1669�꣩���r�ɱ����(zh��n)�_�R���Ƽ�������Ƚ�(j��ng)�k��ϵ��ꃸ���ľ���ҷ������A�X���O(sh��)Ӌ�������rռ��3�����������������ȫ������������֮һ�����О�ʡ���c���ﱣ�o(h��)��λ���Ї���˹�m�̅f(xi��)�������О�ȫ���Y���Ž�������������֮һ���ɞ鱾�ػ���������˹�ֽ����M(j��n)���ڽ̻�ӵ���Ҫ������1994��12��15�ձ��ϳ��������������������ﱣ�o(h��)��λ���������c���T�|��������g����ɽʽ��������С���[Ԕ��(x��)]

17����ͨ�����R

���������R���ϳ��м���^(q��)�����ϼs40������λ�ڼ���^(q��)��ͨ�(zh��n)�����R����M��ʼ������Ǭ¡��ʮ���꣨��Ԫ1784�꣩��������|���ɖ|�����քe���IJ������^��������(g��u)�ɣ�ռ����e1205ƽ������������e�s700ƽ���ס������R�����һ�������IJ��۾��ďR�������������Ӻ���ɞ��IJ��۾���˾���£������e��ԇ���ɴ˿�Ҋ������������IJ��۾�����ˣ��@�������IJ��۾��ďR��ȡ���������R������200����vʷ�������R�����@һ����Ӱ����h(yu��n)�������R������һ�l����Ҳ�������R�����������R�ӭh(hu��n)�@�����R�|���������^�������R���ڴ���Ҳ��ȡ���顰�����R�塱���^�������������ˮЪɽľ�Y(ji��)��(g��u)���wʽ���������ͪ��������w��(g��u)��������ԭò�����кܸߵĚvʷ��ˇ�g(sh��)���о��rֵ���^����H���ܽY(ji��)��(g��u)������200��ǰ��ԭ����δ���κθ�׃����ֲ���(g��u)��Ҳ�����˚vʷ����[Ԕ��(x��)]

18���t���r(n��ng)�f

�����t���r(n��ng)�f��λ�������(zh��n)���ִ�������1958�����F(xi��n)��Y�á��������������e2600ƽ���ס��Y�������16.1�����M(j��n)��36�ף�����8.6�����u�콨����������ľ����������ǰӲɽ��Ъɽʽ�����ס�ޘ����F(xi��n)���������u�콨����������ľ���������ܑ�ɽʽ�����С����������һ�����p��ʽ�����29.6�ף��M(j��n)��9.3������������ʽ�����33.3�����M(j��n)��9.03���������p��ʽ�����25.9�����M(j��n)��9.3�ס�1958�����Կ�·�������S�M(j��n)��������������Þ�ָ����ȫ������Ӣ�������s�����������ܲ��M(j��n)�빲�a(ch��n)���x�ĸ߳��������r(n��ng)��W(xu��)��(x��)�K(li��n)�������w�r(n��ng)�f���k����ʳ�ã��r(n��ng)��ͬ����ͬס��ͬ�ڄӡ�ԭ�ϳ�h��ӹ������ִ�����ȫ�h��������������1�����900���˷���ȫ������������w�r(n��ng)�f�����˶Y��1����ס�ޘ�4��������������t��ָ�����ޡ���[Ԕ��(x��)]

19�����Ҙ�

�������Ҙ�(�����������ӡ�)�������R�l(xi��ng)�����v��1������ϵ�������^�_���f��(zh��n)�۵�ԭ�����h�Ќ�����奵��l(xi��ng)�g�e����ԓ��ʼ����1927�����v��(j��ng)���꾫��(x��)�̶�����������e2700ƽ������ռ��11�������Ҙ��������|����ɽ���������P�{���ݺꂥ�����־��������КWʽ�����ĺ���ͦ�Σ�������ʽ���y(t��ng)�ĹŘ������Ժ��(n��i)��ɽ������ľ�h��;Ժ-����������ľ���졣�����К�����ɽ֮�����h(yu��n)���Ъ{���C��֮�������Ҙ���˱��u����н��F(xi��n)����(bi��o)־�Խ���֮һ���Ҙ��滨��ľ���_(d��)��ʮ��N�����ļ��L����һ�w���ճ��껨�_��һ�ҡ��_�h���������m���D÷��˪��;�tõ������ĵ����������ͥ�@���P�P�F��qǧ�������G�t�������ٻ��R��Ⱥ���L���G�����Ҙ����������ƽ�꽨�������^֮һ(�ɶ����ϳ������R��һ��)����ɂ�̫̫���Ă���Ů(��Ůһ��)���ڴ������ס�^����š���[Ԕ��(x��)]

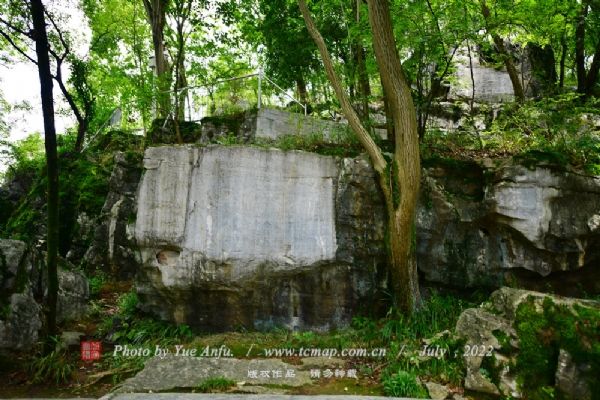

20������ɽʯ��

��������ɽʯ��λ�ڱP���(zh��n)����������꽭������ɽһ���͎r������Ħ�r����ƴ����̡���s����ӛ����ԓ�����ƴ��ڕr���^̫���ČW(xu��)������������м�힓P���γɶ�Ϭ�֣�ۯ���^(q��)��ξ��ֶ����s�����䲷�ӽK��֮�صĹ�������������������ϵԴ����r����������������ɽʯ����������s����ӛ��������ɽʯ�̿�����ƴ�v���꣨768�꣩�����1200������睿��ڻ���ɽ�������10.4�Ďr��������һ����2.1������1.8�Ĝ\��������(n��i)���ƴ��ڕr̫���ČW(xu��)��������ġ���s����ӛ�����Լ����ϼ���Ěvʷ���w���Լ�������˵Ğ�ٱ�����(j��ng)�v������ӛ������һ����0.4�����L2.2��С��������ɽʯ����1982��l(f��)�F(xi��n)�ԁ�����������^�ߵĚvʷ��ˇ�g(sh��)�ͿƌW(xu��)�rֵ�ѽ�(j��ng)���u��ʡ�����c���o(h��)���ʡ���ﱣ�o(h��)�������T���ѻ���ɽʯ������������������c�Ŀ�M(j��n)�С���[Ԕ��(x��)]

![�x�]�����](http://h.usatour.com.cn/tour/85/head/85460.gif)