┌Mų▌╩ą╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĮķĮB

ĮŁ╬„╩Ī ╚Į╩ą š┬žĢģ^(q©▒) ╚½─Ž┐h ┼dć°(gu©«)┐h Ģ■(hu©¼)▓²┐h ²ł─Ž╩ą ┌M┐hģ^(q©▒) ė┌Č╝┐h ╔Ž¬q┐h ╩»│Ū┐h īÄČ╝┐h īż×§┐h ┤¾ėÓ┐h ░▓▀h(yu©Żn)┐h │ń┴x┐h Č©─Ž┐h ą┼žS┐h ─Ž┐Ąģ^(q©▒) ┌Mų▌╩ą╬─╬’╣┼█E ┌Mų▌╩ą╝t╔½┬├ė╬ ┌Mų▌╩ą├¹╚╦╣╩Šė ┌Mų▌╩ą▓®╬’^ ┌Mų▌╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ 4AŠ░ģ^(q©▒) ┌Mų▌╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ┌Mų▌╩ą╩«┤¾├Ō┘M(f©©i)Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ┌Mų▌╩ą╠ž«a(ch©Żn) ┌Mų▌╩ą├└╩│ ┌Mų▌╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ┌Mų▌╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

1Īó┤¾╩ź╦┬╦■

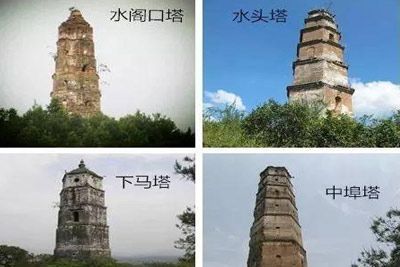

ĪĪĪĪ┌Mų▌┤¾╩ź╦┬╦■┤Ż┴óė┌┐h│Ū▒▒ėńŻ¼Š┼īė┴∙ĮŪŻ¼Ė▀50ČÓ├ūŻ¼╬Ī╚╗ēčė^Ż¼Į©ė┌▒▒╦╬Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼×ķŲĮ├µ┴∙ĮŪą╬Š┼╝ē(j©¬)śŪķw╩Į┤u╦■Ż¼┤¾╩ź╦┬╦■Š┼īė╩«░╦╝ē(j©¬)Ż¼ųžą▐║¾Ė▀66.45├ūŻ¼╩ĘĘQĪ░┴ĶŽ÷Į^ĒöŻ¼═©╩Ī¤o(w©▓)ęįéÉ▒╚Ī▒Ż¼×ķĮŁ─Ž¼F(xi©żn)┤µūŅĖ▀╦╬╦■Ż¼┐░ĘQĪ░ĮŁ─ŽĄ┌ę╗╦■Ī░┤¾╩ź╦┬╦■×ķŠ┼╝ē(j©¬)┴∙├µśŪķw╩Į┤u╦■Ż¼┤®▒┌ŲĮū∙Ż¼╦■ā╚(n©©i)śŪ╣▓17īėŻ¼ėą├„░Ąīėų«ĘųĪŻ├┐╝ē(j©¬)įO(sh©©)ėąŲĮū∙Īóķ▄Īó└╚ĪóÖ┌ŚUĪó┤u»BØŁ│÷ķ▄Ż¼ķ▄Ž┬×ķ┤uŲ÷Ņ~Ę╗Ż¼Ė„īė▒┘ėąšµ╝┘ķTĖ„╚²éĆ(g©©)ĪŻ╦■╔ĒĖ„ĮŪ×ķ░╦└Ōų∙ĪŻ╦■ā╚(n©©i)ėąįÕŠ«▓ó└Lėą▓╩└LŻ¼╦■Ēö×ķĘ╗Ż¼╦■äxė╔Ė▓┼ĶĪóŽÓ▌åĪóīÜųķĄ╚ĮM│╔ĪŻ╦■ū∙š╝Ąž90ŲĮĘĮ├ūŻ¼1953─Ļ║═1954─Ļć°(gu©«)╝ę╬─╬’Šųį°2┤╬üĒ(l©ói)┐h┐╝▓ņŻ¼Ą┌ę╗┤╬╚ĪŽ┬─ŠĄ±Ž±ę╗ūŻ¼Ń~ÕXöĄ(sh©┤)├ČŻ¼ę╗×ķĪ░ķ_(k©Īi)į¬Ī▒ę╗×ķĪ░┤¾ė^Ī▒ĪŻĄ┌Č■┤╬░l(f©Ī)¼F(xi©żn)─ŠĄ±Ž±ę╗ūŻ¼Ž±╔ŽėąŃæ╬─Ż¼įŲĪ░ųņ╚~╩Ž╝░Ų▐üĒ(l©ói)┤¾╩ź╦┬Ż¼į┌╦■╔Ž╣®B(y©Żng)Ż¼ęę│¾─Ļ╩«ę╗į┬X╚šŅ}Ī▒Ż¼ūų█E╔nä┼Ż¼╦Ų╦╬╚╦╩ų█EŻ¼ę“╦■╔Ž░l(f©Ī)¼F(xi©żn)─ŠĄ±Ž±ŃæĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

2ĪóČ©─Žć·╬▌

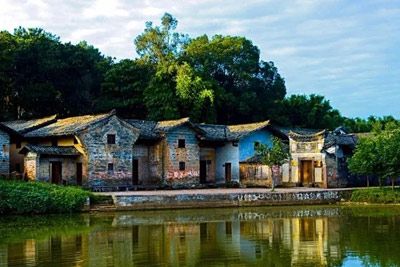

ĪĪĪĪČ©─Žć·╬▌Ż©║¼▄ć▓Į╗óą╬ć·Ż©║¼ĘĮ╩Ž╦Į█ėŻ®Īó├„▀h(yu©Żn)Ą┌ć·Īó╠½╣½░╦ĮŪć·Ż©║¼ÓŹ╩Ž╦Į█ėŻ®Ż®Č©─Žć·╬▌Ż¼╩Ū┌M─Ž┐═╝ęć·╬▌Ą─ę╗▓┐ĘųŻ¼Ęų▓╝į┌ĮŁ╬„╩Ī┌Mų▌╩ąČ©─Ž┐hŠ│ā╚(n©©i)Ż¼▒Ż┤µĖ„ŅÉ┐═╝ęć·╬▌200ėÓū∙ĪŻČ©─ŽĄžģ^(q©▒)Ż¼Ī░ć·Ī▒ū„×ķ├±ŠėŻ¼ūŅįńęŖ(ji©żn)ė┌ŪÕ│§ĪŻć·╬▌į┌┌M─Ž┤¾┴┐│÷¼F(xi©żn)Ż¼▓óą╬│╔ęÄ(gu©®)─Ż║═╠ž╔½╩Ūį┌ŪÕ┤·ųą═ĒŲ┌ĪŻ├±ć°(gu©«)║¾Ż¼Č©─Žć·╬▌▒Ń╔┘Į©įņĪŻČ©─Žć·╬▌░³║¼▄ć▓Į╗óą╬ć·Īó├„▀h(yu©Żn)Ą┌ć·Īó╠½╣½░╦ĮŪć·Ą╚Ż¼▓╗═¼ė┌ķ}╬„ė└Č©┐═╝ęć·╬▌Ż¼Č©─ŽĄ─ć·╬▌═╗│÷Ą─╩ŪŅ^Ż¼╝┤ęį╗óŅ^×ķķT├µĪŻę“┤╦×ķ╗óŅ^ć·╬▌Ż¼ėųĮą╗óą╬╬▌ĪŻ─²Š█ų°┐═╝ę╚╦Ą─Ū┌ä┌ųŪ╗█Ż¼╩Ūųąć°(gu©«)Ė╗ėą╠ž╔½Ą─é„Įy(t©»ng)Į©ų■ą╬╩Įų«ę╗Ż¼╩Ū┐═╝ę╬─╗»Ą─Ž¾š„ĪŻ2019─Ļ3į┬7╚šŻ¼Č©─Žć·╬▌Ż©║¼▄ć▓Į╗óą╬ć·Īó├„▀h(yu©Żn)Ą┌ć·Īó╠½╣½░╦ĮŪć·Ż®▒╗┴ą×ķĄ┌┴∙┼·ĮŁ╬„╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻČ©─Ž┐hÄū║§Ė„Ól(xi©Īng)µé(zh©©n)Š∙ėąć·╬▌Ż¼ČÓė├╔·═┴║╗ų■ē”¾wŻ¼╬▌Ēöą╬╩ĮČÓ×ķæę╔ĮŻ¼×ķŲõ╦¹┐h╦∙╔┘ęŖ(ji©żn)ĪŻČ©─ŽĄ─ć·╬▌Ż¼│Ż×ķ║╗═┴ē”Ż¼╬▌ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

3Īó░ū·ś┤Õ╣┼Į©ų■╚║

ĪĪĪĪ░ū·ś┤Õ╣┼Į©ų■╚║Ż©║¼╗ų┴ę╣½ņ¶(║¼į║ē”ĪóŲņŚU╩»6ĮM)Īó═§╠½Ę“╚╦ņ¶Īó┼dÅ═(f©┤)╠├(║¼į║ē”Ż®Īó┼Õė±╠├Ż©║¼į║ē”Ż®ĪóĖŻ╔±ÅR(║¼į║ē”Ż®ĪóĢ°(sh©▒)¾╠├(║¼į║ē”Ż®Īó╠m╔Ų╠├Īó╣░Žķ╠├Ż©║¼į║ē”ĪóķTśŪĪóŻ®Ģ°(sh©▒)╔²╠├ĪóČ”ĖŻ╠├Ż®░ū·ś┤Õ╬╗ė┌ĮŁ╬„╩Ī┌M┐hĄ─ūŅ▒▒Č╦Ż¼┼■ÓÅ┼dć°(gu©«)┐h║═╚f(w©żn)░▓┐hŻ¼╣╩ėąĪ░ę╗─_╠ż╚²┐hĪ▒ų«ĘQĪŻ░ū·ś┤ÕĄ├├¹ė┌╦╬ĮB┼d┴∙─ĻŻ©1136─ĻŻ®Ż¼░ū·ś╩ŪĮŁ─Ž▒Ż┤µūŅ═Ļ║├ūŅ╝»ųąĄ─┐═╝ę╣┼┤Õ┬õŻ¼▒Ż┴¶ų°┤¾┴┐═Ļš¹Ą─├„ŪÕ╣┼Į©ų■Ż¼ęį╝░ØŌ║±Ą─┌M─Ž┐═╝ę╬─╗»ĪŻļmÜvĮø(j©®ng)860ČÓ─ĻĄ─’L(f©źng)┤ĄėĻ┤“Ż¼ę└╚╗▒Ż┤µėą┤¾ąĪ▓╗Ą╚ę╗Č©ęÄ(gu©®)─ŻĄ─╠├╬▌Ż¼ņ¶ėŅ╣▓69ū∙ĪŻ[1-3]2006─Ļ╚ļ▀xĪ░ųąć°(gu©«)╩«┤¾╣┼┤ÕĪ▒ĪŻĄĮ─┐Ū░×ķų╣Ż¼░ū·ś┤Õ╩ŪĮŁ╬„▒Ż┤µūŅ═Ļ║├ūŅ╝»ųąĄ─┐═╝ę╣┼┤Õ┬õŻ¼ļmÜvĮø(j©®ng)860ČÓ─ĻĄ─’L(f©źng)┤ĄėĻ┤“Ż¼ę└╚╗▒Ż┤µėą┤¾ąĪ▓╗Ą╚Īóę╗Č©ęÄ(gu©®)─ŻĄ─╠├╬▌Īóņ¶ėŅ╣▓69ū∙ĪŻį┌2006─Ļ9į┬18╚šė┌║■─Ž╣Ļ¢(y©óng)ķ]─╗Ą─Ī░ųąć°(gu©«)│╗ų▌╔·æB(t©żi)(├±╦ū├±Šė)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ╗ø┌MŽµ▀ģ┐vĻĀ(du©¼)±vĄž┼fųĘ╬╗ė┌Č©─Ž┐hÄh├└╔Įµé(zh©©n)žS▒│┤Õ╣┼Ąž╚~╬▌ĪŻ1945─Ļ11į┬Ż¼¢|ĮŁ┐vĻĀ(du©¼)Ą┌3ų¦ĻĀ(du©¼)▐D(zhu©Żn)ęŲĄĮŠ┼▀B╔Įģ^(q©▒)▀M(j©¼n)ąąė╬ō¶æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ż¼┼cĄžĘĮ³hĮM┐Ś╚ĪĄ├┬ō(li©ón)ŽĄ║¾│╔┴ó┴╦ųą╣▓Š┼▀B╔Įģ^(q©▒)╣ż╬»ĪŻ▓┐ĻĀ(du©¼)×ķ▒Ńė┌╗Ņäė(d©░ng)Ż¼ī”(du©¼)═ŌĖ─ĘQ×ķŠ┼▀B╔Į╚╦├±ūįąl(w©©i)┐éĻĀ(du©¼)ĪŻĻÉØ╔ŲĮĪóÅłą┬Ė„┬╩1éĆ(g©©)ųąĻĀ(du©¼)Ž╚║¾▀M(j©¼n)╚ļČ©─Ž╚²║ÓĄ─╣┼ĄžĪó╣┼┐ėĪóžS▒│Īó├▐▒╗╣ĪĪó░Õ▓║Īóū¾░╬ĪóŽ¬╬▓Ą╚Ąž╗Ņäė(d©░ng)ĪŻ1946─Ļ6į┬Ż¼¢|┐vų„┴”▒▒│Ę╔Į¢|¤¤┼_(t©ói)Ż¼┴¶Ž┬ģŪęŃĪó═§▒ļĪó┴ųńRŪ’ĪóĻÉīŹ(sh©¬)╠─Ą╚57├¹ųĖæ(zh©żn)åT├ž├▄▐D(zhu©Żn)ęŲĄĮČ©─Ž╚²║ÓĄ─╣┼ĄžŻ¼│╔┴ó┴╦ųą╣▓Š┼▀B╔Įģ^(q©▒)┼RĢr(sh©¬)╣żū„╬»åTĢ■(hu©¼)Ż¼ģŪęŃ╚╬Ģ°(sh©▒)ėøŻ¼═¼Ģr(sh©¬)│╔┴ó╗ø┌M▀ģ╚╦├±┴xė┬┐éĻĀ(du©¼)Ż¼Ęų│╔3éĆ(g©©)ąĪĘųĻĀ(du©¼)Ęų╔óļ[▒╬ĪŻŲõųąĄ┌3ąĪĘųĻĀ(du©¼)ė╔ģŪęŃ┬╩ŅI(l©½ng)Ż¼į┌╚²║ÓĄ─╣┼ĄžĪó╣┼┐ėĪóžS▒│Īó├▐▒╗╣ĪĪó╬Õ╗©ßųę╗Ħ╗Ņäė(d©░ng)ĪŻ1947─Ļ┤║Ż¼ųą╣▓ÅV¢|ģ^(q©▒)╬»øQČ©│╔┴óųą╣▓Š┼▀B╔Įģ^(q©▒)╣żū„╬»åTĢ■(hu©¼)Ż¼ć└(y©ón)╔ą├±╚╬Ģ°(sh©▒)ėøĪŻ1948─Ļ12į┬Ż¼ųą╣▓ųąčļŽŃĖ█ĘųŠųøQČ©│╔┴óųąĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

5Īó┌Mų▌╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)┼fŠė

ĪĪĪĪ1939─Ļ╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)ĄĮ┌M─Ž║¾Ż¼į┌┤╦Į©┴ó╣┘█ĪŻ¼Å─1940─Ļų┴1945─ĻŻ¼╦¹║═Ų▐ūė--Č╝ūĪį┌▀@└’ĪŻüĒ(l©ói)▀^(gu©░)▀@└’Ą─▀Ćėą░ū│ńņ¹ęį╝░╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)Ą─Ą▄Ą▄╩YŠĢć°(gu©«)ĪŻ╣┘█Īę└╔Į░°╦«Ż¼Łh(hu©ón)Š│ā×(y©Łu)├└ĪŻ▀@╩Ū░┤šš╬„ĘĮĮ©ų■Ą─╠ž╔½Į©įņĄ─ę╗éĆ(g©©)ąĪäe╩¹Ż¼į║ā╚(n©©i)░ūė±╠m╩Ū1941─Ļ╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)Ž╚╔·ėH╩ųĘNĄ─ĪŻ┼fŠėā╚(n©©i)ėąę╗ēKĪ░ėą╣”╬─Į╠Ī▒Ą──ŠžęŻ¼╩Ū╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)Ž╚╔·Ģ°(sh©▒)┘ø(z©©ng)ĮoĮŁ╬„░▓▀h(yu©Żn)┐hÜWĻ¢(y©óng)š±Ž╚╔·Ą─Ż¼ÜWĻ¢(y©óng)š±ę“?y©żn)ķŠĶ┐Ņę╗╚f(w©żn)į¬Ż¼ą▐Į©┴╦░▓▀h(yu©Żn)ųąīW(xu©”)Ż¼╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)ėX(ju©”)Ą├╦¹┐Č┐«┐╔’L(f©źng)Ż¼╦∙ęįŠ═Ņ}īæ(xi©¦)│÷┴╦▀@ēKžę┘ø(z©©ng)Įo╦¹ĪŻĪČą┬┌M─Ž╝ęė¢(x©┤n)ĪĘŻ¼╩Ū╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)Ž╚╔·«ö(d©Īng)─Ļį┌┌Mų▌Ą─Ģr(sh©¬)║“Ė∙ō■(j©┤)ĪČųņūė╝ęė¢(x©┤n)ĪĘĄ─Ė±┬╔║═ĒŹ╬─īæ(xi©¦)Ą─Ż¼ę¬Ū¾─ą┼«└ŽėūČ╝Ģ■(hu©¼)ūxŻ¼Č╝─▄▒│šbĪŻ┌Mų▌║▄ČÓ└Ž╚╦ų┴Į±▀Ć─▄▒││÷▀@╩ūĪČą┬┌M─Ž╝ęė¢(x©┤n)ĪĘĪŻ╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)Ž╚╔·Ą─┼P╩ęŻ¼▀@ę╗Åł▐k╣½ū└╩Ū╦¹ė├▀^(gu©░)Ą─įŁ╬’Ż¼╩Ū╦¹Ą─╦ŠÖC(j©®)į┌1997─ĻŠĶ┘ø(z©©ng)│÷üĒ(l©ói)Ą─ĪŻį┌╦¹ūė┼«Ą─┼P╩ę└’Ż¼ų„ę¬ĻÉ┴ąĄ─╩Ū║═╩YĮø(j©®ng)ć°(gu©«)Ž╚╔·ėąĻP(gu©Īn)Ą─╬─╩Ę┘Y┴Ž║═ę╗ą®ššŲ¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ╬─╬õē╬╝t╦─▄Ŗ▄Ŗ▓┐┼fųĘ╬╗ė┌Ģ■(hu©¼)▓²┐h╬─╬õē╬µé(zh©©n)¢|Įų11╠¢(h©żo)Ż¼─Ļ┤·×ķ1930─ĻŻ¼2018─Ļ3į┬Ż¼╣½▓╝×ķĮŁ╬„╩ĪĄ┌┴∙┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ╝t╦─▄Ŗ▄Ŗ▓┐┼fųĘŻ©┤¾│╔ĄŅŻ®╩╝Į©ė┌▒▒╦╬═ĒŲ┌╦╬žæ─ĻķgŻ©1102-1106Ż®Ż¼ų┴─Ž╦╬Ū¼Ą└┴∙─ĻŻ©1170─ĻŻ®Ż¼┐h┴ŅÅł¼g│½ūhųžĮ©Ż¼Üv╚²─Ļ╩╝│╔ĪŻŪ¼Ą└Š┼─ĻŻ©1173─ĻŻ®Ż¼ų¬┌Mų▌Ė«▄Ŗų▌║ķ▀~į┌ĪČ┌Mų▌Ģ■(hu©¼)▓²ųžĮ©īW(xu©”)ėøĪĘę╗╬─ųąėø╩÷Ż║ųžĮ©┐hīW(xu©”)ų«╩┬Ż¼ė╔┐h┴ŅÅł¼g╔Ņ│½Ųõ╩╝Ż╗└^╚╬┐h┴Ņ╔“┴ß│╝īŹ(sh©¬)ĮKų«ĪŻųžĮ©║¾Ż¼ŲõęÄ(gu©®)─Ż▀Ć┼fž×Į±Īó░┘ķ║ęĒ╚ńĪó┐²ž°ķ¤ķ¤ĪŻų▒ĄĮį¬┤·ų┴š²ųąŻ©╝s1353─ĻŻ®Ż¼┐hīW(xu©”)▒╗┤¾╗¤²Ü¦ĪŻų¬┐h│ŻĘĮēžųžĮ©Ż¼Ė─×ķų▌īW(xu©”)Ż¼├„║ķ╬õį¬─ĻŻ©1368─ĻŻ®▓├ų▌Å═(f©┤)┐hŻ¼Å═(f©┤)ĘQ┐hīW(xu©”)ĪŻ├„║ķ╬õ╬ņ╔ĻŻ¼ų¬┐hÅł╣═Įė┌¢|▒▒ėńŻ¼╚╔╔Ļ╗ĪŻė└śĘ(l©©)╣’╬┤Ż¼ų¬┐h═§╬─ū╬ųžĮ©Ż╗│╔╗»╚╔│Įų¬┐h┴║Øō┘Å(g©░u)Ū¦æ¶░ūŁé╣╩š¼Ż¼ęū│Ū┌“ÅRĄžĪóöU(ku©░)Č°ą┬ų«ĪŻ├„╚f(w©żn)Üv╦─╩«╚²─ĻŻ©1625─ĻŻ®Ż¼ų¬┐h├░ē¶(m©©ng)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

7Īó╔Ž▄ć┼╦╩Žū┌ņ¶

ĪĪĪĪ╔Ž▄ć┼╦╩Žū┌ņ¶╬╗ė┌īż×§┐h╝¬╠ȵé(zh©©n)╔Ž▄ć┤ÕŻ¼─Ļ┤·×ķŪÕ┐Ą╬§╦─╩«┴∙─Ļ(1707─Ļ)ĪŻīż×§╝¬╠ȵé(zh©©n)╔Ž▄ć┤ÕĄ─┼╦╩Žū┌ņ¶Ż¼╩╝Į©ė┌ŪÕ┤·┐Ą╬§╦─╩«┴∙─ĻŻ©╣½į¬1707─ĻŻ®Ż¼1993─ĻĄ┌Č■┤╬ųžą▐Ż©Ą┌ę╗┤╬ųžą▐į┌Ū¼┬Ī─ĻķgŻ®Ż¼š╝Ąž├µĘe1233ŲĮĘĮ├ūĪŻņ¶╠├Ū░ę╗Ń³ŪÕ│║Ą─į┬│žŻ¼╝╚╝{’L(f©źng)╦«Ż¼ėų╩ŪŽ¹Ę└╦«į┤ĪŻņ¶╠├š²ųą╩Ū3ķ_(k©Īi)ķgĄ─┤u╗ņĮ©ų■Ż¼įO(sh©©)ėą└╚ķT║═▒¦╣─╩»Ż¼ļAŪ░┴óėąę╗ī”(du©¼)╝t╩»¬{ĪŻ▀M(j©¼n)╚ļū┌ņ¶Ż¼Ū░║¾ā╔▀M(j©¼n)Ż¼▀@╩Ū┌M─Žū┌ņ¶Ą─│ŻęŖ(ji©żn)Ė±ŠųĪŻųąķgĄ─īÆ┤¾╠ņŠ«Ż¼│╔×ķ║óūėéāĄ─µęśĘ(l©©)ł÷(ch©Żng)╦∙ĪŻ╔ŽÅdūµ²ÉųąŻ¼Ę┼ų├ų°īż×§┼╦╩Žķ_(k©Īi)╗∙ūµ┼╦╚╬Ą─┼Ų╬╗ĪŻŠSą▐Ą─ņ¶╠├╗∙▒Š▒Ż│ų┴╦┼fųŲĪŻ═Ōē”Ą─╩»┤░╩Ū═©Ą±łD░Ė╬─ūųčb’ŚŻ¼┤¾┴║═»ų∙╔ŽČ╦Ķéū„ÖŠČĘüĒ(l©ói)│ą═ą╔Ž├µĄ─Įń┴║Ż¼│ą═ąĶņĄ─±äĘÕę▓Ą±│╔ę╗ų╗╗Ņņ`╗Ņ¼F(xi©żn)Ą─┼P¬{Ż¼¬{▒│╔Ž±äų°ę╗Čõ╩óķ_(k©Īi)Ą─║╔╔ÅŻ¼╚²Įń┴║╔ŽĄ─╝╣ų∙╔ĮņFįŲ┼c╦─Įń┴║╔ŽĄ─±äĘÕŽÓ▀BŻ¼į÷╝ėĮń┴║Ą─ĘĆ(w©¦n)Č©ąįŻ¼│╔×ķ┌M─Žņ¶╠├Į©ų■Ą─ę╗╠ÄĄžĘĮ╠ž╔½ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)ųąčļÖC(j©®)ĻP(gu©Īn)┼fųĘ╚║(║¼┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)ųąčļ┐é╣®Įo▓┐┼fųĘĪó┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)ųąčļć°(gu©«)╝ęŃyąą┼fųĘĪó┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)ųąčļ▀\(y©┤n)▌ö▀B┼fųĘĪó┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)╝t▄Ŗ╣®õN║Žū„╔ń┼fųĘĪó┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)ųąčļ▒°╣żÅS┼fųĘĪó┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)ųąčļ▄Ŗģ^(q©▒)š■ų╬▓┐┼fųĘĪó┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)š■ų╬▒Żąl(w©©i)Šų┼fųĘ)Ż¼2018─Ļ3į┬Ż¼╣½▓╝×ķĮŁ╬„╩ĪĄ┌┴∙┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ┴¶╩ž╠Kģ^(q©▒)ųąčļÖC(j©®)ĻP(gu©Īn)┼fųĘ╚║╬╗ė┌Ģ■(hu©¼)▓²┐h░ū∙ZÓl(xi©Īng)Ķ„┐ė┤ÕŻ¼┼fųĘ×ķ«ö(d©Īng)?sh©┤)žé„Įy(t©»ng)├±ŠėĮ©ų■Ż¼═┴╗“┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼Į©ė┌ŪÕ─®Īó├±ć°(gu©«)Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼Ė„┼fųĘķgŽÓŠÓ2╣½└’ĘČć·ā╚(n©©i)ĪŻš¹éĆ(g©©)┼fųĘ╚║Ż¼Į©ų■├µĘe╝s×ķ2300ŲĮĘĮ├ūĪŻ┼fųĘā╚(n©©i)┴¶ėą╠Kģ^(q©▒)ś╦(bi©Īo)šZ(y©│)Ż¼ė╔┐é╣®Įo▓┐Īóųąčļć°(gu©«)╝ęŃyąąĪó▀\(y©┤n)▌ö▀BĪó╣®õN║Žū„╔ńĪó▒°╣żÅSĪóš■ų╬▓┐Īóš■ų╬▒Żąl(w©©i)ŠųĄ╚┼fųĘĮM│╔ĪŻ1934─Ļ10į┬13╚šŻ¼ųąčļĘųŠų║═ųąčļš■Ė«▐k╩┬╠Äį┌╚Įą¹▓╝│╔┴óŻ¼ĒŚ(xi©żng)ėó╚╬ųąčļĘųŠųĢ°(sh©▒)ėøŻ¼ĻÉęŃ╚╬ųąčļš■Ė«▐k╩┬╠Äų„╚╬ĪŻųąčļĘųŠųĪóųąčļš■Ė«▐k╩┬╠Ä║═ųąčļ▄Ŗģ^(q©▒)Ż©1934─Ļ10į┬22ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

9Īó╚Į²łųķ╦■

ĪĪĪĪ╚Į²łųķ╦■╦ūĘQ░ū╦■Ż¼ū∙┬õė┌╚Į╩ąģ^(q©▒)╬„─ŽĘĮŽ“╝s3000├ūų«ŠdĮŁ║ė┼ŽĪŻįō╠Äę“╦■Į©╦┬Ż¼ę“╦┬Č°įO(sh©©)Ąž├¹Ż¼╦■Ž┬╦┬▀@ę╗Üv╩ĘĄž├¹ę╗ų▒čžė├ų┴Į±ĪŻĮ³─ĻüĒ(l©ói)Ż¼╚Į│Ū╩ąĮ©įO(sh©©)čĖ╦┘░l(f©Ī)š╣Ż¼²łųķ╦■╝░┼cų«┼■ÓÅĄ─╚Į╩ą┴ę╩┐╝o(j©¼)─Ņ^Īóųą╚A╠KŠS░Ż╣▓║═ć°(gu©«)Üv╩Ę╝o(j©¼)─Ņ^Īó░┘┐h┴ų╚┌×ķę╗¾wŻ¼│╔×ķ╬ę╩ąųžę¬Ą─│Ū╩ął@┴ųŠ░ė^╝░┬├ė╬Š░³c(di©Żn)Š░ģ^(q©▒)ĪŻ²łųķ╦■╩Ū╚ĮĄõą═Ą─╦«┐┌╦■Ż¼╩Ū╚Į│Ū╩ąĄ─ųžę¬ś╦(bi©Īo)ųŠĪŻ²łųķ╦■╩╝Į©ė┌├„┤·╚f(w©żn)Üv╚╔ę·─ĻŻ©1602─ĻŻ®Ż¼ŪÕ┤·Ą└╣Ō╩«░╦─ĻŻ©1838─ĻŻ®╬„ĻP(gu©Īn)ŚŅ╩ŽŠĶ┘Yųžą▐Ż¼ę╗Š┼╚²╦──Ļį┘┤╬ŠSą▐Ż¼▓óęį╦■×ķųąą─▒┘Į©└ń═ź╣½ł@ĪŻįō╦■×ķŠ┼╝ē(j©¬)┴∙├µŻ¼▒┌ā╚(n©©i)š█╔Ž╩ĮŻ¼┐╔čžļA╠▌ų┴╦■ĒöŻ╗╦■Ė▀34├ūŻ¼Ąūīė-39.4├ūŻ¼ā╚(n©©i)ÅĮ2.85├ūŻ¼ē”║±4.38├ūŻ╗Ēöīėē”║±2.73├ūŻ¼ā╚(n©©i)ÅĮ1.75├ūŻ╗×ķ┤u╩»ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ā╚(n©©i)═Ō╩»╗ęĘ█╦óŻ╗╦■╗∙┴∙ĮŪ╠Äė├ąĪ─©ĮŪų∙ĄA(ch©│)Ż╗Ą┌ę╗╝ē(j©¬)ėą╚²ķT┐╔╚ļ╦■ā╚(n©©i)Ż¼Ą┌Č■╝ē(j©¬)ŲŻ¼ā╚(n©©i)īėĖ„╝ē(j©¬)Š∙õüėąśŪĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

10Īóė┌Č╝═┴╦■

ĪĪĪĪė┌Č╝═┴╦■╬╗ė┌ĮŁ╬„╩Īė┌Č╝┐h│Ūų▄▀ģŻ¼░³└©╦«ķw┐┌╦■Īóųą▓║╦■Īó╦«Ņ^╦■ĪóŽ┬±R╦■ĪŻ╦«ķw┐┌╦■╬╗ė┌ė┌Č╝┐h║╠žSµé(zh©©n)╩hł@┤ÕŻ¼ėų├¹╬─ĘÕ╦■ĪŻ╩Ūū∙┴∙▀ģŲ▀īėśŪķw╩Į═┴╦■Ż¼╦■¾w×ķ╚²║Ž═┴░µų■Č°│╔Ż¼┤u»BØŁ│÷ķ▄Ż¼īÜ║∙╠JĒöŻ¼Ė▀27├ūŻ¼Ąūīė▀ģķL(zh©Żng)4.52├ūŻ¼║±2├ūĪŻį┌Ą┌Č■īė╔ŽŪČėąę╗ēK╝t╩»žęŻ¼╔ŽĻÄ┐╠ė┌Č╝ų¬┐hĖĄŠ}Ņ}īæ(xi©¦)Ą─Ī░╬─Än┬¢ąŃĪ▒╦─éĆ(g©©)┤¾┐¼ūųĪŻ╦■Ąūīė▒┘ėąę╗ķTŻ¼ā╚(n©©i)×ķ┐š═▓╩ĮŻ¼įŁėą╩«╚²īėÖM─Š┴║ŽÓÕe(cu©░)╝▄įO(sh©©)Ż¼Į±┤¾ČÓąÓ┬õĪŻō■(j©┤)ŪÕ═¼ų╬░µĪČė┌Č╝┐hųŠĪĘ▌dŻ¼įō╦■Į©ė┌ŪÕŪ¼┬ĪČ■─ĻŻ©1737Ż®ĪŻųą▓║╦■╬╗ė┌ė┌Č╝┐h┴_█Ļµé(zh©©n)ųą▓║┤ÕŻ¼ėų├¹Åh×æ╦■ĪŻ┴∙▀ģŲ▀īėśŪķw╩ĮŻ¼╦■¾w×ķ╚²║Ž═┴░µų■Č°│╔Ż¼┤u»BØŁ│÷ķ▄Ż¼Ė▀36├ūŻ¼Ąūīė▀ģķL(zh©Żng)4.3├ūŻ¼║±1.6├ūĪŻĄūīė▒▒Ž“▒┘ę╗ķTŻ¼╦■ā╚(n©©i)ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)×ķ┐š═▓╩ĮŻ¼įŁĖ„īėėą─Š┴║░ÕŻ¼Į±Š▀ąÓ┬õĪŻĄ┌Č■īė?x©┤n)|─Ž├µ║═╬„▒▒├µķ_(k©Īi)╣░ą╬┤░┐ūŻ¼Ųõ╦³Ė„īėĖ„├µŠ∙×ķ├ż┤░ĪŻŪÕ═¼ų╬░µĪČė┌Č╝┐hųŠĪĘėø▌dįō╦■Į©ė┌Ū¼┬ĪĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

11Īó²ł╣ŌīÜ╦■

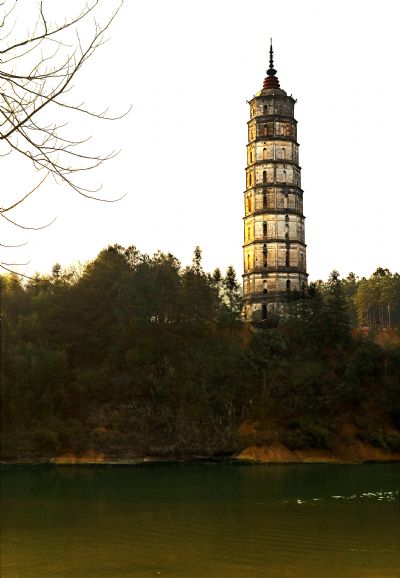

ĪĪĪĪ²ł╣ŌīÜ╦■╬╗ė┌Ģ■(hu©¼)▓²┐h│ŪĄ─╬„▒▒ĘĮŽ“╝s2╣½└’Ż¼╬╗ī┘ą┴ĘĮŻ¼ŲõąŪŽ¾╬╗ė┌Č■╩«░╦╦▐Ą─┐³╦▐┼cŖõ╦▐ų«ķgŻ¼Ąž╠ÄžĢĮŁĄ─ū¾░ČŻ¼ū°┬õį┌žĢĮŁ▀ģę╗ū∙ęįųą╔·┤·ūŽ╔½Ēō(y©©)Är×ķ╗∙ÄrĄ─ąĪ╔ĮÄX╔ŽŻ¼╩Ūę╗ū∙ęįĻP(gu©Īn)ör╦«┐┌╣”─▄×ķų„Ż¼═¼Ģr(sh©¬)Š▀éõ╬─ĘÕ╣”─▄Ą─Ī░’L(f©źng)╦«Ī▒Š░╣Ō╦■ĪŻ²ł╣ŌīÜ╦■╩╝Į©ė┌├„│»╠ņåó╦──ĻŻ©╣½į¬1624Ż®Ż¼ÜvĮø(j©®ng)58─ĻŻ¼ė┌┐Ą╬§╚╔╬ņŻ©1682Ż®─ĻĮ©įņ│╔╣”Ż¼ŠÓĮ±ėą380ČÓ─ĻĄ─Üv╩ĘĪŻ²ł╣ŌīÜ╦■╬╗ė┌ŽµĮŁ║ėĮø(j©®ng)┐h│Ū╬„┴„╚²└’ū¾Ż¼╬╗ī┘ą┴ĘĮŻ¼ŲõąŪŽ¾╬╗ė┌Č■╩«░╦╦▐Ą─┐³╦▐┼cŖõ╦▐ų«ķgĪŻ²ł╣ŌīÜ╦■╦■Ė▀38.89├ūŻ¼╦■╔Ē8├µŻ¼Ąūīė▀ģķL(zh©Żng)4.61├ūŻ¼╦■ĄūūŅķL(zh©Żng)ī”(du©¼)ĮŪŠĆķL(zh©Żng)12.16├ūŻ¼╦■╗∙š╝Ąž├µĘe116ŲĮĘĮ├ūŻ¼×ķ8├µ9īėśŪķw╩Į┤u╦■Ż¼ā╚(n©©i)▓┐×ķĪ░▒┌ā╚(n©©i)š█╔ŽŻ¼ļp╔ŽļpŽ┬Ī▒╩ĮĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼╩Ū┌M─Ž¼F(xi©żn)┤µ├„ŪÕ╣┼╦■¾w┴┐ūŅ┤¾Ą─ę╗’L(f©źng)╦«Š░ė^╦■ĪŻō■(j©┤)╩Ę┴Žėø▌dŻ¼į┌Į©┤╦╦■Ū░400─ĻųąŻ¼Ģ■(hu©¼)▓²▓┼│÷▀^(gu©░)ę╗éĆ(g©©)▀M(j©¼n)╩┐Ż¼22éĆ(g©©)┼e╚╦ĪŻ▀@ū∙īÜ╦■Į©│╔║¾ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

12ĪóČ┤Ņ^ųņĄ┬┼fŠė

ĪĪĪĪČ┤Ņ^ųņĄ┬┼fŠė╬╗ė┌Č┤Ņ^Ól(xi©Īng)Č┤Ņ^«īūÕ┤ÕŻ¼įōĮ©ų■╩╝Į©ė┌├„│»║¾Ų┌Ż¼ŽĄ«ö(d©Īng)?sh©┤)ž«īūÕĄ─╦{(l©ón)╩Žū┌ņ¶Ż¼ŠÓĮ±ėą500ČÓ─ĻÜv╩ĘŻ¼╩Ū«īūÕ╦{(l©ón)╩Žį┌Č┤Ņ^ūŅįńĄ─Į©ų■ĪŻįōū┌ņ¶ū∙─Ž│»▒▒Ż¼š╝Ąž├µĘe╝s400ČÓŲĮĘĮ├ūŻ¼╩Ū╦{(l©ón)╩ŽūÕ╚╦┼eąąĖ„ĘN╔ńāx╝░ą┼č÷Ą─ĄžĘĮŻ¼į┌Į©ų■’L(f©źng)Ė±╔Žėą╦³¬Ü(d©▓)╠žĄ─├±ūÕ’L(f©źng)Ė±║═žSĖ╗Ą─┐═╝ę╬─╗»ā╚(n©©i)║ŁĪŻ═¼Ģr(sh©¬)įōĮ©ų■Š▀ėą╔Ņ║±Ą─╝t╔½╬─╗»Ąū╠N(y©┤n)Ż¼Ė∙ō■(j©┤)Č┤Ņ^└Ž╚╦╦{(l©ón)▓²åóŻ©╠Kģ^(q©▒)└ŽĖ╔▓┐Ż¼ęč╣╩Ż®Īó╦{(l©ón)Õ\ķL(zh©Żng)Ż©85ÜqŻ¼į°ō·(d©Īn)╚╬Č┤Ņ^Ól(xi©Īng)Ól(xi©Īng)ķL(zh©Żng)Ż®Īó╠m╚┴╝Ż©79ÜqŻ®Ą╚╚╦Ą─┐┌╩÷Ż¼Ė’├³╝ęųņĄ┬═¼ųŠį°į┌╦{(l©ón)╩Žū┌ņ¶ūĪ╦▐Ż¼▓óū÷įŖ(sh©®)ę╗╩ūŻ©¼F(xi©żn)╬┤╩š╝»ĄĮŻ®ĪŻ┤╦═ŌŻ¼╠Kģ^(q©▒)╝t▄Ŗę▓ČÓ┤╬į┌╦{(l©ón)╩Žū┌ņ¶ā╚(n©©i)ą▌š¹Īóšą▒°ĪŻ1929─Ļ1į┬Ż¼├½Ø╔¢|ĪóųņĄ┬┬╩╝t╦─▄ŖÅ─Š«ŹÅ╔Į│÷ō¶┌M─ŽĪŻ2į┬6╚šŻ¼├½Ø╔¢|ĪóųņĄ┬ĪóĻÉęŃĄ╚┬╩╝t╦─▄Ŗų„┴”ė╔ĖŻĮ©╩Ī╬õŲĮ┐hĄ─¢|┴¶Ól(xi©Īng)▀M(j©¼n)╚ļĮŁ╬„╩ĪĢ■(hu©¼)▓²┐hČ┤Ņ^Ól(xi©Īng)Ż¼Įø(j©®ng)▀^(gu©░)Ž┬¢|┐ė┤ÕĄ─Ģ■(hu©¼)╬õ╔Į┬ĘŻ©¼F(xi©żn)╚į▒Ż┤µėą«ö(d©Īng)─ĻųņĄ┬ū▀▀^(gu©░)Ą─Ģ■(hu©¼)╬õ╣┼ś“Ż®ĄĮĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪŪÕ═¼ų╬╚²─ĻŻ©1864─ĻŻ®Ż¼╠ņŠ®Ż©─ŽŠ®Ż®£SŽ▌ĪŻ╠½ŲĮ╠ņć°(gu©«)ėū╠ņ═§║ķ╠ņ┘FĖŻŻ©║ķąŃ╚½ķL(zh©Żng)ūėŻ®į┌Ė╔═§║ķ╚╩▄ÄĄ╚╚╦Ą─▒Żūo(h©┤)Ž┬Ż¼┬╩╠½ŲĮ▄ŖėÓ▓┐─ŽŽ┬Ż¼10į┬9╚š═ŠĮø(j©®ng)ÅV▓²┼c╩»│ŪĮ╗Įń╠ÄŚŅ╝ę┼┼╣┼ÄX─XĢr(sh©¬)įŌ³hŪÕ▄ŖŽ»īÜ╠’▓┐Ę³ō¶Ż¼10į┬23╚šėū╠ņ═§▒╗ŪÕ▄Ŗ▓ČŻ¼╝┤Ū¶Į¹ė┌╣╗©╬▌╗©ÅdĪŻį┬│§Ż¼ėū╠ņ═§▒╗č║Ąų╩Ī│ŪŻ¼28╚š▒╗ĮŁ╬„č▓ōß╔“▌ߥØÜó║”ė┌─Ž▓²ĪŻįō┐═╝ę├±Šė┼c╠½ŲĮ╠ņć°(gu©«)ųTČÓŪ╔║ŽŻ¼Ģr(sh©¬)ķgŪ╔║ŽŻ║įō├±Šėą▐Į©ė┌1851─ĻŻ¼┬õ│╔ė┌1864─ĻŻ¼┼c╠½ŲĮ╠ņć°(gu©«)Ų┴xĪó£SŽ▌Ģr(sh©¬)ķgę╗ų┬Ż╗Ąž³c(di©Żn)Ū╔║ŽŻ║Ų┴xė┌╗©Č╝Ż¼Į©Č╝ė┌─ŽŠ®Ż©╩»Ņ^│ŪŻ®Ż¼ĮKĮY(ji©”)ė┌╩»│ŪŻ╗╚╦╬’Ū╔║ŽŻ║įō├±Šė╬ÕéĆ(g©©)±RŅ^ē”┼c╠½ŲĮ╠ņć°(gu©«)╬Õ═§╩»│Ū├╔ļyŪ╔║ŽĪŻėū╠ņ═§į°ė├├½╣Pį┌é╚(c©©)╩ę─Ž├µ-ē”╔Ž╠ßįŖ(sh©®)ę╗╩ūĪ░ėąųŠ╚┴ę─įĖ╬┤│ĻŻ¼Ų▀č«├ńĖ±Ą├ļyų\Ż╗ūŃĖ·╠żķ_(k©Īi)įŲ╔Į┬ĘŻ¼č█Ąū┐šæę║Żį┬Ū’ĪŻ╣╗©╬▌╩Ū┐h│Ū╬©ę╗▒Ż┤µ▌^║├Ą─┐═╝ę├±ŠėŻ¼╩ŪŪÕ┤·┐═╝ę├±ŠėĄ─Ąõą═┤·▒ĒŻ¼¾w¼F(xi©żn)┴╦¬Ü(d©▓)╠žĄ─┐═╝ęĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

14Īóč┼Ž¬ć·╬▌

ĪĪĪĪ╬╗ė┌ĮŁ╬„╩Ī┌Mų▌╩ą╚½─Ž┐h²ł?ji©Īn)┤ē╬µ?zh©©n)č┼Ž¬┤ÕŻ¼╩Ū┌M─Ž┐═╝ęć·╬▌Ą─┘«┘«š▀Ż¼╩╝Į©ė┌ŪÕ│»╣ŌŠw─ĻķgŻ©╝sį┌╣½į¬1885─ĻŻ®Ż¼¼F(xi©żn)┤µėą╩»ć·║══┴ć·ā╔ĘNŻ¼┐éš╝Ąž├µĘe×ķ1010ŲĮĘĮ├ūĪŻč┼Ž¬ć·╬▌ŲõųąŻ¼═┴ć·Ė▀3īėŻ¼├┐īėėą17ķgĘ┐Ż¼ć·ķL(zh©Żng)29.8├ūŻ¼īÆ20.2├ūŻ¼Ė▀10.4├ūŻ¼š╝Ąž╝s800ŲĮĘĮ├ūŻ¼┤¾ķTįO(sh©©)ā╔īėŻ¼ėąĘ└╗įO(sh©©)éõĪŻ╩»ć·│╩š²ĘĮą╬Ż¼ć·Ė▀12├ūŻ¼š╝Ąž├µĘe╝s410ŲĮĘĮ├ūŻ¼ū°¢|│»╬„Ż¼ę└╔Į░°╦«Ż¼ĄžŽ┬┼┼╦«ŽĄĮy(t©»ng)┴╝║├Ż¼Š▀ėą╦─╦«Üw╠├Ą─╠ž³c(di©Żn)Ż¼┤¾ķTė├┼┼╩»ŚlŲ÷│╔Ż¼3īėķT╣╠╚ńĄ’▒żŻ¼4īėć·╬▌Š∙ė├┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼═Ōē”▓╔ė├╚²║Ž═┴┼c┬č╩»║╗ų■Č°│╔Ż¼ć·ē”╝░Ą’śŪ╔ŽįO(sh©©)ėą-č█║═▓t═¹┐ūŻ¼╬▌ā╚(n©©i)ėąę╗┐┌Č¼┼»Ž─ø÷Č°Ė╩╠Ą─╦«Š«Ż¼ć·╬▌┐╔╣ź─▄╩žŻ¼┤¾ķTū¾é╚(c©©)įŁ┐╠ėąĪ░└²╩┌▀M(j©¼n)╩┐ĻÉīW(xu©”)╩┐įņĪ▒ūųśėĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ╗ø┌M╩ĪÖC(j©®)ĻP(gu©Īn)┼fųĘ╚║Ż¼ė╔╗ø┌M╩Ī╠KŠS░Żš■Ė«┼fųĘĪó╔┘╣▓╗ø┌M╩Ī╬»┼fųĘĪó╬─╬õē╬├½Ø╔¢|┼fŠėĪó╠Kģ^(q©▒)Ę└┐šČ┤Īó╗ø┌M▄Ŗģ^(q©▒)╝t▄Ŗßt(y©®)į║┼fųĘĪóĮŁ╬„▄Ŗģ^(q©▒)Ą┌╚²ū„æ(zh©żn)Ęųģ^(q©▒)¶▀╗ø┌M╩Ī▄Ŗģ^(q©▒)┐éųĖō]▓┐┼fųĘĄ╚ĮM│╔Ż¼╬╗ė┌Ģ■(hu©¼)▓²┐h╬─╬õē╬µé(zh©©n)ĪŻ═┴ĄžĖ’├³æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼ųąčļ╠Kģ^(q©▒)Įø(j©®ng)▀^(gu©░)╦─┤╬Ę┤Ī░ć·Į╦Ī▒ä┘└¹║¾Ż¼ģ^(q©▒)ė“▓╗öÓöU(ku©░)┤¾ĪŻ×ķ┴╦╝ėÅŖ(qi©óng)─ŽŠĆī”(du©¼)ö│ČĘĀÄ(zh©źng)Ą─ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)Ż¼Ė³ėą└¹ķ_(k©Īi)░l(f©Ī)─ŽĘĮŻ¼░l(f©Ī)š╣╔╠ŲĘ┘Q(m©żo)ęūĄ╚Ż¼1933─Ļ4į┬Ż¼ųąĖ’▄Ŗ╬»øQČ©īóĮŁ╬„Ą┌╚²ĪóĄ┌╬Õū„æ(zh©żn)Ęųģ^(q©▒)║Ž▓óŻ¼į┌¾▐ķTÄXįO(sh©©)┴ó╗ø┌M▄Ŗģ^(q©▒)Ż¼Įy(t©»ng)ę╗ė┌Č╝Īó┌M┐hĪóą┼žSĪó─Ž┐ĄĪóĢ■(hu©¼)▓²Īóīż×§Īó░▓▀h(yu©Żn)Īó╬õŲĮĄ╚┐hĄ─▄Ŗ╩┬ųĖō]Ż╗═¼─Ļ8į┬16╚šŻ¼ųąčļ╚╦├±╬»åTĢ■(hu©¼)øQČ©įO(sh©©)┴ó╗ø┌M╩ĪŻ¼9į┬ĮMĮ©╗ø┌M╩Ī╬»Īó╗ø┌M╩Ī╠KŠS░Żš■Ė«║═╔┘╣▓╗ø┌M╩Ī╬»ĪŻĮy(t©»ng)▌Āė┌Č╝ĪóĢ■(hu©¼)▓²Īó╬„ĮŁĪó¾▐ķTÄXĪóīż×§Īó░▓▀h(yu©Żn)Īóą┼┐ĄĄ╚Ų▀┐hŻ¼ė╔äóĢį═¼ųŠ╚╬╩Ī╬»Ģ°(sh©▒)ėøŻ¼ńŖ╩└▒¾═¼ųŠ╚╬╩Ī╠Kų„Ž»ĪŻūį1933─Ļ9į┬Ļæ└m(x©┤)░ß▀wų┴╬─╬õē╬Óu╬▌▐k╣½Ż¼ĄĮ193ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

16ĪóĻÉ┬ō(li©ón)├±Šė

ĪĪĪĪĻÉ┬ō(li©ón)ć·╬▌╬╗ė┌╩»│Ū┐h─Š╠mÓl(xi©Īng)ĻÉ┬ō(li©ón)┤ÕŻ¼╩ŪĄõą═Ą─┐═╝ę╣┼├±ŠėĪŻįōć·╬▌×ķ«ö(d©Īng)?sh©┤)žę╗£ž╩ŽĖ╗æ¶Į©ė┌ŪÕĄ└╣Ō─ĻķgŻ¼š╝Ąž2400ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe5000ČÓŲĮĘĮ├ūĪŻįōć·╬▌¬Ü(d©▓)Š▀╠ž╔½Ż¼ĮY(ji©”)║Ž┴╦ĘĮć·Īó╠ņŠ«╩Į├±ŠėĪóĖ«Ą▄╩Į├±ŠėĪó╠K║╝ł@┴ų’L(f©źng)Ė±╦─┤¾╠ž╔½Ż¼╣▓99ķg░ļĘ┐ķgŻ¼×ķ┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ę╗śŪ═©Ą└×ķ∙Z┬č╩»╩ĮŪÓ╩»░ÕõüįO(sh©©)Ż¼Č■śŪ×ķ─Š┘|(zh©¼)ū▀±RśŪŻ¼╗ž└╚Ū·Įø(j©®ng)═©ė─ĪŻ▓╝ŠųįO(sh©©)ų├śO×ķ║Ž└ĒŻ¼š¹éĆ(g©©)╬▌ėŅ│╩╗žūųą═Ė±ŠųĪŻē”▒┌ė├╩»╗ęõ╠├µŻ¼▓ó└LėąĶ“Ķ“╚ń╔·Ą─Ė„ŅÉ▓╩«ŗ(hu©ż)ĪŻ╦∙ėą╬▌ķ▄×ķė^ę¶ČĘ╣░ĀŅŻ¼─Š┘|(zh©¼)ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)╔ŽėąįSČÓśO×ķŠ½ų┬Ą─▓╩└L║═Ą±┐╠łD░ĖĪŻā╚(n©©i)ē”┤░æ¶ėą╩«ėÓĘN▓╗═¼łD░ĖĄ─╗©Ė±┤░Ż¼┤░Ö¶Ą±┐╠Š½╝Ü(x©¼)Ż¼Į©ų■╣ż╦ćśO×ķŠ½š┐ĪŻūŅ═Ōē”×ķ═┴ē”Ż¼īóā╚(n©©i)ē”ć·į┌└’├µŻ¼═Ōė^╔Žą╬│╔ę╗ŚØĘĮć·ĪŻĻÉ┬ō(li©ón)├±Šė╩╝Į©ė┌ŪÕĄ└╣Ō─ĻķgŻ¼×ķ£žąš┤¾æ¶╚╦╝ę╦∙Į©ĪŻš¹éĆ(g©©)Į©ų■š╝Ąž2193.75ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe4100ČÓŲĮĘĮ├ūŻ¼ā╚(n©©i)ėą┤¾ąĪĘ┐ķg░┘ėÓķgŻ¼ų╗ėą╚²Ą└ķT▀M(j©¼n)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ1932─Ļ5į┬Ż¼ÓćąĪŲĮš{(di©żo)╚╬ųą╣▓Ģ■(hu©¼)▓²┐h╬»Ģ°(sh©▒)ėøĪŻ6Īó7į┬ķgŻ¼ÓćąĪŲĮ╩▄³hĄ─ųž═ąŻ¼į┌¾▐ķTÄXē╬║VŽ┬║═▄Į╚žš»Ż¼Ž╚║¾ĮMĮ©┴╦ųą╣▓Ģ■(hu©¼)īż░▓ųąą─┐h╬»║═ĮŁ╬„▄Ŗģ^(q©▒)Ą┌╚²Ęųģ^(q©▒)Ż¼▓ó╚╬ųąą─┐h╬»Ģ°(sh©▒)ėøĪó╚²Ęųģ^(q©▒)š■╬»ĪŻÅ─┤╦Ż¼ÓćąĪŲĮū°µé(zh©©n)ųąčļ╠Kģ^(q©▒)─Ž┤¾ķTŻ¼ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)─ŽŠĆ▄Ŗ├±═Č╚ļĄĮ▐Z▐Z┴ę┴ęĄ─═┴ĄžĖ’├³ČĘĀÄ(zh©źng)ų«ųąŻ¼į┌¾▐ķTÄX╣żū„Īó╔·╗Ņ┴╦10éĆ(g©©)į┬ĪŻÓćąĪŲĮĄĮ─ŽŠĆ╚╬┬Ü║¾Ż¼Ė∙ō■(j©┤)ķ}╗ø┌M▀ģģ^(q©▒)īŹ(sh©¬)ļHŻ¼łį(ji©Īn)│ųęį├½Ø╔¢|×ķ┤·▒ĒĄ─š²┤_ų„ÅłŻ¼ĄųųŲ═§├„Ī░ū¾Ī▒āAÕe(cu©░)š`ĪŻę╗╩Ū╝ėÅŖ(qi©óng)┴╦Ė„┐h³hš■Į©įO(sh©©)Ż¼░l(f©Ī)š╣³håT3000ČÓ╚╦Ż¼Į©┴óĮĪ╚½┴╦┐hģ^(q©▒)Ól(xi©Īng)Ė„╝ē(j©¬)³hš■ĮM┐ŚŻ╗Č■╩ŪĖ∙ō■(j©┤)─ŽŠĆ▄Ŗ╩┬ČĘĀÄ(zh©źng)ąĶ꬯¼░l(f©Ī)š╣ēč┤¾│Óąl(w©©i)▄ŖĪóė╬ō¶ĻĀ(du©¼)Ą╚13528╚╦Ż¼▓╔ė├ņ`╗ŅÖC(j©®)äė(d©░ng)Ą─Ī░╩«┴∙Ī▒ūųįEŻ¼Ę█╦ķć°(gu©«)├±³hĪ░ć·Į╦Ī▒Ż╗╚²╩Ū╔Ņ╚ļ═┴ĄžĖ’├³Ż¼ž×Åžł╠(zh©¬)ąąš²┤_Ą─═┴ĄžĘų┼õš■▓▀Ż¼ųžęĢĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)╬─╗»Į©įO(sh©©)Ż╗╦─╩ŪĘeśOöU(ku©░)╝tų¦Ū░Ż¼ōĒ▄Ŗā×(y©Łu)ī┘Ż¼├▄Ūą┬ō(li©ón)ŽĄ╚║▒ŖŻ¼ĻP(gu©Īn)ą─├±▒Ŗ╝▓┐ÓŻ¼śO┤¾Ąž╝ż░l(f©Ī)┴╦─ŽŠĆĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

18Īó┤¾ėÓ┼dĮ╠╦┬

ĪĪĪĪ┌Mų▌┼dĮ╠╦┬╬╗ė┌┐h│Ū╬„─ŽČ■└’Ą─├ĘĻP(gu©Īn)µé(zh©©n)ą┬ėÓ┤ÕŻ¼╩Ū1957─Ļ╩Īš■Ė«╣½▓╝Ą─Ą┌ę╗┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻō■(j©┤)é„×ķ╠Ų│§╬Š▀t╣¦▒O(ji©Īn)Į©ĪŻĪČ┤¾Ōū┐hųŠĪĘ▌dŻ║─Ž╠Ų▒Ż┤¾─Ļķg┼dĮ©ÅRėŅŻ¼╦╬š■║═ķg(1111Ī¬1118─Ļ)Ż¼╗šū┌┌w┘ź╗╩Ą█┘nŅ~×ķ┼dĮ╠╦┬ĪŻŪÕŽ╠žS░╦─Ļ(1858─Ļ)ܦė┌▒°×─(z©Īi)Ż¼╦┬į║āH┤µ╔«╔߯¼Ū░ĄŅĖ▀š╔ėÓĄ─Ń~┘|(zh©¼)Įėę²Ę(╦ūĘQ╠’┬▌Ųą╦_)¤o(w©▓)╠Ä┤µ╔ĒŻ¼įŌ╩▄’L(f©źng)ėĻŪų╬gĪŻų┴═¼ų╬╩«ę╗─Ļ(1872─Ļ)Ż¼ų¬Ė«ŚŅšü┬╩Ól(xi©Īng)╝ØŠĶ┘YųžĮ©ĄŅėŅŻ¼ą▐▌▌║¾ŚØĪŻ├±ć°(gu©«)Ģr(sh©¬)ŽŃ╗┼d═·Ż¼ė╚╩▄▐r(n©«ng)┤Õą┼═Į│ń░▌Ż¼├┐─Ļ▓źĘNŪ’╩šČ╝üĒ(l©ói)│»Š┤╠’┬▌Ųą╦_Ż¼ŲĒŪ¾’L(f©źng)š{(di©żo)ėĻĒśŻ¼žSę┬ūŃ╩│ĪŻĪ░╬─Ė’Ī▒Ų┌ķgĪ░ŲŲ╦─┼fĪ▒ų┬╩╣Įėę²Ń~Ę║═ĄŅėŅ╚½Ü¦Ż¼āH┤µ║¾ŚØĪŻ1981─Ļ┬õīŹ(sh©¬)ū┌Į╠š■▓▀║¾Ż¼╔«═ĮŠĶ┘YĻæ└m(x©┤)ųžĮ©Ż¼ŽŃ┐═▓┼╚šØuį÷ČÓĪŻ┼dĮ╠╦┬¼F(xi©żn)š╝Ąž├µĘe╝s╬Õ«ĆĪŻų„ĄŅ╚į×ķ═┴ē”ŲĮĘ┐Ż¼╚²ķ_(k©Īi)ķgŻ¼ĄŅā╚(n©©i)─Šų∙¢┼╝▄Ż¼▀ģē”Ė▀╬Õ├ūŻ¼ĒöĖ▀Ų▀├ūŻ¼ĄŅŪ░└╚ų∙╔Ž Ģ°(sh©▒)Ī░┼dŲņ╬“Ą█ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

19Īó┴_ē╬╦■

ĪĪĪĪ┴_ē╬╦■╬╗ė┌ŠÓ²ł─Ž┐h│Ū25╣½└’Ą─Ńļ²łµé(zh©©n)┴_ē╬┤ÕŠ│ā╚(n©©i)┴_ē╬Ź¢ĒöŻ¼╣╩├¹Ż¼╩Ūė╔Ńļ²łµé(zh©©n)┴_ē╬┤Õ▓╠╩Ž╝ęūÕ╝»┘YĮ©įņĄ─’L(f©źng)╦«╦■ĪŻ┴_ē╬┤ÕĄž╠Ä░l(f©Ī)į┤ė┌Äh├└╔ĮĄ─┴_Ž¬ø_ĘeČ°│╔Ą─ąĪ┼ĶĄž└’Ż¼┴_Ž¬ūįÄh├└╔Į░l(f©Ī)į┤║¾“ĻččöĄ(sh©┤)╩«└’ų┴┴_ē╬Ź¢╔Į╣╚┐┌Ż¼╣šÅØ┴„╚ļŽÓÓÅĄ─└’┌ķ┤ÕŻ¼į┘┴„ų┴┼R╠┴Ól(xi©Īng)╦«┐┌ģR╚ļõūĮŁĪŻ┴_ē╬┤Õ└’│²Ū±ąšĪó└Ņąš╚╦═ŌŻ¼┤¾ČÓöĄ(sh©┤)╚╦×ķ▓╠╩ŽęßīOĪŻ┴_ē╬▓╠╩Ž╩╝ūµ▓╠Ų▀└╔įŁ▀wŠėĖŻĮ©ķL(zh©Żng)═ĪŻ¼║¾ęŲŠė╔Ž║╝Ż¼╚²╩└īO▓╠▒¾Īó▓╠┼dļS─Ėäó╩Žė┌├„Š░╠®Ų▀─ĻŻ©1456Ż®▀w░▓▀h(yu©Żn)ßŃīż×§ėųßŃ²ł─Ž┴_ē╬Č©ŠėŻ¼ų┴Į±é„20ėÓ┤·ĪŻ▓╠╩ŽūÕūVėø▌d▓╠╩ŽŽ╚ūµ▒¾Īó┼dČ■╣½ŽÓĻÄĻ¢(y©óng)Ż¼ė^┴„╚¬Ż¼ė┌┴_ē╬Į©▓╠╩Žū┌ņ¶ę╗ū∙Ż¼ķT│»┴_Ž¬╦«┐┌ĪŻ×ķča(b©│)╚½’L(f©źng)╦«Ż¼▓╠╩ŽęßīO▀dŪÕĄ╚│½ūhė┌╦«┐┌Į©╦■ęįča(b©│)▓╠╩Žū┌ņ¶┤¾ķT│»Ž“ų«╚▒║ČĪŻ▒Ŗ╚╦╝Ŗ╝ŖĮŌ─ęŠĶ┘YŻ¼▓╗öĄ(sh©┤)į┬Č°┤¾╣”Ėµ│╔Ż¼┴_ē╬╦■Ž±ę╗ų¦╝ŌĘÕą█Šß┴_Ž¬╦«┐┌Ż¼╦■ą╬ŹśÄV╣░ūo(h©┤)Īóņ¶ėŅä▌(sh©¼)ė¹─”┐šŻ¼╩╣┴_ē╬Ąžą╬’L(f©źng)╦«0-ĪŻ┴_ē╬╦■ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

20Īó┤¾╩»ķT─”č┬╩»┐╠

ĪĪĪĪ┤¾╩»ķT─”č┬╩»┐╠╬╗ė┌ļpŽ¬Ól(xi©Īng)┤¾╩»ķT┤ÕķTŪ░ūį╚╗┤Õ╣½┬Ę┼įŻ¼Ųõ─Ž┐┐╔Ž¬qų┴ļpŽ¬ęį╣½┬ĘŻ¼▒▒┼RļpŽ¬║ėŻ¼Ė▀ė┌║ė┤▓1.5├ūĪŻ╬─ūų├µ╝sę╗ŲĮĘĮ├ū┤¾ąĪŻ¼┐╠ėą╩«╦─Šõ╦─ūųįŖ(sh©®)ę╗╩ūŻ¼╬─ūųÅ─╔Žų┴Ž┬ĪóÅ─ėęų┴ū¾Ż¼╩»▀ģ╩»▒┌▌^šŁŻ¼ūų┬į’@ąĪŻ¼ėąę╗ųĖ┤¾Ż¼ū¾▀ģūųą╬Øu┤¾Ż¼ėąĄ─▀_(d©ó)╚²ųĖīÆĪŻūų¾wī┘š²┐¼Ż¼╣żš¹ĮüąŃŻ╗Ą±Ę©×ķĻÄ┐╠Ż¼äéĮĪĪóėą┴”Č╚ĪŻ╬─ūųā╚(n©©i)╚▌╩ŪŻ║ŪÓ╔Į┤õ╔½Ż¼└┌┬õ╩[╠dŻ╗╩»×|£\£\Ż¼’w²ł¶µ¶µŻ╗▒┌┴óųąų∙Ż¼▓©Ø²ø░ø░Ż╗ą╬į╗ņ`²öŻ¼¶╦╬─╩Ūū┌Ż╗’@Ū¦╚f(w©żn)╩└Ż¼╔ĻÕa╠ņĖFŻ╗╬ĄŲ╚╦╬─Ż¼ėąė▌ĖĶ’L(f©źng)Ż╗Ōó┼cä┘ĄžŻ¼ņČč╔═ą█ÖĪŻĮ©┼dČ■─Ļė▌╚ź╗óĢ°(sh©▒)ĪŻęį╔Žūų├µĘų╬÷Ż¼▀@╩Ūę╗╩ū┘Ø├└╔Į║ėĪó╩Ń░l(f©Ī)╬─╚╦ŪķĖąĄ─įŖ(sh©®)Ų¬Ż¼┐╔─▄│÷ūį«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)▓╗Ą├ųŠ╬─╚╦╩┐┤¾Ę“ų«╩ųĪŻū„š▀Ķbė┌«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)ć°(gu©«)╩┬╗ņüyĪóæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)ŅlĘ▒Ż¼╬─╚╦ļyęį╩®š╣▓┼╚AŻ¼┴„┬Č░l(f©Ī)ą╣ą─Ņ^▓╗ØMŻ╗├µī”(du©¼)č█Ū░ąŃ¹É╔Į┤©Ż¼╦¹ŽŻ═¹ėą╬─╚╦│÷üĒ(l©ói)├Ķ└LŻ¼īæ(xi©¦)│÷║├Ą─╬─š┬é„ė┌║¾╩└Ż¼ę▓ŽŻ═¹ėąę╗éĆ(g©©)ųžęĢ╬─╚╦Īó╬─╗»┼d═·Ą─ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]