������ʡ�����ﱣ�o(h��)��λ��B

����ʡ ��ꖿh ʯ�_�h �F�^(q��) �|���h ������������E ������ʮ������ 4A���^(q��) ������ʮ���c(di��n) ȫ�� �������خa(ch��n) ��������ʳ �����е����W(w��ng) ���������� [�ƄӰ�]

1���S��Ӣ�ʾ�

�����S��Ӣ�ʾ�λ�ږ|���h�ٸ��(zh��n)�S�����S�屻Ⱥɽ�h(hu��n)�����pϪ�h(hu��n)�@���Gˮ��������ľ�a�a���L(f��ng)��ʮ�փ�(y��u)����վ�ڴ�߅�b���ĽǼ���߀�[�s��Ҋ�����U�����S��Ӣһ�����ɇ�(y��n)֔(j��n)��-������������a(ch��n)���S��Ӣ�ʾ����������Џd���ӹُd�����֘�(g��u)����������e770ƽ�������S��Ӣ�ʾ����ݽ�����������g�����M(j��n)12�g����uС���R�܉����������l�������C��ȸ�����������T����������е������ˇ�Ř���š��Џd���ӹُd������ĩ��������e519ƽ�������Џd��ɌӘǷ���ǰ�O(sh��)��(n��i)���Ȍ������c�ӹُd�B��һ�w���ӹُd���M(j��n)�����ɂ�(c��)ɽ�����A��ʽ�R�^�����҃�(n��i)���������������L(f��ng)���c���ݴ�ͬС�����S��Ӣ(1873-1964)���ֿ��ˣ������o������̖�pϪ���������Ї�����ʷ�ϵ�һλ�����������^����������ʡʡ�L�����������еă�(n��i)�w���������Ց�(zh��n)�����g�����v��ȫ��(qu��n)��ʹ�����ڇ���������[Ԕ��(x��)]

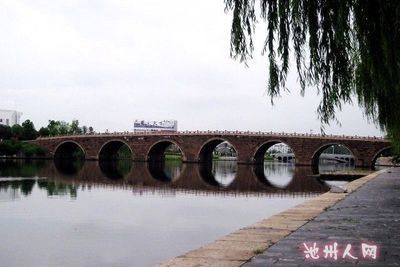

2���d��(j��)��

�����d��(j��)���ڳ��ݳǖ|���A�T�����Ϫ�������r��������λ���F���гǖ|�������߿ף���Ի���߿ט��F(xi��n)��ʡ���ı���λ���d��(j��)�������f�vʮ����(1583��)����Αc��ʮ����(1818��)���ޡ��d��(j��)��M�����F���гǖ|����Ϫ�������黨���r�߿�ʯ��ȫ�L239������9.4�����s4�������ԗlʯ��ʽ�v(li��n)�������������p���e����ˮ��������ˮ��������⡣ԭ��|���п��ǘ����������й�ͤ�����������(zh��n)����������d��(j��)������һ�ùŘ�����һ�������䣬����50����Ěvʷ���dz����������ĹŘ䡣�߿ט��������d��(j��)����������ĹŘ���ԭ��ˮ��Ҋ�ף����~�ɔ�(sh��)�������Сʮ��֮һ���ǁ��������εıؿ�֮������(j��)���F�ؿh־���d���d��(j��)�������f�vʮ���꣨1585�꣩�������졣��Αc��ʮ���꣨1818�꣩��֪�������������������꣨1823�꣩������ԭ�С���[Ԕ��(x��)]

3���|���p��

�����|���p��λ�ږ|���h�|���(zh��n)�����ϱ��ɶ����|���h�|���(zh��n)�����ϱ��ɶˌ���������������һԻ��Ȼ����һԻ��������ϷQ�|���p������Ȼ���������(zh��n)������ɽ����������䱰�����μҶ��ɶ�������ʼ������Ǭ¡ʮ��(1745��)�����������d���ɡ�����ʮһ������6��6�ߣ�����������uʯ�Y(ji��)��(g��u)��ÿ���T�_��������(n��i)�O(sh��)���ݣ�ʰ���������������������Խ��µ���ʯ���w���N����Ҏ(gu��)�Ɖ��^�������T������:һ����Ȼ�����������R���澰ȫ����ɽ�B�dz��_���գ���ӿ�t���^�������h(yu��n)�域��Ԫ���ԣ������L(f��ng)��ֆ�ɘ������̎���ɮ���é���˼Ҹ�ˮ�ޡ������I��ʩ��һ���L(f��ng)������ɷ�����������l(xi��ng)ԇ���e������J(r��n)������Ȼʢ��������֮����Ȼ��������������|ȥ���·��h(yu��n)Ӱ���L�����ձM���۵ס�������c��Ȼ�������������ږ|���(zh��n)��ţ�^ɽ�����c�չ�����������������Ǭ¡��ʮ����[Ԕ��(x��)]

4��̫����������

����̫����������λ�ڰ��ճ������F�^(q��)÷���(zh��n)��ƽ��̫������Ȼ����ԓ���������������ϱ����S�����������M(j��n)�����_��ʽ�uľ�Y(ji��)��(g��u)��ƽ����L������ʼ�������ξ����g������������M(j��n)���L43�������12.6������9.12�ף�ռ����e541ƽ�������������w��֞��T�d��¶��СԺ���Џd���쾮�����������T�d�ɂ�(c��)����������M(j��n)��������һ�����ӽY(ji��)��(g��u)��һ�ǃɂ�(c��)�O(sh��)����ֱ�������ӹ��Śv��������λ��ԓ���(n��i)��ľ�|(zh��)�Y(ji��)��(g��u)�^�����������~����С�~�ʡ�������ƽ�P�������ȵȾ����ЈD�������A(ch��)ʯ����ʯ�|(zh��)���A�ιĸ����ЈA������߅�Ρ���߅�������εȡ������Ӳɽʽ���쾮�ɂ�(c��)�������픲��w�����С�ߣ��������������؉���������S���Ͱғ�Ŵ��֭�������F�����ϵ�һ��ҕ�ƴ��}�ج����������x֮�O�����מ������Ԫ�����w���F�������峯���������˶��d�����ɞ��F�ء�����������������[Ԕ��(x��)]

�������ӹُd����������λ�ږ|���h�����ӹُd���������|��������e190ƽ������̧���洩���ܘ�(g��u)��Ӳɽ����������������1��ߡ��ӹُd���T�������ǃɌӣ���(n��i)�O(sh��)���͏d���ͷ����O(sh��)ʩ���A���d��(n��i)�������n���~������Ѯ�R�������ӵǿ�������Ѯϵָ���ͷ��ˉ��Q������ϵָ�L�ӌW(xu��)�������ӌW(xu��)㑡����ӌW(xu��)�������ӌW(xu��)�Y�����ӌW(xu��)�x�������ֵܶ������M(j��n)ʿ���e�ˡ���ؕ�ȿ��e��߀��һ�K���n���L(f��ng)���Ϸ������~���nj���𥶽���ϸ�ʡ����ɽ��������ɏV�����r������������Ϸ�����۴��İ��P(y��ng)������һ�K���h����ٛ�͵����~����Ի���λ�ɣ�������ӹُd�҂�(c��)���������x�ӵĘǷ������@���N��������������������λ�ڽӹُd���s150�������ϳ�����������e109ƽ���ף�̧���洩���ܘ�(g��u)��ǰ���֞顰��ˮ�w�á��쾮��������Ӳɽ���������棬�c�ӹُd��ͬһ�������ɴ��Ž�������[Ԕ��(x��)]

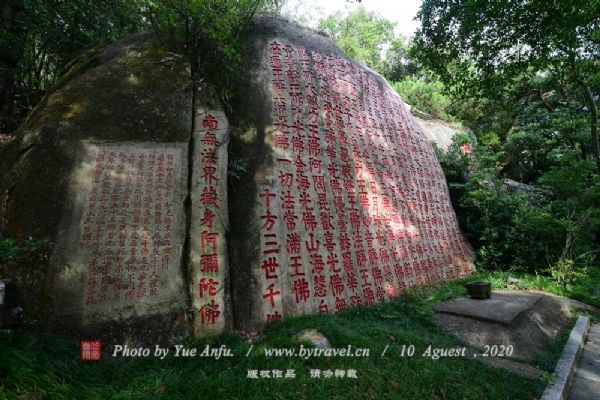

6�����ݹŵ�����

�������ݹŵ�����λ�ڰ��Ֆ|���h���(zh��n)������(zh��n)����ɵ��l(xi��ng)�(zh��n)���Sɽ�����T�h����l(xi��ng)��Ԣɽ(�t������нMɽ�_���θ��P(gu��n)�c�|���ֽ�̎��(1)�|���Żյ���ʼ�����ƴ�����������r���ρ��������ʺ�Ҫ������ʯ����;��O(sh��)��ÿ�Kʯ���L1-1.2�ס���0.4-0.6������0.3�����ЙM��ŵ���ʯͤ��ʯ�����ž��������ڻ�?gu��)r�в��ͷֻ������c(di��n)����;����ʯ����ʯ��������̵ȳ��F(xi��n)��ͬ�̶ȵ����g�F(xi��n)����(2)�θ��X�ŵ����ŵ�ȫ������ʯ����O(sh��)�����L�s11���������ڹ�Ԫ873����ѽ�(j��ng)�ǽ�ͨ��܊��Ҫ�����ŵ����T���L�s3.5��������ʯ��s1.4������0.4�����ŵ����z���������r�ڵĹŽ�������Ĺ�ἰ�ő�(zh��n)���zַ�������ݹŵ������Ļ���(n��i)�������S�������������ԁ������Ļ���ͨ��������ݵIJ��~���ķ��Č�����������Q(m��o)�����ṩ����Ҫ���\(y��n)ݔͨ����ԓ�ŵ������L�š���[Ԕ��(x��)]

7��ʯ�T��������

����ʯ�T��������λ�ڳ������F�^(q��)��Ϫ�(zh��n)ʯ�T�塣ԓ��ʼ�����Ƴ����V�ČW(xu��)�ã������U(ku��)�����������������_���uľ�Y(ji��)��(g��u)��ƽ����L������ԭ�����M(j��n)���F(xi��n)�����M(j��n)�����Ξ��T�d�����d�����Ϗd������d�������������M(j��n)֮�g���쾮������ǰ�M(j��n)�����M(j��n)��ɽ�ݵ�����u����������������Т����0.80���������M(j��n)���L63�������15.28�ס�����6.5����ռ����e945ƽ���ס����A(ch��)ʯ����ʯ�|(zh��)���ЈA�Ρ�����ʽ�����Ρ������������εȡ����(n��i)136��ľ���r�����������ϼ��������¶���������������ֱ���ݼ�����(g��u)��һ�M���������ľ�|(zh��)��(g��u)�ܡ�������������ι���������ȸ���ľ�Y(ji��)��(g��u)����^���������������z�L(f��ng)��Ӳɽʽ�������쾮�ɂ�(c��)����������w���С�ߡ��T�d�ɂ�(c��)���дu���䷿������ɰ����������Tǰ�O(sh��)�ЏV�����V�������а��³��������������F��ݠ�^(q��)��(n��i)�����^�����������wռ����e����[Ԕ��(x��)]

8���ӻ���ž��Ļ��@

��������Ԋ�˶���Ē���˿ڵġ�������Ԋ��������һ����ǧ�ŵ��ӻ������ӻ�������Ԋ���������@���������ľ��^�c��Ȼ���^��һ�w���Ļ����E���ǰ��ճ��ݳ������ɫ�Ěvʷ�Ļ��������ž��Ļ��@λ�ڳ����г������ӻ��壬�����ӻ���ž��zַ���A(ch��)�Ͻ��ɵ����ξ��c(di��n)���@�^(q��)ռ����e�s13520ƽ���ף������^(q��)���S����Ժ��ᄾƷ����ӻ�ͤ����־�^�����@�ȽM�����@�^(q��)�L(f��ng)����������ţ��@��(n��i)�Vֲ�������Ә���֡�Ϫ���v�M�����ƽ����e�����£��ő��_߀����ˇ�ݳ����ǬF(xi��n)�����ˑ{���ѹš����e�ʘ��ĺõط����ž��Ļ��@���о������a(ch��n)���ơ������Rɽ�����������ɽ���|�����T���������R���ֺ�߅���ӻ��w�꣬�M؞ʮ�������յ��ӻ������ְٮ������G����������߀��һ���S���Ɖ���Ƨ�o��(y��u)��������h�����������r��(ji��)�꼊����·�������������膖�ƼҺ�̎������ͯ�bָ�ӻ��������@��ǧ�š���[Ԕ��(x��)]

9�������������

������������λ�ڳ������F�^(q��)ԭ����l(xi��ng)���������������������ٵ¹������������ǹŴ��F�ء��������������¡��Ĵ���֮һ����(j��)���������V��ӛ�d���������ۺ����r(n��ng)�ϵĺ�������Դ��ɽ����ɽ�����ϳ����ٻ��������v����ʿ݅�������������؇��Ĵ�܊�º����h���İ͖|��܊��ֱ����ʷ������M���x�����������ԡ������Е���ƽ����ɢ�����չ���ϳ��R�Vƽ̫���µ��w��ꐇ���˾�������_(d��)���ƴ����ݴ�ʷ�¼��ȵ���������������ľ����ʯ��ˇ�g(sh��)�b������~����ƽ�P�����ι���ȸ�������o(h��)��ľ�����ș��������A(ch��)ʯ�oһ������(x��)�U���ڃ�(n��i)���}�������T�d���微���ܵľ����������U�̡������������С��������顱�����С����ӵǿơ������B����Ԫ�����Z������~����������һ�����vʷ���棬����ٹ�������������ɽˮ���������_ͤ�w�����Ӵη���������������䵶��������������[Ԕ��(x��)]

10����ɺĹʯ��

������ɺĹʯ��λ����ꖿh��Ϫ�l(xi��ng)���r����������ɺ���ֵ����F����������������(1511��)�M(j��n)ʿ���v����ʷ�����ϸ�ʷ���F��Ѳ�ᣬ�K�ّ���������Ĺ�ɉ�ڣ�����_����������ֽM��������L70��������ɂ�(c��)����ʯ�������䳼���P�������R���{��ʯ�{��1������ꖿh��Ϫ���A�U���҂�(c��)��һ�I����Ĺ���mȻ�Ʒ����������ԭ�е�ʯ�������R���{������ĹѨ�������ĸ�r�������f��Ɖ���������Ҏ(gu��)ģ�������������@ʾĹ����ǰ�@�յ�������400���������һֱ���R�ij��ĺ�������������`ɽ���Aܽ���ճ������ƿ~�����o ����ˮ���A��ӭ���������W�W��������@�`ɽ��ˮ֮���L�ߵľ�����������������ɺ��ԓĹ��ɽ��ˮ��ɫ��������ʯ�������w�ߴ�̹�ˇ��տ�����o(h��)�������|��ʯ�Ʒ����_��10��������Ĺڣ������5�����ϡ�������ʯ��������������15�������O(sh��)�ء���[Ԕ��(x��)]

11����������

������������λ�ڳ������F�^(q��)é̹�l(xi��ng)é̹�塣��һ̎ʼ���������ĝh�����ý��������ڝh����������Ⱥ����t�Ĉ��������������Ƕ����w���F�ص����������գ�λ�ڹŴ��F�ض�����������Ĵ���֮�ס���(j��)���������V��ӛ�d:�������ȱ����������ĺ������ݕr�������ϣ��Ğ����������̞����f�ϣ��ܞ��ƶ������ܳ������Ʒ�����ݣ��ķ��������ӌO�ڶų�(�������)�ſh�����ϵ��˝h�����Ź̞����h��ʷ���ɞ���ϵ��h(yu��n)�����h��κ���x���Ɣ�(sh��)�����g��������������������������ƕ�������(844��)�γ��ݴ�ʷ������������ʮ����(1385��)���ŽB����̫ƽ�w���F��é̹���ŽB�Ȟ��F��é̹���ϱ���������ɴ��������ӌO�Ƶڲ��^�������л������Р�Ԫ�������������e�n�������к��W(xu��)ʿ���Е���������ʷ���ȵ�������ӛ���������x���c���y(t��ng)���Ǽ����ʥ�������顭��[Ԕ��(x��)]

12�������ďR��ɵ�

���������ďR��������ս��¿h�Ŀh�W(xu��)�ďR���ڽ�����Ж|���h����(zh��n)�|���İ���ɽ�¡�÷�Ǻ������ďR�Ъ�(d��)�صġ�ˮ���ɵ��1995�ꚧ�ں�ˮ����(j��)�����¿h־���d����ɵ�ʼ�������C�����¶��꣨757�꣩���ڳǖ|���K�����μζ����g֪�h�ǜY���ƽ��ڳ����������������絝41��(1631��)֪�h���a諸Ľ���÷���������念��Ԫ�꣨1662�֪꣩�h�����ُ�(f��)���ڳ�����������w31��(1905��)����ʹ������𥪚(d��)Ҿ����һ�fһǧ����Ԫ�����fַ��СҎ(gu��)ʽ�ؽ������������������܌W(xu��)����䓽�ˮ�࣬�´uľ�Y(ji��)��(g��u)��ʽ�Ľ����ʷQ��ˮ���ɵ���F(xi��n)����e372ƽ�����������������|���������_���p�ȴ��T�������������s10�ס��������������������w�N����Ƕ��ɵ��~���Gɫ�������������ܶ���������ˮ���ɵ�ꂥ���^�����ďR����ʷ��֮��(chu��ng)�e��1989�ꡭ��[Ԕ��(x��)]

13�����Aɽ������

������������λ��ɏ����|´�Ľ�_�徳��(n��i)������ꖿh�ǃH�˹������ؽ�ɽ���ʰ�A����һ�����S����һƬ������ӳ֮�б��[�s��Ҋһ�������۵ďR�����@���ǡ������¡�����(d��ng)?sh��)��˷Q�����֡��������ƴ��ǂ����ɷ�į��d���е���(j��)���ڴ˾��ֶ��ꡣ��(j��)�����Aɽ־���d��������ʼ�����ƴ���һ�������UԺ���������������֡����Q�����֡�������Ԋɮ�ϣ̹���������������U(ku��)���������������¡����ϣ̹��̖��������Ԋ�����С����AԊ�������������f־���д���Ԋ���ף��F(xi��n)־�H�桶���A��������͡��߲�Ȫ�����ס��F(xi��n)�ڵă������������gϵ���ɻ�ʮ����(��Ԫ1480��)ס��ɮ�X���yͽ�������ͨ����������ȫʯ�Y(ji��)��(g��u)�����H�ıڞ�����lʯ���������������������������������ϵ����ʯ菳�����һ�˺χ��ּ�(x��)�����Ƽy��̡����T����֮�Ͽ̡��L(f��ng)�{(di��o)�������̩���˂�������������������[Ԕ��(x��)]

14���۾���

�����۾���ԭ�����ۑc�֡���λ�ھ��Aɽ���_��ɽ����ʼ�����峯����ĩס��ɮ���ՔU(ku��)����1938��ס��ɮ����ļ���ؽ�������U(ku��)��強������νӱ�,ʼ�߅���Ҏ(gu��)ģ���������۾ӶU�������Ց�(zh��n)�����g,����ЌW(xu��)�w�ڴ˵���1943-1953���������������������Ⱥ���ס����1982�������1984�����з��������N����ȫ�½�����e541ƽ������ԓ���LJ���(w��)Ժ�_���ĝh��^(q��)������c(di��n)��Ժ�����h�@�����_�����_�A�ŵ��Ǹ����s���S����һƬ��֮������Ҋ���ܘ�ؽ�̣�ɽ�Ց�(y��ng)��犡��Ļ۾�����ԓ�]��ɽ�T�ȸ��ٽ��������ی���ֱ¶��ǰ����ȱ�ٷ����f��(y��n)�������(sh��)�H�ϣ��ڽ��r��ɽ�T��ǰ��Ɏ����ٷ��ݾ��ѻIļ�;w��ľʯ�u�ߵȲ����R���������ӹ�֮�r���տܵ��F�����k��ɽ���U(ku��)�����̱���ֹͣ�����ی����10�ף����s15�����M(j��n)��s10�ס���н��T���ɡ���[Ԕ��(x��)]

15����͡�zַ

������͡�zַλ�ڰ�����������ʯ�_�h�����l(xi��ng)��͡����ԓ�zַ��e�s22500ƽ�������Ļ��ѷe�Ӻ�0.3-0.5�ס�2012��6��21�չ�����ʡ�����ﱣ�o(h��)��λ���zַ�ر��ɼ����z������Ƭ��ʯ�����д��ƵĹ����������������������ĥ�Ƶ�ʯ�W(w��ng)�����Q��菡�������������P���Լ��r�ڵİ��Ʒ�������HҊ�Aɰ�t�ն�������ʯ����(sh��)���M���ϴ���ʯ������ĥ��ʯ����ĥ��ʯ��������Ƭ���ڷN��ϴ���ʯ����ĥ��ʯ���c������������������ռ���������ԓ�zַ�����ϵ^(q��)�ׂ��l(f��)�F(xi��n)����ʯ���r�������zַ�����о��҇��Ϸ���ʯ���r�����ڵĹ����Ӿ�����Ҫ�rֵ�����o(h��)�����������C(j��)��·����������50�����|��S211ʡ�������O(sh��)���Ƶ؎���ͬ���o(h��)����������[Ԕ��(x��)]

16���̾��fĹʯ��

�����̾��fĹʯ��������ꖿh����l(xi��ng)�|���̾��f����ꖿh�س��(zh��n)�ƘǴ���������ʷ���d�����ڴ����������M(j��n)ʿ���v˾�r(n��ng)��̫��ة���ɻ��}�I(y��)ʷ���������H�������������ھ��Aɽ�p���������x�����ԷQ���p���ʿ�������δ������꣨1175���M(j��n)ʿ�������ٵ����A�w�������̾��f�����g��̎����������(zh��)����(y��n)�������ܰ��Ր۴������˷Q�顰�����족�����о��AԊ���������v�ӛ��10��������ʷ����������ͨ־�������Ї��������o�䡷�Ђ���Ĺռ����e�s270ƽ��������Ĺڣ�����_����������ֽM��������ɂ�(c��)����ʯ����ʯ����ʯ�˸�1����ǰ�á����A�w��������_�����̾��f�����ʯ����ԓĹ���о���������������ʯ��ˇ�g(sh��)�����F�Y��������[Ԕ��(x��)]

17���չ���

�����չ���λ���ھ�h��26����Ė|���(zh��n)�������վ���(ji��)���������ږ|���h�|���(zh��n)���Mʯɽ�������Ǟ�o(j��)��|�x���ČW(xu��)����Ԋ���՜Y��������ʼ�����δ����ڣ��՜Y�����������e̖�����������u̖����(ji��)��������ꖲ�ɣ����Ž��У��ˣ��|�x�x�����꣨��Ԫ406�꣩������ɿh�������ΰ�ʮ���գ����˶��]���h�������ҾҊ���՜Y���@Ի�������M�ܞ��嶷�ׁ����������l(xi��ng)��С�������Խ�ӡ�R��ȥ���ص�����[����@���x���N�����|�x�r��|������?q��)���ɿh�������՜Y���o�ٺ�����������������ļm�p���������|�����[�ӷN������˖|�������˲����P(gu��n)���՜Y���N�յĂ��f�������¡����ԡ�������[Ԕ��(x��)]

18��÷ɽĦ��ʯ��

����÷ɽĦ��ʯ�̷֞鱮����Ħ�¡�Ĺ־�������÷ɽ�������������յ������T������ɽ�����ą��U������ǰ��̽���L�٣�ԁԊ���x�������ˏ������F��Ħ��ʯ�̺ͱ���������ǧ�Դ��^��Ҳ��һ��֮�@;�����_(d��)���@�F�zī��Ҳ�Пo��֮݅���;���Д�(sh��)��Ħ����Ҳ��ӯ��С��;�����`�������^�����լ��MĿ������������������Ҫ�������T�XĦ��ʯ�����ی�Ħ��ʯ�����ی�ʯӛĦ��ʯ��������ľ���^��Ħ��ʯ��������Ȫӛ��������÷ɽ�|ʯ���������z�EĦ��ʯ�̵����@Щʯ�̴���S����÷ɽ���Ļ���(n��i)�����γ���һ����Ȼ�ĕ���ˇ�g(sh��)�����������^�ߵĚvʷ��ˇ�g(sh��)�rֵ�����o(h��)��������ʯ�������c(di��n)��A�����돽��10�ĈA�����O(sh��)���Ƶ؎������o(h��)������������20�ס�����[Ԕ��(x��)]

19���|����������

������������λ�ږ|���h���@���l(xi��ng)��Ҵ�����һ̎ʼ���������f�v���g�ĝh�����ý��������ڝh����������Ⱥ����t�Ĉ�������ȫ�Q��Ϫ���ϴ�������ɽ��赞��Ķ�ʮ��ʸ��ʸ�������M(f��i)��Ҏ(gu��)���Գ�ʢ�e��ԓ�����M(j��n)����̧���洩��ʽ��ľ��(g��u)����������e981ƽ���������������88��(��������)��������Ӵ�(���L)1.7������9.1��������������L2.65�������M(j��n)���g��6�������g���Νuխ������������������ȸ�������⣬��(x��)������(�����)�ᭇ�������w�M�Ϛ�ݻֺ꣬�w�F(xi��n)�˹Ŵ��h��ڄ������Խ���ܺͺ�ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���������o(h��)�������|����·��������������������20�������O(sh��)���Ƶ؎������o(h��)���������|����ͬ���o(h��)������������·�������I��ʯ��·������[Ԕ��(x��)]

20�����Aɽ��¶��

������¶��λ�ھ��Aɽ���Ƿ��ɽ�����c��@�¡��|�������ٚq�mͬ����Aɽ���Ĵ��֡�֮һ���½����峯��������(1667��)���Շ�����ּ�M(j��n)����A��Ҋ�˵�ɽˮ�h(hu��n)���������ڴ����������f�ӹ�ǰҹ���Mɽ��ᘱM���¶���˷Q���E�������A��(j��ng).ˎ����Ʒ���Ќ�����������f���Ҟ���f��¶�������������ӷ����С���¶�����������¶�����ķQ̖���������f���r���С�����¶֮�ꡱ��Ԓ���춨������¶�¡�����¶�µ�̎ɽ�������DZ�·��ɽ�ؽ�(j��ng)֮������Ժ���������࣬ï���������h(hu��n)����(y��u)����������ʮ����ʢ�������������ڴ˃ɶȵlj��f����Ǭ¡���gס��ɮ��(y��u)���_���������ɞ酲��������ʮ���꣨1836�꣩ס��ɮ��ɏ�U(ku��)�������S���꣨1853�꣩ʥ��ɮס�֣��r������������꣨1858�꣩ס��ɮ����������ͬ�����꣨1864�꣩��(f��)�����������ס��ɮ��Դ�ȡ���[Ԕ��(x��)]