ĮB┼d╩ą╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĮķĮB

šŃĮŁ╩Ī įĮ│Ūģ^(q©▒) ┐┬ś“ģ^(q©▒) ßėų▌╩ą ╔Žė▌ģ^(q©▒) ą┬▓²┐h ųT¶▀╩ą ĮB┼d╩ą╬─╬’╣┼█E ĮB┼d╩ą╝t╔½┬├ė╬ ĮB┼d╩ą├¹╚╦╣╩Šė ĮB┼d╩ą▓®╬’^ 4AŠ░ģ^(q©▒) ĮB┼d╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ĮB┼d╩ą╩«┤¾├Ō┘M(f©©i)Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ĮB┼d╩ą╠ž«a(ch©Żn) ĮB┼d╩ą├└╩│ ĮB┼d╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ĮB┼d╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

1Īó╔“ł@

ĪĪĪĪĮB┼dų°├¹Ą─ł@┴ųĪóĮB┼d╣┼│Ūā╚(n©©i)Ą─ę╗╠Äųžę¬Š░ģ^(q©▒)ĪŻą▐Å═(f©┤)ĪóųžĮ©║═öU(ku©░)Į©║¾Ą─╔“ł@š╝Ąž57«ĆŻ¼Ęų×ķ╣┼█Eģ^(q©▒)Īó¢|įĘ║═─ŽįĘ╚²┤¾▓┐ĘųĪŻ╣┬·Q═żĪó░ļ▒┌═żĪóļp╣╠├Īó░╦įüśŪĪó╦╬Š«Īó╔õŲįĪóå¢├ĘÖæĪóŪ┘┼_(t©ói)║═ÅV±Ļ²SĄ╚Š░ė^Ż¼ę└ō■(j©┤)Üv╩Ę├µ├▓╗“╔“ł@╬─╗»ā╚(n©©i)║Ł╦∙ąĶ꬯¼▒╗ėąą“ĄžĘų▓╝į┌╔“ł@╚²┤¾ģ^(q©▒)ā╚(n©©i)Ż¼ą╬│╔┴╦Ī░öÓįŲ▒»ĖĶĪ▒ĪóĪ░įŖŠ│É█ęŌĪ▒ĪóĪ░┤║▓©¾@°ÖĪ▒ĪóĪ░Üł▒┌▀z║▐Ī▒ĪóĪ░╣┬·Q░¦°QĪ▒ĪóĪ░▒╠║╔ė│╚šĪ▒ĪóĪ░īmē”į╣┴°Ī▒ĪóĪ░╠żč®å¢├ĘĪ▒ĪóĪ░įŖĢ°’hŽŃĪ▒║═Ī░∙oś“é„ŪķĪ▒Ą╚╩«Š░ĪŻ╔“ł@╬╗ė┌ĮB┼d╩ąā╚(n©©i)─Š╔Åś“║ė┼įĪŻ╔“ł@į┌╦╬┤·Ż©960─Ļų┴1279─ĻŻ®ęč╩ŪĮB┼dų°├¹Ą─ł@┴ųĪŻō■(j©┤)šfŻ¼▀^╚źĄ─╔“ł@▒╚¼F(xi©żn)į┌┤¾Äū▒ČŻ¼╩Ūę╗╬╗ąš╔“Ą─╝Ø╩┐╦∙Į©Ż¼╣╩├¹╔“ł@ĪŻė╔ė┌ł@ā╚(n©©i)Į©ėąśŪ┼_(t©ói)═żķwŻ¼╝┘╔Į│ž╠┴Ż¼Łh(hu©ón)Š│ā×(y©Łu)├└Ż¼ųąć°(gu©«)Üv┤·╬─╚╦─½┐═│ŻüĒ┤╦ė╬ė[Ż¼┘xįŖū„«ŗĪŻ╔“ł@┬ä├¹Ą─┴Ēę╗įŁę“╩Ū┼cųąć°(gu©«)╦╬┤·┤¾įŖ╚╦Ļæė╬Ż©1125─Ļų┴1209─ĻŻ®Ą─ę╗śČ▒»äĪėąĻP(gu©Īn)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

2Īó╠m═ż AAAA

ĪĪĪĪ╠m═żŻ¼╬╗ė┌ĮB┼d╬„─Ž╠mõŠ╔ĮŻ¼╩Ūųąć°(gu©«)šŃĮŁĮB┼dĄ─ųžę¬╬─╗»╣┼█E║═┬├ė╬ä┘ĄžĪŻ¢|Ģxė└║═Š┼─ĻŻ©353─ĻŻ®╚²į┬│§╚²Ż¼═§¶╦ų«┼cųx░▓Īó═§½I(xi©żn)ų«Ą╚40ČÓ╬╗├¹╩┐į┌┤╦┼e▐ką▐ņ∙-Ż¼═§¶╦ų«Ī░╬óūĒų«ųąŻ¼š±╣Pų▒╦ņĪ▒Ż¼īæŽ┬┴╦ų°├¹Ą─ĪČ╠m═ż╝»ą“ĪĘŻ¼Č°╠m═żę▓ę“┤╦Č°ų°├¹ĪŻ╠m═żŻ¼┤║Ū’Ģr(sh©¬)įĮ═§╣┤█`ĘN╠mė┌┤╦Ż¼¢|ØhĢr(sh©¬)Į©ėą¾A═żŻ¼╠m═żė╔┤╦Ą├├¹ĪŻ¢|Ģxė└║═Š┼─ĻŻ¼Ģ■(hu©¼)╗³ā╚(n©©i)╩Ę╝µ┤¾Ģ°Ę©╝ę═§¶╦ų«č¹šł(q©½ng)┴╦42╬╗ć°(gu©«)╝ę▄Ŗš■Ė▀╣┘╩┐ūÕį┌╠m═ż┼eąą╩óĢ■(hu©¼)Ż¼īæŽ┬Ī░╠ņŽ┬Ą┌ę╗ąąĢ°Ī▒ĪČ╠m═ż╝»ą“ĪĘŻ¼╠m═ż│╔×ķĢ°Ę©╩źĄžĪó╬║Ģx’L(f©źng)┴„Ė▀ĄžĪŻ¼F(xi©żn)╠m═żĖ∙ō■(j©┤)├„╝╬ŠĖĢr(sh©¬)╠m═żĄ─┼fųĘųžĮ©Ż¼╗∙▒Š▒Ż│ų┴╦├„ŪÕł@┴ųĮ©ų■Ą─’L(f©źng)Ė±Ż¼ęįĪ░Š░ė─Īó╩┬č┼Īó╬─├ŅĪóĢ°Į^Ī▒╦─┤¾╠ž╔½Č°ŽĒūu(y©┤)║Żā╚(n©©i)═ŌŻ¼╩Ūųąć°(gu©«)ųžę¬Ą─├¹ä┘╣┼█EŻ¼╩Ūų°├¹Ą─Ģ°Ę©╩źĄžŻ¼ę▓╩Ūć°(gu©«)╝ęAAAA╝ē(j©¬)┬├ė╬ģ^(q©▒)ĪŻŲõā╚(n©©i)║Ł┐╔ęįė├Ī░ę╗ą“Ī▒ĪóĪ░╚²▒«Ī▒ĪóĪ░╩«ę╗Š░Ī▒üĒĖ┼└©Ż║Ī░ę╗ą“Ī▒╝┤ĪČ╠m═żą“ĪĘŻ╗Ī░╚²▒«Ī▒╝┤∙Z│žĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

3ĪóĢ■(hu©¼)╗³╔ĮŪ¦─ĻŽŃķ╝┴ų AAA

ĪĪĪĪĪ░Ģ■(hu©¼)╗³╔ĮŪ¦─ĻŽŃķ╝┴ųĪ▒Š░ģ^(q©▒)╬╗ė┌ĮB┼d┐h─Ž▓┐╔Įģ^(q©▒)Ż¼ŠÓļxĮB┼d╩ąģ^(q©▒)35╣½└’╠ÄŻ¼╬╗ė┌Ī░ųąć°(gu©«)ŽŃķ╝ų«Ól(xi©Īng)Ī▒Ą─╗³¢|µé(zh©©n)---š╝ß«┤ÕŻ¼╩ŪęįŪ¦─ĻŽŃķ╝śõ║═╦─╝Š│ŻŠG╔·æB(t©żi)┴ų×ķ╠ž╔½Ż¼╚┌ĄŪ╔ĮĪó┼╩ÄrĪó┼└śõĄ╚ą▌ķe┬├ė╬ĪóČ╚╝┘Īó▓╔š¬ė╬Ą╚Ŗ╩śĘ×ķę╗¾wĄ─╔·æB(t©żi)┬├ė╬║├╚ź╠ÄĪŻėąĪ░╠ņ╚╗č§░╔Ī▒ų«ĘQĪŻį┌Ī░Ģ■(hu©¼)╗³╔ĮŪ¦─ĻŽŃķ╝┴ųģ^(q©▒)Ī▒Ż¼╝╚ėąū╦æB(t©żi)Ųµ«ÉĪóė^┘pār(ji©ż)ųĄśOĖ▀Ą─╣┼ŽŃķ╝śõŻ¼ėąĄ─▒PĖ∙Õe(cu©░)╣Ø(ji©”)Ż¼ėąĄ─ā╚(n©©i)╠┼┐š╠ōŻ¼ėąĄ─š█ų½öÓ▒█Ż¼ą╬│╔ę╗Ą└├└¹ÉĄ─’L(f©źng)Š░ŠĆŻ¼╚ńĪ░Ę“Ų▐Č„É█Ī▒ĪóĪ░ąųĄ▄▀Bą─Ī▒ĪóĪ░ūµīO╚²┤·Ī▒ĪóĪ░ę░ži│▓č©Ī▒ĪóĪ░┤¾∙iš╣│ßĪ▒ĪóĪ░ļp²ł╝▄ś“Ī▒ĪóĪ░┐±Üg╚║╬ĶĪ▒ĪóĪ░╔┘┴ų╬õąg(sh©┤)Ī▒ĪóĪ░ę╗ųĖĄ╣┴óĪ▒ĪóĪ░┬▌ą²Ž“╔ŽĪ▒ĪóĪ░╔┌▒°ę┘┴óĪ▒Ą╚Ą╚Ą°Õ┤ČÓū╦Īó╦Ų½F╚ń╚╦Ą─Ž¾ą╬ķ╝śõĪŁĪŁ╝Ü(x©¼)╝Ü(x©¼)ė^┘pŻ¼▀@ą®ŽŃķ╝śõėųŽ±╠ņ╚╗Ą─┼ĶŠ░ę╗śėŻ¼¤o▓╗┴Ņ╚╦┘pą─Éé─┐Ż¼Õ┌Žļ¶µ¶µĪŻ╚ń╚ļ├¦├¦ķ╝┴ųŻ¼ŃÕŽŃķ╝įĪŻ¼─ŪŪ▀╚╦ą─Ę╬Ą─ķ╝ŽŃ┴Ņ╚╦╠šūĒŲõųąŻ╗ėųėąśõ²g│¼Ū¦─ĻĪóŽŃķ╝ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

4Īóßėų▌±Rę·│§╣╩Šė AA

ĪĪĪĪßėų▌±Rę·│§╣╩Šėš╝Ąž628ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe1228ŲĮĘĮ├ūŻ¼ū°─Ž│»▒▒Ż¼╣▓╚²▀M(j©¼n)Ż¼╦─ų▄═Ōē”┤uŲ÷Īóā╚(n©©i)ē”░Õų■ĪŻķTÅd╚²ķ_ķgŻ¼┼RĮųĮ©ų■Ż¼Śl╩»ķT┐“Ż¼īŹ(sh©¬)ķ»ķTĪŻĄ┌Č■Īó╚²▀M(j©¼n)╬Õķ_ķgŻ¼Š∙×ķ╬Õų∙Ų▀ĶņĄ─┴║╩Į╝▄Ņ^ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ė▓╔ĮĒöŻ¼─Žå╬ķ▄Īó▒▒ųžķ▄ĪŻ╚²▀M(j©¼n)ų«ķgĖ„ėąÄ¹Ę┐▀B═©Ż¼ųąėąČ■éĆ(g©©)╠ņŠ«Ż¼Ū░ąĪ║¾┤¾Ż¼┐šÜŌ┴„═©Ż¼╣Ōšš│õ┼µĪŻĄ┌Č■▀M(j©¼n)Ąūīėųąķg╩ŪÅd╠├╝µū„═©Ą└Ż¼¢|ā╔ķg×ķąĪ┐═Åd┼c┘~Ę┐ķgŻ©Ģ■(hu©¼)ėŗ(j©¼)╩꯮Ż¼╬„┤╬ķg╩Ū±Rę·│§ĖĖ─Ė┼P╩ęŻ¼ę▓╩Ū±Rę·│§│÷╔·╠ÄĪŻ╬„▒Mķg×ķ±R╝ęÅNĘ┐ĪŻĄ┌╚²▀M(j©¼n)╬ÕķgŻ¼¢|╬„ā╔ķg┤“═©Ż¼╩ŪĪ░±RśõėøĪ▒ŠŲĘ╗Ą─ßäŠŲł÷(ch©Żng)ĄžŻ╗ųąķgÅd╠├Ż¼╩Ū▀BĮė?x©┤n)|╬„Ą─▀^Ą└Ż¼╩ŪĮM║ŽßäŠŲĄ─śą╝~Ż¼Ž“▒▒įO(sh©©)ķT┐╔═©æ¶═ŌŻ¼▒Ńė┌ī”(du©¼)═Ōé„▀fžø╬’ĪŻ╬„Ĺ▒▒ķg×ķ±Rę·│§┼P╩ę║═╔ŽśŪ═©Ą└Ż¼¢|ĹĘųäe×ķŠŲĘ╗Ĥ═ĮÅNĘ┐║═▓═╩ęĪŻĄ┌Č■Īó╚²▀M(j©¼n)śŪ╔Žėą╗ž└╚ŽÓ╗ź┬ō(li©ón)═©Ż¼╦ūĘQĪ░ū▀±RśŪĪ▒Ż¼įŁ×ķ±R╩ŽąųĄ▄ŠėūĪĪŻ¼F(xi©żn)į┌±Rę·│§╣╩ŠėĄūīė╗ųÅ═(f©┤)įŁ├▓Ż¼ö[įO(sh©©)ę└┼fŻ¼ÅdĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

5Īó═¦║■╦■

ĪĪĪĪ═¦║■╦■Ż¼╬╗ė┌šŃĮŁ╩Īßėų▌╩ą═¦║■╔ĮÄpĪŻ’L(f©źng)╦«╦■ĪŻō■(j©┤)├±ć°(gu©«)ĪČßė┐hųŠĪĘŻ║Ī░═¦║■╦■Ż¼ÅłųŠ(┐Ą╬§ÅłĘĻÜgĪČßė┐hųŠĪĘ)Ż¼į┌═¦║■╔ĮĪŻ├„╝╬ŠĖČ■╩«╦──Ļų¬┐hūTØōĮ©ĪŻ├„│ńĄØŲ▀─Ļ█▄Ż¼ų¬┐hĘĮ╩ÕēčųžĮ©ĪŻĪ▒┴∙ĮŪŲ▀īėŻ¼śŪķw╩Į┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼Ąū▀ģķL(zh©Żng)3.50├ūĪŻĄūīė─Ž├µķ_ķTŻ¼ęį╔ŽĖ„īėķ_┤░3╔╚ĪŻč³ķ▄┴ŌĮŪč└ūė»BØŁĪŻ╦■äxĪóśŪķwęčܦĪŻ2017─Ļ1į┬13╚šŻ¼šŃĮŁ╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķĄ┌Ų▀┼·šŃĮŁ╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

6Īóų▄Č„üĒūµŠė

ĪĪĪĪų▄Č„üĒūµŠėŻ¼į┌šŃĮŁ╩ĪĮB┼d╩ąģ^(q©▒)▒Żėėś“║ėčž╝┤Į±ä┌äė(d©░ng)┬Ę¢|╩ūŻ¼╩Ūę╗┤▒ū°▒▒│»─ŽŠ▀ėą├„┤·Į©ų■’L(f©źng)Ė±Ą─┤u═▀Ę┐Ż¼Ė╗ėąé„Įy(t©»ng)╠ž╔½Ą─║┌╔½ų±Įz┼_(t©ói)ķTĪŻūµŠė═Ōė^╣┼śŃŪfć└(y©ón)Ż¼╣▓╚²▀M(j©¼n)Ż¼├┐▀M(j©¼n)╚²ķgĘ┐ĪŻā╔▀M(j©¼n)ų«ķgĖ„ėą╠ņŠ«ŽÓĖ¶Ż¼╠ņŠ«ā╔é╚(c©©)ėąąĪ└╚ī”(du©¼)╣░ĪŻĄ┌ę╗▀M(j©¼n)ųąķg×ķ┼_(t©ói)ČĘķTŻ¼ū¾ėę×ķČ·Ę┐ĪŻĄ┌Č■▀M(j©¼n)×ķ┤¾ÅdĪŻĄ┌╚²▀M(j©¼n)įŁ×ķśŪĘ┐Ż¼Ą╣╦·║¾Ż¼Ė─Į©ŲĮĘ┐ĪŻ¼F(xi©żn)×ķšŃĮŁ╩ĪÉ█ć°(gu©«)ų„┴xĮ╠ė²╗∙ĄžĪóĮB┼d╩ąīW(xu©”)ąŻĄ┬ė²╗∙ĄžĪŻų▄Č„üĒ╔·Ū░ČÓ┤╬šfĪ░╬ę╩ŪĮB┼d╚╦Ī▒Ż¼ĘQĮB┼d×ķūį╝║Ą─╣╩Ól(xi©Īng)ĪŻō■(j©┤)ĘĮųŠėø▌dŻ¼▒Żėėś“ų▄╩Ž╩Ū├„╝╬ŠĖ─Ļķg▀wŠėĮB┼d│Ūā╚(n©©i)Ą─ĪŻį┌│Ūā╚(n©©i)ä┌äė(d©░ng)┬Ę╔ŽŻ¼ŽÓé„ūµ▌ģųąį°ėąę╗ī”(du©¼)Ę“ŗDē█ų┴░┘ÜqŻ¼╣╩┼fĘQĪ░░┘Üq╠├Ī▒ĪŻų▄Č„üĒŽ╚▌ģ╩└Šėė┌┤╦Ż¼ūµĖĖ╚╬┬ÜĮŁ╠KĢr(sh©¬)Ż¼▀wŠė╗┤░▓ĪŻ1939─Ļų▄Č„üĒĄĮĮB┼dŻ¼į°į┌┤╦Įė┤²ėHėč║═Ė„Įń╚╦╩┐Ż¼ą¹é„┐╣╚šŠ╚ć°(gu©«)Ż¼×ķ┐╣╚š╚╦╩┐║═Ól(xi©Īng)ėHĢ°īæČÓĘ∙┐╣╚šŅ}į~Ż¼▓ó╠Ņīæ╝ęūVĪŻ1984─ĻŻ¼š¹ą▐ūµŠėĢr(sh©¬)▒┘Ī░ų▄Č„üĒ╩Ę█EĻÉ┴ą╩ęĪ▒Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

7Īó╣┼įĮ▓žĢ°śŪ

ĪĪĪĪĮ±šŃĮŁĮB┼d│Ūģ^(q©▒)ä┘└¹╬„┬ĘŻ¼ŠoÓÅ┤¾═©īW(xu©”)╠├ĪŻŪÕ─®ąņśõ╠m(1837─Ļų┴1902─ĻŻ®äō(chu©żng)▐kĪŻ╣┼įĮ▓žĢ°śŪŻ¼╩Ū╬ęć°(gu©«)łDĢ°^╩Ę╔ŽūŅįńī”(du©¼)╣½▒Ŗķ_Ę┼ĪóĄ┌ę╗╝ęŠ▀ėąĮ³┤·╣½╣▓łDĢ°^╠žš„Ą─▓žĢ°śŪĪŻ╣┼įĮ▓žĢ°śŪĄ─äō(chu©żng)▐k╚╦╩Ū╔ĮĻÄ╚╦ąņśõ╠mĪŻąņśõ╠m╩Ū╬╗┘xķeĄ─▒°▓┐└╔ųą,į┌╬„ĘĮ╬─╗»Ą─åóĄŽ║═ŠSą┬Ė─┴╝ų„┴xĄ─ė░ĒæŽ┬Ż¼ģ󚚢|╬„ĘĮĖ„ć°(gu©«)łDĢ°^š┬│╠Ż¼ęį┤µ╣┼║═ķ_ą┬×ķū┌ų╝Ż¼ŠĶ½I(xi©żn)╦Į╚╦▓žĢ°7╚fėÓŠĒŻ¼ė┌1903─Ļį┌╦¹Ą─╝ęÓl(xi©Īng)šŃĮŁĮB┼d┘ÅĄžę╗«Ć┴∙ĘųŻ¼║─Ńy╚²╚fČ■Ū¦Š┼░┘┴∙╩«ā╔Į©įņ┤╦śŪŻ¼1904─Ļš²╩ĮŽ“╔ńĢ■(hu©¼)Ė„ļAīė╚╦╩┐ķ_Ę┼ĪŻį┌╣▄└ĒĘĮĘ©╔Ž│²└^│ąĘŌĮ©▓žĢ°śŪĄ─é„Įy(t©»ng)═ŌŻ¼ėų╬³╚Ī═Ōć°(gu©«)Ž╚▀M(j©¼n)Įø(j©®ng)“×(y©żn)ĪŻŠÄėąĪČ╣┼įĮ▓žĢ°śŪĢ°─┐ĪĘ,┼fĘųĮø(j©®ng)Īó╩ĘĪóūėĪó╝»ĪóĢr(sh©¬)äš(w©┤)5▓┐Ż¼ŠÄ×ķ35ŠĒŻ╗║¾Ęų×ķīW(xu©”)▓┐┼cš■▓┐Ż¼Ė─ŠÄ×ķ20ŠĒĪŻīW(xu©”)Īóš■ā╔▓┐Ž┬Ė„Ęų24éĆ(g©©)ŅÉ─┐Ż¼├┐ŅÉį┘Ęų╚¶Ė╔ūėŅÉĪŻŅÉ─┐ČÓę“ęu┼fėą├¹ĘQŻ¼Ą½ūėŅÉ’@╩Š│÷ųą═ŌīW(xu©”)ąg(sh©┤)Įy(t©»ng)ę╗┴óŅÉĄ─āAŽ“ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

8Īó┤¾╔Ų╦■

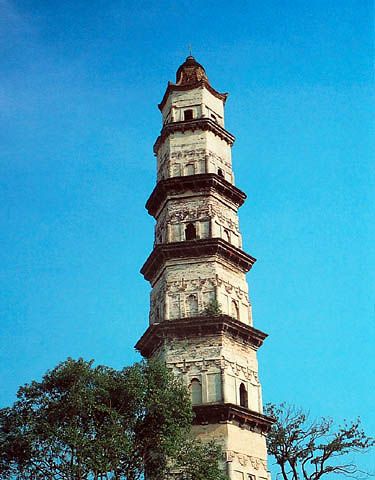

ĪĪĪĪ╬╗ė┌ĮB┼d╩ąģ^(q©▒)│Ū╩ąÅVł÷(ch©Żng)¢|─ŽėńŻ©įŁ╬„ĀI(y©¬ng)┤¾╔Ų╦┬ā╚(n©©i)Ż®ĪŻ┤¾╔Ų╦■╩╝Į©ė┌┴║╠ņ▒O(ji©Īn)╚²─Ļ(504─Ļ)Ż¼─Ž╦╬æcį¬╚²─Ļ(1197─Ļ)Ż¼╦┬Īó╦■Ę┘ė┌╗ĪŻ├„ė└śĘį¬─Ļ(1403─Ļ)Ż¼ųžĮ©╦┬Īó╦■ĪŻĮ±╦■×ķ├„┤·Į©ų■Ż¼Ė▀40├ūŻ¼┴∙ĮŪŲ▀īėŻ¼┤u─Š╗ņ║ŽśŪķw╩ĮĪŻ╦■Ēö×ķłAą╬┤¾įÕŠ«Ż¼Ųõ╔Žė├ĶTĶFĖ▓└Å╔wĒöŻ¼ųž╝s5000Į’ĪŻŠē╠▌ĄŪĖ▀Ż¼┐╔°BŅ½ĮB┼d╣┼│Ū╚½Š░ĪŻŪÕŽ╠žS─ĻķgŻ¼╦■äxĪóč³ķ▄ĪóśŪķwŠ∙ܦė┌▒°ņ▐Ż¼╦■╔Ē¬q┤µĪŻ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻįŁĮ©ė┌┤¾╔Ų╦┬ā╚(n©©i)Ż¼╣╩├¹ĪŻĮ±╦┬ܦ╦■┤µĪŻ╦■╩╝Į©ė┌┴║╠ņ▒O(ji©Īn)╚²─ĻŻ©504─ĻŻ®Ż¼īę┼dīęÅUĪŻĮ±╦■ųžĮ©ė┌─Ž╦╬ĮBČ©į¬─ĻŻ©1228─ĻŻ®Ż¼├„ė└śĘį¬─ĻŻ©1403─ĻŻ®ĪóŪÕ┐Ą╬§░╦─ĻŻ©1669─ĻŻ®Ž╚║¾ųžą▐ĪŻ┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)śŪķw╩Į╦■Ż¼┴∙├µŲ▀īėŻ¼Ė▀40.5├ūŻ¼Ąūīė▀ģķL(zh©Żng)3.8├ūŻ¼Ąūīė┴∙├µŠ∙įO(sh©©)ēūķTŻ¼Č■īėęį╔Žā╔├µŽÓī”(du©¼)▒┘ēūķTŻ¼ėÓįO(sh©©)▒┌²ÉĪŻĒö╩®įÕŠ«Ż¼╔Žų├ĶTĶFĖ▓└ÅĪŻ╦■═Ōķ▄ęčܦĪŻ╦■ųą┐šŻ¼įŁėąĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

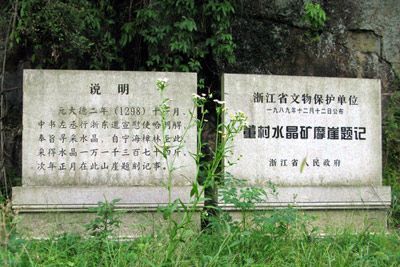

ĪĪĪĪČŁ┤Õ╦«Š¦ĄV─”č┬Ņ}ėøŻ¼╬╗ė┌ą┬▓²┐h│Ū¢|┴∙╩«╬Õ└’Ą─╔│Ž¬µé(zh©©n)Ž┬ČŁ┤Õ┐┌╣½┬ĘŽ┬ĘĮæęč┬ųąŻ¼▒│ęą╩»ÅS╔ĮŻ¼Ž┬┼R²öŽ¬Ż¼║Ż░╬×ķ280├ūĪŻ┤╦Ņ}ėøŲ∙Į±ęčėąŲ▀░┘ČÓ─ĻĄ─Üv╩ĘŻ¼ėø▌d┴╦į¬┤¾Ą┬Č■─ĻŻ©1298Ż®╩«ę╗į┬šŃ¢|ą¹╬┐╩╣╣■┤╠䚟ĘŅų╝üĒ┤╦Ż¼▓╔Ą├11374Į’╦«Š¦ĄV╩»ĪŻ┤╬─Ļš²į┬Ż¼╣■┤╠䚟īóķ_▓╔╦«Š¦▀^│╠öMĢ°Ż¼┐╠ė┌┤╦č┬▒┌ų«╔ŽĪŻŅ}ėø├µ│»─ŽŻ¼Ęų×ķū¾Īóėęā╔ēKŻ¼ū¾ėę╬─ūų╣▓12žQąąŻ¼├┐ąąūų?j©½n)?sh©┤)▓╗Ą╚ĪŻĢ°¾w×ķąą┐¼Ż¼ĻÄ┐╠Ż¼╚½╬─╣▓130ūųĪŻŅ}ėø├µĘe╝s100ŲĮĘĮ├ūĪŻįŁ╬─×ķŻ║ū¾╬─Ż║Ī░ųąĢ°ū¾ž®ūįį¬╚šų┴╚╦╚šŻ¼ėH┬╩ū¾ėęė┌╩»ÅS╔Į½@╦«Š¦ę╗▓žŻ¼ėŗ(j©¼)ę╗╚fę╗Ū¦╚²░┘Ų▀╩«╦─Į’Ż¼Įįšõ«ÉŲµĮ^š▀Ī▒ĪŻėę╬─Ż║Ī░┤¾Ą┬Č■─Ļ╩«ę╗į┬ĘŅų╝īż▓╔╦«Š¦Ż¼ūįīÄ║ŻĶ░┴ųų┴ą┬▓²ų«╩»ÅSŻ¼░l(f©Ī)ą╣Ąž▓žŻ¼žĢĄŪ╠ņ│»Ż¼Ž┬ĻU└¦šõŻ¼╔ŽščŪ¼Ą┬Ż¼īŹ(sh©¬)Ī§Ī§Ī§Ī§ėąĄ└ų«╦∙×ķŻ¼Ī§Ī§Ī§Ī§Ī§╩»Ī§Ī§Ī§╩┬ĪŻĪ▒┐ŅūR(sh©¬)Ż║Ī░┤¾Ą┬╚²─Ļš²į┬ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

10Īóą┬▓²│Ūē”

ĪĪĪĪą┬▓²│Ūē”╬╗ė┌ą┬▓²┐h─Ž├„ĮųĄ└Ż¼─Ļ┤·×ķ├„ĪŻą┬▓²╣┼ĘQž▀¢|Ż¼╠Ų┤·ęįŪ░ī┘ž▀┐hŻ¼║¾┴║ķ_ŲĮČ■─Ļ(908)Į©┐hŻ¼▓ó¤o│Ūē”ĪŻ─Ž╦╬╝╬╠®ĪČĢ■(hu©¼)╗³ųŠĪĘ▌dŻ¼╦╬ėą┼f│ŪĪŻČ°ų┴─Ž╦╬─®Ż¼ęč¤o┤µŻ¼āHėąėŁČ„Īóµé(zh©©n)¢|Īó║ŅŽ╔Īó╣▓╚╩╦─ķTų«├¹ĪŻ├„│╔╗»ĪČą┬▓²┐hųŠĪĘę²ĪČ¢|Ą╠ėøĪĘ(─Ž╦╬Ģr(sh©¬)┐h╚╦ėß╣½├└ū½)šfŻ║Ī░ėÓĘĮ▌ŗĪČ─Ž├„õøĪĘŻ¼ćLę╔ĪČĢ■(hu©¼)╗³ųŠĪĘ▌dŻ║ęž│Ūų▄ę╗╩«└’Ż¼ŲõĖ▀╩«│▀Ż¼║±╩«ėąČ■│▀ĪŻĮ±Łh(hu©ón)ęž╣╠¤o╩Ū│Ū╗∙ę▓ĪŻĪ▒├„╚fÜvĪČą┬▓²┐hųŠĪĘėø▌dŻ║Ī░ų┴║ļų╬╩«░╦─Ļ(1505)ų¬┐hę”┬Ī╩╝ų■Č┤ķTė┌ŽķŽ¬ÅRėęĪŻų┴╝╬ŠĖ╚²╩«ę╗─Ļ(1552)┘┴┐▄▓■Ō▒Ż¼├±¤o╩žėŗ(j©¼)Ż¼ų¬┐h╚f∙i╩╝ŽÓĢr(sh©¬)īÅä▌(sh©¼)Ż¼╩ūūhų■│ŪĪŻūį╝╬ŠĖ▒¹│Į(1556)ų┴ČĪ╦╚(1557)▓╗Ų┌─ĻČ°│╔ĪŻ│Ūų▄ę╗Ū¦╚²░┘Ų▀╩«╦─š╔ŲµŻ¼Ė▀ę╗š╔Ų▀│▀Ż¼ķ¤Č■š╔╦─│▀Ż¼ų▄ć·Ę▓┴∙└’Ż¼│ŪķT╦─Ż¼¢|æ¬(y©®ng)┼_(t©ói)Ż¼╬„═©Ģ■(hu©¼)Ż¼─Žč÷╔ĮŻ¼▒▒Ø·(j©¼)┤©Ż¼│Ū╔Ž×ķ┼«ē”Ż¼×ķĖCõüŻ¼ķT╔Ž×ķūSśŪŻ¼ķT═Ō×ķūė│ŪŻ¼ā╚(n©©i)═ŌĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

11Īó║ń├„ś“

ĪĪĪĪ║ń├„ś“╬╗ė┌ĮB┼d╩ą┐┬ś“ģ^(q©▒)ĖŻ╚½µé(zh©©n)Ż¼─Ļ┤·×ķŪÕĪŻ╬„┐ń║■ś“╩╝Į©ė┌─Ž╦╬Ż¼├„╚fÜv─ĻķgųžĮ©Ż¼ŪÕ╝╬æcį¬─ĻŻ©1796Ż®ųžą▐ĪŻš¹ū∙ś“ė╔å╬┐ū╣░ś“┼c╚²┐ū┴║ś“ĮM│╔Ż¼╚½ķL(zh©Żng)61├ūĪŻŲõųą╣░ś“ķL(zh©Żng)30├ūŻ¼╣░╚»ā¶┐ń5.5├ūĪŻś“Ö┌░Õ╠Ä┐╠ėąŠĶ┘YųžĮ©š▀ąš├¹Īó─Ļį┬Ą╚ĪŻ╚²┐ń┴║╩ĮŲĮś“╚½ķL(zh©Żng)31├ūŻ¼Š∙Ęų╚²┐ńŻ¼¼F(xi©żn)ś“├µęčĖ▓╦«─ÓĪŻ╣░ś“ęį▒▒5├ū╠ÄėąąĪą═å╬┐ū┴║ś“ę╗ū∙Ż¼├¹Ī░═¼č▀ś“Ī▒ĪŻ┼c╬„┐ń║■ś“ŲĮ├µ│╩Ī░7Ī▒ą╬ĪŻā╔é╚(c©©)ū∙Ö┌╔Ž┐╠ŪÕĖ╔┬ĪĪó╝╬æc─Ļķgųžą▐ūųśėĪŻ2011─ĻšŃĮŁ╩Īš■Ė«īó╬„┐ń║■ś“╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ║ń├„ś“╬╗ė┌┐┬ś“ģ^(q©▒)ĖŻ╚½µé(zh©©n)ąņ╔Į┤Õąņ╔Į┤¾ĮŁ║═ąņ╔ĮķTŪ░ĮŁĮ╗ģR╠ÄŻ¼╩╝Į©─Ļ┤·▓╗įöŻ¼ŪÕ╝╬æc─ĻķgųžĮ©ĪŻė╔ų„ś“┼cę²ś“Č■▓┐ĘųĮM│╔Ż¼ų„ś“į┌▒▒Ż¼ę²ś“į┌─ŽŻ¼Š∙×ķ╩»┴║ś“Ż¼ŲĮ├µ┬į│╩Ī░ZĪ▒ūųą╬Ż¼╚½ķL(zh©Żng)58├ūĪŻų„ś“Ęų╦─Čš╬Õ┐ńŻ¼─Ž▒▒ū▀Ž“Ż¼ųąķgę╗┐ń┐ńÅĮ▌^┤¾Ż¼▀_(d©ó)4.91├ūŻ¼╩ĖĖ▀2.8├ūŻ¼Ųõ┼c─Ž▒▒┐ńų«ķgĖ„ėąĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

12Īóßėų▌│Ū┌“ÅR

ĪĪĪĪ╬╗ė┌ßėų▌│Ūā╚(n©©i)┬╣╠ź╔Į─Ž┬┤Ż¼╩Ūę╗ū∙ĮŁ─Žę╗Ħ║▄ėą├¹ÜŌĄ─Į©ų■ĪŻįōÅR│§Į©ė┌1345─ĻŻ¼ė╔ė┌─Ļ┤·Š├▀h(yu©Żn)Ż¼Į©ų■įŌ╩▄ČÓĘNūį╚╗×─(z©Īi)║”Ą─ŪųęuŻ¼ė╚Ųõ╩Ū░ūŽüĄ─ų¹╬gŻ¼Üv╩Ę╔Žį°╩«ę╗┤╬ą▐Į©ĪŻĮ³Äū─ĻėųĮø(j©®ng)┤¾ęÄ(gu©®)─Żųžą▐Ż¼¼F(xi©żn)ęčą▐┐óī”(du©¼)═Ōķ_Ę┼ĪŻ─Ž╦╬ųņņõė╬ßėų▌Ģr(sh©¬)į°ĄĮ┬╣╠ź╔ĮĄŪ│Ū┌“ÅRŻ¼Ņ}Ī░Ž¬╔ĮĄ┌ę╗Ī▒╦─ūųŻ¼╣╩ßėų▌│Ū┌“ÅRėųėąĪ░Ž¬╔ĮĄ┌ę╗śŪĪ▒Ą─ĘQ╠¢(h©żo)ĪŻ│Ū┌“ÅRĮ©ų■ęÄ(gu©®)─Ż║Ļ┤¾Ż¼▀x▓─ųvŠ┐Ż¼Ą±┐╠Š½š┐Ż¼čb’Śģf(xi©”)š{(di©żo)Ż¼š¹¾w║═ųCŻ¼ĘQūu(y©┤)ĮŁ─ŽŻ¼┐░ĘQę╗Į^ĪŻßėų▌│Ū┌“ÅR╬╗ė┌│ŪĻP(gu©Īn)µé(zh©©n)░┘▓ĮļA9╠¢(h©żo)Ż¼╩╝Į©─Ļ┤·▌^įńŻ¼╦╬ĪČ╝╬╠®Ģ■(hu©¼)╗³ųŠĪĘųąęčėą╬─ūųėø▌dĪŻ¼F(xi©żn)┤µĮ©ų■ŽĄŪÕ╝╬æcŠ┼─Ļųžą▐ĪŻįōÅRÅR├▓╗ų║ĻŻ¼į┌│Ū┌“ÅR═¼ŅÉĮ©ų■ųąöĄ(sh©┤)╚½╩ĪĄ┌ę╗ĪŻĮ©ėą░╦ūųŲ┴’L(f©źng)Īóį┬┼_(t©ói)ĪóŽ¬╔ĮĄ┌ę╗śŪĪóāxķTĪóæ“┼_(t©ói)Īó│Ū┌“ĄŅĪó║¾┤¾ĄŅŻ¼ā╔é╚(c©©)┼õėąČ·Ę┐Īóé╚(c©©)╬▌ĪóŖA╬▌ĪóĹĘ┐Ą╚Ż¼įO(sh©©)ėŗ(j©¼)¬Ü(d©▓)╠žŻ¼▓╝ŠųŪ╔├ŅĪŻ╦³▓╗Ą½ÜŌä▌(sh©¼)ĘŪĘ▓Ż¼ŪęĮ©ų■Š½┴╝Ż¼╠žäe╩Ū┤uĪó╩»Īó─Š╚²Ą±Ż¼Š½├└Į^šōŻ¼▒╗ūu(y©┤)×ķĮŁĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

13Īó╔Žė▌ĖG╦┬Ū░╣┼ĖGųĘ

ĪĪĪĪĖG╦┬Ū░╣┼ĖGųĘ╬╗ė┌╔Žė▌╩ą╔ŽŲųµé(zh©©n)╝ūš╠┤ÕĪŻĖG╚║Ą─ų„¾wĘų▓╝į┌ę╗éĆ(g©©)╔Įī∙╔ŽŻ¼š¹éĆ(g©©)Ą═░½╔Įī∙Š∙×ķ┤╔Ų¼╦∙Ė▓╔wŻ¼Ųõ╦─├µ×ķ▐r(n©«ng)╠’Ż¼╬„├µĖ¶▐r(n©«ng)╠’╝┤╔ĮŻ¼╔Į─_┼į┤╔Ų¼Č╝ėąĘų▓╝ĪŻÅ─ĖG╦┬Ū░ĖGųĘų▄ć·Ą─ūį╚╗Łh(hu©ón)Š│┐╔ęį┐┤│÷Ż¼Ū┴ĻĄžÄ¦Ą─╚╝┴Ž┘Yį┤žSĖ╗Ż¼×ķ¤²ĖG╠ß╣®┴╦│õūŃĄ─╚╝┴ŽŻ¼ų▄ć·Ž¬┴„Łh(hu©ón)└@Ż¼╦«┴”┘Yį┤▌^×ķ│õ┼µŻ¼×ķ╦«ĒįĄ─╩╣ė├╠ß╣®┴╦Śl╝■Ż¼ėą└¹ė┌ųŲ┤╔śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)ą¦┬╩Ą─╠ßĖ▀ĪŻĖGųĘų▄ć·┤╔═┴┘Yį┤Ęų▓╝ÅVĘ║Ż¼╠N(y©┤n)▓ž┴┐ŽÓ«ö(d©Īng)žSĖ╗Ż¼ŠÓĖG╦┬Ū░ĖGųĘ▓╗▀h(yu©Żn)Ą─ĖG║■Ż¼ō■(j©┤)é„ė╔ė┌┤¾┴┐═┌Š“┤╔═┴Ż¼╦ņ│╔ĖG║■ĪŻĖG║■┤®įĮė┌Š│ā╚(n©©i)Ą─▓▄ČĮŁŻ¼╩Ū╔Žė▌╦«╔ŽĮ╗═©Ą─┤¾äė(d©░ng)├}Ż¼ĖG╦┬Ū░ĖGųĘ╔·«a(ch©Żn)Ą─┤¾┴┐žĢ┤╔╝░╔╠ŲĘ┤╔Ż¼į┤į┤▓╗öÓĄž═©▀^▓▄ČĮŁ▀\(y©┤n)õNĄĮ║Żā╚(n©©i)═ŌŻ¼×ķģŪįĮć°(gu©«)Ą─Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)Ę▒śsäō(chu©żng)įņ┴╦╬’┘|(zh©¼)Śl╝■ĪŻĖG╦┬Ū░ĖGųĘī┘ė┌╣┼ĖG╚║Ż¼ĖGųĘų„ę¬Ęų▓╝į┌ĖG╦┬Ū░┤Õų▄ć·Ą─╦┬╔ĮĪó█ĻŪ░╔ĮĪóĄ└╩┐╔ĮĪó┴óų∙╔Į║═▒P┐┌×│Ą╚ĄžĪŻ▀@ą®╔ĮĄ─ŠÅŲ┬ĄžČ╬Ż¼Š═╩ŪĖGųĘ╦∙į┌ĪŻŲõ╔Į─_┼į╔ą╔ó▓╝ų°┤¾ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

14ĪóśŪ╝ęś“▀zųĘ

ĪĪĪĪśŪ╝ęś“▀zųĘ╬╗ė┌ŲųĻ¢ĮŁų¦ŽĄ°P═®ĮŁ┼ŽĄ─ųT¶▀┤╬ē]µé(zh©©n)śŪ╝ęś“┤ÕĪŻ▀zųĘę└╔Į┼RĮŁŻ¼╩▄ÕX╠┴ĮŁ│▒╬╗ė░Ēæ├„’@Ż¼┤║Ž─ČÓėĻĢr(sh©¬)╣Ø(ji©”)Ż¼│▒╦«Ēö═ąŻ¼ĮŁ╦«╗ž┴„Ą╣╣ÓŻ¼▀zųĘ│ŻįŌ╦«č═Ż¼╩▄Ø│ć└(y©ón)ųžĪŻ1999─Ļ~2000─Ļ▀B└m(x©┤)3Ų┌░l(f©Ī)Š“Ż¼░l(f©Ī)Š“┐é├µĘe╝s1500ŲĮĘĮ├ūĪŻČčĘe║±2~4├ūŻ¼╔Ž▓┐ī┘╔╠ų▄Ģr(sh©¬)Ų┌ČčĘeŻ¼┴╝õŠ╬─╗»▀z┤µā╚(n©©i)║Ł▓╗╔§žSĖ╗Ż¼ų„¾wČčĘeĄ─ā╚(n©©i)║ŁŠ▀ėą║ė─ĘČ╔╬─╗»║═±R╝ęõ║╬─╗»ļpųžąįĪŻę╗╚ńŲõ╦∙╠ÄĄ─Ąž└Ē╬╗ų├ī┘īÄĮBŲĮįŁ▀ģŠēę╗śėŻ¼╬─╗»├µ├▓ę▓│╩¼F(xi©żn)▀ģŠēĄ─╠žš„Ż¼╝┤▀@└’╩Ū║ė─ĘČ╔╬─╗»Ęų▓╝Ą─▀ģŠēŻ¼ę▓╩Ū±R╝ęõ║╬─╗»Ęų▓╝Ą─▀ģŠēĄžģ^(q©▒)Ż¼╩Ūā╔éĆ(g©©)╬─╗»╚”Ą─ųžĄ³▓┐ĘųĪŻ│÷═┴╠šŲ„╠šŽĄęįŖA╠┐╝tę┬╠š×ķų„Ż¼ŖA╔░╝t╠š┤╬ų«Ż¼╠šŲ„┐╔├„┤_ģ^(q©▒)Ęų×ķ┤·▒Ē▓╗═¼╬─╗»Ą─ā╔ĮMŻ║AĮMŻ¼ŖA╠┐╠š└K╝yĦ╝╣Ė¬Īóå╬░č└ÅĄ╚Ż╗BĮMŻ¼ŖA╔░╝t╠š?q©½ng)Aų∙ūŃČ”Ż¼č³čžĖ¬Īó─Ó┘|(zh©¼)╝t╠š└«░╚╚”ūŃČ╣ĪŻAĮMŲ„╬’╠ź┘|(zh©¼)ĪóŲ„ą╬ĄĮ╝y’ŚŠ∙┼c║ė─ĘČ╔╬─╗»Ą─═¼ŅÉ╠šŲ„ŽÓ═¼Ż╗BĮMĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

15Īó╠š│╔š┬╣╩Šė

ĪĪĪĪ╠š│╔š┬╣╩Šė╬╗ė┌ĮB┼d┐h╠šč▀µé(zh©©n)╠šč▀┤Õ╬„╔Ž╠┴ūį╚╗┤ÕĪŻ─Ļ┤·×ķŪÕĪó├±ć°(gu©«)ĪŻŽĄŪÕ─®Į©ų■ĪŻ╣╩Šėū°▒▒│»─ŽŻ¼┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼╚²ķgČ■▀M(j©¼n)Ż¼š╝Ąž407ŲĮĘĮ├ūĪŻĄ┌ę╗▀M(j©¼n)ķTÅdå╬ķ▄ė▓╔ĮĒöŻ╗Ą┌Č■▀M(j©¼n)ū∙śŪŻ¼ŽĄęį╠š│╔š┬?li©ón)ßą¶ĮĘŁĮ©ĪŻā╔▀M(j©¼n)ųąķgęį╠ņŠ«ĘųĖ¶Ż¼¢|ĹėąŲĮ╬▌╦─ķgĪŻÄ¹Ę┐─Ž╩ūĄ┌ę╗ķgį°ū„╠š╩ŽĢ°Ę┐ĪŻ×ķĮB┼d┐h╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ╣╩ŠėŪÕ─®┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Į©ų■Ż¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼Č■▀M(j©¼n)╚²ķ_ķgŻ¼ųąĖ¶╠ņŠ«Ż¼¢|ėąé╚(c©©)ĹŻ¼š╝Ąž├µĘe407ŲĮĘĮ├ūĪŻĄ┌Č■▀M(j©¼n)ū∙śŪį°Ü¦ė┌╗×─(z©Īi)Ż¼1916─Ļ╠š│╔š┬ĖĖėH╠šš²ė├š■Ė«░l(f©Ī)Įoōßą¶ĮųžĮ©ĪŻŠ┼╩«─Ļ┤·─®╚½├µš¹ą▐▓óī”(du©¼)═Ōķ_Ę┼ĪŻĄ┌ę╗▀M(j©¼n)ŲĮ╬▌Ż¼├„ķg┼_(t©ói)ķTČĘ╔ŽæęÆņ╚½ć°(gu©«)š■ģf(xi©”)Ė▒ų„Ž»īOµ┌┴ĶŅ}Ą─Ī░╠š│╔š┬╣╩ŠėĪ▒┐¼Ģ°ÖMžęĪŻāxķT╔ŽÆņėą╠š│╔š┬░ļ╔ĒŽ±Ż¼ā╔é╚(c©©)═ņ┬ō(li©ón)×ķĪ░═Ņūā╩ŪŽ╚“ī(q©▒)Ż¼Š┼╦└═Ļ│╔╣ŌÅ═(f©┤)ųŠŻ╗įĮ┘t×ķĮ▄│÷Ż¼╚f┴„æ{Ą§ÅV┤╚╗ĻĪŻĪ▒┐éĮY(ji©”)┴╦╠š│╔š┬Ė’├³Ą─ę╗╔·ĪŻ¢|┤╬ķg×ķįŅķg║═ļs╬’ķgĪŻ¢|ĹĘ┐ŲĮ╬▌╦─ķgŻ¼─Ž╩ūĄ┌ę╗ķg×ķ╠šĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

16Īó║╬╬─æc╣╩Šė

ĪĪĪĪ║╬╬─æc╣╩Šė (╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗) ─Ļ┤·Ż║Į³┤· ╣½▓╝Ģr(sh©¬)ķgŻ║1963─Ļ3į┬11╚š╬╗ė┌┌w╝ęµé(zh©©n)╚¬Ņ▓Č■┤ÕĪŻ║╬╬─æcŻ©1812ŻŁ1863Ż®Ż¼ūųų▄ųžŻ¼ć°(gu©«)īW(xu©”)╔·Ż¼ųT¶▀┌w╝ę╚¬Ņ▓╚╦Ż¼ųT¶▀╔Å┼Ņ³h▐r(n©«ng)├±Ų┴xŅI(l©½ng)ąõŻ¼╠½ŲĮ╠ņć°(gu©«)║¾Ų┌Ą─ųžę¬īóŅI(l©½ng)ĪŻ║╬╬─æcĪ░ų¬═Ō┐Ųßt(y©®)Ż¼╔Ų╚Łė┬Ī▒Ż¼║├ęŖ┴xė┬×ķŻ¼╦¹┬ō(li©ón)Įj(lu©░)ųT¶▀▒ŠĄž╝░ÓÅ┐hĮB┼dĪóą┬▓²Īóßė┐hę╗ĦĄĶ▐r(n©«ng)Ż¼ĮM┐Ś┴╦╔Å┼Ņ³hŻ¼ģó╝ėš▀ęį┼Õ┤„ÕaĶT╔Å╚~┼§║╔╗©ę╗ų”×ķś╦(bi©Īo)ųŠĪŻŪÕŽ╠žS╩«ę╗─ĻŻ©1861─ĻŻ®Ū’Ż¼╠½ŲĮ╠ņć°(gu©«)╩╠═§└Ņ╩└┘t▓┐▀M(j©¼n)╚ļĮ╚AŻ¼║╬╬─æc┬╩╔Å┼Ņ³hŲ┴xŻ¼╝ė╚ļ╠½ŲĮ▄ŖŻ¼▀B┐╦ųT¶▀ĪóŲųĮŁĪóßė┐hĪó╔Žė▌ĪóėÓę”Īó┤╚Ž¬Īóµé(zh©©n)║ŻĄ╚ĄžŻ¼▓óŪ▓ŲõķL(zh©Żng)ūė║╬╦╔╚¬┬╩▄Ŗ╚ļą┬▓²Ż¼┐╦╠ņ┼_(t©ói)Ą╚ĄžŻ¼│╔×ķ╠½ŲĮ▄Ŗį┌šŃ¢|Ą─ųąłį(ji©Īn)┴”┴┐Ż¼║╬╬─æcę“╣”ĘŌ×ķĪ░ųŠ╠ņčÓĪ▒Ż¼║¾ĢxĘŌ×ķĪ░ųŠ╠ņ┴xĪ▒Ż¼▓ó┼╔±vµé(zh©©n)╩žµé(zh©©n)║ŻĪŻŪÕ═¼ų╬į¬─ĻŻ©1862─ĻŻ®Ż¼į┌═╦▒Ż┤╚Ž¬æ(zh©żn)ČĘųąŻ¼ō¶ö└č¾śīĻĀ(du©¼)Ņ^─┐╚AĀ¢ĪŻ1863─ĻŻ¼║╬╬─æcį┌ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

17Īó§U╩Ž┼fš¼Į©ų■╚║

ĪĪĪĪ§U╩Ž┼fš¼Į©ų■╚║(╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗)─Ļ┤·Ż║├±ć°(gu©«)╣½▓╝Ģr(sh©¬)ķgŻ║2005─Ļ3į┬16╚šė╔§U╩ŽąĪč¾Ę┐║═└Žš¼į║ā╔▓┐ĘųĮM│╔Ż¼š╝Ąž├µĘe13400ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe2926ŲĮĘĮ├ūĪŻ§U╩ŽąĪč¾Ę┐Ż¼┤u╗ņĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼╚²īėśŪŻ¼├µīÆ╬Õķ_ķgŻ¼═©├µīÆ22.80├ūŻ¼═©▀M(j©¼n)╔Ņ16.27├ūŻ¼├„Īó┤╬ķgįO(sh©©)Ū░└╚Ż¼Ū░ķ▄ė├É█ŖW─ßų∙ų┴╚²śŪ┬Č┼_(t©ói)Ż¼Č■Īó╚²īėŠ∙ė├╬„╩ĮÖ┌ŚUŻ¼╚²śŪ┬Č┼_(t©ói)¢|Īó╬„ĮŪĘųįO(sh©©)╬„╩ĮłA±ĘĒö═żŻ¼─ŽŽ“įO(sh©©)ē”ķTŻ¼╦─ų∙╚²ķgŻ¼ųąķgķTČ┤ė├╚»ĒöĪŻ└Žš¼į║Ęų┐vĪóÖMā╔Śl▌SŠĆ▓╝ų├Ż¼┐v▌SĘų¢|ĪóųąĪó╬„╚²┴ąĮ©ų■Ż¼ųą┴ąĮ©ų■Ū░║¾╬Õ▀M(j©¼n)Ż¼─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼Įį×ķŲĮĘ┐Ż¼ķ_ķg35ķg▓╗Ą╚Ż¼Ū░╚²▀M(j©¼n)├„ķgė├ŠĒ┼’▀BĮėŻ¼ų∙┴║śŗ(g©░u)╝▄ųŲū„Š½╝Ü(x©¼)Ż¼¢|┴ąÄ¹Ę┐├µīÆ17ķgŻ¼═©├µīÆ59.5├ūŻ¼é„Įy(t©»ng)─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż╗╬„┴ąÄ¹Ę┐├µīÆ8ķgŻ¼═©├µīÆ30├ūŻ¼é„Įy(t©»ng)─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻÖM▌SÜł┤µę╗▀M(j©¼n)Į©ų■Ż¼├µīÆ21ķgŻ¼═©├µīÆ64.9├ūŻ¼═©▀M(j©¼n)╔Ņ5.95├ūŻ¼é„Įy(t©»ng)─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

18Īó╔Žė▌¾├┐╔śE╣╩Šė

ĪĪĪĪ¾├┐╔śE╣╩Šėį┌¢|ĻP(gu©Īn)µé(zh©©n)┤¾─Šś“Ņ^Ż¼┼_(t©ói)ķTū°─Ž│»▒▒Ż¼Ū░┼R╩ą║ėŻ¼¼F(xi©żn)ęčū„×ķ╔Žė▌╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ī”(du©¼)═Ōķ_Ę┼ĪŻ¾├┐╔śEŻ¼ūų┼║¶│Ż¼ėų├¹ĮBśsĪóšūą▄Īó┴ęūµĪó╔Žė▌¢|ĻP(gu©Īn)╚╦ĪŻŽ╚║¾Ū¾īW(xu©”)ĮB┼d¢|║■═©╦ćīW(xu©”)╠├ĪóÅ═(f©┤)Ą®╣½īW(xu©”)Īó╠Ų╔Į┬ĘĄVīW(xu©”)╠├īW(xu©”)ąŻĪŻ1910─Ļ┴¶īW(xu©”)├└ć°(gu©«)Ż¼īW(xu©”)┴Ģ(x©¬)ÜŌŽ¾īW(xu©”)Ż¼1918─Ļ½@╣■Ę┤¾īW(xu©”)▓®╩┐īW(xu©”)╬╗║¾╗žć°(gu©«)Ż¼Ž╚║¾╚╬Į╠╬õ▓²Ė▀Ą╚ĤĘČ║═─ŽŠ®Ė▀Ą╚ĤĘČŻ¼ųv╩┌Ąž└ĒīW(xu©”)║═ÜŌŽ¾īW(xu©”)ĪŻ1925─ĻĄĮ╔Ž║Ż╔╠äš(w©┤)ėĪĢ°^╚╬ĪČć°(gu©«)ļH░┘┐Ų╚½Ģ°ĪĘŠÄūg╩ęų„╚╬ĪŻę╗─Ļ║¾ėųĄĮ─Žķ_┤¾īW(xu©”)Į╠Ģ°ĪŻ1927─Ļæ¬(y©®ng)ŲĖ╚╬ųąčļ蹊┐į║ÜŌŽ¾čąŠ┐╦∙╦∙ķL(zh©Żng)ĪŻ1936─Ļ4į┬Ų╚╬šŃĮŁ┤¾īW(xu©”)ąŻķL(zh©Żng)13─ĻŻ¼│½ī¦(d©Żo)īW(xu©”)ąg(sh©┤)├±ų„Ż¼ųžęĢą┬╚╦Ż¼▒╗ū×ķųąć°(gu©«)Ė▀ąŻ╦─┤¾ąŻķL(zh©Żng)ų«ę╗Ż¼▓ó×ķ╬ęć°(gu©«)Į³┤·Ąž└ĒīW(xu©”)║═ÜŌŽ¾īW(xu©”)Ą─Ąņ╗∙╚╦Ż¼┬ä├¹╩└ĮńĪŻĮ©ć°(gu©«)║¾╚╬ųąć°(gu©«)┐ŲīW(xu©”)į║Ė▒į║ķL(zh©Żng)ĪŻų°ėąĪČųąć°(gu©«)╬ÕŪ¦─ĻüĒÜŌ║“ūā▀wĄ─│§▓Į蹊┐ĪĘĄ╚Ģ°ĪŻ╠žäe╩ŪÅ─1936─Ļ1į┬1╚šų┴1974─Ļ2į┬6╚š╩┼╩└Ż¼╣▓3ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

19Īóßėų▌┬╣ķTĢ°į║

ĪĪĪĪ┬╣ķTĢ°į║ū∙┬õį┌’L(f©źng)╣ŌņĮņ╗Ą─╠JĘÕ╔Į¹ÉŻ¼┤╦Ąžę“╣┼─Šģó╠ņĢr(sh©¬)Ģr(sh©¬)Ą├┬ä┬╣°Qų«┬ĢŻ¼╣╩ĘQĪ░┬╣ķTĪ▒ĪŻĢ°į║äō(chu©żng)╩╝ė┌─Ž╦╬┤Š╬§į¬─ĻŻ©1174Ż®Ż¼¼F(xi©żn)┤µĮ©ų■×ķŪÕ╝╬æc╬Õ─Ļųžą▐Ż¼▀@╩Ūę╗ū∙╦─║Ž╩ĮśŪ┼_(t©ói)Į©ų■Ż¼Ąūīė×ķ╩»Ų÷┼_(t©ói)╗∙Ż¼─ŽĪó▒▒ā╔├µĖ„Į©ę╗éĆ(g©©)╣░ä╗Č┤Ż¼ųąķg╩Ūš²ĘĮą╬Ą─╠ņŠ«Ż¼┼_(t©ói)╗∙ų«╔Žśŗ(g©░u)Į©─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ę┐╬▌Ż¼╦─├µŽÓŽ“╗ž└╚ŽÓ═©ĪŻĪ░┬╣ķTĢ°į║Ī▒ŽĄ─Ž╦╬└ĒīW(xu©”)╝ęģ╬ęÄ(gu©®)╩Õäō(chu©żng)┴óŻ¼Ė³śŪŽĄģ╬ęÄ(gu©®)╩Õų«ūėģ╬ūµŁZ╦∙Į©ĪŻ1174─ĻŻ¼Ėµ└Ž▀ĆÓl(xi©Īng)Ą─│»│╝ģ╬ęÄ(gu©®)╩ÕÅ─µ─ų▌▀w┤╦Ż¼ķ_╩╝ĶÅ╔Į»B╩»Ż¼ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Š½Å]╚²╩«ķ║Į©ų■Ż¼äō(chu©żng)Į©┬╣ķTĢ°į║Ż¼ęį▐kīW(xu©”)Ą├ęį┬ä├¹Ż¼┤Š╬§Ų▀─ĻŻ©1180Ż®Ż¼šŃ¢|┤¾ćŻ¼└ĒīW(xu©”)╝ęųņņõęįšŃ¢|Ą└│ŻŲĮ¹}▓Ķ╩╣ų«┬ÜüĒßė┘c×─(z©Īi)Ģr(sh©¬)Ż¼įLģ╬ęÄ(gu©®)╩Õė┌┬╣ķTŻ¼į┌┬╣ķTĢ°į║ųvīW(xu©”)Ż¼ųvīW(xu©”)ų«ėÓĄŪė╬¢|é╚(c©©)Å]ĘÕŻ¼▓óį┌▒▒ķTŅ}┴╦Ī░┘FķTĪ▒ā╔ūųŻ©╔Įėą┘t╚╦┴╝ūŃ┘FŻ¼┬╣ķTæ¬(y©®ng)Ė─┘FķTŅ~Ż®Ż¼║¾╚╦īó┬╣ķTĖ─×ķ┘FķTĪŻĖ³śŪų«├¹Ą├ų«ė┌ģ╬ęÄ(gu©®)╩Õų«ūėģ╬ūµŁZŻ¼ūµŁZ╣½į°╚╬╗┤─Ž░▓ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

20Īó╣─╔ĮĢ°į║

ĪĪĪĪ╣─╔ĮĢ°į║╬╗ė┌ą┬▓²┐hŲ▀ąŪĮųĄ└Ż¼─Ļ┤·×ķŪÕĪŻ╣─╔ĮĢ°į║Ż¼╬╗ė┌ą┬▓²┐hŲ▀ąŪĮųĄ└╣─╔Į¢|─ŽŲ┬Ż¼▒▒ęą╣─╔ĮŻ¼╬„ų┼┐─╔ĮŻ¼ŽĄ├„ĪóŪÕĢr(sh©¬)Ų┌Ą─Ģ°į║Ż¼ū°┬õė┌ą┬▓²┐h│Ū╬„ėńĄ─╣─╔Į╬„─ŽŲ┬Ż¼╩Ūą┬▓²─╦ų┴ĮB┼d╩ą¼F(xi©żn)┤µęÄ(gu©®)─ŻūŅ┤¾Ą─Ģ°į║Į©ų■Ż¼╩ŪĮŁ─Žą╬ųŲ▓╝Šų▌^×ķęÄ(gu©®)š¹Ą─Ģ°į║Ż¼įŁš╝Ąž├µĘeėą5328ŲĮĘĮ├ūĪŻĮ±┤µĢ°į║¢|é╚(c©©)▓┐ĘųĮ©ų■Ż¼╝sėą1200ŲĮĘĮ├ūū¾ėęŻ¼į║ķTęįā╚(n©©i)Ż¼┐é¾w▓╝Šų×ķ┐v▌SŠĆ╔Ž╚²▀M(j©¼n)Ż¼ÖM▌SŠĆ╔Ž╚²▀M(j©¼n)ĪŻ┐v▌SŠĆ╔Žė╔─ŽŽ“▒▒ėąŪ░ÅdĪóųv╠├Īó▓žĢ°śŪŻ¼ų▀M(j©¼n)▀f╔²Ż╗ā╔é╚(c©©)×ķīW(xu©”)╔ßĪŻŪ░Ådę╗īė╚²ķgŻ¼├„ķgū„═©Ą└Ż╗ųv╠├Īó▓žĢ°śŪĪóīW(xu©”)╔ߊ∙×ķā╔īėśŪĘ┐ĪŻį║┬õŪ·Ę┐äeį║Ż¼┐vÖMėąą“Ż╗ęį╠ņŠ«ŽÓĖ¶Ż¼ė├ū„▓╔╣Ō┼┼╦«Ż╗Ę┐╔ßķgęį└╚╗ź▀BŻ¼ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Šo£É┬ō(li©ón)ŽĄĘĮ▒ŃĪŻ¢|é╚(c©©)Ģ°Ę┐Į©ų■▓┐ĘųŻ¼ļmĮø(j©®ng)1995─Ļ┬õ╝▄┤¾ą▐Ż¼╚į▒Ż│ų┴╦┼fųŲįŁ├▓ĪŻĢ°į║╬„é╚(c©©)▓┐ĘųĮ©ų■Ż¼Į©ć°(gu©«)║¾ų▒ų┴Ī░╬─Ė’Ī▒Ģr(sh©¬)╔ą┤µŻ¼╚╗Č°ę“─ĻŠ├╩¦ą▐Ż¼ŲŲöĪ▓╗┐░ęč│╔╬ŻĘ┐Ż¼▒╗╦«─ÓÅSū„┬Ü╣ż╦▐╔ßĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]