¢|▌Ė╩ą╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĮķĮB

ÅV¢|╩Ī ¢|▌Ė╩ą╬─╬’╣┼█E ¢|▌Ė╩ą╝t╔½┬├ė╬ ¢|▌Ė╩ą├¹╚╦╣╩Šė ¢|▌Ė╩ą▓®╬’^ ¢|▌Ė╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ 4AŠ░ģ^(q©▒) ¢|▌Ė╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ¢|▌Ė╩ą╩«┤¾├Ō┘M(f©©i)Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ¢|▌Ė╩ą╠ž«a(ch©Żn) ¢|▌Ė╩ą├└╩│ ¢|▌Ė╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ¢|▌Ė╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

21ĪóÓćĀ¢č┼╣╩Šė

ĪĪĪĪÓćĀ¢č┼╣╩Šė╬╗ė┌¢|▌Ė╩ą▌Ė│Ūģ^(q©▒)¢|š²╔ńģ^(q©▒)╦┬Ū░ĮųŻ¼ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼╩╝Į©─Ļ┤·▓╗įöĪŻ¼F(xi©żn)▒Ż┤µČ■ŚØą╬ųŲĪó┤¾ąĪę╗śėĄ─Ę┐╬▌Ż¼Č╝×ķ╦─ķ_(k©Īi)ķgŻ¼├µīÆ14├ūŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ16├ūŻ¼┬ķ╩»└š─_ĪóķT┐“Ż¼╠╦önķTŻ¼ŪÓ┤uē”¾wŻ¼ė▓╔ĮĒöŻ¼╚╦ūų╔Įē”Ż¼┤¼ą╬╬▌╝╣ĪŻÓćĀ¢č┼Ż©1884-1954Ż®Ż¼ÅV¢|¢|▌Ė╚╦Ż¼╔·ė┌▒▒Š®ĪŻč┼ėū│ą╝ęīW(xu©”)Ż¼ų╬ąĪīW(xu©”)Ż¼įń─Ļ╣źūŁ┐╠ĪóĢ°(sh©▒)Ę©║═╬─ūųė¢(x©┤n)įbŻ¼▓óĤ║╬Óuč┬īW(xu©”)ėĪĪŻ1899─Ļ╚ļÅVč┼Ģ°(sh©▒)į║Š═ūxĪŻ 1905─Ļ┘╔Ų▐╝░┤¾ā║ÓćąĪč┼Ė░╚šīW(xu©”)ßt(y©®)Ż¼║¾Ė─īW(xu©”)├└ąg(sh©┤)Ż¼1910─Ļ╗žć°(gu©«)╚╬ąĪīW(xu©”)Į╠åTĪŻ┤╬─ĻŻ¼┼c┼╦▀_(d©ó)╬óĄ╚═¼▐kĪČĢr(sh©¬)ł¾(b©żo)«ŗ(hu©ż)ł¾(b©żo)ĪĘĪóĪČ┘pŲµ«ŗ(hu©ż)ł¾(b©żo)ĪĘŻ¼1912─Ļ┼c³S╣Ø(ji©”)Ą╚äō(chu©żng)▐kžæ╔ńÅVų▌Ęų╔ńĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

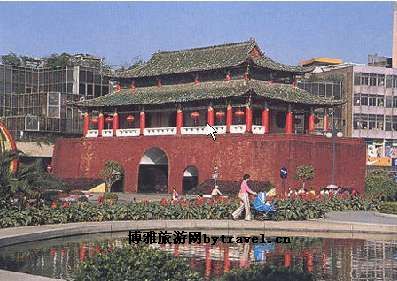

22Īó¢|▌Ė╠K╩Žū┌ņ¶

ĪĪĪĪ╠K╩Žū┌ņ¶╬╗ė┌¢|▌Ė╩ą─Ž│Ūģ^(q©▒)ä┘║═Ž¢ŹÅ┤¾ć·ĪŻįōņ¶╩╝Į©ė┌├„┤·╝╬ŠĖČ■╩«─Ļ(1541)Š▀ėąÄX─ŽĄžĘĮ╠ž╔½Ą─╝ęūÕņ¶╠├Į©ų■Ż¼ī┘ė┌╠K╩Ž╝ęūÕ╝└ņļūµŽ╚║═Ž╚┘tĄ─ł÷(ch©Żng)╦∙ĪŻŻ¼├„│ńĄØ╩«╚²─Ļ(1640)║═ŪÕ╣ŌŠw╚²─Ļ(1877)Ęųäe▀M(j©¼n)ąą▀^(gu©░)ųžą▐Ż¼¼F(xi©żn)╗∙▒Š▒Ż┤µėą├„┤·Ą─Į©ų■ą╬ųŲĪó┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Īó▓─┴Ž║═╣ż╦ć╩ųĘ©ĪŻ╠K╩Žū┌ņ¶ū°╬„Ž“¢|Ż¼╩Ū¢|▌Ė╩ąģ^(q©▒)ā╚(n©©i)ęÄ(gu©®)─ŻūŅ┤¾Īó▒Ż┤µūŅ═Ļš¹Ą─ę╗ū∙ņ¶╠├ĪŻ╣┼╔½╣┼ŽŃŻ¼Š½├└Į^éÉĪŻ│õĘų¾w¼F(xi©żn)┴╦╣┼┤·ųąć°(gu©«)ä┌äė(d©░ng)╚╦├±Ą─ū┐įĮ▓┼─▄║═║═╦ćąg(sh©┤)äō(chu©żng)įņ┴”ĪŻįōņ¶×ķųą▌SŠĆī”(du©¼)ĘQĄ─╚²┬ĘĮ©ų■▓╝Šų,ųžę¬Į©ų■▓╔ė├╠¦┴║┼c┤®ČĘ╗ņ║Ž╩ĮĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻųą┬ĘĄ─ų„¾wĮ©ų■×ķ├µķ¤╬ÕķgĄ─╚²▀M(j©¼n)Į©ų■ĪŻ║¾├µĖĮų├ūxĢ°(sh©▒)╩ęĪŻę╗▀M(j©¼n)Ū░š░└╚┴║╝▄║══┌Čš╔Žų▄═∙┐╠ėąŠ½├└Ą─╚╦╬’╣╩╩┬║═Č╦½FłD░ĖŻ╗┤╬ķgįO(sh©©)ėą╦─█ė┼_(t©ói),į┘¼F(xi©żn)┴╦╣┼└Žą╬ųŲ▀z’L(f©źng)Ż╗š²╝╣’Ś▓®╣┼╗©°B(ni©Żo)╠š’Ś╣ż╦ćŠ½╝Ü(x©¼)ĪŻČ■▀M(j©¼n)Ą─╝t╔░Är╩»õüŲ÷Ą─į┬┼_(t©ói)Īóķ▄Ö┌ŚUĪóĖ▀┤¾Ą─Įų∙Ż¼Ū░║¾ķ▄Ö┌ļp▓Į┴║║═╠¦┴║┼cĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪčÓÄX╣┼▓╔╩»ł÷(ch©Żng)▀zųĘ╬╗ė┌╩»┼┼µé(zh©©n)čÓĖC┤ÕŻ¼╔Į¾wė╔╝t╔│ÄrĮM│╔Ż¼īÆ╝s2╣½└’ĪŻįńį┌├„┤·▀@└’ęč╩Ūę╗ū∙┤¾▓╔╩»ł÷(ch©Żng)Ż¼╦∙«a(ch©Żn)╝t┬ķ╩»Ż©ęÓĘQ-╩»Ż®╩Ū╣┼┤·¢|▌ĖŠ│ā╚(n©©i)ųžę¬Ą─Į©ų■▓─┴ŽĪŻį┌čÓÄX▓╔╩»ł÷(ch©Żng)▀zųĘ╔ŽŻ¼Įø(j©®ng)öĄ(sh©┤)░┘─Ļķ_(k©Īi)▓╔Üł┴¶Ž┬üĒ(l©ói)įSČÓ╔Ņ╠ČŪ═▒┌Ż¼ą╬│╔Ė„ĘNŲµ«ÉĄ─Š░ė^Ż¼╚╦éāō■(j©┤)Ųõą╬ĀŅ├³├¹Ż¼ėąĪ░╠ņ┼«╔ó╗©Ī▒ĪóĪ░╩«░╦ķgĘ┐Ī▒ĪóĪ░„{¶~(y©▓)╠ČĪ▒ĪóĪ░’w╩¾ÄrĪ▒ĪóĪ░┴╦ĖńČšĪ▒ĪóĪ░¶~(y©▓)╠°²łķTĪ▒Ą╚ų°├¹Š░³c(di©Żn)ĪŻčÓÄXĄ─╩»▒┌Īó╩»ų∙Ż¼│╩░ĄĘ█╝t╔½Ż¼╩»ą╬Ųµ╠žŻ¼čÓÄXų«╩»ėą╚ń╠ņ═Ō’wüĒ(l©ói)Ż¼ą╬│╔ę╗ĘN┼╔╔Įų«ä▌(sh©¼)Ż╗╔Į¾wųąėą¤o(w©▓)öĄ(sh©┤)╔±ŲµĄ─╩»╠ČĪó╩»╩ęŻ¼Ū¦ū╦░┘æB(t©żi)ĪŻ┤╦═Ō╩»▒┌╔Žėą╣ŌŠw╩«┴∙─ĻŻ©1890─ĻŻ®īO╦¼Ņ}Ģ°(sh©▒)Ą──”č┬╩»┐╠Ī░Ž╠ÜJčÓÄXĪ▒╦─éĆ(g©©)┐¼Ģ°(sh©▒)┤¾ūųŻ¼├┐ūų┤¾0.1ŲĮĘĮ├ūĪŻęį╔Ž╩»┐╠¼F(xi©żn)▒Ż┤µ═Ļ║├ĪŻčÓÄX╣┼▓╔╩»ł÷(ch©Żng)▀zųĘęč│╔×ķė╬╚╦īżė─╠Į╣┼Ą─║├╚ź╠ÄŻ¼═©▀^(gu©░)▀@└’┐╔┴╦ĮŌ╣┼┤·▓╔╩»ł÷(ch©Żng)Ą─ķ_(k©Īi)░l(f©Ī)▀^(gu©░)│╠Ż¼═¼Ģr(sh©¬)▀Ć┐╔ęįŅI(l©½ng)┬įĖ„ĘNūį╚╗Īó╚╦╬─Ųµė^ĪŻ2002─Ļ7į┬17ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

24Īó╗óķTßt(y©®)į║┼fųĘ

ĪĪĪĪ╗óķTßt(y©®)į║┼fųĘ╬╗ė┌╗óķTµé(zh©©n)╚╦├±─Ž┬Ęł╠(zh©¬)ą┼╣½ł@ā╚(n©©i)Ż¼ė╔ķTśŪĪó╔╠Ē×═żĪó╗óķTßt(y©®)į║ų„¾wĮ©ų■╚²▓┐Ęųśŗ(g©░u)│╔ĪŻō■(j©┤)╩Ę┴Žėø▌dŻ¼╗óķTßt(y©®)į║╩Ūė╔╩Y╣ŌžŠĄ╚╚╦░l(f©Ī)Ų│½Į©Ż¼ė┌1933─Ļš²╩Į┬õ│╔ĪŻ¼F(xi©żn)į┌╗óķTßt(y©®)į║┼fųĘęč├³├¹×ķ╗óķTµé(zh©©n)ł╠(zh©¬)ą┼╣½ł@Ż¼ęį╝o(j©¼)─Ņųņł╠(zh©¬)ą┼Ž╚╔·ĪŻł@ā╚(n©©i)ÅVų▓╗©▓▌śõ(sh©┤)─ŠŻ¼īÄ?k©┤)oŌ∙╚╦Ż¼╬─╬’▒Š¾wĄ├ĄĮ▌^║├Ą─▒Żūo(h©┤)┼c└¹ė├Ż¼│╔×ķÅV┤¾╚║▒Ŗ╠žäe╩ŪŪÓ╔┘─ĻīW(xu©”)╔·▀M(j©¼n)ąąÉ█(©żi)ć°(gu©«)ų„┴xĮ╠ė²║═ą▌ķeĄ─ųžę¬ł÷(ch©Żng)╦∙ĪŻ╗óķTßt(y©®)į║┤¾śŪ¼F(xi©żn)×ķ└Ž╚╦╗Ņäė(d©░ng)ųąą─ĪŻ2015─ĻÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

25ĪóĄ└£“ć°(gu©«)Üæ┌Ż

ĪĪĪĪÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗Ī¬Ī¬Ą└£“ć°(gu©«)Üæ┌ŻŻ¼ę▓ĘQ┴∙ę╗ę╗═żŻ¼╩Ū╝o(j©¼)─Ņ1941─Ļ▐r(n©«ng)Üvķc6į┬11╚šŻ¼╚š┐▄Ą┌Č■┤╬═└┤ÕĢr(sh©¬)Ż¼▒╗ČŠ¤¤č¼╦└Ą─└Ž░┘ąšČ°Į©┴óĄ─Ż¼įō═żė┌1946─Ļą▐Į©Ż¼1949─Ļ2į┬24╚šųžą▐Įę─╗ĪŻć°(gu©«)Üæ┌Ż╩ŪÉ█(©żi)ć°(gu©«)ų„┴xĮ╠ė²╗∙ĄžĪŻ1982─Ļ║═1988─ĻĄ└£“µé(zh©©n)š■Ė«ā╔┤╬ō▄┐Ņųžą▐ĪŻ├┐─ĻŪÕ├„╣Ø(ji©”)ĪóĄ└£“µé(zh©©n)ųąąĪīW(xu©”)ąŻČ╝ĮM┐ŚÄ¤╔·Æ▀─╣Ż¼▀M(j©¼n)ąąÉ█(©żi)ć°(gu©«)ų„┴xĮ╠ė²ĪŻįŁųĘ×ķŪÕ─®ę╗▒Rąš╚╦╝ęūĪš¼ĪŻ1949─Ļ2į┬24╚šŻ¼▓│²įŁ├±š¼Ż¼Ė─Į©ć°(gu©«)Üæ┌ŻŻ¼ęį╝o(j©¼)─Ņ┐╣╚šæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ģr(sh©¬)Ų┌▒╗╚š▄Ŗ═└ÜóĄ─╦└ļyš▀ĪŻ═¼─Ļ3į┬28╚šć°(gu©«)Üæ┌ŻĮę─╗ĪŻć°(gu©«)Üæ┌ŻķL(zh©Żng)20├ūŻ¼īÆ8.6├ūŻ¼š╝Ąž├µĘe172ŲĮĘĮ├ūŻ¼ųąķgĮ©ėąę╗╦─ĘĮ═żŻ¼├¹Ī░┴∙ę╗ę╗Ī▒═żŻ¼ķL(zh©Żng)4.25├ūŻ¼īÆ5├ūŻ¼Ė▀3.4├ūŻ¼═ż├¹×ķ┐╣╚š├¹īó╩Y╣ŌžŠīó▄ŖŅ}īæ(xi©¦)ĪŻ═żā╚(n©©i)¼F(xi©żn)┤µ▒▒Ęźæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ģr(sh©¬)Ų┌į°╚╬ć°(gu©«)├±Ė’├³▄ŖĄ┌╬Õ▄Ŗ▄ŖķL(zh©Żng)Ą─└ŅĖŻ┴ųŅ}┘ø(z©©ng)ķ║┬ō(li©ón)Ż¼┬ō(li©ón)į╗Ż║Ī░▒╠č¬│Żą┬Ż¼Š½╗Ļ▓╗£ńŻ╗┤¾ĮŁ╚ń«ŗ(hu©ż)Ż¼┴ęŲŪĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

26ĪóŽ┬ś“ÕX╩Žū┌ņ¶

ĪĪĪĪŽ┬ś“ÕX╩Žū┌ņ¶╬╗ė┌¢|▌Ė╩ą¢|│ŪĮųĄ└Ž┬ś“╔ńģ^(q©▒)Ż¼─Ļ┤·×ķ├„ŪÕĪŻ¢|▌Ė¢|│ŪŽ┬ś“┤ÕŻ¼├µĘe╝s×ķ3.82ŲĮĘĮ╣½└’Ż¼╩Ū¢|▌ĖŠ│ā╚(n©©i)╬©ę╗Ą─ę╗éĆ(g©©)ė╔ÕXąš╚╦┐┌ĮM│╔Ą─┤ÕŻ¼¼F(xi©żn)ėąÕXąšūÕ╚╦2600ėÓ╚╦ĪŻ┤Õųąėąę╗ū∙╣┼└ŽĄ─ÕX╩Žū┌ņ¶Ż¼ū┌ņ¶╩»ų∙╔Ž┐╠ų°ę╗Ė▒ī”(du©¼)┬ō(li©ón)Ż║Ī░äūĘŌģŪįĮ┼f╝ę▒Šį┌ÕX╠┴Ż¼╣┘╩ž╗▌Ļ¢(y©óng)Į³┼╔╩╝Ęų¢|▌ĖĪ▒Ż¼’@╩Šįō┤ÕÕX╩Žį┤ūįšŃĮŁÕX╠┴ĪŻ2019─Ļ4į┬19╚šŻ¼Ž┬ś“ÕX╩Žū┌ņ¶▒╗╣½▓╝×ķĄ┌Š┼┼·ÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

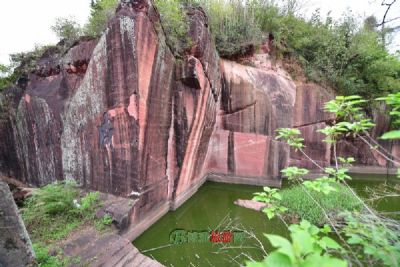

27Īó╦╔ŹÅ?f©┤)ļĖG▀zųĘ

ĪĪĪĪ╦╔ŹÅ?f©┤)ļĖG▀zųĘ╬╗ė┌ŪÕŽ¬╦╔ŹÅ┤Õ▒▒▓┐┤¾┐ė╦«Äņ(k©┤)¢|─Ž╝sŻĄŻ░Ż░├ū╠ÄŻ¼¼F(xi©żn)┤µĖGĀtĪóū„Ę╗Īó╠įŽ┤│žĪóÅUŲĘČčĘeł÷(ch©Żng)Ą╚▀z█Eęį╝░┤¾┴┐┤╔Ų„ÜłŲ¼╝░ĖGŠ▀Ą╚▀z╬’ĪŻ×ķ▀M(j©¼n)ę╗▓Į┴╦ĮŌŪÕŽ¬╦╔ŹÅ?f©┤)ļĖG▀zųĘĄ─▀zųĘąį┘|(zh©¼)║═ĘČć·Ż¼ÅV¢|╩Ī╬─╬’┐╝╣┼蹊┐╦∙ė┌Ż▓Ż░Ż▒Ż░─ĻŻČį┬Ż▒ŻĖ╚šī”(du©¼)įō▀zųĘ▀M(j©¼n)ąą┴╦Šų▓┐┐▒╠ĮŻ¼┼¬ŪÕ│■┴╦▀zųĘĄ─Ęų▓╝ĘČć·Ż¼└¹ė├╚½šŠāxī”(du©¼)▀zųĘĄ─ŠėūĪųĘĪó╣ż┼’ū„Ę╗ĪóĖG┤▓Īó¤Æ─Ó│žĄ╚▀z┤µ▀M(j©¼n)ąą£y(c©©)┴┐ĪŻō■(j©┤)┐╝╣┼š{(di©żo)▓ķŻ¼╦╔ŹÅ?f©┤)ļĖG▀zųĘ╩ŪŪÕųąŲ┌ų┴├±ć°(gu©«)Ģr(sh©¬)Ų┌¤²ųŲ═ļĪó▒ŁĪóĄ·Ą╚╚š│Ż╔·╗Ņė├Š▀Ą─├±ĖG▀zųĘ¼F(xi©żn)┤µĖGĀtĪóū„Ę╗Īó╠įŽ┤│žĪóÅUŲĘČčĘeł÷(ch©Żng)Ą╚▀z█EŻ¼─┐Ū░ęčī”(du©¼)Ųõū÷┴╦ŽÓæ¬(y©®ng)Ą─▒Żūo(h©┤)┤ļ╩®ĪŻ╩Ī╬─╗»Åd蹊┐šJ(r©©n)×ķŻ¼Ī░ŪÕŽ¬╦╔ŹÅ?f©┤)ļĖGū„×ķĄ┌╚²┤╬╚½ć°(gu©«)╬─╬’Ųš▓ķĄ─ųžę¬│╔╣¹Ż¼ėąųžę¬ār(ji©ż)ųĄŻ¼ę▓Ę¹║Ž╔Ļł¾(b©żo)╩Īųžę¬┤¾▀zųĘŚl╝■Ī▒ĪŻ2012─ĻÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

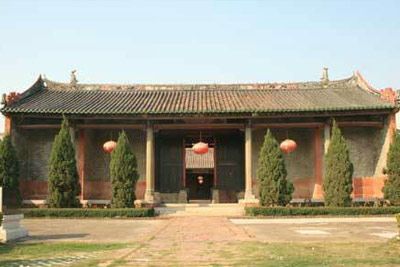

28ĪóėŁČ„ķT

ĪĪĪĪ▌Ė│ŪėŁČ„│ŪśŪ(╦ūĘQ╬„│ŪśŪ)Ż¼╬╗ė┌▌Ė│Ū╬„š²┬Ę┐┌ĪŻĮ©ė┌├„║ķ╬õ╩«Ų▀─ĻŻ©1384─ĻŻ®Ż¼╩Ū▌Ė│Ūś╦(bi©Īo)ųŠąį╣┼Į©ų■Ż¼ŠÓĮ±ęčėą600ČÓ─ĻÜv╩ĘĪŻ╦³┼c¢|ķT║═Ļ¢(y©óng)Īó─ŽķT│ńĄ┬Īó▒▒ķTµé(zh©©n)║Ż╚²│ŪśŪ═¼Ģr(sh©¬)Į©ė┌├„║ķ╬õ─ĻķgŻ¼╩Ū¢|▌Ėųž³c(di©Żn)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ│ŪśŪĖ▀16├ūŻ¼īÆ126├ūŻ¼║±14├ūŻ╗śŪĒö×ķųž»Bą¬╔Į╩Įśŗ(g©░u)ų■Ż¼ėą36Ė∙┤¾łAų∙ų¦│ąŻ¼╝tē”ŠG═▀Ż¼«ŗ(hu©ż)┴║▓╩ų∙Ż¼’wķ▄ČĘ╣░Ż¼ą█éźēčė^ĪŻ│ŪśŪŽ┬×ķ╣░ķT═©Ą└Ż¼┴∙╩«─Ļ┤·ųžą▐Ģr(sh©¬)Ż¼īóįŁüĒ(l©ói)ę╗Śl═©Ą└ā╔ųž│ŪķTĖ─×ķ╚²Śl═©Ą└Ż¼▓╗įO(sh©©)│ŪķTŻ¼ęį▀mæ¬(y©®ng)Į╗═©ąĶę¬ĪŻĮø(j©®ng)▀^(gu©░)Äū░┘─ĻĄ─’L(f©źng)ėĻŽ┤ČYŻ¼ėŁČ„│ŪśŪę└╚╗ę┘┴ó▓╗Ą╣Ż¼ą█ū╦ėó░l(f©Ī)ĪŻ╦³į┌╬„│ŪśŪ╬─╗»ÅVł÷(ch©Żng)ęį╝░ĖĮĮ³¼F(xi©żn)┤·╗»Ė▀īėĮ©ų■Ą─ęr═ąŽ┬Ż¼╔ó░l(f©Ī)│÷ŲõÜv╩ĘŠ├▀h(yu©Żn)Īó╬─╗»ā╚(n©©i)║Ł╔Ņ║±Ą─¬Ü(d©▓)╠ž„╚┴”ĪŻŠ░³c(di©Żn)╬╗ų├ÅV¢|╩Ī¢|▌Ė▌Ė│Ūģ^(q©▒)╬„š²┬ĘĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

29Īóųą┐ė═§╩Ž┤¾ū┌ņ¶

ĪĪĪĪųą┐ė═§╩Ž┤¾ū┌ņ¶╬╗ė┌¢|▌Ė╩ą╩»┼┼µé(zh©©n)ųą┐ė┤ÕĪŻ╩Ū╩»┼┼─┐Ū░░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─▒Ż┤µūŅ═Ļš¹Ą─ū┌ņ¶ų«ę╗ĪŻļm╚╗ÜvĮø(j©®ng)╬Õ░┘ČÓ─ĻŻ¼Ą½▀@ū∙╣┼└ŽĄ─ÄX─ŽĮ©ų■Ż¼▓óø](m©”i)ėąę“?y©żn)ķ─Ļ┤·Ą─Š├▀h(yu©Żn)Č°│╩└ŽæB(t©żi)²łńŖų«ä▌(sh©¼)Ż¼╦³éāę└╚╗┬¢┴óį┌ųą┐ė║¾▌ģéāĄ─├µŪ░Ż¼į┌ēm╩└Ą─’L(f©źng)ėĻųąŻ¼īóę╗Ę¼╦Ų╦«┴„─ĻµĖµĖĄ└üĒ(l©ói)ĪŻ├„Ą┬╠├═§╩Ž┤¾ū┌ņ¶ę▓▒╗ūu(y©┤)×ķÄX─ŽĮ©ų■╦ćąg(sh©┤)Ą─Š½ŲĘĪŻųą┐ė├„Ą┬╠├═§╩Ž┤¾ū┌ņ¶ėų├¹ųą┐ė├„Ą┬╠├Ż¼╩╝Į©ė┌├„┤·ųą═ĒŲ┌ĪŻūį╩╝Į©ĄĮĮ±ęčėą╬Õ░┘─ĻÜv╩ĘĪŻ¼F(xi©żn)┤µĮ©ų■╩ŪŪÕ┤·įńŲ┌╦∙▀z┴¶Ż¼Ą½ū┌ņ¶Ą─╗∙▒Š▓╝ų├║═Ė±Šų╚į×ķ├„┤·╩ųĘ©Ż¼┤¾ķTĒö▓┐Ą─Üv╩Ę├¹╚╦Ņ}ūųķTžę║═ŲõŽ┬Ą─Ą±ū┴Š½├└Ą─ķTšĒ╩»ęį╝░Åd╠├ā╚(n©©i)Ą─▓┐Ęųįņą═╣┼śŃĄ─╩»ĄA(ch©│)Ż¼▀Ć╩Ū├„┤·įŁ╬’ĪŻūįŪÕ┤·ųžĮ©ų┴¼F(xi©żn)į┌Ą─Üv┤╬ŠSą▐Ż¼Įįį┌Ųõ╔Ž┴¶Ž┬Ė„éĆ(g©©)Ģr(sh©¬)┤·Ą─ėĪ█EŻ¼Ģr(sh©¬)┤·├}Įj(lu©░)ŪÕ╬·┐╔▒µŻ¼ļyĄ├Ą─╩Ū╩»┼ŲĘ╗╔ŽėąĪ░╝╬æc╩«╦──ĻųąŪ’Ī▒Ą─Ņ}┐╠ėø▌dŻ¼╩ŪėąĮ^ī”(du©¼)╝o(j©¼)─ĻĄ─Į©ų■╬’ĪŻš¹éĆ(g©©)ū┌ņ¶Š═¬q╚ńę╗▓┐┤u╩»Ģ°(sh©▒)īæ(xi©¦)Ą─Į©ų■╩Ęāį(c©©)Ż¼╔§×ķšõ┘FĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

30Īóąl(w©©i)ū¶░Ņ─╣

ĪĪĪĪąl(w©©i)ū¶░Ņ─╣╬╗ė┌¢|▌Ė¢|│Ūģ^(q©▒)═¼╔│┴ųł÷(ch©Żng)’w∙ZÄXĪŻį┌═¼╔│╔·æB(t©żi)╣½ł@└’├µŻ¼▓╗āHėą├└¹ÉĄ─ūį╚╗’L(f©źng)╣ŌŻ¼▀Ć▒Ż┤µ┴╦ČÓ╠ÄÜv╩Ę▀zųĘ║═╚╦╬─Š░ä┘ĪŻł@ģ^(q©▒)└’ŪÓ╔ĮŠG╦«Łh(hu©ón)└@Ą─’w∙Z╔Į╔ŽŻ¼ėąę╗ū∙§r×ķ╚╦ų¬Ą─░┘─Ļīó▄Ŗ─╣Ī¬Ī¬ąl(w©©i)ū¶░Ņ─╣ĪŻ2008─ĻÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķĄ┌╬Õ┼·ÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

31Īó┤¾Ę┌║╬╩Ž┤¾ū┌ņ¶

ĪĪĪĪū°┬õį┌Ę┌Ž¬║ė┼ŽĄ─╚f(w©żn)ĮŁ┤¾Ę┌Ż¼į°┼cõĻė┐Īó┬ķė┐Īó╩»Ē┘Ą╚▒╗ūu(y©┤)×ķ¢|▌ĖĄ─╦─┤¾├¹Ól(xi©Īng)ų«ę╗ĪŻ▀@ū∙╣┼┤Õ┴ó┤Õė┌─Ž╦╬ĮB┼d╚²╩«ę╗─Ļ(1161─Ļ)Ż¼ų┴Į±ėą856─ĻÜv╩ĘŻ¼├±Šė┼cū┌ņ¶į┌┼┼┴ąĮM║Ž╔Ž▀Ć╗∙▒Š╩ŪÅVĖ«Ą─╩Ķ╩Į▓╝ŠųĪŻ║╬╩Ž┤¾ū┌ņ¶╩Ū┤¾Ę┌┤ÕūŅ┤¾Ą─ū┌ņ¶Ż¼╩╝Į©ė┌1527─ĻŻ¼╚ńĮ±▀@└’╩Ū┤Õ└’Ą─└Ž─Ļ╗Ņäė(d©░ng)ųąą─Ż¼ę▓╩Ū┤Õ╩Ęš╣ė[^Ģr(sh©¬)┤·░l(f©Ī)š╣╠½┐ņŻ¼║▄ČÓ╣┼Į©üĒ(l©ói)▓╗╝░▒Żūo(h©┤)Ż¼╚ńĮ±Ą─┤¾Ę┌┤ÕęčĮø(j©®ng)┐┤▓╗ĄĮ▀B│╔Ų¼Ą─╣┼├±Šė┴╦Ż¼Ą½ū▀Äū▓Į┬ĘŻ¼Š═─▄į┌¼F(xi©żn)┤·Į©ų■ųąķg┐┤ĄĮŖAļsŲõķgĄ─╣┼Į©ų■Ż¼ėąą®▒Ż┴¶Ą├║▄║├Ż¼ŪÓ┤uĪó╝t╔░╩»Īó╚²Ą±ę╗╦▄Ą╚Č╝į┌Ż¼║▄╩ŪŲ»┴┴ĪŻū„×ķ¢|▌Ė╦─┤¾├¹Ól(xi©Īng)ų«ę╗Ą─┤¾Ę┌┤ÕŻ¼├„ŪÕā╔┤·Š═ęįĢ°(sh©▒)«ŗ(hu©ż)├¹╚╦▌ģ│÷Č°┬ä├¹Ż¼╩ŪÅV¢|╩ĪĢ°(sh©▒)«ŗ(hu©ż)ų«Ól(xi©Īng)ĪŻ┤Õųą▓╗╔┘╣┼Į©ų■▒╗Ė─įņ│╔Ģ°(sh©▒)«ŗ(hu©ż)į║Ż¼▒╚╚ń░┘┤õķwŻ¼▀Ć╩Ū¢|▌Ė╩ą┬Ü╣żĢ°(sh©▒)«ŗ(hu©ż)ģf(xi©”)Ģ■(hu©¼)╦∙į┌ĄžĪŻŠ═▀BŠ▀ėąĮ³500─ĻÜv╩ĘĄ─║╬╩Ž┤¾ū┌ņ¶ę▓į┌2010─Ļ▒╗Ė─įņ│╔×ķš╣ė[^Ż¼▓╗āHš╣╩Š┤Õ╩ĘŻ¼ę▓į°┼e▐kĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

32ĪóČYŲ┴╣½ņ¶

ĪĪĪĪČYŲ┴╣½ņ¶╬╗ė┌╗óķTµé(zh©©n)┤ÕŅ^┤ÕŻ¼╩Ū─┐Ū░╗óķTęÄ(gu©®)─ŻūŅ┤¾Īó»BŲ÷ūŅŠ½Īó▒Ż┤µūŅ║├Ą─ņ¶╠├ĪŻČYŲ┴╣½ņ¶Į©ė┌╣ŌŠwČ■╩«╚²─ĻŻ©1897─ĻŻ®ĪŻš╝Ąž├µĘe607.4ŲĮĘĮ├ūŻ¼š²ķTŪ░├µīÆ18.07├ūŻ¼ū¾▀ģķL(zh©Żng)9.97├ū,ėę▀ģķL(zh©Żng)40.17Ż¼║¾├µīÆ15.2├ūĪŻņ¶Ęųā╔┬Ę╦─▀M(j©¼n)Ż¼ųąėąŪÓįŲŽ’ĪŻū¾┬Ę├µķ¤╚²ķgŻ¼Ū░╚²▀M(j©¼n)×ķŅ^ķTĪóųąÅdĪó║¾ÅdŻ¼Ū░║¾╠ņŠ«ā╔é╚(c©©)Š∙ėą▀B└╚Ż╗ūŅ║¾ę╗▀M(j©¼n)(▒▒Åd)×ķå╬¬Ü(d©▓)į║┬õŻ¼ęįā╔é╚(c©©)ķTūįŪÓįŲŽ’╝░ū¾é╚(c©©)ĮųŽ’▀M(j©¼n)│÷ĪŻėę┬Ęė╔ė┌Ė─Į©▌^ČÓŻ¼ĻP(gu©Īn)ŽĄ▌^Å═(f©┤)ļsŻ¼Ą½╗∙▒ŠĄ─Ė±Šų╚į┐╔▒µ╬÷Ż║╚²▀M(j©¼n)Ż¼ūį╠ņŠ«é╚(c©©)Ž“▀M(j©¼n)│÷ĪŻ┐vŽ“▌SŠĆ╔ŽĮ©ų■│²Ą┌╦─▀M(j©¼n)Åd═ŌŹŻ×ķė▓╔Į╬▌Ēöą╬╩ĮŻ¼Ą┌╦─▀M(j©¼n)ÅdŻ©▒▒ÅdŻ®┼cŲõ╦³▀B└╚Ą╚×ķŠĒ┼’ĒöĪŻ╦─▀M(j©¼n)╬▌╝╣Ė„▓╗ŽÓ═¼Ż¼įĮ║¾įĮĄ═Ż¼ūŅ║¾ę╗▀M(j©¼n)×ķŠĒ┼’Ż¼¤o(w©▓)╝╣Ż¼╝╣╩Į×ķ²łų█ą╬Ż¼Ųõ╔ŽŽ┬▓╗┴ó÷Ś¶~(y©▓)Ż¼Ņ^ķT─Ž├µ┤╣╝╣Ū░┴óėą¬{ūėĪŻ╬▌╝╣įņą═╗ĪŠĆ▀Bž×ūį╚╗Ż¼╗ę╦▄įņą═╝Ü(x©¼)─ü▒ŲšµĪŻ┴║╝▄×ķÅVĖ«Ąžģ^(q©▒)ŪÕ┤·Ąõą═╣Žų∙╠¦┴║ą╬╩ĮĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

33ĪóėÓ╬▌ėÓ╩Žū┌ņ¶

ĪĪĪĪėÓ╩Žū┌ņ¶╬╗ė┌ÅV¢|¢|▌Ė╩ą¢|│ŪĮųĄ└ėÓ╬▌╔ńģ^(q©▒)Ż¼╩Ūę╗╠Ä╩╝Į©ė┌├„│»║ļų╬į¬─Ļ(1488─Ļ)Ą─╝ęūÕņ¶╠├Į©ų■Ż¼ī┘ė┌ėÓ╩Ž╝ęūÕ╝└ņļūµŽ╚║═Ž╚┘tĄ─ł÷(ch©Żng)╦∙ĪŻķL(zh©Żng)53├ūŻ¼īÆ17.4├ūŻ¼┐é├µĘe╝s922ŲĮĘĮ├ūĪŻ╝t╩»ŪÓ┤uśŗ(g©░u)ų■Ż¼Ęų╦─▀M(j©¼n)ĪŻš²ķTÖMžęĢ°(sh©▒)Ī░ėÓ╩Žū┌ņ¶Ī▒Ż¼Ą┌Č■▀M(j©¼n)ėąę╗─ŠžęŻ¼š²├µĢ°(sh©▒)Ī░’L(f©źng)▓╔┴„Ę╝Ī▒Ż¼▒│├µĢ°(sh©▒)Ī░ā╔│»┴╝Õ÷Ī▒Ż¼×ķŲųĮŁ╚Ņ╔ąųęŅ}ĪŻš¹éĆ(g©©)Į©ų■╬’▒Ż┤µ═Ļ║├ĪŻėą▒«┐╠Ī░ėÓ╩Žņ¶╠├ėøĪ▒ę╗ēKŻ¼×ķ├„│»║ļų╬į¬─Ļ(1488─Ļ)╦∙┐╠Ż¼╩Ū▀M(j©¼n)╩┐ųąæŚ┤¾Ę“Īóæ¶▓┐╔ąĢ°(sh©▒)└╔ĻÉ╝╬čįū½╬─▓óĢ°(sh©▒)ūŁĄ─ĪŻįō▒«ėø╩÷ėÓ╩Ž╝ęūÕÅ─╦╬ĄĮ├„─Ž▀w¢|▌ĖČ©ŠėĄ─▀^(gu©░)│╠ĪŻ×ķ蹊┐¢|│ŪÜv╩Ę╠ß╣®┴╦īÜ┘F┘Y┴ŽĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

34ĪóĻÉęµ╝ęūÕ─╣

ĪĪĪĪĻÉęµ╝ęūÕ─╣Ż¼├„┤·Ż¼╬╗ė┌¢|▌Ė╩ą╗óķTµé(zh©©n)Įų▐╔ńģ^(q©▒)ĪŻĻÉęµ╩Ū╗óķT▒▒¢┼╔ńģ^(q©▒)ĻÉ╩ŽŠė├±Ą─Ž╚ūµŻ¼╩Ū╬╗ūīĻÉ╩ŽūėīOę²ęį×ķ║└Ą─ūµ▌ģĪŻę“?y©żn)ķĻÉęµ╩Ūųąć?gu©«)ę²ĘNĘ¼╩ĒĄ┌ę╗╚╦Ż¼╩Ūųąć°(gu©«)Ą┌Č■┤╬╝Z╩│Ė’├³Ą─Ž╚õhŻ¼×ķŠÅĮŌ«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)ć°(gu©«)╚╦Ą─£ž’¢ū„│÷┴╦Į▄│÷Ą─žĢ½I(xi©żn)ĪŻ├„╚f(w©żn)Üv░╦─ĻŻ©1580─ĻŻ®Ż¼ĻÉęµ╔Ēų°▓╝ę┬╝ń┤Ņ░³╣³Ż¼│╦ėč╚╦Ą─╔╠┤¼Å─╗óķTŪ░═∙įĮ─ŽĪŻĄĮ▀_(d©ó)║¾Ż¼įĮ─ŽĄ─Ū§ķL(zh©Żng)Įė┤²╦¹éāĢr(sh©¬)Ż¼į┌čńŽ»ųąö[│÷┴╦ę╗Ą└ŽŃ╠▄ø╗¼Ą─Ī░Ę¼╩ĒĪ▒╣┘ļ╚Ż¼▀@ę²ŲĻÉ굥─┼d╚żĪ¬Ī¬Ī░ę¬╩Ū─▄ē“ę²ĘN╗ž╚źŻ¼įō┐╔ĮŌøQČÓ╔┘╚╦Ą─£ž’¢░ĪŻĪĪ▒Å─┤╦Ż¼╦¹▒Ń┴¶ą─▀@ĘN┐╔ęį│õćĄ─╣┘ļ╚Ą─╔·ķL(zh©Żng)┴Ģ(x©¬)ąį║═įį┼ÓĘĮĘ©ĪŻę╗─Ļų«║¾Ż¼╦¹├░ų°Üó╔Ēų«Ą£Ż¼╩š┘I┴╦Ū§ūõŻ¼░čĘ¼╩ĒĘN▓žį┌Ń~╣─ųąŽļ═Ą═ĄÄ¦╗žć°(gu©«)ā╚(n©©i)Ż¼Ą½ūī╦¹╩╝┴Ž▓╗╝░Ą─╩ŪŻ¼š²ę¬ķ_(k©Īi)┤¼Ą─Ģr(sh©¬)║“Ż¼ėąČÓ╦ęįĮ─ŽĄ─╣┘┤¼▌dų°ČÓ├¹Ū§ūõę¬üĒ(l©ói)Šā▓Č╦¹ĪŻį┌▀@╔·╦└ĻP(gu©Īn)Ņ^Ż¼ļSąąĄ─ųąć°(gu©«)┤¼åT═╣’@║Į║Ż╝╝ąg(sh©┤)Ż¼ęįę╗╝²ų«Ž╚±é▀M(j©¼n)┴╦ć°(gu©«)ķTĪŻŠ═▀@śėŻ¼ĻÉęµĮKė┌ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ¢|▌ĖųąīW(xu©”)┼fųĘ╬╗ė┌¢|▌Ė╩ą▌Ė│ŪĮųĄ└¢|š²╔ńģ^(q©▒)Ż¼─Ļ┤·×ķ├±ć°(gu©«)ĪŻ2019─Ļ4į┬19╚šŻ¼¢|▌ĖųąīW(xu©”)┼fųĘ▒╗╣½▓╝×ķĄ┌Š┼┼·ÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ▒Š¾w×ķ¢|š²ł¾(b©żo)╣”ņ¶ĪóĮ╠īW(xu©”)śŪ┼fųĘ3ŚØĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]