������ʡ�����ﱣ�o��λ��B

����ʡ �ĘDž^(q��) �}ɽ�^(q��) ��̩�h ������ �}��h �x���^(q��) �B���h �L���^(q��) �_���^(q��) �Rβ�^(q��) ƽ̶�C�ό��^(q��) �_Դ�h �}��h ������������E �����мtɫ���� ���������˹ʾ� �����в����^ ������ʮ������ 4A���^(q��) ������ʮ���c ������ʮ�����M���c ȫ�� �������خa(ch��n) ��������ʳ �����е����W(w��ng) ���������� [�ƄӰ�]

�����ڸ��ݵĕ�Ժ��(d��ng)�У���(y��n)��(f��)��Ժ�DZ��^�e��һ�ҡ����ں͇�(y��n)��(f��)��ī�^����ƽ�^�ڞ�һ�w���@�g��ԺҲ��ˎ����ˌ��I(y��)�����^�����|(zh��)����Ժ�T����һ����(li��n)����ʿ������������}���fԷ���������f���LJ�(y��n)��(f��)��Ժ�������c�F(xi��n)�ڡ�����Ժ����λ�ã����ǹŕr�}�����ӵČ��m��������ɞ��˂��y(t��ng)�Ļ��c�F(xi��n)�������������d�w������չʾ��(y��n)��(f��)�g����ԭӡ�汾����(y��n)��(f��)�ĕ������E����������ć�(y��n)��(f��)���P(gu��n)�������ɞ��˽��(y��n)��(f��)��ƽ��������(y��n)��(f��)˼���һ̎�����Ļ�ƽ�_����(y��n)��(f��)��Ժ�ġ����p������һ���������(chu��ng)���_����2014�����������@���Q���ˡ���(y��n)У�L�Ĺ��¡��ȶ����Ą�(chu��ng)Ʒ�ƣ�������Ƭ�ȕr�з�ʽ�ƏV���y(t��ng)�Ļ�����(y��n)��(f��)��Ժ߀��һ�g�e�O���߳�ȥ���ĕ�Ժ���������Ļ�ݔ��ָ����^(q��)�͌W(xu��)У��ȥ��12������Ժ�ĈF����M�_��10����У�����v��(y��n)��(f��)��ƽ�������_�l(f��)���S���n�����W(xu��)�����ڸ��N������˽⡭��[Ԕ��]

42���ⵓ���������

�����ⵓ���������λ�ڹĘDž^(q��)�ⵓ��28��30��32̖������������Ԗ|�������������������䷶���|�����������������}�������R�ⵓ�����������������ռ����e4000��ƽ�������鸣���Ѕ^(q��)���Ć���סլ���|��(c��)����ԭ��������������S�ѹʾӡ���������������(c��)�������念����ʮһ�꣨1712�꣩�Mʿ����(n��i)�w�Е���٥�ʾӣ���(sh��)����������������g�顰һ̥ͬ����Mʿ�����R�顢���R��ֵܸĽ���������Ժһ�����_�������������������L(f��ng)������Ӳɽ������R�������T����ʯ���T������h(hu��n)�ȣ�������ͥԺ����ͥԺ��������g���M�������d�������g��d�����g�����g�鷿���ĺ�d�������쾮�������M�����M��������Ժ��������С�T��ͨ������12�g��d��48�g������6�����d���͏d����3���~����3����ɽ��6̎ͤ�_���w��������߀�вؕ��w���^���w�����õȡ���Ժ�����ġ���[Ԕ��]

43����������ǰ��ָ�]���fַ����ʿ�

������������ǰ��ָ�]���fַλ�ڹĘDž^(q��)��ɽ�ϣ��齨��������ڽ̽���Ⱥ��ȫ����M��ռ��3000��ƽ������1911��11�������ݸ����h�����x���O(sh��)��ǰ��ָ�]�����ڴ��������ٞ鸣��ʡ�A������չ�[�^�������в����^��1992�깫����ʡ���ı���λ����ʿ�������^���w��ԭ���μθ�Ժ�zַ���念����ʮ���꣨1713����Ğ��f��ͤ��Ǭ¡���꣨1737����������������y(t��ng)���꣨1911�꣩10��10����������x���l(f��)��ʡ����푑�(y��ng)����ʿ���ɽ�����_�ɸ���ݳ����Ǯ�(d��ng)������܊�۾ӵء����½֡����Ƹ��c��ͬ��11��9�������x܊ռ�I(l��ng)��ɽ���O(sh��)ǰ��ָ�]���ڴ�ʿ���ָ�]���t�O(sh��)�ڻ���F(xi��n)�����̻����Ã�(n��i)��2013��7�±��̕�˽�Բ����帣��܊���_���Z�������Ƒ�(zh��n)����1965�꣬������ʡ�A������չ�[�^���O(sh��)�ˡ�1986����1990��ɴδ�[Ԕ��]

44�����������Ǽ�����

��������������λ�ڂ}ɽ�^(q��)�����(zh��n)��ǰ����T���������(zh��n)����߅������ꐌ�衣��������������(n��i)�w�W(xu��)ʿ���Y�����ɡ�̫�����Ǹ�����ʽ���������֮һ���H�ٺ���l(xi��ng)�d����ס�������ʼ�������w�g��������������v�r25����������Ȥ�ǡ��n������߀�x�ǡ������������ǵȽ�����Ҏ(gu��)ģ��������~�ؼ�ɽ��ͥԺ���@����ռ����e4113ƽ����������Ⱥ�дֽ�����ƫ��20�ȣ������n������ǰ����M�����ɽ�����p���������ʽľ��(g��u)�ܣ����ӘǷ�����������g���M��������ǰ��������(n��i)������n����صĕ���������߀�x�������ӘǷ������ɽ�����p���������ʽľ��(g��u)����������g���M�����������¼ܿգ����Ϟ�ꐌ�衲ؕ�֮�����|��(c��)�镄��������Ъɽ픶��ӘǷ��������ܣ�������g���M����g���������������Ͻ�¶�_��ꐌ�衼{���p��֮��������֮���鱱���ǣ��������������ʾ����[Ԕ��]

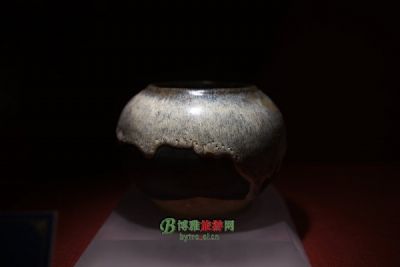

45�����Е���R

�������Е���Rλ�ڂ}ɽ�^(q��)�wɽ�(zh��n)��᪴��P�Qɽ��´���������솢���꣨1627����ԭ���P�Q�������9�꣨1920���ɇ�(y��n)��(f��)���Y�ؽ����Ğ�o(j��)����������Ӣ��������ġ��Е���R��������Ⱥռ��3805ƽ���������Е���R�����ع��m�����C�����������M����ع��m��ȫ�����������C�����鹤�S���F(xi��n)���ѻ֏�(f��)���ޡ���R���ɽ�����T�~�Ї�(y��n)��(f��)�}�֣���(n��i)��ꐌ������Т�����������~��c�����ʿ��ȕ�����ʯ�(li��n)���R�����ΐۇ�־ʿ��������ɑ��_���微�����d�����쾮�����M�ɣ��ڶ��M�����M��������������g���M��������ʯ��ľ��������(g��u)�ܞ�̧������ʽ���|��(c��)������m�������쾮���Ƙǡ���������ع��m���^����M�ɡ��ڶ��M�����M��������������g���M��������ʯ��ľ��������(g��u)�ܞ�̧������ʽ������(c��)�����C���������L(f��ng)�T�����ȡ��쾮��ǰ�d���И��m�M���������Ͻ���犹ġ���[Ԕ��]

46�������(zh��n)���z�E

���������(zh��n)���z�E�����ڵ؞鸣��ʡ�}��h����͞���F(xi��n)����Ҫʷ�E�������Խ�������̖��35010059�����w��ַλ���}��h����l(xi��ng)����塣1941��5��21�����P�ḣ�ݵ���܊�ɳ�һ���ӏ�(li��n)ꠣ��ֱ���·�M���}��h����l(xi��ng)��Ӌ���ڴ�����Ϻ��M��������^����ȡ�}�����(zh��n)��ƽ�����c�㽭����������܊ȡ��(li��n)�j(lu��)�������h�ڶ�ʮ�弯�F܊��һ�v�˾�������s���ʲ��������c�տܼ���(zh��n)��(sh��)С�r�����ӳ������ڴ��ͨ�������ؾ��O(sh��)������(j��ng)�^����ҹ�����(zh��n)����������600��(������������܊��7��)���U�@��(zh��n)��Ʒ1300������ձ�����܊�Ĵ˲����M��������(n��i)����1945�꣬�ڴ���l(xi��ng)���u�Ͻ�����������������ʿĹ��������200���������ʿ�z�ǡ���o(j��)���ڠ��Zկ���P(gu��n)��(zh��n)����Ӣ� ������b��F���F�L��־������կ���P(gu��n)�����顰־���P(gu��n)����Ĺ����ʽ��ռ��300ƽ���ף�߅�L6�ס���[Ԕ��]

47����(y��n)��(f��)Ĺ

������(y��n)��(f��)Ĺλ�ڸ����н��wɽ�(zh��n)�᪴����^ɽ�������y(t��ng)���꣨1910�꣩����(y��n)��(f��)��ǰ�H�ԓ�ؠI������(n��i)���Ї�(y��n)��(f��)���������|�������L(f��ng)���Σ���ʯ�Y(ji��)��(g��u)�����Ĺ����ռ����e1680ƽ���ף��h(hu��n)�ԇ�����Ĺǰʯ���o�l(w��i)���ж��_���T���T�ϸ���ʯ��(g��u)Ъɽ������T��ʰ�A�����������������Ĺ������һʯ�M��������ꎿ̡�Ω�m֮����4�ֿ������������縲��������ǰ�Qһ��ʯĹ�������濬���������ه�(y��n)������֮������Ĺ�������������w���P����Ĺ���ɂ�(c��)������ʯ����������÷��ȸ�������Q�ȈD������������������(c��)�Q��������ؔ������������ΑB(t��i)������Ĺ�L�f��(y��n)�ۂ�,�鸣�ݽ�������Ĺ������(y��n)��(f��)��1853��1921�꣩���֎���̖������������٣������У��ˣ����꿼�븣�ݴ����W(xu��)������w���꣨1877�꣩��W(xu��)Ӣ�����v�����ˮ���W(xu��)�ÿ�����(x��)�����k���Y��Ժ�h�T���������[Ԕ��]

48�����Ϸ�����ܹʾ�

��������ܹʾ�λ�ڸ����з���·ܽ��Ū���s������������g(1821��1850��)��������������|����ƫ�������ݞ�Ό�ľ��(g��u)���������M���g�ţ��ķ�һ�d��1902��2����ܾͳ����ں������С����У��ڴ�������17����1991���������������Ʊ��o�����ֹ�����^(q��)�����ﱣ�o��λ������ܹʾ�λ�ڷ���·ܽ��Ū7̖�������Ǹ��݂��y(t��ng)���g�ŽY(ji��)��(g��u)���ʾӬF(xi��n)������Ҫ�ǽ��㷼�����������㷼�Ǐ���ܵ�ֶ�OŮ��50������Ҍ��С�˽�����ġ��r������ܹʾӱ�����������ֻ�������g˽����������׃?y��u)鹫���?986�꣬�����Ѕf(xi��)���t(y��)Ժ�w�����������һ�뱻�������@һ�α����õ�һ��ʾӱ���������Ĵ�������ܵĹʾӱ�ֻʣ��һ���ˡ����µ�С���@����С�^����ͯ�ꏈ����H���Ե��SƤ�������ۘ�Ҳ��䏵��ˡ��������ǰ�eϲ�g�ʾ�СԺ��������ۘ���SƤ����ÿ�Ρ���[Ԕ��]

49��������

����������λ�ڸ������ڳǖ|�����ט��^�����~���֮�ӡ���ة�~�ɌW(xu��)�c֪�h��h��ļ���F������������_ؓ؟(z��)�O(sh��)Ӌʩ�������f�v��ʮ���꣨1606�꣩�d�����f�v��ʮ���꣨1615�꣩���������f����֮������ɫ����̫��ɽ���������������xӳ�������ɺ�����������������34.6��������ʯ���|(zh��)����ľ�Y(ji��)��(g��u)�wʽ���ߌӰ˽����������L��ʮ���ף������ɰˉK��ʯ���������ư˗l�����_�����������ε�ɏ�����������������L�̲�һ�İˉKһ�M��ʯ�B�Ӷ��ϡ��w�ܰ˽Ǹ��������w�����Dz������������ʯ�ڗU��ʯ����睡������������������ڶ������ߌӃ����_�T��ÿ���T���Ѓ������T����ȫ�����죬�����ۉ���ȫ�����ж�ʮ����ÿ������߀�O(sh��)�з��������з�������������˱I�������Ӷ���������ʿ���������_�h�����ܡ��w���߫F�ͷ�̹��µȈD�����S����ʡ�ȫ����С�������_������[Ԕ��]

50���Ѱ��Gַ

�����Ѱ��Gַ�������Gַ��λ�ڂ}ɽ�^(q��)�����(zh��n)������^(q��)���R�X��1953��l(f��)�F(xi��n)��1962���ղ�l(f��)�F(xi��n)�ϳ��z�����Gַ��e8�f��ƽ��������Ҫ�ֲ���ʯ��ɽɽ�϶���1982��l(f��)�����l(f��)�F(xi��n)�ɂ���1��3���Ļ��Ӷѷe������քe���ϳ����ƴ�����0-�����ϳ�����3000������ж���ע���������P�����������Ѹס���K���������ˉ����P���������ճ������þߺͶ��㳎���ľߡ�瀶�������������Լ������ĸG����һ��֧�����С���ͬ���o(j��)�����������Ұ�̥ʩ�������ƴ�б��ʽ���G�G���z�E�����ϳ��ѷe�ϼs5��̎���G�����L8.5������2.4�ף��ɱښ���0.1~0.15������������2000��������^���ϳ��z������߀���L��ע�ӡ�������ע���������ʽ�Ȃ}�����С����������ٸ���{���Լ���������������Ұ�̥����ʩ�����������кֲʡ�ԓ�G�ƴ��a(ch��n)Ʒ���ձ����ݵȵ��г�����[Ԕ��]

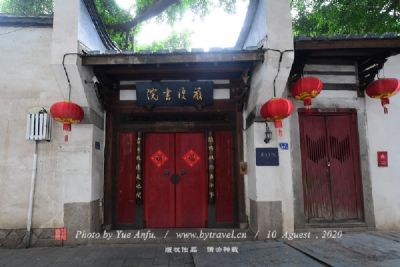

51�����\���W������

�����W������ʼ�����念�����g��1662�ꡪ1722�꣩����Ǭ¡ʮ����(1750��)�����������ij�}��סլ����wʮ���꣨1890�꣩���ɚWꖬ����Wꖾ��ֵ�ُ�ú�������һ�ȵ��u�o���ˣ��ֽ�(j��ng)�Wꖬ����ӚWꖄ��H����������ʮ���ӚW��ƾ�ס���W��������ǽ������̎���������һ�M�������3�g���M��7�����ڶ��M�������3�g���M��6��������ʽľ��(g��u)�������ݽ�����߅�������������܈A������(n��i)���DŽ����𡱡����Óvˎ������ȫ�ЃH���������d������������������ǰ������M����ռ��400ƽ���ף������S���ı����Ϟ����������ͤ��ǰ�d�����д������������ɵ���ɫ���R��������լԺ�ľ��A�������������������3�g���M��2�������g��d�ã���߅��������ݳ��r�t���黯�y��ʹ�á�����ͤ����߅�O(sh��)���˿����ݑ�r�t����_��ǰ���d���ַQ�л��d�����ϡ���[Ԕ��]

52���˶�������

�����˶�������λ���}��hʡ��l(xi��ng)ʡ諴�����һ���������^���ڽ�ͨ���e��һ�w�ĹŴ�ͤ�������L53������3.2�ף��ɰ���ʯ�������ɶ˸��܈Aľ���[�Ι��ȡ��|���ʯ�A8�����������Ҹ��ʯ�A31�������з��֙ڗU��������O(sh��)��ɫ�شu��������46�������������������(g��u)��11��ͤ����ÿ����4���������ÙM�����~��؞��������ͤ���5��ͤ���w�����ߣ�ͤ���b����^�����Ř��������������H��ˇ�g(sh��)�^�p�rֵ���鸣�ݵ^(q��)�F(xi��n)��ͤ�������L��һ�����ɿ���Єe���|��������Ĺ�(ji��)��M��������������幝(ji��)��M�ϴ��嘋(g��u)��������11�g������46��������傀ͤ�����p�µ�ˮ��������lʯ�������۠������������ԓ������(n��i)Ψһһ���ɿ粻ͬ��(ji��)��M�ϽY(ji��)��(g��u)��ľ���Ș���������ʼ������Ǭ�����꣨��Ԫ1169�꣩���念����ʮ���꣨��Ԫ1694�꣩�ؽ�������������׃�����1����[Ԕ��]

53��������ˮ�³����zַ

����������ˮ�³����zַλ�ڸ���ʡ�������B���h�����(zh��n)�����塣�����o(j��)70����ԁ��������帽��������β�ЎZ�������������Z�����ȍu�Z�����������������Ƴ�����������1990���Ї�ˮ�¿����c�Ĵ������״κ������B�������M�����ķ������ˆT�Ⱥ��б��_�������������ס����֡��������з������ˆT��ˮ�¿��ŌW(xu��)��(x��)�����������Ǵ������ֹ���������������40�����1995��4��6�������Ї��vʷ�����^ˮ�¿����о��Һ����Ĵ������������^���Ų�(li��n)�ϽM���а�ˮ�¿��������ʽ�M��ˮ�¿����{(di��o)���c�l(f��)���{(di��o)��l(f��)��Y(ji��)�������l(f��)�F(xi��n)�մ���1000����������������ԱK������������P���Լ����ԉص�����(j��ng)�b��������a(ch��n)�؞��B���ֿڸG���}���ώZ�G��̎���Ȟ���Ҫ�������l(f��)�F(xi��n)���w��(g��u)��(����)�ͺ���ܛ�w���︽���ڴ��ϵ��z�Y(ji��)�z����K��������ˮ�³����zַ��һ̎����Ԫ����[Ԕ��]

54��ꐽB���ʾ�

����ꐽB���ʾ�λ�ڸ����Ђ}ɽ�^(q��)���T�(zh��n)�F�״����������������飺���ʮ�꣨1921��ꐸ����������d����1960��������ꐽB���˳������h��܊����һֱ���ڴ����ʾӞ����M��Ժʽ������������ϣ�ռ����e754ƽ������һ�M���T����������ȯ�T����Ů�������扦�wˢ��܊�{�����M�O(sh��)ǰ�쾮����������d�����M�O(sh��)�쾮����鿡����ַ������d������g���M������������ʽľ��(g��u)�����p������R��ɽ�������g�d�Ã�(n��i)�lʯ䁵��������T���ϵ��С��ܹ������������ľS�������ع������҂�Т�ѡ����֡�����(c��)�л��@���@���O(sh��)��ͤ����ɽ���~�صȡ�ꐽB����1889-1969�����ֺ����}�h�����ݣ���������ˮ���W(xu��)�î��I(y��)���x��Ӣ����W(xu��)���v�κ�܊���L����܊��˾���������h�����������(zh��)��ί�T��1949��߄Ӻ�܊���x�����A���͇���������ȫ�����f(xi��)ί�T��������븱��ϯ������[Ԕ��]

55���m��������ӣ����ʾӣ�

�����ʾ�λ�ڌm�ﱱ��(c��)24̖������ʡ��ʷ�о��^���Ї������硢�Ї����縣���������O(sh��)�ڴ���2006�깫����ȫ�����c���ﱣ�o��λ��ԓ�ʾ�ʼ��������������ζ��꣨1645�꣩�����������I�ڸ��ݼ���λ�r���ڴ��O(sh��)���������T�������g�����քt�����������ُ����������Ӵ���ֱ�����K���ʾӚ��ǻֺ���ͥԺ�����ӿ��g���V���ڸ��ݹ�����в�����Ҋ������ԭ���ֻ���������á�������������������������ռ����e3056ƽ�������R���O(sh��)6�ȴ��T��ľ��(g��u)����������ȸ������犵ȵ�̾������������о����Ļ��ܵ������������M����һ�M�����Չ��϶�����������������������T�Ę�(bi��o)־�����M֮�g���Ը߉����^���O(sh��)����ͤ������ÿ�M�|߅����С�Tͨ�|���⻨�d���@�����@���V���ֲ��Ř������֡��������~������������ɫ���ˣ�����С�~���Ȟ����F���@�������d��ľ����[Ԕ��]

56����ɽ��ʯ��

������ɽ��ʯ����λ����̩�h�����(zh��n)��U��|��4������wɽ��ɽ���`������(n��i)���܇��з����r��ʯ���_�����������ҡ�̶������Ȫ�ȱ��ྰ�^��������h��������w���W(xu��)���w��̎�����ĵ�Ԫ��(888��)ʼ���������������g(926��936��)�n�~��ɽ����1926���ؽ����������w��ʯ������\�������`��������(c��)�r�������s2�ף���10������������Ԫ���ڡ��ε桰�A��(y��n)��ʥ����Ĵ����^������ǵ���Ԫ����̮�(d��ng)����ڡ��A��(y��n)��ʥ����ĥ�p֮���С��_����̫�������������̫�����ԡ�����¹ҰԷ�f������������ٝ�Q������ʯ�����ȷ�̹���ϵ����������ʯ����ʯ��t��횏���������������һ�f��Ԫ�����g�ŷ�ġ���ɏ�ˡ�ɏ�����������^�麱Ҋ�����w��(g��u)�D�^��ɢ�y����菵������w�\�����ͺ�����С����(d��ng)�����g����֮������ɽʯ�A��ɽ�¼�ʯ����ʯ��t��ʯ䁡���[Ԕ��]

57�������·���

���������·��������������������c���B���h����(zh��n)��플��ִ庆�飺ʼ�����ƴ�����꣨837�꣩����Ժ�v��(j��ng)�d�U��ԭ��13�����ã��F(xi��n)�д��ƴ����횏�����15����4.4��ʯ���ȡ��念��ʮ���꣨1676�꣩��ס��¡����ʵ���ļ���ؽ�������Ǭ¡ʮ�꣨1745�꣩������M���ڻ������y(t��ng)�����ؽ����ü��Ɏ�ɮ���������ڽ���1999����ԭ��횏�����ʯ���Ļ��A(ch��)�����ؽ����µĴ��ی���Ƚ��������������B���h��ʷӛ�d��һ��ǧ�����x������ɽ־���u֮�鸣���Ĵ���֮һ���B���h��һλ�Mʿ�ƴ��Y���Е������������о��x���δ�������W(xu��)������Ҳ���ڴ��v�W(xu��)�����д����念���������ġ���n���Ќ��ֶU�¡����������o�������|���ƴ�����Ĺ���s200����������������ʯ���}�̣��s150���������C��ˮ��·�������^���ú�ɽ��2009�꣬�����·��ñ�����ʡ����[Ԕ��]

58���_�Z�������

�����_�Z��������������������c�������Ђ}ɽ�^(q��)�����(zh��n)�_�Z��λ�ڂ}ɽ�^(q��)�����(zh��n)�_�Z�нش壬ʼ�����δ������������g���M�ДU����1989���������M���������Ľ�������ǰ�����M�����Ξ鉦�T��ʯ����˼�H�����x�T������������ʿ�á����ǘǣ����[�ǣ����_ɽ�w���v��125�ף��M��19����ռ����e2100ƽ���ף�������e2400ƽ�����������L(f��ng)������ǰ������������o����ɽ�����҉���������ס����(n��i)������������g��ƽ��ʥּ��һͨ�����~�̡�ʥּ������������(c��)�����p���y�������̡�캱��x�������Ը������ʯ�����֣�����Ҫ��ʷ�σrֵ��������(n��i)�������Þ�M�Μp��ʽ����ʿ�Þ�����p��ʽ���Y(ji��)��(g��u)��(y��n)����1995��4�½�(j��ng)�����н��^(q��)���������J���鸣���������֮һ���О�^(q��)�����ﱣ�o��λ��2009��11��16�ս�(j��ng)����ʡ�����������������������ʡ���ﱣ�o����[Ԕ��]

59���ߠ��R

�����ߠ��Rλ�ڸ����йĘDž^(q��)��̩�ֵ���ʎX��´������������ߠ��Rλ�ڸ����йĘDž^(q��)��ʎX�������������ͬ��(1821һ1874��)�g��ԭ����������Q�ϵ���ϝ������֮һ������������|����e�s1000��ƽ��������ߠ����������`�����ןo���������`����ԭ����Ҫ�������M��������������ȴ��T���|�����M��ǰ����g����_���Ƙǣ����M������ǰ����ʮ����������Ľ���S����������������g���M������������Ъɽ�������ʽľ��(g��u)�������ǰ�ǰ�ͤ�������_�����ĸ�ʯ�����ĉK�L����ʯ�ڸ������_��微���컨�k��������������ȸ���ľ������;��߅�ƘǾ������Y(ji��)��(g��u)��(y��n)֔(j��n)��ƫ��Ҳ������ɫ���F(xi��n)����^(q��)�Ļ�վ��1992�깫�����м����ﱣ�o��λ��2011���_ʼ��u�ޏ�(f��)��2013�깫����ڰ���ʡ�����ﱣ�o��λ�����o�������R��߅������2����[Ԕ��]

60�����������´��

���������´��λ�ڂ}ɽ�^(q��)���T�(zh��n)���ȴ�؉���Ȼ���������(f��)Ԫ�꣨901�꣩ʼ������Ԫ�S���g�������w���g������ռ��1303ƽ���ף�����������ɽ�T��T��픣������߉����������M��������������Ժ�����ی���^���w�ȽM�ɣ��Ɏ���ɮ������Է��Ժ����һ�Mˮ��u�Y(ji��)��(g��u)������շ��f�ӷ����Ĵ��������d����(c��)�Ѓɂ����w���ޱ������M��ɽ픣����ƽ�����������������g���M������������ʽľ��(g��u)��������Ъɽ�����������ʯ��(g��u)횏���������Ƕ12��߸��������к����M�����m�I���������Q�g���p�{�����B�F�����ܵȼy��������й����ΈAʯ������ɏ�A(ch��)ʯ�Ⱦ��������f�������������щģ��F(xi��n)�Ľ����k�����������M�����Ժ�䣬����Ъɽ���������g���M������������ʽ���ȡ�ǧ������ԭ�����O(sh��)��ǰԺ������1972���w����ɽӿȪ��ǰ��2001�꣱�±��_���顭��[Ԕ��]

![��������ǰ��ָ�]���fַ����ʿ�](http://h.usatour.com.cn/tour/100/head/100254.gif)