Åd»¯ÊÐÊ¡Œ(jšª)ÎÄÎï±£×o(hšŽ)ÎλœéœB

Ì©ÖÝÊÐ Åd»¯ÊÐÎÄÎï¹ÅÛE Åd»¯ÊÐŒtÉ«ÂÃÓÎ Åd»¯ÊÐÃûÈË¹ÊŸÓ 4AŸ°

^(qš±) Åd»¯ÊÐÊ®ŽóŸ°üc(diš£n) È«²¿ Åd»¯ÊÐÌØ®a(chš£n) Åd»¯ÊÐÃÀʳ Åd»¯ÊеØÃûŸW(wš£ng) Åd»¯ÊÐÃûÈË [ÒÆÓ(dš°ng)°æ]

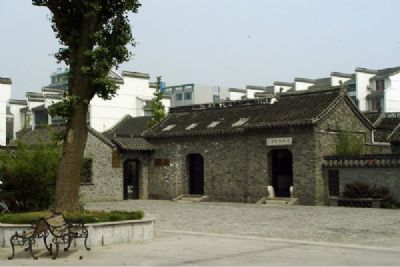

1¡¢Åd»¯Àî@

¡¡¡¡Àî@λÓÚÅd»¯ÊÐ

^(qš±)Îä°²œÖÎ÷È(cšš)¡£ÊŒœšÓÚÇåÏÌØS£š1851-1860£©Äêég£¬ÔéÇåŽúP(yš¢ng)ÖÝž»ÉÌÀîС²šµÄËœŒÒ»š@£¬ÊÇÒ»×ùŸßÓÐÔO(shšš)Ó(jš¬)ïL(fš¥ng)žñª(dš²)ÌØ£¬œšÖþŒŒËŸ«Õ¿£¬ª(dš²)ŸßµØÓòÌØÉ«µÄË®àl(xiš¡ng)@ÁÖ¡£ÒòµØÐΪMéL(zhš£ng)£¬ÓС°Óà@°ë®¡±Ö®·Q¡£ÇåÏÌØSÄêég£š1851-1860£©£¬P(yš¢ng)ÖÝž»ÉÌÀîС²šÔÚÅd»¯ËÄÅÆÇ|È(cšš)é_(kš¡i)Þk¡°µÂ±Ÿ¡±®(dš¡ng)?shšŽ)䣬²¢ÔÚÎݺóªMéL(zhš£ng)µØKÉÏœš³Éºó»š@£¬ŒŽœñÖ®Àî@¡£Àî@éT(mšŠn)Ç£š1934Äê×÷ÉÌþ(huš¬)r(shšª)ÒўĜš£©£¬×øÎ÷Ãæ|¡£ß^(guš°)éT(mšŠn)déÒ»·œÌ쟮£¬ÓÐÄÏ¡¢±±»šd¡£Î÷È¥ß^(guš°)¡°Àî@¡±Ÿ°éT(mšŠn)£¬@È(nšši)×Ô|ÖÁÎ÷²ŒÓЌȷÖÓֺϵÄÈý(gšš)ÔºÂä¡£|ÔºœšÖþÖ÷ÒªÓзœÍ€¡¢Ž¬d¡¢·œd¡£·œÍ€Î»ÓÚÔºÂäµÄ|ÄϜǣ¬ÅcŽ¬dÖ®égßBéÎÆÂÎÝÃ棬ÏÂÒÔ×ßÀÈÏàãœÓ¡£±±²¿éŽ¬d£¬Ž¬dé@ÖÐ×îž»ÌØÉ«µÄ¹ÅµäœšÖþ¡£Õûów³ÊŽ¬ Ž¬î^³¯Î÷£¬³Ê¡°L¡±×ÖÐΣ¬¹²Æßég£¬ŸíÅïÐªÉœí¡£Ž¬î^ìÂäÉÏ·œ£¬Ò¡°×ÔÔÚÁ÷ÐС±ØÒî~£¬ÅÎÝÖÐégÒÔŽóÐÍëpÃæ¡¡[ÔŒ(xš¬)]

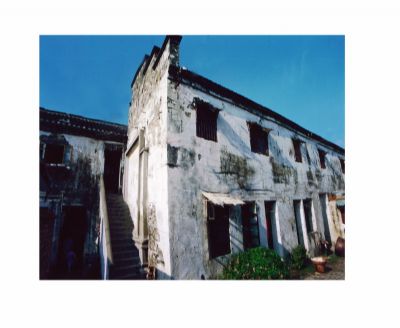

2¡¢Ê©ÄÍâÖĹ

¡¡¡¡Ê©ÄÍâÖĹλÓÚÅd»¯ÊÐжâæ(zhššn)Ê©ŒÒòŽå¡£1957ÄêºÍ1982Ä꣬œÌKÊ¡ÈËÃñÕþž®ÉŽÎ¹«²ŒéÎÄÎï±£×o(hšŽ)Îλ¡£Ê©ÄÍâÖÊÀŸÓÅd»¯£šîС¶Ê©×Ĺ֟㡷¡°±Ç×æÊÀŸÓP(yš¢ng)Ö®Åd»¯¡±£©£¬Ã÷ºéÎäÈýÄê(1370£©²¡ÊÅÓÚ»Ž°²Ô¢Ëù£¬ÆäOÊ©ÊöÔª·öèÑwÀÔáÓÚ°×ñxö(chš£ng)Ê©ŒÒò¡£¡¶Åd»¯¿hÀm(xšŽ)ÖŸ¡·Ýd£º¡°¿hŸ³ºÏËþÛ×È(nšši)Ê©ŒÒòÔáÔªë[Ê¿Ê©ÄÍâÖ¡±¡£ÔªÃ÷r(shšª)Æڵİ×ñxö(chš£ng)Ê©ŒÒòŒ°ºÏËþÛ×È(nšši)Ê©ŒÒò£¬œÔœñÅd»¯ÊÐжâæ(zhššn)Ê©ŒÒòŽå¡£×ÔÃ÷ŽúÒÔí(lš¢i)£¬vÄêÇåÃ÷¹(jišŠ)Ç°ºó£¬Ê©ÊϺóÒᶌÄËÄÃæ°Ë·œŸÛŒ¯Ê©ŒÒò£¬ÔÚ×æLÇ°ÅeÐСÖضøº(jiš£n)ãµÄŒÀìë»îÓ(dš°ng)¡£Ã÷³õËùœšÊ©ÄÍâÖĹ£¬vœ(jš©ng)µ(shšŽ)°ÙÄêæÉ££¬µœ¿¹ð(zhš€n)³õÆÚ£¬ÑÍ](mšŠi)ÔÚÅîÝïÒ°²ÝÖ®ég¡£1941Ä꣬Åd»¯¿h¿¹ÈÕÃñÖ÷Õþž®³ÉÁ¢£¬µÚÈýÈοhéL(zhš£ng)OεÃñÔÚÔ(jiš¡n)³Ö?jš«n)³ºó¿¹ÈÕ¡¢œM¿ÜÃñ·ŽßʵÄÆD¿àqÔÂÀÈÔÓHÍùŒÀµì£¬²¢ÖøÊÖÖØÐÞ¡£²»ŸÃOεÃñ·îÃüÕ{(diš€o)ëx£¬ÅRÐÐÇ°£éT(mšŠn)œ»ŽýœÓÈÎÕ߲̹«œÜÒªÐÞÍ(fšŽ)¡¢±£×o(hšŽ)ºÃÊ©ÄÍâÖĹ¡¡[ÔŒ(xš¬)]

3¡¢à°åò¹ÊŸÓ

¡¡¡¡à°åò¹ÊŸÓ£¬Î»ÓÚœÌKÊ¡Åd»¯ÊÐ|³ÇÍâàŒÒÏï7-8Ì(hš€o)¡£×ø±±³¯ÄÏ£¬Ç°ºóÉßM(jš¬n)£¬ÓÐÕýÎÝ×øÄϳ¯±±·¿3ég£¬ÁíÓÐéT(mšŠn)Ç¡¢Ð¡ø(shš±)ýS¡¢N·¿ž÷Ò»ég¡£¹ÊŸÓÈ(nšši)êÁÐà°åòÉú»îÓßߌ°à°åòø(shš±)®(huš€)Í(fšŽ)ÖÆÆ·£¬ÑП¿à°åòµÄÙYÁϵȵȣ¬ÌÃÎÝlÅ_(tš¢i)ÉÏÁ¢ÓÐÒ»¹Åã~É«à°åòÈ«ÉíËÜÏñ¡£1983ÄêÈ«ÃæÐÞ¿¡£éÊÐŒ(jšª)ÎÄÎï±£×o(hšŽ)Îλ¡£Ôð^»ù±ŸêÁÐé¡°à°åòÉúÆœŒ°ËÐg(shšŽ)³ÉŸÍ¡±¡£êÁС°ÕÑê(yš¢ng)àÊÏŒÒ×V¡±¡¢°åòÀÏÈ˵ÄßzÎï¡¢7·N°æ±ŸµÄ¡¶à°åòŒ¯¡·¡¢°åòÄ«ÛEµÄÍ(fšŽ)ÖÆÆ·ºÍÕÕƬÒÔŒ°ÓÐêP(guš¡n)µÄÑП¿ÕÖø¡¢ÙYÁϺ͡±Ÿ¡¢œðʯ¡¢÷Õf(shuš)¹Êʵȡ£à°åòŒo(jš¬)Äîð^ÊÇÖÐø(guš®)vÊ·ÈËÎïŒo(jš¬)Äîð^¡£1983Äê11ÔÂéŒo(jš¬)ÄîÇåŽúø(shš±)®(huš€)ŒÒ¡¢ÎÄW(xušŠ)ŒÒà°åò¶øœšÁ¢¡£Î»ÓÚœÌKÊ¡Åd»¯ÊгÇ

^(qš±)¡£Ôð^²ØÆ·1181Œþ£¬ÆäÖÐà°åòø(shš±)®(huš€)Ä«ÛE33·ù£¬œðÞr(nš®ng)¡¢éhØ¡¢àè¡¢¢ÎõÝdµÈÈ˵Äø(shš±)®(huš€)348Œþ£¬®(dš¡ng)ŽúÃûÈËéŒo(jš¬)Äîà°åò¡¢Ê©ÄÍâÖ¶ø×÷µÄø(shš±)®(huš€)833Œþ¡£Ôð^»ù±ŸêÁС¡[ÔŒ(xš¬)]

4¡¢Åd»¯îŒÒŽóÔº

¡¡¡¡îŒÒŽóԺλÓÚÊÐ

^(qš±)|³ÇÍâŽóŒâ£¬|œ(jš©ng)119¡ã50¡ä46.1¡å¡¢±±Ÿ32¡ã56¡ä04.5¡å¡£ÊŒœšÓÚÃ÷ÖÐÆÚ£¬ÊÇһ̟ßÓÐÃ÷¡¢ÇåºÍÃñø(guš®)²»Í¬ïL(fš¥ng)žñµÄ¹ÅœšÖþȺ¡£|ÖÁÍ(fšŽ)íºÍÏÎ÷ÖÁô~(yš²)Êпڣ¬ÄÏÖÁŽóŒâÄϺӣ¬±±ÖÁýœòºÓß

£¬ÕŒµØÃæ·e5280.9Æœ·œÃ×£¬œšÖþÃæ·e4516.5Æœ·œÃס£îŒÒŽóÔºÔÓÐéT(mšŠn)Ç¡¢»šd¡¢¿Íd¡¢°åd¡¢Ž©d¡¢»š@¡¢²Øø(shš±)Ǻ͌ÙÉœ¡¢µõò¡¢Í€éw¡¢Ë®é¿ÒÔŒ°ŽóÁ¿µêäºÍØ£µÈ£¬Ò(guš©)Ä£ºêŽó¡£œñŽæÔºéT(mšŠn)¡¢ºóÇ¡¢°ådŒ°Èf(wš€n)£šÍ(fšŽ)£©íºÍÄÏØ£µÈÖ÷ówœšÖþ¡£Ã÷Èf(wš€n)vÄêég£¬×挮œÄÏŸäÈÝ¿hŽ÷ŒÒß

£šœñÙŸäÈÝÊйùŽåæ(zhššn)£©ÉÌÈËî©Ðã¡¢îß_(dš¢)˹žž×ÓßwŸÓÅd»¯£¬Òòœ(jš©ng) I(yšªng)Óзœ£¬ÙY®a(chš£n)Ôö¶à£¬ËìÔÚ|³ÇÍâÙ(gš°u)Öõê䌰ס·¿ŒÓÒԞĜš¡¢U(kuš°)œš£¬(chuš€ng)Á¢ÁË¡°Èf(wš€n)í¡±Ì(hš€o)ÄÏØÐУ¬ÖðuÐγɟßÓлÕÅÉÌØÉ«µÄœšÖþÇȺ£¬ŒŽœñÌìµÄîŒÒŽóÔº£¬ÓÖ·Q¡°îŒÒŽóÇ¡±¡¢¡°îŽó·¿¡±¡¢¡°îÈf(wš€n)í¡±¡¢¡°î¹«Ó¡±µÈ¡£µÚ5Žú¡[ÔŒ(xš¬)]

5¡¢Åd»¯¹Å³ÇŠ

¡¡¡¡Åd»¯¹Å³ÇŠÊŒœšÓÚÄÏËÎcÔªÄ꣚¹«Ôª1225Ä꣩¡£®(dš¡ng)r(shšª)Åd»¯ÈË鿹ôœð±øÈëÇÖ¶øÍÚºÓÈ¡ÍÁÖþ³ÉһȊéL(zhš£ng)6ÈAÀï157²œ¡¢žßÒ»ÕɶàµÄÍÁŠ¡£³ÇŠÔO(shšš)ÓÐËijÇéT(mšŠn)£¬éT(mšŠn)ÉÏÓÐÇ£¬ŠÍâÓÐ×o(hšŽ)³ÇºÓÏàÒÀ¡£ÖÁÃ÷ºéÎäÎåÄ꣚¹«Ôª1372Ä꣩³ÇŠÖØÆöéŽuŠ£¬žßß_(dš¢)11Ã×ÒÔÉÏ¡£|ÄÏÎ÷±±ËÄéT(mšŠn)ÒÀŽÎé¢ÔªéT(mšŠn)¡¢ÎÄÃ÷éT(mšŠn)¡¢ÍþÎäéT(mšŠn)¡¢ÕØ¿ýéT(mšŠn)£¬ËÄÇéÓ^º£Ç¡¢ÑêÖÇ¡¢Ò(jiš€n)ɜǡ¢Ñöå·Ç¡£ŒÎŸžÈýÊ®ÆßÄ꣚¹«Ôª1558Ä꣩é·ÀÓùÙÁ¿ÜµÄÇÖ?jš«n)_£¬ÔÙŽÎÈ«Ã朚Ôì³ÇÔ«£¬ŽÎÄê¿¢¹€¡£ÒÔºó³ÇŠ¶àŽÎÐÞÝÝ¡£Ãñø(guš®)r(shšª)é·œ±ãœ»ÍšÔöé_(kš¡i)СÄÏéT(mšŠn)¡¢Ð¡|éT(mšŠn)¡¢Ð¡±±éT(mšŠn)£¬ÖÁŽË³ÇŠÓÐÁË7(gšš)³ÇéT(mšŠn)¡£Åd»¯³ÇŠÔÚvÊ·ÉÏÔø¶àŽÎ°l(fš¡)]ÁË¿¹ÓùÍâ³µÄ×÷Óá£ÔÚµÖÓùÇÖ·žÕßµÄvÊ·ÉÏ£¬×îÖøÃûµÄĪß^(guš°)ÓÚÖª¿hºú¹°³œîI(lš«ng)ÜÃñÁŠŸÜÔª±øÈëÇÖÊÂÛE£¬ëp·œÔ¡Ñª^ð(zhš€n)¡£Åd»¯³ÇœKÒòo(wš²)ÓÐÔ®±ø¶ø±»¹¥ÆÆ£¬¶øºúÖª¿hÒ²Åc³Ç¹²Íö¡£Ó¢ÐÛÊ·Ê£¬ÁîÈËžÐÑ¡£Åd»¯³ÇŠÅdr(shšª)¿ÉÒÔÓÎÓ[¡£Ã÷Ä©¡¡[ÔŒ(xš¬)]

6¡¢Úwº£ÏÉÑóÇ

¡¡¡¡Úwº£ÏÉÑóÇ£¬ŒŽÚwº£Ïɹʟӣ¬Î»ÓÚÅd»¯ÊÐ

^(qš±)|³ÇÍâŒÒÊæÏï16Ì(hš€o)£¬œšÓÚÍíÇå¡£Úwº£ÏÉ£¬ÃûÂÄö£š1830-1904£©£¬ÍíÇå³öÉúÓÚÅd»¯ÖÐát(yš©)ÊÀŒÒ¡£×ÔÓ×W(xušŠ)át(yš©)£¬±MµÃŒÒ÷¡£ÔÚÉîÖC×æÝ

át(yš©)Ðg(shšŽ)µÄ»ùµA(chš³)ÉÏ£¬ßM(jš¬n)Ò»²œºëP(yš¢ng)°l(fš¡)Õ¹£¬Š(duš¬)ÖÐát(yš©)µäŒ®ÈÚþ(huš¬)ØÍš£¬×ñœ(jš©ng)¶ø²»Äà¹Å£¬ÉÆÖÎÒÉëyës°Y£¬³ÉéÒ»ŽúÃûát(yš©)£¬²¢³ÉéÍíÇåËùÐγɵġ°Åd»¯át(yš©)ÅÉ¡±µÄœÜ³öŽú±í¡£Ëù÷µÜ×ӱ錰œ¡¢Õã¡¢ÍîµÈÊ¡£¬Çóát(yš©)Õ߱錰ŽóœÄϱ±¡£Çå¹âŸwÄêég£¬ŽÈìûÌ«ºó²»Ô¥£¬ÔtÌìÏÂÃûát(yš©)ßM(jš¬n)Ÿ©ÓùÔ\£¬Éœ¿¶œ¢À€Ò»ÅeË]Úwº£Ïɪ(yš©ng)Ôt£¬Úwº£ÏÉ·Q²¡Þo

s¡£ÆäºóºþV¿¶œÖ®¶Ž»ŒŒ²£¬ÒàÅɣʹÕ(qš«ng)ÖΡ£Úwº£Ïɲ»µ«át(yš©)Ðg(shšŽ)³¬Èº£¬ÇÒát(yš©)µÂžßÉС£Ã¿·êàl(xiš¡ng)ÀïË®Ä(zš¡i)ÒßÇ飬¶Œ·eO

¢ÅcÁxÔ\Ê©Ë¡£ÈôÓöØ¿àÖ®ÈËÉÏéT(mšŠn)Çóát(yš©)£¬²»µ«o(wš²)ŸÈÖΣ¬ß¹©ÆäʳËÞ£¬¹ÊÓÐÒ»ŽúÈÊát(yš©)¡°Úw°ëÏÉ¡±Ö®ÃÀ×u(yšŽ)¡£ÎÒø(guš®)®(dš¡ng)ŽúÖøÃûÖÐát(yš©)W(xušŠ)ŒÒ¡¢ÔøÈÎÐl(wšši)Éú²¿î(wššn)µÄÇز®ÎŽÏÈÉúÓÚœšø(guš®)Ç°ßxŸ³ö°æµÄ¡¶ÇåŽúÃûát(yš©)át(yš©)°ž¡¡[ÔŒ(xš¬)]

7¡¢Èf(wš€n)ÅdŽóµä

¡¡¡¡Èf(wš€n)ÅdŽóµäλÓÚÅd»¯ÊÐ

^(qš±)±±³ÇÍâŽóœÖ64-70Ì(hš€o)¡£ÊŒœšÓÚÇåǬ¡Äêég£¬ÕŒµØœü4000Æœ·œÃ×£¬œšÖþÃæ·e2736Æœ·œÃס£Õû(gšš)œšÖþȺϵÓÃÉϵÈɌğŽóÇàŽuœš³É£¬¹²ÓÐŽóСԺÂä7×ù¡¢Ì쟮9(gšš)¡¢ÉÏÏÂÇ·¿64ég£¬ÅäÌ×Æœ·¿12ég£¬ÁíÓÐ×S¹ÄÇ¡¢ I(yšªng)I(yšš)ÝoÃæµÈœü°Ùég¡£ž©ÒÕû(gšš)œšÖþȺ³Ê¡°ÈÕ¡±×ÖÐΣ¬œY(jišŠ)(gš°u)Ÿ«ÇÉ£¬·À»ðñRî^ŠžßŽó£¬Ï໥égÍšµÀÏÍš£¬ŽóСÊÒ¡¢Ã÷°µÊÒÏ໥œ»åe(cuš°)£¬ŸßÓзÀ±I·À³±¹ŠÄÜ¡£ïL(fš¥ng)žñÈÚ»ÕµØÅc»¹ðµÈµØœšÖþÖ®ÌØÕ÷£¬Œ¯®(dš¡ng)r(shšª)}(cš¡ng)Š(chš³)¡¢±£ÃÜœšÖþËÐg(shšŽ)Žó³É¡£¬F(xiš€n)HŽæÎ÷ǺÍÖÐÇ¡£I(yšš)Ö÷ÍõÖŸV£šŒs1701-1771Ä꣩£¬×Ö·œÓÀ£¬Ì(hš€o)ÇïÆÖ£¬ÇåŽúÅd»¯ÈË¡£ÔøÈÎVÎ÷ÉnÎàµÀÊØ£¬¹ÙÖÁËÄÆ·¡£Ç¬Â¡ÄêégwÀïºóÔÚ±±³ÇÍ✚Èf(wš€n)ÅdŽóµä¡£vŸÃœ(jš©ng) I(yšªng)£¬Ö±ÖÁÈÕ¿ÜÈëÇÖÅd»¯¶øЪI(yšš)£¬éL(zhš£ng)ß_(dš¢)200¶àÄê¡£ÉÏÊÀŒo(jš¬)90ÄêŽúÒÔí(lš¢i)£¬ø(guš®)ŒÒÎÄ»¯²¿¡¢Ê¡ÎÄ»¯dÒÔŒ°Ì©ÖÝÊÐÓÐêP(guš¡n)îI(lš«ng)§(dš£o)ºÍ£ŒÒ¶àŽÎí(lš¢i)Åd(shšª)µØ¿Œ²ì£¬ÕJ(rššn)éÈf(wš€n)ÅdŽóµäÊÇø(guš®)¡¡[ÔŒ(xš¬)]

8¡¢³ÉÊÏÕ¬µÚ

¡¡¡¡³ÉÊÏÕ¬µÚλÓÚÅd»¯ÊÐ

^(qš±)ÅÆÇ|·±±È(cšš)¡£³õœšÓÚÃ÷ŽúÓÀ·(lšš)£š1403-1424£©Äêég£¬žÄœšÓÚÃ÷ºéÎõÔªÄ꣚1425£©¡£Ôé|Î÷ÉÝSž÷8ßM(jš¬n)£¬œñŽæ|6Î÷7¹²15ßM(jš¬n)£¬Ò»ÂÉÇàŽu÷ìÍßñRî^Š£¬»ù±Ÿ±£³ÖÔÓÐÒ(guš©)Ä£¡£¬F(xiš€n)Žæ11(gšš)ÔºÂäég£¬|ÒÔÊÒÍâ»ðÏï¡¢Î÷ÒÔŽ®ÀȳÉÄϱ±Â(liš¢n)œÓ£¬ÖÐÒÔÈ(nšši)Ž®ÀÈé|Î÷Ž®Â(liš¢n)£¬ÐγɌȷÖÓֺϵĜšÖþžñŸÖ¡£¬F(xiš€n)ŽæœšÖþÎï¶àéÃ÷œšÇåÐÞ£¬¹ÅŸ®¡¢ìÂ䡢ʯ¿Ì¡¢ÄŸµñ·Ö²ŒÆäég¡£¿Íd¡¢Ž©Ìá¢Õýd£šäzœ(jš©ng)Ìã©¡¢°åd¡¢È(nšši)Ôº¡¢ø(shš±)ÎÝ£šÐ¡ŸÓÖñÜ£©·Ö²ŒÓÐÐò¡£ÔøÒÓС°É³¯ÖÒË|¡±¡¢¡°ÍÂøPÁèÔÆ¡±µÈØÒî~£¬éÎÒÊЬF(xiš€n)ŽæówÁ¿ÏàŠ(duš¬)Ý^ŽóµÄÃ÷Žúž®µÚœšÖþȺ¡£ž®Û¡µÄ×î³õÖ÷È˳ÉÍõßM(jš¬n)£¬×Ö¹«¿¬£¬Ã÷³õÅd»¯ÈË¡£ºéÎäØ¥¶þÄ꣚1389£©ÒÔØÉúÈëÊË£¬v¹ÙŽúÖÝW(xušŠ)Õþ¡¢ÎµÖÝÖªÖݺͱ±Æœ²ŒÕþ

¢×h¡£ºóÒÔ

¢ŒÓ¡°ŸžëyÖ®ÒÛ¡±ÓйŠ£¬ÏȺó±»Ù(zššng)·âÀô²¿ÊÌÀɺͱø²¿ÉÐø(shš±)£šŽóËŸñR£©¡£vœ(jš©ng)600ÄêæÉ££¬µœžÄžïé_(kš¡i)·ÅÇ°£¬ÒÑ¡¡[ÔŒ(xš¬)]

9¡¢Ó°Éœî^ßzÖ·

¡¡¡¡ÖÐø(guš®)œ»ŽµØ

^(qš±)Ãæ·e×îŽóµÄÒ»ÌÐÂʯÆ÷r(shšª)Žú¹ÅÎÄ»¯ßzÖ·¡£œÌKÊ¡œ»ŽµØ

^(qš±)×îÖØÒªµÄÐÂʯÆ÷r(shšª)ŽúßzÖ·Ö®Ò»¡£ŸàœñŒsÎåǧÎå°ÙÖÁÁùǧÈý°ÙÄê¡£ÔÚ¶þÁãÁãÆßÄêËÄÔÂÖÁ¶þÁãÁãŸÅÄêʮһÔµĵÚÈýŽÎÈ«ø(guš®)ÎÄÎïÆÕ²éÖб»°l(fš¡)¬F(xiš€n)¡£¶þÁãÒ»ÁãÄêÔªÔÂÊ®°ËÈÕ±»¹«²ŒéœÌKÊ¡µÚÈýŽÎÈ«ø(guš®)ÎÄÎïÆÕ²éÊ®Žóаl(fš¡)¬F(xiš€n)Ö®Ò»¡£Åd»¯Ó°Éœî^λÓÚÅd»¯ÊÐÁÖºþàl(xiš¡ng)κÇfÎ÷Žå£šÎºÇf|ÄÏÉÀïÔS£©£¬ÄÏÅR°×Í¿ºÓ£¬¬F(xiš€n)ö(chš£ng)¿Éy(cšš)µÄßzÖ·Ãæ·eŒsÊ®ÎåÈf(wš€n)Æœ·œÃס£ºÓ°¶µÄàÃæ¿ÉÒÔÇåÎúµØ¿ŽµœÎÄ»¯Ó£¬×îºñß_(dš¢)Ò»üc(diš£n)Ã×£¬ÉÏÏÞÔÚÐÂʯÆ÷ÎÄ»¯ÍíÆÚ£¬ÏÂÏÞ²»ÍíÓÚhŽú¡£ÔÚßzÖ·ÉϲɌ¯µÄÎÄ»¯ßzÎï°üÀšÊ¯Æ÷¡¢ÌÕÆ÷¡¢¹ÇœÇÆ÷£¬Æ÷ÐÎÓÐʯž«¡¢Ê¯µ¶¡¢Ê¯ŒÝ¡¢ÌÕ¶Š¡¢ÌÕžª¡¢ÌÕ±B¡¢ÌÕ¶¹¡¢ÌÕ¹Þ¡¢ÌÕØ¡¢ÌÕÈý×ã±P(pš¢n)ÒÔŒ°¹ÇóÇ¡¢¹ÇæµÈ£»×ÔÈ»ßzÎïÓÐêÉúµÄŽóÐÍÓ(dš°ng)Îï÷繡¢ŒÒØiºÍË®ÉúµÄû°ö¡¢Ë{(lš¢n)͵ȣ¬ÆäÖв¿·ÖêÉúÓ(dš°ng)Îï¹Ç÷ÀÒÑÐγɻ¯Ê¯£¬Õûów±£ŽæÇérÁŒºÃ¡£Ó°Éœî^ßzÖ·µÄ°l(fš¡)¬F(xiš€n)£¬Š(duš¬)ÌœË÷¡¡[ÔŒ(xš¬)]

10¡¢Åd»¯³ÇŠ

¡¡¡¡Åd»¯³ÇŠ³õœšÓÚÄÏËÎcÔªÄ꣚1225£©£¬éÍÁ³Ç£¬ÔªÄ©Ì®Ëú¡£Ã÷³¯ºéÎäÎåÄ꣚1372£©ÓÃŽuÖØœš£¬È(nšši)Íâh(huš¢n)Ë®éå©¡£Ã÷ŽúŒÎŸžÈýÊ®°ËÄ꣚1559£©£¬Òò¿¹ÙÁÐèÒªŒÓžßÖÁ11Ã×£¬Íâ°ºÈ(nšši)±°£¬µ×13Ãס£ÖØÁ¢ËÄéT(mšŠn)³çËÄÇ£¬|é¢ÔªéT(mšŠn)¡¢Ó^º£Ç£»ÄÏéÎÄÃ÷éT(mšŠn)¡¢Ñ޹ǣ»Î÷éÍþÎäéT(mšŠn)¡¢Ò(jiš€n)ɜǣ»±±éÕØ¿ýéT(mšŠn)¡¢Ñöå·Ç¡£ÓÖ±Ù|ÄÏÎ÷±±ËÄéT(mšŠn)Ë®êP(guš¡n)Åc³ÇÈ(nšši)ÊкÓÏàÍš£¬³ÇŠÉÏÔO(shšš)žCÅïÉÚËù20Ì¡£vœ(jš©ng)ÄÏËο¹ôÃɹţ¬ÔªÄ©Ê¿Õ\(chšŠng)ÆðÁx£¬Ã÷Ä©¡°ÈýÍõ¡±ÆðÁx£šÐ²ýÍõ¿¹Ç壩£¬ÒÔŒ°œüŽú¿¹ÈÕð(zhš€n) (zhš¥ng)r(shšª)ÆÚÊÕÍ(fšŽ)Åd»¯³ÇµÈð(zhš€n)»ð£¬³ÇŠ°ßñg¡¡£1958Ä꣬œ(jš©ng)Ê¡Õþž®ÅúÊ(zhš³n)£¬Ö÷ów»ù±Ÿ²ð³ý¡£¬F(xiš€n)HŽæ|ÔÀR±±È(cšš)ºÍ| I(yšªng)œÖ|È(cšš)ɲ¿·Ö¡£1986Ä꣬Åd»¯¿hÈËÃñÕþž®¹«²ŒéÎÄÎï±£×o(hšŽ)Îλ¡£2002Ä꣬œÌKÊ¡ÈËÃñÕþž®¹«²Œ|ÔÀR±±È(cšš)Ò»¶ÎéÎÄÎï±£×o(hšŽ)Îλ¡£2006Ä꣬Åd»¯ÊÐÕþž®Š(duš¬)ԶγNJßM(jš¬n)ÐÐŽóÐÞ£¬2010ÄêÔڎ˱±È(cšš)С¡[ÔŒ(xš¬)]

11¡¢à°åòÁÖ@

¡¡¡¡à°åòÁÖ@λÓÚÅd»¯ÊÐŽó¶âæ(zhššn)¹ÜÈîŽåÎ÷±±œÇ£¬ÔµØË×·QàŒÒŽóö(chš£ng)£¬éàÊÏ×æµØ¡£ŽËÌÎålºÓÁ÷œ»

R£¬ îËÆÎåýòË®£¬ÐÎÏóøP⣬¹Ê·QøP»ËµØ¡£à°åòÁÖ@×Ô1986ÄêÒ(guš©)œšÔO(shšš)ÒÔí(lš¢i)£¬œ(jš©ng)1993Äê¡¢2003Äê¡¢2007ÄêÈýŽÎŽóµÄÐÞ¿U(kuš°)œš£¬¬F(xiš€n)³õŸßÒ(guš©)Ä£¡£ÁÖ@ÕŒµØ9000Æœ·œÃ×£¬·Â¹ÅœšÖþÎï1200Æœ·œÃס£È(nšši)ÔO(shšš)Áê@

^(qš±)ºÍÊ·ÁÏêÁÐÊÒ£¬êÁÐÊÒ²ŒÕ¹·ŽÓ³à°åòÉúÆœµÄž¡µñ¡¢ËÐg(shšŽ)³ÉŸÍ¡¢°åòµÀÇé±®¿Ì¡¢±§ÖùéºÂ(liš¢n)¡¢ÃûÈËØÒî~¡¢Žu¿ÌµÈ¡£ÓÐà°åòø(shš±)®(huš€)×÷Æ·£¬¹©ÓÎÕßßxÙ(gš°u)Êղء£1995ÄêœÌKÊ¡ÈËÃñÕþž®¹«²ŒéÊ¡ÎÄÎï±£×o(hšŽ)Îλ¡£¡¡[ÔŒ(xš¬)]

12¡¢àÛÆĹ

¡¡¡¡àÛÆĹλÓÚÅd»¯ÊО¹²¿µÄŽó¶âæ(zhššn)¹ÜÈîŽåÎ÷±±œÇ£¬|œ(jš©ng)120¡ã02¡ä59.1¡å¡¢±±Ÿ32¡ã55¡ä23.8¡å¡£ÔµØË×·QàŒÒŽóö(chš£ng)£¬éàÊÏ×æµØ¡£Ä¹

^(qš±)¿ÕŒµØ2760Æœ·œÃס£à°åòĹ×ø±±³¯ÄÏ£¬AÐÎĹÀª¡£Ä¹Ç°Á¢Ä¹±®£¬±®ÎÄ¡°à°åò֮Ĺ¡±Îå(gšš)Žó×ÖéÖܶøÍ(fšŽ)î}ø(shš±)¡£ÓÉĹÏòÄÏÓÐÒ»lÈë@ÖÐÝSÍšµÀ£¬ÍšÏòéT(mšŠn)Ç¡£éT(mšŠn)ÇÇ°ÂÁ¢Ò»×ùÈýéT(mšŠn)ÅÆ·»£¬ÅÆ·»ÉÏî~ø(shš±)¡°°åòÁê@¡±ËÄ(gšš)Žó×Ö¡£Ä¹ËÄÖÜÓвšÀËÐÎúŠ£¬ŠµÄ×óÓÒÈ(nšši)È(cšš)ǶÓаåòø(shš±)®(huš€)ʯ¿Ì°ËK¡£Ä¹

^(qš±)ËÉ°ØÁÖÁ¢£¬ŽäÖñ

²Éú£¬ŸGä(shšŽ)h(huš¢n)À@¡£Ä¹µÄÎ÷¡¢±±àºÓ£¬œšÓÐ×o(hšŽ)ÆÂñg°¶ºÍÚU¡£à°åò£š1693-1765£©£¬ÃûÛÆ£¬×Ö¿ËÈᣬÌ(hš€o)°åò£¬ÇåŽúÅd»¯ÈË¡£v¿µÎõÐã²Å¡¢ÓºÕýÅeÈË¡¢Ç¬Â¡ßM(jš¬n)Ê¿£¬Ôø×÷¹ÙÉœ|·¶¿h¡¢H¿h£¬ŒæÉÃÔ(shš©)¡¢Ô~¡¢Çú¡¢ÎÄ¡¢Â(liš¢n)¡¢Ó¡¡¢ø(shš±)¡¢®(huš€)£¬ÒÔ¡°Ô(shš©)ø(shš±)®(huš€)Èýœ^¡±Öø·Q£¬ÊÇ¡°P(yš¢ng)Öݰ˹֡±œÜ³öŽú±í£¬ÖøÓС¶à°åòŒ¯¡·¡£1995Ä꣬œÌKÊ¡ÈËÃñÕþž®¡¡[ÔŒ(xš¬)]