ФњЌF(xiЈЄn)дкЕФЮЛжУЃКЪзэ > ИЪУCЪЁТУгЮ

ИЪУCЪЁЪЁМ(jЈЊ)ЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛНщНB

АзуyЪа ЬьЫЎЪа ОЦШЊЪа cъЪа ы]ФЯЪа ЬmжнЪа вДЪа ЮфЭўЪа ИЪФЯжн ЖЈЮїЪа ЦН?jЈЉng)іЪ?/a> ХRЯФжн Н№В§Ъа МЮгјъP(guЈЁn)Ъа ИЪУCЪЁЮФЮяЙХлE ИЪУCЪЁМtЩЋТУгЮ ИЪУCЪЁУћШЫЙЪОг ИЪУCЪЁВЉЮя№^ ИЪУCЪЁЪЎДѓьєЬУ 5AМ(jЈЊ)ОА

^(qЈБ) 4AОА

^(qЈБ) ИЪУCЪЁЪЎДѓОАќc(diЈЃn) ИЪУCЪЁЪЎДѓУтйM(fЈЈi)ОАќc(diЈЃn) ШЋВП ИЪУCЪЁЬиЎa(chЈЃn) ИЪУCЪЁУРЪГ ИЪУCЪЁЕиУћОW(wЈЃng) ИЪУCЪЁУћШЫ [вЦг(dЈАng)Ац]

61ЁЂЧрФрКгЃЕРпzжЗ

ЁЁЁЁЧрФрКгЃЕРпzжЗЮЛгкы]ФЯЪаГЩПhяw§{ПквдФЯжСЫЮЦКрl(xiЈЁng)ИёЧЮДхвдББЕФЧрФрКгЩАЖЪЏбТжЎЩЯЃЌаоНЈФъДњщЧиhЁЃпzжЗЌF(xiЈЄn)Дц3ЬЃЌщяw§{ЃЕРпzжЗЁЂЪЏщTЯПкЃЕРпzжЗМАШ§яубТЃЕРпzжЗЁЃЌF(xiЈЄn)ДцУїДњБЎПЬ2ЭЈЃЌЃЕРПз150грЬЃЌВПЗжШдБЃСєаоНЈЃЕРr(shЈЊ)ДЉШыЃПзЕФФОЖЁЃЧрФрКгЃЕРпzжЗщбаОПЪёЕРЁЂЮвј(guЈЎ)ЫЎъНЛЭЈАl(fЈЁ)еЙЪЗЁЂЃЕРдO(shЈЈ)г(jЈЌ)НЈдьЙЄЫЕШЬсЙЉСЫд(shЈЊ)ЕФ(shЈЊ)ЮявРў(jЈД)ЃЌОпгаживЊЕФvЪЗПЦW(xuЈІ)r(jiЈЄ)жЕЁЃ2017Фъ11дТ8ШеЃЌШыпxИЪУCЪЁЕкАЫХњЪЁМ(jЈЊ)ЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛЁЃБЃзo(hЈД)ЗЖњЃКяw§{ЃЕРпzжЗЃКпzжЗжїѓwп

ОЯђФЯЁЂББИїбгЩь50УзЃЌвдЃЕРЫљдкбТБкЩНМЙОщЛљЪ(zhЈГn)ЯђЮїбгЩь30УзЃЌвдЃЕРЫљдкбТБкЕзп

щЛљЪ(zhЈГn)Яђ|бгЩь10УзЁЃЪЏщTЯПкЃЕРпzжЗЃКпzжЗжїѓwп

ОЯђФЯЁЂББИїбгЩь50УзЃЌвдЃЕРЫљдкбТБкЩНМЙОщЛљЪ(zhЈГn)ЯђЮїбгЩь30УзЃЌвдЃЕРЫљдкбТБкЕзп

щЛљЪ(zhЈГn)Яђ|бгЩь20УзЁЃШ§яубТЃЕРпzжЗЃКпzжЗжїЁЁ[дМ(xЈЌ)]

62ЁЂЛЪИІжkСъ@

ЁЁЁЁЛЪИІжkЃЌзжАВЭСЃЌЬ(hЈЄo)аўъЬЯШЩњЃЌ|hЬЋЮОЛЪИІсджЎдјOЃЌЮвј(guЈЎ)ЪЎДѓУћсt(yЈЉ)жЎвЛЁЃЩњгкЙЋдЊ215ФъЃЌзфгкЙЋдЊ282ФъЃЌvщ|hЁЂЮКЁЂxШ§ГЏЁЃгзФъЪФИЃЌОГгіЦDыyЃЌГЩФъКѓЃЌ^жОгкW(xuЈІ)ВЉЭЈЕфМЎЃЌЮФЪЗжјЪін^ЖрЃЌЮЈЙЬВЛФЪЫЁЃжаФъКѓЃЌЛМяL(fЈЅng)БдАYЃЌЫьаФу@басОФсt(yЈЉ)аg(shЈД)ЃЌджЮздЩэЃЌЪЎгрФъВЛвбЃЌНKжЮгњ№ѓМВЃЌвдгHЩэѓwў(huЈЌ)ПНY(jiЈІ)ЭъЩЦСЫсОФН(jЈЉng)ђ(yЈЄn)ЃЌзЋГЩЁЖсОФМзввН(jЈЉng)ЁЗЃЌСїїгкЪРЃЌІ(duЈЌ)сОФсt(yЈЉ)W(xuЈІ)зїГіСЫОоДѓиЋI(xiЈЄn)ЁЃЦфСъ@ЮЛгкПhГЧ|ББАЫЙЋРяЕФЊ(dЈВ)Еъц(zhЈЈn)?chЈЃng)ЦТДхЃ?963ФъСащЪЁМ(jЈЊ)жиќc(diЈЃn)ЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛЁЃН(jЈЉng)ПМВщЃЌЫЮДњЕФЁЖдЊиSОХгђжОЁЗдкь`Х_(tЈЂi)ПhЯТгнdгаЁАЛЪИІЪПАВФЙЁБЃЈМДЌF(xiЈЄn)дкЕФЛЪИІжkСъ@ЃЉЃЌУїЁЂЧхЁЂУёј(guЈЎ)ЁЂНќДњЕФзБОПhжОЖМгаЛЪИІжkФЙЕФгнdЁЃ1985ФъвдэЃЌЪЁЁЂЪаЁЂПhИїМ(jЈЊ)еўИЎЙВЭЌОSаоФЙдсЃЌНЈГЩСъ@ЁЃеМЕи400ЦНЗНУзЃЌСъ@вдЛЪИІжkФЙкЃщжааФЃЌЛьФ§ЭСЦіМ(jЈЊ)ЃЌкЃЧАфСЂЁАЛЪИІжkСъ@ЁБзжЁЁ[дМ(xЈЌ)]

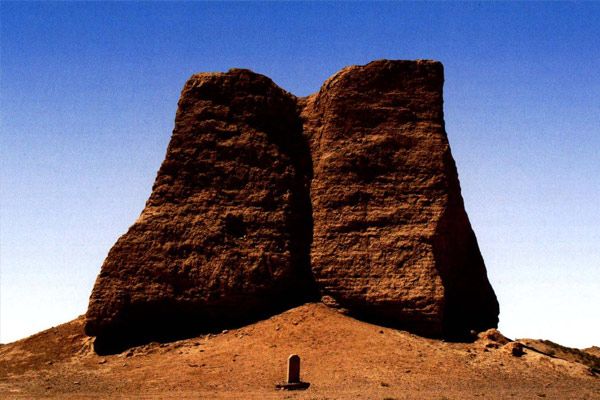

63ЁЂАзвТЫТЫў

ЁЁЁЁгжЗQАзвТтжЫўЁЃдкЬmжнЪаcъТЗЃЌвђЫўНЈдкАзвТЫТжаЖјЕУУћЁЃАзвТЫТШ(nЈЈi)дРLгаАзвТДѓЪПЯёЃЌз№ЗюАзвТЦаЫ_ЃЌЫТГѕНЈгкУїГчЕФъЃЈЙЋдЊ1631ФъЃЉЃЌКѓН(jЈЉng)ЖрДЮ№(zhЈЄn)yЃЌжЛгаЫТЫўБЃДцЕННёЬьЁЃАзвТЫТЫўщ(shЈЊ)аФДuЫўЃЌИпМs30УзЁЃЫўЛљГЪхe(cuЈА)бРЪНЗНаЮЃЌщL(zhЈЃng)ЁЂИї7УзЃЌИп2.8УзЃЌЫФУцчПЬЛЈЛмDАИЁЃЫўЩэЯТВПГЪИВР юЃЌИпМs8УзЃЌзюДѓЬжБНщ6УзЁЃе§ФЯХcЫўЛљпBНгЬщ_вЛЗ№§ЃЌд§Ш(nЈЈi)ЙЉгаШ§З№ЯёЁЃЫўЩэЩЯАыВПщАЫНЧаЮхFѓwЃЌИп18.5УзЃЌЙВзіУмщм12гЃЌгЕ(shЈД)щХМЕ(shЈД)ЃЌдкј(guЈЎ)Ш(nЈЈi)КБвЁЃУПгУПУцИїщ_З№§1(gЈЈ)ЃЌШ(nЈЈi)ИїЫмЗ№Яё1з№ЃЌЙВг(jЈЌ)96з№ЃЛУПгУПНЧвьяL(fЈЅng)т1(gЈЈ)ЃЌЙВг(jЈЌ)96(gЈЈ)ЃЌЫўxИпМs1УзЃЌаЮШєЦПЃЌвдЭтху~ЕФН№йзіГЩЁЃЫўЧАгаЧхДњИФНЈЕФДѓЕюЃЌКѓщаТНЈЗТЙХЪНШ§гЧЃЌ1991ФъЬmжнЪаВЉЮя№^пwШыЁЃЕижЗЃКЬmжнЪаcъТЗАзвТЫТЫўюаЭЃКЫТRгЮЭцr(shЈЊ)щgЃКНЈзh1-2аЁr(shЈЊ)ыдЃК0931ЁЁ[дМ(xЈЌ)]

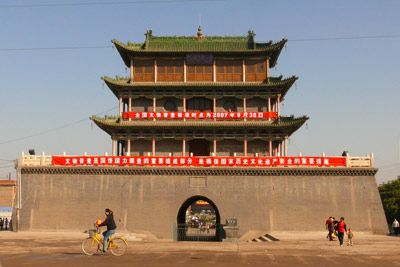

64ЁЂ|ц(zhЈЈn)ДѓR

ЁЁЁЁ|ц(zhЈЈn)ДѓRгжЗQ|ЧўДѓRЃЌзљТфгкУёЧкПhГЧ|ББМs73ЙЋРяЕФ|Кўц(zhЈЈn)жаW(xuЈІ)дКШ(nЈЈi)ЃЌRгюдНЈoПМЃЌў(jЈД)їМs(chuЈЄng)НЈгкЧхЧЌТЁr(shЈЊ)ЁЃЯЬиSФъщgЩаЁАCCШЛЃЌфщСјКўДѓг^ЁБЁЃЙтОwЪЎЮхФъЃЈ1889ЃЉжиаоЃЌУёј(guЈЎ)ФъщgU(kuЈА)НЈЁЃдRзљББГЏФЯЃЌеМЕиУцЗe7144ЦНЗНУзЃЌЌF(xiЈЄn)ДцНЈжўгаЩНщTМА|Юї0ЁЂжаКѓДѓЕюКЭЧАЁЂжаЩдКЕФХуЕюЁЃЩНщTЧщШ§щgЩгФОЧЃЌНY(jiЈІ)(gЈАu)щЮщмаЊЩНэЃЌЮеНЧЦ№МЙЃЌжмњгаРШЁЃдкЩНщTЕФЩШ(cЈЈ)га|Юї0ЃЌ|щЮФВ§щwЃЌЮїщП§аЧщwЃЌОљЯЕЮщgЃЌЦНУцГЪЗНаЮЃЌЫФНЧгаРШЁЃЩНщTКѓгаЧАКѓЖўдКЃЌЧАдКжЎЩЯщъP(guЈЁn)ЕлЕюЃЌУцШ§щgЃЌщЮщмаЊЩНэЃЌЕюШ(nЈЈi)БкЎдьаЭeжТЃЌОЋУюН^ЃЌШ§ј(guЈЎ)vЪЗЧЩУюШкКЯЦфжаЃЌШЫЮяі(chЈЃng)ОАшђшђШчЩњЁЃЕюЧАга|ЮїХуЕюЫФзљЃЌ|ХуЕюББдЛРззцЕюЃЌФЯдЛЭСЕиьєЃЌЮїХуЕюББдЛёRзцЕюЃЌФЯдЛГЧкђЕюЁЃКѓдКщДѓГЩЕюЃЌУцЮхщgЃЌпM(jЈЌn)ЩюЖўщgЃЌЧАУцгаРШЃЌЮщмаЊЩНэЃЌЕюЧАга|ЮїХуЕюИївЛзљЃЌ|дЛЁЁ[дМ(xЈЌ)]

65ЁЂЩЛЈЫТЪЏПп

ЁЁЁЁЩЛЈЫТЪЏПпЮЛгкЦНЖЈДЈПкКљЬJКгББАЖЃЌЪЏПпщ_шдкЯђФЯбгЩьЕФвЛЖЮМtЩАЪЏбТУцЩЯЃЌщвЛФІбТДѓ§ЃЌщL(zhЈЃng)19УзЃЌИп6ЃЎ4УзЁЃДѓ§Ш(nЈЈi)вРЩНн(shЈЌ)Жјщ_аЁ§ЃЌбТУцЕёЗ№ЯёЃЌ§ЪвЯрпBЃЌзЗЯёУмМЏЃЌВМОжЧЩУюЃЌЙЄЫИпГЌЃЌСюШЫелЗўЁЃЪЏПпШ(nЈЈi)ЌF(xiЈЄn)ДцЬЦЁЂЫЮr(shЈЊ)ДњЫљщ_§18(gЈЈ)ЃЌЦфжа1Ь(hЈЄo)§щздШЛаЮ§ЁЃў(jЈД)уЮФгнdЃЌДЫ§ЭЌОоЗљЮхАйС_hЕёЯёОљщЛнЮФвЛМвЫљзіЕФЙІЕТЃЌПЬгкЫЮНBЪЅЖўФъ(ЙЋдЊ1095Фъ)ЃЌ Ш(nЈЈi)ШнщЁАШ§НЬжTЗ№ЁБЁЃ§Ш(nЈЈi)ВЂСаШ§З№МАЩРпЪЬЁЃЗ№НY(jiЈІ)ѕЪЕјзјОггке§жаЃЌЗ№ЩШ(cЈЈ)ИїгавЛhбbХлШЫЮяыpЪжЬ(zhЈЊ)ѓЫЃЌврНY(jiЈІ)ѕЪЕјзјЃЌЊ(yЈЉng)ЪЧПззгКЭРЯзгЁЃп@ЗNШхЁЂсЁЂЕРЭЌОгвЛЬУЕФдьЯёЃЌЗДгГСЫЎ(dЈЁng)r(shЈЊ)Щчў(huЈЌ)Ш§НЬЭЌСїЕФAЯђЁЃЩЛЈЫТЪЏПпБЃДцСЫГѕЬЦЕНЫЮжаШ~ЕФЪЏПЬдьЯёЃЌвЊЪЙУПЩэдьЯёИїОпЩёB(tЈЄi)ЃЌгжвЊВМОжНy(tЈЏng)вЛЃЌЛЅЯрееЊ(yЈЉng)аЭФмСІЃЌЪЧыyвдЭъГЩЕФЃЌЬиeЪЧРћгУбТУцздШЛВМОжЗQЮвј(guЈЎ)ЪЏПпЕёдьЪЗжаЕФыyЕУМбзїЁЃдкЦ№ЗќВЛЦНЕФбТУцЩЯЁЁ[дМ(xЈЌ)]

66ЁЂЧрГЧИпЪЯьєЬУ

ЁЁЁЁИпЪЯьєЬУЪМНЈгкЧхЧЌТЁЮхЪЎФъЃЌМДЙЋдЊ1785ФъЃЌЪЧИпЪЯЕкОХЪРЯШзцИпБќаХАl(fЈЁ)Ц№аоНЈЕФЁЃЫќЪЧЧрГЧЕи

^(qЈБ)ЮЈвЛБЃДцЯТэЕФвЛзљМвьєЁЃИпЪЯдЯЕЩН|ВГКЃ@@ДхШЫЃЌУїКщЮфФъщgЃЌИпЪЯЪМзцПЫз№ажЕмШ§ШЫыSУCЭѕэЕНИЪУCЃЌЩЮЛажЕм№(zhЈЄn)ЫРдкКгЮїНЎі(chЈЃng)ЃЌПЫз№БуyЦоЇзгэЕНЧрГЧЖЈОгЁЃИпЪЯьєЬУгЩЩНщTЁЂЧАп^dЁЂКѓп^dЁЂћЗПЁЂДѓЕюЕШНЈжўЮяНMГЩЁЃИпЪЯьєЬУЪЧУїЧхr(shЈЊ)ЦкЊ(dЈВ)гаЕФвЩНЪННЈжўЃЌвЛгвЛгЃЌж№гдіИпЃЌвдЪОИпЪЯзгOВНВНИпЩ§ЃЛКѓп^dХcћЗПЯрпBЃЌВЛHНЈжўЊ(dЈВ)ЬиЃЌЖјЧвдЂвтЩюПЬЃЌвдЪОИпЪЯКѓШЫЛЅЯрЗіГжЃЌЙВЭЌпM(jЈЌn)ВНЃЛИпЪЯьєЬУЕФщTЭЅжљЕ(shЈД)щОХ,ОХщ(gЈЈ)ЮЛЕ(shЈД)зжжазюДѓЃЌдкЧрГЧгУОХИљжљзгЕФжЛгаИпЪЯьєЬУЃЌдЂвтИпЪЯКѓДњЩЯЕУRЬУЃЌЮЛМАШЫГМЃЛдКжаЧрДuфЕиЃЌОЭЪЧЯЃЭћИпЪЯКѓШЫЦНВНЧрдЦЁЃИпЪЯКѓШЫдкЧхГЏГіСЫ1УћпM(jЈЌn)ЪПЃЌ2УћЮФХeЃЌ6УћЮфХeЃЌ22УћиЩњЁЃ1993ФъИпЪЯьєЬУБЛСащПhМ(jЈЊ)ЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЁЁ[дМ(xЈЌ)]

ЁЁЁЁКкЫЎЖеЗщЛ№Х_(tЈЂi)пzжЗЮЛгкИЪУCЪЁЮфЭўЪаУёЧкПhВ§рl(xiЈЁng)ИЗПЕДхЮї ББ2.5ЧЇУзЬЩГЪЏљЩЯЁЃЕиРэзјЫ(biЈЁo)щББО38Ёу40Ёф07.2Ёх ,|Н(jЈЉng) 102Ёу23Ёф34.1Ёх ,КЃАЮ1401УзЁЃy(cЈЈ)ќc(diЈЃn)ЮЛгкЖеЧАЫЎФрЖЬ,y(cЈЈ)ќc(diЈЃn)ЕиаЮщЦН ЕиЁЃКкЫЎЖеЗщЛ№Х_(tЈЂi)пzжЗЕиЬИъБк,ЖеЮївРаЁЩНЧ№,|ЁЂББщИъБк,жВБЛЯЁ Ъш,ЖрщАзДФЁЃКкЫЎЖеЗщЛ№Х_(tЈЂi)пzжЗЪЧЮїЯФr(shЈЊ)ЦквЛзљмЪТдO(shЈЈ)ЪЉпzжЗЁЃпzжЗГЪИВЖЗ ю, Езп

щL(zhЈЃng)15Уз,Ип15Уз,УцЗe225ЦНЗНУзЁЃКЛЭСАцжў,КЛЭСгКёМs0.11 УзЁЃФЯБкдјгУщL(zhЈЃng)0.37УзЁЂ0.24УзЁЂКё0.08УзКЭщL(zhЈЃng)0.33УзЁЂ0.19УзЁЂ Кё0.08УзЕФЭСХїбa(bЈГ)Ці,ЭСХїжащgгаМtСјгЁЃгЩгкщL(zhЈЃng)ЦкЪмздШЛвђЫигАэ, пzжЗПхЫњТфР(yЈЂn)жиЁЃЖеэВПХ_(tЈЂi)ѓwГЪ3(gЈЈ)ДѓаЁВЛвЛЕФВЛв(guЈЉ)tСЂжљ,ЖеЮї 20УзЬгащL(zhЈЃng)36УзЕФКЛЭСАцжўІѓw?jiЈЁn)?H|Бкн^щЭъећЁЃЖежмњЕиБэ ЁЁ[дМ(xЈЌ)]

68ЁЂcїыеЌдК

ЁЁЁЁcїыеЌдКЮЛгкЬьЫЎЪаЧиГЧ

^(qЈБ)ГЮдДЯяЃЈ21ЁЂ23ЁЂ42Ь(hЈЄo)ЃЉдКШ(nЈЈi)ЁЃШ§зљдКТфОљщУїЁЂЧхr(shЈЊ)ЦкНЈжўЁЃ21Ь(hЈЄo)дКДѓщTББЯђЃЌыpщ_ФОАхщTЃЌгаМЙя§ЮЧЁЃЮїЁЂФЯИїгаееБквЛУцЃЌщTШ(cЈЈ)гаЫЉёRЪЏЁЃжадКЛЂзјщTИєщ_ЧАЁЂКѓЩдКЁЃЧАдКЕЙзљШ§щgЃЌЖњЗП?jЈЉ)ЩщgЁЃКѓдКгаЩЯЗПШ§щgЃЌћЗП?jЈЉ)ЩщgЁЃ23Ь(hЈЄo)дКзјББЯђФЯЁЃ ДѓщTЖўпM(jЈЌn)ЃЌЖўщTЮїЯђ?yЈЄn)щДЙЛЈщTЃЌщмЯТф?zhЈЄn)їЯѓБЧ юыpдЦМyЁЃЩЯЗПгВЩНэЃЌЮЦТЫЎЃЌДѓЫЃю^ГЪЯѓБЧ юЃЌЮдЦМyЁЃдКжагаЛЂзјщTвЛзљЃЌ|ЁЂЮїћЗПИїЮхщgЃЌгВЩНэЃЌЮЦТЫЎЁЃЕЙзљгВЩНэЃЌыpЦТЫЎЁЃ42Ь(hЈЄo)дКвЛпM(jЈЌn)ЖўщTЃЌЖўщTщДЙЛЈщTЃЌе§ЭЅщЖўгФО(gЈАu)ЧЗПШ§щgАыЃЈАыщgщЧЬнЃЉЃЌвЩНэЃЌыpЦТЫЎЁЃ|ЮїћЗПИїШ§щgЃЌвЩНэЃЌЮЦТЫЎЃЌжБРущTЁЃЕЙзљЮхщgЃЌвЩНэЃЌжБРущTЃЌЗНИёДАЁЃЪвШ(nЈЈi)гаЩУцЦСяL(fЈЅng)ЁЃcїыЃЈ1817ЁЊ1868ЃЉЃЌзждЦЧфЃЌЬ(hЈЄo)дЗхЁЃНќДњјЗЈМвЁЃЧхЭЌжЮФъщgпM(jЈЌn)ЪПЃЌдјШЮжЊПhЕШТЁЃщЙйЧхСЎЁЁ[дМ(xЈЌ)]

ЁЁЁЁМt25мЫФЦТДх№(zhЈЄn)ЖЗпzжЗЃЌЮЛгкмДЈПhЭѕДхц(zhЈЈn)ЫФЦТДхЃЌМtмЧщЎ(dЈЁng)r(shЈЊ)Мt25мЫФЦТДх№(zhЈЄn)ЖЗжИ]ВПЁЃ1935Фъ8дТ21ШеЃЌжај(guЈЎ)ЙЄоr(nЈЎng)МtмЕк25мщL(zhЈЃng)еїдкмДЈПhЭѕДхц(zhЈЈn)ЫФЦТДхеЦЧњвЛЇЃЌХcј(guЈЎ)Уёќh35114ТУ208F(tuЈЂn)МЄ№(zhЈЄn)ЃЌМt25мжИ]ЫљдO(shЈЈ)дкеЦЧњДхЕФвЛзљаЁЧЩЯЃЌМtмзпКѓЃЌЎ(dЈЁng)?shЈД)иШКБщСЫМo(jЈЌ)ФюМt25мКЭ

ЧЈЯШСвЪПЕФиSЙІЅП(jЈЉ)ЃЌгHЧаЕиЗQДЫЧщЁАМtмЧЁБЃЌдгБЃДцжСНёЁЃ1984Фъ6дТЃЌмДЈПhШЫУёеўИЎдкЫФЦТДхМt25мжИ]ВПфСЂЁАМt25мИяУќпzжЗМo(jЈЌ)ФюБЎЁБЃЌВЂСащПhМ(jЈЊ)ЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛЃЛ2000Фъ6дТЃЌАДдУВпM(jЈЌn)ааСЫМгЙЬОSаоЃЌЧЧАвьЕФЁАМtмЧЁБХЦивщджаЙВжабыеўжЮОжГЃЮЏЁЂжабымЮЏИБжїЯЏЂШAЧхЃЈr(shЈЊ)щМt25меўжЮВПаћїПЦщL(zhЈЃng)ЃЉ1999Фъ12дТю}ЃЛ2005Фъ8дТЃЌжаЙВЦН?jЈЉng)іЪаЮЏЂМt25мЫФЦТДх№(zhЈЄn)ЖЗпzжЗУќУћщЦН?jЈЉng)іЪаж?ЪЗНЬг§ЛљЕиЁЃ2011ЁЁ[дМ(xЈЌ)]

70ЁЂфЌжнп

І

ЁЁЁЁфЌжнп

ІЮЛгкИЪФЯВизхзджЮжнзПФсЁЂХRЬЖЩПhОГШ(nЈЈi)ЁЃвђЮЛгкУїДњфЌжнаl(wЈЈi)н ЕиЃЌЙЪУћЁЃдЖЮп

ІаожўгкУїжаЦкЃЌОпѓwr(shЈЊ)щgД§ПМЁЃп

ІФЯЦ№фЌКгББАЖЕФАЂзгЉрl(xiЈЁng)гёЙХДхЃЌЯђББбгЩьН(jЈЉng)п_(dЈЂ)МгЯ|Ш(cЈЈ)ЩНМЙББЩЯЃЌН(jЈЉng)АЭЩсЁЂемзЮМ{ЁЂИЪВМЫўЁЂЙйТхЕНЩъВирl(xiЈЁng)КЛЏоD(zhuЈЃn)Яђ|ББбиЩНМЙЃЌН(jЈЉng)бРЩГТЁЯЕНЧЁЩwЭСђДхЃЌдй?gЈАu)ФЭСђПчдНбђЩАКгЃЌЯђ|ББР^Рm(xЈД)бгЩьЃЌН(jЈЉng)вБФОКгЩЯгЮЕФМ{Южщ_ЧњКЭиМгвСЬЙЕНПЕЖррl(xiЈЁng)БтЙХДхЃЌЯђ|биЩНМЙпM(jЈЌn)ШыХRЬЖПhАЫНЧрl(xiЈЁng)ЕФRЛЈЩНЃЌдйЯђ|бгЩьжСХRЬЖЁЂПЕЗЩПhНЛНчЕФдњФЧЩННY(jiЈІ)ЪјЃЌщ|ББ-ЮїФЯзпЯђЃЌШЋщL(zhЈЃng)Мs130ЙЋРяЁЃ п

ІОљвРЩНн(shЈЌ)ЖјжўЃЌ{ЩНqКОЃЌгіЙШжўІдO(shЈЈ)АЏЃЌВПЗжЕиЖЮгУЪЏЃЁЂФОХщеЯЃЌбиОдO(shЈЈ)ЗщьнЁЂБЄжЗЁЃп

ІКЛжўЃЌЛљ4-7УзЃЌИп2-8УзЃЌэ2-3УзЃЌКЛгКё0.08-0.1УзЁЃКОq6-10УзЃЌЩю3-4УзЁЃў(jЈД)Нy(tЈЏng)г(jЈЌ)ЃЌдЖЮп

Іаожўга10ЬАЏПкЁЂ5ЕРАЕщTЁЂ1ЁЁ[дМ(xЈЌ)]

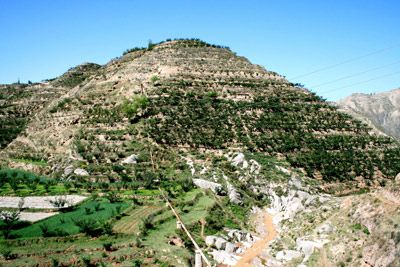

71ЁЂНчЪЏфМtмщL(zhЈЃng)еїХfжЗ

ЁЁЁЁНчЪЏфМtмщL(zhЈЃng)еїХfжЗЮЛгкЦН?jЈЉng)іЪаьoПhНчЪЏфц(zhЈЈn)Р^МtДхЃЌгЩМtмЧКЭМвДѓдК2ВПЗж(gЈАu)ГЩЁЃМtмЧЪМНЈгкЙтОwЪЎШ§ФъЃЈ1887ЃЉЃЌНЈжўУцЗe162ЦНЗНУзЃЌЭСФОНY(jiЈІ)(gЈАu)ЃЌзјФЯГЏББЃЌЫФщ_щgЃЌУцщ13.5УзЃЌпM(jЈЌn)Щю12УзЃЛМвДѓдКЪМНЈгкУёј(guЈЎ)ЪЎСљФъЃЈ1927ЃЉЃЌеМЕиУцЗe880ЦНЗНУзЃЌгЩщTЧАфУцЁЂЧАдК|ЮїћЗПКЭКѓдКШ§ВПЗжНMГЩЁЃ1935Фъ10дТ3ШежС5ШеЃЌУЋЩ|ТЪюI(lЈЋng)жаЙВжабыКЭъИЪжЇъ (duЈЌ)ЃЈжабыМtмЃЉщL(zhЈЃng)еїЭОН(jЈЉng)ьor(shЈЊ)дјдкДЫёvдњЃЛ1936Фъ9дТ18ШеЃЌМtвЛЗНУцмвЛВПдкъйsТЪюI(lЈЋng)ЯТпM(jЈЌn)еМНчЪЏфЃЌВЂдкДЫНMПГЩСЂоr(nЈЎng)Уё

f(xiЈІ)ў(huЈЌ)ЁЃЪЧШ§ДѓжїСІМtмщL(zhЈЃng)еїьoЃЈЃЉў(huЈЌ)ЃЈЃЉЕи

^(qЈБ)йРћў(huЈЌ)ЕФживЊвзCЁЃ2017Фъ11дТ8ШеЃЌШыпxИЪУCЪЁЕкАЫХњЪЁМ(jЈЊ)ЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛЁЃБЃзo(hЈД)ЗЖњЃКвдМtЩЋЭЈЕРЦьUЕззљжааФщЛљќc(diЈЃn)ЃЌЯђ|ББбгЩь98УзжСМo(jЈЌ)Фю№^|ББІНЧЃЌЯђЮїББбгЩь84УзжСМo(jЈЌ)Фю№^ЮїББІНЧЃЌЯђЮїЁЁ[дМ(xЈЌ)]

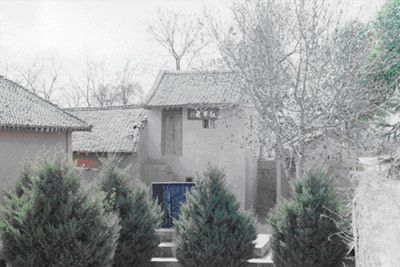

72ЁЂМЊЯщЫТДuЫў

ЁЁЁЁМЊЯщЫТДuЫўЮЛгквДЪаИЪжн

^(qЈБ)АВърl(xiЈЁng)ИпЫТКДхИпЫТКаЁW(xuЈІ)Ш(nЈЈi)ЃЌщЎ(dЈЁng)?shЈД)идМЊЯщЫТИНйНЈжўжЎвЛЃЌЫТдКвбЇВЛДцЃЌЌF(xiЈЄn)HДцДuЫўвЛзљЃЌЪМНЈФъДњЪЗјoгнdЃЌУёщgїеfщЬЦДњЫљНЈЃЌЦфНЈжўяL(fЈЅng)ИёюЫЦЮїАВДѓЁЂаЁбуЫўЃЌУПгЫўщмОљщЬЦЪНФО(gЈАu)НЈжўяL(fЈЅng)ИёЁЃЌF(xiЈЄn)ДцЫўѓwНЈгкИп0.70УзЁЂФЯББщL(zhЈЃng)12.30УзЁЂ|Юї12УзЕФЗНаЮХ_(tЈЂi)ЛљжЎЩЯЃЌеМЕиУцЗeМs147.60ЉOЃЌЦНУцАЫНЧаЮЃЌЩЯЯТЙВЗжАЫгЦпщмЃЌЧрДuЦіжўЃЌ(shЈЊ)аФѓwЃЌУмщмЧщwЪНЃЌгЩЕзЯђЩЯж№гЯђШ(nЈЈi)ЪеЗжЃЌэщИВРѓwаЮЃЌЫўИп20УзЁЃ УПгЫўщмщДuЕёЙЄЫЃЌЖЗэЁЂФОДЊЁЂяwю^ЁЂЭћАхБЦецОЋЧЩЃЌдквЛг?xЈДn)|ФЯШ(cЈЈ)е§жащ_гавЛШЏаЮщTЖДЃЌЩю2.20УзЃЌИп1.70УзЃЌ1.20УзЃЌдэВПгаю~ю}ЁАН№ЫўЁБЫФзжЃЌзжлEПЩБцЃЌЮФИяr(shЈЊ)ЦкБЛчPЇЃЌжЎЩЯгжгаДuЕёю~шЪЬєщмЪНщTщЙЃЌЙЄЫОЋеПЁЃ1983ФъЙЋВМщПhМ(jЈЊ)ЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛЃЌдЫўІ(duЈЌ)баОПКгЮїЗ№НЬЮФЁЁ[дМ(xЈЌ)]

73ЁЂвДЩНЮїў(huЈЌ)№^

ЁЁЁЁЩНЮїў(huЈЌ)№^ЮЛгквДЪааЁФЯНжЃЌЪЧЧхгКе§АЫФъ(1730Фъ)ЩНЮїПЭУёкwЪРйFЁЂкwР^гэЁЂГЏаЕШНЈЁЃвДЪЧЙХНzОIТЗЩЯЩЬйQ(mЈЄo)дЦМЏЕФжиц(zhЈЈn)ЃЌФЩНЮїЁЂъЮїЕШЕиэЕФПЭЩЬЃЌдквДщ_оkСЫзЪЎМвДѓЩЬЬ(hЈЄo)ЃЌЫћ?yЈu)щСЫьЙЬКЭU(kuЈА)ДѓздвбН(jЈЉng) I(yЈЊng)ЕФ(shЈЊ)СІЗЖњЃЌгкЪЧНY(jiЈІ)Эў(huЈЌ)ЁЂдO(shЈЈ)ў(huЈЌ)№^ЃЌЂЪМНЈгкгКе§ЖўФъЕФъP(guЈЁn)ЕлRИФНЈщЩНЮїў(huЈЌ)№^ЃЌаоНЈйM(fЈЈi)гУЖМгЩПЭЩЬФМОшЁЃў(huЈЌ)№^ЂmЭЂНЈжўХcУёщgНЈжўШкщвЛѓwЃЌаЮГЩЦ№Зќщ_ъHЃЌЪшУмЯрщgЃЌхe(cuЈА)ТфгажТЕФдКТфШКѓwЁЃбивЛlнSОвРДЮХХСажјЃЌШчЩНщTЃЌђХ_(tЈЂi)(ЩЯЯТЩгЃЌЩЯщХ_(tЈЂi)ЃЌЯТщЭЈЕР)ЃЌПДХ_(tЈЂi)(ЩЯщХ_(tЈЂi)ЃЌЯТщРШ)ЃЌХЦЧЃЌчЙФЧЃЌДѓЕюЃЌКѓЧЕШЁЃдьаЭЦцЬиЃЌЭўР(yЈЂn)Ф§жиЁЃЕюгюЧщwЃЌЭЅдКЛЈФОЃЌЪЙећ(gЈЈ)НЈжўНkћЖрВЪЁЃОЋУРЕФФОЕёЁЂЪЏЕёЁЂВЪРLЁЂФрЫмЃЌБщВМШЋ№^ЃЌНЛЯрнxгГЃЌОпгаживЊбаОП?jЈЉ)r(jiЈЄ)жЕЁЃЫљгаНЈжўГ§ХуЕювбВ№Г§ЭтЃЌЦфгрБЃДцЭъКУЁЃНтЗХЧАЃЌдјдO(shЈЈ)ЫНСЂШ§xаЁW(xuЈІ)ЁЃНтЗХКѓЃЌЕУЕНЭзЩЦБЃзo(hЈД)ЁЁ[дМ(xЈЌ)]

74ЁЂОИпh(yuЈЃn)чЙФЧ

ЁЁЁЁОИпh(yuЈЃn)чЙФЧЮЛгкОИпh(yuЈЃn)ПhГЧжааФЁЃдУћзSЧЃЌў(jЈД)ЁЖЕРЙтЁЄОИпh(yuЈЃn)ПhжОЁЗнdЃКЁАзSЧдкГЧжаДѓНж

f(xiЈІ)ц(zhЈЈn)Ъ№ЧАЃЌЛљИпШ§еЩЮхГпЗНжмЫФЪЎеЩЃЌЧШ§гЦпщКЁЂИпЮхеЩЮхГпЁЃУїе§Нy(tЈЏng)Ш§Фъ(1438)щжИ]ЗПйFНЈЃЌКыжЮШ§Фъ(1490)ЪифВмалдіаоЃЌЭЌжЮЮхФъ(1866)ЇгкБјyЁЃУёј(guЈЎ)ЪЎЫФФъ(1925)дкдЧЛљЩЯжиаоЁБЁЃЌF(xiЈЄn)ДцНЈжўщжиНЈКѓЫљНЈЁЃНЈжўУцЗeМs972ЦНЗНУзЃЌзјББУцФЯЃЌДuФОНY(jiЈІ)(gЈАu)ЃЌНЈЧаогкИп7.8УзЕФЗНаЮХ_(tЈЂi)ЛљЩЯЃЌХ_(tЈЂi)ЯТЙАщTпBЭЈФЯББДѓНжЃЌЧщШ§гЮхщКЃЌЧ|ЮїУц5щg(20.8Уз)ЃЌЎ(dЈЁng)аФщg3.2УзЃЌЧИп17УзЃЌЭЈИп24.78УзЃЌаЊЩНэЃЌФЕквЛгЦ№ЃЌЧШ(nЈЈi)дO(shЈЈ)ФОЬнПЩЩЯШ§гЁЃЙАщTФЯю~ъјзПЬЁАШ№иSЁБЖўзжЃЌщ?jiЈЁn)Цх\ЫљјЃЌББю~ю}ЁАЬьаЁБЃЌїщжЊПhРюжОW(xuЈІ)јЃЌЧЩЯгавиШЫъј(guЈЎ)тxзЋјвЛТ(liЈЂn)ЁАДЫврЬьаЃЌБаЧh(huЈЂn)ЙАЃЛР(yЈЂn)ШЛэЦжљЃЌШfлжГЏзкЁБЁЃ1987--1990ФъЖрДЮЁЁ[дМ(xЈЌ)]

75ЁЂь`Х_(tЈЂi)ЮФR

ЁЁЁЁь`Х_(tЈЂi)ЮФRЮЛгкЦН?jЈЉng)іЪаь`Х_(tЈЂi)ПhТНЬжааФдКШ(nЈЈi)ЃЌеМЕиУцЗeМs3084.5ЦНЗНУзЃЌЌF(xiЈЄn)ДцДѓГЩЕюМА5ПУЙХфЁЃ ДѓГЩЕюЮЛгкRдКББШ(cЈЈ)ЃЌзјББУцФЯЃЌщДuФОЛьФрЭСНY(jiЈІ)(gЈАu)НЈжўЃЌУцщЦпщgЃЌпM(jЈЌn)ЩюЫФщgЃЌЭЈИп12УзЁЃ ЕюШ(nЈЈi)8ИљФОщмжљЃЌИп3.7УзЃЌаињ1.58УзЁЃГаСКжљЙВ14ИљЃЌЧАКѓИї6ИљЃЌзѓгвИї2ИљЃЌжљИп4.1УзЃЌ|ЮїЩНІИї3ИљAжљЃЌКѓЩНІ8ИљAжљЃЌжљИп3.7УзЁЃ ДѓЕюМЙВПе§жащ1ЪЏЊ{ЃЌЩШ(cЈЈ)щІ(duЈЌ)Њ(yЈЉng)вРДЮХХСаёRЁЂє~ЁЂиiЁЂјЃЛЫФЬєНЧЩЯщЊ{ЁЂЙЗЁЂє~ЁЂиiЃЛЦНЙАФОЕёШ§гЃЌЕквЛгщ§ЪзЃЌЖўгщјPЛЫКЭїшїыЃЌШ§гщЯѓЪзЁЃ 5ПУЙХфў(jЈД)ПhжОгнdщЬЦЫЮr(shЈЊ)ЦкЃЌRдКжаВП|Ш(cЈЈ)щвЛЁААиБЇЩЃЁБЃЌИп12.6УзЃЌаињ3.55УзЃЛгвШ(cЈЈ)вЛЙХАиЃЌИп13УзЃЌаињ2.8УзЃЌФЯШ(cЈЈ)Аиф3ПУЁЃИп13-20УзЃЌжїИЩжмщL(zhЈЃng)2.5-4УзЁЃ ь`Х_(tЈЂi)ЮФRгк1981ФъЙЋВМщПhМ(jЈЊ)БЃЁЁ[дМ(xЈЌ)]

76ЁЂШ§ЦКпzжЗ

ЁЁЁЁШ§ЦКпzжЗШ§ЦКпzжЗЮЛгкАВМЏрl(xiЈЁng)Ш§ЦКДх,ЕиЬќSКгФЯАЖЖўыAХ_(tЈЂi)ЕиЩЯЃЌУцЗeМs66ШfЦНЗНУзЁЃЮФЮяжївЊЗжВМдкю^ЦКЕФХfЧfёНДѓхЃЌциєЦКЕФЩЯЧfЁЂцимЋЃЌЖўЦКЕФТщќSОзЁЂИпбТОзЁЂлчзгXЃЌШ§ЦКЕФAЕиОзЁЂРчЕиОзЁЂГЧІЕиЁЃгаёRМвИGЮФЛЏЕФёRМвИGЁЂёRSМА§RМвЮФЛЏЁЂаСЕъЮФЛЏЫФЗNЮФЛЏюаЭЕФЮФЛЏгЁЃгШвдёRМвИGюаЭщЕфаЭЃЌГіЭСЕФЮФЮягаЎYЁЂЙоЁЂЦПЁЂХшЁЂРЕШЃЌпАќРЈДѓСПЕФЪЏЦїЁЂЙЧЦїЕШЁЃ1949Фъ8дТШ§ЦКДхЕФAЕиОзГіЭСЕФвЛМўВЪЬеЎYЃЌРхУзЃЌФрй|(zhЈЌ)ѓwаЭДTДѓЃЌяН(jЈЉng)а§МyщжїѓwЕФЛЈМyЃЌЛЈМyИЛгаяwг(dЈАng)тн(shЈЌ)ЃЌВЈбщЃЌИЛћСїГЃЌдьаЭЙХуЕфбХЃЌал(yЈu)УРЃЌжЦзїОЋУРЃЌБЛзu(yЈД)щЁАВЪЬеЭѕЁБЃЌйёRМвИGЮФЛЏЁЃ1954ФъгЩДѓъ (duЈЌ)јгЦнгРФъОшЫЭеўИЎЃЌЌF(xiЈЄn)Дцжај(guЈЎ)vЪЗВЉЮя№^ЁЃ1990Фъ4дТ10ШеЃЌр]ыВПпЂЁАВЪЬеЭѕЁБDАИгЁжЦГЩМo(jЈЌ)Фюр]ЦБвЛУЖЃЌАl(fЈЁ)аај(guЈЎ)Ш(nЈЈi)ЭтЃЌЪЙп@вЛЙхДѓЗХЙтВЪЃЌСэЭтпгаёRSЮФЁЁ[дМ(xЈЌ)]

77ЁЂёRМвмЋпzжЗМАФЙШК

ЁЁЁЁёRМвмЋпzжЗЮЛгкМвДЈЛизхзджЮПhФОКгрl(xiЈЁng)ЬвдДДхёRМвмЋЃЌУцЗeМs80ШfЦНЗНУзЁЃй§RМвЮФЛЏКЭ№(zhЈЄn)ј(guЈЎ)r(shЈЊ)ЦкЁЃ 2001ФъАl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)ЁЃ2006ФъЁЂ2007ЁЋ2008ФъЃЌИЪУCЪЁЮФЮяПМЙХбаОПЫљЕШЮЮЛпM(jЈЌn)ааАl(fЈЁ)ОђЁЃпzжЗАќРЈ§RМвЮФЛЏпzДцКЭ№(zhЈЄn)ј(guЈЎ)ФЙШКЁЃЦфжаЃЌ§RМвЮФЛЏЖбЗeгКё1ЁЋ3УзЃЌйгкГЃЩНЯТгюаЭЃЌАl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)СЫMЛ@МyФрй|(zhЈЌ)МtЬеЦЌКЭAЩАМtЬеЦЌЃЌрбТЩЯпАl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)ДѓСПЕФЛвПгКЭЗПЮнпzлEЁЃФЙЕигЩ59зљФЙдсКЭМРьыПгНMГЩЃЌвдДѓаЭФЙдсщжааФГЪАыдТаЮЗжВМЁЃФЙдсОљщыAЬнЪНФЙЕРиQбЈЦЋЖДЪвФЙЃЌДѓжааЭФЙдсОљыSдсгабbяОЋУРЕФмнvЃЌГіЭСЕФыSдсЦЗжагаДѓСПЕФН№уyЦїЁЂВЃСЇЦїКЭВЃСЇB(tЈЄi)ВФй|(zhЈЌ)ЕФЦїЮяЁЃ ёRМвмЋпzжЗЪЧАќРЈаТЪЏЦїr(shЈЊ)ДњЮФЛЏпzДцКЭ№(zhЈЄn)ј(guЈЎ)r(shЈЊ)ЦкМРьыПгЁЂФЙдсШКЕФДѓаЭпzжЗЃЌЮФЛЏШ(nЈЈi)КиSИЛЁЃ№(zhЈЄn)ј(guЈЎ)ФЙЕиАl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)ЕФыAЬнЪНФЙЕРиQбЈЦЋЖДЪвФЙЪЧаТАl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)ЕФвЛЗNФЙдсаЮжЦЃЌВЛвгквдЭљЕФПМЙХАl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)жаЃЌщ№(zhЈЄn)ј(guЈЎ)r(shЈЊ)ЦкЮїШжЮФЁЁ[дМ(xЈЌ)]

78ЁЂxВ§ПЄГЧжЗ

ЁЁЁЁxВ§ПЄГЧжЗЮЛгкАВЮїПhВМТЁМЊрl(xiЈЁng)ОХЯТДхЪМвЕиЃЌга|ЮїЖўГЧЁЃ|ГЧЮЛгкЪМвЕиФЯ500УзЁЃГЧЦНУцГЪщL(zhЈЃng)ЗНаЮЃЌ|ЮїщL(zhЈЃng)80УзЃЌФЯББ70.5УзЃЌУцЗe5600грЦНЗНУзЁЃГЧІКЛжўЃЌКЛгКёМs0.2УзЃЌІЛљ9.8УзЃЌэ5.5УзЁЃИп7.5УзЁЃщTФЯЯђЃЌщTЭтгаЎYГЧЃЌщL(zhЈЃng)20УзЃЌ9.5УзЁЃГЧЫФжмгаКОЯЃЌЩЯ12УзЃЌЕз9УзЃЌЩю2.6--3.5УзЁЃЕиБэЩЂвДѓСПРKМyЁЂЫЎВЈМyЛвЬеЦЌЃЌВЂгаЪЏФЅЁЂЮхухXЕШЁЃЮїГЧЮЛгкЪМвЕи|ББЃЌОр|ГЧ150УзЁЃГЧЦНУцГЪщL(zhЈЃng)ЗНаЮЃЌ|ЮїщL(zhЈЃng)143УзЃЌФЯББ103УзЃЌУцЗe14700грЦНЗНУзЁЃГЧІКЛжўИп7.5УзЃЌКЛгКёМs0.18УзЃЌІЛљ5.5УзЃЌэ3.8УзЁЃ|Іщ_щTЃЌщT4.2УзЁЃФЯІБЃДцн^КУЃЌЦфгрШ§УцГЧІ?jiЈЁn)ЋрРm(xЈД)ЁЃГЧжаВПгаAхFаЮЭСЧ№ЃЌЕзН14.6УзЃЌИп3.5УзЃЌадй|(zhЈЌ)ВЛУїЁЃжмњЩЂвДѓСПДЙЄМyЛвЬеЦЌМАКкЩАЬеЁЁ[дМ(xЈЌ)]

79ЁЂЮїЭѕаУЖМЙЋЩёЕРБЎ

ЁЁЁЁЮїЭѕаУЖМЙЋЩёЕРБЎЮЛгкЮфЭўЪаіжн

^(qЈБ)гРВ§ц(zhЈЈn)ЪЏБЎДхШ§ЩчЃЌСЂгкЮїЭѕаУЖМЙЋФЙЧАЁЃК(jiЈЃn)ЗQЁАЮїЭѕБЎЁБЃЌФЙЗтЭСвбЇЁЃБЎЧрЪЏй|(zhЈЌ)ЃЌѓДѓЄЪзЃЌ§ѕУЃЌЭЈИп5.8УзЁЃзљИп1.4ЁЂ2.4ЁЂКё1.6УзЃЌЩэИп2.8ЁЂ1.5ЁЂКё0.4УзЃЌЪзИп1.6ЁЂ1.6ЁЂКё0.45УзЁЃБЎъю~зЁАДѓдЊыЗйnЮїЭѕБЎЁБАЫзжЃЌЪзю}ЁАДѓдЊыЗйnзЗЗтЮїЭѕаУЖМЙЋЩёЕРБЎуЁБЁЃе§УцБЎЮФПЌјщhЮФиQааЃЌ32ааЃЌMаа63зжЁЃБЎъщЛиМvЮФЃЌгнdдЊЦНеТеўЪТЮгшМАЦфЯШн

гаЙІдЊГЏЃЌЦфИИаУЖМЙЋБЛЗтщЮїЭѕЪТлEМАЛиМvдкКгЮїОгзЁКЭАl(fЈЁ)еЙЕФvЪЗЁЃЮВю}ЁАжСе§ЖўЪЎЖў(1362)ФъqДЮШЩвњЪЎдТМЊШеСЂЪЏЃЌЁБЕРЗюДѓЗђЁЂжај

ЂжЊеўЪТжЊН(jЈЉng)ѓлЪТЁЂЬсе{(diЈЄo)ЫФЗНЋI(xiЈЄn)бддЖЈЪЙЫОЪТЮЃЫизЋЮФЃЌsЕДѓЗђЁЂжајгвиЉЭЌжЊН(jЈЉng)ѓлЪТЁЂЬсе{(diЈЄo)ј(guЈЎ)згБO(jiЈЁn)ДѓЖМИЎW(xuЈІ)ъОДВЎзю~ЃЌЙтЕДѓЗђЁЂыјј(guЈЎ)ЙЋЁЂМЏйtДѓW(xuЈІ)ЪПјЕЄЁЃБЃДцЭъКУЃЌІ(duЈЌ)баЁЁ[дМ(xЈЌ)]

80ЁЂЪYМвЦКпzжЗ

ЁЁЁЁЪYМвЦКпzжЗЮЛгкгРЕЧПhКгђц(zhЈЈn)ЪYМвЦКДхЁЃЪЧёRМвИGЮФЛЏёRМвИGюаЭХcёRSюаЭЙВДцЕФпzжЗЁЃпzжЗвЛЬдкДхФЯМs800УзЬЃЌУцЗeМs4.5ШfЦНЗНУзЃЌЮФЛЏгКё0.5--1.5УзЃЌБЉТЖгаЗПжЗКЭЛвПгЁЃ1974ЁЊ1975ФъИЪУCВЉЮя№^дјпM(jЈЌn)аап^ВПЗжАl(fЈЁ)ОђЃЌГіЭСЬеЦївдФрй|(zhЈЌ)ГШЩЋЬещжїЃЌйёRМвИGЮФЛЏёRМвИGюаЭЕФВЪЬеМyггаЛЁОAќc(diЈЃn)МyЁЂЦНааОМyЃЌЦїаЮгаЙоЁЂХшЁЂЦПЁЃйёRSюаЭЕФВЪЬеМyггаAШІМyКЭОW(wЈЃng)ИёМyЃЌЦїаЮгаиЁЂЎYКЭБЁЃГіЭСЪЏЦїгаИЋЁЂЕЖЁЂшЁЂПГдвЦїЁЂЪЏЭшЕШЃЌСэгаЙЧЁЂНЧЦїЕШЁЃСэвЛЬдкДхББМs1ЙЋРяЬЃЌУцЗeМs2ШfЦНЗНУзЃЌЮФЛЏгКёМs0.8УзЁЃВЩМЏЬеЦЌгаФрй|(zhЈЌ)ГШќSЬеЁЂМtЬеКЭAЩАЬеЃЌМyягаПЬМyКЭИНМгЖбМyЁЃВЪЬеМyгйёRМвИGЮФЛЏёRМвИGюаЭЕФгаЦНааОМyЁЂЛЁОМyКЭДЙЛЁМyЃЌЦїаЮгаЙоЁЂХшЃЛйёRSюаЭЕФгаШ§НЧелЧњаЮМyЃЌЦїаЮгаиЁЃпzжЗБЃДцн^КУЃЌІ(duЈЌ)баОПёRМвИGЮФЛЏЁЁ[дМ(xЈЌ)]