����ʡȫ�����c���ﱣ�o��λ��B

������ ������ ������ �t���� ������ ��Ϫ�� �ն��� ������ ��ɽ�� �R���� ��ɽ�� �º��� �ϑc�� ���p��{�� ��ͨ�� ŭ���� ����ʡ������E ����ʡ�tɫ���� ����ʡ���˹ʾ� ����ʡ�����^ ����ʡʮ������ 5A�����^(q��) 4A���^(q��) ����ʡʮ���c ����ʡʮ�����M���c ȫ�� ����ʡ�خa(ch��n) ����ʡ��ʳ ����ʡ�����W(w��ng) ����ʡ���� [�ƄӰ�]

61��ʯկɽ��ĹȺ

����ȫ�����c���ﱣ�o��λ��λ�ڕx���h�����l(xi��ng)ʯկ����5����̎���֮�I����e�s5000ƽ������1955����1996���Ⱥ���ο��Űl(f��)�������(zh��n)�������h�������Ĺ50������������5000����������~���������������þߡ����a(ch��n)�þ�����������ʽ�Aؐ�����~�ĵȣ��}�ďV�����C�殔�r������Lò�� ���2000����ǰ�Ĺ�Ԫǰ5���o���~����Ԫ1���o��������ذ�����(j��ng)���^һ�����Q���ĹŴ��������L���ԁ�������ȱ���īIӛ�d���������rʮ��ģ����1956�������ŌW���ڵ�ؖ|���x��һ����ʯկɽ��Сɽ���������_�����Ͽ���ʷ�����İl(f��)�F(xi��n)��һ����ʧǧ�������һһ�ŵ��Ĺ��Ⱥ��Ҋ�������ɴ��C�����˂����ŵ������IJy�� 1956��11�µ�1957��1�����ڌ�ʯկɽ�ĵڶ��ΰl(f��)���У��S��6̖Ĺ��һö����Ă��ֵĽ�ӡ--��������[Ԕ��]

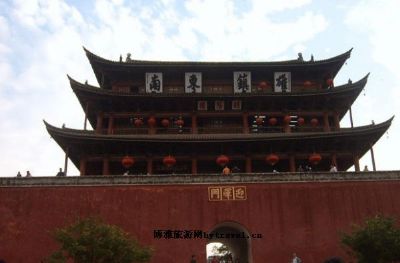

62����ʥ����

������ʥ����λ�ڴ����ų����Ϸ�����ųǃHһ���S����ʥ������u������ʽ�пշ���������16��������43.87���������²�֮3�מ�ʯ�أ�3�����Ϟ�u����������6��Ҋ���� ����������ʯ���ɵ����T�T���T���Ϸ��д���ʯ��������_�������������М\�����������ôu���ӯB������������2�ߡ� �����ڸ���������Ƥ�����_���ӌ��c�߶��sС��ÿ�������������_ȯ��2��������2�ף����ӻ��ཻ�e�����Ҹ������ͤ�wʽ��һ��������Q�Єx�S��������������ɏ���ߌ��� ݆����݆���ЈA���~Ƥ���鼰�x�w��������J�λ��������������x��헸�3�������^�o���� 1981��������ܿ��ʥ�����������ͼӹ̡��S�ޕr�����x�U�S�м��~�S�������ϰl(f��)������Ӌ700������������̷ܽ��������U142�����н����y���~��ʽ��������602�����̽��~����1����[Ԕ��]

63����Т袱�

������Т袱�λ������ʡ��ͨ�о���(n��i)����w��ʮ���꣨1901�꣩����������ͨ���ྮ�������˱������n�������o�����������ï���F(xi��n)Ƕ���P�ؕ�Ժ������ͨ�����ЌW�������ă�(n��i)���Ͽ�������Ҫӛ����Т袵���ƽ����Т���ԭ���ϏV������ʮ���S�����nԊ����ͨТ��(j��ng)���������[��Ⱥ��������������������Ƹ���Ώ���Ů����δȢز������ꖡ��丸����-�̴˱���Т袚w��������L���Լo����������ο�H�����ɴ˿�Ҋ���r��߅��������������ČW����ԭ�Ļ����@�е伮��Ҳ¶�����r�������������ı��������̵������������y�����ԸQҊ�h����?sh��)�������ڽ�������ʯ��ˇ�gˮƽ���ĕ����Ͽ�������ϵ���P�`����ȡ�ݙM�⣬������չ���P���݄ŹŘ㡣���İl(f��)�F(xi��n)�����H�����ˡ������ψA����ª�f�����ҿ���̽�����h�`�c���`�f�Ӻ��E�����������Z�����F(xi��n)����Т袱����϶˔������¶�����������[Ԕ��]

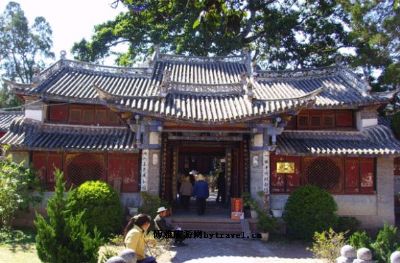

64�����ϴ�W����Ժ

�������ϴ�W����Ժλ�����ϴ�W�|�У�^(q��)��ռ����e2484.05ƽ���ף�������e3953.49ƽ������������ɕ���Ժ���������ƹ���(chu��ng)�k�|ꑴ�Wӛ���~������ʮ�弉�_�A����ʽ��ˮ�ؽM�����������ƹ���(chu��ng)�k�|ꑴ�Wӛ���~�����ڕ���Ժ���Ǵ�d��(n��i)���ϣ���ʮ�弉�_�Aλ�ڕ���Ժ���Ǵ��T�����������¹���95����ʯ�_�A����ʮ�弉�_�A�жεڶ�ƽ�_����ʽ��ˮ��һ����ʷ��ӛ�d��1923��4��20�������ϴ�Wǰ��˽���|ꑴ�W�e���_�W��Y�ߕ���Ժ����xʽ��1924��12��18�Օ���Ժ���ɣ����ڕ���Ժ���ςȵľ�ʮ�弉�_�A�ɂ������tɫ���δu�w���ęڗU���_�A�ж�����ʽ��ˮ�أ���ɽ현ݣ��c�_�A��Ȼ��ɣ��c����Ժ�ڞ�һ�w��1927�����Ժ��(n��i)��d���������ƹ���(chu��ng)�k�|ꑴ�Wӛ���~��������Ժ�����ˮ��r����(n��i)��W�������^��ˮƽ���������w��������ɡ���[Ԕ��]

65�����F�²��R�ŵ�

�������F�²��R�ŵ���һ�l���صĹŵ�����Դ�^��˼é�����������쵽�|�ρ�����ֱ�_������������ɿ��Rֱ�Ͼ�������������ֱ����ظ�ԭ������������1800���ɣ�vʷ�����ŵ���;��ɽ�������{�ȿv�M���L����������׃�����L������������(j��ng)Ҋ�C�^�ն����Q(m��o)��ʢ˥�����Dz�������ն����Ļ�����Ҫ�d�w���������������IJ��R�ŵ��������R�ŵ���Դ�^˼é���Ї�����߅���ٔ�(sh��)����۾ӵ����ն����ԭ�a(ch��n)�غͼ�ɢ�������ն���������a(ch��n)Ʒ���Q��ͨ���R�͞���Ҫ�W�\���������Ї����g���H�Q(m��o)�ס����Ļ�������ͨ�����ŵ���˼é��ʼ�l(f��)�c����(j��ng)���|���������������е���M����������;���˟�ϡ�ٵĸ�ɽ��ȣ�ԭʼɭ�����U�^��ѩɽ��ȱ����ԭ���ן�Ğ��潭�����ɽ���Ԫ������ɳ���ӹ�������ɽ���o��ɽ��÷��ѩɽ�����Ώ��ն���Įa(ch��n)�^(q��)ǧ����4ǧ�������ŵ�çç�n�n������������[Ԕ��]

66�������ďR

���������ďR�����Ї�����ʡ�����h�ĿR��ʼ������Ǭ¡���g��λ�ڽ����(zh��n)�������ɽ��´����齭�����е����ڵأ�ռ��31�����ǽ����hҎ(gu��)ģ���ĹŽ���Ⱥ���ďR���Ї����y(t��ng)�Čm��ʽ�uľ�Y������Ⱥ�����Sʽ���Q���ə����T����������T����ɵ����|���T�������M�϶��ɣ�߀�и��ٽ�����ʥ�m������Ժ���F(xi��n)���w�����д档�����ďR����Ϫ�б����^���������ďR֮һ��Ҳ�ǽ����hҎ(gu��)ģ���ĹŽ���Ⱥ���ďR�ڽ�������У�@��(n��i)���ďR�c�WУ�϶���һ����������ĜYԴ��-��(zh��n)�������քt���ɏV�|���½���;��(j��ng)���ϕr���^�����ďR�������}�~������Ժ�����Ĵˣ��ďR�ɞ����������B(y��ng)�˲�����ݔ�y(t��ng)��˼��Ļ���������r�����ďR��(n��i)Ҳһֱ���k��С�����������Ӳ����ƻ�Դ����h���Ȑۇ���܊�����Ї����������������ڴ˄�(chu��ng)�kС�W���ďRһֱ�õ���Ч���o��ֻ�����ĸ����g�������f���⡭��[Ԕ��]

67����������������

��������������������������������λ���R�����R��^(q��)���Ǯ�?sh��)���Ҫ�ķ�̻�ӈ�����������λ���R�����R��^(q��)���W�l(xi��ng)�����徳��(n��i)��æ��ɽ��ϣ�����16.6�����uʯ�Y�����ʰ�߅����������λ���R�����R��^(q��)æ�Ͻֵ��k��̎æ����^(q��)����߅�ĈFɽ��������s15.7������������7�������Լ����x�M�ɣ��uʯ�Y������������������ʼ�������솢Ԫ�꣨1621�������ς���������̂����R�����Ҫ��־�����҇���������^(q��)�ς���������̽����б�����^������ˇ�g�rֵ�^�ߵ����ڷ�����2013��5�±���������Ҽ����ﱣ�o��λ�������������������ͪ��ء���ˇ��տ�������b��������y��Ի��ܞ����������r����������ɫ�����������m�龒ʽ����Ҳ�ܝhʽ��������Ӱ푣��Ǵ����Ļ��c�h���Ļ����ЙC�Y���w���w�F(xi��n)����������ˇ�g���ڽ��Ļ�����߳ɾ������о����������ʷ����[Ԕ��]

68����ꖘ�

������ꖘdz��Tռ��2312ƽ����,�lj����������L77��,�Ė|������26�ס����T�������ڸ߰�,���w�����ڃ��ɶ���ôuʯ������T��֮��,�njӸ�24��,��������Ъɽ����ܽ��w�N������������Ρ��ͦ��������ۂ������������Ғ������wϼ���ơ��������(zh��n)�|�ϡ��ľ������~,��Ψһ�Ҵ������Ĵ���֮һ���ܽǒ����~�,ÿ�����L��ˬ,������L���������������֮�g,�fǧ���������µ������@���w�Q,���֮���^�ڶ�,����ε����^���ǘ���ľ�����T���U�����������A�F�������������ӡ�������,���Q��Ʒ��Ӻ������ˮ��־���d�����|�ǘ�(��ꖘ�)�߰ٳ�,ǧ������,�����,�����f��,�L��o�H,���ճ���,�����hӳ,�b���ǘ�,���S�Q,�����,��������֮���^�����С��۾��Ͻ��˰���,���Q�Ḯ��һ�ǡ������u����ˮ�Ę�־�Խ�����������(zh��n)�|�ϡ���[Ԕ��]

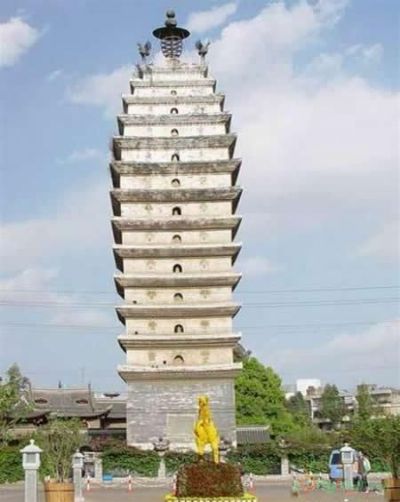

69���ݹ������ͳ�������

�����|����λ������ʡ�����Е��ֽ��϶���ԭ�ڳ�����(n��i),�����·Q�|��,�����|����,�������皧��������λ�ږ|�½��϶�ԭ�۹���(n��i),�۹��·Q����,����������,�۹����њ�,�H���������������ķ���ʮ��������ʽ���Ĵu��,��40.57��,��������T,�ĵڶ���������������_��ȯ��,ÿ����(n��i)��ʯ�����1��������플������У�ֻ�~�T����B,���ַQ���u�����c�������|���b���������۹����F(xi��n)��ͨ��35.54��,�����c������ʥ������������,���ķ�����ʮ��������ʽ���Ĵu�����u���Нh�ġ����Ľ�(j��ng)��G��ӡģ���m��(j��ng)�v���^������,�Բ�ʧԭ�����ơ���(j��)ʷ��ӛ�d,�|�����c������ͬ���ƴ����tŪ����(ji��)��ʹ���������,ʼ������̫������(829��),�v�r30��,�ڴ���ʮ����(859��)�����������ʮ����(1833��)��������,�|�����A�����F(xi��n)��|��������⡭��[Ԕ��]

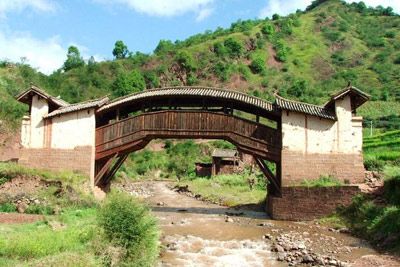

70���ݳ��ďR��R

�����ݳ��ďR��Rλ������ʡ�������e���h���������������꣨���@1494�꣩�����ξ����念����Ӻ�����Αc����w���g������ޏͺ��������ھ������vʷ�Ļ����N���ݳǹ��(zh��n)���γ���һ����ݻֺ�Ľ���Ⱥ����ֱ��F(xi��n)�����@���S���صĚvʷ�Ļ���ɫ���ďR���|������������ǿ��ӵȹŴ��ČW�����t���ďR�挦�P��ɽ����һ�M��Ժ�����ձ��������T������T����ɵ�����m���ַQ��ʥ�������ϱ���Ժ�������l(xi��ng)���Ƚ��������ν��옋�������������L���w�����������Ī��\����Σ�Ǹ��w�����P�P�������ľ��ި���������p����С��ʯ��������ͨ�������ܶ������~�������ϣ��b��������{�c����N�N��ʮ����������ɱ棬���y�������������е��r��ɫ�ʺ��ۂ���������Ժ֮�g������ɫ�����Ĵu��ʯ����ͨ�������ػ����ӌӄe�ж������������ďR��ÿ�����䣬������Ȼ��������̽��֮�顭��[Ԕ��]

71���a���Ř���Ⱥ

������������Ę����������ԭʼ���������٘F(xi��n)��������������N�֮����������ʽ֮��������ȫ���ԽM��һ�������IJ����^�����С������Ř��ȫ�ᡱ֮�Q�����Q���Ř���ˇ�g�����^����2013�꣬�a���Ř���Ⱥ���О���ҵ��������c���ﱣ�o��λ�������Ę������С������������������Ĵ�������ԡ��@�Ĵ������һ�И����ı��������������ǧ�˰ّB(t��i)�Ę��������ɴ��������ݶ����������г��������ڛa����ˮ����(ji��)�R�r���������������Ԙ������@Щ���N��͵Ę��������ڛa��������֧��֮�����γɹŘ���Ⱥ�����߀�����и��N��͵ĹŘ�����������^��rֵ��42�����a���ϵĹŘ������H��(sh��)��������������S������ԭʼ���εĘ��������ȡ�������ˇ���s�Ę��������ԽM��һ���Ŵ������İl(f��)չʷ������ʮ�����F�Ěvʷ�rֵ���ƌW�rֵ��ˇ�g�rֵ������[Ԕ��]

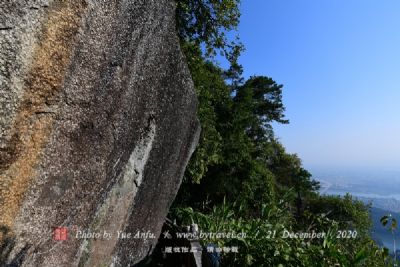

72�����Dɽ��ַ

�������Dɽ��ַλ��Ρɽ�h������ʮ�幫�����ڽ��}�(zh��n)���д�ί�����Fɽ���������Dɽɽ�?sh��)�һ�K��ƽ�������zַ�������ɽ��ǰ�RꖹϽ���ɽ�h(hu��n)ˮ���������y�������UҪ��վ��ɽ�����������Ρɽ���ӱM���۵����zַ��e�s��ǧƽ��������(j��)Ԫ�����������ʷ�����ϵĸ��N�ط�־ӛ�d����ū߉�������ɇ��������Ƹ�������Ԫ�꣨650�꣩�������Dɽ�������Ծӣ�ԓ�zַ�����t����һ�������zַ��1958�꣬����ʡ����������Dɽ��ַ���Űl(f��)�����������˴����ߵ[��ʯ�⡢ɏ�����A�Ƚ����������Mһ���C����ԓ�zַ�����t���ڶ����zַ���@Ҳ�c�v��ʷ��ӛ�d���Ǻ���1991���1992�꣬����ʡ������B�m(x��)�������zַ���ٴΰl(f��)�����һƬ�Ž����zַ��(n��i)��䁵شu�͵ػ���������һ�K80��ƽ���ķ��ݵػ��������߀�ڷ����zַ��������һ�K�քe�ɃɌ��A�ݺ��Č��A��㕡���[Ԕ��]

73�����ڴ����l

���������lԭ�����S�g�����������Q�������������ʮ����(��Ԫ1836��)����һ�����l�������l�Y�ϵĶ��ʯ�������l�֞������ֿ��ڱ���С�О��ָ��γɵĺ��ں����ɺӵ�֮������ͨ�Q�����l�����ں��ǵ��Ψһ��ˮ�ӵ����е��Ԭ�֮�Q��������ˮͨ������Ԫ��ƽ������٠˼����ِ��δί��Ѳ�Є��r(n��ng)ʹ������ؓ؟�迣���ں��_ʼ��ÿ����(sh��)ʮ�����ٸ���Ҫ���{��������Ҏ(gu��)ģ�迣���ں��������l(���S�l)������ǰ��ÿ����Ҏ(gu��)ģ�迣���˂��������Δ�������ʩ���ꮅ�����ډ�йˮ��������ʮ����(��Ԫ1501��)�迣���ںӺӴ����������еăɂ�ʯ��¶��ˮ�棬����ˮһ�֞������γɴ����ͺӵ��������l(���S�l)ԭ�lȫ�L109������21�ס����挒3���������O�r�Rʯ�����Թ����Rͨ�������lÿ�׃ɂȘ���O�ϲ����Ɇ���ľ������Ҏ(gu��)ģ�迣���ںӕr�������p��ľ��A���衭��[Ԕ��]

74�����X�¼��p��

�������X�£���������£���λ��Ρɽ�ųǖ|������ʼ�������t����Ρɽ�^(q��)�F(xi��n)�潨���������ķ���R����������ɴ�ɮ�V˾�v����������ʮ���꣨��Ԫ1418�꣩����ɮ�o���ԑ�����ˮ�����K��ꖿh�������c�ɻ��������������ɻ��������ŵȺ������������M��Ժ�������y(t��ng)���꣨��Ԫ1437�꣩�_ʼ���������ɻ�Ԫ�꣨��Ԫ1465�꣩��֪�����Ͻ��p���ڶ��T���ң��T���������������������f�v��ʮ���꣨��Ԫ1599�꣩����ʮ���꣨��Ԫ1605�꣩��ɮ�V˾ס���Զ�ļ���������½����ɏT�����d�����_�h�����������X��Ҏ(gu��)ģ���r��������S���g�������������H��̫ꖌm��̎�����w���g���̫ꖌm֮��λ���������F�����քt����̫ꖌm֮�ҸĽ�������������ͬ���g�����ѳ�y�T�������X�³��������ϣ�ǰ���p�������̫ꖌm���|Ժ�鵓λ������Ժ����[Ԕ��]

75���ۇ���

�����ۇ��ۇ���λ������ʡ���潭�|���S�����������οh�DZ�80����潭�|�������l(xi��ng)����ʹ����x�h��73��������Ժռ����e2600ƽ�����������|��������ɽ�T������ȵ�M�ϳ�һ���ĺ�Ժ��������������Ժ���������ģ��������ܔ����ʽľ�Y������������e��403ƽ�������M���20.32�����v����20.4�ס����Ξ����ʽ��������(n��i)���b�ޞ��ʽ�L�������������ܼ��Ķ����b�����������hʽ���w�����L�������в�ʽ��Ժ���微������ɫ�����b�����߀���M�˄���ľ��ˇ�������3������һ�Ӟ��b��(j��ng)�������^���M������ñ���L�о����IJ؝h�D�������ұ����L�й��P�زʮ����F(xi��n)������ʮ���ڮ���һ�����宋���L����(n��i)���漰�^�����������_�h���تz�����������˲�����������������}�ġ��@Щ�ڮ����D��֔��ɫ���G�����ùP�����������������ӱ��档���(n��i)߀����[Ԕ��]

76�����T�ֹŽ���Ⱥ

�������T�ֹŽ���Ⱥλ������ʡ�����h����(n��i)�������ų����ڵؚvʷ���h,���������h����X���ų�ʼ�����������ʮ����(1390��),����600����Ěvʷ�����������ر������������,���T�����T�����T�o�ǺӘ�q��,�v��(j��ng)��ɣ,��ò���f���F(xi��n)߀�����ر���������Ž���Ⱥ,���صĹŽ���,�����������լ�������������T�ֹ���ͨ��,��լ�^��,���������ĺ��쾮�ĺ�լ,���R�������Ž���լ���w�����ʾӹⵓ�ڡ�ԭ���S���������䌢܊������լ�����ųǵľ����������������r����Ļ����B(t��i)����,���L���f,�����q�档�ųdzʬF(xi��n)���S���Ķ�Ԫ�Ļ��ΑB(t��i),��ʼ�K������������ԭ�����屾���Ļ��ͪ��صİ�߸����������Ļ��������������,���Z����Ҫ���H�Z,�������L���ױ���ʮ���������īI����������,�ųDZ�������˹ʾ�,���ڔ������v���L����������������T�������T����[Ԕ��]

77�������ďR

���������ďR��λ������ʡ�������д��¹��С�W��(n��i)����ʷ־ӛ�d���h�ďR��������ʮ���꣨1504�꣩�w���ڴ������ďR�ڼξ����꣨1527�꣩�w���ڿh�ďR֮���������h�ďR��������ʮ���꣨1504�꣩�w���ڴˣ����ďR�ڼξ����꣨1527�꣩�w���ڿh�ďR֮���������念��ʮ���꣨1680�꣩�����Aӛ����ʮ���꣨1683�꣩��ּ�ؽ�����ɽy(t��ng)һ�����������c�����L����cȫ����y(t��ng)һ���֞�|���С������^(q��)�����|�����������Ѕ^(q��)�г�ʥ��nqIn������ɵ����T�������T����Ԫ������ص�������ݺ골���c�R��������ˮ�������^֮����ȫ�ᡱ�������Sʮ�꣨1860�꣩�����⚧�p��ͬ�����g���ٴ��������mȻҎ(gu��)ģ�h����ǰ�������A���ó�ʯ�ڗU�����ɰأ�����Խ�X�x�͡�����ź����ďR�����ʧ�������ֽ����ѽ�(j��ng)�p�����F(xi��n)�H���n�R������ɵ��ɡ���[Ԕ��]

78�����t�F���R

�������t�F���R�����F���^���F���R��λ������ʡ�����ݏ��ɿh����s6�����̫���l(xi��ng)�F���R������R��(n��i)��һ���F�����������Ǐ��ɿh�������Ĺ��E�����t�F�����ַQ�´��F���������F�������������T���������t�r�������H�Ǵ����݃�(n��i)�H�е���헇��Ҽ����c����֮һ��Ҳ��ȫ���^�o�H�е����F�������Ǐ��ɵ��(zh��n)�h֮�������w��A��������ɫ���F�|���������ؼs2069��������3.3����ֱ��32.7���ף�����ν��T�������F���Ľ����c�ڽ����P������������һЩ�ٔ�(sh��)������ϵ��ڽ̼�����ʽ��Դ�h���L�����ڽ�����ԭ�����ж�N���f����ʢ�е�һ�N�f���ǣ��T����ƽ�����U���U�������T�F���o�����������t��¡���T��ÿ���r(n��ng)�v����ʮ������������ۼ��F���R����ͬ�e�м�����ӣ��Ǯ�?sh��)صĂ��y(t��ng)��(ji��)�������t�F���R�����R��ռ����6000��ƽ���ף��ɴ��T���ձ������������ء�ɽ�T���ɡ���[Ԕ��]

79�������

����ȫ�Q�ι����J��܊�o�(zh��n)�UУξ���ݴ�ʷ�����h����ʹ��֮����λ������h�R���(zh��n)Ѧ�ٱ����С�������ɰʯ�|���ɱ��~������ɲ��ֽM�ɡ����~�ʰ�A�����~��0.88�ף��ϲ�����������������ȸ����������������ꎿ̡��ι����J��܊�o�(zh��n)�UУξ���ݴ�ʷ�����h����ʹ��֮����24����4�����²������д���ֱ��0.18�ף������ҵ���������ֱ����0.16���������ֵ�Ϟ��������ֵ�������������L��������խ����ͨ��3.38�ס��ό�1.35������1.46������0.24������ꖡ���ꎽ�������������ꎿ̡������������ֱ������24����ÿ��7��45�ֲ��ȣ���Ӌ904�����g��20���֣���ꎿ����}��������ֱ������3�ţ�ÿ��15��17����Ӌ313������ȱ9�������Ğ�ͬ������c�����������ϳ����δ������꣨458������Ҫӛ�������ϼ�����h��������[Ԕ��]

80�����ȴ�����½���Ⱥ

�������ȴ�����½���Ⱥ��Ҫָ���P�����p�����wŴ���¡�â�u���������P�����p���Q��������������䡱��̎�ھ�h��1��������h�(zh��n)���h���կ��������ĩ����ġ�������������䡱���x�ѱ����������������������֦�~��ï����ڸs25�������ֱ��2��������։Ѹ��o�����������p�@���o�o�ذ������������������������з������������g���f����ֲ�ﻨ�ܵ�ʯ�̸������Ǿ��Ȫ��е������c��Ȼ���ںϵ����^����(sh��)������������V����ς������ͽ�͇���(n��i)���e�������ҌW�ߵ��Pע���ږ|�ρ�һ������ʢ�����wŴ��������ς������Ժ��ʼ���ڹ�Ԫ1778�����v��(j��ng)230���걣�������������L���ڴ����h����?sh��)������Ļ��͵��͵Ė|�ρ�С�˷�̽������c�������IJ��L����տ�ĵ�̵�ˇ�gչ�F(xi��n)���С�λ����ƽ�(zh��n)�wŴ��Ĺ��Ϸ�����Ŀǰ߀�������ಿ200������Ͻ�(j��ng)����ؐ�~��(j��ng)����[Ԕ��]

���������