─·¼F(xi©żn)į┌Ą─╬╗ų├Ż║╩ūĒō > ║■▒▒╩Ī┬├ė╬

║■▒▒╩Ī╚½ć°ųž³c(di©Żn)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĮķĮB

ŪGų▌╩ą ╬õØh╩ą ³Sī∙╩ą ę╦▓²╩ą ŽÕĻ¢╩ą ŪGķT╩ą ╩«č▀╩ą ³S╩»╩ą ļSų▌╩ą Č„╩®ų▌ ȧų▌╩ą Ž╠īÄ╩ą ąóĖą╩ą ØōĮŁ╩ą ╠ņķT╩ą Ž╔╠ę╩ą ╔±▐r(n©«ng)╝▄ ║■▒▒╩Ī╬─╬’╣┼█E ║■▒▒╩Ī╝t╔½┬├ė╬ ║■▒▒╩Ī├¹╚╦╣╩Šė ║■▒▒╩Ī▓®╬’^ ║■▒▒╩Ī╩«┤¾ņ¶╠├ 5A╝ē(j©¬)Š░ģ^(q©▒) 4AŠ░ģ^(q©▒) ║■▒▒╩Ī╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ║■▒▒╩Ī╩«┤¾├Ō┘M(f©©i)Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ║■▒▒╩Ī╠ž«a(ch©Żn) ║■▒▒╩Ī├└╩│ ║■▒▒╩ĪĄž├¹ŠW(w©Żng) ║■▒▒╩Ī├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

ĪĪĪĪć°├±š■Ė«Ą┌┴∙æ(zh©żn)ģ^(q©▒)╩▄ĮĄ╠├┼fųĘ╬╗ė┌╬õØh╩ąØh┐┌ųą╔Į╣½ł@ā╚(n©©i)Ż¼×ķķL(zh©Żng)ĘĮą╬å╬īėÅd╠├╩ĮĮ©ų■ĪŻ1945─Ļ9į┬18╚šŻ¼ć°├±š■Ė«Ą┌┴∙æ(zh©żn)ģ^(q©▒)╦Š┴Ņ╣┘īO╬Ą╚ńīó▄Ŗį┌┤╦Įė╩▄╚Aųąæ(zh©żn)ģ^(q©▒)Ūų╚A╚š▄Ŗī∙▓┐ų▒╚²└╔┬╩ī┘21╚f╚╦═ČĮĄĪŻŻ©Ą┌╦─┼·Ż®┼fųĘĮ©ė┌1942─ĻŻ¼įŁŽĄ╚šé╬╬õØh╩ą╩ąķL(zh©Żng)Åł╚╩¾╗ų„│ų┼dĮ©Ą─Åł╣½ņ¶Ż©Åł╚╩¾╗╩ŪŪÕ│»║■ÅV┐éČĮÅłų«Č┤Ą─Ą┌╩«╚²éĆ(g©©)ā║ūėŻ®Ż¼ņ¶ā╚(n©©i)╣®ėąÅłų«Č┤Ą─┼Ų╬╗║═Åłąš╝ęūVĪŻ1945─Ļ8į┬15╚šŻ¼╚š▒Šš■Ė«ą¹▓╝¤oŚl╝■═ČĮĄĪŻ9į┬18╚šŻ¼Ą┌┴∙æ(zh©żn)ģ^(q©▒)╦Š┴ŅķL(zh©Żng)╣┘īO╬Ą╚ń╔Žīóį┌▀@└’┼eąą╩▄ĮĄāx╩ĮŻ¼╚š▄ŖĄ┌┴∙ĘĮ├µ▄Ŗ╦Š┴Ņ╣┘ī∙▓┐ų▒╚²└╔Ą╚ė╔ųąć°╩┐▒°č║ų┴╩▄ĮĄ╠├Ū░Ż¼š¬Ž┬┼ÕĄČŻ¼ęį╩ŠĮŌ│²╬õčbŻ¼Ą═Ņ^▀M(j©¼n)╚ļ╩▄ĮĄ╠├Ż¼▀f╔Ž═ČĮĄĢ°ĪŻĮėų°īO╬Ą╚ńīóĄ┌┴∙æ(zh©żn)ģ^(q©▒)├³┴ŅĮ╗ī∙▓┐║×ūų╩▄ŅI(l©½ng)ĪŻ┤╦┤╬╩▄ĮĄ╣▓Įė╩▄╚š▄Ŗ╣┘▒°202335╚╦Īó“ģ±R9967ŲźĪó╩ų-4474ų¦Īó-159654ų¦Īó▌pÖC(j©®)-4585═”ĪóųžÖC(j©®)-566ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

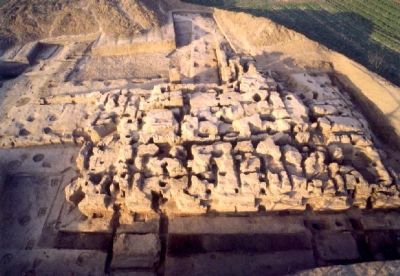

62ĪóØh┐┌Į³┤·Į©ų■╚║

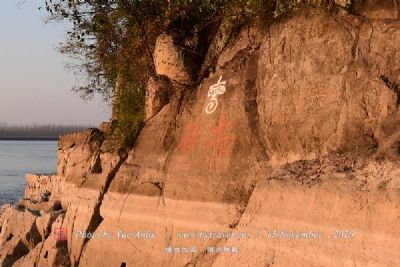

ĪĪĪĪØh┐┌Į³┤·Į©ų■╚║░³└©Ą┬ć°ŅI(l©½ng)╩┬^┼fųĘĪóģRžSŃyąą┤¾śŪĪóÖM×Iš²ĮŃyąą┤¾śŪ║═╦«╦■ĪŻØh┐┌Ą┬ć°ŅI(l©½ng)╩┬^┼fųĘŻ¼╬╗ė┌ĮŁ░Čģ^(q©▒)čžĮŁ┤¾Ą└130╠¢(h©żo)Ż©Į±ę╗į¬┬Ę┼cčžĮŁ┤¾Ą└Ą─▐D(zhu©Żn)ĮŪ╠ÄŻ®Ż¼1906─ĻĮ©│╔Ż¼×ķę╗┤▒ā╔īė┤u─Š╗ņ║ŽĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ą─Ī░ų│├±Ąž╩ĮĪ▒Į©ų■Ż¼Š▀ėąĄõą═Ą┬╩ĮĮ©ų■’L(f©źng)Ė±ĪŻĮ©ų■├µĘe1148ŲĮĘĮ├ūĪŻ1917─Ļ3į┬14╚šŻ¼ųąć°▒▒Š®š■Ė«ą¹▓╝┼cĄ┬öÓĮ╗Ż¼ŅI(l©½ng)╩┬^ĻP(gu©Īn)ķ]Ż¼¼F(xi©żn)×ķ╬õØh╩ą╚╦├±š■Ė«ÖC(j©®)ĻP(gu©Īn)▐k╣½śŪĪŻØh┐┌ģRžSŃyąą┤¾śŪ╬╗ė┌ĮŁ░Čģ^(q©▒)čžĮŁ┤¾Ą└143-144╠¢(h©żo)Ż¼ŪÓŹu┬Ę2╠¢(h©żo)Ż¼Į©ė┌1913-1920─ĻŻ¼×ķę╗┤▒╦─īėõōĮŅ╗ņ─²═┴ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)śŪĘ┐Ż¼ŲĮ├µ│╩ŲĮąą╦─ĘĮą╬Ż¼Š▀ėą╣┼ŽŻ┼DĮ©ų■’L(f©źng)Ė±ĪŻš╝Ąž3591ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe10244ŲĮĘĮ├ūĪŻ▀@ŚØ┤¾śŪ╩ŪØh┐┌ūŅĄõą═Ą─╬„ĘĮ╣┼Ąõ╩ĮĮ©ų■ų«ę╗ĪŻØh┐┌ģRžSŃyąą1868─Ļķ_śI(y©©)Ż¼ĮŌĘ┼║¾1955─Ļ═ŻśI(y©©)Ż¼¼F(xi©żn)×ķ╣Ō┤¾Ńyąą╩╣ė├ĪŻØh┐┌ÖM×Iš²ĮŃyąą┤¾śŪ╬╗ė┌ĮŁ░Čģ^(q©▒)čžĮŁ┤¾Ą└12ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ¢|ų▄Ģr(sh©¬)Ų┌▀zųĘĪŻ╬╗ė┌║■▒▒╩ĪØōĮŁ╩ą╬„─ŽĮŪŻ¼┐ń²ł×│ĪóÅłĮā╔µé(zh©©n)Ż¼╬„▒▒ŠÓ│■╣╩Č╝╝o(j©¼)─Ž│Ū▀zųĘ55╣½└’ĪŻųąą─Ąž└Ēū°ś╦(bi©Īo)Ż║¢|Įø(j©®ng)112�42ĪõŻ¼▒▒ŠĢ30�14ĪõĪŻ▀zųĘĘų▓╝ė┌¢|╬„ķL(zh©Żng)12╣½└’Īó─Ž▒▒īÆ9╣½└’ĘČć·ā╚(n©©i)Ż¼╬─╗»īė║±╝s2Ī½3├ūĪŻ╩Ūę╗╠Äęį¢|ų▄│■╬─╗»▀z┤µ×ķų„Ą─ųžę¬▀zųĘ╚║ĪŻ1984─Ļ╬─╬’Ųš▓ķĢr(sh©¬)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼╣▓ėą▀zųĘ║═─╣╚║35╠ÄĪŻą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·▀zųĘ1╠ÄŻ¼╬„ų▄▀zųĘ1╠ÄŻ¼¢|ų▄▀zųĘ22╠ÄŻ©Ųõųą2╠ÄĄ³ē║į┌ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·Ąžīėų«╔ŽŻ®Īó─╣╚║3╠ÄŻ¼╬„Øhų┴╦╬┤·▀zųĘ8╠ÄĪŻęį±T╝ę║■×ķĮńŻ¼Ęų×ķ¢|Īó╬„ā╔ģ^(q©▒)Ż║¢|ģ^(q©▒)×ķš┬╚A┼_(t©ói)▀zųĘĪŻęį²ł×│Ę┼·Ś┼_(t©ói)║╗═┴┼_(t©ói)╗∙×ķųąą─Ż¼ė╔Ę┼·Ś┼_(t©ói)ĪóÓŹ╝ę║■Īó╦«š┬┼_(t©ói)Īó║╔╗©┼_(t©ói)Īó³S╝ę┼_(t©ói)Īóäó╝ę┼_(t©ói)Īóš┬╝ę┼_(t©ói)ĪóÓŹ╝ę┼_(t©ói)Ą╚▀zųĘą╬│╔ę╗éĆ(g©©)▀zųĘ╚║Ż¼┐é├µĘe╝s6000╚fŲĮĘĮ├ūĪŻŲõųąĘ┼·Ś┼_(t©ói)▀zųĘĖ▀ė┌ų▄ć·Ąž├µ2Ī½4├ūŻ¼├µĘe╝s4╚fŲĮĘĮ├ūŻ¼╬─╗»īė║±1.5Ī½4├ūĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

64ĪóÓŹ╣½╦■

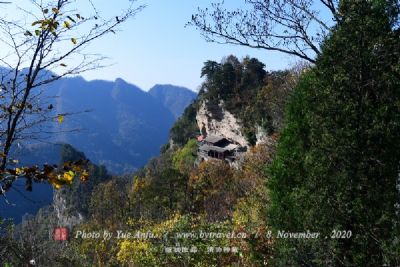

ĪĪĪĪÓŹ╣½╦■įŁ├¹┤╗╔Į╦■Ż¼╬╗ė┌ÓŹ╣½╦■µé(zh©©n)¢|╝s300├ūĄ─╠½░ū║■×IĪŻ╠¢(h©żo)ĘQȧ¢|Ą┌ę╗╦■ĪŻ1985─Ļ▒╗║■▒▒╩Ī┴ą×ķųž³c(di©Żn)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ┤╦╦■╩»╗∙┤u╔ĒŻ¼Ė▀19.74├ūŻ¼Ų▀īė░╦ĮŪ├▄ķ▄╩ĮŻ¼ė├10ėÓĘNą═╠¢(h©żo)Ą─┤u║═9ĘNą═╠¢(h©żo)Ą─═▀ų■│╔ĪŻĄūīėų▄ķL(zh©Żng)18.5├ūŻ¼ē”║±1.05├ūŻ¼Ė▀3├ūŻ¼ī”(du©¼)ĮŪā╚(n©©i)┐š3.8├ūŻ¼│╔ÕF¾wą╬ĪŻā╚(n©©i)ėą╚²īė─ŠśŪų┴ĒöŻ¼├┐īė░▓ėą╔±Ž±╣®ņļŻ¼═Ōē”š²▒┌ŪČėą╣┼śŃ╗©╝yłD░ĖŻ¼Ė„īėė╔▓╗═¼╩ĮśėĄ─┴┴¦ŪÓ═▀õü╔wŻ¼Ēö▓┐×ķ║∙╠Ją╬╚²╝ē(j©¬)Ń~ĶT╦■ĒöŻ¼×ķć°ā╚(n©©i)║▒ęŖĪŻŃ~Ēöė╔░╦ŚlŃ~µ£ŽĄų┴░╦ĮŪŻ¼├┐ĮŪ«a(ch©Żn)Ą§ŌÅĪŻ░╦ĮŪ┤╣Æņų°Įµ£Ż¼├┐ĮŪæęėąūŽŃ~Ą§ŌÅŻ¼ė÷ėą╬ó’L(f©źng)Ę„▀^Ż¼░l(f©Ī)│÷ŪÕ┤ÓÉéČ·Ą─’L(f©źng)ŌÅ┬ĢŻ¼╠╚╚¶ę╗╚╦-▀@╝┼ņo░▓ųkĄ─Ģńę░ųąŻ¼ņo┬Ā’L(f©źng)ŌÅŻ¼Ę┬Ę╠ņ╗[ų«ę¶ĪŻ╦■╔ĒŪÓ╗ęŻ¼╝s20Č╚āAą▒ĪŻę“┤╦ėąČ§¢|Ī░▒╚╦_ą▒╦■Ī▒ų«ĘQĪŻ┤╦╦■╩╝Į©ė┌╬Õ┤·║¾Ģx╠ņĖŻ─ĻķgŻ©936Ī¬941─ĻŻ®Ż¼├„ą¹─Ļķg╔«╚╦ąąŃīį┌įŁųĘųžĮ©Ż¼├„│╔╗»╚²─ĻŻ©14ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

65ĪóĖ▀╝ę╗©╬▌

ĪĪĪĪĖ▀╝ę╗©╬▌Ė▀╝ę╗©╬▌╬╗ė┌┤©ĪóĻāĪóȧ╚²╩ĪĮ╗Įń╠ÄĄ─ų±╔Į┐hų±Ų║Ól(xi©Īng)ĮŌ╝ę£Ž┤Õ1ĮMĄ─░ū±R╔Į░ļ╔ĮŲ┬╔ŽĪŻĮ©ė┌ŪÕ│»ųąŲ┌Ż¼Į©ų■├µĘe1066.34ŲĮĘĮ├ūŻ¼¼F(xi©żn)ėą┤Õ├±12æ¶38╚╦ĪŻū°▒▒│»─ŽĄ─Ė▀╝ę╗©╬▌Ż¼├µķ¤Ų▀ķgŻ¼ę╗▀M(j©¼n)╚²ųžā╔╠ņŠ«╦─║Žį║▓╝ŠųŻ¼Ū░░ļ▓┐Ęų┤u╩»─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼║¾░ļ▓┐Ęųęį═┴─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)×ķų„Ż¼Ū░Ą═║¾Ė▀Ż¼śŪ╔ŽśŪŽ┬Ż¼Õe(cu©░)┬õėąų┬ĪŻčž┤¾ķTŪ░╩«╚²╝ē(j©¬)ŪÓ╩»┼_(t©ói)ļA╩░╝ē(j©¬)Č°╔ŽŻ¼ėŁ├µČ°üĒĄ─╩Ū▀x▓─Š½┴╝ĪóŠ½Ą±╝Ü(x©¼)┐╠Ą─░╦ūųķTśŪŻ¼┤¾ÜŌ░§ĒńĪŻÅ─┤¾ķTķ_╩╝Ż¼į║ā╚(n©©i)Ą─┤uĪó╩»Īó─ŠĄ±┐╠╣ż╦ćŠ½ŲĘ▒╚▒╚Įį╩ŪŻ¼╝■╝■é„╔±ĪŻÅ─┤uĄ±ķTśŪĄĮ┤¾└Ē╩»Ą±ķTÖæĪóķT╣─ĪóķTĶ╩ĪóķT├╝Īóų∙ĄA(ch©│)Ż¼ĄĮš²├µ═Ōē”╔ŽŪÓ╩»Ą±┐╠Ą─Ī░ĖŻĪ▒ĪóĪ░ĄōĪ▒ĪóĪ░ē█Ī▒ĪóĪ░Ž▓Ī▒┤░æ¶Ż¼ĄĮį║ā╚(n©©i)─ŠĄ±Ą─ķTĪó┤░Īóæ¶Īó╔╚Īóķ▄░ÕĪóų∙Ņ^Ą╚Ą╚Ż¼Š½Ą±╝Ü(x©¼)ū┴Ż¼╝╝Ę©ŗ╣╩ņŻ¼Ą±┐╠╝╚ėąłAĄ±Īó═ĖĄ±Ż¼▀ĆėąĖ▀ĖĪĄ±Īó£\ĖĪĄ±Ż¼ŠĆŚl┴„Ģ│Ż¼įņą═Ė„«ÉŻ¼ą╬╔±╝µ?zh©©n)õŻ¼Ķ“Ķ“╚ń╔·Ż¼┴Ņ╚╦┴„▀B═³ĘĄĪŻĄ±┐╠łD░Ė▀xĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

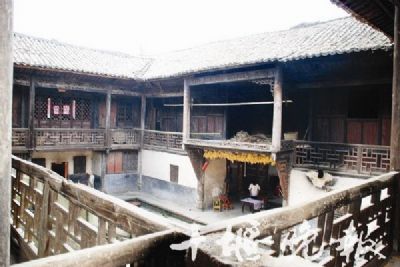

66Īó┤¾žSé}

ĪĪĪĪ┤¾žSé}╬╗ė┌Óy┐h│ŪĻP(gu©Īn)µé(zh©©n)▒▒ķT╔ńģ^(q©▒)Ż¼ØhĮŁ▒▒░ČĄ─▒▒Ų┬ŹÅĄž╬„▓┐ĪŻ╩╝Į©ė┌├„│╔╗»╩«╚²─Ļ(1477─Ļ)Ż¼ī┘Ė«ų╬ć°╝ę╝Zé}ĪŻ├„╚fÜv╦─╩«ę╗─ĻŻ©1613─ĻŻ®Ż¼ė╔ė┌╦«╗╝Ė─Į©ė┌¼F(xi©żn)ųĘĪŻŪÕ═¼ų╬į¬─ĻŻ©1862─ĻŻ®Ż¼į┌╠½ŲĮ▄Ŗ╣ź┤“Óy┐hĄ─æ(zh©żn)üyųąć└(y©ón)ųž╩▄ōpŻ¼╣ŌŠwŠ┼─ĻŻ©1883─ĻŻ®ųžĮ©Ż¼├±ć°Ģr(sh©¬)Ų┌×ķ┐hĖ«╝»ųąé}Ż¼Į©ć°│§Ų┌Ż¼▒╗┤_Č©×ķųąčļ╝ZÄņÓy┐hĄ┌ę╗ĘųÄņĪŻ┤¾žSé}¼F(xi©żn)┤µę╗ū∙ų„é}║═ā╔ū∙Ė▒é}Ż¼ė╔ų„Į©ų■ĪóĮ©ų■═Ōł÷(ch©Żng)ĄžŻ¼ęį╝░ć·ē”╗∙ųĘĮM│╔ĪŻ╚²é}│╩ŲĘūų┼┼┴ąŻ¼ų„é}į┌─ŽŻ¼ū°─Ž│»▒▒Ż¼1╠¢(h©żo)Ė▒é}į┌╬„Ż¼ū°╬„│»¢|Ż¼į┌ų„é}Ą─╬„▓┐ĪŻ2╠¢(h©żo)Ė▒é}į┌▒▒Ż¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼┼cų„é}ŽÓī”(du©¼)ĪŻĮ©ų■├µĘe┐éėŗ(j©¼)1129ŲĮĘĮ├ūŻ¼š╝Ąž├µĘe12000ŲĮĘĮ├ūĪŻĮY(ji©”)śŗ(g©░u)×ķŪÕ╦«ŪÓ┤uē”¾w╝ė─Š╬▌╝▄,ā╚(n©©i)▓┐ĖĮėą┐╔ūįė╔▓ąČ╝ė£pĄ─Ę└│▒─Š▓Õ░Õē”Ż¼─ŠķTķlĪó─ŠķTĪŻé}ā╚(n©©i)Ąž├µ×ķ─ŠĄž░ÕŻ¼ŠÓīŹ(sh©¬)═┴Ąž├µ╝s×ķ1├ūĪŻų„é}ķL(zh©Żng)35├ūŻ¼īÆ15├ūĪŻ╬▌╝▄×ķųžķ▄╦─Ų┬╗ę═▀ĒöĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

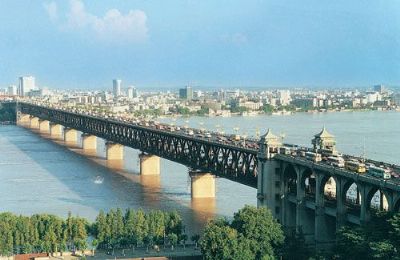

67ĪóķL(zh©Żng)Ļ¢╚╦▀zųĘ

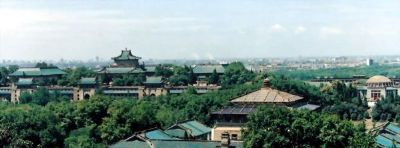

ĪĪĪĪķL(zh©Żng)Ļ¢╚╦▀zųĘ╬╗ė┌ķL(zh©Żng)Ļ¢═┴╝ęūÕūįų╬┐h┤¾č▀Ól(xi©Īng)ńŖ╝ę×│┤ÕŻ¼ŠÓķL(zh©Żng)Ļ¢²łų█Ų║┐h│Ū45╣½└’Ż¼ŠÓĮ±19╚f─ĻŪ░Ą─╣┼╚╦ŅÉ╗»╩»Š═│÷═┴ė┌▀@└’Ż¼Ī░ķL(zh©Żng)Ļ¢╚╦Ī▒Ą─░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼ūC├„į┌▀h(yu©Żn)╣┼Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼ķL(zh©Żng)Ļ¢Š│ā╚(n©©i)Š═ęčėą╚╦ŅÉ╔·┤µ╗Ņäė(d©░ng)ĪŻ¬ź▀zųĘ×ķę╗║Ż░╬╝s1300├ūĄ─Č┤č©ĪŻČ┤┐┌Ė▀╝s2├ūŻ¼ķ¤╝s6├ūŻ¼ŲĮ├µ│╩▓╗ęÄ(gu©®)ätĀŅĪŻ╗»╩»Č┤│╩ā╔▀ģĘų▓╝ų«ä▌(sh©¼)Ż¼ę╗ū¾ę╗ėęŻ¼ę╗éĆ(g©©)āAą▒Ż¼ę╗éĆ(g©©)╔įŲĮų▒ĪŻ1956─ĻęįüĒŽ╚║¾į┌▀@└’░l(f©Ī)¼F(xi©żn)┴╦╚╦ŅÉ╔ŽŅM╣Ū║═č└²X╝░╣▓┤µĄ─╣┼╝╣ūĄäė(d©░ng)╬’Ą╚╗»╩»Ż¼ŲõųąĪ░ķL(zh©Żng)Ļ¢╚╦Ī▒╗»╩»╩Ūį┌▌^āAą▒Ą─Č┤ųą░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─ĪŻų¬ūR(sh©¬)µ£ĮėŻ║Ī░ķL(zh©Żng)Ļ¢╚╦Ī▒╩Ū╬ęć°ķL(zh©Żng)ĮŁęį─ŽūŅįń░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─▀h(yu©Żn)╣┼╚╦ŅÉų«ę╗ĪŻ┘Z╠mŲ┬Į╠╩┌į┌ĪČķL(zh©Żng)Ļ¢╚╦╗»╩»╝░╣▓╔·Ą─▓Ė╚ķäė(d©░ng)╬’╚║ĪĘę╗╬─ųąšfŻ║Ī░Ī«ķL(zh©Żng)Ļ¢╚╦Ī»Ą─░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼▓╗āHĮoĮŁ─Žäė(d©░ng)╬’╚║į÷╝ė┴╦ą┬Ą─ĘNī┘Ż¼▓ó×ķĄžīėĄ─äØĘų╠ß│÷┴╦ą┬Ą─ūCō■(j©┤)Ż¼═¼Ģr(sh©¬)Įo╚╦ŅÉ▒Š╔ĒĄ─Ęų▓╝┼cč▌╗»╠ß╣®┴╦ą┬Ą─┘Y┴ŽĪ▒ĪŻĪ░ķL(zh©Żng)Ļ¢╚╦Ī▒Ą─å¢╩└Ż¼šf├„┴╦ķL(zh©Żng)ĮŁ┴„ė“ęį─ŽĄ─ÅVķ¤ĄžÄ¦ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

68ĪóėĒóąąīm

ĪĪĪĪėĒóąąīm╬╗ė┌╬õØh╩ąØhĻ¢ģ^(q©▒)Ž┤±RķL(zh©Żng)Įų86╠¢(h©żo)Ż¼ØhĻ¢²ö╔Į¢|┬┤Ą─ėĒ╣”┤ē╔ŽŻ¼╩╝Į©ė┌─Ž╦╬ĮB┼d─ĻķgŻ©1131Ī½1162─ĻŻ®Ż¼¼F(xi©żn)┤µĮ©ų■Į©ė┌ŪÕ═¼ų╬╚²─ĻŻ©1864─ĻŻ®ĪŻ╩Ūę╗╠Ä×ķ╝o(j©¼)─Ņ┤¾ėĒČ°Į©Ą─╣┼Į©ų■╚║Ż¼░³└©ėĒóąąīm╝░ėĒ▒«═żĪó│»ū┌═żĪó╔ĮķTĪó│■▓©═żĪó▒«┐╠ĪŻš¹éĆ(g©©)Į©ų■╚║š╝Ąž10,009ŲĮĘĮ├ūĪŻėĒóąąīm│╩║Žį║╩Į▓╝ŠųŻ¼├µĘe×ķ380ŲĮĘĮ├ūŻ¼ė╔┤¾ĄŅĪóŪ░ĄŅĪóū¾ėę└╚ÅTĪó╠ņŠ«Ą╚śŗ(g©░u)│╔į║┬õ╩ĮĮ©ų■ĪŻ┤¾ĄŅ├µķ¤╚²ķgĪó▀M(j©¼n)╔Ņ╦─ķgŻ¼╬▌├µ╔wąĪŪÓ═▀ĪŻėĒ▒«═ż├µķ¤3.6├ūŻ¼╩»ų∙Īó─Šśŗ(g©░u)╝▄Ż¼ęį16öĆ╚²▓╚ČĘ¢Ē│ą═ą═żĒöŻ¼╔Ž╔w╗ę═▓═▀ĪŻ═żūėš²ųąŻ¼śõ┴óā╔ēKėĒ▒«ĪŻ│»ū┌═ż×ķ┴∙ĮŪöĆ╝ŌĒö╩ĮĮ©ų■ĪŻ¤oČĘ¢ĒŻ¼ŪÓ═▀’wķ▄ĪŻ│■▓©═ż×ķ╔╚ą╬ŲĮ├µą¬╔ĮŠĒ┼’Ēö╩Į┼»═żĪŻŪG│■ą█’L(f©źng)▒«┐éĖ▀3.8├ūŻ¼įŲ╝y▒«Ņ~ĪŻą▐┐śę╗ą┬Ą─ėĒóąąīmŻ¼╩Ū╬õØhĄžģ^(q©▒)¼F(xi©żn)┤µ▓╗ČÓĄ─Š▀ėą┤·▒ĒąįĄ─ŪÕ┤·─Šśŗ(g©░u)Į©ų■Ż¼š╝Ąž├µĘe×ķ380ŲĮĘĮ├ūŻ¼ė╔┤¾ĄŅĪóŪ░ĄŅĪóĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

69Īó└ŅüĒ║Ó┐╣ŪÕ▀zųĘ

ĪĪĪĪ└ŅüĒ║Ó┐╣ŪÕ▀zųĘų„ę¬Ęų▓╝ė┌┼d╔Į┐h³S╝Zµé(zh©©n)Īó─ŽĻ¢µé(zh©©n)Īó╣┼Ę“µé(zh©©n)ĪóŹ{┐┌µé(zh©©n)ę╗ĦĪŻ└ŅüĒ║Ó▓┐į┌┤╦±v▄Ŗ══╠’┼cŪÕ▄Ŗī”(du©¼)┐╣Ż¼┴¶Ž┬Ą─▀z█E▀z╬’ų„ę¬ėą17éĆ(g©©)│Ūš»Ż©║┌╗óė^ĪóŲÕ▒Pł║Īóš»ÄXĪóÅł╝ę×│Īóė^╝Ō╔ĮĪóčÓūėš»ĪóŚŅ╝ęš»ĪóĮń┼Ųł║š»Īó║·╝ę×│š»ĪóķL(zh©Żng)Ų║°P╗╦š»Īó└Žš»ūėĪóŚŅ╝ę?gu©®)Xš»Īóīó▄Ŗš»Īó│Ūē”░³Īó░┘│Ū▀zųĘĄ─ę╗Ą└│ŪĪóČ■Ą└│Ū║═ą┬│ŪŻ®║═7éĆ(g©©)Č┤š»Ż©š»ūėČ┤ĪóŽ╔²łČ┤ĪóŪÓ²łš»ĪóĖ╔²łČ┤ĪóĄ╬╦«ÄrĪó╔ŅČ╔║ėČ┤Īó└źį¬╔ĮČ┤Ż®Ż¼ęį╝░░┘č“š»æ(zh©żn)║ŠĪó┬õ▓Į║ė║Š£ŽĪóŲ▀▓Į░ļ╣┼Ą└▀zųĘĪóš©ūėÄXś“Īó░┘č“ś“Īó░┘│ŪÅł╝ę×│ś“Īó╩źĄ█ąąīm▀zųĘĪó╩źĄ█ąąīmų«▒«Īó┼┌┼_(t©ói)Īó▓t═¹┼_(t©ói)Īó³c(di©Żn)¤¶┼_(t©ói)Īó├®┬┤╔ĮŠ«Īó├®┬┤╔Įč▀ĖC│žĪó╩»ĒįĖCĄ╚▀zųĘĪŻĒśų╬Č■─ĻŻ©1645─ĻŻ®Ż¼└Ņūį│╔æ(zh©żn)╦└║¾Ż¼└ŅüĒ║ÓĖ·ļS└Ņ▀^ĪóĖ▀ę╗╣”Ą╚┤¾Ēś▄Ŗų„īó┬ō(li©ón)├„┐╣ŪÕŻ¼└ŅĪóĖ▀č│ļy║¾Ż¼└ŅüĒ║Ó┬╩öĄ(sh©┤)╚f▓┐▒Ŗ╚ļ┤©Īóȧ▀ģŠēŻ¼┼c║┬?li©ón)uŲņĪóäó¾w╝āĢ■(hu©¼)ĤŻ¼ĮM│╔┴╦┘ń¢|╩«╚²╝ęŻ¼ė┌Ēśų╬░╦─ĻŻ©1ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

70Īó╬õØhķL(zh©Żng)ĮŁ┤¾ś“

ĪĪĪĪ╬õØhķL(zh©Żng)ĮŁ┤¾ś“╬╗ė┌╬õØh╩ąā╚(n©©i)ĪŻ┤¾ś“ÖM┐ńė┌╬õ▓²╔▀╔Į║═ØhĻ¢²ö╔Įų«ķgĪŻ╩Ū╬ęć°į┌╚f└’ķL(zh©Żng)ĮŁ╔Žą▐Į©Ą─Ą┌ę╗ū∙ĶF┬ĘĪó╣½┬Ęā╔ś“ĪŻ╚½ś“┐éķL(zh©Żng)1670├ūŻ¼Ųõųąš²ś“1156├ūŻ¼▒▒░Čę²ś“303├ūŻ¼─Ž░Čę²ś“211├ūĪŻÅ─╗∙Ąūų┴╣½┬Ęś“├µĖ▀80├ūŻ¼Ž┬īė×ķĶF┬Ęś“Ż¼īÆ14.5├ūŻ¼ā╔┴ą╗▄ć┐╔═¼Ģr(sh©¬)ī”(du©¼)ķ_ĪŻ╔Žīė×ķ╣½┬Ęś“ĪŻīÆ╝s20├ūŻ¼×ķ4▄ćĄ└ĪŻś“╔Ē×ķ╚²┬ō(li©ón)▀B└m(x©┤)ś“┴║Ż¼├┐┬ō(li©ón)3┐ūŻ¼╣▓8Čš9┐ūĪŻ├┐┐ū┐ńČ╚×ķ128├ūŻ¼ĮK─ĻŠ▐▌å║Įąą¤oūĶĪŻš²ś“Ą─ā╔Č╦Į©ėąŠ▀ėą├±ūÕ’L(f©źng)Ė±Ą─ś“Ņ^▒żŻ¼Ė„Ė▀35├ūŻ¼Å─Ąūīė┤¾Ådų┴Ēö═żŻ¼╣▓7īėŻ¼ėąļŖäė(d©░ng)╔²ĮĄ╠▌╣®╚╦╔ŽŽ┬ĪŻĖĮī┘Į©ų■║═Ė„ĘNčb’ŚŻ¼Š∙śOģf(xi©”)š{(di©żo)Š½├└Ż¼š¹ū∙┤¾ś“«É│Ż║ĻéźĪŻ╚¶Å─Ąūīėū°ļŖäė(d©░ng)╔²ĮĄ╠▌┐╔ų▒Įė╔Ž┤¾ś“╣½┬Ęś“├µģóė^Ż¼▀h(yu©Żn)═¹╦─├µŻ¼š¹éĆ(g©©)╬õØh╚²µé(zh©©n)▀B│╔ę╗¾wŻ¼╩╣╚╦ą─Ģń╔±Ō∙Ż¼ĖĪŽļ┬ō(li©ón)¶µŻ¼šµ╩ŪĪ░ę╗ś“’w╝▄─Ž▒▒Ż¼╠ņēqūā═©═ŠĪ▒ĪŻ╬õØhķL(zh©Żng)ĮŁ┤¾ś“╬╗ė┌╬õØh╩ąØhĻ¢²ö╔Į║═╬õ▓²╔▀╔Įų«ķgĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

71Īó│■╝o(j©¼)─Ž╣╩│Ū

ĪĪĪĪæ(zh©żn)ć°Ģr(sh©¬)Ų┌│■ć°Č╝│Ū▀zųĘŻ¼ę▓ĘQĪ░█½Ī▒Č╝ĪŻ╬╗ė┌║■▒▒╩ĪŪGų▌╩ąŪGų▌ģ^(q©▒)╝o(j©¼)─Žµé(zh©©n)─ŽŻ¼├µĘe╝s1600╚fŲĮĘĮ├ūŻ¼╩Ū«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)│■ć°Ą─š■ų╬ĪóĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)Īó╬─╗»ųąą─Ż¼ę▓╩Ū─ŽĘĮĄ─Ą┌ę╗┤¾Č╝Ģ■(hu©¼)ĪŻ20╩└╝o(j©¼)50─Ļ┤·ķ_╩╝š{(di©żo)▓ķŻ¼1965─Ļ╝░ęį║¾ČÓ┤╬┐▒▓ņŻ¼1975─Ļ▀M(j©¼n)ąą┴╦▌^┤¾ęÄ(gu©®)─ŻĄ─░l(f©Ī)Š“ĪŻ│ŪųĘŲĮ├µ│╩▓╗ęÄ(gu©®)ätĘĮą╬Ż¼¢|╬„ķL(zh©Żng)╝s4.5╣½└’Ż¼─Ž▒▒īÆ╝s3.5╣½└’ĪŻ│Ūį½║╗ų■Ż¼ĄūīÆ30Ī½40├ūŻ¼ĒöīÆ10Ī½20├ūŻ¼ÜłĖ▀╝s6├ūĪŻ│Ūį½╔ŽėąŲ▀╠Ä│ŪķT▀zųĘĪŻ│Ūį½═Ōėąūo(h©┤)│Ū║ė▀z█EĪŻ│Ūā╚(n©©i)▒Ż┤µėą┤¾┴┐╗ę┐ėĪóę▒ĶT▀z█EĪóĮ©ų■▀z█EĪó400ėÓ┐┌╦«Š«Īó│╔┼┼Ą─ĖGųĘĪŻūŅųžę¬Ą─ėą84ū∙║╗═┴┼_(t©ói)╗∙Ż¼ūŅ┤¾Ą─ķL(zh©Żng)╝s130├ūŻ¼īÆ╝s100├ūĪŻų„ę¬Ęų▓╝į┌¢|─Ž▓┐Īó¢|▒▒▓┐Īó╬„─Ž▓┐Īó╬„▒▒▓┐╦─éĆ(g©©)ģ^(q©▒)ė“ĪŻ¢|─Ž▓┐ėą61ū∙┼_(t©ói)╗∙Ż¼ėąĄ─ŽÓŠÓāH5├ūŻ¼Ūę░┤ę╗Č©ęÄ(gu©®)┬╔┼┼┴ąŻ¼ų▄ć·ėą║▄║±Ą─═▀Ą[īėŻ¼×ķ╝o(j©¼)─Ž│ŪĄ─īmĄŅģ^(q©▒)ĪŻŲõ▒▒Īó¢|▓┐ęč╠Į│÷īm│Ūē”╗∙Ż¼īÆ╝s10├ūĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

72Īó║■▒▒╩Ī┴ółDĢ°^┼fųĘ

ĪĪĪĪ║■▒▒╩Ī┴ółDĢ°^┼fųĘ╬╗ė┌╬õØh╩ą╬õ▓²ģ^(q©▒)╬õń¾┬Ę45╠¢(h©żo)ĪŻ║■▒▒╩Ī┴ółDĢ°^╩╝Į©ė┌ŪÕ╣ŌŠw╚²╩«─ĻŻ©1904─ĻŻ®Ż¼ė╔Åłų«Č┤ų„│ųäō(chu©żng)▐kŻ¼«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)^ųĘįO(sh©©)ė┌╬õ▓²╠m┴ĻĮų╬„é╚(c©©)Ż©Į±ĮŌĘ┼┬ĘŻ®Ż╗1908─Ļ▀w╚ļ╠m┴ĻĮų¢|é╚(c©©)įŁ▓®╬─Ģ°į║ąŻ╔߯©Į±╬õ▓²ģ^(q©▒)-Ż®Ż╗1934─Ļ2į┬Ż¼╩Īš■Ė«øQČ©╗IĮ©ą┬^Ż¼═¼─Ļ6į┬Ż¼▀xųĘ╬õ▓²╔▀╔Į▒¦▒∙╠├Ž┬┐šĄžŻ©╝┤¼F(xi©żn)ųĘŻ®ĪŻ1935─Ļ10į┬1╚šŻ¼ą┬^Ąņ╗∙Ż¼1936─Ļ7į┬Į©│╔Ż¼Į©ų■├µĘe2572ŲĮĘĮ├ūŻ¼ė╔į¼╚╠®ĀIįņÅS│ąĮ©ĪŻ1938─Ļ╬õØhĢ■(hu©¼)æ(zh©żn)Ų┌ķgŻ¼┼fųĘ╩Ūć°├±š■Ė«▄Ŗ╩┬╬»åTĢ■(hu©¼)╦∙į┌ĄžĪŻłDĢ°^×ķę╗ū∙Ąõą═Ą─ųąć°é„Įy(t©»ng)Å═(f©┤)┼d╩ĮĮ³┤·Į©ų■Ż¼Ųõā╚(n©©i)▓┐×ķõōĮŅ╗ņ─²═┴ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼Č°═Ōą╬ätśOŠ▀é„Įy(t©»ng)Į©ų■╠ž³c(di©Żn)Ż¼ą¬╔Į┴┴¦═▀┤¾╬▌ĒöŻ¼▒╠═▀’wķ▄Ż¼ķ▄Ž┬įO(sh©©)ėą╩»┘|(zh©¼)Ą─ČĘ╣░Īó┴║Ķ╩įņą═śŗ(g©░u)╝■Ż╗Č°į┌┴ó├µ0¼F(xi©żn)Ą─▒┌ų∙Īóķ▄┐┌ŠĆ─_Ą╚į¬╦žŻ¼ėųĘ┤ė││÷╬„ĘĮą╬╩ĮĄ─╚┌╚ļĪŻłDĢ°^ų„śŪ×ķ═╣ūųą╬Ż¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼š²┴ó├µųąķg×ķ╚²ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

73Īó╝t░▓Ų▀└’Ų║Ė’├³┼fųĘ

ĪĪĪĪ╝t░▓Ų▀└’Ų║Ė’├³┼fųĘį┌║■▒▒╩Ī¢|▒▒▓┐┼c║ė─Ž╩Ī¢|─Ž▓┐Į╗ĮńĄ─║■▒▒╩Ī╝t░▓┐hŻ©įŁ³S░▓┐hŻ®Ż¼╬╗ė┌ŠÓ╝t░▓┐h│Ū25╣½└’Ą─┤¾äe╔Į─Ž┬┤ĪŻĢr(sh©¬)┤·1926Ī½1927─ĻĪŻ╬╗ė┌┤¾äe╔Į─Ž┬┤Ż¼║■▒▒╩Ī╝t░▓┐hŲ▀└’Ų║µé(zh©©n)Īó╠┤śõŹÅÓl(xi©Īng)ĪŻ╩ŪĄ┌Č■┤╬ć°ā╚(n©©i)Ė’├³æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ģr(sh©¬)Ų┌ųžę¬Ą─Ė’0ō■(j©┤)ĄžĪŻ1927─Ļ9į┬Ż¼0³S░▓┐h╬»į┌Ų▀└’Ų║╬─▓²īmš┘ķ_Ģ■(hu©¼)ūhŻ¼é„▀_(d©ó)0ųąčļĪ░░╦Ų▀Ī▒Ģ■(hu©¼)ūhŠ½╔±Ż¼ĮM┐ŚĪ░Š┼į┬-Ī▒ĪŻ═¼─Ļ11į┬Ż¼0╚╦ģŪ╣Ō║ŲĪó┤„┐╦├¶Īó▓▄īW(xu©”)┐¼Ą╚į┌┤╦│╔┴ó³SŻ©░▓Ż®┬ķŻ©│ŪŻ®Ų┴xąąäė(d©░ng)ųĖō]▓┐Ż¼ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)³S░▓Īó┬ķ│Ūā╔┐h▐r(n©«ng)├±┼eąą╬õčb-Ż¼ę╗┼e╣ź┐╦³S░▓┐h│ŪĪŻ│╔┴ó┴╦³S░▓┐h▐r(n©«ng)├±Ė’├³š■ÖÓ(qu©ón)Ż¼▓óĮ©┴ó┴╦ųąć°╣ż▐r(n©«ng)Ė’├³▄Ŗȧ¢|▄ŖĪŻ1928─Ļų┴1929─ĻŽ╚║¾Į©┴ó┴╦ȧįź▀ģĪóįź¢|─ŽĪó═Ņ╬„╚²éĆ(g©©)Ė’0ō■(j©┤)ĄžŻ¼ķ_š╣┴╦═┴ĄžĖ’├³ĪŻ1930─Ļ4į┬Ż¼╚²éĆ(g©©)Ė’0ō■(j©┤)Ąž┬ō(li©ón)│╔ę╗Ų¼Ż¼ĮM│╔ȧįź═ŅĖ’0ō■(j©┤)ĄžŻ¼Ų▀└’Ų║▒╗Ė─├¹×ķĪ░┴ąīÄ╩ąĪ▒Ż¼│╔×ķĖ∙ō■(j©┤)ĄžĄ─ųžę¬ĮM│╔▓┐ĘųĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ╬õØhųąčļ▄Ŗ╩┬š■ų╬īW(xu©”)ąŻ┼fųĘ╬╗ė┌╬õ▓²ĮŌĘ┼┬Ę259╠¢(h©żo)Ż¼╝┤¼F(xi©żn)║■▒▒╬õ▓²īŹ(sh©¬)“×(y©żn)ąĪīW(xu©”)į║ā╚(n©©i)Ż¼╩ŪįŁŪÕĪ░ā╔║■Ģ°į║Ī▒Ąžė“ĪŻ╬õØhųąčļ▄Ŗ╩┬š■ų╬īW(xu©”)ąŻ╩Ū┤¾Ė’├³Ģr(sh©¬)Ų┌Ż©Ą┌ę╗┤╬ć°╣▓║Žū„Ż®Ż¼ć°╣▓ā╔³h×ķ┼ÓB(y©Żng)ć°├±Ė’├³╚╦▓┼Č°║Ž┴”äō(chu©żng)▐kĄ─Ė▀Ą╚▄Ŗ╩┬į║ąŻŻ¼ļ`ī┘ė┌ć°├±³hųąčļ▄Ŗ╩┬╬»åTĢ■(hu©¼)ĪŻ┼fųĘš╝Ąž├µĘe1.4╚fŲĮĘĮ├ūĪŻĮ©ų■╔ą┤µ╚²ŚØ┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ŲĮĘ┐ĪŻ¬ź1926─Ļ10į┬Ż¼▒▒Ęź▄Ŗ╣ŌÅ═(f©┤)╬õØhĪŻ×ķėŁĮėĖ’├³┤¾░l(f©Ī)š╣Ż¼ØMūŃš■ų╬Īó▄Ŗ╩┬╚╦▓┼Ą─ąĶ꬯¼ć°├±³hųąčļŽ╚øQČ©įO(sh©©)š■ų╬ė¢(x©┤n)ŠÜ░ÓŻ¼║¾Ė─▐kųąčļ▄Ŗ╩┬š■ų╬īW(xu©”)ąŻŻ©³SŲę▄ŖąŻŻ®š■ų╬┐ŲĪŻąŻųĘČ©į┌╬╗ė┌╬õ▓²╬─▓²ķTĪóŲĮ║■ķTų«ķgĄ─ā╔║■Ģ°į║┼fųĘĪŻ1927─Ļ1į┬19╚šĖ─├¹×ķųąčļ▄Ŗ╩┬š■ų╬īW(xu©”)ąŻŻ©³SŲę▄ŖąŻŻ®╬õØhĘųąŻŻ¼╚įė╔╩YĮķ╩»ō·(d©Īn)╚╬ąŻķL(zh©Żng)ĪŻÉ┴┤·ėó╚╬┐éš■ų╬Į╠╣┘Ż¼╠m“v“į╚╬┐é▄Ŗ╩┬Į╠╣┘ĪŻ2į┬12╚šš²╩Įķ_īW(xu©”)Ż¼╦╬æc²gĪóīO┐ŲĪóģŪė±š┬ĪóČŁ▒ž╬õĄ╚│÷Ž»ķ_īW(xu©”)ĄõČYĪŻ3į┬10╚šŻ¼ć°├±³hČ■ī├╚²ųąĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

75Īó│Ó▒┌─”č┬╩»┐╠

ĪĪĪĪ│Ó▒┌┤ēŅ^┼RĮŁæęč┬╔ŽŻ¼ėą╩»┐╠Ī░│Ó▒┌Ī▒Č■ūųĖ„ķL(zh©Żng)150└Õ├ūĪóīÆ104└Õ├ūŻ¼ŽÓé„╩Ūų▄ĶżŲŲ▓▄║¾Ż¼ę╗Ģr(sh©¬)┼dŲŻ¼ō]ä”į┌╩»╔Ž┐╠Ž┬Ż¼Ą½ō■(j©┤)ūų¾w┐╝ūCŻ¼«ö(d©Īng)╩Ū--╦∙Ģ°ĪŻ▒▒╦╬╬─╚╦ųxĄ³╔Įį°┬Ę▀^┤╦ĄžŻ¼į┌╦¹Ą─Ī░│Ó▒┌įŖĪ▒ą“ųąšfŻ║Ī░ėĶÅ─ĮŁŽ─╦▌Č┤═źŻ¼ų█▀^Ųč█▀Ż¼ęŖ╩»╔ŽėąĪ«│Ó▒┌Ī»Č■ūųŻ¼Ųõ▒▒░Čį╗ק┴ųŻ¼ų┴Į±═┴╚╦Ė¹ĄžŻ¼Ą├╝²┤žķL(zh©Żng)ėÓ│▀Ż¼╗“Ą├öÓśīš█Ļ¬Ż¼Ųõ×ķų▄ĶżŲŲ▓▄▓┘▒°╠Ĥoę╔ĪŻĪ▒├„│»═§ĘŅ┼╝▀^│Ó▒┌Ż¼Ņ}Į^Šõā╔╩ūė┌╩»╔ŽįŲŻ║Ī░│Ó▒┌ÖMč┬Ņ½┤¾ĮŁŻ¼ų▄Ķżė┌┤╦ŲŲ▓▄└╔Ż¼╠ņ╣½ęčČ©╚²╣½ä▌(sh©¼)Ż¼┐╔ć@0ą█▓╗ūį┴┐ĪŻ├ŽĄ┬ą█ą─īŹ(sh©¬)ÓóģŪŻ¼╗╩╠ņ╬┤┐Ž╦ņŲõłDŻ¼╦«▄Ŗ░╦╩«╚f¢|Ž┬Ż¼│Ó▒┌╔ĮŪ░ę╗╗¤oĪŻĪ▒║ķ╬õęč│¾─ĻŻ©1385─ĻŻ®Ż¼▓▄Š²═żū°┤¼ĄĮ│Ó▒┌Ż¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)╦╬├„╩»┐╠Ż¼ę▓┴¶Ž┬┴╦─½█EŻ║Ī░┤╦─╦ų▄ĶżŲŲ├ŽĄ┬ų«│Ó▒┌ę▓Ż¼ūėš░┼c║¾╚╦Ą½ų¬³Sų▌│Ó▒┌ĪŁĪŁĪŻĪ▒│Ó▒┌Č■ūų╔Žėąę╗éĆ(g©©)Ī░¹[Ī▒ūųŻ¼×ķĄ└Į╠Ę¹╠¢(h©żo)ĪŻō■(j©┤)├„ĘĮ╚Ļ║Ųų°ĪČ¢|ė╬ėøĪĘ▌dŻ¼Ę▓Ą├Ą└ų«╚╦Š∙│╦ŪÓĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

76Īó─ŽÄrīm

ĪĪĪĪ─ŽÄrīmī┘╚½ć°ųž³c(di©Żn)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗Ż¼╩ŪĄ└Į╠ų°├¹īmė^Ż¼╬╗ė┌║■▒▒╩ĪĄżĮŁ┐┌╩ąŠ│ā╚(n©©i)Ą─╬õ«ö(d©Īng)╔ĮĄ──ŽÄr╔ŽĪŻō■(j©┤)ĪČ╠½║═╔ĮųŠĪĘėø▌dŻ¼╠Ų╦╬Ģr(sh©¬)Š═ėąĄ└╩┐į┌┤╦-Ż¼į¬┤·Ą└╩┐į┌┤╦äō(chu©żng)Į©Ą└ė^Ż¼ų┴┤¾į¬─Ļ(1308)Ī░╠ņęęšµæc╚fē█īmĪ▒Ż¼į¬─®Į©ų■ܦė┌┤¾╗Ż¼├„┤·ė└śĘ╩«ę╗─Ļ(1413)ųžĮ©Ż¼Ģr(sh©¬)ėą┤¾ąĪĄŅėŅ┴∙░┘╦─╩«ėÓķgŻ¼┘nŅ~Ī░┤¾╩ź─ŽÄrīmĪ▒Ż¼ŪÕ─®┤¾▓┐ĘųĮ©ų■Å═(f©┤)ܦĪŻ¼F(xi©żn)āH┤µį¬Į©╩»ĄŅĪó├„Į©─Ž╠ņķTĪó▒«═żĪóā╔āxĄŅĄ╚Į©ų■Ż╗įŁį¬Š²ĄŅ┼fųĘ╔Ž╔ą┤µė±╗╩┤¾Ą█╔±Ž±ę╗ūŻ¼Čļ╣┌╚Aę┬Ż¼ą╬æB(t©żi)▒ŲšµĪŻīm═ŌÄr▒▒ėą└Ž╗ó┐┌Ż¼Är─ŽĘÕÄnų«╔Žėą╩ßŖy┼_(t©ói)Īó’w╔²┼_(t©ói)Ą╚╣┼█EĪŻ╬õ«ö(d©Īng)╔Įėų├¹Ī░╠½║═╔ĮĪ▒Ż¼╬╗ė┌║■▒▒╩ĪĄżĮŁ┐┌╩ąĄ─╬„─Ž▓┐ĪŻ├„┤·Ģr(sh©¬)Ż¼╬õ«ö(d©Īng)╔Į▒╗╗╩Ą█ļĘĘŌ×ķĪ░┤¾į└Ī▒ĪóĪ░ą■į└Ī▒Ż¼Ąž╬╗į┌Ī░╬Õį└Ī▒ųT╔Įų«╔ŽĪŻ╬õ«ö(d©Īng)╔Į╣┼Į©ų■╚║╩╝Į©ė┌╠Ų┤·žæė^─ĻķgŻ©╣½į¬627Ī¬649─ĻŻ®ĪŻ├„┤·╩ŪŲõ░l(f©Ī)š╣Ą─Č”╩óĢr(sh©¬)Ų┌ĪŻ╬õ«ö(d©Īng)╔Į╣┼Į©ų■╚║ų„ę¬░³└©╠½║═īmĪó─ŽÄrĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

77Īóȧ═§│Ū│ŪųĘ

ĪĪĪĪ¢|ų▄Ģr(sh©¬)Ų┌╣┼│ŪųĘĪŻ╬╗ė┌║■▒▒╩Ī┤¾ę▒╩ąĖ▀║ėÓl(xi©Īng)║·Å®┘F┤Õ─Ž500├ūĪŻ├µĘe╝s12╚fŲĮĘĮ├ūĪŻ×ķȧ¢|─ŽśO×ķųžę¬Ą─ę╗╠ÄÜv╩Ę╬─╗»╣┼│ŪųĘŻ¼╩Ū¢|ų▄Ģr(sh©¬)ųžę¬Ą─│■│Ū▀zųĘĪŻō■(j©┤)ĪČ║■▒▒═©ųŠ�╣┼█E�╬õ▓²┐hĪĘ▌dŻ¼±R█EÓl(xi©Īng)ėąČ§═§│ŪĪŻĮ±Č§═§│ŪįŁļ`ī┘╬õ▓²┐h±R█EÓl(xi©Īng)Ż¼«ö(d©Īng)×ķ╬─½I(xi©żn)╦∙ėøȧ═§│ŪĪŻ1982─ĻŻ¼³S╩»╩ą▓®╬’^Ą╚å╬╬╗ī”(du©¼)įō│ŪųĘ▀M(j©¼n)ąą┴╦ČÓ┤╬š{(di©żo)▓ķĪŻ│ŪųĘę└ŹÅĄžČ°Į©Ż¼╬„─Ž▓┐▌^Ė▀Ż¼¢|▒▒▓┐▌^Ą═Ż¼Ė▀│÷ĖĮĮ³Ąž├µ╝s5Ī½10├ūĪŻŲĮ├µ│╩▓╗ęÄ(gu©®)ätķL(zh©Żng)ĘĮą╬Ż¼¢|╬„ķL(zh©Żng)╝s500├ūŻ¼─Ž▒▒īÆ╝s400├ūŻ¼ų▄ķL(zh©Żng)1533├ūĪŻ│Ūį½ŽĄ╝t║ų═┴ŖA³S░▀═┴║╗ų■Č°│╔Ż¼║╗īė║±╝s0.1├ūĪŻ─ŽĪó▒▒į½▓┐Ęų▒╗ܦŻ¼¢|Īó╬„į½▒Ż┤µ▌^║├Ż¼ĄūīÆ╝s20├ūŻ¼ÜłĖ▀╝s4.5├ūĪŻ¼F(xi©żn)ėą╚▒┐┌7╠ÄŻ¼Ųõųą¢|į½Ų½▒▒╚▒┐┌īÆ╝s15├ūŻ¼▒▒į½ųą▓┐╚▒┐┌īÆ╝s12├ūŻ¼┐╔─▄×ķ¢|│ŪķT║═▒▒│ŪķTĪŻį½═Ōėąūo(h©┤)│Ū║ė▀z█EŻ¼ÜłīÆ╝s10Ī½20├ūĪŻ│Ūā╚(n©©i)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ1930Ī½1936─ĻĪŻ╬╗ė┌║■▒▒╩Ī╬õØh╩ą╬õ▓²╬õØh┤¾īW(xu©”)ąŻā╚(n©©i)ń¾ńņ╔ĮĪó¬{ūė╔ĮĄ╚10ėÓū∙╔ĮŪų«ķgŻ¼¢|Īó▒▒Īó╬„╚²├µŁh(hu©ón)╦«Ż¼×I┼R¢|║■╬„─Ž░ČĪŻš╝Ąž├µĘe200╚fŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe7╚fėÓŲĮĘĮ├ūĪŻ╩Ū╬õØh┤¾īW(xu©”)įńŲ┌ąŻųĘĪŻ╬õØh┤¾īW(xu©”)Ą─Ū░╔Ē╩Ū║■ÅV┐éČĮÅłų«Č┤ė┌1893─Ļäō(chu©żng)▐kĄ─ūįÅŖ(qi©óng)īW(xu©”)╠├Ż¼1928─ĻĖ─├¹×ķć°┴ó╬õØh┤¾īW(xu©”)ĪŻė╔ų°├¹┐ŲīW(xu©”)╝ęĪóĮ╠ė²╝ę└Ņ╦─╣Ō▀xųĘĪóęÄ(gu©®)äØĪó╗I┘YŻ¼├└ć°ų°├¹Į©ų■Ĥķ_Ā¢╦╣ų„│ųįO(sh©©)ėŗ(j©¼)ĪŻų„ę¬Į©ų■ėą╬─ĪóĘ©Īó└ĒĪó╣żĪó▐r(n©«ng)Ą╚5éĆ(g©©)īW(xu©”)į║┤¾śŪ║═łDĢ°^Īó¾wė²^Īó╚Aųą╦«╣żįć“×(y©żn)╦∙ĪóīW(xu©”)╔·╦▐╔ßĪó’łÅdĪóŠŃśĘ▓┐Īó18ŚØĮ╠╩┌ūĪš¼śŪĪó┼ŲśŪĪó╦«╦■Ą╚ĪŻš¹¾w▓╝Šųį┌3Śl─Ž▒▒▌SŠĆ┼c2Śl¢|╬„▌SŠĆŽÓĮ╗ģRĄ─▌SŠĆŠW(w©Żng)Įj(lu©░)╔ŽŻ¼ą╬│╔ęįłDĢ°^Īó└ĒīW(xu©”)į║Īó╣żīW(xu©”)į║×ķų„¾wĄ─╚²éĆ(g©©)Į©ų■łF(tu©ón)ĮMĪŻ3Śl─Ž▒▒▌SŠĆ×ķŻ║ųąą─╗©ł@Ż©ąĪ▓┘ł÷(ch©Żng)Ż®ų┴łDĢ°^Ż╗└ĒīW(xu©”)į║ų┴╣żīW(xu©”)į║║═╦«╣żįć“×(y©żn)╦∙Ż╗└ĒīW(xu©”)Č■į║ų┴┤¾ČY╠├Ż©¼F(xi©żn)×ķ╚╦╬─┐ŲīW(xu©”)^Ż®║═▐kĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

79Īó╝Š╝ę║■│ŪųĘ

ĪĪĪĪ¢|ų▄╣┼│ŪųĘĪŻ╬╗ė┌║■▒▒╩ĪŠ┌š─║ė┴„ė“╬„é╚(c©©)Ż¼ę╦▓²Īó«ö(d©Īng)Ļ¢Īóų”ĮŁĪóŪGų▌Į╗Įń╠ÄĄ─ø_ō¶ŲĮįŁĄžÄ¦ĪŻųąą─Ąž└Ēū°ś╦(bi©Īo)Ż║¢|Įø(j©®ng)110�56ĪõŻ¼▒▒ŠĢ30�41ĪõĪŻ├µĘe╝s2200ŲĮĘĮ├ūĪŻ╩Ū¢|ų▄Ģr(sh©¬)Ų┌│■╬─╗»╝░ȧ╬„Ąžģ^(q©▒)įŁ╩╝╬─╗»░l(f©Ī)š╣Ą─ųžę¬│ŪųĘĪŻ1973─Ļęį║¾Ż¼╝Š╝ę║■╬„░ČŽÓ└^│÷═┴ę╗┼·ųžę¬Ń~Ų„Ż¼1979─ĻŻ¼▒▒Š®┤¾īW(xu©”)Ą╚å╬╬╗į┌┤╦į抓ĪŻ╝Š╝ę║■│ŪųĘęį╝Š╝ę║■╣┼│Ūį½║═ŚŅ╝ę╔Įūė▀zųĘĪó¶ö╝ęē×?z©Īi)╣╚║×ķųąą─Ż¼ų▄ć·Ęų▓╝▒ŖČÓĄ─┼_(t©ói)╗∙║═╣┼─╣įßĪŻ│ŪųĘ─Ž▒▒ķL(zh©Żng)╝s1600├ūŻ¼¢|╬„īÆ╝s1400├ūŻ¼│╩▓╗ęÄ(gu©®)ätķL(zh©Żng)ĘĮą╬Ż¼»Bē║į┌ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·═ĒŲ┌▀zųĘų«╔ŽĪŻ¼F(xi©żn)┤µ║╗═┴─Ž│Ūį½ķL(zh©Żng)╝s86├ūŻ¼ĄūīÆ╝s13.4├ūŻ¼ÜłĖ▀╝s1.4├ūĪŻ─Ž│Ūį½═Ōėąūo(h©┤)│Ū║ė▀z█EŻ¼īÆ╝s9.8├ūŻ¼╔Ņ╝s1├ūŻ¼Ąū▓┐▌^ŲĮŠÅŻ¼ėą╦─īė▌^├„’@Ą─ė┘═┴ČčĘeĪŻ│Ūā╚(n©©i)▒▒▓┐ę╗╠¢(h©żo)┼_(t©ói)╗∙Ż¼į°│÷═┴Ī░Ūž═§▒░├³Š╣Ų║═§ų«Č©Š╚Ūž╚ųĪ▒Ń~ńŖ║═┤¾ą═ŪÓĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

80Īó└▐╣─Čš╣┼─╣╚║

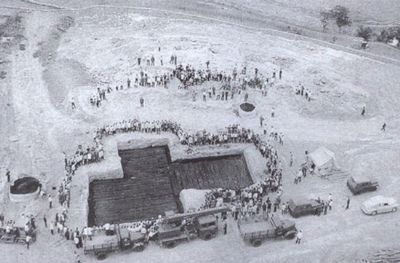

ĪĪĪĪ└▐╣─Čš╣┼─╣╚║╬╗ė┌ļSų▌╩ą╬„▒▒2.5╣½└’ĪŻ▀@└’į°Įø(j©®ng)╩Ūæ(zh©żn)ć°įńŲ┌į°ć°Š²ų„į°║Ņęę─╣╦∙į┌ĄžĪŻ╣┼×ķ╦Õć°ŅI(l©½ng)ĄžĪŻįō─╣Į©į┌╝t╔░ÄrŲ┬ų«╔ŽŻ¼ĶÅ╩»×ķč©Ż¼─╣╩ę├µĘe220ŲĮĘĮ├ūŻ¼╔Ņ╝s20├ūĪŻų„╣ūĘųā╚(n©©i)═Ōā╔īėŻ¼╚½×ķ▓╩└LĪŻ┴Ē░l(f©Ī)¼F(xi©żn)č│įß╣ū21Š▀Ż¼č│įß╚╦ČÓŽĄ13Ī¬Ī¬25ÜqĄ─ŪÓ╔┘─Ļ┼«ąįĪŻļSįß╬’ŲĘėąČYśĘŲ„Īó▒°Ų„Īó▄ć±RŲ„ĪóĮė±Ų„ĪóŲß─Šų±Ų„╝░ų±║å(ji©Żn)Ą╚▀_(d©ó)7000ČÓĘNĪŻńŖĪó┼═Īó╣─Īó╔¬ĪóŪ┘Īó¾ŽĪó║ŹĪóĄčĄ╚śĘŲ„Ż¼ĘNŅÉĘ▒ČÓŻ¼┼┼┴ąėąą“Ż¼═╚ńę╗ķg╣┼┤·śĘÅdĪŻė╚Ųõ╩ŪŲõųąę╗╠ūōĒėą64╝■Ą─Ń~ŠÄńŖŻ¼╦³įO(sh©©)ėŗ(j©¼)Š½Ū╔Ż¼ĶTįņ╣Õ¹ÉŻ╗│÷═┴?x©¬)rŻ¼╔ą═Ļš¹ĄžæęÆņį┌ńŖ╝▄ų«╔ŽŻ¼ę¶ė“?q©▒)ÆÅVŻ¼ę¶╔½ā×(y©Łu)├└Ż¼╣┼Į±śĘŪ·Š∙─▄č▌ūÓŻ¼īŹ(sh©¬)┴Ņ╚╦¾@ć@▓╗ęčĪŻō■(j©┤)ŠÄńŖŽ┬īėųąčļĄ─ę╗éĆ(g©©)«ńŖĄ─Ńæ╬─ėø▌dŻ¼▀@╠ūŠÄńŖ╩Ū│■╗▌═§╬Õ╩«┴∙─ĻŻ©Ū░433Ż®╦═Įo▀@╬╗«ģ╔·É█║├궜ʥ─į°║Ņęęū÷č│įßŲĘĄ─Ż¼ŠÓĮ±ęčėą2400ČÓ─ĻÜv╩ĘĪŻ▀@┼·šõ┘F╬─╬’¼F(xi©żn)▓žė┌║■▒▒╩Ī▓®╬’ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]