����ɽ�����ξ��c(di��n)��B

��ƽ�� ����ɽ��������E ����ɽ�мtɫ���� ����ɽ�����˹ʾ� 4A���^(q��) ����ɽ��ʮ���c(di��n) ȫ�� ����ɽ���خa(ch��n) ����ɽ����ʳ ����ɽ�е����W(w��ng) ����ɽ������ [�Ƅ�(d��ng)��]

101�����Ďr����^�@

�����Ї�(gu��)���l(xi��ng)�����Ďr����^�@�r(n��ng)�I(y��)����ʾ���^(q��)��������ɽΨһ�IJ��~���^�@ʾ���^(q��)��ͬ�r(sh��)Ҳ��ȫ��(gu��)���~���^�@ʾ���^(q��)�����^�@��(n��i)�д�t�������u�ڡ��F�_�h��ˮ�ɡ�����һ�ٶ���(g��)���~Ʒ�N�����^�@�����������ԵIJ��(sh��)Ʒ�N�����M(j��n)�IJ�@������ˇ����������(gu��)�Ҽ�(j��)�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)���Ďr�裨��t�ۣ�������ˇ�����˼����������(sh��)Ʒ�N��������ˇ�b�p��һ�w������[Ԕ��(x��)]

102�������f�@ AAA

����һǧ��ǰ���δ�����(zh��n)���w����ܑ�(zh��n)�y�������x�G�����֎���������ˮ���G�����֎�����(l��i)������ɽ�������L(f��ng)��ͤ�����մ�����(ch��ng)����������Ȥ��Ͷ���ϻﹲ���G��(ch��ng)�������ָG���ɴ��Q�����ɞ��Ї�(gu��)�vʷ�ϵ�һ�Һϻ�����I(y��)�����Ĉ@������2006������ֲ�����������������Ҹ��ĵط���������ɽ�����F(tu��n)��˾�漰����ˮ�������U����(l��)�傀(g��)�ИI(y��)���ڱ������Ϻ������������ڵȳ��о��O(sh��)���˷ֹ�˾�����ָG�Ǵ��Ĉ@���µ�ȫ�Y�ӹ�˾������һ�w�������̘I(y��)ģʽ��ͨ�^(gu��)ТЦ�����������]�|���ǻ����ʽ�����Ї�(gu��)���쪚(d��)��������ɫ�ć�(gu��)�HƷ����һ�w����ģʽ�еġ�һ�w�����Ǹ���ʡ���I(y��)������ʾ����������(gu��)��AAA��(j��)���ξ��^(q��)�������f�@������ɽ����ͤ����(j��ng)�������A�����G���L(f��ng)�ƣ��T�����@��(d��ng)������δ��մɵ��x����1999��12�£�ԓ�Gַ��������ɽ�����Ļ��c��Ȼ�z�a(ch��n)��䛣���ǰС����ˮ����[Ԕ��(x��)]

103������ɽ�й�����ʡί�fַ

�����й�����ʡί��1938��6��������ɽ�пӿڵĴ��^����ʽ���������^�����x�Ѕ^(q��)34�����������P(gu��n)�c����ʡ�����h�����������^(gu��)�؎X�P(gu��n)�c����ʡ�Uɽ�h�������vʷ����܊��Ҫ�ء�1938��2�����}���t܊�Γ��(du��)�_(k��i)������ǰ��������ԭ�}�Mʡί�����Ğ��}���M��ί���͵؈�(ji��n)�ֶ���(zh��ng)��6�����й�����|�Ϸ־�ָʾ�����}���M��ί�����������}�|��ί���}���h�M�����ϲ������й�����ʡί��8�����й�����ʡί�ڴ��^����ʽ��������(sh��)ӛ���R�����M�����L(zh��ng)��ʽ�����������L(zh��ng)������܊�²��L(zh��ng)���S�������\(y��n)���L(zh��ng)�����d�������L(zh��ng)����¹�����겿�L(zh��ng)���IJ����ɴ����@һ�����˸��������\(y��n)��(d��ng)�I(l��ng)��(d��o)�ĺ��ĵ^(q��)�����u(y��)�顰�tɫ���ǡ�������ʡί�ڴ��^���_(k��i)չ���ش���(d��ng)�У�1939��7����ʡί�ڴ��^������ɽ�����_(k��i)���h�T�������(hu��)���й�����|�Ϸ־����ا�@����(hu��)ָ��(d��o)�����(hu��)���Y(ji��)��һ���ġ���[Ԕ��(x��)]

104������ɽ�Ќ����@�fַ

�����Ќ����@��λ������ɽ�Ѕ^(q��)������ռ��35����ʼ����1933�ꡣ1931��4�º�1933��9������־�������I(l��ng)�tʮ܊�ɴ��M(j��n)܊�}�����tʮ܊�ɴ����}����(zh��n)����܊���ϑ�(zh��n)��(j��)�x�����U(ku��)���c얹����}���K�^(q��)��߀����(l��i)���M�|�K�^(q��)�W(xu��)��(x��)���(gu��)�����K�S�����߾���ɽ�İl(f��)չ��·�Ƚ�(j��ng)�(y��n)��1933��2�����}���օ^(q��)�K�S���h���C(j��)�P(gu��n)���Ĵ��w���h�������S�����(sh��)ӛ���}���օ^(q��)ί����ҕ�Ļ����O(sh��)���Q����ԭ����R�fַ�d���Ќ����@����(j��ng)�^(gu��)����Ŭ�������@�濢���Ĵ��K�^(q��)�ĸ��(xi��ng)�ش���(d��ng)�����ڹ��@�M(j��n)�����K�^(q��)����Ⱥ����܊�(du��)Ҳ����܊��Ӗ(x��n)����-���_(k��i)չ�Ļ����(d��ng)�Ĉ�(ch��ng)��������(gu��)������(d��ng)?sh��)��h�M���������֏�(f��)���Ќ����@���Q�����ڹ��@��(n��i)���ˡ��}��������ʿ�o(j��)��������}��������ʿ�o(j��)��ͤ�����}�������vʷ�o(j��)���^���Ї�(gu��)������܊����ԣ�Ĺǻ�Ҳ�����ڈ@��(n��i)�����յ��Ќ����@���ѳɞ�������y(t��ng)�����͡���[Ԕ��(x��)]

105�������W(xu��)�(zh��n)

��������(zh��n)λ�ڸ���ʡ����ɽ�Ж|�ϲ�����̎�ֳ������(y��ng)������ɽ���h���У����ӵ؎������Ѕ^(q��)51�������(zh��n)�����v��һ����ݠ11��(g��)��������һ��(g��)��ί��(hu��)��3764��15468��������e175.75ƽ�����������и�����e3.2�f(w��n)�����ֵ���e19.6�f(w��n)�����ǂ�(g��)��ɽ��ˮ�ְ�����r(n��ng)�I(y��)���(zh��n)�������Ȼ�h(hu��n)�������������������a(ch��n)�S�����˟�������ʢ�a(ch��n)��ɏ���t�������ݣ��h(yu��n)������������ɽ����Ҫ���r(n��ng)���a(ch��n)Ʒ�^(q��)֮һ�ֵء�����[Ԕ��(x��)]

�����@��ɽ��ˮ����ˮ��ɽ����ɽˮ��ӳ���M���@����Ԋ(sh��)�箋(hu��)�Ĵ��������ɽˮ�L(f��ng)�������ۏĸ��������ϼ������ʮ��ˮ·��4100��ˮ��e�����ˮ�D(zhu��n)���������ʮ���ˮ����һ��һ�������c���ľ������������ذ��L(f��ng)���컣�����e������ɽ�d�����Tĸ����픍�ɽ������ɽ������������������C���������ͻ��۾�������ɽ��I(xi��n)��������������ˮ�����@��B(t��i)��߀�����������f���r(n��ng)�ᡢ������M��һ��������ɽˮ��(hu��)����С�����ڮ�(hu��)������ˮ��r(sh��)���r(sh��)�����Еr(sh��)ƽ�o���R���Еr(sh��)�ļ���Խ������Ư��֮�@����ϼ��һ����ˮ���Ȼ���_(k��i)���@��R��ܽ��Ϫ���Tĸ��Ϫ��֧����ˮ���ж��f(w��n)��ƽ����������̎�_(d��)54��������һ��(g��)������̻¶������ǰ������[Ԕ��(x��)]

107���|Ϫˮ��(k��)���^(q��) AAA

���� ����ɽ�|Ϫˮ��(k��)���^(q��)���(gu��)��AAA��(j��)���^(q��)��λ������ɽ�б�������������ɽ�����İ���Ȼ����----�|Ϫˮ��(k��)��ˮ��(k��)��(n��i)������������ж�ů�ě������c(di��n)������(n��i)����ͦ���ĸ�ɽ��Ҳ��������������������2����̎߀��ǧ��ńx���r�U��ʼ�����Ƴ���(li��n)ϵ��ʽ��0599-5302821������[Ԕ��(x��)]

108����ӡ���t�ۡ�

������ӡ���t�ۡ�����(ch��ng)������������Ą���(ch��ng)��ȫ���ׄ�(chu��ng)360�����D(zhu��n)�^��ϯ������������ϵ�һ����ɽˮ�h(hu��n)��ӰԺ����һֱ�ԁ�(l��i)������ɽ��ɽˮ�L(f��ng)���˂����B����������ɽ��t�����顰����֮�������������Εr(sh��)�ھ�ʢ���h(yu��n)������t�ۂ��y(t��ng)������ˇ�ڳɞ��(gu��)�����������|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)�����ִ����Ї�(gu��)���������(b��o)��������|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)������ɽ����������ͷ��S�ĸ�ˮƽ��(chu��ng)��߄��������h(yu��n)���صIJ��Ļ���(n��i)����ˇ�g(sh��)��ʽ�����٬F(xi��n)��ʹ֮�ɞ���|�����ɸ��ܵ��Ļ������(xi��ng)Ŀ������������Ȼɽˮ��s����һ��(ch��ng)��ˮ��(zh��n)��ˇ�g(sh��)ʢ�硣����(ch��ng)�ı��݅^(q��)���ɭh(hu��n)�@�����D(zhu��n)�^��ϯ�܇��ķ¹���ӱ��݅^(q��)���ߵر��݅^(q��)��ɳ�ر��݅^(q��)�c�ӵ����݅^(q��)�ȹ�ͬ�M�ɡ��¹���ӱ��݅^(q��)���b������ɽ��÷����ӵĽ���Ԫ����ʹ���ݳ��F(xi��n)��(ch��ng)����������һǧ�Űٰ�ʮ�˂�(g��)��λ�ľ��Ͳ��^����ϯ��ҕ�X(ju��)�돽���^(gu��)���������������_(t��i)���B������[Ԕ��(x��)]

109�������㽭��Է AAAA

���������㽭��Է���Ļ��^��@��ռ����e170������������e6�f(w��n)��ƽ���������w���IJ��Ļ����[�^�����~���ӹ��Ԅ�(d��ng)���a(ch��n)��ˮ���������@�����y(t��ng)�ֹ��Ʋ��������������ͥˮ��������֮�����������Ʒ���w������(zh��n)�d�����^���a(ch��n)Ʒչʾ�d�����[���^�c(di��n)���@�^(q��)��(n��i)��@�G��(sh��)�[�����O�߮�(d��ng)?sh��)���ɫ�����в��Ļ���Ϣ�Ľ����e(cu��)�����£��o�Ի�����������������ˮ鿵�����ӳ�����˺�һ�������c��Ȼ���C�������w�F(xi��n)���Gɫֲ�����{(l��n)ɫ������峺ˮ������(d��)���ζ�Ľ��ψ@��ͥԺʽ���^���Ǽ����~�Nֲ���Ԅ�(d��ng)���ӹ����a(ch��n)���z�y(c��)����a(ch��n)Ʒչʾ���аl(f��)�Լ���a(ch��n)�I(y��)���B(t��i)�Ļ����εȞ�һ�w���Ĵ��;C�ϲ��Ļ��w�(y��n)ʽ���e���΅^(q��)�����IJ��Ļ����[�^ͨ�^(gu��)�����c��ɽ�������c�B(y��ng)���������c���K�������c�����������c����չ�d��ģ�����DƬ����(sh��)�������ֵ���ʽչʾ���Ďr���ƾú��صĚvʷ���������������ƏV�͡���[Ԕ��(x��)]

110���tɫ���ξ��^(q��)

������λ���}�M߅���ˮ�P(gu��n)������(sh��)�U(xi��n)���������y�����vʷ���DZ��ұؠ�(zh��ng)֮�����@����x�Ѕ^(q��)����27���������ֹ�·�ɴ˴��ֶ��^(gu��)����ͨʮ�ַ������}���K�S���r(sh��)�ڵĴ���������45��(g��)��Ȼ�������A156.478ƽ������}���օ^(q��)�h��܊��Ⱥ�F(tu��n)�C(j��)�P(gu��n)�O(sh��)�ڴ��������}���օ^(q��)���hУ��܊У���W(xu��)У���t(y��)Ժ�����S�ȷֲ��ڴ����Ĵ��f���@�����}���K�^(q��)�����}���M߅�^(q��)���F(xi��n)���S�����հ�������^�ĸ���ʷ�E������R���ڴֵĹ�·���ԣ��γ�һ�����˾����ĸ����vʷ�������ڴ�·�ă������й��}���օ^(q��)ί���}��܊�օ^(q��)˾����}���օ^(q��)�y�У��}���օ^(q��)��(gu��)��(j��ng)��(j��)�����}���օ^(q��)�����F(tu��n)���}���օ^(q��)�DŮ(li��n)�ϕ�(hu��)�C(j��)�P(gu��n)�z���f��ַ�ȼtɫҊ(ji��n)�C�����܇����f�ֲ�����������a(ch��n)�r(n��ng)�ߡ����}�������Լ�ӡˢ���Ƹ�ȹ��S�f���z��ַ���w�F(xi��n)����_(k��i)�����K�^(q��)���I(y��)���K�^(q��)�Ĺ��I(y��ng)�̘I(y��)�������硭��[Ԕ��(x��)]

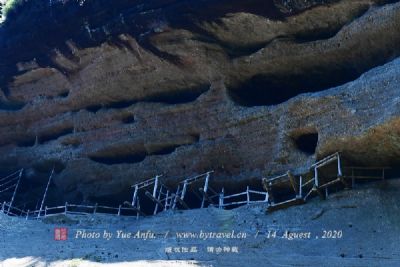

111������ɽ��ĹȺ

��������ɽ��ĹȺλ�ڸ���ʡ������ɽ��(gu��)���L(f��ng)�����م^(q��)������Ϫ�ɰ�ɽ���ɽ�����^(q��)��(n��i)���F(xi��n)��ĵ��c(di��n)��20̎����ľ��(sh��)���s20��������ɽ��Ĺ�����ƽ��Ϟ����ľ�ף�Ҳ�Q���ִ����ə������ۡ���ͧ������������ײġ��ɴ������㴬��������������ɽ���}�������һ�N����������Π��c��(d��)ľ���������ֵ����w�ɲ�����ȫ�L(zh��ng)3��5������ľ�ڳ�����������ǰ�߶�������Ͷ�խ�����^���N�紬��������ɽ��Ĺ����ط������������E�����đ��½^��֮����һ��������Ȼ��Ѩ��(sh��)���������������Îrʯ����Ȼ��϶���������ăɂ�(g��)����֮�g���O(sh��)��K���ù��������h(yu��n)�����[��F(xi��n)�����ǡ�������̎������һ��Q����Ĺ������������ɼ���ͻ�����ð�յ����c(di��n)��Ҳ�Q��ҹ���������(j��)�Ŵ�־��(sh��)ӛ�d�c�F(xi��n)���ƌW(xu��)�����Y������Ĺ��ľ���������۴��εľӶ����L(zh��ng)���λ�A�ε��^�������o(w��)Փ������������ɡ���[Ԕ��(x��)]

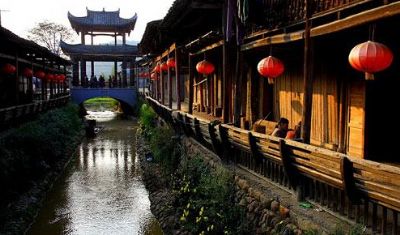

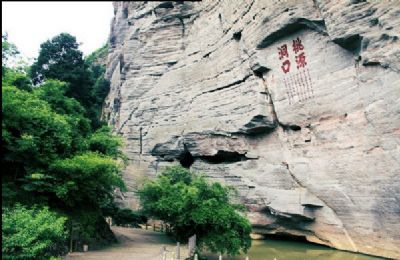

112������ɽ�����^

��������ɽ�����^λ�ھ���Ϫһ���a�^���������Čm���ιŽ�,��ɌӘ��wʽ���ν�����������e1400ƽ������������ɽ�е���Ҫ��(du��)��������������̎�紨������̲�ʎ���������h(yu��n)�����L(f��ng)��������������ɽ��Ҫ���c(di��n)֮һ������ɽ�����^ϵ�ط��ԾC������^���^���S�������Դ�����������ʯ�������~�������մ�����(sh��)��(hu��)�Ȳ�Ʒ�������ɽ�����^��3��(g��)չ�d������(y��ng)�����O(sh��)ʩ�M�����vʷ�Ļ�������И����σɂ�(g��)չ�d����240ƽ����������չ�d��vʷ�Ļ��ĵ�һ���֡��������Ěvʷ�İl(f��)�顱��չʾ����ɽ�������_(k��i)�l(f��)�vʷ���r(sh��)�g��Դ�ڹ�Ԫǰ21���o(j��)��؞������Ԫǰ221����ʼ�ʽy(t��ng)һ�Ї�(gu��)ǰ�����L(zh��ng)�������Ҫչ��������һ̖(h��o)���ִ��ס����弰�׃�(n��i)����Ʒ����(f��)��Ʒ������ʯ���r(sh��)�����z��ʯʯ����ʯ����ʯ��ʯ����ʯ�W(w��ng)����߀����ʯ���r(sh��)���zַģ�ͺͼ��ִ�����ĿsСģ�ͼ����͈DƬ������[Ԕ��(x��)]

113����ɶUԺ

������ɶUԺλ������ɽ����Ϫ�ϻ��[�r����ԭ���ʿ���ӵĶ����ɸ��������r(sh��)����ʢ��Ԫ�R�U�����»��[�r��һ��(j��)�����������L(zh��ng)�Ķ�����(n��i)�����[�֣��ڴ��������念����ʮ���꣨1707��,Ȫ�����ڻ��[���fַ�ؽ���Ժ,������ɶUԺ����Ժ�Y�ڰ��,�ϸ�Σ��,���R�^������ľ��ӳ����ˮ�h(hu��n)����ҹ��������̧�^�ɸQ�������A����ˮ�����������ϣ����ˮ���������(gu��)�r(sh��)������u�U����0ʮһ������ȫ��(hu��)��,�S���h���ڽ����ߵ��䌍(sh��),���[�r���e�ض�����ɶUԺ�fַ�r(sh��)����һЩɮ���v����1993�꣬����ɽ�L(f��ng)���^(q��)��ί��(hu��)Ͷ�Y��50�f(w��n)Ԫ,�ڻ��[�r�����Ʋ��Һ���ɶUԺ�ձ������_(k��i)菺�ɽͨ���e�ض�����,���ϻ��[���e�ض���������,������������1994��9�£������ƾ��Y10�f(w��n)Ԫ���»��[ԭ��ɶUԺ�fַ����Ďr����,���һ���^�������������10��,ɏ������3��,����[Ԕ��(x��)]

114������@�zַ

��������@�zַλ������Ϫ�����c������������ɽ��ˮ���G��ƽչ���F(xi��n)������ɽ���~�о������������΅���(bi��o)���@������ʯ����ӛ����̎�ŕr(sh��)��Ԫ���ʼ�����@���@���Ѓɿ×���(sh��)�����ﶬ�ɼ��M��(sh��)�t�~��ɽ�˷Q֮�顰����T��������@����Ԫ���������(1302��)�����ֺֻ���ǰ�����L(f��ng)�T(m��n)�����аݰl(f��)��(������һ����)����������˼��ͤ�����ͤ���˼�ͤ������ͤ�����Ƙ��������T(m��n)�������á�ͤ��ȡ���ڲ�ˇ���u(y��)��֮�Z(y��)���@�����Ҹ���һ��(g��)���(ch��ng)������֮ˮ�tȡ��ɽȪ����Ȫ�뾮��������ͤ��ÿ���@�U֮�����h�����ּ���֮�Y��Ȼ���_(k��i)�ɲ��~�����f(shu��)��������`���Q����ģ�ͬ��̖(h��o)����l(f��)ѿ������ˮ��M���������ɽȪ�Q�顰��Ȫ������Ȫ�Q�顰���(l��i)Ȫ��������ͨ�ɾ���������һ���_(t��i)���Q�麰ɽ�_(t��i)����@��������������ں����U��������Ȫ�q��������ӿȪ��Ȫˮ����䣿ɿ����zַ�ϡ���[Ԕ��(x��)]

115������ɽ��Դ��

��������ɽ��Դ��λ������ɽ�����σ�(n��i)���˵ظF�O���ʯ�����г��T(m��n)����(f��)�����D(zhu��n)������ʯ����Ϫ����ˮ����(n��i)��ƽ�磬���·���̶���ж���������h(hu��n)ɽ������ƬƬ���ﮠ��һ����ʮ���������՜Y���P�¡�������Դ�����ʵ�������Դ���|�R���������B�n������������ط塢����������������h(hu��n)ɽ�����o��������ɫ�⮐�����L(f��ng)���������Դ���������@һ�������?gu��)r�ͱڣ����������Z�ȶ������؝�������S���yʯ���Ȕ������о�ʯ���гɶ�����Դ���������ɽ����ѭ�n�����c���Ȏr֮�g����������ǰ����������Դ���������r϶���M(j��n)ʯ�T(m��n)����ǰ��Ȼ�_(k��i)�ʣ��ﮠƽ����Ժ�ᾮȻ���Џ]�����҈@��������ʯ����С��������Ȼ���՜Y���P�µ��һ�Դ���n���塢���ӷ�����ط������Ȏr�ȭh(hu��n)���������_(k��i)Ԫ��������������������ɽ��Ҫ�ĵ��̻��(d��ng)���ġ�����Դ�����_(k��i)Դ���fַ��߀�Љ���ʯ����uʯ������[Ԕ��(x��)]

116������ɽ

��������ɽλ������ɽ��Ȼ�L(f��ng)���^(q��)�|����8��������������ɽ�Ѕ^(q��)12����̎������ɽ�������e��Ȼ���B(t��i)���o(h��)�^(q��)�����o(h��)�^(q��)����e2000���ƽ������300���������ů�ě����^(q��)��(n��i)��һ�l�ڰo(j��)���|(zh��)����γɵĔ��ю��{�����L(zh��ng)5000���ף������Ұ����(d��ng)��4�V20Ŀ33��55�N��ԭʼ��~�ָ��w���_(d��)100%��ާ��������̦�\�ֲ���S�����{�ȃ�(n��i)һ���ļ���ľ��ï���B(ni��o)�������������ʯ������{�ȃ�(n��i)��Ȼ���B(t��i)�������՚���ؓ(f��)�x�Ӻ��������������ɽ��һЩ�ƿ��ˆT�Q�顰�Gɫ֮�Ρ������^(q��)�ԡ������L(f��ng)ˮ�Ļ����鱳����ƽ������300��������ů�ě���һ�K����ٵ�����ò���ڰo(j��)��ַ����γɵĔ��ю��{�����{�ȃɂ�(c��)�����ͱڣ�Σ�r�����ȵ�ˮԴ�������Ӵ��ݝ�ˮ���L(zh��ng)�ڛ_�����γ��˶��Ӵε��ٲ���ֲ��Ⱥ��N������{�ȃ�(n��i)ԭʼ���B(t��i)�ֱ��o(h��)�������~������~����[Ԕ��(x��)]

117�������o(j��)���^

���������o(j��)���^λ������ɽ�L(f��ng)�����م^(q��)���Čm�Ž��ж���һ��Ϫ��������һ�����Ә��wʽ�������g������ռ��300�������ϳ�������չ�d���k��������(ch��)���������ҵ��O(sh��)ʩ���L(f��ng)��㌍(sh��)�������O���l(xi��ng)����Ϣ�������o(j��)���^ǰ�����(sh��)������̧�^��Ҋ(ji��n)�����o(j��)���^ʯ�T(m��n)���С��u��Ѿ������}�֣����ԡ��x��(sh��)���֮��������ʯ�T(m��n)���ҿ��С������ɽ�˵ڎס����ஔ(d��ng)��ˮ���o(w��)�ࡱ�������(li��n)�������o(j��)���^�T(m��n)��(n��i)�ɿ���ޱ��ͤ�����·�������¡������o(j��)���^���T(m��n)ǰ��ƺ������������ȫ��վ���~����߅�Ͼ�ʯ��������Ĺڣ��B�����g��߀�l(xi��ng)��ӛ����Ԫ������������£�������ɽ�����o(j��)���^���^���֮�H��������ڣ�g�����(zh��n)������ɽ���Ƅ�(d��ng)���ˣ�ǧ�d��������߀�l(xi��ng)��һ���~�ڻ�w������������~����ֳ֕�(sh��)��������������x�B(t��i)�t�����������M(j��n)�o(j��)���^��ӭ���ձ�����ë�ɖ|��(sh��)��(xi��)�ľ��������~�������������ձڡ���[Ԕ��(x��)]

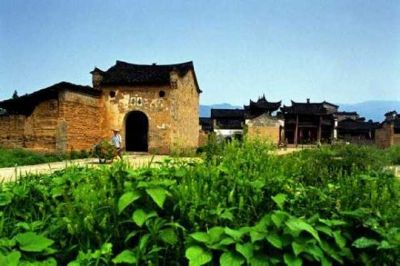

118���Ǵ�h�LJ�(gu��)�ҿ����zַ���@

�����Ǵ�h���zַλ�ڸ���ʡ����ɽ���d���(zh��n)�Ǵ�����1���������(gu��)�����c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ���ŝh���zַ���������������ɽ��������ַ���L(zh��ng)���Ρ��ϱ��L(zh��ng)860�����|����550��������e48�f(w��n)ƽ�������ǵĖ|����������������Ϫ�h(hu��n)�@����ɽ��ˮ���L(f��ng)����(y��u)�����lj���ɽ��(sh��)��������������4��8�����|����ԫ������3����ͨ�����鮔(d��ng)��ij��T(m��n)���������o(h��)�Ǻ�����(j��ng)�l(f��)�����ǃ�(n��i)�ֲ������������I���I(y��ng)��סլ��ұ�F�����պ�Ĺ����zַ��̎��������_(t��i)�ϵČm���zַһ�M�������T(m��n)��ͥԺ����������(c��)�����������������쾮��ˮ������ˮ�ܵ��ȡ��������������������Ҍ�(du��)�Q�����և�(y��n)֔(j��n)���c��(d��ng)�r(sh��)ƽԭ�^(q��)�ij��в��ֽ�Ȼ��ͬ���ǽ��Ϫ�(d��)��(sh��)һ�õĸə�ʽ�������ų���ˮϵ�y(t��ng)��������Ȼɽ�����ϹȽ��ɣ���(sh��)����ˮ����ˮ������Ҏ(gu��)��ʮ�ֺ�����Ȼ�����˷Q�����ij�����4�f(w��n)������Џ�(qi��ng)�ҝh���L(f��ng)��������(l��i)�����f(shu��)����[Ԕ��(x��)]

119��������ӹ���

����������ӎ���λ������ɽ�Ж|�ϲ�����̎�ֳ������(y��ng)������ɽ���h���У����ӵ؎�������(zh��n)�����Ѕ^(q��)51������x�ȼم^(q��)51����̎����(zh��n)������(zh��n)��Ȼ�h(hu��n)�������������������a(ch��n)�S����ʢ�a(ch��n)��ɏ����������÷���㹽�����ݵ�������(zh��n)�Թž����u���YԴ֮�Q���v������݅�������δ����Ƕ�ʢ�r(sh��)�ڣ����ˌW(xu��)���Ƽ����������r(n��ng)�O�鷱�s���������������𡢅ǽ�����������������~ʥ�����Լ����ҡ��������ܡ������������������(gu��)����ĺ������t�����������W(xu��)�ڎ����������Ď��͌W(xu��)�����^��ȺӢ�C�͡�������Ҫ?d��)vʷ�Ļ����(zh��n)������(n��i)�zַ�z�E�S����������ɽ�����Ļ��z�a(ch��n)����Ҫ�M�ɲ������F(xi��n)����ʡ��(j��)�vʷ�Ļ����(zh��n)����Ҫ���^�ж�̎��һ�����ӹʾӣ������(y��ng)������(sh��)Ժ�T(m��n)�ƘǸ�����(g��u)���������T(m��n)u���B(ni��o)�����������ۂ����أ�ε����^���������d�t�Ž����Ž���6��(g��)�ַ��M����ȫ�L(zh��ng)100����[Ԕ��(x��)]

120������ɽ�販���^

��������ɽ�販���^λ������ɽ��(gu��)�����ζȼم^(q��)�����A���IJ販�@����(n��i)��������ӡ���t�ۡ�ɽˮ��(sh��)���ݳ��^(q��)���泯�����������(y��ng)Ϫ�ϵ�����ɽ�販���^��һ̎�M�F(tu��n)ʽ��ʽ�@�־��^������������ɽ���Ļ��V��(ch��ng)������M�ɲ���֮һ�����^��e2600ƽ���ס���������ɽ�^���A�販�@����ӡ���t�ۡ�ɽˮ��(sh��)���ݳ�֮����һ�(xi��ng)���Ļ���Ҫ�(xi��ng)Ŀ��ԓ�^��������ղ����^�p���w�(y��n)�c�����ȶ����һ�w��ȫ��չʾ�ͷ�ӳ���IJ������ɽ���Ļ��������^һ������d�Ĕ�(sh��)��ý�w�C��չʾ��d��ԓչ�d�����������M(j��n)��(sh��)�a���g(sh��)�Ͷ�ý�w�ֶΣ�ȫ�����[�ͱ��F(xi��n)���Ďr����صĚvʷ���Ļ���չ�d��(n��i)�O(sh��)�л�ĻӰԺ����(sh��)�ֻ��뾰��ͶӰ����֮·���ɳ�P(p��n)��360��ȫϢӰ���5D��(d��ng)��չ�^(q��)�ȣ��o�^������(l��i)��(qi��ng)�ҵ�ҕ�X(ju��)�������⣬�ڲ販�^һ��ƫ�d�Ͷ��������Â��y(t��ng)���^�ֶ����O(sh��)�Кvʷ�YԴ��������ˇ�����ײ�ˇ������[Ԕ��(x��)]