”‹÷–Ņh¬√”őĺįŁcĹťĹB

Őm÷› – ”‹÷–ŅhőńőÔĻŇŘE 4AĺįÖ^(q®Ī) ”‹÷–Ņh ģīůĺįŁc »ę≤Ņ ”‹÷–ŅhŐōģa ”‹÷–Ņh√ņ ≥ ”‹÷–ŅhĶō√ŻĺW ”‹÷–Ņh√Ż»ň [“∆Ą”įś]

°°°°Źą“ĽőÚĻ ĺ”őĽ”ŕŐm÷› –”‹÷–Ņh≥«ÍPśā(zh®®n)ĪĪÍPīŚ“Ľ…Á“ĽŐĖ£¨ ľĹ®”ŕ«Śń©£¨‘ļ¬š◊Ýőų≥ĮĖ|£¨’ľĶō√ś∑e468∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨¨FīśīůťT°ĘļĽÕŃ‘ļȶ°ĘĪĪéŻ∑Ņ8ťg£¨Ĺ®÷Ģ√ś∑e63∆Ĺ∑Ĺ√◊°£‘ļ¬š∆Ĺ√ś≥ ĺō–ő£¨ňń÷‹ěť‘ļȶ£¨ťTť_Ė|ńŌĹ«£¨Ī£īśĽýĪĺÕÍļ√°£Źą“ĽőÚĻ ĺ” «Źą“ĽőÚ”◊ńÍ≥…ťLĶńĶō∑Ĺ£¨“≤ «“ä◊CŹą“ĽőÚ‘ŕł √Cť_’ĻłÔ√ŁĻ§◊ųĶńöv ∑ľońÓĶō°£¨FěťŅhľČőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£Źą“ĽőÚńĻőĽ”ŕ”‹÷–Ņh≥«ÍPśā(zh®®n)Ňd¬°…Ĺóę‘∆∑Ś…Ŭī£¨–řĹ®”ŕ1951ńÍ£¨◊Ýőų≥ĮĖ|£¨”…ńĻĪģ°ĘńĻŕ£ļÕáķôŕ Į÷ý»ż≤Ņ∑÷ĹM≥…°£ńĻĪģ”…÷–Ļ≤ł √C °őĮÜTēĢ°Ęł √C °»ň√Ů’ĢłģŃĘ°£ŃÍńĻ’ľĶō√ś∑e88∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ňý’ľĶō–őĹŁň∆ąA–ő£¨÷ĪŹĹľs10.6√◊°£Źą“ĽőÚ£¨÷–Ļ≤ł √CŐōĄe÷ß≤ŅĄď(chu®§ng) ľ»ň÷ģ“Ľ£¨1895ńÍ3‘¬3»’≥Ų…ķ”ŕł √C °”‹÷–Ņh≥«ÍPśā(zh®®n)ĪĪÍPīŚ£¨1924ńÍľ”»Ž÷–áÝĻ≤ģaŁh£¨1925ńÍŇc»Žł ĶńáÝ√Ů‹ä÷–Ļ≤ģaŁhÜT–Żābłł°ĘŚXćĒ»™Ļ≤Õ¨Ąď(chu®§ng)Ĺ®Ńň÷–Ļ≤ł √CŐōĄe÷ß≤Ņ£¨»ő°≠°≠[‘Ēľö]

2°ĘÍJÕűńĻ

°°°°ÍJÕűńĻőĽ”ŕ«ŗ≥«śā(zh®®n)»Ēīńě≥īŚ£¨Ŗ@ «“ĽŐéŐž‘žĶō‘OĶńÔLňģĆöĶō°£“Ú∆š…Ĺ–őĄ›»ÁťLżąÔčňģ£¨ňý“‘ģĒĶō»ňĹ–ňŁżąÓ^Ī§◊”°£‘ŕżąÓ^Ī§◊”…Ĺń_Ō¬”–“Ľ∆¨óóėšŃ÷£¨Ŗ@ņÔĺÕ «ÍJÕűņÓ◊‘≥…ĶńńĻĶō°£ďĢņÓ ŌťL›ÖŅŕāų£¨√ŅńÍĶń«Ś√ųĻĚ(ji®¶)ļÕ÷–‘™ĻĚ(ji®¶)∂ľēĢéß÷Ýļů»ň»•Ĺo≤Ľ÷™√ŻĶńņŌŌ»»ň…ŌČě°£÷ĪĶĹĹ‚∑Ňļů£¨≤ŇĻęť_ŃňŖ@āÄ√ō√‹°£ĶĹŃň2003ńÍ£¨‘ŕ»Ēīńě≥ņÓőń…ķľ“÷–£¨”÷įl(f®°)¨FŃň“ĽĪĺ√ō≤ōŃň300∂ŗńÍĶń°∂ņÓ Ōľ“◊V°∑°£Ĺõ÷–áÝ…ÁŅ∆‘ļöv ∑—–ĺŅňýĆ£ľ“Ťb∂®£¨°∂ņÓ Ōľ“◊V°∑ěťŅĶőűńÍťg≥≠šõ‘≠őÔ£¨ľ“◊VĶń–Ú—‘ «ņÓ◊‘≥… ŚłłņÓĪůňýĆĎ£¨≤Ľīś‘ŕāő‘ž°£ďĢľ“◊V÷–”õ›d£¨ņÓ◊‘≥…ĪÝĒ°÷ģļůĽĮ—b≥…ļÕ…–£¨éß÷ÝÉ…őĽ”H–ŇÕ∂ŅŅ∆š‘ŕ«ŗ≥«Ķń ŚłłņÓĪů°£“≤ĺÕ”–ŃňņÓ Ōļů»ňňýāųĶńņÓ◊‘≥…°į…ķ«įŃý∑Ņ’’Óô£¨ňņļůīů∑Ņ ōž`°ĪĶń’f∑®°£2007ńÍ«Ś√ųĻĚ(ji®¶)”…ł √C °√ų«Ś ∑ĆWēĢ¬ďļŌņÓ Ōļů»ň‘ŕ»Ēīńě≥żąÓ^Ī§◊”°įÍJÕűńĻ°ĪĻęť_Ňe––ľņžŽņÓ◊‘≥…ĶńĽÓĄ”°£°≠°≠[‘Ēľö]

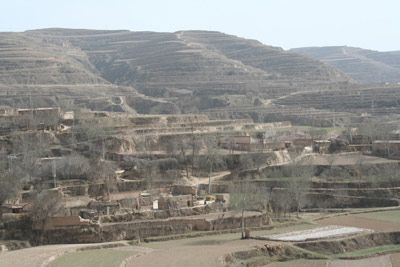

°°°°∂Ģżą…ĹĺįÖ^(q®Ī)őĽ”ŕ«ŗ≥«śā(zh®®n)Ė|ě©īŚőųńŌ∑Ĺ£¨ ľĹ®”ŕ√ųń©«Ś≥ű£¨’ľĶō√ś∑e8000∂ŗ∆Ĺ∑Ĺ√◊°£‘ďĹ®÷Ģ»ļ“ņ…Ĺ∂ÝĹ®£¨ö‚Ą›ļÍā•£¨≤ľĺ÷áņ÷Ē£¨ÔLłŮ™öŐō°£“Ú∆š…ĹĄ›»Á°į∂ĢżąĎÚ÷ť°ĪĻ Ķ√√Ż∂Ģżą…Ĺ°£∂Ģżą…ĹĺįÖ^(q®Ī)Ī£īś◊ÓěťÕÍ’ŻĶń «£¨ ľĹ®”ŕ«Ś«¨¬° ģŃýńÍ£®1751ńÍ£©ĶńĻŇĎÚė«°£ĹŁńÍĀŪĽ÷ŹÕ–řĹ®Ķń”ŮĽ ĶÓ°Ę∂Ģżą…Ĺň¬°ĘŕÚŹR°Ęőń≤żĆm°Ę»ż •ĆmĶ»£¨ľīĪ£īśŃň‘≠ĀŪĶńöv ∑ÔL√≤”÷‘ŲŐŪŃň–¬ĶńőńĽĮ…ę≤ °£°≠°≠[‘Ēľö]

4°Ę–°ļ”∆ĮŃų

°°°°–°ļ”∆ĮŃųőĽ”ŕ«ŗ≥«ĻŇśā(zh®®n)“‘ĪĪĶńŁSļ”į∂ŖÖ£¨‘ďĺįŁc «”…ŁSļ”Ķń÷ßŃų°™°™–°ļ”◊”ěť∆ĮŃųļ”Ķņ£¨”ŕ2006ńÍĹ®≥…£¨»ęťL2.5ĻęņÔ£¨∆ĮŃųērťgīůľsěť50∑÷Áä°£–°ļ”∆ĮŃųľīů@ŽU°Ę”÷īŐľ§£¨ŖÄŅ…–ņŔpŁSļ”—ōį∂Ķń◊‘»ĽÔLĻ‚°£∆ĮŃų÷ģļů£¨—ōļ”쩬Ģ≤Ĺ£¨≤ĽÉHŅ…“‘”^Ņī≤®Ěżõį”ŅĶńŁSļ”ĺį”^£¨”÷Ņ…–Ň»ĽŐŰíĢŁSļ”∆ś Į°£ńŅ«į£¨–°ļ”∆ĮŃų «Őm÷›°Ęį◊„yĶōÖ^(q®Ī)ő®“ĽĶń“ĽŐéľĮ–›ťe°Ęä ė∑°ĘĪ‹ Óěť“ĽůwĶńňģ…Ō∆ĮŃų¬√”őŪóńŅ£¨ «÷‹ŖÖĶōÖ^(q®Ī)√ŮĪä¬√”ő–›ťeĶńļ√»•Őé°£°≠°≠[‘Ēľö]

5°Ę«ŗ≥««ßģÄļ…ŐŃ

°°°°«ŗ≥««ßģÄļ…ŐŃ°™°™ŁSļ”»ť÷≠≤ł”żĶńőųĪĪ÷ģ◊Ó°£őĽ”ŕĖ|ě©“ĽéßĶń«ßģÄļ…ŐŃňō”–°į»Ż…Ō–°Ĺ≠ńŌ°Ī÷ģ√ņ√Ż°£ ĘŌńērĻĚ(ji®¶)£¨ĻŇśā(zh®®n)ĺG“ū“ūĶńĶĺŐÔŌ„Ôh»fņÔ£¨1400∂ŗģÄļ…ŐŃ£¨160∂ŗ∑Nļ…Ľ®śĪ◊ŌśŐľt£¨Ű~Éļ≥ō÷–ś“ĎÚ°ĘňģÝBŐŃŖÖįŅŌŤ°£ļ…≥ō÷–łų∑NŰ~ÓźĶńūB(y®£ng)÷≥“—≥…ěť»ļĪäĶń÷ų“™ĹõĚķ ’»Ž°£√Ņ∑ÍĻĚ(ji®¶)ľŔ»’£¨∂ľ –ĶńīĻŠěźŘļ√’Ŗ≥…»ļĹY͆£¨‘ŕļ…≥ōŖÖīĻŠě£¨ŌŪ ‹īů◊‘»ĽĶń∂ųŔn°£°≠°≠[‘Ēľö]

6°Ę«ŗ≥«ĪģŃ÷

°°°°«ŗ≥«ĪģŃ÷őĽ”ŕēÝ‘ļŌÔĪĪŖÖ£¨ «“Ľ◊ý∑¬ĻŇņ» ĹĹ®÷Ģ£¨’ľĶō√ś∑e516∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ ľĹ®”ŕ2012ńÍ6‘¬£¨”ŕ2013ńÍ7‘¬ŅĘĻ§≤ĘĹ”īż”őŅÕ°£«ŗ≥«ĪģŃ÷¨FĪ£īś ĮĪģ43ČK£¨ «√ų≥ĮľőĺłżąÔw»…őžńÍ£®Ļę‘™1562ńÍ£©ĶĹ√ŮáÝ ģňńńÍ£®Ļę‘™1925ńÍ£©∆ŕťg«ŗ≥«ĶōÖ^(q®Ī)ňýĪ£īś ĮĪģĶń“Ľ≤Ņ∑÷£¨”–”õ ¬Īģ°Ę–řĹ®Īģ°ĘľĮŔYĪģ°ĘĻ¶Ķ¬Īģ°ĘńĻĪģĶ»£¨Ŗ@–©ĻŇĪģ”õ›dŃň«ŗ≥«Ķń…ÁēĢ°Ę’Ģ÷ő°ĘĹõĚķ°ĘőńĽĮ°ĘĹŐ”ż°Ę‹ä ¬°Ę√Ůň◊Ķ» ∑ŃŌ£¨ůw¨FŃň»Ś°ĘŠĆ°ĘĶņ»żĹŐļŌ“ĽĶńāųĹy(t®Įng)őńĽĮ£¨“ä◊CŃň«ŗ≥«”∆ĺ√Ķńöv ∑úY‘īļÕļŮ÷ōĶńőńĽĮĶ◊ŐN°£«ŗ≥«ĪģŃ÷ «ľĮ≤ńŔ|°Ę◊ęőń°ĘēÝĶ§°ĘĶŮŅŐ”ŕ“ĽůwĶńňá–g’š∆∑£¨Ć¶”ŕŅľ◊CģĒēr«ŗ≥«Ķń…ÁēĢērīķŐō’ųļÕöv ∑°ĘēÝ∑®°Ęňá–g∂ľĺŖ”–›^łŖĶń—–ĺŅÉr÷Ķ£¨ «“Ľ∑›ĆöŔFĶńĶō∑ĹőńĽĮŖzģa°£°≠°≠[‘Ēľö]

7°Ę«ŗ≥«łŖ ŌžŰŐ√

°°°°łŖ ŌžŰŐ√ ľĹ®”ŕ«Ś«¨¬°őŚ ģńÍ£¨ľīĻę‘™1785ńÍ£¨ «łŖ ŌĶŕĺŇ ņŌ»◊śłŖĪŁ–Ňįl(f®°)∆ū–řĹ®Ķń°£ňŁ ««ŗ≥«ĶōÖ^(q®Ī)ő®“ĽĪ£īśŌ¬ĀŪĶń“Ľ◊ýľ“žŰ°£łŖ Ō‘≠ŌĶ…ĹĖ|≤≥ļ£ą@ą@īŚ»ň£¨√ųļťőšńÍťg£¨łŖ Ō ľ◊śŅň◊ū–÷Ķ‹»ż»ňŽS√CÕűĀŪĶĹł √C£¨É…őĽ–÷Ķ‹Ďū(zh®§n)ňņ‘ŕļ”őųĹģąŲ£¨Ņň◊ūĪ„Ēy∆řéß◊”ĀŪĶĹ«ŗ≥«∂®ĺ”°£łŖ ŌžŰŐ√”……ĹťT°Ę«įŖ^Źd°ĘļůŖ^Źd°ĘéŻ∑Ņ°ĘīůĶÓĶ»Ĺ®÷ĢőÔĹM≥…°£łŖ ŌžŰŐ√ «√ų«Śēr∆ŕ™ö”–ĶńĎ“…Ĺ ĹĹ®÷Ģ£¨“ĽĆ”“ĽĆ”£¨÷ūĆ”‘ŲłŖ£¨“‘ ĺłŖ Ō◊”ĆO≤Ĺ≤ĹłŖ…ż£ĽļůŖ^ŹdŇcéŻ∑ŅŌŗŖB£¨≤ĽÉHĹ®÷Ģ™öŐō£¨∂Ý«“‘Ę“‚…ÓŅŐ£¨“‘ ĺłŖ Ōļů»ňĽ•Ōŗ∑Ų≥÷£¨Ļ≤Õ¨ŖM≤Ĺ£ĽłŖ ŌžŰŐ√ĶńťTÕ•÷ýĒĶěťĺŇ,ĺŇěťāÄőĽĒĶ◊÷÷–◊Óīů£¨‘ŕ«ŗ≥«”√ĺŇłý÷ý◊”Ķń÷Ľ”–łŖ ŌžŰŐ√£¨‘Ę“‚łŖ Ōļůīķ…ŌĶ√ŹRŐ√£¨őĽľį»ň≥ľ£Ľ‘ļ÷–«ŗīušĀĶō£¨ĺÕ «Ō£ÕŻłŖ Ōļů»ň∆Ĺ≤Ĺ«ŗ‘∆°£łŖ Ōļů»ň‘ŕ«Ś≥Į≥ŲŃň1√ŻŖM Ņ£¨2√ŻőńŇe£¨6√ŻőšŇe£¨22√Żōē…ķ°£1993ńÍłŖ ŌžŰŐ√ĪĽŃ–ěťŅhľČőńőÔĪ£◊oÜő°≠°≠[‘Ēľö]

8°Ę«ŗ≥«Ń_ľ“īů‘ļ

°°°°Ń_ľ“īů‘ļ «√ŮáÝēr∆ŕ«ŗ≥«ňńīůňģüü◊ų∑Ľ÷ģ“ĽĶń°į”ņŪė≥…°ĪņŌįŚŃ_Ō£÷‹Ō»…ķĶń’¨‘ļ£¨Ĺ®”ŕ√ŮáÝ ģŃýńÍ£¨ľīĻę‘™1927ńÍ°£‘ď‘ļ¬š”…Ė|‘ļ°Ę÷–‘ļļÕőų‘ļ»ż≤Ņ∑÷ĹM≥…£¨’ľĶō√ś∑e7100∆Ĺ∑Ĺ√◊°£Ė|‘ļ”…«į‘ļ°Ę÷–‘ļļÕļů‘ļĹM≥…£¨ňŁ‘≠ĀŪ «Ń_ľ“Ķńňģüü◊ų∑Ľ£¨◊÷ŐĖ°į”ņŪė≥…°Ī°£Ė|‘ļ“≤ «Žä“ēĄ°°∂ņŌ Ń◊”ėš°∑ĶńŇńĒząŲĺį°£÷–‘ļ «Ń_ľ“»ňĺ”◊°ĶńĶō∑Ĺ£¨‘ď‘ļĆŔ»żŐ√őŚŹBĹYėčĶńňńļŌ‘ļ£¨ľī…Ō°ĘŌ¬Ő√ő›łų»żťg£¨Ė|°ĘőųŹB∑ŅłųőŚťg°£…ŌŐ√ő›É…ŖÖłų”–“Ľťg∂ķ∑Ņ£¨Ō¬Ő√ő›ĶńőųŖÖ“≤”–“Ľťg∂ķ∑Ņ£¨Ė|ŖÖ «īuĶŮīůťT°£őų‘ļ”…«į‘ļļÕļů‘ļÉ…◊ýňńļŌ‘ļĹM≥…£¨‘ļÉ»”–Ľ®ą@°Ęňģ≥ōļÕ◊Ŗņ»£¨ «Ń_ľ“»ň–›ťeä ė∑ĶńąŲňý£¨“≤ «”√ĀŪ’–īżŅÕ…ŐĶńĶō∑Ĺ°£’ŻāÄŃ_ľ“īů‘ļ”… ģŃýĶņťTĽ•ŌŗŖBÕ®£¨‘O”č™öŐō£¨≤ľĺ÷áņ÷Ē£¨ĻŇė„Ķš—Ň£¨◊ŲĻ§ĺę√ņ£¨ĺŖ”–…ĹőųňńļŌ‘ļĶńĹ®÷ĢÔLłŮ£¨ ««ŗ≥«ĶōÖ^(q®Ī)Ī£ŃŰ◊ÓÕÍ’ŻĶńĻŇ√Ůĺ”ňńļŌ‘ļ÷ģ“Ľ°£2003ńÍ£¨Ń_ľ“īů‘ļĪĽŃ–ěťŅhľČ°≠°≠[‘Ēľö]

9°Ę«ŗ≥«≥«ŕÚŹR

°°°°≥«ŕÚŹR ľĹ®”ŕňő» ◊ŕĆö‘™ńÍťg£¨ľīĻę‘™1038-1039ńÍ£¨≥űěť«ō÷›īŐ ∑Ķ“«ŗĶń◊h ¬Źd£¨ňý“‘”÷∑Q÷ģěť°įĶ“«ŗłģ°Ī°£√ų≥Į≥ű∆ŕ£¨ģĒēr«ŗ≥«Ķń‹ä ¬Ďū(zh®§n)¬‘ĶōőĽ ģ∑÷÷ō“™£¨≥ĮÕĘĪ„‘ŕīňĆć––ÕÕĪÝ£¨≤ĘĆĘ◊h ¬Źdłńěť ōāšłģ£¨ Ļ∆š≥…ěť«ŗ≥« ōāš‹äĶń÷łď]≤Ņ°£√ų≥Įļů∆ŕ£¨«ŗ≥«Ķń‹ä ¬Ďū(zh®§n)¬‘ĶōőĽ≤Ľ‘Ŕ÷ō“™£¨≥ĮÕĘĆĘ ōāšłģłń“∆ňŻŐé°£”ļ’ż∂ĢńÍ£¨Ĺū≥«Ķń≥«ŕÚŹRŖM––ĺS–ř£¨łųĶōĪ„ť_ ľłā†é’ą∂Ĺ≥«ŕÚĶńĽÓĄ”£¨ĹõŖ^«ŗ≥«»ňĶń∂ŗ∑¨Ň¨Ń¶£¨◊ÓĹKīžĒ°Ńň∆šňŻŅhłģ£¨ěť«ŗ≥«’ąĀŪŃň∂Ĺ≥«ŕÚ£¨≤ĘĆĘ∂Ĺ≥«ŕÚĻ©∑Ó‘ŕ√ų≥ĮĶń ōāšłģ£¨ Ļ÷ģ≥…ěť«ŗ≥«Ķń≥«ŕÚŹR°£≥«ŕÚ†Ē‘≠√Żľo–Ň£¨ «ňńī®įÕŅ§ŪėĎcłģ»ň£¨ŌĶĄĘįÓ ÷Ō¬Ķń“ĽÜTīůĆĘ£¨“Ú廥ĘįÓ∂Ý…Š…Ū≥…» °£ļůĀŪĄĘįÓĶ√ŃňĚh≥ĮĹ≠…Ĺ£¨ěťŃňľońÓľo–Ň£¨ĆĘ∆šŔn∑‚ěť≥«ŕÚ†Ē°£’ŻāÄ≥«ŕÚŹR’ľĶō√ś∑e3600∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨”……ĹťT°ĘĎÚė«°Ęņ»∑Ľ°ĘŇ„ĶÓ°ĘÁäĻńė«°ĘęIĶÓ°ĘłřĹū∂ĢŅh≥«ŕÚŇ„ĶÓ°ĘīůĶÓĶ»Ĺ®÷ĢőÔĹM≥…°£‘ďĹ®°≠°≠[‘Ēľö]

10°ĘŹą“ĽőÚŃ“ ŅľońÓū^

°°°°Źą“ĽőÚŃ“ ŅľońÓū^”ŕ2009ńÍ7‘¬1»’√śŌÚ…ÁēĢ√‚ŔMť_∑Ň£¨¨F“—’ųľĮĶĹŹą“ĽőÚ…ķ«į Ļ”√Ŗ^ĶńēÝľģ°Ę”√∆∑Ķ»100∂ŗľĢ£¨ąD∆¨240∂ŗ∑ý°£ľońÓū^÷ų’ĻÖ^(q®Ī)∑÷āų≤•–¬ňľŌŽ£Ľ≤•ĽūŽ]‘≠£ĽÕĢőš≤Ľ«Ł£¨ōöŔv≤Ľ“∆£ĽĆW∂Ý≤ĽÖí£¨’d»ň≤ĽĺŽ£ĽĺŌĻ™ĪMīŠ£¨ňņ∂Ýļů“—5≤Ņ∑÷£¨»ę√ś’Ļ ĺŃňł √C °Ķŕ“ĽāÄ÷–Ļ≤ĹMŅó°™°™ł √CŐōĄe÷ß≤ŅēÝ”õŹą“ĽőÚĶńłÔ√Ł…ķ—ńľįĹ‹≥ŲōēęI°£ 1895ńÍ3‘¬3»’£¨Źą“ĽőÚ≥Ų…ķ”ŕ”‹÷–Ņh≥«ÍPśā(zh®®n)ĪĪÍPīŚ£¨ 1918ńÍ10‘¬£¨Ņľ»ŽĪĪĺ©īůĆWÓAŅ∆įŗ£¨ ‹ņÓīůŠďĶ»Ļ≤ģa÷ųŃx’ŖĶń”įŪĎļÕ–¬őńĽĮŖ\Ą”ĶńÜĘĶŌ£¨ť_ ľĹ” ‹ŮRŅňňľ÷ųŃx°£1919ńÍÖĘľ”ŃňőŚňńŖ\Ą”£¨◊ųěťł √C¬√ĺ©ĆW…ķīķĪŪĶĹ∂őžų»ūłģŘ°-£¨ŹäŃ““™«ůŹU≥ż°į∂Ģ ģ“Ľól°Ī≤Ľ∆ĹĶ»ólľs£¨ŠĆ∑ŇĪĽ≤∂Õ¨ĆW°£Õ¨ńÍ«ÔŅľ»ŽáÝŃĘőš≤żłŖĶ»éü∑∂£¨‘ŕőšĚh«ŗńÍŖ\Ą”ÓIĆß»ňźŃīķ”ĘĶń”įŪĎŌ¬£¨ŖM“Ľ≤ĹĆWŃēļÕ—–ĺŅŮRŅňňľ÷ųŃx£¨ī_ŃĘŃňłÔ√ŁĶń»ň…ķ”^°£192°≠°≠[‘Ēľö]

11°ĘŮRľ“ąqŖz÷∑

°°°°ŮRľ“ąqŖz÷∑őĽ”ŕ”‹÷–ŅhŖBīÓŗl(xi®°ng)ŮRľ“ąqīŚőųĪĪ500√◊°£É»ļ≠∑÷ĆŔŮRľ“łGőńĽĮŇcżRľ“őńĽĮ°£√ś∑eľs4000∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨őńĽĮĆ”ļŮľs0.5√◊°£≤…ľĮ”–ĆŔŮRľ“łGőńĽĮįŽ…ĹÓź–ÕĶńńŗŔ|ľtŐ’ļÕäA…įľtŐ’ļÕ≤ Ő’∆¨£¨≤ Ő’ľyÔó”–ļŕ°Ęľt…ęĆíéßľy°ĘšŹżXľy°ĘĺWłŮľy£¨∆ų–ő”––°ŅŕŽp∂ķČō°ĘŽp∂ķ∆ŅļÕłŖÓI’ŘľÁĻř£ĽżRľ“őńĽĮÔó”–Ľ@ľyĶńäA…įľtŐ’ļÕ≤ Ő’∆¨ľįłŖÓI’ŘľÁĻř°ĘīůŅŕŽp∂ķĻřĶ»°£Ŗz÷∑Ī£īś›^ļ√£¨Ć¶—–ĺŅŮRľ“łGőńĽĮŇcżRľ“őńĽĮĶńŌŗĽ•ÍPŌĶ”–÷ō“™Ér÷Ķ°£°≠°≠[‘Ēľö]

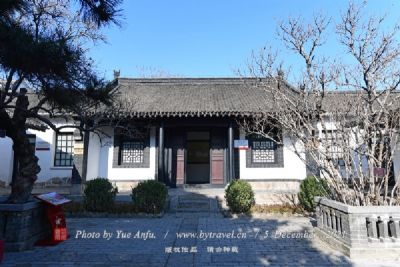

12°ĘŇd¬°…ĹŇPėÚ

°°°°Ňd¬°…ĹŇPėÚőĽ”ŕ”‹÷–ŅhŇd¬°…Ĺ°£«Ś«¨¬°∂Ģ ģįňńÍ(1763)÷™ŅhŐ∆ÝQÁäĄď(chu®§ng)Ĺ®£¨Ļ ∑Q°įŐ∆ĻęėÚ°Ī°£Ć“ößĆ“–ř°£ľőĎcįňńÍ(1803)÷™ŅhņÓīľļÕĹ®ěťńĺĹYėčĻįėÚ£¨√Ż°į”≠…∆ėÚ°Ī°£Ļ‚ĺw∂Ģ ģŃý(1900)ńÍ÷ōĹ®£¨∑Q°į‘∆żąėÚ°Ī°£ėÚ»ęťL23.6√◊£¨ŅÁ∂»9√◊£¨ėÚ√śĆí3√◊£¨ěť13Ő§≤Ĺ–Ī∆¬ Ĺ°£ėÚ…ŌĹ®ņ»9ťg£¨ėÚÓ^łųĹ®ńŌ°ĘĪĪėÚÕ§“Ľ◊ý£¨ěť–™…ĹŪĒňńĹ«Ôwť‹ĹYėč£¨Ė|°ĘőųÉ…ā»éß∂ķ∑Ņ£¨ŪĒ≤Ņĺý≤ľ ŤŃßÕŖ°£Ī£īś›^ļ√£¨Ć¶—–ĺŅĹ®ėÚ ∑ļÕĹ®ėÚľľ–g”–÷ō“™Ér÷Ķ°£°≠°≠[‘Ēľö]

13°ĘŌńĻŔ†I≥«÷∑

°°°°ĻŇ≥«őĽ”ŕ”‹÷–ŅhŌńĻŔ†Iśā(zh®®n)…ŌĪ§◊”īŚőųĪĪ500√◊°£√ś∑eľs9»f∆Ĺ∑Ĺ√◊°£∆Ĺ√ś≥ ∑Ĺ–ő£¨ŖÖťL350√◊£¨Č¶‘ęļĽÕŃįś÷Ģ£¨öąłŖ4--10√◊£¨ĽýĆí8--12√◊£¨ŪĒĆí2--4√◊£¨ļĽĆ”ļŮ0.08--0.16√◊°£≥«Ė|°ĘńŌ°Ęőų»ż√śÕ‚”–ļĺúŌ£¨Ćí30√◊£¨…Ó10√◊°£őų°ĘĪĪ°ĘńŌĪŔťT£¨őųťTÕ‚”–ģY≥«£¨ńŌĪĪťL30√◊£¨Ė|őųĆí20√◊£¨ńŌťTÕ‚ģY≥«Ė|őųťL40√◊£¨ńŌĪĪĆí25√◊°£Ķō√ś≤…ľĮ”–ňőīķ”‘Ő’∆¨ļÕī…∆¨°£īň≥«“…ěťőų«ōĶńáÝ∂ľ--”¬ Ņ≥«ŹU÷∑°£≥«÷∑Ī£īś›^ļ√£¨Ć¶—–ĺŅ≥«Ĺ® ∑ļÕ”‹÷–Ķō∑Ĺ ∑”–÷ō“™Ér÷Ķ°£°≠°≠[‘Ēľö]

14°Ę∑Ĺľ“úŌŖz÷∑

°°°°∑Ĺľ“úŌŖz÷∑ őĽ”ŕ”‹÷–Ņh«ŚňģůAŗl(xi®°ng)∑Ĺľ“úŌīŚĖ|°Ęőų°ĘńŌ»ż√ś°£ĆŔŮRľ“łGőńĽĮįŽ…ĹŇcŮRŹSÓź–Õ°£√ś∑eľs3.2»f∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨őńĽĮĆ”ļŮ0.15--0.5√◊°£≤…ľĮ”–ńŗŔ|ľtŐ’°ĘäA…įľtŐ’ļÕ≤ Ő’∆¨ļÕ Įłę°£≤ Ő’ľyė”ĆŔŮRľ“łGőńĽĮįŽ…ĹÓź–ÕĶń”–šŹżXľy°ĘĆíéßľy£¨∆ų–ő”–ČōļÕĻř£ĽĆŔŮRŹSÓź–ÕĶń”–ÔóÕ‹ľyĶń≤ Ő’Ļř°£Ŗz÷∑Ī£īś›^ļ√£¨Ć¶—–ĺŅŮRľ“łGőńĽĮĶńÉ»ļ≠ļÕŐm÷›ĶōÖ^(q®Ī)ĻŇőńĽĮ”–÷ō“™Ér÷Ķ°£°≠°≠[‘Ēľö]

15°ĘĻýľ“ě≥Ŗz÷∑

°°°°Ļýľ“ě≥Ŗz÷∑őĽ”ŕ”‹÷–Ņhł ≤›ĶÍŗl(xi®°ng)Ļýľ“ě≥īŚĖ|300√◊°£∑÷ĆŔŮRľ“łGőńĽĮŮRľ“łGÓź–Õ°ĘŮRŹSÓź–Õ°£√ś∑eľs16.2»f∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨őńĽĮĆ”ļŮ0.5--2.5√◊£¨∑÷…Ō°ĘŌ¬É…Ć”£¨Ī©¬∂”–∑Ņ÷∑°£≤…ľĮ”–ńŗŔ|ļÕäA…įľt°ĘĽ“Ő’∆¨°£ĆŔŮRľ“łGőńĽĮŮRľ“łGÓź–ÕĶń≤ Ő’ľyė””–∆Ĺ––ĺÄľy°ĘĽ°ĺÄ»żĹ«ľy°ĘąAŁcľy£¨∆ų–ő”–Ļř°ĘņŹ£ĽĆŔŮRŹSÓź–ÕĶń≤ Ő’ľyė””–ĺWłŮľy°ĘąA»¶ľy°ĘšŹżXľy£¨∆ų–ő∂ŗěťČō°ĘĻř°£Ŗz÷∑Ī£īś›^ļ√£¨Ć¶—–ĺŅŮRľ“łGőńĽĮĶńÉ»ļ≠ļÕŐm÷›ĶōÖ^(q®Ī)ĻŇőńĽĮ”–÷ō“™Ér÷Ķ°£°≠°≠[‘Ēľö]

16°Ęľtň¬Ŗz÷∑

°°°°ľtň¬Ŗz÷∑őĽ”ŕ”‹÷–Ņh–°ŅĶ†Iŗl(xi®°ng)ľtň¬īŚőųĪĪ300√◊°£ĆŔżRľ“őńĽĮ°£√ś∑eľs60»f∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨őńĽĮĆ”ļŮ0.2--2√◊£¨Ī©¬∂”–ńĻ‘ŠļÕį◊Ľ“ĺ”◊°√ś°£≤…ľĮ”–ńŗŔ|ļÕäA…įľtŐ’ļÕ≤ Ő’∆¨°ĘĻřĶ»£¨ľyÔó”–Ľ@ľy°ĘņKľyļÕłĹľ”∂—ľy£¨∆ų–ő”–Žpīů∂ķĻř°ĘģY°ĘīĻłĻĻřļÕ’ŘľÁĻř°£ŃŪ≤…ľĮ”– Įłę°Ę ĮĶ∂Ķ»°£Ŗz÷∑Ī£īś›^ļ√£¨Ć¶—–ĺŅżRľ“őńĽĮĶńÉ»ļ≠ļÕŐm÷›ĶōÖ^(q®Ī)ĻŇőńĽĮ”–÷ō“™Ér÷Ķ°£°≠°≠[‘Ēľö]

17°ĘĹū—¬ĻŇĹ®÷Ģ»ļ

°°°°Ĺū—¬ĻŇĹ®÷Ģ»ļ∑÷≤ľ”ŕŐm÷› –”‹÷–ŅhĹū—¬śā(zh®®n)ĺ≥É»£¨őĽ”ŕŁSļ”“ĽľČ÷ßŃų‘∑ī®ļ”÷–Ō¬”ő°£Ĺū—¬ĻŇĹ®÷Ģ»ļ÷ų“™”…Ĺū—¬ůA’ĺ°Ę÷‹ľ“žŰŐ√°Ę»ż •ŹR°Ę ÷Ļ§ňģüü◊ų∑Ľ£®ł£‘™Ő©üü∑Ľ£©°Ę”ņōSĹū Ōľ“žŰ°Ęŗćľ“žŰŐ√°ĘŁSľ“žŰŐ√°Ę’Ąľ“žŰŐ√°ĘŹą Ōľ“žŰ°ĘĹū—¬Ĺū Ōľ“žŰ°Ę‘ņ Ōľ“žŰ°Ęį◊ŮRŹRĶ»12ŐéĻŇĹ®÷ĢĹM≥…£¨∑÷≤ľ‘ŕĹū—¬ĺ≥É»‘∑ī®ļ”É…į∂Ķńļ”Ļ»ŽAĶō…Ōĺd—”12ĻęņÔĶń∑∂áķÉ»°£∆š÷–£¨»ż •ŹRľį÷‹ľ“žŰŐ√”ŕ1993ńÍĻę≤ľěťŅhľČőńőÔĪ£◊oÜőőĽ£¨∆šňŻĻŇĹ®÷Ģ”ŕ2008ńÍĻę≤ľěťŅhľČőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£Ĺū—¬ŇĢŗŹ °ēĢŐm÷›£¨ «Ĺz¬∑ĻŇĶņ…ŌōõÕ®Ė|őųĶńļĶīaÓ^°£√ų«Ś“‘ļů£¨Ĺū—¬÷ūĚu≥…ěťŐm÷›ňģüüĶń÷ųģaÖ^(q®Ī)ļÕľĮ…ĘĶō£¨ňģüüėI(y®®)ĶńŇd Ę£¨ ĻĹū—¬≥…ěť‘∑ī®Ńų”Ú’Ģ÷ő°ĘĹõĚķ°ĘőńĽĮĶń÷––ń£¨“ĽīůŇķžŰŐ√°ĘŹR”Ó°ĘůA’ĺ°ĘēĢū^ļÕňńļŌ‘ļĶ»Ĺ®÷Ģ“≤ŽS÷ģ’Q…ķ°£¨FīśĻŇĹ®ľį√Ůĺ”∂ŗĹ®”ŕ«ŚÕŪ∆ŕ£¨¨F”…ňý‘ŕĶōīŚőĮēĢĻ‹ņŪ°£ Ĺū—¬ĻŇĹ®÷ĢĺŖ”–Ī£īśÕÍ’Ż°Ę∑÷≤ľľĮ°≠°≠[‘Ēľö]

18°Ę«ŗ≥«ĻŇ√Ůĺ”

°°°°«ŗ≥«ĻŇ√Ůĺ”őĽ”ŕ”‹÷–Ņh«ŗ≥«śā(zh®®n)«ŗ≥«°Ę≥«ļ”°Ę–¬√Ů°ĘÕŖłGīŚ°£«ŗ≥«ĻŇ√Ůĺ”∑÷ěťĻęĻ≤Ĺ®÷Ģ°Ę◊ŕĹŐĹ®÷ĢļÕ√Ůĺ”Ĺ®÷Ģ»żÓź£¨’ľĶō√ś∑eľs29000∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ĺýěťīuńĺĹYėč°£ĻęĻ≤Ĺ®÷ĢįŁņ®«ŗ≥«ēÝ‘ļļÕĖ|ě©ĎÚė«°£◊ŕĹŐĹ®÷ĢįŁņ®łŖľ“žŰŐ√ļÕ«ŗ≥«ŕÚŹR°£√Ůĺ”Ĺ®÷ĢįŁņ®45Ő飨∆š÷–√ųīķ1Őé°Ę«Śīķ33Ő飨√ŮáÝ11Őé°£√Ů唑ļ¬šĪ‹ÔLŌÚÍĖ°ĘĪ≥…Ĺ√śňģ£¨“‘‘ļ¬š Ĺ≤ľĺ÷ěť÷ų£¨∂ŗěť»żŐ√»żŹB£¨»żŐ√őŚŹB£¨»żŐ√∆ŖŹBĶ»–ő Ĺ°£≤…”√Üő√ś∆¬ĽÚ»ň◊÷Ńļľ‹–ő Ĺ°ĘÜőť‹”≤…ĹŪĒ«į≥Ųņ»ĹYėčĶ»Ĺ®÷ĢĻ§ňá°£ťTė«”–īuĶŮťTė«°ĘŃý÷ýťTė«°ĘīĻĽ®ťTė«£¨”–ĶńŖÄĹ®”–ńĺ÷∆īů‹áťT°£īňÕ‚£¨ ĮĶŮ°ĘīuĶŮ°ĘńĺĶŮ™öĺŖĶō∑ĹŐō…ę°£«ŗ≥«ĻŇ√Ů唾Į√Ůĺ”Ĺ®÷Ģ°ĘĻęĻ≤Ĺ®÷Ģ°Ę◊ŕĹŐĹ®÷Ģěť“Ľůw£¨ėč≥…“ĽāÄ”–ôCŌĶĹy(t®Įng)£¨ «÷–áÝāųĹy(t®Įng)…ÁēĢ–őĎB(t®§i)ĶńĆćőÔ◊CďĢ£¨Ć¶—–ĺŅĶō∑Ĺŗl(xi®°ng)ÕŃĹ®÷ĢĺŖ”–™öŐōŅ∆ĆWÉr÷Ķ°£«ŗ≥«ĶńĻŇ√Ůĺ”ňńļŌ‘ļŪė–°ŌÔ∂ÝĹ®£¨”–»żŐ√»żŹB°Ę»żŐ√őŚŹB°Ę»żŐ√∆ŖŹB°£Ŗ^»•°≠°≠[‘Ēľö]

19°Ę”‹÷–Ņh≤©őÔū^

°°°°”‹÷–Ņh≤©őÔū^őĽ”ŕ”‹÷–Ņh≥«ÍPśā(zh®®n)Ňd¬°¬∑307ŐĖ°£ĽýĪĺ͟і°∂”‹÷–öv ∑őńőÔ͟і’Ļ°∑ļÕ°∂ū^≤ō◊÷ģč’Ļ°∑£¨ŇRēr’Ļ”[°∂∑«őÔŔ|őńĽĮŖzģa͟і’Ļ°∑°£ū^≤ōłųÓźőńőÔ3368ľĢ£¨∆š÷–’šŔFőńőÔ456ľĢ£¨ū^≤ōőńőÔ“‘ŮRľ“łGőńĽĮ≤ Ő’°Ę„~∆ų°ĘŤF∆ų°ĘĹū„y”Ů∆ų°ĘĻŇ◊÷ģč°Ę ĮĪģ°Ę ĮŅŐ°Ęľ“◊V°Ę÷ĺēÝĶ»›^ĺŖŐō…ę°£¬ďŌĶŽä‘í£ļ0931-5221176°≠°≠[‘Ēľö]

20°ĘŐm÷›īůĆW≤©őÔū^

°°°°Őm÷›īůĆW–£ ∑ū^≤©őÔū^őĽ”ŕ‘ď–£”‹÷––£Ö^(q®Ī)ņ•ĀŲŐ√ńŌā»£¨2004ńÍ11‘¬ĹõĹŐ”ż≤ŅŇķú Ĺ®‘O£¨ŅāĹ®÷Ģ√ś∑eľs9600∆Ĺ∑Ĺ√◊°£‘ďū^‘O”––£ ∑’Ļ°Ęöv ∑őńőÔ’Ļ°ĘĻŇ…ķőÔĽĮ Į’Ļ°ĘĄ”÷≤őÔėňĪĺ’Ļ°ĘĻŇŁSļ”Ōů’Ļľį√Ůň◊’ĻĶ»6īů’Ļū^£¨Ļ≤’Ļ≥ŲőńőÔ1000”ŗľĢ£¨ĽĮ Į400”ŗľĢ£¨Ą”÷≤őÔėňĪĺ18»fľĢ°£∆š÷–£¨–£ ∑’ĻĆĘŐm÷›īůĆWĶńöv ∑—ōłÔļÕĹŮ»’ÔL≤…ĺŘ”ŕ“Ľū^£¨Õ®Ŗ^ĆćőÔ°ĘąD∆¨Ķ»∂ŗ∑N–ő Ĺ∑ī”≥ŃňŐm÷›īůĆW◊‘1909ńÍ∑®’ĢĆWŐ√’ōĹ®÷ŃĹŮįŔńÍĶńřkĆWöv≥Ő°£īňÕ‚£¨“‘ł √C≤ Ő’ěť÷ōŁcĶńöv ∑őńőÔ’Ļ£¨“‘ļÕ’Ģ—Ú°Ę»ż÷ļŮR°ĘÁPżXŌůěťīķĪŪĶńĻŇ…ķőÔĽĮ Į’Ļ“‘ľįŁSļ”ĻŇŌů’Ļ Ļ‘ďū^≥…ěťľĮ ’≤ō°Ę’Ļ ĺ°Ę—–ĺŅ°ĘĹŐ”ż°ĘĆ¶Õ‚ĹĽŃųĶ»Ļ¶ń‹ěť“ĽůwĶń’Ļū^°£Őmīů–£ ∑ū^’ĻÖ^(q®Ī)≤Ņ∑÷Ļ≤∑÷ěť»żĆ”°£Ķŕ“ĽĆ” «–£ ∑’ĻÖ^(q®Ī)ļÕŁSļ”ĻŇŌůŹd£¨Ķŕ∂ĢĆ”∑÷≤ľĶń÷ų“™ «–£ ∑’ĻÖ^(q®Ī)ļÕöv ∑őńĽĮ’ĻÖ^(q®Ī)°£Ķ໿Ɣ∑÷≤ľŃň√Ůň◊’ĻŹd£¨ĻŇ…ķőÔ’ĻÖ^(q®Ī)ļÕĄ”÷≤őÔėňĪĺ’ĻÖ^(q®Ī)°£°≠°≠[‘Ēľö]