ėÓę”╩ą┬├ė╬Š░³c(di©Żn)ĮķĮB

īÄ▓©╩ą ėÓę”╩ą╬─╬’╣┼█E ėÓę”╩ą╝t╔½┬├ė╬ ėÓę”╩ą├¹╚╦╣╩Šė ėÓę”╩ą▓®╬’^ ėÓę”╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ 4AŠ░ģ^(q©▒) ėÓę”╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ėÓę”╩ą╠ž«a(ch©Żn) ėÓę”╩ą├└╩│ ėÓę”╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ėÓę”╩ą├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

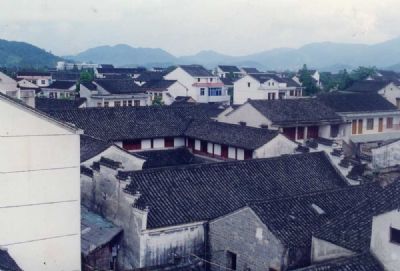

121ĪóėÓę”²ł╚¬╦┬

ĪĪĪĪō■(j©┤)ĪČ╣ŌŠwĪżėÓę”┐hųŠĪżĄõņļĪĘėø▌dŻ¼²ł╚¬╦┬Ż¼¢|ĢxŽ╠┐ĄČ■─Ļ(336)Į©Ż¼╠ŲĢ■▓²Č■─Ļ(842)ÅUŻ¼┤¾ųą╬Õ─Ļ(851)ųžĮ©Ż¼─Ž╦╬Į©čū─Ļķg▒╗ܦĪŻ╦╬Ė▀ū┌ę“ČŃ▒▄Į▒°ūĘ█ÖŻ¼═ŠĮø(j©®ng)ėÓꔯ¼ĄŪ²ł╚¬╔ĮŻ¼┘nĮųžĮ©²ł╚¬╦┬ĪŻį¬ų┴į¬╩«╚²─Ļ(1276)ėųܦŻ¼į¬žæį¬─Ļ(1295)ųžĮ©ĪŻ«ö(d©Īng)ĢrĄ─²ł╚¬╦┬ęÄ(gu©®)─Ż▌^┤¾Ż¼ėąÅø═ėķwĪóŪ¦ĘķwĪó¾┤²łķwĪó┴_Øhį║Īó╔ŽĘĮ╦┬Īóųą╠ņį║Īó¢|ČUį║Īóµé(zh©©n)ć°į║Īó劎╔═żĪóĖ³║├═żĪó²ł╚¬═żĄ╚ĪŻūį╔Į┬┤ų┴Į^Ēö?sh©┤)Ņķwā░╚╗Ż¼▒│╔Į├µ╦«Ż¼×ķę╗ęž╝č╠ÄĪŻ║¾ę“╦┬╔«ėą▓╗ęÄ(gu©®)ąą×ķŻ¼╦┬▒╗░┘ąšĘ┘ܦŻ¼ų┴╣ŌŠwķgė╔─ß╣├─╝┘YųžĮ©ĪŻ╔ĮķT╦┬Ņ~Ī░²ł╚¬╦┬Ī▒╚²ūų×ķėÓę”Ģ°╝ęŚŅĘeĘ╝╦∙Ģ°Ż¼ūųū„ÜWĻ¢įā¾wŻ¼╣P┴”═”ąŃļUä┼ĪŻ²ł╚¬╦┬ū°▒▒│»─ŽŻ¼▒│┐┐²ł╚¬╔ĮŻ¼├µ┼Rę”ĮŁŻ¼ūį─Žų┴▒▒čžųą▌SŠĆę└┤╬×ķ╔ĮķTĪóŪ░ĄŅĪó┤╣╗©ķTĪóš²ĄŅ(┤¾ą█īÜĄŅ)Īóė^ę¶ķwĪŻš²ĄŅ¢|╬„ā╔é╚(c©©)Ė„ėą┼õĄŅŻ¼š¹ĮMĮ©ų■ūį²ł╚¬╔Į─_Ēś╔ĮŲ┬ųØu╔²Ė▀ĪŻ¼F(xi©żn)āHĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

122ĪóŪÕĢ¤╝čÜŌśŪ

ĪĪĪĪŪÕĢ¤╝čÜŌśŪ╬╗ė┌ėÓꔵé(zh©©n)╬õä┘ķT┬Ę82╠¢ā╚(n©©i)Ż¼×ķ├„ČY▓┐╩╠└╔─▀ū┌š²╣╩ŠėĪŻ╚Ī├¹ė┌╠š£Y├„Ī░╔ĮÜŌ╚šŽ”╝čĪ▒║═ųx┐ĄśĘĪ░╔Į╦«║¼ŪÕĢ¤Ī▒įŖŠõĪŻ─▀ū┌š²Ż¼ūų▒ŠČ╦Ż¼╠¢ąĪę░ĪŻ║ļų╬╩«░╦─Ļ┐╝ųą▀M(j©¼n)╩┐Ż¼▀x║▓┴ųį║╩³╝¬╩┐ĪŻ╣┘ų┴╬õ▀xåT═Ō└╔Ż¼║¾š{(di©żo)ų┴ÅV¢|─Žą█╚╬ų¬Ė«ĪŻŅHėąš■┐āŻ¼╦└║¾┘øīW(xu©”)╩┐Ż¼ųu╬─ųęĪŻę╗╔·╣żįŖ╔ŲĢ°Ż¼═§Ļ¢├„į°┘ØŲõįŖ╬─▒ŲĮ³╠š£Y├„║═Č┼Ė”ĪŻ─▀ū┌š²┴¶Ž┬Ą─ų°ū„ėąĪČųx╬─š²╣½─ĻūVĪĘĪóĪČęūšfžSīŹ(sh©¬)╝»ĪĘĪóĪČąĪę░╝»ĪĘĪóĪČė^║Ż╝»ĪĘĪóĪČ╠½é}╝»ĪĘĪóĪČ═╗žŻ╝»ĪĘĄ╚ČÓĘNĪŻŪÕĢ¤╝čÜŌśŪū°▒▒│»─ŽŻ¼ė▓╔Įųžķ▄Ż¼═©├µķ¤9├ūŻ¼Ęų╚²ķgŻ¼═©▀M(j©¼n)╔Ņ10.22├ūŻ¼├„ķg×ķ╠¦┴║╩Į┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ė├Š┼Ö_Īó╬Õų∙ĪŻįōśŪė├▓─▌^ąĪŻ¼ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)╔ą═Ļš¹Ż¼▓┐Ęųśŗ(g©░u)╝■ōpē─Ė»ąÓ▌^ČÓĪŻ╔ą┤µĄ─Ī░ŪÕĢ¤╝čÜŌśŪĪ▒─ŠžęŻ¼é„×ķ═§Ļ¢├„Ž╚╔·╦∙Ģ°┘øĪŻį┌śŪŪ░Ą─═źį║ųą┴óėąę╗▒«Ż¼╔ŽńØŻ║Ī░├„╚fÜv╚²─ĻŻ¼ČY▓┐╩╠└╔─▀╬─╣Ø(ji©”)╣╩└’Ż¼ų¬ėÓę”┐h└ŅĢr│╔┴óĪŻĪ▒ō■(j©┤)ĪČ╣ŌŠwėÓę”┐hųŠĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

123Īóųņ╦┤╦«╝o(j©¼)─Ņ╠├

ĪĪĪĪųņ╦┤╦«╝o(j©¼)─Ņ╠├╬╗ė┌²ł╚¬╔Į─Ž┬┤Ż¼ę└╔ĮŲ┬Ēśä▌Č°Į©ĪŻįŁ×ķę”-╩ŽĪ░└Ž╚²Ę┐Ī▒ū┌ņ¶Ż¼×ķŪÕ┤·Į©ų■ĪŻųņ╦┤╦«Ž╚╔·─╦ųņ╩Ž└Ž╚²Ę┐ų¦ŽĄ║¾ęßĪŻŅ^ķTŽ“╬„Ż¼ķTŪ░æęÆņĪ░ųņ╦┤╦«╝o(j©¼)─Ņ╠├Ī▒žęĪŻ└’├µ╩ŪŪ░║¾╚²▀M(j©¼n)Į©ų■Ż¼Ęųäe×ķķTÅdĪóš²ÅdĪó║¾ÅdŻ¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼ę└╔Įä▌Č°Į©Ż¼ę└┤╬╠¦Ė▀ĪŻķTÅd×ķā╔īė╬Õķ_ķgśŪĘ┐ĪŻ├„ķgśŪŽ┬×ķš²ķTŻ¼ķTŪ░Ė▀æęĪ░│ńąóņ¶Ī▒žęŅ~Ż¼╩ŪįŁüĒųņ╩Ž└Ž╚²Ę┐ū┌ņ¶Ą─╠├├¹ĪŻ┤®▀^ķTÅdŻ¼ĄŪ╔Ž▌^ČĖĄ─Äū╩«╝ē╩»ļAų«║¾Ż¼▒Ń╩ŪĄ┌Č■▀M(j©¼n)š²ÅdĪŻš²Åd×ķ╬Õķ_ķgŲĮĘ┐Ż¼╠¦Ņ^╝┤ęŖĪ░ä┘ć°┘eĤĪ▒╦─ūųŠ▐žęŻ¼╩Ū╚š▒ŠīW(xu©”)╚╦ī”ųņ╦┤╦«Ž╚╔·Ą─│ńĖ▀ĘQ╠¢ĪŻ▀@└’įŁ╩Ū╝└ūµĄ─š²╠├Ż¼¼F(xi©żn)▒┘×ķųņ╦┤╦«Ž╚╔·╩Ę█EĻÉ┴ąŻ¼š╣╩Šų°▌^ČÓ┼cųņ╦┤╦«ŽÓĻP(gu©Īn)Ą─╬─½I(xi©żn)┘Y┴ŽŻ¼╦¹į┌ėÓę”┼c╚š▒Šā╔ĄžĄ─▀z█EłDõøĪóššŲ¼Ż¼╚š▒Šėč╚╦╗ž┘øĄ─ėąĻP(gu©Īn)ųņ╦┤╦«Ą─łDŽ±Īó─½█EĪóĢ°╝«Ą╚╬─╬’ĪŻ║¾ÅdįŁĘQ×ķĪ░ĘŅŽ╚śŪĪ▒Ż¼╩Ū╣®ĘŅūµŽ╚┼Ų╬╗Ą─ĄžĘĮĪŻš¹ū∙ņ¶╠├ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)║åØŹŻ¼┼┼┴ąėąą“Ż¼ÜŌä▌▌^┤¾Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

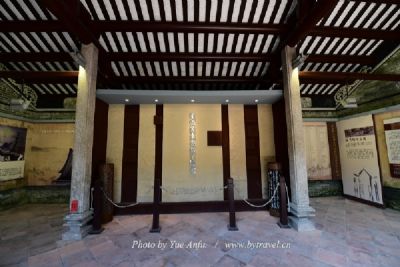

124ĪóĻP(gu©Īn)Ą█ĄŅ

ĪĪĪĪĻP(gu©Īn)Ą█ĄŅ╬╗ė┌─▓╔Įµé(zh©©n)═§ž▀ū„┤Õ±R╝ęč▀Ż¼¢|Šo┐┐±R╝ęč▀č▀ē╬Ż¼╬„×ķč▄║═┼¬Ż¼▒▒┼R±R╝ęč▀║ėŻ¼║ėī”░Č╝┤×ķ╔Žė▌╩ąĪŻ║ė▀ģėąŅHŠ▀╠ž╔½Ą─±R╝ęč▀Įų└╚Ż¼╔ó░l(f©Ī)ų°ØŌė¶Ą─ĮŁ─Ž╦«Ól(xi©Īng)ÜŌŽóĪŻ±R╝ęč▀č▀ē╬╩ŪėÓę”▒Ż│ųūŅ═Ļš¹Ą─ę╗ū∙╣┼č▀ĪŻĻP(gu©Īn)Ą█ĄŅū°¢|│»╬„Ż¼ĘųŪ░║¾ā╔ĄŅŻ¼Ū░║¾ĄŅ═©├µķ¤Š∙×ķ19.45├ūŻ¼Ė„Ęų╬ÕķgĪŻŪ░ĄŅ═©▀M(j©¼n)╔Ņ5.15├ūŻ¼┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)×ķ╠¦┴║╩ĮŻ╗║¾ĄŅ═©▀M(j©¼n)╔Ņ8.30├ūŻ¼├„ķg×ķ╠¦┴║╩Į┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ė├╩«Ö_Īó╦─ų∙Ż╗┤╬Īó╔įķg×ķ┤®ČĘ╩ĮĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż╗Ū░║¾ĄŅų«ķgĄ─╠ņŠ«╔Ņ12.80├ūŻ¼╠ņŠ«╬„▒▒ā╔é╚(c©©)Ė„ėąÄ¹śŪ╚²ķgŻ¼┼cŪ░ĄŅŠo▀BŻ¼═©├µķ¤9.95├ūŻ¼═©▀M(j©¼n)╔Ņ3.65├ūŻ¼Š∙×ķ╠¦┴║╩Į┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż╗ĹśŪ╔ŽŪ░ėąÖ┌¢┼ūo(h©┤)ć·Ż╗Šo┐┐Ū░ĄŅ├„ķgĄ─╠ņŠ«ųąėąæ“┼_ę╗ū∙Ż¼ŲĮ├µ│╩š²ĘĮą╬Ż¼├┐▀ģķ¤4.45├ūŻ¼æ“┼_Ēö▓┐×ķĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Š½╝Ü(x©¼)Ą─įÕŠ«Ż¼╚½▓┐ė├╝Ü(x©¼)─Š╣░┤«Č°│╔ĪŻ│»¢|Ą─ā╔Ė∙╩»ų∙╔ŽńØėąķ║┬ō(li©ón)Ż║Ī░┼įė^š▀ŪÕŻ¼ū÷æ“║╬╚ń┐┤æ“ęūŻ╗ĮY(ji©”)╣¹ę¬║├Ż¼Ž┬ł÷Ė³ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

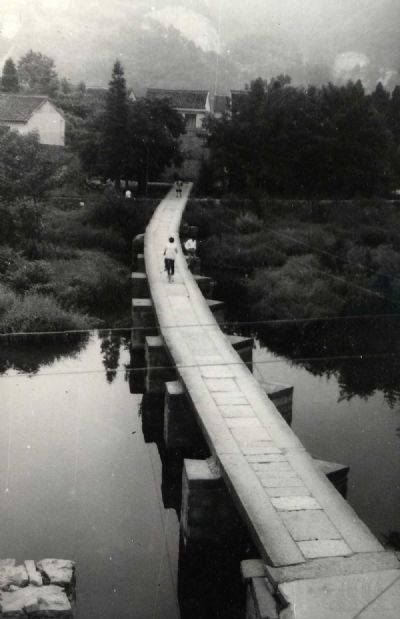

125Īó┌w┐╝╣┼ņ¶

ĪĪĪĪ┌w┐╝╣┼ņ¶╩ŪėÓę”╩ąę╗╠Äų°├¹Ą─╝o(j©¼)─ŅąįĮ©ų■Ż¼╬╗ė┌ėÓꔵé(zh©©n)╣Sąą┼¬26╠¢ĪŻ╩Ū×ķ╝o(j©¼)─Ņ├„│§ų°├¹Į╠ė²╝ęĪóę¶ĒŹīW(xu©”)╝ę┌wųtŻ¼ė┌├„╝╬ŠĖ─ĻķgČ°Į©Ż¼¼F(xi©żn)┤µĮ©ų■×ķŪÕ═¼ų╬│§─ĻųžĮ©ĪŻ┌wųt(1351Ī¬1395)Ż¼įŁ├¹╣┼ätŻ¼ūųōųųtŻ¼╠¢┐╝╣┼Ž╚╔·Ż¼°P═żÓl(xi©Īng)(Į±ąż¢|µé(zh©©n))╚╦ĪŻę╗╔·ĄŁ▓┤├¹└¹Ż¼īŻūóīW(xu©”)ąg(sh©┤)Ż¼┴¶Ž┬ų°ū„300ėÓŠĒŻ¼×ķ╣┼╬─ūųīW(xu©”)ū„│÷┴╦ųž┤¾žĢ½I(xi©żn)ĪŻĪ░┌w┐╝╣┼ņ¶Ī▒ÜvĮø(j©®ng)’L(f©źng)ėĻ£µ╔ŻŻ¼╚į▒Ż│ų┴╦įŁėąĄ─╗∙▒ŠĖ±ŠųĪŻįōņ¶×ķė▓╔ĮĒöŻ¼ėąĄ╣ū∙║═š²Ådā╔▀M(j©¼n)Ż¼═©├µķ¤Š∙×ķ14.6├ūŻ¼š²Åd═©▀M(j©¼n)╔Ņ9.76├ūŻ¼Ą╣ū∙═©▀M(j©¼n)╔Ņ10.1├ūŻ¼╠¦┴║║═┤®ČĘŽÓĮY(ji©”)║ŽĄ─┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻĄž├µė├╩»░ÕÕe┐pŲĮõüĪŻųąķg╠ņŠ«├µĘe×ķ250ŲĮĘĮ├ūŻ¼╚½▓┐ė├╩»░ÕŲĮõüĪŻ┌w┐╝╣┼ņ¶▀@ĘNė╔Ą╣ū∙║═š²Ådśŗ(g©░u)│╔Ą─╗∙▒ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼śŃ╦ž┤¾ĘĮĄ─čb’Ś╦ćąg(sh©┤)Ż¼═╣¼F(xi©żn)│÷Ūfć└(y©ón)├C─┬Ą─Ęšć·Ż¼Ę┤ė││÷▀@ę╗ĢrŲ┌ėÓę”─╦ų┴šŃ¢|Ąžģ^(q©▒)ņ¶╠├Į©ų■Ą─’L(f©źng)Ė±╠ž╔½ĪŻ┌w┐╝╣┼ņ¶ė┌1997─Ļ3į┬19╚šė╔ėÓĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

126Īó³S╝ęē”ķT

ĪĪĪĪ³S╝ęē”ķTŻ¼╝┤³Sßń┴xūĪš¼Ż¼╬╗ė┌ėÓę”│Ūā╚(n©©i)╣▄╝ę┼¬100╠¢ĪŻ³Sßń┴x×ķų°├¹╦╝Žļ╝ę³Sū┌¶╦Ą┌╬Õ╩└īOŻ¼ūųų┘ų╬Ż¼╠¢ŲĮ▒ųĪŻÅ─ąĪ┬öĘf▀^╚╦Ż¼Ū¼┬Ī╬Õ╩«╦──Ļ(1789)ųą┼e╚╦Ż¼╝╬æcČ■╩«╦──Ļ(1819)ųą▀M(j©¼n)╩┐Ż¼į°╚╬Å─╗»ų¬┐hŻ¼╚╬ØMęį▓ĪųžĖµÜwŻ¼Č┼ķT▓╗ŅA(y©┤)═Ō╩┬ĪŻ═Ē╠¢·Q╩»╔Į╚╦Ż¼ų°ėąĪČ·Q╩»╔ĮĘ┐įŖĖÕĪĘĪŻ³Sßń┴x┼fš¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼čž┐v▌SŠĆūį─Žų┴▒▒ę└┤╬×ķķTÅdĪóš²ÅdĪó║¾śŪĪó║¾šų╬▌Ż¼═©├µķ¤Š∙×ķ19.55├ūŻ¼Ė„Ęų╬ÕķgĪŻķTÅd×ķśŪĘ┐Ż¼═©▀M(j©¼n)╔Ņ5.50├ūŻ¼┤®ČĘ╩Į┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ė├╬ÕÖ_Īó╚²ų∙Ż╗š²Åd═©▀M(j©¼n)╔Ņ9.75├ūŻ¼├„ķg┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)×ķ╠¦┴║╩ĮŻ¼ė├░╦Ö_Īó╬Õų∙Ż¼╔Įē”│╩±R░░ą╬Ż¼├„Īó┤╬ķgŪ░║¾ėą└╚Ż¼Ū░└╚×ķ┤¼┼’ą╬ĒöĪó▄Ä┴║ĪóŲĮ┴║╝░╚Ė╠µŻ¼Š∙Ą±┐╠Š½╝Ü(x©¼)Ż╗š²ÅdŪ░Ą─═źį║╔Ņ5.80├ūŻ¼Šo┐┐š²Åd├„ķg║¾ėąū∙ķTśŪŻ¼╔Ņ0.95├ūŻ¼▀B╩»┐“═©├µķ¤4.20├ūŻ¼Ė▀▀_(d©ó)5├ūŻ¼┤u╩»ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ķ▄Ž┬ėą┤uĄ±ĪóČĘ╣░Ż¼ķTśŪā╔ęĒć·ē”Ž“¢|ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

127ĪóųGūhĘ╗

ĪĪĪĪųGūhĘ╗╬╗ė┌ėÓę”│Ū─Ž░ļ┴žĄ─╩Ę╝ę┤Õā╚(n©©i)Ż¼─Ž▒▒Šo┼R├±š¼ĪŻįōĘ╗ū°─Ž│»▒▒Ż¼╦─ų∙╚²ķgŻ¼═©├µķ¤7.20├ūŻ¼├„å¢ķ¤2.50├ūŻ¼┤╬ķgķ¤1.35├ūŻ¼ĘĮą╬╩»ų∙ĪŻ╩»Ę╗Ė▀5.70├ūŻ¼├„ķgĒö▓┐Ņ~žęĄ─▒▒├µÖMńØĪ░ųGūhĘ╗Ī▒╚²ūųŻ¼─Ž├µ┐╠ĶÅĪ░Ø·(j©¼)├└Ī▒ā╔┤¾ūųŻ╗ąĪŅ~žę╔Ž┐╠ėąĪ░▒°┐ŲĮo╩┬ųą╩Ę┴ó─ŻĪ▒░╦ūųĪŻ╩»┴║─Ž▒▒ā╔├µĄ±┐╠ėąų▓╬’╝yłD░ĖŻ¼¢|╬„ā╔Ņ^×ķ═╗│÷½FŅ^Ż¼┤╬ķgĒö▓┐Ė„ėą╦─éĆ┴ó¾w’Ś╝■Ż¼├„ķgŅ~Ę╗╔ŽńØėą¬{ūėØL└CŪ“║═╗©╗▄╝yĖĪĄ±łD░ĖĪŻ╩»Ę╗╗∙▒Š═Ļš¹Ż¼Ą½Ēö╔Ž╔wĒöęčܦĪŻš¹ū∙╩»Ę╗╩»Ą±╣ż╦ćŠ½š┐Ż¼Ą±┐╠Š½╝Ü(x©¼)Ż¼Š▀ėą▌^Ė▀Ą─╦ćąg(sh©┤)ārųĄĪŻųGūhĘ╗Į©ė┌├„┤·Ż¼╩Ū×ķ╩Ę┴ó─ŻČ°┴óĪŻ╩Ę┴ó─ŻŻ¼ūų┘F║ĻŻ¼š²Ą┬╩«┴∙─Ļ(1521)▀M(j©¼n)╩┐ĪŻį┌╦¹ō·(d©Īn)╚╬▒°┐ŲĮo╩┬ųąĢrŻ¼į°╔Ž╩Ķ╠ß│÷╚²Ślųžę¬Į©ūhŻ║Ī░▀xō±┘t─▄ų«╩┐ęį│õīŹ(sh©¬)▀ģ┐żŻ╗“ī(q©▒)╝ķ═²ų«╚╦Ż╗├CŪÕÄūĄķĪ▒Ą╚Ą╚Ż¼Š∙▒╗▓╔╝{ĪŻ╦¹┼cķw│╝Åł┬ö═¼─ĻŻ¼Ž─čį═¼╣┘Ż¼╦ĮĮ╗╔§├▄Ż¼Ą½į┌┤¾╩┬╔Ž¬Ü(d©▓)╩ŃęčęŖŻ¼▓╗ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

128ĪóųžĮ©╦─├„╔ĮĖ’├³╬õčb┼fųĘ

ĪĪĪĪ▓▌├®ŌųŻ¼╬╗ė┌ėÓę”╩ą║ķ╔ĮÓl(xi©Īng)ėÓ§UĻÉ┤Õ╝s2.5╣½└’Ą─╔ĮŹÅ╔ŽĪŻ╩Ūę╗ū∙▌^×ķĄõą═Ą─Ōų╠├Į©ų■Ż¼ū∙¢|│»╬„Ż¼Š┼ķ_ķg─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)š²ĄŅŻ¼═©├µķ¤32.75├ūŻ¼═©▀M(j©¼n)╔Ņ8.9├ūĪŻ╠¦┴║╩Į┴║╝▄Ż¼ė▓╔Į╬▌├µŻ¼ŽĄŪÕ─®Į©ų■ĪŻ▓▌├®Ōų╩Ū╦─├„Ąžģ^(q©▒)Ų∙Į±×ķų╣▒Ż┤µ▌^║├Ż¼Į©ų■╠ž╔½▌^ØŌ║±Ą─ę╗╠Äū┌Į╠Į©ų■ĪŻĖ³╩ŪšŃ¢|Ė’├³ČĘĀÄ╩Ę╔Žų°├¹Ą─▓▌├®ŌųųžĮ©Ė’├³╬õčb┼fųĘĪŻ1947─Ļ5į┬╔Žč«Ż¼ųą╣▓╦─├„╣ż╬»į┌║ķ╔ĮÓl(xi©Īng)┐ūß«š┘ķ_ųžę¬Ģ■ūhŻ¼øQČ©░l(f©Ī)äė╚║▒ŖŻ¼Į©┴ó╬õčbĪŻ5į┬15╚šę╣═ĒŻ¼ė╔ųą╣▓╦─├„╣ż╬»ų„│ųš┘ķ_┴╦Į©▄Ŗ┤¾Ģ■Ż¼ą¹▓╝ųžĮ©Ė’├³╬õčbĪŻŅÖĄ┬ÜgĪóĻÉ▓╝ę┬Īóųņų«╣ŌĄ╚═¼ųŠģó╝ė┴╦▀@┤╬Ģ■ūhĪŻ▓┐ĻĀĘ¼╠¢ī”═ŌĘQĪ░╚²╬Õų¦ĻĀĄ┌╦─ųąĻĀĪ▒Ż¼ī”ā╚(n©©i)Ę¼╠¢×ķĪ░╦─ųąĻĀĪ▒Ż¼▓┐ĻĀĮ©┴ó┴╦³hų¦▓┐ĪŻ║¾üĒ▀@ų¦▓┐ĻĀĮø(j©®ng)▀^ČÓ┤╬æ(zh©żn)ČĘŻ¼čĖ╦┘░l(f©Ī)š╣ēč┤¾Ż¼│╔×ķ╦─├„╔ĮĄžģ^(q©▒)Ą─ų„┴”Ė’├³╬õčbŻ¼×ķšŃ¢|Ė’├³ū„│÷┴╦žĢ½I(xi©żn)ĪŻ▓▌├®ŌųĮ©▄ŖŻ¼ųž╚╝┴╦šŃ¢|╚╦├±Ę┤┐╣╩YĮķ╩»-Įy(t©»ng)ų╬Ą─ą▄ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪą┬╦─▄ŖšŃ¢|ė╬ō¶┐vĻĀ╦Š┴Ņ▓┐┼fųĘŻ¼╬╗ė┌ėÓę”╩ą┴║┼¬µé(zh©©n)ĢįÄXĮųĪ░ąĪį┤║═Ī▒ĪŻį┌┐╣╚šæ(zh©żn)ĀÄĢrŲ┌▀@└’į°╩Ūą┬╦─▄ŖšŃ¢|ė╬ō¶┐vĻĀ║═šŃ¢|Ė’├³Ė∙ō■(j©┤)ĄžĄ─▄Ŗ╩┬ųĖō]ųąą─ĪŻ¼F(xi©żn)×ķėÓę”╩ą╝ē╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗Ż¼īÄ▓©╩ą╝ēÉ█ć°ų„┴xĮ╠ė²╗∙ĄžĪŻįŁųĘ¼F(xi©żn)ķ_▒┘×ķą┬╦─▄ŖšŃ¢|┐vĻĀ╩Ę┴ŽĻÉ┴ą╩ęĪŻą┬╦─▄ŖšŃ¢|ė╬ō¶┐vĻĀ╦Š┴Ņ▓┐┼fųĘŻ¼╩Ū─┐Ū░╬ę╩ą▒Ż┤µŽÓ«ö(d©Īng)═Ļ║├ėųŅHŠ▀ĄžĘĮĮ©ų■╠ž╔½Ą─ę╗ū∙ŪÕ┤·╦─║Žį║├±ŠėĮ©ų■ĪŻ╦³ū∙▒▒│»─ŽŻ¼Ū░║¾ā╔▀M(j©¼n)Ż¼Ū░▀M(j©¼n)ŽĄĄ╣ū∙ŲĮĘ┐Ż¼║¾▀M(j©¼n)×ķųžķ▄ė▓╔ĮśŪĘ┐Ż¼ā╔ęĒ×ķū¾ėę?gu©®)¹Ę┐Ż¼ųą×ķ╩»░Õ╠ņŠ«ĪŻš¹éĆĮ©ų■Ąõč┼ņo─┬Ż¼ÜŌä▌ŪfųžŻ¼║▄ČÓĄžĘĮĮ│ą─¬Ü(d©▓)▀\(y©┤n)Ż¼¾w¼F(xi©żn)┴╦▌^Ė▀Ą─Į©ų■╦ćąg(sh©┤)╦«ŲĮĪŻ×ķ┴╦ŠÆæčą┬╦─▄Ŗė╬ō¶┐vĻĀ┐╣ō¶ö│┐▄ĪóįĪč¬Ŗ^æ(zh©żn)Ą─▓╗ąÓśI(y©©)┐āŻ¼Į╠ė²ūėīO║¾┤·Ż¼║ļōP(y©óng)╣ŌśsĖ’├³é„Įy(t©»ng)Ż¼į┌šŃ¢|ģ^(q©▒)³h╬»│╔┴ó¶▀šŃ¢|┐╣╚šĖ∙ō■(j©┤)Ąžäō(chu©żng)Į©╬Õ╩«ų▄─ĻŪ░Ž”Ż©1991─ĻŻ®ė╔╩ą╚╦├±š■Ė«ō▄īŻ┐Ņī”╦Š┴Ņ▓┐┼fųĘū„┴╦ųžą┬ą▐╚ūŻ¼▓óį┌║¾▀M(j©¼n)Ąūīė▓╝ų├┴╦ą┬╦─▄ŖšŃ¢|ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

130ĪóšŃ¢|ö│║¾Ė„Įń╚╦├±┼RĢr┤·▒ĒĢ■ūh┼fųĘ

ĪĪĪĪšŃ¢|ö│║¾Ė„Įń╚╦├±┼RĢr┤·▒ĒĢ■ūh┼fųĘį┌┴║┼¬µé(zh©©n)¢|▒▒Ą─įŁš²├╔īW(xu©”)╠├ĪŻš²├╔īW(xu©”)╠├Į©ė┌ŪÕ╣ŌŠw╚²╩«Č■─Ļ(1906)Ż¼╩Ūė╔³S╩ž²SŽ╚╔·äō(chu©żng)▐kĄ─ę╗╦∙ų°├¹īW(xu©”)ąŻŻ¼ąŻ├¹─┐š²├╔Ż¼ėąĪ░├╔ęįB(y©Żng)š²Ż¼┐’Ę÷š²┴xĪ▒ų«ęŌĪŻąŻ╔ßĘųŪ░║¾ā╔▀M(j©¼n)Ż¼ū∙▒▒│»─ŽŻ¼ę└┤╬×ķį┬īmą╬┤¾ķTĪó╠ņŠ«ĪóŪ░▀M(j©¼n)Ų▀ķ_ķgŲĮĘ┐Ż¼╠ņŠ«Ż¼¢|╬„ĹĘ┐Ż¼║¾▀M(j©¼n)╬Õķ_ķgŲĮĘ┐Ż¼║¾▀M(j©¼n)ąĪĹĘ┐Ė„╬ÕķgŻ¼╦─ų▄ć·ęįć·ē”ĪŻ┼fųĘĮ©ų■ė├▓─▌^ąĪŻ¼ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)čb’ŚČ╝▌^║åå╬Ż¼ī┘ė┌ŪÕ─®▒╚▌^Ąõą═Ą─ę╗░Ń├±ŠėĪŻ1945─Ļ1į┬21╚šų┴31─┐Ż¼šŃ¢|┐╣╚šĖ∙ō■(j©┤)ĄžĄ─Ī░šŃ¢|ö│║¾Ė„Įń╚╦├±┼RĢr┤·▒ĒĢ■ūhĪ▒į┌š²├╔īW(xu©”)╠├┬Īųž┼eąąĪŻ│÷Ž»Ģ■ūhĄ─ėąš■Ė«ĘĮ├µĪó▄ŖĻĀĘĮ├µ╝░Ģ■╗³Īó╦─├„ĪóŲų¢|Īó╚²▒▒║═█┤Īóµé(zh©©n)ĪóĘŅčž║ŻĄžģ^(q©▒)Ą─┤·▒ĒĪó╬─╗»ą┬┬äĮńĄ─┤·▒ĒĄ╚ę╗░┘┴Ńę╗╚╦ĪŻĢ■╔ŽŻ¼ūTåó²łĪó║╬┐╦ŽŻĪó▀B░ž╔·Ęųäeū„┴╦š■ų╬▄Ŗ╩┬║═ąąš■ł¾ĖµŻ¼▓ó═©▀^┴╦╩®š■ŠVŅI(l©½ng)ĪŻ┤¾Ģ■▀x┼e┴╦šŃ¢|ąąš■╬»åTĢ■Ż¼«a(ch©Żn)╔·┴╦šŃ¢|ģóūhĢ■ĪŻĢ■║¾ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

131ĪóīW(xu©”)╩┐ś“

ĪĪĪĪīW(xu©”)╩┐ś“╬╗ė┌┤¾ļ[µé(zh©©n)└’▓║Ņ^┤ÕŻ¼╩Ūū∙╩»Ų÷ŲĮ░ÕČÓ┐ū┴║ś“Ż¼ėų╩Ūę╗ĘN┬■╦«ś“ĪŻ─Ž▒▒ÖM┐ńė┌└’▓║Ņ^┤Õ┼cīW(xu©”)╩┐┤Õų«ķgĄ─Ž¬║ė╔ŽĪŻś“?q©▒)Æl.95├ūŻ¼╚½ķL70.3├ūŻ¼╦³▓╗āH╩ŪėÓę”╩ąūŅķLĄ─╣┼ś“Ż¼Č°ŪęĮ©ų■’L(f©źng)Ė±¬Ü(d©▓)╠žŻ¼│²ā╔░Čś“▄ó═ŌŻ¼╣▓ėąś“Čš╩«╚²éĆŻ¼ś“┐ū╩«╦─éĆŻ¼ś“Čšė├ęÄ(gu©®)š¹Ą─Śl╩»Õe┐pŲ÷»BŻ¼╬„Č╦Ų÷│╔Ęų╦«╝ŌŻ¼ęį£p╔┘┼┼║ķūĶ┴”Ż¼ėų▓╗ęū▒╗Ų»┴„╬’ū▓ō¶Īó└p└@ĪŻś“┴║ā╔Č╦ė├Śl╩»ē|õü┼_ļAŻ¼ś“├µė╔ŲĮõüė┌ā╔▀ģĄ─ķLŚl╩»║═ķLĘĮą╬╩»░ÕĮM│╔Ż¼ś“├µ┐╠ėąĪ░╬ÕĖŻ┼§ē█Ī▒ĪóĪ░ŲĮ╔²╚²╝ēĪ▒Ą╚įóęŌ╝¬ŽķłD░ĖŻ¼ęį▒Ē╩Š╚╦éāī”╔·╗Ņ╝─ėĶ├└║├Ą─ŽŻ═¹ĪŻųą┐ūś“░Õ¢|é╚(c©©)ńØ┐╠Ī░ŪÕŽ╠žS╦──Ļ╝»┘YųžĮ©Ī▒ūųśėĪŻīÆķ¤Ą─╦«├µĪó¬MķLĄ─ś“┴║Ż¼ā╔é╚(c©©)▓╗įO(sh©©)ų├Ö┌ŚUŻ¼╦³▀mė├ė┌║ķ╦«ęū░l(f©Ī)Č°ĢrķgČ╠Ż¼ėų¤oŚl╝■╗“¤o▒žę¬įņĖ▀╦«╬╗ś“┴║Ą─«a(ch©Żn)╩»Ąžģ^(q©▒)Ż¼╩Ūę╗ĘNųą╦«╬╗┬■╦«ś“ĪŻ┬■╦«ś“╩Ū╬ęć°ś“┴║ųąĄ─ę╗ŅÉŻ¼╔Į║ķ▒®░l(f©Ī)Ģr.║ķ╦«┐╔ęį¤oūĶĄž┬■ęńś“├µČ°▀^Ż╗║ķ╦«═╦ģs║¾ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

132ĪóŽ╔╩źÅRæ“┼_

ĪĪĪĪėÓę”┬╣═żųą┤ÕĄ─Ž╔╩źÅRæ“┼_╩╝Į©ė┌─Ž╦╬Ż¼ÄūĮø(j©®ng)ܦē─ųžĮ©Ż¼¼F(xi©żn)┤µĮ©ų■×ķŪÕ┐Ą╬§╚²─Ļų┴░╦─Ļ(1664Ī½1669)ųžĮ©Ż¼╦³╩ŪīÄ▓©Ąžģ^(q©▒)¼F(xi©żn)┤µæ“┼_ųą─Ļ┤·ūŅįńĪóĮ©ų■╝╝╦ćūŅŠ½ų┬Ą─ę╗ū∙ĪŻŽ╔╩źÅRæ“┼_╩ŪŽ╔╩źÅRĄ─ę╗▓┐ĘųĪŻŽ╔╩źÅRę└╔Į░°╦«Ż¼Ū░ėąīÄĢį╣½┬Ę螎¬═©▀^Ż¼║¾ėąÅR║¾╔ĮŁh(hu©ón)▒¦Ż¼ū∙¢|▒▒Ż¼Ū░║¾ā╔▀M(j©¼n)Ż¼╬Õķ_ķgŻ¼ā╔é╚(c©©)Ė„ėąÄ¹śŪ╚²ķgŻ¼“v┐šČ°ŲĄ─æ“┼_╬╗ė┌╠ņŠ«ę╗é╚(c©©)Ż¼┼cŪ░ĄŅ├„ķgŃĢĮėĪŻŪ░ĄŅ╩ŪśŪĘ┐Ż¼śŪ╔Ž┼R╠ņŠ«ę╗▀ģįO(sh©©)└╚Ż¼┼cā╔é╚(c©©)ĹśŪ╗ž└╚ŽÓ═©Ż¼═Ōé╚(c©©)ć·śŗ(g©░u)Ö┌Ż¼ė^▒Ŗ┐╔ęąÖ┌┐┤æ“ĪŻō■(j©┤)ĪČÓŹ╩Ž╝ęūVĪĘ╩ų│Ł▒Šėø▌dŻ¼Ž╔╩źÅRæ“┼_ė╔ųą┤ÕÓŹ╩Žė┌į¬┤·ų┴ų╬─Ļķg(1321Ī¬1323)▀węŲĄĮĮ±ųĘĪŻæ“┼_├µķ¤4.67├ūŻ¼│╩š²ĘĮą╬Ż¼Ė▀╝s6├ūĪŻą¬╔ĮĒöŻ¼’wķ▄┬NĮŪŻ¼╦─Ė∙╩»ĮŪų∙ųą▓┐▌dõüŲĮ┼_Ż¼æ“┼_Ēö▓┐×ķČĘ╣░║═┬N░║Ż¼īėīė▒Pą²Ž“╔ŽŻ¼ā╚(n©©i)╩š│╔įÕŠ«Ż¼ųąą─ų├ę╗┤¾Ń~ńRĪŻįÕŠ«╦─ų▄▀ĆĄ±╦▄░╦éĆ²łŅ^║═╗©╗@Ż¼┴║Ķ╩╔ŽŠĆ┐╠²ł°P╗©╗▄╝y’ŚĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

133Īó└Ņ╝ę╦■░Õś“

ĪĪĪĪ└Ņ╝ę╦■░Õś“╬╗ė┌┬╣═żÓl(xi©Īng)└Ņ╝ę╦■┤ÕŻ¼╩Ūę╗ū∙╩»Čš╬▌╔w╩Į░Õś“Ż¼╦³ęįĮY(ji©”)śŗ(g©░u)¬Ü(d©▓)╠žŻ¼Š▀ėą├„’@Ą─ĄžĘĮ╠ž╔½ĪŻĮŁ─ŽėĻ╦«│õūŃŻ¼ÜŌ║“ČÓūāŻ¼ś“┴║╩ŪĮŁ─Ž╦«Ól(xi©Īng)Ą─Ą└┬Ę╝~ĦŻ¼ę▓╩Ū╦«Ól(xi©Īng)Ą─╠ž╔½Ż¼ø÷═ż┐╔ūīąą╚╦ą¬─_Īó▒▄ėĻĪŻ└Ņ╝ę╦■░Õś“ätį┌ś“╔ŽĮ©╬▌Ż¼╝»ś“┴║Īóø÷═żė┌ę╗¾wŻ¼Įoąą╚╦ĦüĒ┴╦śO┤¾▒Ń└¹ĪŻ└Ņ╝ę╦■░Õś“╚½ķL27.7├ūŻ¼ś“ķ¤4.5├ūŻ¼ś“Čšė╔┴∙Ė∙Ė▀8.95├ūŠ▐ą╬Śl╩»▓ó┴ąžQė┌Ž¬╔ŽŻ¼╔Žį┘ÖMõüŚl╩»ę╗Ė∙Ż¼ė├ęį┬ō(li©ón)ĮY(ji©”)ś“ČšŻ¼Ę└ų╣āAĄ╣ĪŻš¹ū∙ś“╔ĒāHę╗ų╗ś“ČšŻ¼é╚(c©©)ęĢ¬q╚ńĮļu¬Ü(d©▓)┴óĪŻį┌ś“Čš╔ŽŲĮõü┤¾įŁ─Š10Ė∙Ż¼öR╝▄ėĶā╔░ČŻ¼╔Žßö─Š░ÕŻ¼ą╬│╔ś“├µĪŻś“╔Ž╔wėą╩«ķgĖ▀╝s4├ūĄ─ś“╬▌Ż¼┴║╝▄ŽĄ╠¦┴║║═┤®ČĘĮY(ji©”)║ŽŻ¼ųą▓┐ž×═©ą╬╦ŲķL└╚Ż¼─ŠŽ╔Ž╔wąĪŪÓ═▀ĪŻ╚½ś“ā╔é╚(c©©)ć·ęį─Š¢┼Ż¼¢┼Ž┬▓┐╦”─Š░Õūo(h©┤)ć·ĪŻś“─ŽČ╦įŁėąę╗ŌųŻ¼ęįś“üĒŽ¾š„ŲšČ╔▒Ŗ╔·Ż¼×ķįōŌųį÷╠Ē┴╦ą╬Ž¾Ą─ĘĮ╠ÜŌĘšĪŻ└Ņ╝ę╦■░Õś“Į©│╔Ģrķg¤oÅ─▓ķ┐╝Ż¼Ė∙ō■(j©┤)ŲõĮ©ų■╠ž╔½Ęų╬÷Ż¼«ö(d©Īng)×ķĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

134ĪóŲ▌╔┘▒Żņ¶

ĪĪĪĪ╬╗ė┌ę”▒▒ųžµé(zh©©n)┼R╔ĮĄ─Ų▌╔┘▒Żņ¶Ż¼╩Ū×ķ╝o(j©¼)─Ņ╬ęć°Üv╩Ę╔Žæ(zh©żn)╣”ū┐ų°Ą─├„┤·├±ūÕėóą█Īó┐╣┘┴├¹īóŲ▌└^╣ŌČ°Į©Ą─ę╗ū∙╝o(j©¼)─ŅąįĮ©ų■├„╝╬ŠĖ─ĻķgŻ¼┘┴┐▄Įø(j©®ng)│ŻŪų?j©½n)_╬ęčž║Żų▌┐hŻ¼┼R╔Į│╔×ķ┐╣┘┴Ą─Ū░čžĻ楞ĪŻ│»═óė┌╝╬ŠĖ╚²╩«╦──Ļ(1555─Ļ)│ķš{(di©żo)┐╣┘┴├¹īóŲ▌└^╣Ō╚ļšŃģóæ(zh©żn)ĪŻ═¼─ĻŽ─Ż¼╚╬īÄĮBģóīóŻ¼šŃ¢|╚²ąl(w©©i)(Č©║Żąl(w©©i)Īóė^║Żąl(w©©i)Īó┼R╔Įąl(w©©i))Š∙╩▄Ųõ╣Ø(ji©”)ųŲĪŻŲ▌└^╣Ōį┌┼R╔Įąl(w©©i)╣▓╩╩ž┴╦╚²─Ļū¾ėęĢrķgŻ¼į┌╩╩ž┼R╔ĮŲ┌ķgŻ¼ęį╦¹ĘŪĘ▓Ą─▄Ŗ╩┬▓┼─▄Ż¼╝ė╔Žć└(y©ón)├„Ą─▄Ŗ╝o(j©¼)Ż¼ī”╚║▒ŖĄ─É█ūo(h©┤)Ż¼Ī░Ų▌╝ę▄ŖĪ▒╔±│÷╣Ēø]Ż¼ė┬Ėę╔Ųæ(zh©żn)Ż¼│Ż│Ż┤“Ą├┘┴┐▄Ģ×Ņ^▐D(zhu©Żn)Ž“ĪŻ╣╩┘┴┐▄ę╗┬ĀŲ▌└^╣Ōų«├¹Š═┬ä’L(f©źng)å╩─æĪŻ╦¹Ą─╣”┐ā?y©Łu)ķ┼R╔ĮĄ─Üv╩Ę┴¶Ž┬┴╦╣Ō▌xĄ─ę╗ĒōŻ¼╩▄ĄĮ╚║▒ŖĄ─É█┤„║═│ńŠ┤ĪŻįńį┌├„┤·╝╬ŠĖ─ĻķgŻ¼«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╚╦├±╝┤īó│Ū┌“ÅRĖ─Į©│╔Ī░ģóīóņ¶Ī▒Ż¼ęį╝o(j©¼)─Ņ▀@╬╗į┌┼R╔Į┴óŽ┬’@ų°æ(zh©żn)╣”Ą─├±ūÕėóą█ĪŻ╣ŌŠwžź╚²─Ļ(1897─Ļ)Ż¼┼R╔Į╚╦├±ėų╝»┘YŻ¼į┌┼R╔Įąl(w©©i)│Ūā╚(n©©i)╔n╔Įų«▒▒Ż¼°P╔Į─ŽĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

135ĪóĪ░Ė▀’L(f©źng)Ū¦╣┼Ī▒╩»Ę╗

ĪĪĪĪĪ░Ė▀’L(f©źng)Ū¦╣┼Ī▒╩»Ę╗╬╗ė┌ėÓę”╩ąĄ═╠┴µé(zh©©n)³SŪÕč▀┤ÕĪŻ├„╚fÜv╚²╩«Č■─Ļ(1604)Ż¼šŃĮŁ░┤▓ņ╦Š╩╣ė┌ųžą▐ć└(y©ón)ūė┴ĻŽ╚╔·ņ¶Īó─╣Ą─═¼ĢrŻ¼╠žųžĮ©Ī░Ė▀’L(f©źng)Ū¦╣┼Ī▒╩»┼ŲĘ╗Ż¼ęį╝o(j©¼)─ŅØh┤·Ė▀╩┐ć└(y©ón)ūė┴ĻŽ╚╔·ĪŻć└(y©ón)╣Ō(╣½į¬Ū░37─ĻĪ¬_╣½į¬43─Ļ)Ż¼ūųūė┴ĻŻ¼│÷╔·ė┌ę”▒▒Ž┬║ėć└(y©ón)╝ęŻ¼╩Ūę╗╬╗Üv┤·é„Ēץ─Ė▀’L(f©źng)┴┴╣Ø(ji©”)ų«╩┐ĪŻć└(y©ón)ūė┴Ļ╩Ū╣Ō╬õĄ█äóąŃĄ─═¼┤░║├ėčŻ¼╣Ō╬õĄ█Žļ╬»╚╬ć└(y©ón)ūė┴Ļ×ķųGūh┤¾Ę“Ż¼Č°ć└(y©ón)ūė┴Ļī”Ā¢ė▌╬ęįpĄ─╣┘ł÷É║┴Ģ(x©¬)įńęč╔ŅÉ║═┤Į^Ż¼Ė³▓╗įĖ×ķ╣┘ł÷Ę▒¼ŹĄ─ČY╣Ø(ji©”)╦∙╩°┐`Ż¼Ž“═∙¤oŠą¤o╩°ĪóŪÕā¶¤o×ķĄ─ūįį┌╔·╗ŅŻ¼╣╩Š▄Į^┴╦╣Ō╬õĄ█Ą─╚╬├³Ż¼į┌Ė╗┤║ĮŁ▀ģ▀^ų°▐r(n©«ng)Ė¹ØOßץ─ļ[Šė╔·╗ŅĪŻ╦¹Ą─▀@ĘN▓╗łD├¹└¹Ż¼▓╗łDĖ╗┘FĄ─╦╝ŽļŲĘĖ±Ż¼ę╗ų▒╩▄ĄĮ║¾╩└Ą─ĘQūu(y©┤)ĪŻ▒▒╦╬Ą─š■ų╬╝ęĪó╬─īW(xu©”)╝ęĘČų┘č═į°ęįĪ░įŲ╔Į╔n╔nŻ¼ĮŁ╦«Ń¾Ń¾Ż¼Ž╚╔·ų«’L(f©źng)Ż¼╔ĮĖ▀╦«ķLĪ▒ų«ŠõüĒ┘ØĒ×ć└(y©ón)ūė┴ĻĄ─Ė▀’L(f©źng)┴┴╣Ø(ji©”)ĪŻĪ░Ė▀’L(f©źng)Ū¦╣┼Ī▒╩»Ę╗╩Ūę╗ū∙Š▀ėą├„┤·Ąõą═╦ćąg(sh©┤)’L(f©źng)Ė±Ą─╩»Ą±Į©ų■Ż¼╦─ų∙╚²ķgĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

136Īóįū▌oĄ┌

ĪĪĪĪįū▌oĄ┌╬╗ė┌ėÓꔵé(zh©©n)─Ž║ėŅ^▒Żæc┬ĘŻ¼╩Ū├„┤·┤¾īW(xu©”)╩┐ģ╬▒Š(ķw└Ž)╣╩ŠėĪŻģ╬▒Š(1503ę╗1587)Ż¼ūų╚Ļ┴óŻ¼╠¢─ŽŪ■ĪóŲ┌²SŻ¼įń─Ļį°░▌ųxž¦Īó─▀ū┌š²×ķĤĪŻ╝╬ŠĖ╩«ę╗─Ļ(1532)ųą▀M(j©¼n)╩┐Ż¼Č■╩«Ų▀─Ļ╚╬─ŽŠ®ć°ūė▒O(ji©Īn)╝└ŠŲ(┤¾īW(xu©”)ąŻķL)ĪŻ┤╬─Ļ═ó═ŲķwåTŻ¼ģ╬▒Š▒╗├„╩└ū┌╠ž▀xęį╔┘š▓╩┬Ą─╔ĒĘ▌╚ļā╚(n©©i)ķw▐k╩┬ĪŻČ■╩«Š┼─ĻŻ¼Ģx╔²×ķ└¶▓┐ėę╩╠└╔╝µ¢|ķw┤¾īW(xu©”)╩┐ĪŻ╚²╩«─ĻĢxČY▓┐╔ąĢ°ĪŻ╚²╩«╚²─Ļ▀M(j©¼n)╠½ūė╠½▒ŻŻ¼╝µ╬─£Yķw┤¾īW(xu©”)╩┐ĪŻ╚²╩«╬Õ─Ļ╝ė╔┘▒ŻŻ¼╝µ╬õėóĄŅ┤¾īW(xu©”)╩┐Ż¼ų„╣▄└¶▓┐╩┬ĪŻ┤╬─ĻĢx╣ŌĄō┤¾Ę“Ż¼╝µ╠½ūė╠½ĖĄĪŻįū▌oĄ┌ū°▒▒│»─ŽŻ¼čž┐v▌SŠĆę└┤╬×ķķTÅdŻ¼▐IÅdĪóš²ÅdĪóīÜŠ]śŪ(ė∙Ģ°śŪ)ĪŻ├┐ÅdŪ░Š∙ėąć·ē”Ż¼š²ÅdŪ░ėąķTśŪŻ¼░č═źį║ę╗Ęų×ķČ■Ż¼ą╬│╔ā╔éĆ═źį║ĪŻ└’į║ųąą─ėą«Ą└Ż¼š²Ådā╔é╚(c©©)ėą╠ūśŪŻ¼═Ōį║¢|╬„ā╔é╚(c©©)Ė„ėąÄ¹śŪŲ▀ķgĪŻ▐IÅd═©├µķ¤26├ūŻ¼ĘųŲ▀ķgŻ¼├„ķg╝╣Ö_Ķ╩╔Žų├ę╗ČĘ╚²╔²ČĘŲÕČ■öĆŻ¼ų¦ō╬╝╣Ö_ĪŻš²Åd═©├µķ¤20├ūŻ¼Ęų╬ÕĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

137ĪóīO┤¾─Ļ─╣Ż©īOūėąŃ─╣Ż®

ĪĪĪĪīO┤¾─Ļ─╣╬╗ė┌┴║┼¬µé(zh©©n)Į©┬Ī┤Õ║¾Ž¾▒Ū╔Įč³Ż¼╩ŪīO┤¾─ĻĪóīOėĶąŃĖĖūė║Žįß─╣Ż¼Ųõ¢|×ķ¬{╔ĮŻ¼╬„×ķ╗ó╔ĮŻ¼├µī”┘RŽ¬Ż¼ų▄ć·ĘÕÄn»BßųŻ¼Łh(hu©ón)Š│╩«Ęųā×(y©Łu)├└ĪŻ─╣įß┼c╔Į¾w║Ž×ķę╗¾wŻ¼ĘŌ═┴Ė▀▀_(d©ó)Į³╚²╩«├ūĪŻ─╣Ū░ėą╩»╬╠ų┘(╬─╬õĖ„Č■)╦─éĆ║═╩»č“╩»±Rā╔éĆŻ¼║¾ėų│÷═┴┴╦īO┤¾─Ļ║═īOūėąŃĖĖūėĄ──╣ųŠŃæā╔ĘĮĪŻīO┤¾─ĻĪóīOėĶąŃĖĖūė║Žįß─╣╩ŪėÓę”Ų∙Į±░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─ęÄ(gu©®)─ŻūŅ┤¾Ą─ę╗ū∙╣┼─╣įßĪŻō■(j©┤)é„Ż¼įŁėą─╣Ą└ķL╝sČ■╣½└’Ż¼ė├┬č╩»Ų÷│╔Ż¼īÆ┐╔╬Õ±R▓󹹯¼▀Ć╠žų├▀M(j©¼n)å╩Īó▐D(zhu©Żn)å╩ā╔╩»ś“ĪŻ─╣Ū░ėą╩»Ų÷┼_ļAŻ¼▀^┼_ļA×ķ▒«╩»═żŻ¼š¹éĆ╩»═ż×ķ╗©ŹÅ╩»ųŲ│╔Ż¼╔Žų├įŲ╝y╩»┴║║═╩»Ą±’wķ▄═żĒöŻ¼ųą┴óūž╝t╔½╩»▒«Ż¼╔Ž┐╠ėąīOūėąŃ╔·ŲĮĪŻ▀^▒«═ż╝s6├ū╠ÄŻ¼ėą╩»ē”ā╔Ą└Ż¼╩»ē”ųąķgėąę╗ąĪ╩»▒«Ż¼╔Ž┐╠ėąīO┤¾─Ļ╔·ŲĮĪŻį┘═∙└’╝┤×ķ╩»č“╩»±R║═╩»╬╠ų┘ĪŻ╩»╬╠ų┘ā╚(n©©i)╬─═Ō╬õŻ¼▒╚šµ╚╦┬į┤¾Ż¼Š½Ą±╝Ü(x©¼)┐╠Ż¼Ķ“Ķ“╚ń╔·ĪŻ╬─│╝Ņ^┤„▀M(j©¼n)┘t╣┌Ż¼╔Ē┤®│»Ę■Ż¼╩ų▒¦│»¾╦Ż¼╬─┘|(zh©¼)╚Õč┼Ż╗╬õ╣┘╔Ē┼¹┐°ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

138ĪóŠ┼ĖūÄXĖGųĘ

ĪĪĪĪŠ┼ĖūÄXĖGųĘ╬╗ė┌³S║■▒▒▓┐╔Į█ĻųąŻ¼╦«ĻæĮ╗═©┐╔ęį¢|╬„▐D(zhu©Żn)▀\(y©┤n)Ż¼─Ž▒▒╚║╔Įėų×ķųŲ┤╔╠ß╣®│õūŃĄ─įŁ┴Ž║═╚╝┴ŽĪŻĖGųĘā╚(n©©i)ėą├µĘeķL20├ūĪóīÆ4├ūĄ─┤╔Ų¼ČčĘeīėŻ¼Ą½║±Č╚▓╗├„ĪŻÅUŲĘČčĘeīė╬„é╚(c©©)ėąĖ▀1├ūęį╔ŽĄ─ŠÅŲ┬Ż¼Ųõ═┴│╩░Ą╝t╔½Ż¼ė╔─Žų┴▒▒ųØu┼c╔Į¾w╗ņ×ķę╗╔½ĪŻŠ┼ĖūÄX┤╔Ų¼╝y’Ś┼cæ(zh©żn)ć°ėĪ╝yė▓╠šśOŲõŽÓ╦ŲŻ¼Ų„Č·╝y’ŚŠ▀ėąØh┤·╠žš„Ż¼▀@┐╔┼c┤¾┴┐Øh┤·─╣0═┴┤╔Ų„╝ėęįėĪūCĪŻ«a(ch©Żn)ŲĘŲ„ą╬┤¾Īó░½ēčĪó╠ź║±Ż¼æ¬(y©®ng)ī┘¢|Øh┤╔ĖGĪŻ¢|ØhĢrŲ┌Ą─ĖGųĘį┌╬ę╩ą╩ŪŲ∙Į±░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─ūŅįńĄ─ĖGųĘŻ¼▓óŪęāH░l(f©Ī)¼F(xi©żn)▀@ę╗╠ÄĪŻŠ┼ĖūÄXĖGÅ─ėĪ╝yė▓╠š╝y’ŚĄ─é„Įy(t©»ng)└^│ąŻ¼ĄĮ╠š┘|(zh©¼)Ž“┤╔┘|(zh©¼)Ą─ę╗┤¾┐ńįĮŻ¼×ķ╠š┤╔Ą─£Yį┤ĻP(gu©Īn)ŽĄ╝░č▌ūāĪó░l(f©Ī)š╣╠ß╣®┴╦īŹ(sh©¬)╬’┘Y┴ŽĪŻ1987─Ļ10į┬Ż¼Š┼ĖūÄXĖGųĘ▒╗┴ą╚ļ×ķ╩ą╝ē╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

139Īó¢|│╬▀zųĘ

ĪĪĪĪ¢|│╬╣┼╬─╗»▀zųĘ╬╗ė┌┼c║ė─ĘČ╔╬─╗»▀zųĘĖ¶ę”ĮŁŽÓ═¹Ż¼ŠÓļxāHČ■³c(di©Żn)╬Õ╣½└’Ą─║ė─ĘČ╔µé(zh©©n)¢|│╬┤ÕŻ¼╠Äį┌ę”ĮŁ─Ž░ČāH╬Õ░┘├ū╠ÄĪŻįō▀zųĘš¹¾w├µĘe╝sį┌Į³╚fŲĮĘĮ├ūęį╔ŽŻ¼╬─╗»īė║±Č╚╝s░╦╩«╣½Ęųū¾ėęĪŻ1979─ĻŻ¼į┌įō▀zųĘ▓╔╝»ĄĮę╗ą®ėĪ╝yė▓╠šų«ŅÉĄ─ś╦(bi©Īo)▒ŠŻ¼╝░═Ļš¹Ą─ėĪ╝yė▓╠š╣▐ĪŻ1985─Ļ4į┬Ż¼ė╔╩Ī┐╝╣┼╦∙▀M(j©¼n)ąąį抓Ż¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ėą╔╠┤·Ą─╠šŲ¼Ż¼ę▓ėą┴∙│»ų┴╠ŲĪó╦╬ķgĄ─┤╔Ų¼ĪŻ║¾ėų░l(f©Ī)¼F(xi©żn)▓ó▓╔╝»ĄĮŖA╔░╝t╠šĪó─Ó┘|(zh©¼)╝t╠šĪóėĪ╝yė▓╠šĄ╚╚²ĘN╠šŽĄĄ─╠šŲ¼ĪŻÅ─╠šŲ¼Ą─ą╬¾wüĒ┐┤Ż¼Ų„ą╬▌^┤¾Ż¼ģsėąČÓśė╝y’ŚŻ¼ėą╗žūų╝yĪóĘĮĖ±╝yĪó├ūūų╝yĪóų▒ŠĆ╝yĪóįŲ└ū╝yĪóė├½╝yęį╝░▓╗ęÄ(gu©®)ätĄ─Ū·ŠĆ╝yĄ╚ĪŻėĪ╝y╠šöĄ(sh©┤)┴┐▌^ČÓŻ¼¤²ųŲ╗║“Ė▀Ż¼┘|(zh©¼)Ąžłįė▓Ż¼ō¶ę¶ŪÕ┤ÓŻ╗ėąūŽĪó╝tĪó╗ęĄ╚ČÓĘNŅü╔½Ż¼ėąų°▌^Ė▀Ą─╦ćąg(sh©┤)╦«ŲĮąąśI(y©©)¤²ųŲ╝╝ąg(sh©┤)ĪŻĖ∙ō■(j©┤)ś╦(bi©Īo)▒ŠĘų╬÷Ż¼įō▀zųĘī┘╔╠Īóų▄Ģr┤·Ą─╬─╗»▀zųĘŻ¼¾w¼F(xi©żn)ų°ŠÓĮ±╝s╚²Ū¦╬Õ░┘─ĻĢrŲ┌╦∙─▄▀_(d©ó)ĄĮĄ─╩ų╣ż╣ż╦ć╦«£╩(zh©│n)Ż¼ś╦(bi©Īo)ųŠų°▀@ę╗Ģr┤·ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

140Īó±R▓Į²łĖGųĘ

ĪĪĪĪ±R▓Į²łĖGųĘ╬╗ė┌±R▓Į²ł╔Į─Ž┬┤Ż¼╬„▒▒┐╔▀bęŖ─▓╔Į║■Ż¼¢|╬„ā╔▀ģ╩Ū±R▓Į²ł╔Įų„ĘÕŻ¼š²├µ250├ūĘČć·ā╚(n©©i)ėąę╗ēK╚²ĮŪŁh(hu©ón)╔ĮĄ─▓Ķ╚~ĄžĪŻō■(j©┤)╔Įä▌ė^▓ņĖG┤▓ūį─ŽĄĮ▒▒čž╔ĮŲ┬čė╔ņ50├ūĪŻ┤╔ĖGšĒ╔Į├µ║■Ż¼╝╚ėąųŲ┤╔╦∙ąĶĄ─įŁ┴ŽĪó╚╝┴Ž║═╦«į┤ĪŻėų×ķ«a(ch©Żn)ŲĘĄ─õN╩█╠ß╣®┴╦▒Ń└¹Ą─╦«┬Ę▀\(y©┤n)▌öŻ¼ę“┤╦▀@└’ųŲĖGĄ─ūį╚╗Śl╝■ĘŪ│Żā×(y©Łu)įĮĪŻÅ─▓╔╝»Ą─ś╦(bi©Īo)▒ŠĘų╬÷Ż¼«a(ch©Żn)ŲĘėą└ÅĪóŽ┤Īó═ļĪóųč╦─ĘNĪŻÅ─«a(ch©Żn)ŲĘ╝y’Ś║═ĖGŠ▀╠žš„Ęų╬÷Ż¼æ¬(y©®ng)ī┘╚²ć°ų┴ā╔ĢxĢrŲ┌Ą─ŪÓ┤╔ĖGĪŻ▒M╣▄±R▓Į²łĖG¤o╬─½I(xi©żn)ėø▌dŻ¼Ą½╦³ęįØÖØ╔Ą─╔½ėį×ķ╬ęć°╠š┤╔╩Ę╠Ēīæ┴╦ųžųžĄ─ę╗╣PĪŻ1981─Ļ6į┬Ż¼±R▓Į²łĖGųĘ▒╗┴ą╚ļ╩ą╝ē╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]