ПжОчЦЭВГУОҫ°ьc(diЁЈn)ҪйҪB

әюДПКЎ шP»Лҝh УАнҳҝh эҲЙҪҝh »ЁФ«ҝh јӘКЧКР һoПӘҝh ұЈҫёҝh №ЕХЙҝh ПжОчЦЭОДОп№ЕЫE ПжОчЦЭјtЙ«ВГУО ПжОчЦЭГыИЛ№КҫУ ПжОчЦЭІ©Опр^ 4Aҫ°…^(qЁұ) ПжОчЦЭК®ҙуҫ°ьc(diЁЈn) И«Іҝ ПжОчЦЭМШ®a(chЁЈn) ПжОчЦЭГАКі ПжОчЦЭөШГыҫW(wЁЈng) ПжОчЦЭГыИЛ [ТЖ„У(dЁ°ng)°ж]

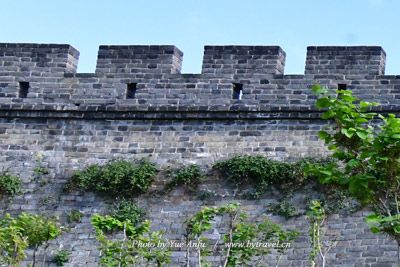

161ЎўэҲОчәюЕнХ¬

ЎЎЎЎКЧЬҮжӮ(zhЁЁn)ЙбЦйҙеэҲОчәюөДЕнХ¬Ј¬ЧшұұіҜДПЈ¬ТАЙҪ¶шҪЁЈ¬ЕcіЈТҠ(jiЁӨn)өДТ»ХэЧуҺыј°Т»ХэғЙҺыөДРОКҪІ»Н¬Ј¬һйјғҙвөДТ»ХэУТ?guЁ©)ыЎЈөхД_ҳЗЖрөх·ҪКҪһйТтөШЩxРОөДВдІоЖрөхЈ¬Я@·N·ҪКҪФЪО»УЪЙҪД_ПӘЯ…өДНБјТЙҪХҜлSМҺҝЙТҠ(jiЁӨn)Ј¬јИуw¬F(xiЁӨn)БЛНБјТИЛЧ·ЗуЕcЧФИ»әНЦCЈ¬ңpЙЩИЛБҰОпБҰЩYФҙАЛЩM(fЁЁi)өДАнДоЈ¬ЯҖЕcНБјТИЛЎ°І»ЕВЗаэҲёЯИf(wЁӨn)ХЙЈ¬ҶОЕВ°Ч»ўМ§о^НыЎұөДРЕСцәНҝНІ»ЖЫЦчөДГсЛЧУРкP(guЁЎn)ЎЈХ¬Йб–|ОчГжйҹ20.1ГЧЈ¬ДПұұЯM(jЁ¬n)Йо15.3ГЧЈ¬ј№ёЯ7.56ГЧЈ¬йЬёЯ3.7ГЧЎЈХэОЭИэй_(kЁЎi)йgЈ¬ҳӢ(gЁ°u)јЬФӯһйОеЦщЛД№Пҙ©¶·КҪҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬әуФЪұұГжјУҪЁЈ¬Чғ?yЁӯu)йБщЦщОе№ПЎЈЖҪГжЧсСӯӮчҪy(tЁҜng)НБјТГсҫУіЈТҠ(jiЁӨn)өДІјҫЦЈ¬ЦРйgһйМГОЭЈ¬ғЙӮИ(cЁЁ)йgһйЗ°»рҙІәуЕPКТЎЈ өхД_ҳЗЙПҢУһйЕ®әўөД-Ј¬ЧЯАИйЬп—УГУЪј{ӣц•сОпЈ¬ПВҢУУГЧчлsОп¶С·Еј°јУ№ӨөДҲц(chЁЈng)өШЈ¬УРҢЈйTөДҳЗМЭңПНЁЙППВЎЈЧоһйӘҡ(dЁІ)МШөДКЗҳЗМЭЖҪЕ_(tЁўi)ЮD(zhuЁЈn)ҸқМҺЧціЙ»ЎРОЈ¬Я@КЗТ»°гНБјТЧеГсҫУЦРҳOһйәұТҠ(jiЁӨn)өДЎЈөхД_ҳЗЗ°·ҪйЬп—ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

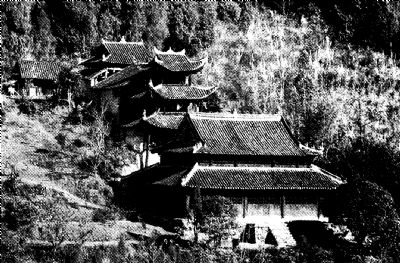

162Ўў°ЕҪ¶ЖәҪУэҲҳт

ЎЎЎЎЎ° ПаУіЛ®ЦРМмЈ¬„eЦВК[МdұйЙҪйgЎЈОхОхИБИБҝНҒн(lЁўi)НщЈ¬ҪУэҲҳтЙПУАІ»йeЎЈЎұ Я@КЗ°ЕҪ¶ЖәҙеҪУэҲҳтғИ(nЁЁi)өДТ»КЧФҠ(shЁ©)Ј¬ЧЦЫEлmІ»ЙхЗеОъЈ¬ТІӣ](mЁҰi)УРЧчХЯөДВдҝоЈ¬ө«БИБИ”ө(shЁҙ)ЧЦөАіцБЛҪУэҲҳтЛщФЪөДғһ(yЁӯu)ГАӯh(huЁўn)ҫіЈ¬ј°ЖдФЪ®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШҫУГсЙъ»оЦРЛщ°зСЭөДЦШТӘҪЗЙ«Ў? °ЕҪ¶ЖәҙеО»УЪһoПӘҝhұұІҝөДБәјТМ¶аl(xiЁЎng)Ј¬КЗӮҖ(gЁЁ)ГзЧеҙеХҜЈ¬ИәЙҪӯh(huЁўn)ұ§Ј¬ҫGҳдіЙКaЎЈИәЙҪПсҝЪҙь°СҙеЧУСbЖрҒн(lЁўi)Ј¬КХҝЪМҺҫНКЗҙеЧУөДИлҝЪЈ¬Т»—lГзХZ(yЁі)ГыҪРЎ°ёCЙ©ёCФЫЎұөДРЎПӘҸДҙеҝЪТ»ЦұБчИлҙеғИ(nЁЁi)Ј¬ҷMҝзУЪПӘЙПөДҪУэҲҳтұгКЗКХҫoҙьҝЪөДГАыҗКшҺ§Ј¬іЙһйЯM(jЁ¬n)ҙеөДұШҪӣ(jЁ©ng)Ц®өАЈ¬ТІКЗИ«ҙеҪЁЦюөДББьc(diЁЈn)Ј¬°ЕҪ¶ЖәҙеөДҳЛ(biЁЎo)ЦҫЎЈ ҪУэҲҳтКјҪЁУЪЗеРыҪy(tЁҜng)ФӘДкЈЁ1909ДкЈ©Ј¬КЗЧеКЧҸҲёЯЗеһй·ҪұгҙеГсЯ^(guЁ°)ПӘ¶шВКЧеИЛјҜИэҙеОеХҜЦ®БҰЎўҫЫЛДГж°Л·ҪЦ®Ш”(cЁўi)Ј¬ҡv•r(shЁӘ)Т»ДкРЮҪЁЎЈЙПһй0НӨЕ_(tЁўi)Ј¬ПВһйКҜ№°ҝзПӘЈ¬өсэҲ®ӢшPЈ¬јҜГзЧе№ЕҪЁЦюУЪТ»уwЎЈ1964ДкЈ¬ҳтҪӣ(jЁ©ng)ҡvЯ^(guЁ°)Т»ҙОРЮЭЭЎЈФЪЎ°ОДёпЎұ•r(shЁӘ)ЖЪЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

163ЎўәМҺм(kЁҙ)ЕЕФЖөпҳЗ

ЎЎЎЎөпҳЗКЗТ»·N·АУщРФҪЁЦюЈ¬ҸДЖдҪЁФмҒн(lЁўi)ҝҙТ»°г·ЦһйғЙоҗЈ¬Т»оҗКЗГсұҠјҜЩYРЮҪЁЈ¬УГТФұЈЧo(hЁҙ)И«ҙеИЛөДЙъГьЕcШ”(cЁўi)®a(chЁЈn)°ІИ«Ј¬БнТ»оҗһйЛҪИЛЛщҪЁЈ¬ИзэRРДКҜ°еХҜөпҳЗЎўәМҺм(kЁҙ)ЕЕФЖөпҳЗЈ¬ЖдУГНҫҫщһй‘р(zhЁӨn)•r(shЁӘ)·АУщФO(shЁЁ)К©ЎЈ өпҳЗҪЁЦюөДМШьc(diЁЈn)Ј¬ЖҪГж¶а”ө(shЁҙ)һй·ҪРОЈ¬ҪЁЦюТҺ(guЁ©)ДЈТ»°гІ»Я^(guЁ°)¶юК®¶аЖҪ·ҪГЧЈ¬НвҮъЧo(hЁҙ)ҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҫщһйәсҢҚ(shЁӘ)КҜүҰЈ¬ОЭн”һй‘ТЙҪн”Ј¬ЛДЖВ”Җјвн”?shЁҙ)ИІ»Н¬РОЦЖЎЈИлҝЪйTәЬРЎЈ¬Ң’јs1ГЧЈ¬ёЯјs1.6ГЧЈ¬өЧҢУғҰ(chЁі)ІШИХіЈУГЖ·Ј¬¶юҢУәНИэҢУЈЁІҝ·ЦУРЈ©Т»°гһйәҶ(jiЁЈn)ТЧЖрҫУКТЕcЕPКТЎЈ шP»ЛҝhәМҺм(kЁҙ)жӮ(zhЁЁn)ЕЕФЖҙеөДөпҳЗКЗұИЭ^өдРНөДөпҳЗЈ¬КјҪЁУЪЗеД©Ј¬әуҺЧҪӣ(jЁ©ng)РЮЭЭіЙҪсИХРОКҪЎЈҪЁЦюіКйL(zhЁЈng)·ҪРОЖҪГжЈ¬–|ОчйL(zhЁЈng)9.1ГЧЈ¬ДПұұҢ’5.6ГЧЈ¬ҪЁЦюТҺ(guЁ©)ДЈұИТ»°гөпҳЗТӘҙуіцұ¶УаЎЈХэГжіҜДПЈ¬ХэЦРһйТ»РЎйTЈ¬өЧҢУһйғҰ(chЁі)ІШҝХйgЈ¬¶юҢУХэЦРһй»рҝ»Ј¬јҙЖрҫУКТЎЈ–|ӮИ(cЁЁ)һйғЙйgЕPКТЈ¬¶юҢУХэДПГжй_(kЁЎi)УРИэӮҖ(gЁЁ)А®°Иҙ°ҝЪЈ¬–|ӮИ(cЁЁ)ЯҖй_(kЁЎi)УРТ»ҙ°ЎЈА®°Иҙ°ҝЪғИ(nЁЁi)Ң’НвХӯЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

164ЎўшP»Л№ЕіЗүҰ

ЎЎЎЎшP»Л№ЕіЗүҰҪЁУЪЗеҝөОхОеК®ЛДДкЈЁ1715ДкЈ©Ј¬¬F(xiЁӨn)ҙжЯzЦ·УРұұйTәН–|йTіЗҳЗј°Іҝ·ЦіЗүҰЈ¬ұұйTіЗҳЗұЈҙжЭ^НкәГЈ¬ЛДЧщіЗҳЗҫщТСРЮҸН(fЁҙ)ЎЈұұйTіЗҳЗЕc–|йTіЗҳЗЦ®йgУРіЗүҰЯBҪУЈ¬іЗүҰЗ°ГжұгКЗЗеіәТҠ(jiЁӨn)өЧөДгыҪӯЈ¬үҰУіЛ®ГжЈ¬УИһйүСУ^ЎЈіЗүҰјИУРЬҠКВ·АУщЧчУГЈ¬УЦУРіЗКР·Аәй№ҰДЬЈ¬лmҺЧҪӣ(jЁ©ng)‘р(zhЁӨn)»рПҙ¶YЈ¬ИФВ–БўУЪгыҪӯәУ°¶Ј¬РОіЙТ»өАИЛ№ӨЖБХПЎЈұұйTіЗҳЗЈ¬ҪЁУЪЗеҝөОхОеК®ЛДДкЈ¬ҪЁЦюХыуwпL(fЁҘng)ёсһйЗеКҪЎЈ·ЦЙППВғЙҢУЈ¬ЦШйЬРӘЙҪн”Ј¬ҙ©¶·КҪҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ёІУРСьйЬЈ¬ЙПҢУһйҙuДҫЛщҳӢ(gЁ°u)Ј¬ПВҢУһйјtЙ°—lКҜЖцЦюЎЈіЗҳЗғИ(nЁЁi)УР°ЛҝЧЕЪЕ_(tЁўi)ЎЈҳЗПВіЗйTУЙЧПјtЙ°ҺrЖціЙЈ¬йT°еһйДҫЩ|(zhЁ¬)Ј¬иӮиF°еЈ¬ГЬІјҲAо^иFб”Ј¬АОҢҚ(shЁӘ)ҲФ(jiЁЎn)№МЈ¬ҡв„Э(shЁ¬)әкҙуЈ¬йTо~ЙПҝМЎ°ұЪЭxйTЎұИэӮҖ(gЁЁ)ҙуЧЦЎЈйTо~ЙП·ҪУРёч·NИЛОпәНЧЯ«FёЎөсЈ¬№ӨЛҮҫ«ГАЈ¬ититИзЙъЎЈіЗҳЗХыуwёЯ20ГЧЈ¬НЁГжйҹ12ГЧЈ¬іЗйT¶ҙёЯ3ГЧЈ¬Ң’3.5ГЧЈ¬әс4.5ГЧЈ¬іК°лҲA№°Ј¬ЕcіЗүҰЯBҪУЎЈ–|йTіЗҳЗЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

165ЎўАПЛҫіЗЧжҺҹөо

ЎЎЎЎАПЛҫіЗЧжҺҹөоО»УЪУАнҳҝhАПЛҫіЗЈЁҪсЛҫіЗҙеЈ©М«ЖҪЙҪДПВҙЈ¬ҫаАПЛҫіЗјs¶ю№«АпЎЈКјҪЁУЪәу•xМмёЈ¶юДкЈЁ917ДкЈ©Ј¬ГчјОҫёДкйgЈЁ1522ЎӘ1566ДкЈ©ЦШРЮЎЈЗ°ЕRм`ПӘәУЈ¬әуҝҝМ«ЖҪЙҪЈ¬ҫ°Й«ғһ(yЁӯu)ГАЎЈЧжҺҹөоһй®”(dЁЎng)ДкАПЛҫіЗОеҙуҸRУоЦ®Т»Ј¬КЗАПЛҫіЗДҝЗ°ұЈҙжПВҒн(lЁўi)өДЧоНкХыөД№ЕҪЁЦюЎЈЦчуwҪЁЦюУРЧжҺҹөоЎў»КҪӣ(jЁ©ng)Е_(tЁўi)әНУс»КйwЈ¬ИэЧщөоМГЧшВдФЪН¬Т»—lЭSҫҖЙПЈ¬СШЦш¶ёЗНөДЙҪЖВҢУҢУ¶шЙПЈ¬ЦШЦШҜBҜBЈ¬өойwпwйЬЈ¬ОөһйүСУ^ЎЈ“ю(jЁҙ)Ў¶УАнҳҝhЦҫЎ·УӣЭdЈ¬Ў°ЧжҺҹөоФЪЕfЛҫіЗЈ¬•xМмёЈ¶юДкҪЁХэөоЎұЈ¬ХэөоЧжҺҹөо¬F(xiЁӨn)ҙжҪЁЦюһйГчҙъЯzҳӢ(gЁ°u)ЎЈЦШйЬРӘЙҪКҪОЭн”Ј¬ЙПІјРЎЗаНЯЎЈОЭҪЗЖрВNЭ^һйЖҪҫҸЈ¬‘кј№ЙПЕЕБРЧЯ«FЎЈҙуөоГжйҹОейgЈ¬Ң’16.9ГЧЈ¬ЯM(jЁ¬n)Йо13.0ГЧЈ¬ј№ёЯ9.9ГЧЎЈГчйgОЭјЬһйҫЕјЬМ§БәКҪЈ¬ӘqТФҪрЦщәНйЬЦщЦ®йgөДИй–уЎў„‘ ҝЧц·ЁМШКвЈ¬БфУР№ЕпL(fЁҘng)ЎЈЦщөA(chЁі)КҜһйёІЕиКҪЈ¬ЖдЙПЦГУРДҫҷMЎЈёчй_(kЁЎi)йgйЬПВҫщФO(shЁЁ)¶·ЖеЎЈөоғИ(nЁЁi)ЦщҫW(wЁЈng)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

166ЎўУАнҳУ^ТфҺr№Е„x

ЎЎЎЎУ^ТфҺr№Е„xО»УЪУАнҳҝhіЗДП1.5№«АпМҺУ^ТфҺrПВЈ¬һйаuРХТШИЛҪЁУЪЗеЗ¬ВЎИэК®ЛДДкЈЁ1767ДкЈ©ЎЈјО‘cК®БщДкЈЁ1811ДкЈ©Ј¬УАнҳё®…f(xiЁҰ)жӮ(zhЁЁn)ёұҢўФSМмФӘУРёРУЪҸRУоЦ®әҶ(jiЁЈn)ВӘЕcРгыҗпL(fЁҘng)ҫ°І»Па·QЈ¬оI(lЁ«ng)о^ҫиЩY”ө(shЁҙ)Иf(wЁӨn)Ј¬ҡv•r(shЁӘ)ИэДкЈ¬”U(kuЁ°)РЮБЛЙҪйTЎўХэөоЈЁУ^ТфөоЈ©ЎўЛ®ё®йwЎўөШІШвЦЎўУс»Кйwј°ҝН·ҝЙ®ЙбөИҪЁЦюЎЈХыӮҖ(gЁЁ)ҪЁЦюИәІјҫЦлSЙҪҫН„Э(shЁ¬)Ј¬еe(cuЁ°)ВдУРЦВЈ¬ЕcЦЬҮъ…ІБЦ·еКҜЎўҢУҺrҜBҙдөДӯh(huЁўn)ҫіРОіЙЗъҸҪНЁУДөДТвҫіЈ¬ЦшГыОДҢW(xuЁҰ)јТЙтҸДОДо}о~Ў°ИЛйg„ЩЫEЎұЎЈ ҪЁЦюИәЦРО©Л®ё®йwұЈҙжНкХыЈ¬ЧшВдФЪЕRГН¶ҙәУ20ГЧЧуУТөДҺrЖцұӨҝІЦ®ЙПЈ¬ҪЁЦюГж·e169.72ЖҪ·ҪГЧЈ¬3ҢУЈ¬һйДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҜBБәКҪЎЈРӘЙҪОЭн”Ј¬РЎЗаНЯОЭГжЎЈБўЦщЦрҢУғИ(nЁЁi)КХЈ¬ЦщҫW(wЁЈng)іКЎ°»ШЎұЧЦРОЈ¬НвйЬ¶·ЖеКҪҳУ№ЕҳгЎЈТ»¶·ИэЙэЈ¬іцИэМшЎЈ Т»ЦБ¶юҢУҳЗЦщйgЖҪЙнҝЖЈ¬ГҝЯ…3”ҖЈ¬ГҝҢУ№І12”ҖЈ¬өИҫалxЕЕБРЎЈЦщо^ҝЖ¶·ЖеЈ¬Т»¶·ИэЙэЧц·ЁЈ¬ЧчһйҙуиКо~ЕcлSБәиКйgөДЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

167ЎўМпјТмфМГ

ЎЎЎЎМпјТмфМГО»УЪшP»Л№ЕіЗүҰНвөДгыҪӯҢҰ(duЁ¬)°¶Ј¬ГжЕRгыҪӯЈ¬Еc№ЕіЗёфәУПаНыЎЈмфМГҪЁУЪЗеөА№вК®ЖЯДкЈЁ1837ДкЈ©Ј¬ХјөШ2000¶аЖҪ·ҪГЧЈ¬КЗшP»ЛҝhТҺ(guЁ©)ДЈЧоҙуөДмфМГЈ¬ЦчуwҪЁЦюУРҙуйTЎўЗ°өоЎў‘тЕ_(tЁўi)ЎўХэөоЎўҺыҳЗЎўҺы·ҝЎўЯBАИөИЎЈЕcТ»°гмфМГҪЁЦюІ»Н¬Ј¬МпјТмфМГУРҺЧӮҖ(gЁЁ)Гчп@өДМШьc(diЁЈn)ЈәТ»КЗЖҪГжІјҫЦЈ¬ҙуйTІ»ФЪЦРЭSҫҖЙПЈ¬¶шКЗФЪЦРЭSҫҖЕФЈ¬ЕcЦРЭSҫҖіЙЦұҪЗПаҪ»ЎЈЯM(jЁ¬n)ИлЙҪйTЈ¬ҙ©Я^(guЁ°)З°өоЈ¬ҸДӮИ(cЁЁ)ГжЯM(jЁ¬n)ИлмфМГөДЦчЭSҫҖЎЈ¶юКЗҪЁЦюРОКҪЈ¬Т»°гмфМГЦР‘тЕ_(tЁўi)ғЙӮИ(cЁЁ)өДҺыҳЗКЗЙППВғЙҢУөДЧЯАИРОКҪЈ¬ІўНщНщУРйTҙ°Ј¬¶шМпјТмфМГөДҺыҳЗКЗғЙЧщИ«й_(kЁЎi)іЁөДНӨйwЈ¬ЦЬҮъУРГАИЛҝҝҮъҷЪЎЈХэөоЗ°іцҢ’йҹөДЗ°АИЈ¬Я@·NЧц·ЁТІКЗ„eМҺЛщәұТҠ(jiЁӨn)өДЎЈғЙӮИ(cЁЁ)ҺыҳЗәНХэөоЗ°іЁАИөДМШКвЧц·ЁЈ¬п@И»КЗһйБЛёь¶аөШҪoҝҙ‘төДУ^ұҠМṩ·ҪұгЈ¬ҝЙЦ^„eҫЯҪіРДЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

168ЎўНБНхмф

ЎЎЎЎНБНхмфО»УЪУАнҳҝhм`ПӘжӮ(zhЁЁn)АПЛҫіЗҙеЎЈЛьКЗ№ЕҙъАПЛҫіЗЦРНБЛҫНхҢmөоөДТ»Іҝ·ЦЈ¬О»УЪҢmөоөДЧоәуТ»ЯM(jЁ¬n)Ј¬ҢЈйT№©·оНБЛҫНхөДҡvҙъПИЧжЎЈНБЛҫНхҢmөДЖдЛыҪЁЦюҫщТСҡ§—үЈ¬ғHҙжЯ@ЧщНБНхмфЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжҪЁЦюКјҪЁУЪГчҙъЈ¬ЗеҙъЦШҪЁЎЈНБНхмфҪЁФЪёЯёЯөДЕ_(tЁўi)»щЦ®ЙПЈ¬·ЦһйғЙЯM(jЁ¬n)Ј¬З°ЯM(jЁ¬n)һйҙуйTәН¶ъ·ҝЎЈҙуйTИ«ДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ДҫОЭјЬЎўДҫ°еұЪЈ¬ИлҝЪМҺ°јЯM(jЁ¬n)Ј¬ғЙЕФПтЗ°Н»іцЈ¬ПВІҝДҫЦщјЬҝХЈ¬іКөхД_ҳЗ оЈ¬йL(zhЁЈng)йL(zhЁЈng)өДЕ_(tЁўi)лAЦұНЁҙуйTЎЈ¶ъ·ҝУГЗаҙuЖцЦюЈ¬ғЙҢУЈ¬й_(kЁЎi)·ҪРОҙ°¶ҙЎЈЯ@Т»Іҝ·ЦҪЁУЪЗеҙъЈ¬йTҙ°ҫҖД_өИМҺҺ§УРОчСупL(fЁҘng)ёсЎЈЗ°ЯM(jЁ¬n)әНәуЯM(jЁ¬n)Ц®йgУРТ»ӘMйL(zhЁЈng)өДҷMПтМмҫ®Ј¬Ммҫ®ХэЦРБўТ»үKКҜұ®ЎЈұ®әуГжһйХэөоЎЈХэөоёЯҙуҢ’іЁЈ¬БәЦщҙЦүСЎЈЯM(jЁ¬n)йTөДОЭУоФO(shЁЁ)УРёҪБәЈ¬ЙПГжҝМОДЧЦЈ¬УӣЭdЦшРЮҪЁҪіИЛөДТ»Р©ЗйӣrЎЈХэөоМфйЬиКЧц·ЁМШКвЈ¬І»КЗІеИлЦщо^Ј¬¶шКЗҙоФЪо~иКЙПіРМфОЭйЬЎЈҪрЦщЕcйЬЦщйgҫ«ГАөДҫнЕпМм»ЁСbп—Ј¬№ӨЛҮҫ«ХҝЎЈҙуөоәуІҝҝҝүҰЧцТ»йL(zhЁЈng)—lёЯЕ_(tЁўi)Ј¬КЗЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

169ЎўМmҙемфМГ

ЎЎЎЎһoПӘҝhМmҙеөДмфМГЈ¬ПсТ»оwоwГчЦйЙўВдФЪаl(xiЁЎng)йgөДҫGТ°ЙПЎЈЛьӮғлmөШМҺПжОчЙЩ”ө(shЁҙ)ГсЧеөШ…^(qЁұ)Ј¬ИФуw¬F(xiЁӨn)БЛәюПжҪЁЦюөДМШХчЈ¬Н¬•r(shЁӘ)УЦҫЯУРПжОчөШ…^(qЁұ)өДМШьc(diЁЈn)ЎЈ МmҙеөДмфМГ¶јКЗҙuДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҪЁЦюЈ¬ЗаҙuүҰуwЛДГжҮъА@Ј¬ЖдғИ(nЁЁi)һйДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ОЭјЬЎЈ ёЯВ–өДЗаҙuҮъүҰЈ¬ҢўНвҪзөДлsҒyүmКАЧиёфФЪНвЈ¬ёьФцМнБЛҺЧ·ЦјТЧемфМГөДЗfЦШҡв·ХЎЈғЙӮИ(cЁЁ)өД·в»рЙҪүҰМҺАнТІәЬУРПжОчөДөШ·ҪМШЙ«ЎЈХэйTИлҝЪөДБўГжТІК®·ЦЦvҫҝЎЈйT¶ҙНвУГ»Тқ{ЖцЦюйTМЧЈ¬ҙуйTЙП·ҪғЙӮИ(cЁЁ)өДүҰуwЙПУРиFұЪ»ўТ»ҢҰ(duЁ¬)Ј¬ЧціЙұЬР°ҲD°ё»т?qЁұ)ҡЖҝЎў»Ё°көИРО оЎЈЯ@Р©ҳӢ(gЁ°u)јю¶јұнЯ_(dЁў)Цш„Ъ„У(dЁ°ng)ИЛГсҢҰ(duЁ¬)јТЧеөДЧрЦШЈ¬ҢҰ(duЁ¬)Я@Ж¬№КНБөДҹбҗЫ(ЁӨi)ЎЈ мфМГғИ(nЁЁi)ІҝІјҫЦЙПЈ¬ЙФОўЦvҫҝөДмфМГИлҝЪМҺһйНӨйwДҫҳӢ(gЁ°u)ҪЁЦюЈ¬өИјү(jЁӘ)ІоТ»ьc(diЁЈn)өД„tһййTАИЎЈЦРйgһйй_(kЁЎi)іЁМмҫ®Ј¬әуІҝһйЧhКВәНјАЧжУГөДҙуМГЎЈҙуМГғЙӮИ(cЁЁ)ёчУРРЎйgЈ¬№©ғҰ(chЁі)ІШјАЧжУГҫЯј°ЧжЧЪЕЖО»ЎЈ УРР©мфМГТт?yЁӨn)йДкҫГК§РЮЈ¬ТСҪ?jЁ©ng)ҡ§—үЈ¬Ц»КЈПВТ»Р©ҡҲ?jiЁЎn)«”аЎӯЎ?a href=/landscape/82/lancuntang.html class=blue >[Ф”јҡ(xЁ¬)]

170ЎўЗ¬ЦЭҫЕёЈМГ

ЎЎЎЎЗ¬ЦЭ№ЕіЗО»УЪјӘКЧКРғИ(nЁЁi)ЎЈ№ЕіЗК®АпЕиөШЎў¶юЛ®А@ЦЭЈ¬ҝ°·QИf(wЁӨn)ҳsЦ®өШЈ»Иэк‘ҷMкҗЈ¬ оИзЗ¬ШФЈ¬КЗ№ЕАП¶шЙсГШөДөШ·ҪЎЈіЗЦРөДҫЕёЈМГКЗ®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШНыЧе—ојТөДмфМГЈ¬ҪЁУЪЗеҙъЎЈҫЕёЈМГХыуwҪЁЦюіКІ»ТҺ(guЁ©)„tөДйL(zhЁЈng)·ҪРОЈ¬УЙёЯҙуөДйTҳЗЎў‘тЕ_(tЁўi)ЎўҺы·ҝЎўХэөоЎўМмҫ®ҳӢ(gЁ°u)іЙЎЈЯ^(guЁ°)БЛйTҳЗҫНКЗ‘тЕ_(tЁўi)Ј¬ДҫЩ|(zhЁ¬)ҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ВNҪЗпwйЬЈ¬өсэҲ®ӢшPЈ¬‘тЕ_(tЁўi)ғЙЯ…УР¶ъ·ҝЎўәуЕ_(tЁўi)Ј¬ҢЈ№©СЭҶT»ҜҠyРЭПўЎЈ‘тЕ_(tЁўi)Феҫ®ұPэҲҪY(jiЁҰ)шPЈ¬ИёМжЎўЕ_(tЁўi)ЦщөИҳӢ(gЁ°u)јю¶јҫ«өсјҡ(xЁ¬)ҝМЈ¬зUҝХәНпwйЬк–(yЁўng)ҝМөДјјЛҮёЯі¬Ј¬ГҝТ»·щ®Ӣ¶јұн¬F(xiЁӨn)БЛТ»¶ОГсйgӮчХf(shuЁӯ)әНҡvК·өд№КЎЈ‘тЕ_(tЁўi)З°КЗХјөШјs40ЖҪ·ҪГЧөДРЎМмҫ®Ј¬јtЙ°—lКҜдҒөШЎЈҺы·ҝҫщһй¶юҢУЈ¬КЗөШО»Э^ёЯөДјТИЛҝҙ‘тЦ®МҺЈ¬іӘ‘тЦ®•r(shЁӘ)Ј¬иҢ№ДРъМмЈ¬ҹбф[·З·ІЎЈҙ©Я^(guЁ°)РЎМмҫ®Ј¬ЧЯИэІҪЕ_(tЁўi)лAҫНЯM(jЁ¬n)ИлХэөоЈ¬ХэөоЦРУГйL(zhЁЈng)·ҪРОМмҫ®КҜ°едҒөШЈ¬ҳOһйЦvҫҝЈ¬КЗ—оКПЧЪЧејАмлЎўЧhКВЦ®ЛщЎЈМмҫ®ЦЬҮъТ»ҳЗКЗ»ШАИЈ¬¶юҳЗҺы·ҝЕc‘тЕ_(tЁўi)Һы·ҝПаНЁЈ¬ҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҫoңҗЈ¬ІјҫЦәПАнЈ¬ҪЁЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

171ЎўЖЦКРҪӯОч•ю(huЁ¬)р^

ЎЎЎЎҪӯОч•ю(huЁ¬)р^УЦ·QИf(wЁӨn)үЫҢmЈ¬ҪӯОчИЛФЪИ«Үш(guЁ®)ДЛЦБКАҪзёчөШФзЖЪРЮҪЁөД•ю(huЁ¬)р^»тН¬аl(xiЁЎng)•ю(huЁ¬)¶јТФЎ°Иf(wЁӨn)үЫҢmЎұГьГыЈ¬јДТФҪӯОчН¬аl(xiЁЎng)Ў°ёЈүЫҝөҢҺЎўЧУҢO°l(fЁЎ)Я_(dЁў)ЎұЦ®ТвЎЈГчД©ЗеіхЈ¬ЖЦКРНвҒн(lЁўi)Ҫӣ(jЁ©ng)ЙМөДҪӯОчИЛИХТжФц¶аЈ¬ЛщТФҫНјҜЩYҪЁФмБЛЯ@Чщ•ю(huЁ¬)р^Ј¬ЧчһйҪӯОчН¬аl(xiЁЎng)ЮkКВРӘД_өДИҘМҺЎЈВГҫУЖЦКРөДҪӯОчИЛИзУцөҪМмһД(zЁЎi)-»тЙъТвМқұҫөИА§ҫіЈ¬ТаҝЙПт•ю(huЁ¬)р^ЙкХҲ(qЁ«ng)Ц§Ф®ЎЈ •ю(huЁ¬)р^СШгдЛ®¶шҪЁЈ¬О»ЦГЙПУРөШАыЦ®ұгЎЈҸdМГКЗЖдЦШТӘөДҪMіЙІҝ·ЦЈ¬ТтҙЛұ»ҪЁФмөГё»ыҗМГ»КЈ¬ОЭн”ТІЧцБЛМШКвөДМҺАнЎЈлmИ»ТСДкҫГК§РЮЈ¬ө«ИФИ»ДЬҝҙіц®”(dЁЎng)•r(shЁӘ)өДЭx»НЕc·ұИAЎЈЙҪүҰИФИ»ұЈіЦФӯҳУЈ¬ФVХf(shuЁӯ)ЦшТ»°Щ¶аДкөДңжЙЈНщКВЎЈіэұ»®”(dЁЎng)ЧчЧhКВҸdЦ®НвЈ¬ҸdМГЯҖЧч‘тЕ_(tЁўi)Ц®УГЎЈұ»Чu(yЁҙ)һйЎ°–|·ҪЛҮРg(shЁҙ)өД№еҢҡЎұөДіҪәУ‘тҫНЖрФҙУЪҙЛЎЈПаӮчЈ¬ГчД©ҪӯОчЯ®к–(yЁўng)ФшКПРЦөЬ—ү№ЩұЬҒyЈ¬•r(shЁӘ)іЈәЯіӘЯ®к–(yЁўng)З»Ј¬®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШИЛоHУX(juЁҰ)РВхrЈ¬јҠјҠҢW(xuЁҰ)іӘЈ¬әуФшКПРЦөЬФўҫУҪӯОч•ю(huЁ¬)р^Ј¬ЦрқuРОіЙБчЕЙЈ¬јҙһйіҪәУ‘тЎЈ ¶шҪсЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

172ЎўПҙЬҮәУкP(guЁЎn)өЫҢm

ЎЎЎЎкP(guЁЎn)өЫҢmО»УЪПҙЬҮәУжӮ(zhЁЁn)–|ЖҪҪЦЈ¬Я@АпФшҪӣ(jЁ©ng)ЙМҳI(yЁЁ)·ұҳsЎўПг»р¶ҰКўЈ¬УРЦшұҠ¶аөДЛВҸR•ю(huЁ¬)р^ЎЈПҙЬҮәУөШ…^(qЁұ)өДНБМШ®a(chЁЈn)К®·ЦШSё»Ј¬Тт¶шФЪЗеУәХэБщДкЈЁ1728ДкЈ©ёДНБҡwБчәуЈ¬ёчөШЙМИЛјҠјҠҒн(lЁўi)ҙЛЈ¬УРҢҚ(shЁӘ)БҰөДНвөШЙМИЛҫЫұҠјҜЩYЕdҪЁ•ю(huЁ¬)р^Ј¬ЧчһйҫЫ•ю(huЁ¬)»о„У(dЁ°ng)өДҲц(chЁЈng)ЛщЎЈ®”(dЁЎng)•r(shЁӘ)ЕdҪЁУРкP(guЁЎn)өЫҢmЎўИf(wЁӨn)үЫҢmәНОДІэҢmөИЈ¬кP(guЁЎn)өЫҢmКЗФ“жӮ(zhЁЁn)ДҝЗ°ғHҙжөДТ»Чщ•ю(huЁ¬)р^ЎЈ ДҝЗ°кP(guЁЎn)УЪкP(guЁЎn)өЫҢmҫҝҫ№КЗәОИЛЛщҪЁТСлyТФҝјЧCЈ¬ө«КЗҸДЖдГы·QНЖ”аЈ¬‘Ә(yЁ©ng)Ф“КЗУЙұұ·ҪЙМИЛЈ¬УИЖдҝЙДЬКЗУЙЙҪОчәНкғОчөДЙМИЛҪЁФмЎЈТт?yЁӨn)й№ЕҙъЙМИЛҪЁ•?huЁ¬)р^НщНщ¶јУР№М¶ЁөДјАмлҢҰ(duЁ¬)ПуЈ¬РРҳI(yЁЁ)•ю(huЁ¬)р^ЦРјАмлұҫРРҳI(yЁЁ)өДЧжҺҹЈ¬өШУтРФ•ю(huЁ¬)р^ЦРјАмлјТаl(xiЁЎng)№ІН¬РЕ·оөДЙсм`Ј¬ТтҙЛГы·QТІ¶јКЗҪy(tЁҜng)Т»өДЎЈАэИзёЈҪЁИЛҫҙӢҢЧжЈ¬ёЈҪЁИЛФЪИ«Үш(guЁ®)ёчөШҪЁөД•ю(huЁ¬)р^¶аҪРЎ°МмәуҢmЎұЈ¬ЙҪОчкғОчИЛҪЁҫҙкP(guЁЎn)өЫЈ¬ЙҪкғЙМИЛҪЁФЪИ«Үш(guЁ®)ёчөШөД•ю(huЁ¬)р^¶а”ө(shЁҙ)ТаГыкP(guЁЎn)өЫҸRЎўкP(guЁЎn)өЫҢmЎЈҸДИ«Үш(guЁ®)·¶ҮъғИ(nЁЁi)Ғн(lЁўi)ҝҙЈ¬¬F(xiЁӨn)ҙж•ю(huЁ¬)р^ҪЁЦюЦРТІКЗТФЙҪкғЙМИЛЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

173ЎўАПЛҫіЗ”[КЦМГ

ЎЎЎЎАПЛҫіЗ”[КЦМГО»УЪУАнҳҝhм`ПӘжӮ(zhЁЁn)ЛҫіЗҙеАПЛҫіЗЯzЦ·ғИ(nЁЁi)Ј¬ФӯО»УЪҫаҙЛјs500ГЧМҺөДЧПЗGЙҪВҙСЕІЭЖәЎЈҪЁФмДкҙъІ»Ф”Ј¬ӮчХf(shuЁӯ)КЗНБЛҫЯzОпЎЈ“ю(jЁҙ)®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШИЛ»Ш‘ӣЈ¬”[КЦМГКЗ20КАјo(jЁ¬)60ДкҙъҸН(fЁҙ)үЁФмМп•r(shЁӘ)ТЖЦБҪсЦ·өДЎЈ ”[КЦМГЦчуwҪЁЦюИэҢУЈ¬Гжйҹ5.63ГЧЈ¬ЯM(jЁ¬n)Йо7.57ГЧЎЈ№ІФO(shЁЁ)БщЦщҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)өҪн”Ц§“ОРӘЙҪРЎЗаНЯОЭГжЈ¬ј№ёЯ12.8ГЧЎЈШSуwғЙӮИ(cЁЁ)ј°әуГжУРЕдҺыЈ¬ЕдҺыһйЕыйЬҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ПөТ»ҢУҶОЖВОЭГжЎЈғЙӮИ(cЁЁ)ЕдҺый_(kЁЎi)йgҫщһй2.90ГЧЈ¬ЯM(jЁ¬n)ЙоЕcЦчуwПаН¬һй7.57ГЧЎЈәуГжЕдҺыЯM(jЁ¬n)Йо3.30ГЧЈ¬й_(kЁЎi)йgЕcЦчуwПаН¬һй5.63ГЧЈ¬№©ЙППВҳЗҪ»НЁУГЎЈ¶юҳЗәуЦГДҫМЭЙПИэҳЗЈ¬МЭйgЯM(jЁ¬n)Фиһй1.92ГЧЈ¬ЦРйgРЭн¬КТЯM(jЁ¬n)Йо4.50ГЧЈ¬З°ЦГЧo(hЁҙ)ҷЪк–(yЁўng)Е_(tЁўi)Ј¬к–(yЁўng)Е_(tЁўi)Ң’1.15ГЧЈ¬ПөНБЛҫ№қ(jiЁҰ)‘c•r(shЁӘ)У^ДҰұнСЭЎўУ–(xЁҙn)Ф’өИ»о„У(dЁ°ng)өДҲц(chЁЈng)ЛщЎЈн”ҢУ0ПөМ§БәЖрЙИЈ¬ЯM(jЁ¬n)Йой_(kЁЎi)йgҫщһй3.57ГЧЈ¬ЦЬҮъУР1.03ГЧҢ’өДЕЬсRАИЈ¬әуГжКЗМЭйgЎЈҳЗйwғИ(nЁЁi)№©·оНБјТЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

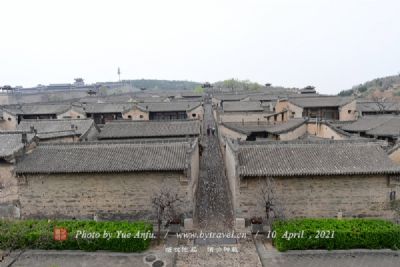

174Ўўсҳс„ЙҪҙеКҜЕdГсХ¬

ЎЎЎЎөШМҺЙоЙҪЦ®ЦРөДГзЧеГсҫУУЙУЪКЬөҪөШРО—lјюөДПЮЦЖЈ¬ТтөШЦЖТЛЈ¬ІЙИЎТ»Р©ЧғНЁөДҙлК©Ј¬шP»Лҝhсҳс„ЙҪҙеөДКҜЕdГсЧЎХ¬ҫНКЗЯ@·ҪГжөДөдРНЎЈЧЎХ¬КЬ»щөШөШРОПЮЦЖЈ¬ТҺ(guЁ©)ДЈәЬРЎЈ¬Хэ·ҝЕcөхД_ҳЗіКвgҪЗФO(shЁЁ)ЦГЈ¬·ҝЗ°өШЖәһйүҫКҜЖцЦюЈ¬РОіЙТ»ӮҖ(gЁЁ)ЧФИ»өДЙИРОЖҪГжЈ¬НҘФәҮъүҰәНіҜйTіК»ЎРОӯh(huЁўn)А@Ј¬іҜйTәНФәғИ(nЁЁi)өДЦчОЭіЙІ»Н¬өДіҜПтІјЦГЎЈХыӮҖ(gЁЁ)НҘФәәНҪЁЦюлSөШРОм`»оІјЦГЈ¬РОіЙБЛШSё»¶шУЦЧФУЙөДҝХйgҪMәПЎЈ ХэОЭГжйҹИэйgЈ¬ХэЦРТ»йgПтғИ(nЁЁi)НЛЯM(jЁ¬n)Ј¬ФЪИлҝЪМҺРОіЙЎ°НМҝЪЎұЎЈҙуйTФЪНМҝЪХэЦРЈ¬ғЙӮИ(cЁЁ)ёчУРТ»ЙИӮИ(cЁЁ)йTЎЈКТғИ(nЁЁi)І»Чц·ЦёфЈ¬РОіЙБч•іөДҝХйgЎЈУЙУЪКТғИ(nЁЁi)ҹo(wЁІ)·ЦёфЈ¬ұнГжҝҙҒн(lЁўi)ҹo(wЁІ)ЛщЦ^МГОЭЎўҢӢКТЎўҸN·ҝЦ®·ЦЈ¬И»¶шҢҚ(shЁӘ)лHЙП№ҰДЬ…^(qЁұ)·ЦКЗ·ЗіЈГчҙ_өДЎЈәНТ»°гЗйӣrПаН¬Ј¬ЦРйgКЗМГОЭЈ¬ЧчһйИХіЈЖрҫУЎўјТғИ(nЁЁi)„ЪЧчЎўРЭПўЎўҪУҙэҝНИЛөДҲц(chЁЈng)ЛщЎЈМГОЭЧуЯ…Т»йgәуІҝ”[·ЕҙІдҒЈ¬ЦРІҝУРТ»»рМБЈ¬З°ІҝТ»°гУГЧчлsОпйgЎЈМГОЭУТЯ…Т»йgЧцҸN·ҝЈ¬ФO(shЁЁ)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

175Ўў„ЪЗfөхД_ҳЗГсҫУ

ЎЎЎЎ„ЪЗfО»УЪУАнҳҝhҢҡЖәаl(xiЁЎng)Мm»Ё¶ҙҙеЈ¬КЗТ»ӮҖ(gЁЁ)№ЕАП¶шГАыҗөДҙеВдЎЈГспL(fЁҘng)јғҳгөД„ЪЗfИЛҢўјТҲ@ТАЦшЯBҫdөДЙҪ„Э(shЁ¬)ҢУҜB¶шҪЁЈ¬ҢўЙҪөДТвПуИЪИлУЪҪЁЦюЦ®ЦРЎЈӯh(huЁўn)РО№°Рl(wЁЁi)өДЙҪуwЈ¬ҫGУНУНөДөҫМпЈ¬Йў°l(fЁЎ)Цшқвәс№ЕпL(fЁҘng)өД„ЪЗfГсҫУ·ЦІјФЪЙҪЖВЙПЈ¬ҢУҢУҜBҜBЈ¬еe(cuЁ°)ВдУРЦВөШІјЦГУЪЙҪуwөДёчӮҖ(gЁЁ)лAМЭҝЙТФЯ_(dЁў)өҪөД·¶ҮъЦ®ЙПЈ¬ҪЁЦюРОПу№ЕҳгЗеРВЈ¬НёЦшТ»·NҪy(tЁҜng)Т»¶ш¶аҳУөДГАЎЈ өхД_ҳЗЕcЙҪуwҪY(jiЁҰ)әПһйИЛӮғ„қіцТ»—lГчҙ_өДҪзҫҖЈ¬Я@—lҫҖИзҙЛХыэRК№ОТӮғ‘СТЙКЗ·с®”(dЁЎng)іхҪy(tЁҜng)Т»ТҺ(guЁ©)„қ¶шіЙЈ¬Л{(lЁўn)МмЎўҫGөШұ»Т»ИәИәЙў°l(fЁЎ)ИЛРФ№вЭxөДГсҫУиӮЗ¶ФЪТ»ЖрЎЈҪЁЦюИәІјҫЦҫoңҗ¶шҫщәвЈ¬“нУРаl(xiЁЎng)НБөДРФёсәНҫ«ЙсЈ¬уw¬F(xiЁӨn)ЦшТтөШЦЖТЛөДІјЦГ·Ҫ·ЁәНӮҗАнҫ«ЙсЎЈ ПтХ¬КЗЖдЦРөДөдРНҙъұнЎЈҪЁЦюТРЙҪ¶шҪЁЈ¬ңpЙЩҪЁФм•r(shЁӘ)НЪНБ·ҪБҝЈ¬Н¬•r(shЁӘ)ТІңpЙЩБЛҢҰ(duЁ¬)ЙҪуwөДЖЖүДЈ¬¶шСШЙҪ„Э(shЁ¬)ЖВ¶И•r(shЁӘ)ҢўҪЁЦюөШЖәёЯ¶ИПа‘Ә(yЁ©ng)МбёЯЈ¬ФЪКТНв„tТФЕ_(tЁўi)лAВ“(liЁўn)ПөЈ¬№ҰДЬЙП·ЦІјәПАнЎЈКЧҢУУГУЪЕЕОЫІўЧчРуИҰЎўјSЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

176ЎўРЎёЙПӘҙеҪӘХ¬

ЎЎЎЎРЎёЙПӘҙеҫаУАнҳҝhіЗ20№«АпЧуУТЈ¬Х¬ЙбЧшұұіҜДПЈ¬–|ОчГжйҹ17.1ГЧЈ¬ДПұұЯM(jЁ¬n)Йо11.8ГЧЈ¬ҙ©¶·КҪИ«ДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ј№ёЯ7.5ГЧЈ¬йЬёЯ3.5ГЧЎЈ ХэОЭФӯһйИэй_(kЁЎi)йgОеЦщЛД№ПҳӢ(gЁ°u)јЬЈ¬ЧсСӯӮчҪy(tЁҜng)НБјТЧеГсҫУІјҫЦЈ¬ЦРйgһйМГОЭЈ¬ғЙҺыһйЗ°»рҙІәуЕPКТөДӮчҪy(tЁҜng)ёсҫЦЎЈәуФЪХ¬ұұӮИ(cЁЁ)јУТ»ЕЕЦщЧғ?yЁӯu)йБщЦщЈ¬ғЙҺы”U(kuЁ°)ҙуІўјУТ»лsОЭЎЈФЩәуҒн(lЁўi)ТтӮчҪy(tЁҜng)ҪЁЦюҹo(wЁІ)·ЁқMЧг¬F(xiЁӨn)УРЙъ»оРиЗуЈ¬ёьФЪХ¬–|ӮИ(cЁЁ)јУҪЁҙuДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҪЁЦюЈ¬УГЧчҸN·ҝЎўІНКТөИЎЈ Ф“Х¬ҹo(wЁІ)НБјТіЈУРөДғЙҺы»тТ»ҺыөхД_ҳЗЈ¬ө«КЗФЪХэОЭОчӮИ(cЁЁ)ҝҝ‘ТұЪТ»ӮИ(cЁЁ)ҪЁУРіЈіц¬F(xiЁӨn)ФЪөхД_ҳЗЗ°·ҪЖрСbп—ЕcХЪУкЧчУГөДЕыйЬНвЧЯАИЈ¬ІўЕдУРҳЗМЭНЁПт¶юҳЗөДҠAҢУЈ¬ЛЖәхөхД_ҳЗТСұ»әҶ(jiЁЈn)»ҜҝsЯM(jЁ¬n)БЛХэОЭЎЈЯ@ҳУөДХ¬ЙбФЪРЎёЙПӘІўІ»ЙЩТҠ(jiЁӨn)Ј¬І»Н¬УЪӮчҪy(tЁҜng)өДІјҫЦҳУКҪЈ¬ЕcЖдЭ^һйЖҪМ№өДөШРОј°ұгАыөДҪ»НЁЛщҺ§Ғн(lЁўi)өД¬F(xiЁӨn)ҙъОпЩ|(zhЁ¬)ОДГчӣ_“фПакP(guЁЎn)ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

177ЎўлpшPҙеЕнХ¬

ЎЎЎЎЕнХ¬О»УЪУАнҳҝhәНЖҪаl(xiЁЎng)лpшPҙеЈ¬УЙУЪлpшPПӘөШ„Э(shЁ¬)ёЯҫюЈ¬йL(zhЁЈng)ЖЪЕcНвҪзИұ·ҰВ“(liЁўn)ПөЈ¬ЦБҪсИФНкХыұЈБфЦшНБјТЧеөД№ЕАПӮчҪy(tЁҜng)Ј¬ГсҫУТІҙу¶јұЈіЦФӯУРҪЁЦюҳУКҪЎЈҙеЙбІўҹo(wЁІ)Ҫy(tЁҜng)Т»іҜПтЈ¬¶аТАЙҪЯ…ПӘБч¶шҪЁЎЈлpшPПӘөДГсҫУЭ^ЙЩУГөхД_ҳЗЈ¬Ц»УРҙу‘фІЕҪЁөхД_ҳЗЈ¬ЦчТӘКЗТт?yЁӨn)йЯ@АпҪУҪьЙҪн”Ј¬өШ„Э(shЁ¬)Э^ЖҪМ№ЎЈЕнХ¬КЗЙЩ”ө(shЁҙ)УРөхД_ҳЗөДЈ¬ХэОЭһйИэй_(kЁЎi)йgЈ¬ЕЕјЬҫщһйОеЦщЛД№Пҙ©¶·КҪҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬–|Я…ҪЁУРөхД_ҳЗЈ¬–|ОчГжйҹ18.2ГЧЈ¬ДПұұЯM(jЁ¬n)Йо13.7ГЧЈ¬ј№ёЯ7.65ГЧЈ¬йЬёЯ3.3ГЧЎЈйЬөНҙ°РЎЈ¬ЛҪГЬРФҸҠ(qiЁўng)ЎЈХэОЭЦРйgһйМГОЭЈ¬МГОЭәуһйлsОЭЈ¬лsОЭәу·ҪПтНвН»іцЈ¬ғЙӮИ(cЁЁ)йgһйЎ°ИЛйgЎұЈ¬З°»рҙІәуЕPКТЈ¬дҒДҫөШ°еЈ¬ЧуЯ…һййL(zhЁЈng)ХЯҫУЧЎЎЈјУҪЁөДөхД_ҳЗЈ¬МфіцІҝ·ЦЙПһйй|йwПВрB(yЁЈng)ЙьҝЪЈ¬ҝҝұұһйФо·ҝЕcлsОЭЎЈЦөөГТ»МбөДКЗЈ¬ПсЯ@ҳУҢўЙьҝЪО№рB(yЁЈng)УЪөхД_ҳЗПВөДАэЧУІўІ»¶аТҠ(jiЁӨn)Ј¬НБјТИЛ¶аҢўЙьРуЕcҺъЛщҶОӘҡ(dЁІ)іцҒн(lЁўi)ТФЗуРl(wЁЁi)ЙъЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

178ЎўК®°ЛһіВйХ¬

ЎЎЎЎјӘКЧөДК®°ЛһіЧшВдФЪәЈ°О600Ў«700ГЧөДёЯЙҪЙПЈ¬КЗТ»ӮҖ(gЁЁ)ГзЧеҫЫҫУөДҙеВдЎЈҙеғИ(nЁЁi)ГсҫУИ«УЙНБҙuЖцЦю¶шіЙЎЈК®°ЛһіөДНБҙu·ЗіЈҲФ(jiЁЎn)№МЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)ҫГДНУГЈ¬пL(fЁҘng)ҙөУкБЬ¶ш°ЩДкІ»ө№ЎЈ®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШЦЖҙuөДГШФEФЪУЪЈ¬ЦЖҙuөДДаНБ¶јКЗёЯЙҪҡвәтПВРОіЙөДрӨНБЈ¬ІўЗТҪюЕЭФЪөҫМпАпЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)Я^(guЁ°)Т»¶О•r(shЁӘ)йgәуФЩДлүәЎўБАёЙЦЖіЙЎЈТтҙЛК®°ЛһіөДНБҙuІЕИзҙЛҲФ(jiЁЎn)№МЈ¬ЙхЦБҝЙТФЕcёЈҪЁөДә»НБүҰПажЗГАЎЈГсҫУКЗДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ОЭјЬәНЖХНЁГзЧеГсҫУӣ](mЁҰi)УРІо„eЈ¬·ҝОЭй_(kЁЎi)йgЯM(jЁ¬n)ЙоёсҫЦТІЕcТ»°гГзЧеГсҫУПаЛЖЎЈЯ@Апҡвәтқсқҷ(rЁҙn)ңШәНЈ¬әсјs40АеГЧөДНБҙuұЈңШЎўёфҹбЗТОьқсЈ¬ЛщТФ·ҝОЭ¶¬ЕҜПДӣцЈ¬ҫУЧЎКжЯmЎЈ ҙеЦРУРТ»ЧщУР°ЩДкҡvК·өДВйРХГсҫУЈ¬ОЭЙнЖцЦюФЪКҜ»щЙПЈ¬УЙНБҙuЖцЦюНвҮъЈ¬ОЭғИ(nЁЁi)УЙДҫ°е·ЦёфЎЈЖҪГжКЗөдРНөДГзЧеГсҫУЎ°LЎұРОІјҫЦЈ¬ЦчОЭЛДй_(kЁЎi)йgЈ¬ОЭјЬОеЦщ°Л№ПЎЈЕcТ»°гГзҫУІ»Н¬өДКЗМГОЭУРғЙй_(kЁЎi)йgЈ¬ХэЦРУРЦщЈ¬ғЙЕФҺы·ҝТІЕcТ»°гГзҫУІ»Т»ҳУЈ¬УГДҫ°е·ЦёфЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

179ЎўҲF(tuЁўn)ҪY(jiЁҰ)ҙе·в»рФәВд

ЎЎЎЎФЪјӘКЧКРсRҫ®Ыкаl(xiЁЎng)НЁНщҲF(tuЁўn)ҪY(jiЁҰ)ҙеөД№«В·Я…Ј¬УРТ»МҺұЈБфЭ^әГөД·в»рФәВдЎЈ“ю(jЁҙ)®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШАПИЛЦvКцЈ¬Я@ЧщХ¬ФәҪЁіЙУЪЗеіҜД©ДкЎЈЦчФәВдЯm‘Ә(yЁ©ng)өШРОЈ¬·ЦһйЛДЯM(jЁ¬n)ФәВдЈ¬іКЕ_(tЁўi)өШІјҫЦЈ¬ҢУҢУМ§ёЯЎЈөЪТ»ЯM(jЁ¬n)ФәВдЧуУТғЙӮИ(cЁЁ)Ммҫ®Ј¬Я^(guЁ°)ИҘУГЧчсR·ҝЈ¬ЦРйgЖрөҪйTҸdөДЧчУГЎЈөЪ¶юЯM(jЁ¬n)ВФЧчМ§ёЯЈ¬–|ОчғЙӮИ(cЁЁ)КЗҺы·ҝЈ¬УГЧчҫУЧЎЎЈөЪИэЯM(jЁ¬n)һйЦчТӘМмҫ®Ј¬Ммҫ®ғЙӮИ(cЁЁ)·ЦғЙВ·Е_(tЁўi)лAЎЈөЪЛДЯM(jЁ¬n)ФәВдУРЭ^ҙуМ§ёЯЈ¬ЦРйgУГЧчМГОЭЈ¬ғЙӮИ(cЁЁ)КЗЦчТӘҫУЧЎ·ҝйgЈ¬№©йL(zhЁЈng)Э…К№УГЈ¬ТФЧуһйЧрЎЈЛДЯM(jЁ¬n)ФәВдЦРЭSҢҰ(duЁ¬)·QЈ¬ҝХйgУРКХУР·ЕЈ¬ЦрҢУМ§ёЯЈ¬РОіЙйL(zhЁЈng)УЧУРРтөДҳOҫЯӮҗАнёРөДӮчҪy(tЁҜng)МШЙ«ҝХйgөДФәВдуwПөЎЈЯ@ЧщХ¬ФәКЗ®”(dЁЎng)?shЁҙ)Шһй”?shЁҙ)І»¶аөДТ»ЧщөдРН·в»рФәВдЈ¬¬F(xiЁӨn)ФЪТСІ»ЧчҫУЧЎК№УГЈ¬ҙеГсЧвУГЛьЧчЕR•r(shЁӘ)№ӨҲц(chЁЈng)ЎЈ·ҝОЭҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ИФИ»ұЈБфНкәГЈ¬ө«УЙУЪДкҙъҫГЯh(yuЁЈn)Ј¬УРФS¶аөШ·ҪТСҪӣ(jЁ©ng)“pүДЈ¬РиТӘЯM(jЁ¬n)РРұЈЧo(hЁҙ)ҫSРЮЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

180ЎўҲF(tuЁўn)ҪY(jiЁҰ)ҙеКҜХ¬

ЎЎЎЎКҜРХРЎХ¬ФәКЗТ»ЧщөдРНөДГзЧеГсҫУЈ¬О»УЪјӘКЧКРсRҫ®Ыкаl(xiЁЎng)ҲF(tuЁўn)ҪY(jiЁҰ)ҙеЈЁФӯГыЫКНУҙеЈ©ЎЈХ¬ФәЖҪГжіКЎ°LЎұРОІјЦГЈ¬ДҫОЭјЬЈ¬Ж¬КҜОЭ»щЈ¬ДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Дҫ°еҮъәПЈ¬ТРЙнУЪЙҪЖВЙПЈ¬ғЙЯM(jЁ¬n)Иэй_(kЁЎi)йgЈ¬ОеЦщ°Л№ПОЭјЬЎЈЧуУТғЙй_(kЁЎi)йg·Ц„eУЙДҫ°еёфй_(kЁЎi)Ј¬Я@ТСЕcӮчҪy(tЁҜng)ГзҫУй_(kЁЎi)·ЕөДБ•(xЁӘ)‘TІ»Н¬Ј¬іэЧуУТй_(kЁЎi)йgёчУРТ»йgЕPКТЦ®НвЈ¬МГОЭәуТІұЩУРТ»йgЕPКТЈ¬Иэй_(kЁЎi)йg·Ц„eҫУЧЎОЭЦчөДИэӮҖ(gЁЁ)ғәЧУЎЈҺы·ҝУЙДПНщұұКЗёёДёҢӢКТЎўҸN·ҝТФј°Т»йgРЎРЎөДДҫЧч·»Ј¬ёёУHЖҪ•r(shЁӘ)ҫНФЪЯ@АпЙъ»оЖрҫУЈ¬ЯҖЧцТ»Р©ҫSіЦЙъУӢ(jЁ¬)өДКЦ№Ө»оЎЈҸN·ҝІ»ФЩ·ЕФЪ»рМБОЭғИ(nЁЁi)Ј¬¶шЮD(zhuЁЈn)ТЖөҪҺы·ҝЈ¬ҝЙТҠ(jiЁӨn)ГзЧеИЛӮчҪy(tЁҜng)Йъ»о·ҪКҪХэ°l(fЁЎ)ЙъЦшЮD(zhuЁЈn)ЧғЎЈКВҢҚ(shЁӘ)ЙПЈ¬Я@Т»јТИЛлmИ»ҫУЧЎФЪТ»ЖрЈ¬…sТСҪӣ(jЁ©ng)КЗИэӮҖ(gЁЁ)ғәЧУ·ЦјТЧцпҲБЛЎЈұИЭ^УРИӨөДКЗЈ¬Я@ЧщХ¬ЧУіэБЛХэ·ҝЎўҺы·ҝЦ®НвЈ¬ЯҖ°ьАЁТ»ӮҖ(gЁЁ)РЎйTҳЗЈ¬КЗЯM(jЁ¬n)ИлХ¬ФәөДұШҪӣ(jЁ©ng)Ц®В·Ј¬ЖҪ•r(shЁӘ)УжѷЕлsОпөДУГНҫЈ¬ЯҖһйҪӣ(jЁ©ng)Я^(guЁ°)ҙЛМҺөДИЛМṩіЛӣцұЬКоЎўХЪпL(fЁҘng)“хУкөДҲц(chЁЈng)ЛщЈ¬лSЦ®іЙһйҙеЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]