ĮB┼d╩ą┬├ė╬Š░³cĮķĮB

šŃĮŁ╩Ī įĮ│Ūģ^(q©▒) ┐┬ś“ģ^(q©▒) ßėų▌╩ą ╔Žė▌ģ^(q©▒) ą┬▓²┐h ųT¶▀╩ą ĮB┼d╩ą╬─╬’╣┼█E ĮB┼d╩ą╝t╔½┬├ė╬ ĮB┼d╩ą├¹╚╦╣╩Šė ĮB┼d╩ą▓®╬’^ 4AŠ░ģ^(q©▒) ĮB┼d╩ą╩«┤¾Š░³c ĮB┼d╩ą╩«┤¾├Ō┘MŠ░³c ╚½▓┐ ĮB┼d╩ą╠ž«a(ch©Żn) ĮB┼d╩ą├└╩│ ĮB┼d╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ĮB┼d╩ą├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

321Īóą┬▓²┤¾▒»į║

ĪĪĪĪ┤¾▒»į║Ż©ė^ę¶ķwŻ®Į©ūį1998─ĻŻ¼1999─ĻĖµ┐óĪŻė╔┤¾▒»ķwĪó╚A▓ž╩└ĮńĪó├„ą─śŪĪóūµÄ¤╠├Īó─ŅĘ╠├ĮM│╔ĪŻų„ĄŅ┤¾▒»ķwŻ¼Į©ų■╬ĪČļŠ½├└Ż¼Ųõįņą═¾w¼F(xi©żn)┴╦ė^ę¶Ūfć└ųąÄ¦ąŃÜŌŻ¼ėHŪąųą╠NĘĆ(w©¦n)ųžŻ¼▀_ĄĮŪfć└┼c╔·äėĄ─║═ųCŻ¼║Ļéź┼cŠ½Ū╔Ą─Įy(t©»ng)ę╗ĪŻČ■īė╬Õķ_ķgŻ¼═©├µīÆ18.87├ūŻ¼═©▀M╔Ņ16.83├ūŻ¼Ė▀20.84├ūŻ¼Į©ų■├µĘe961ŲĮĘĮ├ūĪŻŽ┬īėĄŅųą╣®ĘŅūįį┌ė^궎±Ż¼┴óė┌Ė▓╔Åū∙ų«╔ŽŻ¼Ė▀7.5├ūŻ╗╔Žīė╣®ĘŅŪ¦╩ųŪ¦č█ė^ę¶╝░Ųõ32æ¬(y©®ng)╔ĒŽ±ĪŻŪ¦╩ųė^궯¼īŹ×ķ42╩ųŻ¼ųąčļā╔╩ų║ŽšŲų┬ęŌŻ¼ŲõėÓ40╩ųĖ„ł╠(zh©¬)ę╗Ę©Ų„Ż¼╩ųą─└Lę╗č█Ż¼├┐╩ųō■(j©┤)šfėą25ĘN╣”ė├Ż¼║ŽŪ¦╩ųŪ¦č█Ż¼įóčįė^╩└ę¶▒»įĖ║Ļ╔ŅŻ¼Įė╬’└¹╔·Ż¼ļSÖCæ¬(y©®ng)ė^Ż¼ÜvüĒ×ķ╔Ų─ąą┼┼«╦∙Ž▓É█ĪŻ┤¾▒»ķwŪ░─Ž╩ūėąĪ░╚A▓ž╩└ĮńĪ▒Ż¼╣®┼■▒Rė^궯¼╦─▒┌čbńRŻ¼─▄ė││÷¤oĖFĘŽ±Ż¼│╔╚²Ū¦ųTĘ╩└ĮńĪŻ╚A▓ž╩└ĮńŻ¼ķ_äō(chu©żng)ė┌╠Ų┤·Ė▀╔«Ę©▓žŻ©634Ī¬712Ż®Ż¼Ė∙ō■(j©┤)ĪČ╚Ać└Įø(j©®ng)&#ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

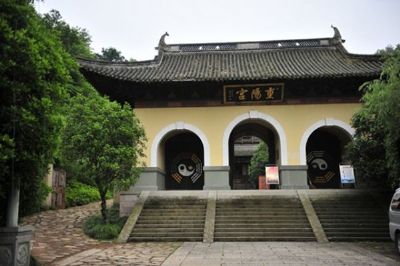

322ĪóĮB┼dą┬▓²ųžĻ¢īm AAA

ĪĪĪĪųžĻ¢īmŠÓą┬▓²│Ū╬„20╣½└’Ż¼Ąž╠Ä┤®Är╩«Š┼ĘÕ’L(f©źng)Š░├¹ä┘ģ^(q©▒)Ż¼╔Ņ▓žė┌╔ĮÄnŁh(hu©ón)▒¦Īó▒╠╦«┴„õ┐Ą─╣ų±╣╚ųąŻ¼╦ž×ķšŃ¢|ų«Ą└Į╠ä┘ĄžĪŻ▀@ę╗ĦŻ¼┴∙│»ėąĖ▀Ą└Ė║ķĪóŅÖÜgĪó╬║▓«Ļ¢Īó±ę▓«ė±ĪóįS▀~Īó═§¶╦ų«Īóųxņ`▀\Ēw╗▐Ś½ė╬Ż¼╩ó╠ŲėąĖ▀Ą└╦Š±R│ąĄØĪóģŪ¾▐Īó└Ņ░ūŪ¾Ž╔ļ[ę▌ĪŻĄ└Į╠ęį╔Ž×ķĻ¢Ż¼Ž┬×ķĻÄŻ¼ŪÕ×ķĻ¢Ż¼Øß×ķĻÄŻ¼Ī░╔ŽĪ▒ĪóĪ░ŪÕĪ▒ĮįĻ¢Ż¼╣╩ų^Ī░ųžĻ¢Ī▒ĪŻ╠ŲĪżķ_į¬Ż©713ŻŁ741Ż®│§Ż¼╔ŽŪÕ┼╔Ą┌╩«Č■┤·é„╚╦Īó╬ęć°ų°├¹Ą└Į╠īW(xu©”)š▀ģŪ¾▐į°ĮY(ji©”)ųžĻ¢▓▌Å]ė┌╣ų±╣╚ųąŻ¼▓ó║═╔ŽŪÕ┼╔Ą┌╩«╬Õ┤·é„╚╦ĪóįŖŽ╔└Ņ░ūįŖŠŲŽÓ│ĻŻ¼╣▓═¼Ś½ļ[ĪŻ▒╗Ą└Į╠ĘŅ×ķĄ┌╩«Č┤╠ņŻ¼ę“ŲõĄžī┘Ģ■╗³╔Į├}Ż¼▒╗├³ų«×ķĢ■╗³╔ĮČ┤ĪŻķ_į¬Š┼─ĻŻ¼╔ŽŪÕ┼╔Ą┌╩«Č■┤·ū┌Ĥ╦Š±R│ąĄØĘŅš┘ĢxŠ®Ż¼═„Ą└╠ĮįLģŪ¾▐Ż¼ų┴┤╦ŅD╔·╗┌ęŌŻ¼┴¶Ž┬╗┌╔ĮĪó╗┌ś“▀z█EŻ¼ęÓ▒╗Ą└Į╠ĘŅ×ķĄ┌┴∙╩«ĖŻĄžĪŻė╔ė┌Üqį┬£µ╔ŻŻ¼ųžĻ¢▓▌Å]įńęčõ╬ø]╗─╚RŻ¼╣┼ų«Ą└ė^ęÓāA█▌¤o┤µĪŻą┬╩└╝o│§Ż¼×ķ═┌Š“║═é„│ąĄ└Į╠╬─ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

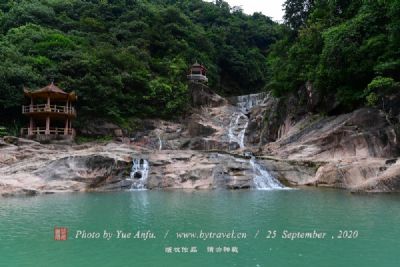

323Ī󚵊²ĄŅ

ĪĪĪĪšµŠ²ĄŅ├„ĢrĘQ╩»šµ╚╦ÅRŻ¼╬╗ė┌╬ųų▐╔Įų«Ļ¢Ż¼Ū░┼R├„║■ĪŻņļ┐╣Į├¹īóū┌Ø╔ĪŻŪÕ╣ŌŠw╚²╩«─ĻŻ©1904Ż®ŠĶ┘YųžĮ©Ż¼║─┘Y╚²╚fėÓĮŻ¼Üv╦──Ļ┐ó╣żŻ¼ĄŅ╠├╬Õ╩«ėÓķ║Ż¼śŗ(g©░u)ų■Š½ų┬Ż¼ÜŌČ╚╗ų║ĻŻ¼╩Ūę╗ū∙ĘĄ└║Ž╚ÓĄ─ÅRėŅĮ©ų■ĪŻĮ³Äū─ĻŻ¼ī”šµŠ²ĄŅā╚(n©©i)Ą─æ“┼_ĪóųąĄŅĄ╚į┌įŁėąĄ─╗∙ĄA(ch©│)╔Ž▀Mąą┴╦ą▐Å═(f©┤)Ż¼ėųĮ©│╔┴∙╩«╝ūūėĄŅĪóžö╔±ĄŅĪóŪ¦ĘĄŅĪóĘ“╚╦ĄŅĪóė^궥ŅŻ¼Ė³╝ėžSĖ╗┴╦šµŠ²ĄŅĄ─ā╚(n©©i)║ŁĪŻĄŅā╚(n©©i)ėą│Ó├µć└ŅüĄ─šµŠ²╩»Ž±Ż¼├┐─Ļ▐r(n©«ng)Üv╩«į┬╩«╬Õ┼eąąÅRĢ■ĪŻī├Ģr├±ķg╬─╦ćĪóĢ■░ÓĪóŖ╩╔±ĪóŲņĪó┼┌Īóāxš╠Īó▓╝²łĪó╬Ķ¬{Īó╠¦ķwĪóĘŁ┤¼Īó╩«Ę¼Īó╣─═żĪó╗žŅ^░▌Īó╔ÅūėąąĪó╚²╩«┴∙ąąĪóĖ▀▄EĪóĘĮŲņĄ╚æ¬(y©®ng)ėą▒MėąŻ¼¤ß¶[ĘŪĘ▓ĪŻėŁ╔±┘ÉĢ■├┐╬Õ─Ļę╗┤¾┘ÉŻ¼ÓÅ┐h╠ņ┼_ĪóĘŅ╗»Īó┴xקę▓ėąĪ░Ģ■░ÓĪ▒Ū░üĒģó╝ėŻ¼┼cĢ■š▀│Ż▀_öĄ(sh©┤)╚f╚╦Ż¼×ķšŃ¢|║▒ęŖĪŻ┤¾ĄŅŻ║šµŠ²ĄŅÜvĮø(j©®ng)£µ╔ŻŻ¼▒Ż┤µūŅ×ķ═Ļ║├Ą─┤¾ĄŅ×ķ’L(f©źng)╗╔Į╩ĮŻ¼├µķ¤╚²ķgŻ¼▀M╔Ņ╚²ķgĪŻŪ░ķ▄ėąę╗ī”╬„┐ė╩»æꥱĄ─¾┤²ł╩»ūĪŻ¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

324Īóą┬┤¾ą█īÜĄŅ

ĪĪĪĪą┬┤¾ą█īÜĄŅŻ¼╩ŪįŁ╦┬į║ĘĮš╔╬“Ą└║═ŽŃĖ█³SĖ∙ŽķŠė╩┐╣▓═¼░l(f©Ī)ŲĮ©įņŻ¼ė┌1994─Ļ═Ļ╣żĪŻ┤¾ĄŅū°▒▒│»─ŽŻ¼Ų▀ķ_ķgŻ¼├µīÆ29.7├ūŻ¼▀M╔Ņ19.8├ūŻ¼Ė▀23.32├ūŻ¼┐éĮ©ų■├µĘe785ŲĮĘĮ├ūĪŻ╗ņ─²═┴Ę┬─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻųžķ▄ą¬╔ĮĒöŻ¼²ł╬Ūš²╝╣Ż¼ųąų├īÜńRĪŻ╦─├µ╗ž└╚Ż¼╬„┐ė╩»ć·Ö┌ĪŻ╗ų║Ļēč¹ÉŻ¼ÜŌä▌▓╗Ę▓Ż¼×ķ╦┬į║ūŅ┤¾Ą─ĘĄŅĪŻĄŅā╚(n©©i)Šėųą╣®ĘŅ╚²╩└ĘŻ¼ĒÜÅøū∙Ė▀1.9├ūŻ¼ĘŽ±ū°╔Å┼_ų«╔ŽŻ©┼_Ė▀2.2├ūŻ®Ż¼Ę╔ĒĖ▀5├ūŻ¼ĮY(ji©”)§╩§├ū°Ż¼ū„ČUČ©ėĪŻ¼ųą×ķßīÕ╚─▓─ßĘŻ¼ųą═┴µČŲ┼╩└ĮńĮ╠ų„Ż¼Š╚Č╚¤oöĄ(sh©┤)▒Ŗ╔·Ż╗¢|é╚(c©©)×ķ╦ÄĤ┴┴¦╣Ō╚ńüĒŻ¼¢|ĘĮā¶═┴┴┴¦╩└ĮńĮ╠ų„Ż╗╬„é╚(c©©)░óÅø═ėĘŻ¼╬„ĘĮśOśĘ╩└ĮńĮ╠ų„ĪŻ▒│├µėąŪ¦╩ųė^ę¶┴óŽ±ĪŻā╔é╚(c©©)ÅłÆņė^ę¶84Ī░┤¾▒»Ę©ŽÓĪ▒╗»╔ĒłDĪŻĄŅā╚(n©©i)╬ÕĖ▒ķ║┬ō(li©ón)Ż¼Š∙│÷ūį├¹╝ę╩ų╣PŻ¼╚ń│╠╦╝▀hŻ¼╔Ž║Ż├„ĢDʩĤĪó╚ķ╔ĮĮ¬¢|╩µĄ╚ĪŻŲõųąę╗┬ō(li©ón)Ė▀10ČÓ├ūŻ¼×ķĮB┼d╩ąūŅķLĄ─ķ║┬ō(li©ón)Ż¼╬“Ą└ū½┬ō(li©ón)Ż¼§U┘téÉŠ┤Ģ°ĪŻĪ░┤¾ą█īÜĄŅĪŁĪŁ[įö╝Ü]

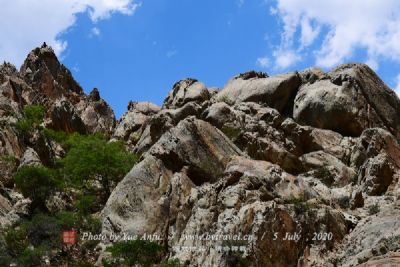

325Īóųx╣½Ą└

ĪĪĪĪį┌ą┬▓²┐hŠ│ā╚(n©©i)Ż¼ėąę╗ŚlįńŽ╚×ķ─Ž│»įŖ╚╦ųxņ`▀Bķ_═žĄ─╣┼¾AĄ└--║¾╚╦ĘQ×ķųx╣½Ą└Ż¼╦³¼F(xi©żn)Į±×ķ░╬├®µé(zh©©n)Ą─╠ęį┤┤ÕŻ¼┤®įĮ╠ņ└čĄĮ▀_ĻP(gu©Īn)ŅI(l©½ng)Ņ^ĪŻį┌▀@┬■┬■Ą─╣┼¾AĄ└╔ŽŻ¼ėąįSČÓŪ¦╣┼Ą─▀z█EŻ¼╚ń╠ņ└č╦┬▀zųĘŻ¼╠ņ└č╔ĮŻ©╦┬Ż®╩Ę┴ŽėøųŠÜł▒«║═äė╚╦Ą─é„šfŻ©╣╩╩┬Ż®Ż║äó╚Ņė÷Ž╔äóķTē]Ż¼╠ŲĄ└╩┐╦Š±R│ąśEė╔įt│÷╔Įų┴░Óų±ę╗╩»ś“Ģr╔Ņ×ķ║¾╗┌Č°Ž┬±Rų╣▓ĮŻ¼Å─┤╦║¾╚╦ĘQįōś“×ķ┬õ±Rś“Ż©╦Š±R╗┌ś“Ż®ĪŻųxņ`▀Bķ_╔Įł÷┬Ęū„įŖį╗Ż║Ļį═Čž▀ųą╦▐Ż¼├„ĄŪ╠ņ└čß»Ż¼Ė▀Ė▀╚╦įŲ─▐Ż¼▀ĆŲ┌─Ū┐╔īżĪŻĖ³╩Ū└Ņ-ė╬Ą─╚ź╠Ä║═Üv┤·įSČÓ╬─╚╦─½┐═ę„įŖū„į~Ą─╠ęį┤Ž╔Š│Ż¼╦¹éā?y©Łu)ķ║¾╚╦┴¶Ž┬┴╦įSįSČÓé„╩└ų«ū„ĪŻ▀@╩╣Ą├╠ņ└č╔ĮĖ³│╔×ķ╚╦éāč÷─ĮŽ“═∙Ą─ĄžĘĮĪŻĪ░╠ņ└č▀B╠ņŽ“╠ņÖMŻ¼ä▌░╬╬Õį└č┌│Ó│ŪŻ¼╠ņ┼_╦─╚f░╦Ū¦š╔Ż¼ī”┤╦ė¹Ą╣¢|─ŽāAĪŻĪ▒└Ņ░ū▀@╩ū├¹įŖĖĶĒ×┴╦╠ņ└č╔ĮĄ─ÖM┐šÜŌä▌ĪŻ╠ņ└č╔Į╩Ūą┬╩Ūę╗ęžų«ų„╔ĮĪŻį┌┐h¢|─Žć·30╣½└’Ż¼ė╔ō▄įŲ╝ŌĪó╝Ü╝ŌĪó┤¾╝ŌĄ╚╚║╔ĮĮM│╔ĪŻī┘Ą└ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

326Īó╬Õ░┘┴_ØhČ┤

ĪĪĪĪĪ░┴_ØhČ┤Ī▒╚²ūų×ķĮė╣Ž╚╔·╦∙Ņ}ĪŻ▀@╩Ūę╗éĆ╠ņ╚╗Ą─╔ĮČ┤Ż¼ę“Č┤┐┌╔Įč┬║▄Ž±ę╗ų╗┼Pų°Ą─└Ž╗óĄ├├¹ĮąĪ░¾┤╗óČ┤Ī▒ĪŻ×ķ┴╦└^│ą║═║ļōPą┬▓²┤¾Ę╦┬Ą─╩»┐▀╦ćąg(sh©┤)Ż¼īó▀@éĆ╠ņ╚╗Ą─Č┤┐▀▀Mąą┴╦╝ė╣żĪóöUš╣Ż¼ę└ō■(j©┤)Ąžä▌śŗ(g©░u)Į©┴╦1.1├ūų┴1.3├ū▓╗Ą╚Ą─╬Õ░┘┴_ØhŻ¼¼F(xi©żn)ĘQĪ░┴_ØhČ┤Ī▒ĪŻ┴_ØhČ┤ā╚(n©©i)ėą╬Õ░┘┴_Øh╝ė╔ŽĄ╬╦«ė^ę¶Īó╔Ų▓┼═»ūėĪó²ł┼«Īó╬“Ą└ʩĤŻ¼ę╗╣▓504ū╦▄Ž±Ż¼╚ĪūįĘĮø(j©®ng)╬Õ░┘┴_Øh░▌ė^궥─Ąõ╣╩Ż¼▒Ē▀_Ą─ų„Ņ}╩ŪŽķ║═ĪóŲĮĄ╚Īó├±ų„Īóūįė╔ĪŻ╬Õ░┘┴_ØhŲõ╔±ą╬┐õÅłČ°ė──¼Ż¼┘xėĶäėĖą║═ūā╗»Ż¼▓╗╣▄╚╦╬’╩ųä▌Īóč█╔±Īóę┬ų°ĪóĄ└Š▀Ż¼¤o▓╗Š½╝Ü▒ŲšµŻ¼▓╗į┘╩Ūš²Į¾╬Żū°Ą─┤¶░Õą╬Ž¾Ż¼ę▓▓╗╩ŪĖ▀Ė▀į┌╔ŽĪó▓╗┐╔╝┤Į³Ą─Ūfć└īÜŽÓŻ¼Č°│╔×ķ┐╔ėH┐╔É█Īó┐╔Į³┐╔Š┤Ą─Ę▓╚╦╩└ŽÓ┴╦Ż¼ūī╚╦ĖąėX║├Ž¾╩Ū├µī”šµīŹĄ─Īó╗Ņ╔·╔·Ą─╚╦ĪŻČ┤ā╚(n©©i)▀Ćėą┤¾Ę╦┬įŁĘĮš╔╬“Ą└Ą─╦▄Ž±ĪŻ╬“Ą└ʩĤ│÷╔·ė┌1920─ĻŻ¼14Üq¦ę└ĘķTŻ¼▓®ė[ßīĄõŻ¼Š½═©ĘĘ©Ż¼ČÓ┤╬ĄĮć°ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

327Īóą┬▓²╠ņĀTŽ╔Š│Š░ģ^(q©▒) AAA

ĪĪĪĪ╩Ūą┬▓²┐hĄ─ę╗éĆą┬Š░³cŻ¼į┌╩«└’ØōŽ¬Ą─╠ņĀTÄX─_Ż¼ļx┐h│Ū7╣½└’ĪŻ1998─Ļ9į┬┐ó╣żŻ¼ą┬▓²┐hŃy│ŪĘ┐Ąž«a(ch©Żn)╣½╦Ššžķ_╬ę┐hŲ¾śI(y©©)▐k┬├ė╬Ą─Ž╚║ėŻ¼į┌╠ņĀTÄX─_Ą─“Ų“ņŅ^╔Į║═ąó╠ņ²ł╔ĮĄ─Ź{╣╚╔ŽŻ¼Į©įņ┴╦ķL73├ūŻ¼Ė▀26├ūĄ─╦«Äņ┤¾ē╬Ż¼īó╔ĮØŠąĪŽ¬ų«╦«ģR│╔┴╦ę╗éĆ║■▓┤Ī¬╠ņĀT║■ĪŻ╠ņĀT║■╝»ėĻ├µĘe32╚fŲĮĘĮ╣½└’Ż¼ąŅ╦«┴┐▀_305╚f┴óĘĮŻ¼║■ķL3╣½└’ų«ČÓŻ¼ĢrīÆĢršŁŻ¼īÆų┴Äū░┘├ūŻ¼šŁų┴Äū├ūŻ¼ÅØÅØŪ·Ū·Ż¼Ž“ė─╣╚čė╔ņŻ¼║■╦«ŪÕ╝āŻ¼▒╠▓©╩Äč·ĪŻ│╦²ł┤¼Īó┐ņ═¦Ż¼ė╬┐═┐╔’¢ė[╣┼śŃĄ─ļŖšŠ║═ą█韥─┤¾ē╬Ż¼ą└┘pčž║■’L(f©źng)╣ŌĪŻ▀@└’╔Į▓╗Ė▀Ż¼īėīė»B»BŻ¼Õe┬õėąų┬Ż╗śõ├»╩óŻ¼Ė▀Ė▀Ą═Ą═Ż¼┴ųزĻćĻćĪŻśõ┴ųųąĢrČ°├░│÷ę╗Ų¼╩»┴ųŻ¼Š■Ū═ŹśÄV╣ųśėŻ╗ĢrČ°╠Į│÷ę╗ĪóČ■ūŠ▐ÄrŻ¼╦Ų╔±╦Ų½FŻ¼ŠS╝åŠSążŻ¼┴Ņ╚╦ĮąĮ^ĪŻ╠ņĀT║■ė╬ė[ģ^(q©▒)Ą─£\╦«×│▀Ćėą┤╣ß×ģ^(q©▒)Īó¤²┐Šģ^(q©▒)Ą╚ę╗ą®ģó┼cąįĒŚ─┐Ż¼’L(f©źng)╬ȬÜ╠žĪŻ┤╦═ŌŻ¼ę╗ą®╔ĮķgĄ═Ų┬╠Ä▀ĆĮ©ėą10ČÓķgŠ½Ū╔┴ߣćĪŁĪŁ[įö╝Ü]

328Īó╩«└’ØōŽ¬Š░ģ^(q©▒)

ĪĪĪĪŠÓ┐h│Ū╬„5╣½└’ĪŻ╚½Š│10ČÓ╚A└’Ż¼Š░ģ^(q©▒)ęįūį╚╗Š░ė^×ķų„Ż¼Łh(hu©ón)Š│ė─č┼Ż¼ØŠ┴„’w×aŻ¼╣ų╩»┴ų┴óŻ¼╚┌ĘÕĪó╣╚ĪóČ┤ĪóŲ┘ĪóÄrĪó║■Ą╚Š░ų┬ĪŻØōŽ¬Ż¼įŁ├¹Ū░Ž¬Ż¼į┤│÷±R░░╔ĮŻ¼Įø(j©®ng)ŚŅ┐ėĪóį¬ß«ų┴╚²Ž¬║Ž┴„╝{╚ļą┬▓²ĮŁĪŻØōŽ¬ę╗ĦŻ¼į¬ß«ų┴ČĪ┤Õę╗Č╬’L(f©źng)Š░ūŅ╝čŻ¼Ž¬╦«Øō╚ļ└┌╩»ų«Ž┬Ż¼į┌┐pŽČųą▒╝ė┐Ż¼ę╗×®Š▐╩»Ż¼ā╔▒┌æęč┬Ż¼’L(f©źng)┬Ģ╦«┬ĢŻ¼┘Ļ╚╗╣▓°QĪŻčž░Č╩»Š░ąŪ┴_ŲÕ▓╝Ż¼Š│ĮńŲµ╗├Ż¼╚┌ĘÕĪó╣╚ĪóČ┤ĪóŲ┘ė┌ę╗¾wŻ¼ę░╚ż╠ņ│╔ĪŻĖ³ėąĪ░╚f╦╔╠ņĀTĪ▒ĪóĪ░Ų▀▒P┐ėĪ▒ĪóĪ░Ų┴’L(f©źng)ÄrĪ▒ĪóĪ░├µ▒┌ÄrĪ▒ĪóĪ░ė±═├ÄrĪ▒ĪóĪ░Š┼²ö╔Ž░ČĪ▒ĪóĪ░žéžł┬Āę¶Ī▒ĪóĪ░±ś±ä▒│║’Ī▒Ą╚čž═ŠŠ░ė^Ż¼Š∙╩Ū╦«╩»Į╗æ(zh©żn)Ą─├¼Č▄Įy(t©»ng)ę╗¾wŻ¼ūī╚╦ć@×ķė^ų╣ĪŻų„ꬊ░³cĮķĮBŻ║į┌Ī░ė±═├ÄrĪ▒║═Ī░╚║²ö│÷║ŻĪ▒ā╔Ärķg╣½┬Ę╔ŽŻ¼ę╗é╚(c©©)×ķĘÕÄnÄr┴ųŻ¼į┌Är┴ųųąėąę╗ēK╚f揊▐╩»Ż¼╚ńĪ░¬{ūė┤¾ķ_┐┌Ī▒Ż¼šŠį┌┤╦¬{ūėÄrŽ┬ņo┬ĀŻ¼Č·┼į▒Ńé„üĒŪÕ╬·Ą─│▒╦«┬ĢŻ¼Ą½ų╗ę¬ę╗ļxķ_Ąž├µŻ¼│▒├µ▒ŃĖ┬╚╗Č°ų╣Ż¼╔§×ķ¾@ŲµĪŁĪŁ[įö╝Ü]

329Īó╔õĄ±┤Õ

ĪĪĪĪą┬▓²╩ŪųąčļļŖęĢ┼_ė░ęĢ┼─öz╗∙ĄžŻ¼╔õĄ±┤Õ╝┤╩Ūį┌┼─özĪČ╔õĄ±ėóą█é„ĪĘĄ─╗∙ĄA(ch©│)╔ŽŻ¼░č┤¾Ę╦┬Š░ģ^(q©▒)ā╚(n©©i)ę╗éĆ╔Į×│öUš╣│╔×ķ╣®ė╬┐═ģóė^ė╬ė[ĪóŖ╩śĘą▌ķeĄ─┬├ė╬ĄžĪŻĪ░╔õĄ±┤ÕĪ▒╚²ūųŻ¼▀@╩ŪĮė╣Ž╚╔·Ą─╩ų╣PĪŻ┼Ż╝ę┤ÕŻ╗Å─╚ļ┐┌▀Mū▀▀^ę╗Č╬╩»░Õ┬ĘŻ¼Š═╩ŪĪ░┼Ż╝ę┤ÕĪ▒ĪŻ┤Õ┐┌ėąę╗╔õĄ±ėóą█ŪÓŃ~Ž±Ż╗┤Õā╚(n©©i)įO(sh©©)ėąŪ·╚²ŠŲĄĻĪóĮų├µĄĻõüĄ╚Ż╗▀^ąĪ╩»ś“▀Ćėąę╗┤¾╦«▄ćŻ¼▀@╩ŪĮŁ─Žį°Įø(j©®ng)│ŻęŖĪó¼F(xi©żn)ęčŽ¹╩¦Ą─╦«ĒįĪó─źĘ┐Ż¼─ĻĖŌŠ═╩Ūį┌▀@└’╝ė╣żČ°│╔Ż¼ė╬┐═┐╔ōĮę╗░³╦ų╠Ū╗“šź▓╦ū÷WŻ¼┬²┬²ŲĘćL▀@ę╗├±ķg├└╩│ŻŁĖŌ╗©Ż╗┤ÕūėĄ─┐šĄž▀ĆĢr│Żėąū°╗©▐IĪó└Ł┤¾Ų¼ĪóČĘļuĄ╚├±ķgļs╦Ż▒Ēč▌Ż╗┤Õā╚(n©©i)▀Ćėą╣∙ć[╠ņ║═ŚŅĶFą─Ą─╝ęį║Ż¼ŪÓ═▀╬▌╩Ūų„╬▌Ż¼ē”ųąėąę╗ķTŽÓ═©ĪŻ¼F(xi©żn)į┌▀@└’ęč│╔×ķ▐r(n©«ng)╝ę▓═^Ż¼┐╔ŲĘćLĄĮą┬▓²’L(f©źng)╬ČĄ─▐r(n©«ng)╝ę’łĪŻ▐D(zhu©Żn)▀^┼Ż╝ę┤ÕŻ¼▀ĆėąÜwįŲŪf░╦žįĢ°╬▌Ż©▀@└’╩Ū▒╗▀x×ķĪČ╠ņ²ł░╦▓┐ĪĘĄ─ł÷Š░Ż¼┼─öz╔┘┴ų║═╔ąĄ─╔·╗Ņæ“ĪŻŻ®Īó¢|ą░³S╦ÄĤŅI(l©½ng)ĄžŻ©ėą¢|ą░░╦žįÅdĪó░╦ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

330Īó²É═Ō┤¾ĄŅ

ĪĪĪĪįŁĮ©ė┌╠Ųķ_į¬─ĻķgŻ¼╠ŲĢ■▓²╬Õ─ĻŻ©845Ż®Į©┴óśŪķwŻ¼╬Õ┤·ųžą▐Ż¼├¹Ī░╚Ž±╦┬Ī▒Īó┤¾ųąŽķĘ¹į¬─ĻŻ©1008Ż®┘n├¹×ķĪ░īÜŽÓ╦┬Ī▒Īóų┴├„ė└śĘŠ┼─ĻŻ©1411Ż®ųžĮ©Ęķw╚²īė╬Õķ║Ż¼╚Ī├¹Ī░┼■▒RķwĪ▒Ż¼╚fÜvžźŠ┼─ĻŻ©1601Ż®Į©¤o┴║ś“Ż¼¼F(xi©żn)į┌Ą─╬Õīė╬Õķ║×ķ╣ŌŠw╩«Š┼─ĻŻ©1893Ż®ųžĮ©ĪŻ┤¾ĄŅ1981─Ļ┤¾ą▐Ż¼į÷╦▄╬─╩ŌĪóŲš┘tŻ¼ųž╦▄╩«░╦┴_ØhŻ¼ų„¾wĮ©ų■Ė─×ķ╬ÕīėŲ▀ķ║Ż¼ę└č┬Č°Į©Ż¼ą¬╔ĮĒöŻ¼’wķ▄┬NĮŪŻ¼ųīė═╦▀M│╔╦■ą╬Ż¼═Ōė^ą█éźēč¹ÉČ°ėųŠ½Ū╔ĘĆ(w©¦n)ųžĪŻĪ░Õą▀bśŪĪ▒žęŅ~×ķ╠ŲŅüšµŪõ╩ųĢ°Ż╗Ī░┤¾ą█īÜĄŅĪ▒×ķŪÕėßķąĢ°Ż¼ĄŅā╚(n©©i)ķ║┬ō(li©ón)Ī░└Ēš▄╝ęčį═¼į┤╬„╩źĪó╚Ać└Ę©Įń¼F(xi©żn)Ž¾─Ž├„Ī▒×ķ▓╠į¬┼ÓĢ°ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

331Īó╣Ķ╗»─ŠĄž┘|(zh©¼)▀z█E

ĪĪĪĪ░▓Ž¬-═§╝ęŲ║╣Ķ╗»─Š╚║Ąž┘|(zh©¼)▀z█EŠ▀ėąĘų▓╝ÅVĪó┘x┤µĄžīėīė╬╗ČÓĪóöĄ(sh©┤)┴┐┤¾Īó▒Ż┤µ═Ļ║├Ż¼ÅĮŚU┤ų┤¾Ż¼═Ōą╬Ė„«ÉŻ¼śõĖ∙ą╬æB(t©żi)ā×(y©Łu)├└Īó─Š┘|(zh©¼)ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ŪÕ│■Ą╚╠ž³cŻ¼╩Ū╬ęć°─┐Ū░╦∙░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─╣Ķ╗»─Š╚║ųąūŅĮ▄│÷Ą─┤·▒Ēų«ę╗ĪŻŠ░ģ^(q©▒)čž╔ĮŲ┬ąĪ┬Ę┐╔ė^┘p▓╗═¼ū╦æB(t©żi)Ą─╣Ķ╗»─Š╚║Ż¼═¼Ģrėų┐╔Ģ┼═¹┤®Är╩«Š┼ĘÕų«║Ļéźēčė^Ą─╔Į╦«’L(f©źng)╣ŌŻ¼╝»ė╬Ŗ╩ė^┘pĪó┐ŲŲš┐╝▓ņė┌ę╗¾wĪŻ╣Ķ╗»─Š╚║│÷-ęč░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ėą85╠ÄŻ¼ų„ę¬Ęų▓╝į┌╗ž╔Įµé(zh©©n)Ą─Ž┬╔Į┤ÕŻ╗ńRŲ┴Ól(xi©Īng)Ą─ē×╔Į─_Ż╗ńRÄXµé(zh©©n)Ą─┤¾ė├ĪóĘŅ^Īó░▓Ž¬Ż╗│╬╠ȵé(zh©©n)Ą─═§╝ęŲ║Ż╗├ĘõŠµé(zh©©n)Ą─╠KŪžĄ╚Ąžģ^(q©▒)Ż¼Ųõųąęį░▓Ž¬Ī¬═§╝ęŲ║Ąžģ^(q©▒)║═╠KŪžĄžģ^(q©▒)╣Ķ╗»─Š╚║Ąž┘|(zh©¼)▀z█EŠ░³cūŅČÓūŅ║├ĪŻŽÓĻP(gu©Īn)ų¬ūRŻ║╣Ķ╗»─ŠŻ¼ėųĘQ─Š╗»╩»Īóśõ╗»╩»Ż¼Š═╩Ūūā│╔╩»Ņ^Ą─śõ─ŠĪŻ╦³╩Ū╣┼┤·śõ─Šę“Ąž┘|(zh©¼)ū„ė├Ż©╗╔ĮćŖ░l(f©Ī)Ą─╗╔Į╗ęč┌┬±╗“║ķ╦«▒¼░l(f©Ī)Ą──Ó╔│č┌┬±Ż®Č°▒╗┬±╚ļĄžŽ┬Ż¼ė╔ė┌╠Äė┌ĘŌķ]Łh(hu©ón)Š│Č°┼c┐šÜŌĖ¶Į^Ż¼─Š┘|(zh©¼)▓╗ęūĖ»ĀĆŻ¼į┌┬■ķLĄ─Ąž┘|(zh©¼)ū„ė├▀^│╠ųą─Š┘|(zh©¼)ųąĄ─╠╝▒╗Č■č§ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

332ĪóĘą─ÅVł÷

ĪĪĪĪ┤¾Ę╦┬╔ĮķTŪ░ėąę╗éĆÅVķ¤ł÷ĄžŻ¼Į³─ĻüĒ╝ėęįŲĮš¹Ż¼┼Óų▓╗©▓▌Ż¼Į©Ų┴╦5000ČÓŲĮĘĮ├ūĄ─Ęą─ÅVł÷Ż¼ų„ę¬ė╔Ū═▒┌╔ŽńØĶÅ│÷Ę┼┤¾┴╦Ą─║ļę╗┤¾Ä¤╩ų█EĪ░ĘĪ▒ūųŻ¼┼cÄr▒┌Ž┬ŲĮĄž╔ŽŠ▐┤¾Ą─Ī░ą─Ī▒ūųĮM│╔ĪŻ┤¾╝tĄ─Ī░ĘĪ▒ūųĖ▀20├ūŻ¼Ēö╠ņ┴󥞯¼╬Ą×ķēčė^Ż¼ÅVł÷Ū░ĘĮėąę╗ÖEłAą╬Ą─┤¾šš▒┌Ż¼Šo┐┐šš▒┌×ķę╗ū∙ų▒ÅĮ10├ūĄ─╔Å╗©│žŻ¼│žųą░Ļ░Ļ╔Å╗©Č╝ė├Øh░ūė±Ą±│╔Ż¼į┌╔Å┼Ņ└’ćŖė┐ų°┴„▐D(zhu©Żn)▓╗ŽóĄ─╚¬╦«Ż¼ęŌ╠Ną┬▓²Ą─ĘĮ╠╬─╗»į┤▀h┴„ķLĪŻÅVł÷ųąķgŪ╔├ŅĄž³cŠYų°ę╗ą®Š░╬’Ż¼ę╗ēK┤¾šš▒┌╔Žėąų°├¹Ģ°Ę©╝ęųņĻP(gu©Īn)╠’Ģ°īæĄ─├Ž║Ų╚╗įŖĪČ╩»│ŪŅ}įüĪĘĪŻÅVł÷ųą▀Ćėąę╗Ī░╣┼Š«═żĪ▒Ż¼╩Ūę╗ū∙╦─ĮŪķ▄ŲĮĒö═żŻ¼Ēö▓┐įÕŠ«ķ_╠ņ┤░Ż¼śŗ(g©░u)įņŲµŪ╔ĪŻ═żā╚(n©©i)ę╗ĘĮą╬║┌╩»Š«Ö┌╚”Ż¼įŁ╩Ū┐h│ŪĄ─ĻÉ╝ꊫ┼f╬’ę“┐h│Ū▓▀węŲĮ©ė┌┤╦ĪŻŠ«═żėąę╗┬ō(li©ón)×ķĢ°Ę©╝ę╣∙ų┘▀x╦∙Ģ°Ż║Ī░Åø└š║Ļū╦╩»│Ū¼F(xi©żn)īÜŽÓŻ¼─Ž│»╚Ž±╣┼Š«ė┐ĄžųĘŻ║ĮB┼d╩ąą┬▓²┐h┤¾Ę╦┬╔ĮķTŪ░ŅÉą═Ż║╦┬ÅRļŖįÆŻ║057ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

333Īó¢|č÷╔Į╦«║¤Č┤

ĪĪĪĪ¢|č÷╔Į╦«║¤Č┤Ż¼į┌ą┬▓²┐h│Ū¢|20╣½└’╠ÄŻ¼¢|č÷╔ĮŽ┬Ż¼ę╗Č┤╠ņķ_Ż¼ķTæę’wŲ┘Ż¼Ų┘Ė▀35├ūŻ¼ćŖ▒ĪČ°│÷Ż¼╚¶┤╣║¤ļS’L(f©źng)’h╩ÄŻ¼╣Ō▓╩ŖZ─┐ĪŻ╦«║¤Č┤ĒöėąØō╣½┼_Ż¼Ų¼╩»┴ĶįŲŻ¼é„×ķ¾├Ą└šfĘ©╠ÄĪŻ╦«║¤Č┤ų▄ć·ėąŽ”Ļ¢║ėĪóµi┤õś“Ą╚Š░³cĪŻ╔Įķg«a(ch©Żn)Ųµ╩»Ż¼╦ūĘQ╩»zŅ^Ż¼ūµ?zh©©n)„×ķ─”┐╔ūµÄ¤ų¾╩»×ķ╝Z╩ź█EŻ¼ŲõWėą╚Øėą╦žŻ¼ę╗╚šėĒėÓ╝ZĪŻ╦«║¤Č┤Ė▀13├ūĪó╔Ņ7├ūĪóīÆ5├ūŻ¼Č┤┐┌ėąę╗ÆņŲ┘▓╝Ż¼Å─╔ĮĒöę╗ēKŠ▐╩»Är┴Ķ┐š’wŽ┬Ż¼ā░╦Ųųķ║¤Ż¼┬õ╚ļČ┤┐┌Ą─╠ČųąŻ¼×RŲ▒╠ė±░ŃĄ─└╦╗©ĪŻ╔Į’L(f©źng)┤ĄüĒŻ¼ųķ║¤’h’hŻ¼╦«┬ĢćWćWŻ¼ēč├└ų«śOĪŻųņņõīæ┴╦┘Øć@įŖĪ░╦«║¤ė─╣╚╬ęüĒĢrŻ¼Ę„├µ’w╚¬ūŅąčĒ°Ż╗ę╗Ų¼╦«║¤š┌Č┤┐┌Ż¼║╬╚╦ŠĒĄ├╔Ž║¤Ń^ĪŻĪ▒ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

334Īó░Ń╚¶╣╚

ĪĪĪĪ░Ń╚¶╣╚╩╝Į©ė┌2001─Ļ2į┬Ż¼įŁ×ķ├„┤·▓╔╩»ł÷ĪŻŠ░³c▓╝ŠųĮ^├ŅŻ¼ė„ęŌ╔Ņ┐╠Ż¼╩Ū«ö(d©Īng)┤·ą┬Š░³cĄ─ĄõĘČų«ū„Ż¼ėąĪ░ĮŁ─ŽČž╗═Ī▒ĪóĪ░ĄžŽ┬Ęć°Ī▒ų«├└ūuĪŻ░Ń╚¶Ż©boreŻ®Ż¼ŽĄĶ¾╬─ę¶ūgŻ¼╝┤┤¾ųŪ┤¾╗█Ż¼Š░├¹Ī░░Ń╚¶╣╚Ī▒×ķ┘RŠ┤ų«╦∙Ņ}ĪŻØh░ūė±Įø(j©®ng)┤▒Ė▀9├ūŻ¼ų∙╔ŽńØ┐╠░Ń╚¶▓©┴_├▄ČÓą─Įø(j©®ng)Ż¼š²Ū░ĘĮę╗’wŲ┘Å─╠ņČ°ĮĄŻ¼┬õ▓Ņ╝s×ķ50├ūŻ¼╣▓ĘųŲ▀╝ēŻ¼Ī░Ų▀╝ēĪ▒ų«?d©Īng)?sh©┤)š²║├┼cĘšZĪ░Ų▀╝ēĖĪ═└Ī▒ŽÓ║ŽĪŻŠ░³cā╚(n©©i)ėąĘūµßīÕ╚─▓─ߥ─│÷╔·Ž±ĪŻ─_▓╚╔Å╗©Ż¼ę╗╩ųųĖ╠ņŻ¼ę╗╩ųųĖĄžŻ¼įóęŌĪ░╠ņĄžų«ķgŻ¼╬©╬ę¬ÜūĪ▒ĪŻßīÕ╚─▓─ß│÷╔·Ž±Ž¾š„┴╦ĘĮ╠Ą─Ųį┤ĪŻėę▀ģ╩ŪßīÕ╚─▓─ßį┌ŲąĄ╠śõŽ┬│╔Ą└Ą─ŠĆĄ±łD░ĖŻ¼│╔Ą└Ž±Ž¾š„┴╦ĘĮ╠į┌ėĪČ╚Ą─░l(f©Ī)š╣ĪŻčž┼_ļA═∙╔Žū▀Ż¼Är█ųČĖ▒┌Ż¼ė„ęŌĘĮ╠╬─╗»é„ĄĮ╬ęć°é„▓╝š▀Įø(j©®ng)ÜvĄ─░╬╔Į╔µ╦«ų«ŲD┐ÓĪŻĮø(j©®ng)▀^Ą┌Č■╝ēŲ┘▓╝Ż¼╩░╝ēČ°Ž┬Ż¼š²Ū░ĘĮ╩Ūę╗Ę∙12├ūĪóĖ▀25├ūīÆĄ─╩»▒┌ĖĪĄ±Ž±Ż¼«ŗ├µł÷Š░×ķ─Ž│»ĢrŲ┌┤¾┼·Ė▀╔«├¹╩┐įŲ╝»ž▀ųąĪŁĪŁ[įö╝Ü]

335Īó╬ųų▐║■Š░ģ^(q©▒) AAA

ĪĪĪĪ╬ųų▐║■’L(f©źng)Š░├¹ä┘ģ^(q©▒)╬╗ė┌│Ū¢|12╣½└’╠ÄŻ¼├µĘe81.8ŲĮĘĮ╣½└’Ż¼ė╔╬ųų▐║■Īó╬ųų▐╔ĮĪó╠ņ└č╔ĮĪó¢|╔Į║═Ž¬╔Įę╗▒╠Īó╚²╩«┴∙Č╔Ą╚Š░ģ^(q©▒)ĮM│╔Ż¼ęį’L(f©źng)╣ŌąŃ¹É║═╬─╗»ā╚(n©©i)║Ł╔Ņ║±ų°ĘQĪŻ░ūŠėęūĘQūuŻ║Ī░¢|─Ž╔Į╦«ĪóįĮ×ķ╩ūŻ¼ž▀×ķ├µŻ¼╬ųų▐╠ņ└č×ķ├╝─┐Ī▒ĪŻĮķĮB╬ųų▐║■Ż║ę▓ĘQķLįt╦«ÄņŻ¼╦³▒▒ęą╬ųų▐╔ĮŻ¼─Ž┼R╠ņ└čÄXŻ¼╝»ėĻ├µĘe276ŲĮĘĮ╣½└’Ż¼║■├µ├µĘe8.18ŲĮĘĮ╣½└’Ż¼╦«Äņ╚▌┴┐1.8ā|┴óĘĮ├ūĪŻ╬ųų▐║■╩Ū╝»Ę└║ķĪó╣ÓĖ╚Īó╣®╦«Īó░l(f©Ī)ļŖĪó╦««a(ch©Żn)B(y©Żng)ų│║═┬├ė╬ė^╣Ōė┌ę╗¾wĄ─ŠC║Žąį╦«└¹╣ż│╠ĪŻ▀@└’╚║╔ĮŁh(hu©ón)▒¦Ż¼▒╠▓©║Ų├ņŻ¼Š░╔½ė─ņoąŃ├└ĪŻÜv┤·╬─╚╦ŽÓ└^═∙üĒŻ¼Įj(lu©░)└[▓╗Į^Ż¼ė╚Ųõ╩Ū╠Ų┤·Ż¼▀@└’│╔┴╦╚½ć°┬├ė╬¤ßģ^(q©▒)Ż¼┴¶Ž┬┴╦öĄ(sh©┤)░┘╩ūįŖ╬─Ż¼Å─Č°│╔×ķĪ░╠ŲįŖų«┬ĘĪ▒╔Žę╗ŅwĶŁĶ▓Ą─├„ųķĪŻ║■ųąėąę╗ŹuŻ¼├¹Ī░┤¾į┬ĮŪĪ▒Ż¼Śēų█ĄŪŹuŻ¼šŠį┌Ī░ļpŠē═żĪ▒╔Ž╠„═¹Ż¼║■╣Ō╔Į╔½ÜŌŽ¾╚fŪ¦ĪŻ╬ųų▐║■╩ŪŹ{╣╚▓ž├„ųķŻ¼═ĪõŠūāśĘł@ĪŻŠ░ģ^(q©▒)ęį║■╣Ō╔Į╔½×ķų„ę¬╠ž╔½ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

336Īóļp┴ų╩»┐▀

ĪĪĪĪš²ĄŅėąę╗┼PĘŻ¼╩Ū«ö(d©Īng)┤·Č┤┐▀┼PĘųąūŅ┤¾Ą─ę╗ū∙Ż¼┼c1500─ĻŪ░Ą─ĮŁ─ŽĄ┌ę╗┤¾ĘŻ©╩»Åø└šĘŻ®ĪóĘ╔Į╩źŠ│Ą─┬Č╠ņ┤¾ĘĮ╗ŽÓ▌xė│Ż¼ūī╚╦éāį┌ą└┘pŠ½├└Ą─╩»┐▀╦ćąg(sh©┤)Ą─═¼ĢrŻ¼╩▄ĄĮĘĮ╠Ą─Ėą╗»Ż¼ā¶╗»ą─ņ`Ż¼Ėą╬“╚╦╔·Ą─šµųBĪŻĮķĮBļp┴ų╩»┐▀╩Ū┤¾Ę╦┬’L(f©źng)Š░├¹ä┘ģ^(q©▒)└^┬Č╠ņÅø└šĪó░Ń╚¶╣╚Īó┐ų²łł@ų«║¾ą┬Į©Ą─Š░³cŻ¼▀@éĆŠ░³cį┌├„ŪÕĢrŲ┌į°Įø(j©®ng)╩Ū▓╔╩»ł÷Ż¼║¾ą▐ŚŻĄ└ĪóĶÅ╦ĒČ┤Īóę└╔ĮįņĘŻ¼ė┌╔Įųąķ_ĶÅ│÷«ö(d©Īng)Į±ūŅ┤¾┐šķgĄ─Č┤┐▀Ż¼ūŅ┤¾¾w┴┐Ą─┼PĘĪŻ┼PĘĄŅ¼F(xi©żn)ęč│╔×ķĪ░ĮŁ─ŽĄ┌ę╗┤¾ĘĪ▒ų«║¾Ą─ėųę╗╠ÄęįĘĮ╠╬─╗»×ķų„Ņ}Ą─┬├ė╬ä┘ĄžŻ¼×ķĪ░įĮć°Čž╗═Ī▒┤¾Ę╦┬į÷╣Ō╠Ē▓╩ĪŻÅ─┤¾Ę╦┬╚ļ┐┌300├ū╠Äū¾é╚(c©©)Ż¼╩ūŽ╚┐┤ĄĮĄ─╩Ūļp┴ų╩»┐▀╩»▒«ĪŻū▀▀^╩»▒«Ż¼╩Ū├„ńR║■ĪŻÅ─ū¾▀ģ╩░╝ēČ°╔ŽŻ¼ū▀▀^200╝ē┼_ļAŻ¼┤®▀^Ū·š█╔·ė─Ą─ÄrČ┤Ż¼▒ŃĄĮ┴╦ĄŅŪ░ĪŻĄŅķTĘųŲ▀ķgŻ¼╬ĪČļŪfć└Ż¼å╬ķ▄ļp╠¶Ż¼ČĘ╣░╝Üų┬Ż¼▒╚└²ŪĪ«ö(d©Īng)Ż¼×ķ╠Ų┤·Į©ų■’L(f©źng)Ė±ĪŻū¾ėęč┬▒┌▓╔ė├ĖĪĄ±╩ųĘ©Ż¼Ą±ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

337Īóą┬▓²Ū¦š╔ė─╣╚

ĪĪĪĪŪ¦š╔ė─╣╚╬╗ė┌╩«Š┼ĘÕ¢|├µŻ¼ÕįÕŲ╬Õ└’Ż¼╩Ūę╗Ź{╣╚Ż¼ė╔╩«Š┼ĘÕĪó┼_Ņ^╔Įā╔ĮMĄżŽ╝Ąž├▓ŽÓų┼Č°│╔ĪŻ▀@└’ū„×ķčļęĢĪČą”░┴ĮŁ║■ĪĘĪóĪČ╔õĄ±ėóą█é„ĪĘĪóĪČ╠ņ²ł░╦▓┐ĪĘĄ─═ŌŠ░ĄžČ°├¹┬ä╚½ć°ĪŻÅ─ąĪ─Šś“▀^ĒnÕ·ĮŁŻ¼ę╗Ų¼├¹▓Ķ╠’ł@’L(f©źng)╣ŌŻ¼ėąļpŽ¾ĘÕĘų┴ąā╔┼įėŁ┘eĪŻę╗┬Ę┤õų±Ž“ė─╣╚čė╔ņŻ¼ā╔┼į┬¢┴óų°ČĖč┬Ū═▒┌Ż¼╣╚ā╚(n©©i)╣ų╩»ŹśÄVŻ¼┴„╚¬’w×RŻ¼ų±ÅĮ═©ė─ĪŻ▀^Ņ«▓ĮĪó┤®ÄrČ┤ĪóĄŪŚŻĄ└Īó┼╩╩»ÅĮŻ¼čž═ŠėąĪ░╔·├³ų«ĖĖĪ▒ĪóĪ░╔·├³ų«─ĖĪ▒Īó╩»╩ę┬ĀŪ┘ĪóĶF▒┌Īó²ł┤▓Īó’w²łį┌╠ņĪ󱜱ä½IīÜĪóĮ║’½I╠ęĪó╚²Ž¾╚ļįĪĪó°x°ä│žĪó┼P²łČ┤Ą╚ųTČÓŠ░ė^ĪŻ×ķ▒Ńė┌ė╬┐═ė╬ė[Ż¼ė─╣╚╬▓▓┐600├ūĄ─Ū¦š╔ė─╣╚╦ĒĄ└ž×═©▀BĮėą┬ńR╣½┬ĘŻ¼īŹ¼F(xi©żn)┴╦╩«Š┼ĘÕ═©Ū¦š╔ė─╣╚┬├ė╬Łh(hu©ón)ŠĆŻ¼│╔×ķė╬┐═╠ĮļUĪó┬ėŲµĪó┐ŲŲš┐╝▓ņĪóą▌ķeĄ╚ė╬śĘ╗ŅäėĄ─Į^╝č╚ź╠ÄĪŻųžę¬Š░³cŻ║ąĪ─Šś“Ż║Ū¦š╔ė─╣╚┐┌ėąÄūæ¶▐r(n©«ng)╝ęŻ¼╦─ų▄ŲµĘÕ┴ų┴óŻ¼ĒnÕ·ĮŁÅ─╚║ĘÕŖA┐pČ°│÷Ż¼čž┤ÕČ°Ž┬Ż¼ę╗ū∙ąĪ─Šś“┐ńĮŁČ°▀^Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

338ĪóŪ¦Ęį║

ĪĪĪĪŪ¦Ęį║Ą─Ū░╔Ē╩Ūį¬╗»╦┬Ż¼×ķĖ▀╔«ė┌Ę©╠mĪóė┌Ę©ķ_Ĥ═Į╦∙Į©┴óŻ¼╩Ū┼cĮŁ─ŽĄ┌ę╗┤¾Ę═¼Ģr┤·ą▐ų■Ą─ėųę╗╠Ä╩»┐▀ĪŻį¬╗»╦┬ĄĮ²Rė└├„╚²─ĻŻ©╣½į¬485─ĻŻ®ķ_╩╝ķ_╩»┐▀Ż¼įņŪ¦ĘĪŻ▒╚╔«ūoĄĮ╩»│Ū▀Ćįńę╗─ĻĪŻ╩»┐▀│╔║¾Ė─╦┬×ķŪ¦Ęį║Ż¼Ģ■▓²─ĻķgܦĪŻ║¾Ģxķ_▀\╚²─ĻŻ©╣½į¬946─ĻŻ®ųžĮ©ĪŻ╦╬┤¾ųąŽķĘ¹Ė─Ų▀īÜį║Ż¼├„║ķ╬õ╩«╬Õ─ĻŻ©╣½į¬1382─ĻŻ®Å═(f©┤)├¹Ū¦Ęį║ĪŻŪ¦Ęį║╠Äė┌░ļ╔Į├»┴ųą▐ų±ų«ųąŻ¼─ŽŽ“┼Rč┬Ż¼ā╚(n©©i)ėąŽÓ═©Ą─┤¾ąĪā╔┐▀ĪŻ┤¾┐▀╩»▒┌¢|╦─╬„┴∙Ęų×ķ10ģ^(q©▒)Ż¼├┐ģ^(q©▒)10Ī┴11Ė±Ż¼├┐Ė±ę╗ĘŻ¼ųąķgŠ┼Ė±║Ž×ķę╗┤¾Ė±Ż¼Ą±ę╗▌^┤¾ĘŽ±ĪŻ├┐ģ^(q©▒)104ūĘŽ±Ż¼10ģ^(q©▒)╣▓1040ūĪŻā╔┼įėąūoąl(w©©i)Ųą╦_ā╔ūŻ¼┴óė┌Ė▓╔Åū∙╔ŽŻ¼ļmį°ū„═ŌĘ¾Ė─ą╬Ż¼Ą½Į±ęčäā┬õŻ¼įŁą╬ųž¼F(xi©żn)ĪŻīÜ┐Ģ┤╣╝ńŻ¼┼¹▓»Į╗ė┌ąžÅ═(f©┤)ų«ļHŻ¼ę▓ėą░²ę┬▓®Ä¦Ą─Ż¼╚į┤µ─Ž│»įņŽ±’L(f©źng)Ė±Ż¼─Ž│»╩»┐▀įņŽ±į┌─ŽĘĮ▌^×ķ║▒ęŖŻ¼Ū¦Ęį║Ą─╬─╬’ārųĄŠ═ĘŪ│ŻĖ▀┴╦Ż¼┐╔┼cįŲī∙Īó²łķT╩»┐▀įņŽ±µŪĪŁĪŁ[įö╝Ü]

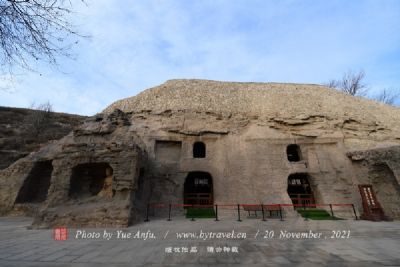

339ĪóĮŁ─ŽĄ┌ę╗┤¾Ę

ĪĪĪĪĪ░ĮŁ─ŽĄ┌ę╗┤¾ĘĪ▒╩Ū┤¾Ę╦┬ā╚(n©©i)╚╦╬─Š░ė^ųąĄ─Š½╚AŻ¼ńØįņė┌─Ž│»²R┴║─ĻķgŻ©486Ī¬516Ż®Ż¼╔«ūoĪó╔«émĪó╔«Ąv╚²┤·╔«╚╦ŽÓ└^Ą±ĶÅŻ¼ÜvĢr╚²╩«─ĻĮ©│╔ĪŻĪ░ĮŁ─ŽĄ┌ę╗┤¾ĘĪ▒╩»Åø└šŽ±Ęū∙Ė▀1.91├ū,Ę╔ĒĖ▀13.74├ūŻ¼Ņ^Ė▀4.87├ūŻ¼Č·ķL2.8├ūŻ¼┐┌īÆ1.28├ūŻ¼ā╔ŽźŽÓŠÓ10.6├ūĪŻĘŽ±ąŃ╣ŪŪÕŽÓŻ¼Ņ~▓┐īÆÅVŻ¼▒Ū┴║Ė▀┬ĪŻ¼├╝č█╝ÜķLŻ¼ĘĮŅU▒Ī┤ĮŻ¼ā╔Č·┤╣╝ńŻ¼Ą±┐╠Š½╝ÜŻ¼ŠĆŚl’hę▌┴„Ģ│Ż¼ÜŌČ╚ŗ╣č┼Ż¼▒Ē▀_┴╦Ę═ė│┴ņoĪóųŪ╗█ĪółįČ©Īó│¼├ōĄ─ā╚(n©©i)ą─╩└ĮńŻ¼ūą╝Üė^š░Ż¼┐╔╩╣╚╦Ńżą─ņoæ]Ż¼ęŌŠ│╔Ņ│┴ĪŻĘŽ±Ė„▓┐Ę▌Ą─▒╚└²▀\ė├┴╦-įŁ└ĒŻ¼Ņ^▓┐╠žęŌĘ┼┤¾Ż¼╩╣ė^š░š▀č÷═¹Ę═ė├µ╚▌Ģr─▄Įė╩▄åó╩ŠŻ¼▀MąąŽ┤ČYŻ¼Ą½ėųę¬░č╬š║├Ę┼┤¾Ą─Ęų┤ńŻ¼║┴¤o▒╚└²╩¦š{(di©żo)ų«ĖąŻ¼▀@į┌1500─ĻŪ░Š═╠Ä└ĒĄ├▀@├┤║├╩Ūę╗éĆ¾@╚╦Ą─äō(chu©żng)įņĪŻ┤¾Ę╩Ū«ö(d©Īng)Ģr╦ćąg(sh©┤)║═ū┌Į╠╔ŽĄ─éź┤¾äō(chu©żng)įņŻ¼┤·▒Ē┴╦─ŪéĆĢr┤·Ą─╣ż╦ćūŅĖ▀╦«ŲĮŻ¼įņŽ±─Ļ┤·┼cārųĄ┐╔┼cįŲĪŁĪŁ[įö╝Ü]

340ĪóĘ╔Į╩źŠ│Ż©┬Č╠ņÅø└šŻ®

ĪĪĪĪĮø(j©®ng)ŠGų±č┌ė│Īó³Sē”„ņ═▀Ą─╚Ać└ŌųŻ¼▀h▀h─▄┐┤ĄĮ▒P╗óÄrī”├µėąę╗ū∙ąĪ╔ĮŻ¼╔Į╦Ųę╗ūĘŻ¼Ę╦Ųę╗ū∙╔ĮĪŻ╔Į¾w═╚ń┤¾ĘĄ─╔Ē▄|Ż¼ā╔ŽźČ╦ū°Ż¼╠╗ąž┬ČĖ╣Ż¼ėę╩ųĘ÷ŽźŻ¼ū¾╩ųĘ÷┤³ĪŻūį╚╗ą╬æB(t©żi)╬©├Ņ╬©ążĪŻ╝┤×ķŠ░ģ^(q©▒)ų«Ę╔Į╩źŠ│ĪŻįO(sh©©)ėŗš▀Ū╔├ŅĄžė├╚╦╣ż┬į╝ėčb³cŻ¼┼õ╔Ž10├ūĖ▀Ą─Ņ^Ž±Ż¼▀@ę╗üĒŻ¼ę╗ū═©Ė▀30├ūŻ¼Ņ^Ēö╦{╠ņŻ¼ą”┐┌│Żķ_Īó║®æB(t©żi)┐╔▐õĄ─┬Č╠ņÅø└šŠ═│╩¼F(xi©żn)į┌ė╬┐═├µŪ░Ż¼╩»▒«╔Ž┐╠ėąę╗┬ō(li©ón)Ż║Ī░┤¾ČŪ─▄╚▌╚▌╠ņŽ┬ļy╚▌ų«╩┬Ż¼ą”Ņü│Żą”ą”╠ņŽ┬┐╔ą”ų«╚╦ĪŻĪ▒┬Č╠ņÅø└šę╗é╚(c©©)Ż¼▀Ćų├ėą6ūąĪ╩»Ą±Åø└šŻ¼╝╚Š▀ėąūį╚╗įņ╗»ų«ŲµŻ¼Ė³Š▀╚╦╣ż³cŠYų«├ŅĪŻ┐┤ĄĮ▀@ū┬Č╠ņÅø└šŻ¼╚╦éāŠ═Ģ■ūį╚╗ĄžŽļĄĮ▓╝┤³║═╔ąĪŻ▓╝┤³║═╔ąŻ║īŹėąŲõ╚╦Ż¼╝┤╩Ū╬Õ┤·žæ├„╚²─ĻŻ©917Ż®łA╝┼ė┌ĘŅ╗»į└┴ų╦┬Ą─║═╔ąŲ§┤╦Ż¼┤╦║═╔ąį┌┼RūõĢršf▀^ę╗ŠõĪ░Åø└ššµÅø└šŻ¼╩└╚╦Įį▓╗ūRĪ▒Ą─┘╩šZĪŻ║¾╚╦┤¾╝s×ķūC├„ūį╝║▓óĘŪĪ░▓╗ūRĪ▒Ż¼Š═šJČ©╦¹Ą─ą╬ŽÓ×ķÅø└šŻ¼▓ó░č╦¹Ī░╠¾ų°┤¾ČŪĪŁĪŁ[įö╝Ü]