’Ίëc –¬Ο”ΈΨΑϋcΫιΫB

èV•| Γ Ζβι_Ωh ΕΥ÷ίÖ^(q®±) Β¬ëcΩh ΗΏ“ΣÖ^(q®±) ë―Φ·Ωh èV¨éΩh ΥΡïΰ – ΕΠΚΰÖ^(q®±) ’Ίëc –ΈΡΈοΙ≈έE ’Ίëc –Φt…Ϊ¬Ο”Έ ’Ίëc –Οϊ»ΥΙ Ψ” ’Ίëc – °¥σλτΧΟ ’Ίëc – °¥σΙ≈¥ε 4AΨΑÖ^(q®±) ’Ίëc – °¥σΨΑϋc ’Ίëc – °¥σΟβΌMΨΑϋc »Ϊ≤Ω ’Ίëc –ΧΊ°a ’Ίëc –Οά ≥ ’Ίëc –ΒΊΟϊΨW ’Ίëc –Οϊ»Υ [“Τ³”Αφ]

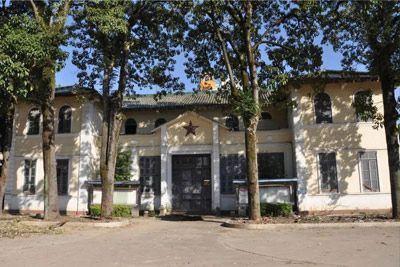

121ΓΔ≈μù…ΟώΙ Ψ”

ΓΓΓΓ≈μù…ΟώΙ Ψ”ΈΜ”Ύ’Ίëc –ΥΡïΰ –≥«÷–Ϋ÷ΒάΑΉ…≥¥εΈ·ΑΉ…≥¥ε ΓΘΙ Ψ” ΦΫ®”Ύ«εΡ©Θ§ûιΤ’Ά®ΟώΨ”Θ§ «¥uΆΏΫY‰΄Θ§Ϋ®÷ΰΟφΖe139ΤΫΖΫΟΉΓΘΙ Ψ””Ύ1987Ρξ”…ΥΡïΰΩh»ΥΟώ’ΰΗ°™ήΩν÷Ί–όΓΘ1991ΡξΘ§όrΙΛΟώ÷ςϋhèV•| ΓΈ·ΧαΙ©ΝΥ≈μù…Οώœ»…ζΒΡàDΤ§ΚΆΈΡΉ÷ΌYΝœΓΔ≈μù…Οώœ»…ζΒΡ≈°ÉΚΧαΙ©ΝΥ≈μù…Οώψ~œώ‘ΎΙ Ψ”¥σèdξêΝ–ΓΘ2012ΡξèV•| Γ»ΥΟώ’ΰΗ°ΙΪ≤ΦûιèV•| ΓΒΎΤΏ≈ζΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

122ΓΔ¥σçè¥εάν œΉΎλτ

ΓΓΓΓ¥σçè¥εάν œΉΎλτΈΜ”ΎΡœΊSφ²(zh®®n)…–çè¥εΈ·ïΰ¥σçè¥εΘ§ ΦΫ®Ρξ¥ζ≤Μ‘îΘ§Α¥ΤδΫ®÷ΰ–Έ÷Τ¨Ό«ε¥ζΫ®÷ΰοLΗώΓΘΉΎλτûι»ΐΏMΥΡΚœ‘Κ≤ΦΨ÷Θ§ΉχΈς±±œρ•|ΡœΘ§èV»ΐ¬ΖΘ§÷–¬Ζ»ΐιg»ΐΏMΘ§É…²»«ύ‘ΤœοΓΘΩ²Οφιü20.8ΟΉΘ§Ω²ΏM…ν32.62ΟΉΓΘ’ΦΒΊΟφΖe1192.26ΤΫΖΫΟΉΓΘΉΎλτ”–Ζβι]ΒΡèVàωΘ§’ΐιTΟφ¨ΠèVàω”Α±ΎΓΘèVàωΉσ”“Ζ÷³eΝΔ”–4¨ΠΓΔ5¨ΠΤλ½UäAΓΘΒν«Αûι≈Τ‰« ΫΫ®÷ΰΘ§–Σ…ΫμîΓΘ≥ Νυ÷υ»ΐιT“Μ‰«Θ§ΡΨ ·ΫY‰΄Θ§‰«ο½…èΜ®Ά–ΡΨ•μΓΘ’ΐιT…œë“ΓΑάν œ¥σΉΎλτΓ±ΡΨΩΧôMΊ“ΓΘ«ΑΒνΉσ”“÷ΟΕζΖΩΘ§ΝΚΦήΫY‰΄ûιΈεΦήΝΚΓΘλτΧΟ÷–¬ΖΫ®÷ΰΟφιü»ΐιgΘ§¥uΡΨΫY‰΄Θ§ΐà÷έΦΙΘ§ηZΕζ ΫΖβΜπ…ΫâΠΓΘΟφιü9.39ΟΉΘ§ΏM…ν32.62ΟΉΘ§«ΑΚσ»ΐΏMΘ§≤Ϋ≤Ϋ…ΐΗΏΓΘ«ΑΉυΏM…ν“ΜιgΓΘ÷υΒAûιΜ®çèérΑΥάβ–ΈΘ§ΒώΩΧ”–ΑΒΑΥœ…ΚΆ»πΪFΓΘ÷–ΉυΏM…ν»ΐιgΘ§ΝΚΦήû饩ΕΖ ΫΘ§ώ³Ε’ΒώΨμ≤ίàDΑΗΦyΘ§ΗώΡΨ÷υΓΘΚσΉυΏM…ν»ΐιgΘ§ΝΚΦήû饩ΕΖ ΫΘ§ΒΎ»ΐιg‘O…ώΐêΘ§…œΖΫë“£λΓΑύl(xi®Γng)ΌtΓ≠Γ≠[‘îΦö]

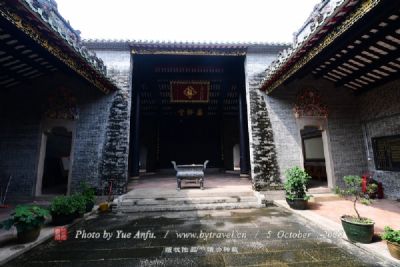

123ΓΔΥΈ¬ΓΜυιl

ΓΓΓΓΥΈ¬ΓΜυιlΈΜ”ΎΫπΕ…φ²(zh®®n)Υ°ΩΎ¥εΒΡ¬™(li®Δn)Α≤΅ζ…œΓΘ ΦΫ®”Ύ1918ΡξΘ§Ήχ±±œρΡœΤΪ•|10Ε»ΓΘ‘™ιlûιδ™ΫνΜλΡΐΆΝΫY‰΄Θ§’ΦΒΊΟφΖeΦs200ΤΫΖΫΟΉΘ§Οφ¨£16.3ΟΉΓΔΏM…ν11.2ΟΉΓΘιlιTûιδ™ηFηT‘λΓΘΥΈ¬ΓΜυιlûιÜΈΩΉιl‘O”΄Θ§ιlΩΉ≥Ώ¥γûι7ΟΉΓΝ9ΟΉΘ§ιlιT²»âΠΚΆΏM≥ωΩΎ“μâΠαä”Οδ™ΫνΜλΡΐΆΝΫY‰΄ΓΘ1927Ρξ7‘¬ΩΔΙΛΓΘΙΛ≥ΧΚΡΌYΦs62»f‘ΣΗέé≈Θ§”…°î?sh®¥)ΊΡΦΨηΦ·ΌYΓΘ÷ς≥÷ΙΛ≥Χ–όΫ® «¨O÷–…Ϋ≈°–ωΓΔïr»ΈèV•| Γ÷ΈΚ”ΧéΧéιL¥ςΕςΌêΘΜ±O(ji®Γn)ΙΛΤΗ’àΆβ΅χ»ΥΘ§Ϋ®÷ΰ≤ΡΝœΚΆôCΤς‘O²δΫy(t®·ng)“Μ”…΅χΆβΏMΩΎΓΘ‘™ιlΊ™ΊüΑΉΆΝΓΔΫπΕ…ΓΔΜΊΐàΓΔΆ‰çèΒ»φ²(zh®®n)Φ·”ξΟφΖeûι413ΤΫΖΫΙΪάοΒΡΙύΗ»ΓΔ≈≈Υ°»Έ³’ΓΘΥΈ¬ΓΜυιlûι÷–»AΟώ΅χïrΤΎèV•| Γ“ΐΏMΆβ΅χΦΦ–gΫ®‘Oμ½ΡΩΘ§ «°îïrèV•| ΓΥ°άϊ”΄³ùΒΡ÷ΊϋcΙΛ≥ΧΘ§÷ΝΫώΏÄ‘ΎûιΗΏ“ΣΑΉΫπΐàΤ§ΒΡΥ°άϊΫ®‘OΑl(f®Γ)™]÷Ί“ΣΉς”ΟΓΘ1989ΡξΘ§‘™Υΰ±Μ’Ίëc –»ΥΟώ’ΰΗ°ΙΪ≤ΦûιΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘ‘™ιl•|²»”–É…âK±°ΘΚ“Μ±° «”¦ίdΓ≠Γ≠[‘îΦö]

124ΓΔë―Φ·ΩhΝΔàDïχπ^≈f÷Ζ

ΓΓΓΓë―Φ·ΩhΝΔàDïχπ^≈f÷ΖΈΜ”Ύë―Φ·Ωhë―≥«φ²(zh®®n)ΫβΖ≈÷–¬Ζ68Χ•Θ®≈fΩh’ΰΗ°¥σ‘ΚÉ»Θ©Θ§ «ûιΦoΡνΗοΟϋœ»––’Ώ¨O÷–…Ϋœ»…ζΕχΫ®ΓΘ ΦΫ®”ΎΟώ΅χΕΰ °ΡξΘ®1931ΡξΘ©Θ§Οώ΅χΕΰ °ΥΡΡξ¬δ≥… Ι”ΟΘ§ «°îïrèVΈς ΓΘ®1952Ρξ“‘«Αë―Φ·Ωh¨ΌèVΈς ΓΙήί†Θ©ί^‘γΫ®ΝΔ«“”–“ΜΕ®“é(gu®©)ΡΘΒΡΩhΦâàDïχπ^÷°“ΜΓΘë―Φ·ΩhΝΔàDïχπ^Ϋ®÷ΰοLΗώΒδ―≈¥σΖΫΘ§÷–ΈςΚœ±ΎΒΡΫ®÷ΰΧΊ…ΪΘ§Φ»σw§F(xi®Λn)ΝΥΟώΉεοLΟ≤Θ§”÷Έϋ ’ΝΥΆβ¹μΈΡΜ·ΘΜΦ»”–öv Ζ“βΝxΘ§”÷”–ΦoΡνÉr÷ΒΘ§ «ë―Φ·ΩhΨΏ”–ί^ΗΏ±ΘΉoÉr÷ΒΒΡΈΡΈοΌY‘¥Θ§¨Π―–ΨΩë―Φ·ΒΡΈΡΜ·Αl(f®Γ)’Ι ΖΚΆ≥« –Αl(f®Γ)’Ι ΖΕΦΨΏ”–÷Ί“ΣΒΡΉς”ΟΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

125ΓΔ¨ö³ΌΙ≈Υ¬

ΓΓΓΓ¨ö³ΌΙ≈Υ¬ΈΜ”Ύ¥σ…≥φ²(zh®®n)Α≤ΤΫΑ≤“Μ¥εΓΘ¨ö³ΌΙ≈Υ¬Θ®«Α…μΜ·éü≈_Θ© ΦΫ®”Ύ±±ΥΈ≥γ¨éΡξιgΘ®1102-1106Θ©Θ§ΨύΫώ“―”–Ϋϋ900ΡξΒΡöv ΖΘ§≈fΥ¬”Ύ‘ΣΊë‘ΣΡξΘ®1295Θ©¬δ≥…Θ§÷ΝΫώ“≤”–700ΕύΡξöv ΖΘ§§F(xi®Λn)Υ¬÷Ί–ό”Ύ«ε÷–ΆμΤΎΘ§ «ΥΡïΰ –É»–“¥φΒΡÉ…¥σ÷χΟϊΙ≈Ϋ®÷ΰ÷°“ΜΓΘ“ρΥ¬É»§F(xi®Λn)¥φΒΡ±°ΩΧèΡ‘Σ¥ζ÷Ν«ε¥ζΘ§Νς²ς”––ρΘ§¨Π―–ΨΩΥΡïΰΒΡΉΎΫΧöv ΖΈΡΜ·”–÷Ί“ΣΒΡΉς”ΟΓΘ‘™Υ¬ΡΨΒώΓΔ ·ΒώΓΔΜ“ΒώàDΑΗÉû(y®≠u)ΟάΘ§ΙΛΥ΅ΨΪ’ΩΘ§ ««ε÷–ΆμΤΎΉΎΫΧΫ®÷ΰΒΡ¥ζ±μΘ§‘™Υ¬±ΘΝτΝΚΙΪΖπ’φ…μΘ§“Μ÷±“‘¹μΦάλκ≤ΜîύΘ§ΉςûιΉΎΫΧàωΥυ¥φ‘ΎΘ§”–÷χ÷Ί“ΣΒΡΉΎΫΧΫΧ”ΐ“βΝxΓΘ¨ö³ΌΙ≈Υ¬≈cΗΧôλ¨öΝ÷Ι≈Υ¬≤ΔΝ–“ΜΤπΘ§ûιΥΡïΰ –§F(xi®Λn)¥φΒΡÉ…¥σΥ¬”νΙ≈Ϋ®÷ΰΕχΖQ÷χ”Ύ άΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

126ΓΔ¨öΝ÷Ι≈Υ¬

ΓΓΓΓ¨öΝ÷Ι≈Υ¬ΈΜ”Ύ’ΊëcΥΡïΰ –Ίë…ΫΫ÷ΒάΗΧôλ…œ’·¥εΓΘ¨ö³ΌΙ≈Υ¬ ΦΫ®”Ύ±±ΥΈΈθ¨éΥΡΡξΘ®1071Θ©Θ§öv¥ζ÷Ί–όΘ§§F(xi®Λn)Υ¬÷Ί–ό”Ύ«εœΧΊS °“ΜΡξΘ®1861Θ©Θ§ΨύΫώ“―”–923ΡξΒΡöv ΖΘ§ «ΥΡïΰ ––“¥φΒΡÉ…¥σ÷χΟϊΙ≈Ϋ®÷ΰ÷°“ΜΓΘ÷ςΫ®÷ΰûι”≤…ΫμîΘ§≥ωιήΤΫΨèΘ§–Έ÷ΤΙ≈‰ψΘ§‘ΎΕΰΓΔ»ΐΏM÷°‘Κ¬δ÷–‘O”–Ζ¬ΥΈΧΊϋcΒΡΓΑ≥–¬ΕΓ±Ϋ®÷ΰΉνûι°êΧΊΓΘΥ¬É»âΠ…œΫώ»‘¥φ”–«ε¥ζ«§¬ΓΓΔΒάΙβ÷Ί–ό±°”¦ΚΆœΧΊS÷Ί–όΒΡ ·ΩΧιTΊ“Θ§“‘ΦΑ±äΕύΒΡΝΚ÷υ ·ΩΧΙ≈ιΚ¬™(li®Δn)Β»ΘΜΥϋ²É≤ΜÉH”¦ίdΝΥ»νΙΪΖπΒΡöv ΖΦΑ²ς’fΘ§“≤Ντœ¬ΝΥΙ≈»ΥΨΪ≤ ΒΡïχΖ®Υ΅–gΚΆΈΡ¨WΉςΤΖΘ§÷ΒΒΟΫώ»ΥΚΆΚσ»Υ»Ξ¨WΝïΚΆ―–ΨΩΧΫ”ëΓΘ¨öΝ÷Ι≈Υ¬ûιΥΡïΰ –É»§F(xi®Λn)¥φΒΡÉ…¥σΥ¬”νΙ≈Ϋ®÷ΰ÷°“ΜΘ§‘Ύ°î?sh®¥)Ί»Κ±äΒΡ–ΡΡΩ÷–”–÷Ί“ΣΒΡΒΊΈΜΚΆ”ΑμëΓΘΓ≠Γ?a href=/landscape/88/baolingusi.html class=blue >[‘îΦö]

127ΓΔöW¥ε³Δ œΉΎλτ

ΓΓΓΓöW¥ε³Δ œΉΎλτΈΜ”ΎΖβι_ΩhΝ_Ε≠φ²(zh®®n)öW¥εΓΘöW¥ε³Δ œΉΎλτΉχ±±œρΡœΘ§èV»ΐ¬ΖΘ§É…²»”–«ύ‘ΤœοΓΘΫ®÷ΰ«Α”–Φs175ΤΫΖΫΟΉΒΡιLΖΫ–ΈïώΒΊΘ§Ω²’ΦΒΊΟφΖe629.37ΤΫΖΫΟΉΓΘöW¥ε³Δ œΉΎλτ ΦΫ®”ΎΟς»fövΘ§§F(xi®Λn)¥φΫ®÷ΰûι«εΆ§÷ΈΝυΡξ÷ΊΫ®ΓΘöW¥ε³Δ œΉΎλτ «Ζβι_±Θ¥φί^ΚΟΒΡ«ε¥ζΫ®÷ΰ÷°“ΜΘ§ΤδΫ®÷ΰΙΛΥ΅«…ΟνΒΊΏ\”ΟΡΨΒώΓΔΜ“ΥήΓΔ±Ύ°΄Β»Θ§ΦΦΥ΅ΗΏ≥§Θ§ΙΛΥ΅ΨΪ’ΩΘ§ΨΏ”–“ΜΕ®ΒΡΩΤ―–Ér÷ΒΓΘöW¥ε³Δ œΉΎλτ‘Ύ2011Ρξ1‘¬±ΜΖβι_Ωh»ΥΟώ’ΰΗ°ΙΪ≤ΦûιΩhΦâΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

128ΓΔϊꜻ’³ΙΪλτ

ΓΓΓΓϊꜻ’³ΙΪλτΈΜ”ΎΙΌέΉφ²(zh®®n)ΫπΝ÷¥εΘ§Ϋ®”Ύ«ε¥ζΓΘϊꜻ’³ΙΪλτûι¥uΓΔΡΨΓΔ ·ΫY‰΄Ϋ®÷ΰΘ§»ΐΏM»ΐι_ιgΘ§É…²»Ϋ®ΕζΖΩΓΘ÷–ΧΟ«ΑΧλΨ°É»”–«ε¥ζΦΈëΣ÷ίΘ®ΫώΟΖ÷ίΘ©èV•|≤≈Ή”ΥΈœφν}ïχΓΑΗΧΝ_à@Γ± ·Ί“ΓΘϊꜻ’³ΙΪλτΫ®÷ΰ“é(gu®©)ΡΘ¥σΘ§”–éXΡœΫ®÷ΰΧΊ…ΪΘ§¨Π―–ΨΩ«ε¥ζéXΡœΫ®÷ΰΥ΅–g”–÷Ί“ΣÉr÷ΒΓΘ1938ΡξΩΙëπ(zh®Λn)ΤΎιgΘ§’Ίëc÷–¨W‘χΏw÷ΖΫπΝ÷¥εόk¨WΘ§“‘ϊꜻ’³ΙΪλτΉς’Ίëc÷–¨W–Θ±Ψ≤ΩΘ§Ά§ïr“≤¥ΌΏMΝΥ°î?sh®¥)ΊΫΧ”ΐ ¬‰I(y®®)ΒΡΑl(f®Γ)’ΙΓΘ2001ΡξΘ§ϊꜻ’³ΙΪλτ±ΜΙΪ≤ΦûιΒ¬ëcΩhΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

129ΓΔΝ_ΚιΡΣ œ¥σΉΎλτ

ΓΓΓΓΝ_Κι¥ε§F(xi®Λn)¥φΒΡΙ≈Ϋ®÷ΰ”–ΡΣ œ¥σΉΎλτΓΔ¬ΡΥΓΡΣΙΪλτΓΔ÷ώΐSΡΣΙΪλτΓΔΟΖ¥εΡΣΙΪλτΓΔΟτΐSΡΣΙΪλτΓΔàρΖρΡΣΙΪλτΓΔ―©ΖεΡΣΙΪλτΙ≤7ιgΓΘΤδ÷–ΡΣ œ¥σΉΎλτΫ®”ΎΟς¬Γëc5ΡξΘ®1571ΡξΘ©Θ§«ε«§¬Γ»ΐ °ΝυΡξΘ®1771Θ©÷ΊΫ®Θ§ΟφΖe527ΤΫΖΫΟΉΘΜΟΖ¥εΡΣΙΪλτΫ®”ΎΟώ΅χΘ§ΟφΖe140ΤΫΖΫΟΉΘΜ÷ώΐSΡΣΙΪλτΫ®”Ύ«ε¥ζ÷–ΤΎΘ§ΟφΖe268ΤΫΖΫΟΉΘΜΟτΐSΡΣΙΪλτΫ®”ΎΟώ΅χΘ§ΟφΖe130ΤΫΖΫΟΉΘΜ¬ΡΥΓΡΣΙΪλτΫ®”Ύ«ε¥ζ«§¬Γ °»ΐΡξΘ®1748ΡξΘ©Θ§ΟφΖe328ΤΫΖΫΟΉΓΘΡΣ œ¥σΉΎλτ «Β¬ëcΩhΦâΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘΉχΈς±±œρ•|ΡœΘ§ûι¥uΓΔΡΨΓΔ ·ΫY‰΄Θ§Ω²Οφιü13.7ΟΉΘ§Ω²ΏM…ν38.5ΟΉΘ§’ΦΒΊΟφΖe527.45ΤΫΖΫΟΉΓΘΤδΫ®÷ΰ≤ΦΨ÷ΓΔ÷–ΧΟ ·÷υΒA±ΘΝτΟςΆμΤΎΒΡΫ®÷ΰΧΊ’ςΘ§÷–ΓΔΚσΧΟΝΚΦή”–Οςο@ΒΡ«ε÷–‘γΤΎΫ®÷ΰΧΊ’ςΘ§¨Π―–ΨΩΟςΡ©«ε≥θΙ≈Ϋ®÷ΰΥ΅–g”–÷Ί“ΣΒΡöv ΖÉr÷ΒΓΘΝ_ΚιΡΣ œ¥σΉΎλτ±Θ¥φ“ΜâKΆξΚΟΒΡ±° ·Θ§”¦ ωΡΣΊΙΖΦûιéXΡœΒΎ“ΜΈΜ†ν‘ΣΖβΓ≠Γ≠[‘îΦö]

130ΓΔ’Ίëc¥»‘ΤΥ¬

ΓΓΓΓèV•|’ΊëcΕΠΚΰΚυΧJ…Ϋ¥»‘ΤΥ¬Ήυ¬δ‘Ύ’Ίëc±±éX…ΫΟ}•|≤ΩΘ§ΕΠΚΰάœΕΠ…Ϋ±≥Ρœ¬¥ΧéοLΙβ–ψϊêΒΡΚυΧJ…ΫοLΨΑÖ^(q®±)É»ΓΘ¥»‘ΤΥ¬öv Ζ”ΤΨΟΘ§≈cΕΠΚΰ…ΫΒΡΑΉ‘ΤΥ¬.ëc‘ΤΥ¬Ά§ «“ΜΟ}Υυ≥–Θ§“ΜöβœύΆ®Θ§ûιéXΡœΟϊ³x÷°“ΜΓΘ™ΰ(j®¥)ΓΕΗΏ“ΣΩh÷ΨΓΖΒ» ΖΝœ”¦ίdΘ§¥»‘ΤΥ¬ ΦΫ®”ΎΟς»föv °ΡξΘ®1591Θ©ΡξΘ§“é(gu®©)ΡΘΚξ¥σΘ§Υ¬É»”–¥σ–ΓΒνΧΟΕΰ °”ύιgΘ§Α¥÷–ίSΨĨΠΖQΖ÷≤ΦΘ§“ά…ΫΨΆ³ί†I‘λΕχ≥…ΓΘΫ®≥…Κσ”Έ»Υ»γωaΘ§…ΤΡ––≈≈°Άυ¹μ≤ΜΫ^Θ§œψΜπ‰OûιΕΠ ΔΓΘΟς»föv»ΐ °Ψ≈ΡξΗΏ…°Κ©…Ϋ¥σéü¬ΖΫ¦¥ΥΒΊΘ§¨Π¥»‘ΤΥ¬ΦΑ÷ή΅ζ≠h(hu®Δn)Ψ≥Όù≤ΜΫ^ΩΎΘ§‘ä≈d¥σΑl(f®Γ)ΓΑΑΈι_âmΆΝ“äΦ―…ΫΘ§«εΗΘΨ”»Μ‘Ύ¥ΥιgΘ§≤Μ «ΒΟΧλ‘ΣΉνΚώΘ§Ρ«ΡήίpΖ≈“Μ»ΥιeΘ§Γ±ΡΥΤδ÷–“Μ ΉΘ§Κ©…Ϋ¥σéü”ΎΕΠΚΰ…ΫΑΉ‘ΤΥ¬÷ς≥÷ΤΎιgΘ§Ηϋ «Ϋ¦≥Θ≈c¥»‘ΤΥ¬Άυ¹μΘ§¥»‘ΤΥ¬“≤Ϋ¦≥Θ≈…≥ω…°²HΒΫΑΉ‘ΤΥ¬¨WΝïΘ§ΫΜΝςΜ·¨W÷ΣΉRΘ§É…Υ¬ΫΜΆυ…θΟήΓΘ¥»‘ΤΥ¬Ι≈³x”÷ûιΕΠΚΰ…Ϋ»ΐ °Νυ’–Χα÷°“ΜΘ§≈cΑΉ‘ΤΥ¬“‘ΦΑΚσ¹μΒΡëc‘ΤΥ¬Ά§ûι άΆβΧ“‘¥Θ§ «ΕΠΓ≠Γ≠[‘îΦö]

131ΓΔΊëœ…λτ

ΓΓΓΓΊëœ…λτ”–1200ΕύΡξöv ΖΘ§ «Ι≈“ΊΥΡïΰΒΡ“ΜΉυΙ≈λτΘ§öv¥ζ¨“öߨ“–όΘ§§F(xi®Λn)‘ΎΒΡΊëœ…λτ «1982Ρξ”…ΥΡïΰ¬ΟΗέΆ§ΑϊΧK•|ΝΊœ»…ζΨηΌY÷ΊΫ®ΒΡΓΘΫ®λτ≥θΤΎΘ§”–É…Η±¨Π¬™(li®Δn)Θ§»γΫώ»‘Ντ”ΎιTΩΎΚΆλτÉ»ΘΚΓΑΊëοLΝτ÷ώΑΊΘ§œ…öβΜντ~¬ίΓ±,ΓΑ¬ιΩ|Φè°îΡξΘ§“ΜΤ§±υ–Ρâm≤Μ»ΨΘΜτ~¬ί²ς«ßΙ≈Θ§«ß¨ΛΧΕ”Α‘¬Ά§«εΓΘΓ±‘ΎΊë…ΫΒΡ…ΫœΣάοΘ§”–ΖNτ~Ϋ–ΉωΦεωaτ~Θ§ωaτ~“ΜΟφΦε≥…ΝΥϋSΚ÷…ΪΘ§ΕχΝμ“ΜΟφœσΤΫ≥Θθéτ~ΒΡ…ΪΘ§ΥΉΖQΓΑΦεωaτ~Γ±ΓΘ”–“ΜΖN ·¬ί³t «üoΈ≤ΚVΒΡΘ§ΥΉΖQΓΑüoΚVœ…¬ίΓ±ΓΘœύ²ςΊë≈°ΕψΏM…ν…ΫΚσΘ§“Μ÷±¦]”–Άϋ”¦¥εΉ”άοΚΔΉ”²ÉΖ≈ΡΝΉΫτ~Οΰ¬ίΒΡΤDΩύ…ζΜνΘ§ïrïrΜΊ¹μΦετ~Θ§÷σ¬ίΫoΚΔΉ”²É≥δπ΅Θ§“ΜΧλΡ«éΉ²ÄΦwγΪΉ”ΒήΏM…ΫΤσàD ©±©Θ§Ίë≈°Α―ΦτΝΥΈ≤ΚV€ ²δ≥¥ΒΡ ·¬ίΚΆ³²ΦεΝΥ“ΜΏÖΒΡωaτ~ΧΏ¬δΒΫ…ΫœΣάοΘ§Νx’ΐ‘~΅άΒΊΚ«≥βΥϊ²ÉΘΚΓΑ¨éΥά≤ΜèΡΘ§–ίœκ»ηΈ“ΘΓΓ±»ΜΚσΒ«…œΧΕΏÖ ·―¬Ωv…μΧχœ¬…νΧΕΘ§¥σΦ“’ΐ”ϊœ¬ΧΕ™ΤΤπΈΡΙΟΏzσwΒΡïrΚρΘ§σE¬³œ…‰ΖΐRχQΓ≠Γ≠[‘îΦö]

132ΓΔ“Π¥εΥ°‰«

ΓΓΓΓ“Π¥εΥ°‰« ΈΜ”ΎΗΏ“Σ –ΜνΒάφ²(zh®®n)“Π¥εΓΘΫ®”Ύ«ε«§¬Γ»ΐ °ΥΡΡξΘ®1769ΡξΘ©ΓΘΉχΈς±±œρ•|ΡœΓΘ¥uΡΨΫY‰΄Θ§”…÷ς‰«ΚΆΗ±‰«ΫM≥…Θ§÷ς‰«ûι’ΐΖΫ–ΈΘ§Οφ¨£12ΟΉΘ§‰«ΗΏΥΡ¨”Ι≤15ΟΉΘΜΗ±‰«ΗΏΕਔȧΟφ¨£12ΟΉΘ§…ν4.3ΟΉΓΘΜυΒAûι3ΟΉΗΏΒΡœΧΥ° ·Θ§‰«μîûιΆΏΟφΘ§ΝπΝßΆΏιήΘ§¥σΖυΥ°ΖβΜπ…ΫâΠΘ§μî≤ΩΆβâΠ”–±Ύ°΄ΚΆΗΓΒώΓΘ‰«ΑεΓΔ‰«ΧίΫ‘”…ΡΨΌ|≤ΡΝœ÷Τ≥…Θ§ΟΩ¨”‰«ΥΡΟφâΠ±ΎΨυ”–É…²Ä≤tΆϊ¥ΑΩΎΓΘ‰«É»÷–―κ”–“ΜΒΊœ¬Χ”…ζ≥ωΩΎΘ§Ά®≥ω‰«ΆβΓΘ÷ς‰«¥σιT≈céϊΖΩ÷°ιg”–“ΜΧλΨ°Θ§ΧλΨ°÷–―κ¥φ“ΜΩΎΥ°Ψ°ΓΘ“Π¥εΥ°‰«¨ΠΗΏ“ΣΒΊÖ^(q®±)«ε¥ζΒۮ÷ΰ≈cöv ΖΑl(f®Γ)’Ι”–“ΜΕ®ΒΡ―–ΨΩÉr÷ΒΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

133ΓΔ»ΐ¨υΙ≈…γ

ΓΓΓΓ»ΐ¨υΙ≈…γ ΈΜ”ΎΗΏ“Σ –Ϋπάϊφ²(zh®®n)»ΐ“Σ¥εΓΘΫ®”Ύ«ε«§¬ΓΈε °ΈεΡξΘ®1790ΡξΘ©ΓΘΉχ•|±±œρΈςΡœΓΘ’ΦΒΊΟφΖeΦs110ΤΫΖΫΟΉΓΘ¥u ·ΫY‰΄ΓΘ≥ ΧΪéü“Έ–ΈΘ§”…≈_ΜυΓΔΤΫ≈_ΦΑΑί≈_ΫM≥…ΓΘ≈_ΜυΓΔΤΫ≈_Ψυ”–≈_κAΩ…Ι©…œœ¬ΓΘ≈_κAÉ…ΏÖΒΡ¥ΙéßΧΛΕε…œΒώΩΧ”–θéτ~ΧχΐàιTàDΑΗΘ§Αί≈_’ΐΟφΒώΩΧ”–ΑΥœ…Ώ^ΚΘ»ΥΈοΓΘΚσâΠ’ΐ÷–«Ε“ΜΟφΜ®çèér ·ΑεΘ§èΡ”“ΆυΉσξ•ΩΧΓΑ»ΐ¨υΙ≈…γΓ±ΥΡ²Ä¥σΉ÷ΓΘΚσâΠμî≤Ω÷–ιgΒώ”–Μπ÷ιΘ§É…ΕΥΒώΩΧω½τ~ΓΘ»ΐ¨υΙ≈…γ±Θ¥φί^ΚΟΘ§ «°î?sh®¥)Ί»ΥΑίΦάΒΡàωΥυΘ§¨Π―–ΨΩ°îΒ(sh®¥)ΊΟώ±ä–≈―ωΨΏ”–“ΜΕ®ΒΡÖΔΩΦÉr÷ΒΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

134ΓΔΆ‰Έςάν œ¥σΉΎλτ

ΓΓΓΓΆ‰Έςάν œ¥σΉΎλτ ΈΜ”ΎΗΏ“Σ –Ά‰çèφ²(zh®®n)Ά‰“Μ¥εΓΘ ΦΫ®”Ύ«ε¥ζ÷–ΤΎΘ§«εΡ©îUΫ®Θ§öv¥ζ”–ΨS–όΘ§2004Ρξ¥σ–όΓΘΉχ•|œρΈςΓΘΩ²Οφιü12.8ΟΉΘ§ΏM…ν36.2ΟΉΓΘûι»ΐι_ιg»ΐΏM…νΚœ‘Κ ΫΫ®÷ΰΘ§”≤…ΫμîΘ§’ΐΓΔ–±ΦΙΨυûι≤©Ι≈ΦΙΘ§âΠιΙΨυάL”–±Ύ°΄ΓΘΜ®çèér ·Ρ_ΓΘÉ…ΏM÷°ιgΨυ”–É…ά»ΚΆΧλΨ°ΓΘν^ΏMΟφιü»ΐιgΏM…νΕΰιgΓΘΖβιήΑεΒώéXΡœΦ―ΙϊΓΘ«Αά»ΈrΙ≠ΝΚ…œ÷ΟΣ{Ή”μî»γ“β‘ΤΦyΘ§κp≤ΫΝΚ…œ‘OΕΖΙΑΘ§«Αά»ΝΚΦήΨυΒώ”–ëρ«ζ»ΥΈοΓΘΕΰΏMΟφιü»ΐιgΏM…ν»ΐιgΘ§ΦΙsύΆ§ν^ΏMΓΘΝΚΦήû饩ν^ ΫΘ§«Αά»ûιΨμ≈ομîΓΘ«Αά»Αε ΫΝΚΦήΦΑ»ΗΧφΨυΒώΩΧ”–ΨΪΟάΦyο½ΓΘΚσΏMΟφιü»ΐιgΏM…ν»ΐιgΘ§¥©ΕΖ ΫΝΚΦήΘ§ΦΙsύΆ§«ΑΓΘΆ‰Έςάν œ¥σΉΎλτΡΨΒώ―bο½ΙΛΥ΅ΨΪ’ΩΘ§»ΥΈοΒώΩΧΨΪΦöΘ§ΤαΫπΗϋο@Ϋ®÷ΰ―bο½»AϊêΘ§ΨΏ”–“ΜΕ®ΒΡöv ΖΓΔΩΤ¨WΚΆΥ΅–gÉr÷ΒΓΘ2011ΡξΙΪ≤ΦûιΗΏ“Σ –ΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

135ΓΔÖ«ΙπΒΛΡΙ

ΓΓΓΓÖ«ΙπΒΛΡΙΈΜ”ΎΗΏ“Σ –ΑΉΆΝφ²(zh®®n)ΨΟΝτ¥εΓΘ¨Ό«ε¥ζΡΙ‘αΓΘΉχ±±œρΡœΘ§ΙΑ–Έ†ν»ΐΒάΉoâΠΘ§Υ°Ρύ ·ΟΉ≈ζ éΡΙâΠΓΘΩ²Οφιü10.4ΟΉΘ§…ν11ΟΉΘ§ΡΙÉ…ΏÖΒΎ“ΜΒάΉoâΠ粫Ε≥é ·±°÷Ψ2âKΘ§”¦ ωÖ«ΙπΒΛ…ζΤΫΓΘÖ«ΙπΒΛΘ®1855ΓΣ1902ΡξΘ©Θ§ΗΏ“ΣΥ°Ω”Θ®Ϋώ¨Ό’Ίëc –ΕΠΚΰÖ^(q®±)Θ©»ΥΘ§«εΙβΨwΡξιgΏM ΩΓΔΏxûιΚ≤Ν÷‘Κ ϋΦΣ ΩΘ§…Δπ^ ΎΨé–όΘ§”¦Οϊ”υ ΖΘ§ «÷–΅χΈοάμ÷°ΗΗÖ«¥σιύΒΡΉφΗΗΓΘÖ«ΙπΒΛΡΙ‘α“é(gu®©)ΡΘί^¥σΘ§§F(xi®Λn)¥φΆξΚΟΘ§ΨΏ”–“ΜΕ®ΒΡöv ΖΚΆΥ΅–g―–ΨΩÉr÷ΒΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

136ΓΔξê“‘ίdΡΙ

ΓΓΓΓξê“‘ίdΡΙΈΜ”ΎΜνΒάφ²(zh®®n)Υ°ΩΎ¥εΓΘΫ®”ΎΟςΦΈΨΗΕΰ °ΡξΘ®1541ΡξΘ©Θ§ΉχΡœœρ±±Θ§ΡΙΖ÷É…ΦâΕχΫ®Θ§Ω²Οφ¨£4.5ΟΉΘ§’ΦΒΊ50ΕύΤΫΖΫΟΉΓΘâûâΠΓΔâû ÷ΓΔΝ_»ΠâΠΒ»»ΪûιΦt…Αér ·≤ΡΘ§âûΧΟ÷–―κ‘O”– ·ΑεΑί≈_Θ§ΚσΟφΝΔ“ΜâK‘Τ · ·±°Θ§±°’ΐΟφξéΩΧΓΑ‘§÷ίΗ°Ιù(ji®Π)ξêΙΪ÷°ΡΙΓ±Θ§‘ΎâûΧΟ«Αâû ÷²»ΏÖΝΔ”–ΗΏ1.2ΟΉΓΔ¨£0.7ΟΉΒΡÉ…âK±°”¦Θ§ΉσΏÖ”–ΌnΏM Ω≥ω…μΒΡèVΈς≤Φ’ΰ ΙΉσÖΔΉhΧο»ξ≥…ΉΪ¨ëΒΡΓΕ‘§÷ίΗ°ΆΤΙΌξêΙΪΡΙ±μΓΖΘ§”“ΏÖ”–ΌnΏM Ω≥ω…μΒΡèV•|Α¥≤λΥΨÉÄ ¬ΓΔÉ…Ψ©¥σάμΥ¬Ί©Ν÷œΘ‘ΣΉΪ¨ëΒΡΓΕΙù(ji®Π)ΆΤξêΙΪΡΙ÷ΨψëΓΖΘ§±°ΈΡûιΩ§ïχξéΩΧΘ§É…±°èΡ≤ΜΆ§ΒΡΫ«Ε»Ης”–²»÷ΊϋcΒΊΫιΫB‘§÷ίΆΤΙΌξêΙΪΒΡΦ“Ήε€Y‘¥“‘ΦΑ”¦ ωΥϊΒΡ…ζΤΫ≈c÷ς“Σ’ΰΩÉΓΘξê“‘ίdΡΙ¨Π―–ΨΩξê œΦ“ΉεèΡ’ψΫ≠Ώw÷ΝèV•|Ρœ–έ÷ι≠^œοΘ§‘ΌΏw÷ΝΗΏ“ΣΓΔΕΠΚΰ»ºŮؔöv Ζ”–“ΜΕ®Ér÷ΒΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

137ΓΔΉTρ·ΡΙ

ΓΓΓΓΉTρ·ΡΙΈΜ”ΎΗΏ“Σ –ΜΊΐàφ²(zh®®n)ΆζΕ¥¥εΓΘ ΦΫ®”Ύ±±ΥΈ‘ΣΊSΤΏΡξΘ®1084ΡξΘ©Θ§Ος”ά‰ΖΕΰ °“ΜΡξΘ®1423ΡξΘ©ΓΔ«εΦΈëcΕΰ °“ΜΡξΘ®1816ΡξΘ©ΓΔ1999Ρξ”–÷Ί–όΓΘ‘™ΡΙûιΖρΤόΚœ‘αΡΙΘ§≥ ιLΖΫ–ΈΘ§’ΦΒΊΟφΖeΦs120ΤΫΖΫΟΉΘ§Ϋ®÷ΰΟφΖe58.3ΤΫΖΫΟΉΓΘΉχ•|±±œρΈςΡœΘ§ΧΪéü“Έ–ΈΘ§«ύ¥u¬ι ·Τω÷ΰΓΘΡΙ…ν5.3ΟΉΘ§¨£11ΟΉΓΘν~ ·ûι¬ι ·Θ§ν~ ·…œΖΫ÷–―κΒώΧΪξ•Θ§÷ή΅ζΒώ”–Μπ―φΦyο½ΓΘν~ ·œ¬”–ΚΎ…Ϊ ·ΩΧΉ÷ΡΙ±°Θ§‘≠ΡΙ±°≤Ί”Ύ÷Ί–όΚσ–¬ΝΔΒΡΡΙ±°ΚσΓΘ±°ΈΡûιΓΑΥΈ’aΌ¦–Χ≤Ω…–ïχο@Ώh άΉφΩΦρ·ΈΧΉTΙΪΓΔεΰ÷λ œΖρ»ΥΚœΡΙΓ±ΓΘΡΙΚσûιΑκàA–ΈΧΪéü“Έ±≥†νΒΡΉoΤ¬?li®Δn)θΆΝ«ύ¥uâΠΘ§âΠ…œ”–¬ι ·½lΗ≤…wΓΘΡΙΉσ”“É…ΏÖΖ÷³e粫ΕΟς”ά‰ΖΓΑρ·ΈΧΡΙψë÷ΨΓ±ΚΆ«εΦΈëcΓΑ÷Ί–όρ·ΈΧΡΙ÷ΨΓ±ΩΧΉ÷ΚΎ…Ϊ ·±°ΓΘΉTρ·ΡΙ «ΉTρ·‘χ¨OΉT≥·ΕΥΘ®ΥΈΏM ΩΓΔ–Χ≤Ω…–ïχΉT≤°²}¥ΈΉ”Θ©”ΎΥΈ‘ΣΊSΤΏΡξΘ§ΜΊΒΫΫ≠ΈςΒΛχPéXΏwΡΙΒΫ‘™÷ΖΓΘΉTρ· «ΥΈ¥ζΉT œ»κΜ¦ ΦΉφΘ§ ήöv¥ζΓ≠Γ≠[‘îΦö]

138ΓΔ»ΐΕύΦt…Αér≤… ·àωΏz÷Ζ

ΓΓΓΓ»ΐΕύΦt…Αér≤… ·àωΏz÷ΖΈΜ”ΎΗΏ“Σ –ΜΊΐàφ²(zh®®n)»ΐΕύ¥εΓΘΟς«εïrΤΎι_≤…ΓΘΉχΈς±±œρ•|ΡœΓΘ»ΪιL60ΟΉΘ§¨£23ΟΉΘ§”–Εύ²Ä≤… ·Ω”Θ§Τδ÷–ΈςΡœΟφΒΡ≤… ·Ω”ιL11ΟΉΘ§¨£7ΟΉΘ§…ν6ΟΉΘ§ ·ΩΎι_≤…±ΎΒΡΈς±±Οφ”–Ψ≈²Ä–ΓàAΩΉΦΑι_≤…ïrΒΡ½l–ΈΦyΓΘ ·±Ύ…œ«εΈζΒΊΩΧ÷χΓΑ≥γΒùΦΚΟ°Ρξ÷ΌœΡ»Γ ·Γ±ΓΑΙ≈ίΩ≈_Γ±ΓΑ«§¬Γ»……ξΡξ”÷»Γ ·Γ±ΚΆΓΑοL‘¬Ε¥Γ±Β»Ή÷‰”Θ§Ήν¥σΒΡΉ÷ΗΏΦs0.2ΟΉΘ§Ήν–ΓΒΡΗΏΦs0.05ΟΉΘ§Ή÷έEκS“βΓΘ•|±±ΟφΒΡ≤… ·Ω”≈cΈςΡœΟφΒΡ≤… ·Ω”œύΗτ7ΟΉΘ§ιL14ΟΉΘ§¨£7ΟΉΘ§…ν4ΟΉΓΘ»ΐΕύΦt…Αér≤… ·àωΏz÷Ζ¨Π―–ΨΩ’Ίëc”»Τδ «ΗΏ“Σ°î?sh®¥)ΊΙ≈Ϋ®÷ΰΑl(f®Γ)’ΙΓΔΉÉΏwöv ΖΧαΙ©÷Ί“ΣΉτΉCΌYΝœΘ§ΨΏ”–ί^ΗΏÉr÷ΒΓΘ2011ΡξΙΪ≤ΦûιΗΏ“Σ –ΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

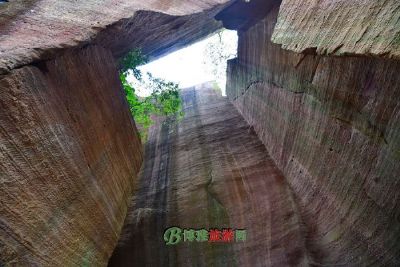

139ΓΔΕΥ ·άœΩ”Ε¥Ώz÷Ζ

ΓΓΓΓΕΥ ·άœΩ”Ε¥Ώz÷ΖΈΜ”ΎΗΏ“Σ –ΫπΕ…φ²(zh®®n)≥éΩ”¥εΘ§ Φηè”ΎΧΤΈδΒ¬‘ΣΡξΘ®618ΡξΘ©Θ§öv¥ζ”–ι_≤…ΓΘ“ρΡξ¥ζΨΟΏhΘ§Ι ΖQάœΩ”ΓΘ”÷ΖQΥ°érΘ§«εΩΒΈθΚσ”÷ΖQΜ érΓΘΕ¥É»‘≠”–οw σΕ¥ΓΔ•|Ε¥ΓΔ’ΐΕ¥ΓΔΕ¥Ή–ΓΔ¥σΈςΕ¥ΓΔΥ°öwΕ¥Β»Ε¥―®Θ§§F(xi®Λn)¥φ¥σΈςΕ¥ΚΆΥ°öwΕ¥2²Ä≤… ·ΙΛΉςΟφΓΘΕ¥É» ·Βά «―ΊΨèÉA–±≥é ·¨”ηèΏMΘ§–Έ≥…“Μ²ÄΤπΖϋ«ζ’έΓΔΕύΉÉΒΡ–Γ–ΆΩ”ΒάΘ§ ·ΒάΗΏ0.7ΟΉ÷Ν0.9ΟΉΓΘάœΩ”Ε¥≤… ·ΙΛΉςΟφΕΦ‘ΎΈςΫ≠’ΐ≥ΘΥ°ΈΜ÷°œ¬Θ§…θ÷ΝΒΆ”ΎΈςΫ≠Κ”¥≤ΓΘ¥σΈςΕ¥»ΪιLΦs135ΟΉΘ§Ε¥ΩΎ≈cΕ¥ΒΉΗΏ≤νûι25.5ΟΉΘΜΥ°öwΕ¥»ΪιLΦs120ΟΉΘ§Ε¥ΩΎ≈cΕ¥ΒΉΗΏ≤νΦs20ΟΉΓΘΕΥ ·άœΩ”Ε¥Ώz÷ΖΥυ°a≥é · ·Ό|ΦöΡ¹Θ§΄…Ρέà‘¨çΘ§≥ ΉœΥ{…Ϊéß«ύ…ΪΓΘ ·ΤΖΜ®ΦyΊSΗΜΘ§”–τ~ΡXÉωΓΔΫΕ»~ΑΉΓΔ«ύΜ®ΓΔΜπόύΓΔτδ¥δΓΔζpχ¹―έΓΔΫπψyΨÄΓΔ±υΦyΒ» ·ΤΖΘ§œ¬ΡΪΓΔΑl(f®Γ)ΡΪΩλΘ§ûι±äΕ¥÷°ΙΎΘ§±Μ“ïûιΓΑ≥é÷–÷Ν¨öΓ±ΓΘ«εΡ©ι_ ΦΆΘ≤…ΫϋΑΌΡξΓΘ1972Ρξ÷Ί–¬ι_≤…ΓΘ2000ΡξΖβΩ”÷ΝΓ≠Γ≠[‘îΦö]

140ΓΔ…œ«εû≥Ι≈¥ε

ΓΓΓΓ…œ«εû≥Ι≈¥εΈΜ”ΎΗΏ“Σ≥«Ö^(q®±)Ές±±ΟφΘ§≈RΥ°ΩΩ…ΫΘ§÷ή΅ζΦtâΠςλΆΏΒΡΙ≈ΟώΨ”»γΖ±–«ϋcϋcûΔ¬δΤδιgΘ§εe¬δ”–÷¬Θ§λo÷kιeΏmΓΘΏ@άο”–°ê΅χ«ι’{ùβΚώΒΡ÷–ΈςΚœηΒΫ®÷ΰΧλ÷ςΧΟΘ§”–σw§F(xi®Λn)ΦɉψΟώοLΟώ«ιΒΡ«ύ¥uΙ≈…αΓΔ¬ι ·–ΓœοΓΔùO¥εΙ≈Ε…ΓΔΙ≈ι≈–ό÷ώΓΘ…œ«εû≥Éû(y®≠u)ΟάΒΡΉ‘»ΜΨΑ”^ΚΆ»ΥΈΡΌY‘¥Έϋ“ΐüoîΒ(sh®¥)ΒΡΏhΫϋ”ΈΩΆ«Α¹μΧΫΟΊΘ§ΫϋΡξ¹μ±Μ÷TΕύêέΚΟîz”ΑΓΔάL°΄≈c¬Ο”ΈΒΡ»Υ ΩΥυ«ύ≤AΘ§÷–―κκä“ï≈_ΓΕΉΏ±ι÷–΅χΓΖôΎΡΩ‘χ«Α¹μ≈Ρîz¨Θν}Ιù(ji®Π)ΡΩΓΘΩ”Έ≤¥εΙ≈¥ε¬δΩ”Έ≤¥εΘ§“Μ²ÄοLΨΑ–ψϊê«“Οώ«ι¥Ψ‰ψΒΡΙ≈¥ε¬δΘ§Υϋ“ρ≈céXΡœ°΄≈…“Μ¥ζΉΎéüάη–έ≤≈”–÷χ€Y‘¥ξPœΒΕχΟϊ¬ï¥σ’ώΓΘΉΏΏMΩ”Έ≤öv ΖΈΡΜ·Ι≈¥εΘ§Ι≈…ΪΙ≈œψΒΡéXΡœΫ®÷ΰ»ΚΘ§Σö”–ΒΡΉ‘»ΜοLΙβΚΆ»ΥΈΡöβœΔΉ¨»ΥΌp–Ρê²ΡΩΘ§΅@ûι”^÷ΙΓΘ «èV•| °¥σΧΊ…ΪΙ≈¥εΓΔèV•| ΓΙ≈…ΪΙ≈œψΒΡéXΡœύl(xi®Γng)¥ε“‘ΦΑΟϊ»Υöv ΖΈΡΜ·¬Ο”ΈΨΑÖ^(q®±)ΓΘΨΑÖ^(q®±)É»”–άη–έ≤≈Ι Ψ”ΓΔά…ΙΌΒΎΓΔβυΚΆΧΟïχΈί“‘ΦΑ«ε¥ζΦ“ΆΞΓΔΟώ΅χΦ“ΆΞΓΔ…ζ°aξ†ξ†≤ΩΒ»’Ι ΨΨΑ”^ΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]