хҺіЗ…^(qЁұ)ВГУОҫ°ьcҪйҪB

ИӘЦЭКР хҺіЗ…^(qЁұ)ОДОп№ЕЫE хҺіЗ…^(qЁұ)јtЙ«ВГУО хҺіЗ…^(qЁұ)ГыИЛ№КҫУ 4Aҫ°…^(qЁұ) хҺіЗ…^(qЁұ)К®ҙуҫ°ьc И«Іҝ хҺіЗ…^(qЁұ)МШ®a(chЁЈn) хҺіЗ…^(qЁұ)ГАКі хҺіЗ…^(qЁұ)өШГыҫW(wЁЈng) хҺіЗ…^(qЁұ)ГыИЛ [ТЖ„У°ж]

61ЎўКРІ°ЛҫЯzЦ·

ЎЎЎЎКРІ°ЛҫЯzЦ·Ј¬ЛОФӘөv¶юДкЈЁ1087Ј©ҪЁБўЈ¬ЖдВҡДЬКЗҢЈЎ°ХЖ·¬ШӣәЈІ°ХчИ¶ЩQ(mЁӨo)ТЧЦ®КВЈ¬ТФҒнЯhИЛЈ¬НЁЯhОпЎұЈ¬КЗОТҮш¬F(xiЁӨn)ФЪЦШТӘөД№ЕәЈкP(guЁЎn)ЯzЦ·ЎЈёщ“ю(jЁҙ)ҝј№Е°l(fЁЎ)ҫтЈ¬…ўХХКРІ°ЛҫФO(shЁЁ)ЦГТҺ(guЁ©)ДЈЈ¬ҪY(jiЁҰ)әПИӘЦЭКРІ°Лҫ/„Х(wЁҙ)ЯzЦ·ЦЬҮъЛ®ПөЎўөАВ·өДҳӢ(gЁ°u)іЙөИТтЛШЈ¬НЖңyИӘЦЭКРІ°ЛҫЯzЦ·өД·¶ҮъҙуЦВһйОчДПТАЦсҪЦЈ¬–|ұұөҪсRЫаПпОчӮИ(cЁЁ)өАВ·әНсRЫаПпЦ®йgЈ¬–|ДПЦБЛ®йTПпЈ¬Очұұҝҝ°ЛШФңПЈ¬ФәВдХыуwФЪГжйҹ89.4ГЧЈЁ·ҪПт72¶ИЈ©ЎўЯMЙо134.1ГЧЈЁ·ҪПт162¶ИЈ©өД…^(qЁұ)йgЦ®ғИ(nЁЁi)Ј¬Гж·eјs12000ЖҪ·ҪГЧЎЈ¬F(xiЁӨn)КРІ°ЛҫЯzЦ··¶ҮъғИ(nЁЁi)УРёҪҢЩОДОпЛ®ПЙҢmЎЈЯzЦ·ЕФУРЛ®йTЛ®кP(guЁЎn)әНДПЮ№йTЛ®кP(guЁЎn)Ј¬ТФРыР№Л®Бчј°Ҷўй]ЦЫй®өДіцИлЎЈКРІ°ЛҫЯzЦ·Ј¬јИКЗ№ЕҙъИӘЦЭәЈЙПЙМЩQ(mЁӨo)№ЬАнЦЖ¶ИөДЦШТӘҢҚОпТҠЧCЈ¬ТаКЗИӘЦЭёЫ·ұҳsөДҡvК·ТҠЧCЦ®Т»Ј¬һйСРҫҝИӘЦЭөШ…^(qЁұ)№ЕҙъЙМЩQ(mЁӨo)№ЬАнЦЖ¶ИәНИӘЦЭәЈСуЩQ(mЁӨo)ТЧМṩБЛЦШТӘК·БПғrЦөЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

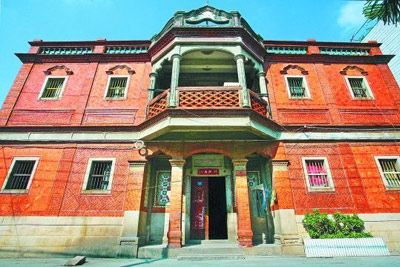

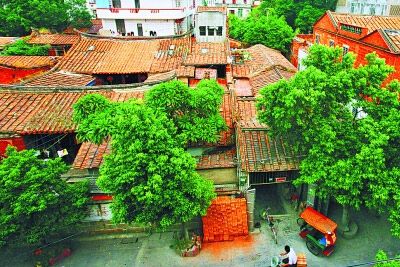

62ЎўДПНвЧЪХэЛҫЯzЦ·

ЎЎЎЎДПНвЧЪХэЛҫЯzЦ·КЗТ»МҺХЖ№ЬЛОҙъНвҫУЧЪКТКВ„Х(wЁҙ)өД№ЩКрәНДПЛО»КЧеҫУЧЎЯzЦ·Ј¬УЙЬҪИШМГЎўДАЧЪФәЎў‘Н„сЛщЎўЧФРВэSЎўМмҢҡіШЎўЦТәс·»өИҳӢ(gЁ°u)іЙЈ¬Гж·eјs45080ЖҪ·ҪГЧЎЈіцНБөДЛОФӘ•rЖЪМХҙЙЖчЎўМХЦЖҪЁЦюҳӢ(gЁ°u)јюЈ¬ТФј°Т»Р©Йъ»оУГҫЯҫщЧфЧCБЛФ“өШьcФшКЗДПНвЧЪХэЛҫЛҫКрәН»ККТЧЪКТҫУЧЎҲцЛщЈ¬ТФј°ФшЧчһйЛ®к‘ЛВ»щЦ·өДҡvК·ЎЈ“ю(jЁҙ)ҝј№Е°l(fЁЎ)ҫтј°ОД«IНЖңyДПНвЧЪХэЛҫПакP(guЁЎn)Л®іШЯzЫEөДРО о»щұҫһййL·ҪРОЈ¬ДПұұ·ҪПтЈ¬Гж·eјs12480ЖҪ·ҪГЧЎЈҢҰУЪСРҫҝДПЛО•rЖЪЛОҙъНвҫУЧЪКТЯwТЖөҪИӘЦЭЎўФЪИӘЦЭЙъ»оЎў…ўЕcәЈНвҪ»НЁЩQ(mЁӨo)ТЧЈ¬ҙЩЯMИӘЦЭХюЦОөШО»өДМбёЯЎўЙз•юҪӣ(jЁ©ng)қъөД°l(fЁЎ)Х№әНОД»ҜөД·ұҳsөИ·ҪГжҫЯУРЦШТӘөДТвБxЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

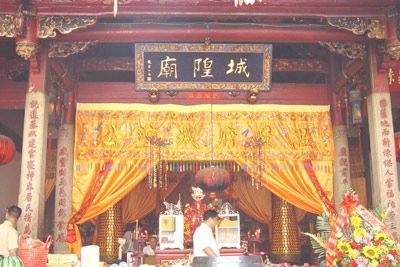

63ЎўьSЧЪқh№КҫУ

ЎЎЎЎьSЧЪқh№КҫУО»УЪИӘЦЭКР…^(qЁұ)ЦРЙҪЦРВ·жӮ(zhЁЁn)“бПпғИ(nЁЁi)Ј¬УР¶юЧщЧЎ·ҝЈ¬ёчИэй_йgЈ¬ИэЯMЙоЈ¬ЯҖУРЧoШИЎў•ш·ҝЎў»ЁҲ@өИЈ¬ХјөШ1®Җ¶аЎЈ№КҫУһйЗеПМШSДкйg(1851Ў«1861Дк)ғЙҸVҝӮ¶ҪјжНЁЙМҙуіјьSЧЪқhөДё®өЪЈ¬¬F(xiЁӨn)ЦчуwҪЁЦюЙРҙжЈ¬КЗИӘЦЭЗеҙъКЛ»ВКАјТҫЫЧе¶шҫУөДХ¬өЪөдРНЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

64ЎўИfХэЙ«№КХ¬

ЎЎЎЎИfХэЙ«№КХ¬О»УЪИӘЦЭКР…^(qЁұ)–|ҪЦөЪИэПпИfШИЫфЎЈФӯһйЗеҝөОхДкйg(1662Ў«1722Дк)ёЈҪЁЛ®ҺҹМб¶ҪИfХэЙ«өДё®өЪЈ¬әуЩuҪoНхРХЈ¬ЛЧ·QЖдё®өЪһйЎ°ИfШИЫфНхЎұЎЈХ¬ЦчИfХэЙ«ЈЁ1637ЎӘ1691ДкЈ©ЧЦО©ёЯЈ¬Т»ЧЦЦРвЦЈ¬ёЈҪЁ•xҪӯИЛЎЈҝөОхИэДкЈ¬ХРҪөәЈұIкҗ NУР№ҰЈ¬МбһйкғОчЕd°ІУО“фҢўЬҠЎЈҸДОч°ІҢўЬҠНЯ –ҝҰЖҪ…ЗИэ№рЈ¬К®ОеДкЈ¬јУМ«ЧУЙЩұЈг•Ј¬Х{(diЁӨo)ИОёЈҪЁЛ®ҺҹҝӮұшЈ¬А^¶шМбЙэЛ®ҺҹМб¶ҪЎЈК®°ЛДкЈ¬Ч·”ўҝЛк–ЖҪкP(guЁЎn)№ҰЈ¬јУЧу¶ј¶ҪЎЈҸДҝөУHНхҪЬ•шХч‘р(zhЁӨn)ёЈҪЁЈ¬Ҫө·ю№ўҫ«ЦТЈ¬тҢ(qЁұ)ЦраҚе\Ј¬УиКАВҡ°ЭЛыА®ІјАХ№ю·¬ЎЈҝөОхИэК®ДкЈ¬ЧдЈ¬ДкОеК®ОеЎЈЦшУРЎ¶ЖҪФАКиЧhЎ·ЎўЎ¶ЖҪәЈКиЧhЎ·ј°Ў¶ҺҹЦРјoҝғЎ·өИ•шЎЈТтДкЙЩФшОеДкҫНЧxУЪ№Г№ГөДйLРЦЗдПаЕЛәюЫЕьSеaР–јТИК·f•шФәБ•(xЁӘ)ОдЈ¬ЗеіхЛыёДьSРХҸДЬҠИЛ·QьSҝӮұшЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжҪЁЦюІҝ·ЦЯҖұЈБфФӯГІЈ¬Оей_йgЈ¬ИэЯMЙоЈ¬УРлpЧoШИЎў–|ҸdЈ¬ІјҫЦҮАЦ”әПАнЈ¬Сbп—ҫ«ГАЈ¬һйЗеҙъХ¬өЪҪЁЦюХдЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

65ЎўІМЗе№КҫУ

ЎЎЎЎІМЗе№КҫУО»УЪИӘЦЭКР…^(qЁұ)ОчҪЦРўёРПп24М–Ј¬1983Дк1ФВБРһйКРјүОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈФӯПөГчХэөВДкйg(1506Ў«1521Дк)ҪӯОчКЎМбҢW(xuЁҰ)ёұК№ІМЗеөДё®өЪЈ¬ВЎ‘cЛДДк(1570Дк)ёДһйІМОДЗf№«мфЈ¬ЗеөА№вИэК®Дк(1850Дк)ЦШРЮЎЈ№КҫУЧшұұіҜДПЈ¬ГжҢ’ЎўЯMЙоёчОейgЈ¬УІЙҪКҪОЭн”Ј¬ҙ©¶·КҪДҫҳӢ(gЁ°u)јЬЎЈ–|үҰұЪЙПЗ¶УРПМШSЖЯДк(1857Дк)Ў¶ЦШРЮИӘҝӨҙуЛВәуОДЗf№«мфРтЎ·ұ®ҝМТ»·ҪЎЈ1986ДкКРИЛГсХюё®“ЬҝоЦШРЮЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

66ЎўДҪОчУXФ·

ЎЎЎЎДҪОчУXФ·О»УЪКР…^(qЁұ)ұұйTн”ЖТЈ¬1937ДкҸVғф·ЁҺҹЩҸ——Ҳ@өШҪЁҫ«ЙбЈ¬№©ЖдҺҹЧжЮD(zhuЁЈn)·кәНЙРҸДй_ФӘЛВНЛл[әуҫУЧЎЈ¬әлТ»·ЁҺҹһйЖд•шо~Ў°ДҪОчУXФ·ЎұЎЈғSЙ®ҸVғф·ЁҺҹУЪ1987ДкәН1993ДкғЙҙОғAЩYЦШРЮ”UҪЁЈ¬УЪ1993ДкҪЁіЙлpйЬКҪҙуөоЈ¬ЦШЛЬ·рПсҪрЙнЎЈХыЧщДҪОчУXФ·УЙҙуөоЎўЧoШИЎўЙ®ЙбЎўэSМГЎўЛВйTЎўҙуЫфЎўЙҪйTЎўҮъүҰөИҪMіЙЈ¬ХјөШГж·eТ»З§УаЖҪ·ҪГЧЈ¬ТҺ(guЁ©)ДЈРЫӮҘЎЈҙуөоһй¶юЯMОей_йgлpйЬРӘЙҪКҪКҜДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ҡв„Э·З·ІЈ¬ғИ(nЁЁi)млИэКАЧр·рЎЈҙуөоЧуУТғЙЯ…һйлpҢУКҪҳЗУоҪЁЦюЈ¬№ЕҳгөдСЕЈ¬ЧчһйЧoШИЎўЙ®ЙбЎўэSМГЦ®УГЈ»ҙуөоГжЗ°һйКҜ°едҒҫНөДҙуЫфЈ¬јУЙПТ»ЧщҶОйЬКҪЛВйTЈ¬К№ХыЧщЛВУоіКЛД·ҪРОҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ЎЈЛВУоЗ°ГжЯҖУРТ»ӮҖУЙКҜ°едҒҫНЎўХјөШБщ°Щ¶аЖҪ·ҪГЧөДҙуЫфЈ¬»ЁЎўІЭЎўКҜЛюЎўіШьcҫYЖдйgЈ¬„eҫЯТ»·¬ЗйИӨЈ»ЧоЗ°¶ЛКЗТ»ЧщРЫӮҘүСУ^өДКҜҳӢ(gЁ°u)ҙуЙҪйTЈ¬ёҪЦюУРКҜҳӢ(gЁ°u)ҮъүҰЈ¬ёьп@ҙу·ҪЎЈИзҪсХыЧщЛВФәЗfҮАүСУ^Ј¬пL(fЁҘng)ҫ°ОД»ҜЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

67ЎўЕRХДйT

ЎЎЎЎЕRХДйTО»УЪРВйTҪЦЕcҪӯһIВ·Ҫ»…RМҺЈ¬ҝҝҪь№SҪӯҙуҳтЈ¬пL(fЁҘng)ёсҸН(fЁҙ)№ЕЈ¬2002ДкЦШҪЁЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

68ЎўИӘЦЭіҜМмйT

ЎЎЎЎіҜМмйTГчВЎ‘cЎ¶ИӘЦЭё®ЦҫЎ·ХJһйЈәұұҳЗЎ°јҙБ_іЗЦ®іҜМмйTЎЈЎұЗеЗ¬ВЎЎ¶ИӘЦЭё®ЦҫЎӨ№ЕЫEЎ··QЈәЎ°іҜМмйTПөДПМЖұЈҙуЦРЈЁ943ЎӘ957Ј©Ј¬БфҸДР§”UіЗәу·ҪУиұұйTЦ®ГыМ–ЎЈЎұ2001Дк8ФВ4ИХй_№ӨЦШҪЁөДіҜМмйTЈ¬О»УЪ¬F(xiЁӨn)ұұйTҪЦӯh(huЁўn)ҚuЎЈФ“іЗйT°ҙХХЛОФӘ№ЩКҪ№ЕіЗйTҳЗ№ӨіМФO(shЁЁ)УӢЈ¬ХјөШГж·eһй577.8ЖҪ·ҪГЧЈ¬ҪЁЦюГж·eјs700ЖҪ·ҪГЧЈ¬ҪЁЦюҝӮёЯ¶Иһй22.3ГЧЈ¬іЗҳЗһйОей_йg¶юҢУРӘЙҪКҪҶОйЬДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҪЁЦюЈ¬ёчөА№ӨРт№ӨЛҮЙПҫ«өсјҡҝМЈ¬ҫ«ТжЗуҫ«ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

69ЎўИӘҝӨҪУ№ЩНӨ

ЎЎЎЎИӘҝӨҪУ№ЩНӨЈ¬ЛЧ·QУ^ТфҙуКҝНӨЈ¬ЧшВдУЪИӘҝӨЕRХДйTНвьSјЧҪЦЈ¬НӨ№ЕГыКўЈ¬УРЎ°й}ДП--ЎұЦ®ГАЧuЈ¬ҡvҒнПг»р¶ҰКўЎЈ“ю(jЁҙ)ҝӨЦҫЭdЈ¬ЛО‘cФӘЛДДкЈЁ1198ДкЈ©ЕRХДйTНвУРёКМДЎўМДкҺЎўэ”ЙҪИэҳтЈ¬ИэҳтұMМҺУР№ЕҪУ№ЩНӨЈ¬№©·оУ^ТфЖРЛ_Ј¬Та·QУ^ТфҙуКҝНӨЎЈГчИfҡvРБіуПДЈ¬әйЛ®·әТзИлНӨЈ¬Л®НЛІ»ТҠЖРЛ_·рПсЈ¬АпИЛ·QЖРЛ_јәс{ІЁҡwДПәЈЖХНУЙҪЎЈН¬ДкҪӯЛ®ЖҜҒнм№МҙҫЮДҫЈ¬ңюНӨЯ…І»ИҘЈ¬К°ИлНӨЦРЈ¬®җПгУҜНӨЈ¬Т№ NәБ№вЎЈАпИЛ®җЦ®Ј¬ЛмЖёГыҺҹЗЙҪіЈ¬ТАМЖйҗБўұҫЛщАLЦ®У^ТфҙуКҝПсөсҫНЖРЛ_Ў°ИэЙнЎұЈ¬Т»Бў¶юЧшЈ¬ЗfҮАГоПаЈ¬РОЙсјж?zhЁЁn)дЎЈЙwЎ°ИэЙнЎұДЛ·ЁЙнЎўҲуЙнЎў‘Ә(yЁ©ng)ЙнЈ¬ПөЖРЛ_‘Ә(yЁ©ng)ұҠЙъЦ®ҷCҫү¶шЧғ»ҜЦ®·рЙнЎЈУ^ТфНӨҪЁЦюИәФмРНЖжМШЈ¬УЙЗ°әуЧуУТЦРОеНӨҪMіЙЈ¬ХјөШГж·e5880ЖҪ·ҪГЧЈ¬ҪЁЦюГж·e746ЖҪ·ҪГЧЎЈЦРНӨФ»Я^ҪЦНӨЈ¬ЧуУТһй°ЭНӨЈ¬З°НӨ№©·оК®°ЛБ_қhЈ¬әуНӨЦРмлУ^ТфҙуКҝј°ЙЖІЕэҲЕ®Ј¬ЧумлиуМмКҘДёӢҢЧжЈ¬УТмлЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

70ЎўБЦБ®ЖҪГсҫУ

ЎЎЎЎИӘЦЭӮчҪy(tЁҜng)ГсҫУҪЁЦюё»ә¬й}ДПОД»ҜғИ(nЁЁi)әӯЎЈБЦБ®ЖҪГсҫУҪЁУЪГсҮшЖЪйgЈ¬ИэВдОей_йgёсКҪЈ¬УІЙҪКҪОЭн”Ј¬ЦРЭSҫҖЖрТАҙОһйЈәҙуйTЎўМмҫ®ЎўлpҺы·ҝЎўҙуҸdЎўМмҫ®ЎўәулpҺы·ҝЎўәуВдЈ¬Ў°іцҙuИлКҜЎұәНәЈП ҡӨүҰуwЈ¬ТҺ(guЁ©)ДЈәкҙуЈ¬ё»УРөШ·ҪМШЙ«ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

71ЎўЛООДЖФ№ЕҙуШИ

ЎЎЎЎ1912ДкУЙ·ЖВЙЩeИAғSЛООДЖФЩҸЩIёДҪЁЈ¬1915ДкНк№ӨЈ¬һйТ»ЧщөдРНөДЦРОчәПиөөДСуҳЗҙуШИЎЈЕRҪЦҙуШИһйИэй_йgлpЧoШИЈ¬УРҙуРЎ·ҝйg40йgЈ¬ШИНвУРКҜЫф°ЩУаЖҪ·ҪГЧЈ¬ҫЯУРөдРНөДй}ДПӮчҪy(tЁҜng)ҪЁЦюпL(fЁҘng)ёсЎЈХыЧщҙуШИөсБә®Ӣ—қЈ¬ғИ(nЁЁi)НвлSМҺҝЙТҠУРҙЙөсЎўДҫөсЎўҙuөсөИЈ¬јҙұгҙу¶аЖЖ“pТІТАИ»ҝЙТҠЖдҫ«ГАЦ®ЦБЎЈ№ЕҙуШИәуКЗЛҪјТ»ЁҲ@Ј¬лpҢУСуҳЗ№ЕАПУЦГАыҗЈ¬ЛДЦЬУРҮъАИЈ¬өдРНөДтTҳЗФмРНЈ¬НвУ^һйОчКҪСуҳЗЈ¬ғИ(nЁЁi)ІҝҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)һйЦРКҪ№ЕШИЈ¬ЕcЗ°ГжөД№ЕҙуШИРОіЙхrГчөДҢҰұИЎЈ№ЕҙуШИәНСуҳЗлmВФп@ЖЖЕfЈ¬…sТСҡvҪӣ(jЁ©ng)ҫЕК®УаЭdөДңжЙЈҡqФВЈ¬Йў°l(fЁЎ)іцөД№ЕҳгнҚО¶ТАИ»ТuИЛЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

72ЎўАоГоЙӯ№КҫУ

ЎЎЎЎО»УЪ№ЕіЗИӘЦЭДПІҝөДЗаэҲПпЈ¬УЙВГ·ЖИAғSАоГоЙӯҪЁУЪ1927ДкЈ¬һйТ»ЧщҺ§ҶОЧoШИЎўғЙҢУғИ(nЁЁi)ФәКҪЦРОчәПиөКҪҺ§пL(fЁҘng)ҳЗСуҳЗөДҪь¬F(xiЁӨn)ҙъғһ(yЁӯu)РгҪЁЦюЎЈЖдОчКҪҪЁЦюөДЦщЧУЕдЙПй}ДПҪЁЦюөДНвүҰЈ¬ӮчҪy(tЁҜng)өДҙuөсЕдЙПДПСуөДМШЙ«ҙЙҙuЈ¬НҰ°Ой_йҹөДБ_сRЦщ»ШАИЈ¬Й«қЙхrЖGөДПуо^ЙсҙЙ®ӢЈ¬јtҙu°ЧКҜЎўөсп—ҫ«ГАөДүҰГжЎӯЎӯҫ«ЦВөДјtЙ«НвүҰҙuөсәНМм»Ё°еө№ЙҸ»Ёөсп—Ј¬ӘҡМШөДОчКҪҙ°ҷфЈ¬К№өГЯ@ЧщҪЁЦю„eҫЯМШЙ«ЎЈ¶ш№КҫУЧоМШ„eөДКЗЈ¬ДЗР©ЯMҝЪНвүҰЙПҙЙҙuёЎөс®ӢөДУЎ¶ИҪМЎ°Пуо^ИЛЙнЎұҲD°ёЈ¬ЦБҪсхrЖGИзРВЎЈТтҙЛЈ¬ПсЯ@ҳУё»УРОД»ҜЙ«ІКөДҪЁЦюДЬүтөГөҪЯMТ»ІҪұЈЧoЈ¬І»ғHКЗИӘЦЭҡvК·ЙП¶аФӘОД»ҜІўҙжөДЧоәГТҠЧCЈ¬ёьКЗЯ@ЧщіЗКРЦШТӘөДҡvК·ОД»ҜЯz®a(chЁЈn)ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

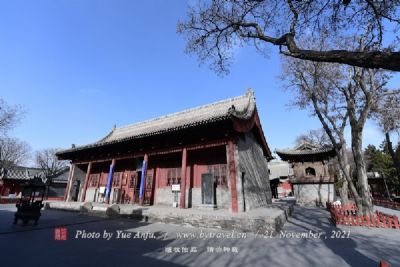

73ЎўАП·¶Цҫ№ЕҙуШИ

ЎЎЎЎҙуШИУЙИэЧщОеЯMИэй_йgёсҫЦҺЧәхНкИ«ПаН¬өДҙуНҘФәҪMіЙЈ¬ёчФәВдЦ®йgТФ·А»рүҰПаёфЈ¬ӮИ(cЁЁ)ГжүҰФO(shЁЁ)йTЈ¬ЕcёчФәВдПаЯBНЁЈ»ҙуНҘФәғЙӮИ(cЁЁ)ҫщҪЁУРЧoШИғЙЕЕЈ¬ҪMіЙТ»—қТҺ(guЁ©)ДЈәкҙуЎўЗТё»УРҢУҙОәНҪЁЦюҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)МШЙ«өДҙуРНХ¬ФәЎЈҙуШИПөЗеЗ¬ВЎДкйgИӘЦЭГыбt(yЁ©)…ЗТапwЛщ„“(chuЁӨng)ҪЁЈ¬ЖдҪӣ(jЁ©ng) IЦРіЙЛҺЎ°·¶ЦҫИf‘Ә(yЁ©ng)Йс»–ЎұТтЗеіҜЧуЧЪМДХч·ю»ШҪ®ұ»‘Ә(yЁ©ng)УГп@№ҰР§Ј¬УЪКЗЩҸ·юХЯҙуФцЈ¬ҫ№іЙҫЮё»Ј¬Лм IҪЁҙЛҙуШИЎЈЖдҙуШИәкҙуөДТҺ(guЁ©)ёсЈ¬ҪЁЦюөДпL(fЁҘng)ёсМШЙ«Ј¬КЗСРҫҝЗеҙъй}ДПКҜХ¬ИәөДЦШТӘҢҚОпЩYБПЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

74ЎўҫЫҢҡҪЦ

ЎЎЎЎЛОФӘ•rҙъИӘЦЭЕcәЈНвЙМЩQ(mЁӨo)өД·ұҳsҪЦКРҙЛөШТтІ°ЙМФЖјҜЈ¬ҢҡШӣИзЙҪЈ¬ҪЦ…^(qЁұ)іЙһй»ҘКРЈ¬№КГыЎ°ҫЫҢҡҪЦЎұЎЈО»УЪИӘЦЭЕfіЗ…^(qЁұ)ДПІҝЈ¬ҫoаҸМмәуҢmЎўөВқъйTЯzЦ·әНАоЩ—№КҫУЈ¬№ЕЧoіЗәУөАӯh(huЁўn)А@Ј¬ҪЦөАйL400ГЧЈ¬ұMВдшP»ЛҳдәНқвәсДП·ҪМШЙ«Еc®җҮшпL(fЁҘng)ёс№ЕҪЁЦюј°ҪММГЎЈЛОФӘ•rЖЪЈ¬ШЭН©ёЫҢҰНвҪ»НЁЩQ(mЁӨo)ТЧҳOЖд°l(fЁЎ)Я_Ј¬ТэҒнКАҪзІ»Н¬ҮшјТәНөШ…^(qЁұ)өДЙМИЛ…RјҜФЪҫЫҢҡҪЦЙПЕcИAИЛҪ»ТЧёч·NҪргyЦйҢҡЎўҫIҫ„ІјЖҘЎўПгБПЛҺІДЎўІиИ~ҙЙЖчөИЙМЖ·Ј¬Я@—lҪЦјИіЙБЛЦРНвЙМИЛФЖјҜҪ»ТЧөДҲцЛщЈ¬ТІИЭј{БЛәЈкP(guЁЎn)ҝЪЎў¶җкP(guЁЎn)РРЎўРЕҫЦЎўөд®”(dЁЎng)РРЎўгyМ–өИЦчТӘЙМҳI(yЁЁ)ІҝйTЈ¬ФмҫНБЛИӘЦЭ№ЕіЗЎ°КРҫ®К®ЦЮИЛЎұЎўЎ°–|·ҪөЪТ»ҙуёЫЎұөДҮшлH·ұИA¶јКРЎЈҫЫҢҡҪЦёҪҪьОДОп№ЕЫEё»јҜЈ¬Я@АпЙРҙжөДЯzЫEҝЙоI(lЁ«ng)ВФ®”(dЁЎng)ДкҫЫҢҡҪЦФшҪӣ(jЁ©ng)УРЯ^өДЭx»НЈ¬ёьКЗТҠЧCБЛИӘЦЭҢҰНвҪ»НЁЩQ(mЁӨo)ТЧК·өДьSҪр•rҙъЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

75ЎўБщҫ®ҝЧТфҳ·ОД»Ҝ„“(chuЁӨng)ТвҲ@

ЎЎЎЎЦРРДКР…^(qЁұ)ұұйTҪЦЎ°Бщҫ®ҝЧЎұТтҲ@…^(qЁұ)ғИ(nЁЁi)УРЗ§ДкБщҝЧ№Еҫ®№КГыЎЈ¬F(xiЁӨn)УЙТ»ӮҖ»ДҸUөДЕfҸS…^(qЁұ)ёДФміЙТФДПТфЕэЕГФмРНһйҪЁЦюЭҶАӘөДОД»Ҝ®a(chЁЈn)ҳI(yЁЁ)Ҳ@…^(qЁұ)ЎЈЦчТӘУРй}ДПТфҳ·ОД»ҜЦРРДЎўХ№У[р^әНЙМ„Х(wЁҙ)РЭйeЦРРДЈ¬ұЈБфАПіЗ…^(qЁұ)ҫЯУРҙъұнРФөДОД»ҜЯz®a(chЁЈn)ЎўГсйgТфҳ·ЎўөШ·Ҫ‘тЗъЎўГсйgОиөёЎўГсйgКЦ№ӨЛҮј°Гсйg·юп—өИЩYФҙЈ¬ІўТФИӘЦЭДПТфЎўАжҲ@‘тЎўҙтіЗ‘төИӮчҪy(tЁҜng)Тфҳ·һйМШЙ«Ј¬ҪЯБҰҙтФмТ»ӮҖй}ДПХZёиЗъФӯВ•„“(chuЁӨng)Чч»щөШЈ¬ҢўҡvК·өДңжЙЈнҚО¶әН¬F(xiЁӨn)ҙъөД•rЙРпL(fЁҘng)ёсЗЙГоИЪәПЎЈҲ@…^(qЁұ)ҳЛЦҫРФҫ°У^ДПТфЕэЕГөсЛЬЧчһйИӘЦЭөЪТ»ӮҖ„“(chuЁӨng)Тв®a(chЁЈn)ҳI(yЁЁ)өШҳЛФӘЛШЈ¬ЕcБщҫ®ҝЧОД»Ҝ®a(chЁЈn)ҳI(yЁЁ)Ҳ@№ІН¬ЧVҢ‘ЦшЎ°іЗКР•юҝНҸdЎұөДОД»Ҝ„“(chuЁӨng)ТвРВҳ·ХВЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

76ЎўРЎЙҪ…ІЦс

ЎЎЎЎРЎЙҪ…ІЦсО»УЪхҺіЗ…^(qЁұ),һйИӘЦЭҡvК·ОД»ҜЦШТӘөДЯzЫE,ФӯУРй_й}ҢW(xuЁҰ)КҝҡWк–ХІІ»¶юмф,ЛОҙъһйЦммдҒнИӘЦvҪӣ(jЁ©ng)МҺ,әлТ»·ЁҺҹТаФшФЪҙЛЦvҪӣ(jЁ©ng),ІўҲAјЕУЪҙЛМҺөДЎ°НнЗзКТЎұЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжУРЦммдо}ШТЎ°РЎЙҪ…ІЦсЎұЛОҙъКҜ·»Т»Чщј°әлТ»·ЁҺҹЎ°НнЗзКТЎұЎЈ№«№ІЖыЬҮ:1В·Ўў2В·Ўў13В·Ўў16В·Ўў17В·Ўў18В·ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

77ЎўИӘЦЭё®іЗЪтҸR

ЎЎЎЎИӘЦЭё®іЗЪтҸRЈ¬млнnзщһйіЗЪтЙсЈ¬ЧщВдУЪИӘЦЭКР…^(qЁұ)ДЈ·¶ПпЕcҝhәуҪЦҪ»ҪзМҺЈЁҪсРВҙеРЎҢW(xuЁҰ)Ј©Ј¬ЛЧ·QЎ°ҙуіЗЪтЎұЈ¬ТФ„eУЪ•xҪӯҝhіЗЪтҸRЈЁЛЧ·QЎ°РЎіЗЪтЎұЈ©ЎЈё®іЗЪтҸRКјҪЁУЪұұЛОјОөv¶юДкЈЁ1057Ј©Ј¬іхГыГчБТНхҸRЈ¬ФӯЦ·ФЪГчҙъИӘЦЭРl(wЁЁi)ОчӮИ(cЁЁ)ЈЁҪсИӘЦЭБщЦРёҪҪьЈ©ЎЈГчәйОдИэДкЈЁ1370Ј©ёД·QіЗЪтҸRЈ¬әйОдЛДДкЈЁ1371Ј©ЦШҪЁЎЈГчУАҳ·ЎўХэҪy(tЁҜng)ЎўХэөВДкйgПаА^РЮЭЭЎЈјОҫё¶юК®ИэДкЈЁ1544Ј©Ј¬іЗЪтҸRЯwҪЁУЪЩYүЫЛВҸUЦ·ЈЁјҙҪсЛщЈ©ЎЈЗеЗ¬ВЎДкйgЈЁ1736ЎӘ1795Ј©Ј¬РЮҪЁЦРөоЎўЗ°өоЎў–|ОчғЙҸTј°БщЩtмфЎўЙҪйTЎЈөА№вК®ДкЈЁ1830Ј©Ј¬ТШЦРКҝјқТтҸRУоРаујЈ¬ДЛДјҫиЦШРЮЈ¬К№ХыӮҖіЗЪтҸRРОіЙБЛЙҪйTЎўЗ°өоЎўЦРөој°әуөоөДэӢҙуҪЁЦюИәЈ¬ХјөШК®Уа®ҖЎЈЖдТҺ(guЁ©)ЦЖН¬ё®СГЈ¬ЙхһйРЫӮҘүСУ^ЎЈЙҪйTҢҰГжУРХХүҰЈ¬ХэЦРКЗЎ°чичлұЪЎұЈ¬өсЗ¶№ӨЛҮҫ«ХҝЈ¬КЗјюІ»ҝЙ¶аөГөДОДОпХдЖ·ЎЈШҘКАјo50ДкҙъЈ¬ё®іЗЪтҸRЦрЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

78ЎўИӘЦЭҢҡәЈвЦ

ЎЎЎЎҢҡәЈвЦО»УЪхҺіЗ…^(qЁұ)ҸSҝЪҪЦәуЙҪЈ¬ИӘЦЭҙуҳтұұӮИ(cЁЁ)Ј¬Чш–|іҜОчЎЈФ“вЦФӯ·QҢҡБЦФәЈ¬КјҪЁУЪұұЛОУәОхЛДДкЈЁ987ДкЈ©ЎЈГчізөқДкйgұ»әйЛ®ӣ_ө№Ј¬ЗенҳЦОДкйgЈЁ1644-1661ДкЈ©№ДЙҪЙ®ЙҸОчЦШҪЁЈ¬ёДГыһйҢҡәЈвЦЎЈЗеҝөОхИэК®ИэДкЈЁ1694ДкЈ©ЯMКҝьSУP№вЩЙаl(xiЁЎng)кИЦШРЮЈ¬№вҫwК®ДкЈЁ1884ДкЈ©аl(xiЁЎng)АПкҗПйФӘөИДјРВЦ®ЎЈвЦФЪЗеД©ТФәуйLЖЪК§РЮЈ¬Іўұ»ХјУГЈ¬һlЕRө№ЛъЎЈ1981ДкФЪШ‘Е®БЦ¬F(xiЁӨn)Чр№ГЦчіЦПВЈ¬өГөҪВГРЗҸVғфЎўҸV°І¶юО»·ЁҺҹј°ёчҪзИЛКҝөДЦ§іЦҫиЦъЈ¬ПИәуУЪ1984Дк·ӯҪЁәуөој°ЛЮЙбЈ»1989ДкЦШҪЁЗ°өоЈ¬1990ДкЦШҪЁҙуРЫҢҡөоЈ¬Н¬•rФЪИӘЦЭҙуҳтПВҪЁҸN·ҝЎўЩAІШйgөИФO(shЁЁ)К©Ј»1995Дк·ӯҪЁөоәуИэҢУЛЮЙбҳЗЈ»1998ДкЦШҪЁҙуұҜөоЈЁәуөоЈ©Ј¬КјіЙҪсИХЦ®ТҺ(guЁ©)ДЈЎЈвЦ·ЦИэЯMЈ¬ҪЁЦюГж·eОе°Щ¶аЖҪ·ҪГЧЎЈөЪТ»ЯMһйЗ°өоЈ¬ГжйҹИэйgЈ¬ЯMЙо¶юйgЈ¬З°УРАИЎЈҙуРЫҢҡөоГжйҹИэйgЈ¬ЯMЙоОейgЈ¬‘ТЙҪКҪЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

79ЎўИӘЦЭбҢеИЛВ

ЎЎЎЎбҢеИЛВО»УЪхҺіЗ…^(qЁұ)–|ф”ПпДП¶О–|ӮИ(cЁЁ)ЎЈ1998Дк3ФВ№«ІјһйИӘЦЭКРөЪЛДЕъОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈбҢеИЛВЕfЦ·һйФӘіҜЖСүЫёэ•ш·ҝЦ®Т»УзЎЈФӘЎўГчТЧҙъЈ¬„e„“(chuЁӨng)һйТ»РЎвЦМГЎЈГчИfҡvДкйgЈЁ1573ЎӘ1620ДкЈ©Ј¬ҙуҢW(xuЁҰ)КҝАоНўҷCЦ®Е®ФS»йОҙјЮ¶шРцШІНцЈ¬КёЦҫіцјТЈ¬АоНўҷCЛмРЮТФҫУЦ®Ј¬Іў”UҪЁ·рМГЎўэSМГөИЈ¬бҢеИЛВ·ҪіхҫЯТҺ(guЁ©)ДЈЎЈРҪӮчЧФЗеФҙЙҪҸӣНУҺrЕRқъЧЪЎЈЗеЗ¬ВЎДкйgЈЁ1736ЎӘ1795ДкЈ©Ј¬ҸӣНУҺrЦРЕdЧжНЁ»ҜЧжҺҹЗІНҪЦШНШЈ¬ұЩһйәл·ЁөАҲцЈ¬ҪУ¶ИФЪјТЙ®ұҠЈ¬№КЖдТҺ(guЁ©)ЦЖУРЛЖҪьҙъҫУКҝБЦЎЈЗеУәХэДкйgЈЁ1723ЎӘ1735ДкЈ©Ј¬ГчҙъеaМmНхЧУКААы°СҪ»ҙМИЗәуТбКАқъГАЩҸЦГШИЎўөШЎўМпЎўіШЧчһйЛВ®a(chЁЈn)Ј¬¬F(xiЁӨn)бҢеИЛВЙРҙжЖхјs2јҲЎЈЗеіҜУщК·кҗ‘cзOј°Мб¶ҪЎўЦӘё®өИЈ¬ПИәуһйЛВШQШТЎўЧ«В“(liЁўn)ЎЈ1989Дк·ӯҪЁЦШРЮЎЈбҢеИЛВОчПтЈ¬УРЗ°НҘЎўЗ°өоЎўҙуөоЎЈҙуөоһйРӘЙҪКҪҪЁЦюЈ¬әуМГғЙөоұұӮИ(cЁЁ)һй№ҰөВМГЕcҺы·ҝЈ¬әуМГұұһй“бФәЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

80ЎўГ·КҜ•шФәЕfЦ·

ЎЎЎЎГ·КҜ•шФәО»УЪКР…^(qЁұ)–|ұұГ·КҜҪЦИӘЦЭТ»ЦРРЈЙбғИ(nЁЁi)ЎЈ–|ОчйL37ГЧЈ¬ДПұұйL83ГЧЈ¬ИэЯMЙоЈ¬ЦРһйЦvМГЈ¬әуөомлБ_Т»·еЈ¬ғЙЕФҪЁОЭ48йgЎЈОчӮИ(cЁЁ)УРКҜБСһйОе°кЈ¬РОЛЖГ·»ЁЈ¬·QГ·»ЁКҜЎЈГчҙъәІБЦФәҫҺРЮБ_Т»·е(Б_Ӯҗ)ұ»ЩHөҪИӘЦЭЈ¬УЪҙЛҪЁІЭМГЦvҢW(xuЁҰ)ЎЈГчјОҫё°ЛДк(1529Дк)Ј¬УщК·ВҷұӘөИИЛФЪГ·»ЁКҜёҪҪьҪЁТ»·е•шФәЎЈЗеЗ¬ВЎК®ОеДк(1750Дк)ЦШҪЁЈ¬ёД·QГ·КҜ•шФәЎЈ¬F(xiЁӨn)•шФәёДҪЁһйИӘЦЭТ»ЦРРЈЙбЈ¬Г·»ЁКҜЙРҙжЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]